欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国行业标准

民用建筑绿色性能计算标准

Standard for green performance calculation of civil buildings

JGJ/T 449-2018

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2018年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2018年第97号

住房城乡建设部关于发布行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》的公告

现批准《民用建筑绿色性能计算标准》为行业标准,编号为JGJ/T 449-2018,自2018年12月1日起实施。

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年5月28日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标[2014]189号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 基本规定;4 室外物理环境;5 建筑节能与碳排放;6 室内环境质量。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由清华大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送清华大学建筑学院(地址:北京市海淀区清华大学建筑学院建筑馆400A,邮政编码:100084)。

本标准主编单位:清华大学

本标准参编单位:中国建筑科学研究院有限公司

中国建筑股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

上海市建筑科学研究院有限公司

中国城市建设研究院有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

深圳市建筑科学研究院有限公司

华南理工大学

东南大学

哈尔滨工业大学

西安建筑科技大学

重庆大学

北京市建筑设计研究院有限公司

清华大学建筑设计研究院有限公司

厦门建筑科学研究院集团股份有限公司

中冶赛迪工程技术股份有限公司

北京清华同衡规划设计研究院有限公司

本标准主要起草人员:林波荣 王清勤 周辉 杨仕超 郝军 孟庆林 冯雅 钱华 燕达 季亮 郝斌 罗涛 杨柳 刘京 丁勇 燕翔 刘加根 高庆龙 王鹏 刘建华 李琼 彭渤 彭军芝 马扬 赵洋 闫国军 潘振 周浩 张德银 李紫微 罗智星 张滨 梁楠 余琼

本标准主要审查人员:李德英 栾景阳 曹永敏 潘毅群 龚延风 鲍宇清 刘刚 吴会军 许远超 王云新 李本强

1 总 则

1.0.1 为统一民用建筑绿色性能计算的基本要求,规范绿色性能计算过程,为民用绿色建筑的设计与评价提供科学依据,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于民用建筑绿色性能的计算。

1.0.3 民用建筑绿色性能的计算除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 民用建筑绿色性能 green performance of civil building

民用建筑中涉及节地、节能、节水、节材和室内外环境等方面的参数和指标。

2.1.2 建筑环境与节能性能 building environment and energy saving performance

民用建筑绿色性能中涉及的建筑室内外环境(声、光、热、风及室内空气品质)、节能和碳排放等相关的性能指标。

2.1.3 围护结构节能率 energy saving rate of building enve-lope

与参照建筑相比,设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。

2.1.4 参照系统 reference HVAC system

进行供暖和空调系统节能率计算时,作为计算全年供暖和空调能耗用的基准系统。

2.1.5 供暖和空调系统节能率 energy saving rate of HVAC system

与参照系统相比,设计系统通过能效提升、节能优化而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。

2.1.6 照明系统节能率 energy saving rate of lighting system

在其他条件都相同前提下,由照明功率密度或控制方式不同所产生的全年照明系统能耗降低的百分数。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 民用建筑绿色性能 green performance of civil building

民用建筑中涉及节地、节能、节水、节材和室内外环境等方面的参数和指标。

2.1.2 建筑环境与节能性能 building environment and energy saving performance

民用建筑绿色性能中涉及的建筑室内外环境(声、光、热、风及室内空气品质)、节能和碳排放等相关的性能指标。

2.1.3 围护结构节能率 energy saving rate of building enve-lope

与参照建筑相比,设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。

2.1.4 参照系统 reference HVAC system

进行供暖和空调系统节能率计算时,作为计算全年供暖和空调能耗用的基准系统。

2.1.5 供暖和空调系统节能率 energy saving rate of HVAC system

与参照系统相比,设计系统通过能效提升、节能优化而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。

2.1.6 照明系统节能率 energy saving rate of lighting system

在其他条件都相同前提下,由照明功率密度或控制方式不同所产生的全年照明系统能耗降低的百分数。

2.2 符 号

2.2.1 风环境

H——对象建筑或建筑群特征高度;

α——风速梯度分布幂指数。

2.2.2 节能率

ΦENV——围护结构节能率;

ΦHVAC——供暖和空调系统节能率;

Φlgt一一照明系统节能率。

2.2.3 能耗与负荷

Ebld——建筑供暖和供冷全年综合能耗量;

EH,bld——建筑全年供暖能耗量;

EC,bld——建筑全年供冷能耗量;

Ebld,des一一设计建筑全年供暖供冷综合能耗量;

Ebld,ref——参照建筑全年供暖供冷综合能耗量;

EHVAC——供暖和空调系统全年综合能耗量;

EH,i——供暖和空调系统全年供暖能耗量;

EC,i——供暖和空调系统全年供冷能耗量;

EHVAC,des——设计系统全年综合能耗量;

EHVAC,ref——参照系统全年综合能耗量;

Esup——送风系统耗电量;

Event——通风系统耗电量;

Elgt——照明系统耗电量;

Elgt,des——设计条件照明系统全年能耗量;

Elgt,ref——基准条件照明系统全年能耗量;

Ii——光伏板所在平面在第i月所接收到的太阳辐射总量;

P——光伏发电机组发电量;

QH,bld——建筑全年累计耗热量;

QC,bld——建筑全年累计耗冷量;

Qaux——辅助能源加热量;

Qhl——系统热损失量;

Qu——用户用热量;

∑QL,R——建筑全年由可再生能源提供的空调用冷量;

∑QH,R——建筑全年由可再生能源提供的空调用热量;

∑QL——建筑全年的空调用冷量;

∑QH——建筑全年的空调用热量。

2.2.4 折算权重 ——供暖系统综合效率折算权重;

——供暖系统综合效率折算权重; ——供冷系统综合效率折算权重。

——供冷系统综合效率折算权重。

2.2.5 功率

Ep,r——参照系统的水泵电功率;

Ep,f——设计系统的水泵电功率;

LPDi一一照明功率密度;

Q1一一建筑设计热负荷;

Wsa,i——送风系统单位风量耗功率;

Wv,i——通风系统耗功率;

Wfa,i——送风系统耗功率;

Ws,i——通风系统单位风量耗功率。

2.2.6 效率

ηcd,i——电机及传动效率;

ηf,i——风机效率;

η——光伏系统效率。

2.2.7 时间

tdf,i——新风机组、空调机组或风机盘管年运行小时数;

tdv,i——通风系统年运行小时数;

tdl,i——照明年运行小时数;

Y——建筑寿命。

2.2.8 风量

Vfa,i——新风风量、空调机组送风量或风机盘管送风量;

Vi——通风系统送风量。

2.2.9 系数

Ff,i——新风机组、空调机组或风机盘管的同时使用系数;

Fv,i——通风系统风机的同时使用系数;

Fl,i——灯具的同时使用系数;

Ki——灯具维护系数;

k——光伏电池性能衰减修正系数;

Ui——灯具利用系数;

Wp——标准状态下单位面积光伏产品发电功率的参数。

2.2.10 耗电输热比

EHRr——参照系统供暖空调循环水泵耗电输热比;

EHRf——设计系统供暖空调循环水泵耗电输热比。

2.2.11 压力

Pfa,i——新风机组、空调机组或风机盘管的全压;

Pi——通风系统风机的风压。

2.2.12 碳排放

Cm——建材生产阶段的单位建筑面积碳排放量;

Ct——建材运输阶段的单位建筑面积碳排放量;

Co——建筑运行阶段单位建筑面积碳排放量;

Ei——第i种能源的年消耗总量;

Fmi——第i种建材的生产碳排放因子;

Fti——第i种建材单位重量运输距离的碳排放因子;

Fei一一第i种能源的碳排放因子;

Li一一第i种建材的平均运输距离;

Mi一一第i种建材的总用量。

2.2.13 其他

Ai一一工作面面积或建筑面积;

Apv——光伏板安装面积;

Ac——建筑面积;

Evi——设计照度;

Rch——全年可再生能源提供的空调用冷热量比例;

ηs——灯具的平均光效;

ηc——太阳能贡献率;

μ——太阳能热水系统热损比。

3 基本规定

3.0.1 民用建筑绿色性能计算应以单体建(构)筑物、建筑群或单个区域作为对象,并应符合国家现行相关标准中涉及的建筑环境与节能指标的规定。

3.0.2 民用建筑绿色性能计算采用的软件应通过可靠性验证。

3.0.3 民用建筑绿色性能计算分析人员应具备相关专业知识。

3.0.4 民用建筑绿色性能计算应符合下列规定:

1 物理模型和边界条件设定应根据设计文件或竣工文件确定,建筑及场地条件设定应根据现状或规划设计图确定,并应以较不利条件为准;

2 物理模型的几何尺寸应按实际建筑1:1设置,并应包括重点组件;

3 当物理模型需简化时,模拟结果的误差应在工程允许范围内;

4 物理模型的对称面可根据模型和边界条件的对称性进行设置。

3.0.5 民用建筑绿色性能计算应编制建筑环境与节能性能计算专项报告,报告的编制应符合本标准附录A的规定,且应包括下列内容:

1 工程概况:项目名称、项目地点、建筑信息;

2 计算依据:有关标准规范的具体条款要求;

3 计算软件:软件名称、版本号、运行平台;

4 计算设定:计算区域、物理模型、边界条件或计算条件;

5 计算结果达标分析及结论。

4 室外物理环境

4.1 一般规定

4.1.1 室外物理环境性能应包括室外风环境、热岛强度、环境噪声、日照和室外幕墙光污染等内容,其计算应符合国家现行有关设计和评价标准的规定。

4.1.2 室外日照计算应符合现行国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947的有关规定,专项报告应符合本标准附录A的规定。

4.1.3 室外幕墙光污染计算应符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的有关规定,专项报告应符合本标准附录A的规定。

4 室外物理环境

4.1 一般规定

4.1.1 室外物理环境性能应包括室外风环境、热岛强度、环境噪声、日照和室外幕墙光污染等内容,其计算应符合国家现行有关设计和评价标准的规定。

4.1.2 室外日照计算应符合现行国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947的有关规定,专项报告应符合本标准附录A的规定。

4.1.3 室外幕墙光污染计算应符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的有关规定,专项报告应符合本标准附录A的规定。

4.2 室外风环境

4.2.1 室外风环境计算应采用计算流体力学(CFD)方法,其物理模型、边界条件和计算域的设定应符合下列规定:

1 冬夏季节的典型工况气象参数应符合国家现行标准的有关规定,或可按本标准附录B执行;对不同季节,当存在主导风向、风速不唯一时,宜按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736或当地气象局历史数据分析确定。当计算地区没有可查阅气象数据时,可采用地理位置相近且气候特征相似地区的气候数据,并应在专项计算报告中注明。

2 对象建筑(群)顶部至计算域上边界的垂直高度应大于5H;对象建筑(群)的外缘至水平方向的计算域边界的距离应大于5H;与主流方向正交的计算断面大小的阻塞率应小于3%;流入侧边界至对象建筑(群)外缘的水平距离应大于5H,流出侧边界至对象建筑(群)外缘的水平距离应大于10H。

3 进行物理建模时,对象建筑(群)周边1H~2H范围内应按建筑布局和形状准确建模;建模对象应包括主要建(构)筑物和既存的连续种植高度不少于3m的乔木(群);建筑窗户应以关闭状态建模,无窗无门的建筑通道应按实际情况建模。

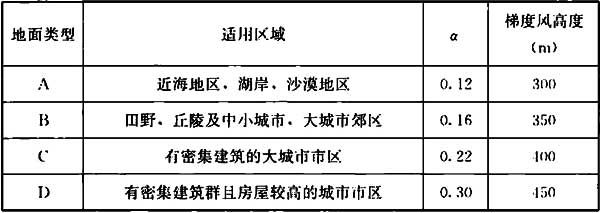

4 湍流计算模型宜采用标准k-ε模型或其修正模型;地面或建筑壁面宜采用壁函数法的速度边界条件;流入边界条件应符合高度方向上的风速梯度分布,风速梯度分布幂指数(α)应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 风速梯度分布幂指数(α)

5 流出边界条件应符合下列规定:

1)当计算域具备对称性时,侧边界和上边界可按对称面边界条件设定;

2)当计算域未能达到第2款中规定的阻塞率要求时,边界条件可按自由流入流出或按压力设定。

4.2.2 室外风环境计算的计算域网格应符合下列规定:

1 地面与人行区高度之间的网格不应少于3个;

2 对象建筑附近网格尺度应满足最小精度要求,且不应大于相同方向上建筑尺度的1/10;

3 对形状规则的建筑宜使用结构化网格,且网格过渡比不宜大于1.3;

4 计算时应进行网格独立性验证。

4.2.3 室外风环境计算内容应包括各典型季节的风环境状况,且应统计计算域内风速、来流风速比值及其达标情况。

4.2.4 室外风环境计算分析专项报告应符合本标准附录A的规定。

4.3 热岛强度

4.3.1 室外热岛强度计算应采用基于计算流体力学(CFD)的分布参数或集总参数方法,且应符合下列规定:

1 气象参数的选取应符合国家现行标准的有关规定,或宜按本标准附录B执行;

2 计算内容应包括典型气象日设计工况在设计下垫面、绿化、水景、场地空间平面布置和材料属性条件下离地1.5m高度处的空气温度,且规定时间内参照工况条件下的热岛强度应符合国家现行相关绿色建筑设计或评价标准的要求。

4.3.2 当采用分布参数计算方法计算室外热岛强度时,应符合下列规定:

1 计算域、网格划分、入口边界条件、地面边界条件、湍流模型的设定应符合本标准第4.2.1条和第4.2.2条的规定;

2 太阳直射辐射和散射辐射影响应计入边界条件,宜包括各表面间多次反射辐射和长波辐射作用;

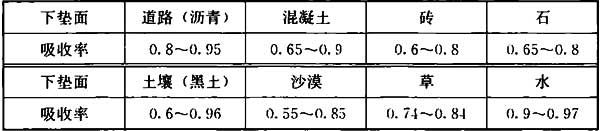

3 下垫面及建筑表面参数应包括材料物性和吸收率、反射率、渗透率、蒸发率等;

4 植物水体等景观要素的影响应计入建筑室外热环境模拟预测。

4.3.3 城市居住区热岛强度应按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286的规定计算。

4.3.4 室外热岛强度计算分析专项报告应符合本标准附录A的规定。

4.4 环境噪声

4.4.1 室外声环境计算的计算域应符合下列规定:

1 室外声环境的模拟范围应包括对象建筑(群),以及对对象建筑(群)有反射声影响的区域范围内的建筑物;

2 当噪声源处于对象建筑(群)较远的位置时,计算域应延伸到噪声源处,且应包括噪声源与对象建筑物。

4.4.2 室外声环境计算的物理模型应符合下列规定:

1 对象建筑(群)和周边环境模型应按原尺寸1:1建立;物理模型应包括重要建筑物,且地面的覆盖范围应满足计算域的要求;建筑物不应放置在空旷或无地面环境;

2 对象建筑(群)和对对象建筑(群)有反射声影响的建筑应按建筑布局和形状准确建模;

3 当地形对声波有遮挡、反射以及绕射传播的作用时,建模对象除包括主要建(构)筑物外,还应包括实际地形;

4 当设置声屏障时,应设定其吸声和隔声参数。

4.4.3 室外声环境计算的声接收面应符合下列规定:

1 室外声场的水平声接收面距离地面高度应为1.2m~1.5m;

2 建筑立面的声接收面距离建筑物墙壁和窗户应为1m;

3 声接收面网格宜采用3m~10m的正方形网格,可结合建筑尺度和高度确定网格的大小;

4 网格应覆盖整个计算域;

5 对有起伏的地形宜采取简化接收面网格,网格面可随着地形过渡变化。

4.4.4 室外声环境计算中的声源应符合下列规定:

1 室外噪声源参数应根据模拟区域环评报告的监测数据结果进行设定;当无噪声环评报告时,应按现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定进行设定。

2 公路、铁路类型的交通噪声的等线声源声功率参数,应结合室外噪声源的现状进行设定;设备类型的噪声源声功率应通过设置相应的点声源和面声源声功率进行设定。

3 室外应设定计算区域的背景噪声,室外计算区域的背景噪声应为目标噪声源外的其他环境噪声的总和。

5 建筑节能与碳排放

5.1 一般规定

5.1.1 建筑节能计算宜包括围护结构节能率、供暖和空调系统节能率、照明系统节能率和碳排放等专项计算,且应符合国家现行标准的有关规定。

5.1.2 建筑节能计算应采用统一的气象参数,其计算用气象参数的选取宜符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定。

5.1.3 建筑节能计算软件应符合下列规定:

1 应能计算全年8760h逐时负荷;

2 应能反映建筑外围护结构热稳定性的影响;

3 应能计算不小于10个建筑分区;

4 应能分别设置工作日和节假日的室内人员数量、照明功率、设备功率、室内设定温度和新风量、送风温度等参数;且应能设置逐时室内人员在室率、照明开关时间表、电气设备逐时使用率、供暖通风和空调系统运行时间等。

5.1.4 进行建筑节能计算时,人行为计算应根据实际建筑中人的行为模式确定。

5.1.5 不同能源种类之间的转换宜按现行行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358中规定的发电煤耗法换算系数确定。

5 建筑节能与碳排放

5.1 一般规定

5.1.1 建筑节能计算宜包括围护结构节能率、供暖和空调系统节能率、照明系统节能率和碳排放等专项计算,且应符合国家现行标准的有关规定。

5.1.2 建筑节能计算应采用统一的气象参数,其计算用气象参数的选取宜符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定。

5.1.3 建筑节能计算软件应符合下列规定:

1 应能计算全年8760h逐时负荷;

2 应能反映建筑外围护结构热稳定性的影响;

3 应能计算不小于10个建筑分区;

4 应能分别设置工作日和节假日的室内人员数量、照明功率、设备功率、室内设定温度和新风量、送风温度等参数;且应能设置逐时室内人员在室率、照明开关时间表、电气设备逐时使用率、供暖通风和空调系统运行时间等。

5.1.4 进行建筑节能计算时,人行为计算应根据实际建筑中人的行为模式确定。

5.1.5 不同能源种类之间的转换宜按现行行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358中规定的发电煤耗法换算系数确定。

5.2 建筑围护结构

5.2.1 建筑围护结构节能率计算应符合下列规定:

1 应分别计算设计建筑和参照建筑的全年供暖供冷综合能耗量;

2 两次计算应采用相同版本的节能计算软件和典型气象年数据。

5.2.2 建筑围护结构节能率计算建模时,设计建筑和参照建筑的形状、大小、朝向以及内部的空间划分和使用功能应一致;当模型需要简化时,宜按房间朝向及内部的空间划分和使用功能进行简化。

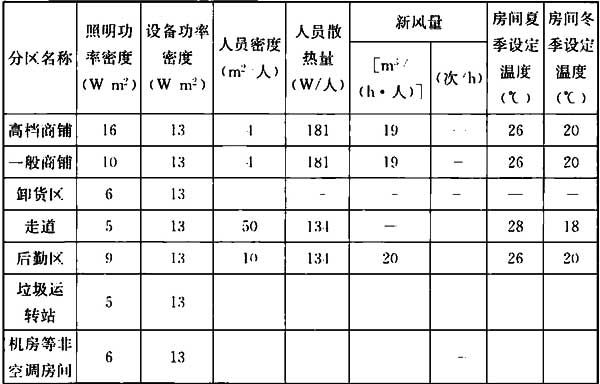

5.2.3 参照建筑的围护结构热工性能应符合国家现行标准的有关规定,设计建筑的围护结构热工性能应按设计文件设定。设计建筑和参照建筑的照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度、照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖空调系统运行时间、房间逐时温度等的设置应符合本标准附录C的规定。

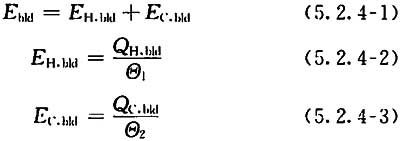

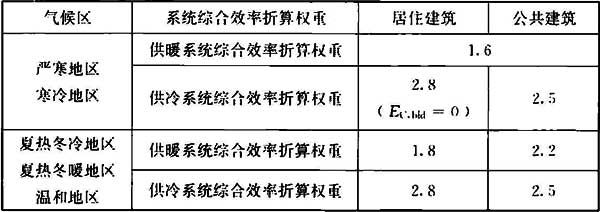

5.2.4 计算围护结构节能率时,设计建筑和参照建筑的全年供暖供冷综合能耗量应按下列公式计算:

式中:Ebld——建筑全年供暖供冷综合能耗量(kWh);

EH,bld——建筑全年供暖能耗量(kWh);

EC,bld——建筑全年供冷能耗量(kWh);

QH,bld——建筑全年累计耗热量(kWh),通过模拟计算确定;

QC,bld——建筑全年累计耗冷量(kWh),通过模拟计算确定; ——供暖系统综合效率折算权重,按表5.2.4规定取值;

——供暖系统综合效率折算权重,按表5.2.4规定取值; ——供冷系统综合效率折算权重,按表5.2.4规定取值。

——供冷系统综合效率折算权重,按表5.2.4规定取值。

表5.2.4 供暖供冷系统综合效率折算权重

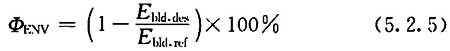

5.2.5 围护结构节能率应按下式计算:

式中:ΦENV——围护结构节能率;

Ebld,des——设计建筑全年供暖供冷综合能耗量(kWh);

Ebld,ref——参照建筑全年供暖供冷综合能耗量(kWh)。

5.3 供暖和空调系统、通风系统及照明系统

5.3.1 建筑供暖和空调系统能耗应包括冷热源、输配系统及末端空气处理设备的能耗;建筑通风系统能耗应包括除消防及事故通风外的机械通风设备能耗;照明系统能耗应包括居住建筑公共空间或公共建筑的照明系统能耗。

5.3.2 当进行供暖和空调系统能耗计算时,节能计算软件除应符合本标准第5.1.3条规定外,尚应符合下列规定:

1 应具有冷热源、风机和水泵的设备选型功能;

2 应具有冷热源、风机和水泵的部分负荷运行效率曲线;

3 应能给出建筑中未满足室温设定要求的时间;

4 应能将建筑全年累计耗冷量和累计耗热量折算为一次能耗量和耗电量。

5.3.3 设计系统和参照系统的建筑围护结构性能参数应按设计建筑围护结构设置。照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、照明开关时间、设备使用率、人员在室率的设置应符合本标准附录C的规定。

5.3.4 参照系统和设计系统的系统形式和参数的设置应符合下列规定:

1 新风量、新风逐时开关率、房间空调设定温度、供暖设定温度及房间逐时温度应符合本标准附录C的规定。

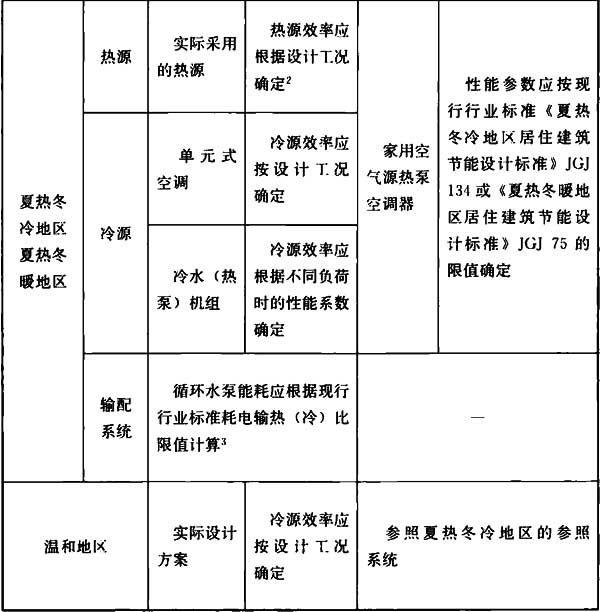

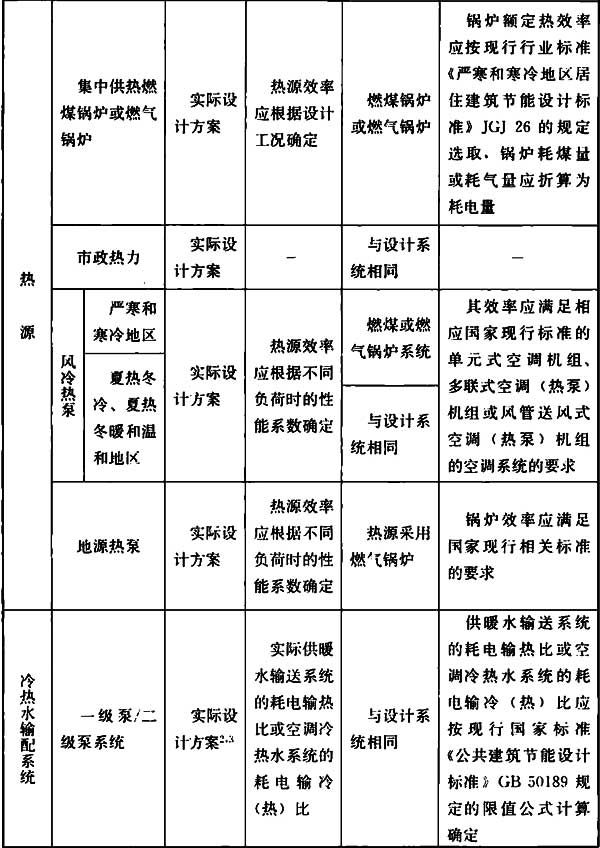

2 居住建筑设计系统和参照系统计算参数设置应符合表5.3.4-1的规定。对表中未提到的参数,设计系统与参照系统应保持一致。表5.3.4-1 居住建筑设计系统和参照系统计算参数设置

注:1 当以市政热力为热源时,设计系统的供暖能耗应包括热源侧供暖能耗与一次管网输送能耗;

2 燃气燃煤锅炉应按管网与锅炉效率折算;地源热泵等集中系统应折算为季节综合性能系数(COP);

3 当以家用空气源热泵空调器作为冷热源时,无输配系统能耗。3 公共建筑设计系统和参照系统形式和参数的设置应符合表5.3.4-2的规定。在表中未提到的参数,参照系统应与设计系统保持一致。

表5.3.4-2 公共建筑设计系统和参照系统形式和参数设置

注:1 当采用吸收式机组进行供暖和制冷时,参照系统的选用应符合现行国家标准《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431和《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T 18362的规定;

2 当设计系统的输配水泵为一级泵时,参照系统应采用对应的一级泵定频系统;当设计系统的输配水泵为二级泵系统时,参照系统也应采用一级泵定频、二级泵变频系统;当设计系统采用变频措施时,水泵节能量可计入总节能量;

3 冷机和水泵均为一机对一泵的台数控制。

5.3.5 当建筑供暖和空调能耗计算中包括蓄能、热回收等技术措施时,设计系统和参照系统的系统形式和参数设置应符合下列规定:

1 当设计系统采用蓄能系统时,设计系统的热冷源、输配和末端能耗应按实际蓄能系统的设计方案进行计算,参照系统的能耗应按未设置蓄能系统相对应的常规方案进行计算,且应符合本标准第5.3.4条的规定;

2 当设计系统采用热回收技术和利用自然冷源等节能措施时,设计系统的热冷源、输配和末端能耗应按实际设计方案计算能耗,参照系统的能耗应按未设置相应节能措施进行计算。

5.3.6 建筑供暖和空调系统的能耗计算应符合下列规定:

1 空调制冷机组的能耗计算应符合下列规定:

1)电制冷冷水机组用电量应根据满负荷制冷性能系数(COP)和部分负荷效率曲线进行计算;

2)单元机组用电量应根据设备性能系数(EER)进行计算;

3)多联机组用电量应根据满负荷设备性能系数(EER)进行计算;

4)直燃机组能耗应按机组名义工况制冷性能系数(COP)计算,其中热量折电量系数宜取0.45。

2 冷却水系统的能耗计算应符合下列规定:

1)参照系统的水泵扬程应取30m;

2)参照系统的水泵流量应根据冷机冷凝热量、冷却水供回水温差计算,且应增加10%的富裕量;

3)参照系统的水泵效率应根据水泵流量选取;当水泵流量小于200m3/h时,水泵效率应取0.69;当流量大于或等于200m3/h时,水泵效率应取0.71;

4)参照系统的冷却塔风机电量应按单位电耗制冷量170kW/kW计算;

5)设计系统的水泵扬程、流量及冷却塔风机电量应按实际参数进行计算;设计系统的水泵效率应按水泵设计工况进行计算。

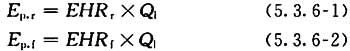

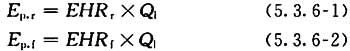

3 进行供暖空调水输送系统能耗计算时,参照系统和设计系统的水泵能耗应按下列公式计算:

式中:Ep,r——参照系统的水泵电功率(kW);

Ep,f——设计系统的水泵电功率(kW);

Q1——建筑设计热负荷(kW);

EHRr——参照系统供暖空调循环水泵耗电输热比;

EHRf——设计系统供暖空调循环水泵耗电输热比。

5.3.7 进行空气处理系统能耗计算时,设备参数的设置应符合下列规定:

1 全空气空调系统设置可调新风比时,设计系统和参照系统的总新风比的最小限值可取50%;

2 当新风总送风量小于40000m3/h或不计新风量时,风机盘管加集中新风空调系统的热回收排风量与总新风送风量的比例最小限值可取0;新风总送风量不小于40000m3/h时,最小限值可取0.25;

3 未设置集中新风系统的房间,在设置新风换气机的人员所需新风量与总人员所需新风量的比例时,当人员所需最小总新风量小于40000m3/h时,最小限值可取0;当人员所需最小总新风量不小于40000m3/h时,最小限值可取0.25;

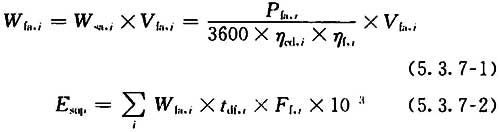

4 新风或空调系统或风机盘管送风耗功率和空调送风系统的耗电量可按下列公式计算:

式中:Wfa,i——送风系统耗功率(W);

Esup——送风系统耗电量(kWh);

Wsa,i——送风系统单位风量耗功率[W/(m3/h)];

Vfa,i——新风风量、空调机组送风量或风机盘管送风量,风机盘管时按中档风量(m3/h);

Pfa,i——新风机组、空调机组或风机盘管的全压(Pa);

ηcd,i——电机及传动效率,风机盘管时取0.85;

ηf,i——风机效率,风机盘管时取0.78;

tdf,i——新风机组、空调机组或风机盘管年运行小时数(h);

Ff,i—一新风机组、空调机组或风机盘管的同时使用系数。

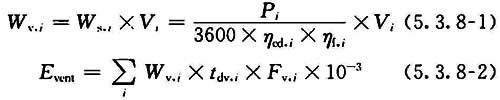

5.3.8 用于车库通风、厨房通风、设备间通风的耗功率和通风系统耗电量可按下列公式计算:

式中:Wv,i——通风系统耗功率(W);

Event——通风系统耗电量(kWh);

Ws,i——通风系统单位风量耗功率[W/(m3/h)];

Vi——通风系统送风量(m3/h);

Pi——通风系统风机的风压(Pa);

ηcd,i——电机及传动效率;

ηf,i——风机效率;

tdv,i——通风系统年运行小时数(h);

Fv,i——通风系统风机的同时使用系数。

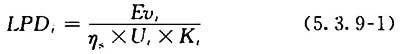

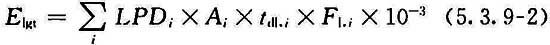

5.3.9 照明功率密度和照明系统耗电量可按下式计算:

式中:LPDi——照明功率密度(W/m2);

Elgt——照明系统耗电量(kWh);

Evi——设计照度(lx);

ηs——灯具的平均光效(lm/W);

Ui——灯具利用系数;

Ki——维护系数;

Ai——工作面面积或建筑面积(m2);

tdl,i——照明年运行小时数(h);

El,i——灯具的同时使用系数。

5.3.10 供暖和空调系统、通风系统、照明系统的能耗量应折算成一次能耗量,折算系数取值应符合本标准第5.1.5条的规定。

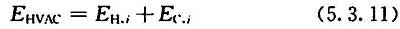

5.3.11 当进行供暖和空调系统节能率计算时,设计系统和参照系统的全年供暖和供冷综合能耗量应按下式计算:

式中:EHVAC——供暖和空调系统全年综合能耗量(kWh);

EH,i——供暖和空调系统全年供暖能耗量(kWh),通过模拟计算确定;

EC,i一一供暖和空调系统全年供冷能耗量(kWh),通过模拟计算确定。

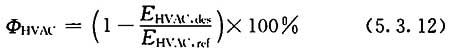

5.3.12 供暖和空调系统节能率应按下式计算:

式中:ΦHVAC——供暖和空调系统节能率;

EHVAC,des——设计系统全年综合能耗量(kWh);

EHVAC,ref——参照系统全年综合能耗量(kWh)。

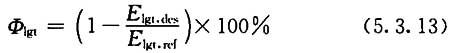

5.3.13 照明系统节能率应按下式计算:

式中:Φlgt——照明系统节能率;

Elgt,des——设计条件照明系统全年能耗量(kWh),不同房间照明功率密度按实际设计条件取值;

Elgt,ref——基准条件照明系统全年能耗量(kWh),不同房间照明功率密度可按本标准附录C取值。

5.4 可再生能源

5.4.1 可再生能源贡献率应包括太阳能热水系统贡献率和太阳能光电系统贡献率,其计算应符合国家现行绿色建筑相关标准的规定。

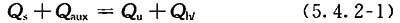

5.4.2 集中太阳能热水系统热性能应包括太阳能贡献率和太阳能热水系统热损比,其计算应符合下列规定:

1 太阳能热水系统能量平衡方程应按下式计算:

式中:Qs——集热系统得热量(kJ);

Qaux——辅助能源加热量(kJ);

Qhl——系统热损失量(kJ);

Qu——用户用热量(kJ)。

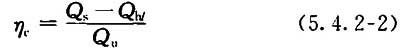

2 太阳能贡献率,可按下式计算:

式中:ηc——太阳能贡献率;

Qs——集热系统得热量(kJ);

Qhl——系统热损失量(kJ);

Qu——用户用热量(kJ)。

3 太阳能热水系统热损比,应按下式计算:

式中:μ——太阳能热水系统热损比;

Qhl——系统热损失量(kJ);

Qu——用户用热量(kJ)。

4 当居住建筑采用紧凑式和阳台壁挂式太阳能热水器时,太阳能提供的生活热水比例宜按使用太阳能热水的户数与总户数之比判别的方式。

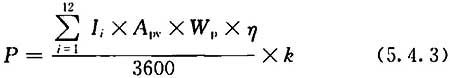

5.4.3 当计算太阳能提供的电量比例时,设计阶段宜采用专用软件计算全年发电量,也可采用下式测算全年发电量与该项目用电需求量之比;运行阶段应采用光伏系统全年实际发电量与建筑全年实际用电量之比。光伏发电机组的发电量可按下式计算:

式中:P——光伏发电机组发电量(kWh);

Ii——光伏板所在平面在第i月所接收到的太阳辐射总量(MJ/m2);

Apv——光伏板安装面积(m2);

Wp——标准状态下单位面积光伏产品发电功率的参数;

η——光伏系统效率,可取75%~80%;

k——光伏电池性能衰减修正系数,可取0.85~0.9。

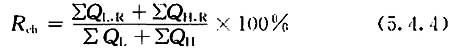

5.4.4 当计算可再生能源提供的空调用冷热量的比例时,设计阶段应采用全年动态模拟方法获得的数据进行计算;运行阶段应采用全年实际测试数据进行计算。全年可再生能源提供的空调用冷热量的比例可按下式计算:

式中:Rch——全年可再生能源提供的空调用冷热量比例;

∑QL,R——建筑全年由可再生能源提供的空调用冷量(kWh);

∑QH,R——建筑全年由可再生能源提供的空调用热量(kWh);

∑QL——建筑全年的空调用冷量(kWh);

∑QH——建筑全年的空调用热量(kWh)。

5.4.5 当进行地埋管换热系统模拟计算时,应对场地状况进行勘察,并应根据土壤(岩土)结构、热物性、占地面积、全年动态负荷和机组性能等确定地埋管的埋管方式、规格和长度。

5.4.6 当进行土壤源地源热泵全年动态负荷计算时,应采用典型气象年气象数据,室内热扰的设置应接近实际运行状态,可按本标准第5.3节进行设置。地下径流的影响应计入地埋管换热系统换热能力模拟计算中,周期性换热模拟不应小于连续5年。

5.4.7 当进行地表水水源热泵系统模拟计算时,应掌握水源流量、水温及水质条件,气候变化和累计效应对水温边界取值的影响应计入模拟计算中,模拟计算时间应覆盖完整的采暖季和制冷季。

5.4.8 当进行生物质能供能系统计算时,生物质成型燃料的热值等计算参数应符合国家现行有关标准的规定。

5.5 碳排放计算

5.5.1 建筑碳排放计算应包括建材生产、运输阶段碳排放量和建筑运行阶段碳排放量。

5.5.2 建筑碳排放计算应以单位建筑面积二氧化碳当量排放量作为分析评价指标。

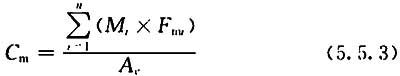

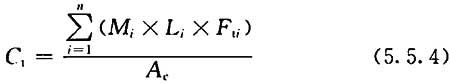

5.5.3 建材生产阶段碳排放量应按下式计算:

式中:Cm——建材生产阶段的单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq/m2);

Mi——第i种建材的总用量(t);

Fmi——第i种建材的生产碳排放因子(kgCO2eq/单位建材用量);

Ac——建筑面积(m2)。

5.5.4 建材运输阶段的碳排放量应按下式计算:

式中:Ct——建材运输阶段的单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq/m2);

Mi——第i种建材的总用量(t);

Li——第i种建材的平均运输距离(km);

Fti——第i种建材单位重量运输距离的碳排放因子[kg-CO2eq/(t·km)];

Ac——建筑面积(m2)。

5.5.5 建筑运行阶段碳排放量应按下式计算:

式中:Co——建筑运行阶段单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq/m2);

Ei——第i种能源的年消耗总量(单位能耗量/年);

Fei——第i种能源的碳排放因子(kgCO2eq/单位能耗量);

Ac一一建筑面积(m2);

Y——建筑寿命(年)。

5.5.6 建筑碳排放计算中各类碳排放因子的选取应符合下列规定:

1 建材生产碳排放因子应按建材生产所涉及的原材料开采、加工和运输过程的碳排放,以及建材生产过程的直接碳排放和相关能源消耗的碳排放等确定;

2 建材运输阶段的碳排放因子应按运输过程各类能源消耗的碳排放确定;

3 建材生产和运行阶段所消耗电力的碳排放因子应按项目所在区域大电网的排放因子确定。

6 室内环境质量

6.1 一般规定

6.1.1 室内环境质量应包括自然通风、气流组织、热湿环境、空气品质、室内光环境和室内声环境。

6.1.2 室内自然通风、气流组织和热湿环境的计算应符合下列规定:

1 应以计算域内人员活动区的热环境参数作为主要评价指标,可将空气龄作为补充评价指标;

2 计算内容应包括计算域内距地面1.0m、1.5m高处平面的速度和温度分布,及计算域内主送风口剖面的速度和温度分布;

3 当采用CFD方法模拟时,网格应进行独立性验证。

6.1.3 室内空气品质计算应符合下列规定:

1 应以室内空气中典型污染物浓度水平、建筑各区域间污染物扩散水平作为评价指标;

2 计算内容应包括计算域或单室内距地面1.0m高处平面的典型污染物浓度分布,以及建筑各区域内典型污染物浓度逐时值。

6.1.4 气流组织和空气品质计算宜采用单区域、多区域网络法或CFD方法。

6.1.5 自然通风、气流组织与空气品质计算的气象参数宜按现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定选取。

6 室内环境质量

6.1 一般规定

6.1.1 室内环境质量应包括自然通风、气流组织、热湿环境、空气品质、室内光环境和室内声环境。

6.1.2 室内自然通风、气流组织和热湿环境的计算应符合下列规定:

1 应以计算域内人员活动区的热环境参数作为主要评价指标,可将空气龄作为补充评价指标;

2 计算内容应包括计算域内距地面1.0m、1.5m高处平面的速度和温度分布,及计算域内主送风口剖面的速度和温度分布;

3 当采用CFD方法模拟时,网格应进行独立性验证。

6.1.3 室内空气品质计算应符合下列规定:

1 应以室内空气中典型污染物浓度水平、建筑各区域间污染物扩散水平作为评价指标;

2 计算内容应包括计算域或单室内距地面1.0m高处平面的典型污染物浓度分布,以及建筑各区域内典型污染物浓度逐时值。

6.1.4 气流组织和空气品质计算宜采用单区域、多区域网络法或CFD方法。

6.1.5 自然通风、气流组织与空气品质计算的气象参数宜按现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定选取。

6.2 自然通风

6.2.1 自然通风计算可采用区域网络模拟法或基于CFD的分布参数计算方法,且应符合下列规定:

1 当评估单个计算区域或房间内空气混合均匀时的建筑各区域或房间自然通风效果时,宜采用区域网络模拟方法;

2 当描述单个区域或房间内的自然通风效果时,宜采用CFD分布参数计算方法。

6.2.2 当采用区域网络模拟方法计算自然通风时,计算过程应包括下列内容:

1 建筑通风拓扑路径图,及据此建立的物理模型;

2 通风口阻力模型及参数;

3 通风口压力边界条件;

4 其他边界条件,包括热源、通风条件、时间进度、室内温湿度,以及污染源类型、污染源数量、污染源特性等;

5 模型简化说明。

6.2.3 当采用CFD分布参数计算方法计算自然通风时,宜采用室内外联合模拟法或室外、室内分步模拟法,且应符合下列规定:

1 计算域的确定应符合下列规定:

1)当采用室内外联合模拟方法时,室外模拟计算域应按本标准第4.2节的规定确定;

2)当采用室外、室内分步模拟法时,室外模拟计算域应按本标准第4.2节的规定确定,室内模拟计算域边界应为目标建筑外围护结构。

2 物理模型的构建应符合下列规定:

1)建筑门窗等通风口应根据常见的开闭情况进行建模;

2)建筑门窗等通风口开口面积应按实际的可通风面积设置;

3)建筑室内空间的建模对象应包括室内隔断。

3 网格的优化应符合下列规定:

1)当采用室内外联合模拟的方法时,宜采用多尺度网格,其中室内的网格应能反映所有阻隔通风的室内设施,且网格过渡比不宜大于1.5;

2)当采用室外、室内分步模拟的方法时,室内的网格应能反映所有阻隔通风的室内设施,通风口上宜有9个(3×3)及以上的网格。

4 应根据计算对象的特征和计算目的,选取合适的湍流模型。室外风环境模拟的边界条件应符合本标准第4.2节的规定,室内风环境模拟宜采用标准k-ε模型及其修正模型。

5 当采用室外、室内分步模拟法时,室内模拟的边界条件宜按稳态处理,且应符合下列规定:

1)应通过室外风环境模拟结果获取各个建筑门窗开口的压力均值;

2)当计入热压效应引起的自然通风时,应计入室内热源、围护结构得热等因素的影响,空气密度应符合热环境下的变化规律,且宜采用布辛涅斯克(Boussinesq)假设或不可压理想气体状态方程。

6.3 气流组织、热湿环境与空气品质

6.3.1 室内热湿环境和空气品质可采用区域网络模拟法或CFD分布参数计算方法,并宜符合下列规定:

1 当评估单个计算区域内空气混合均匀的建筑各区域或房间污染浓度时,宜采用区域网络模拟方法模拟空气品质;

2 当描述单个区域或房间内的污染物浓度空间分布特性时,宜采用CFD分布参数计算方法。

6.3.2 当采用CFD分布参数计算方法计算气流组织、热湿环境与空气品质时,应符合下列规定:

1 计算域的确定应符合下列规定:

1)当模拟对象为封闭空间且采用机械通风、空调供暖系统时,计算域应为该空间;

2)当模拟对象为开敞空间且采用自然通风和机械通风相结合的系统时,计算域应按本标准第6.2节的规定确定。

2 物理模型的构建应符合下列规定:

1)对气流组织、污染物扩散及分布有影响的计算域内的物体,应进行精细建模;

2)对气流组织、污染物扩散及分布影响较小的计算域内的物体,可进行简化建模或忽略。

3 计算域网格的划分应符合下列规定:

1)应对送风口及壁面附近参数梯度较大区域的网格进行加密;

2)对形状规则的建筑,宜使用结构化网格,且网格过渡比不宜大于1.3。

4 宜采用标准k-ε模型及其修正模型进行气流流动模拟,且应符合下列规定:

1)当计算域内存在热源、辐射源、污染源时,热浮力、辐射及污染物传输计算也应计入气流流动模拟;

2)当进行湿度计算时,蒸发模型可简化为湿源,可不计入凝结模型;当计算的相对湿度超过100%时,可视为出现凝结。

5 热边界条件的设置应符合下列规定:

1)地面、建筑壁面或内部物体表面应采用壁面函数法;

2)宜对形式复杂的机械送风口流入边界条件进行简化;

3)应给出送风口处实测得到的参数平均值、参数分布,或采用设计值;

4)回风口流出边界条件应采取自然流出、定流量、定风速或定压力设定边界条件等方法确定;

5)热边界条件应根据实际情况采用恒温、恒定热流或第三类边界条件等;

6)应计入人体、设备、照明、外围护结构传热、太阳辐射得热等因素的影响,所做的简化应合理,并应给出简化说明。

6 污染源边界条件的设定应符合下列规定:

1)应根据污染源特性,将点污染源设置为有质量和动量的体源,面污染源设置为有散发特性的面源;

2)应根据污染物的特性和性质确定空气-污染物中的组分及设置材料物性参数。

6.3.3 当采用区域网络模拟污染物传输过程时,应符合下列规定:

1 区域网络模拟应按下列步骤执行:

1)建立模犁;

2)输入边界条件,边界条件应包括污染源类型、污染源数量、污染源特性、通风条件、时间进度、室内温湿度等;

3)计算各区域空气污染浓度;

4)分析室内污染源的组成情况。 2 物理模型的构建应符合下列规定:

1)建筑通风开口等的建模应符合本标准第6.2.3条的规定;

2)污染源应选择各区域或房间中对污染物扩散或模拟对象有影响的材料、建(构)筑物或建筑部品。

3 应根据污染物的种类确定污染物发生模型。

6.4 室内光环境

6.4.1 室内光环境计算应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033、《建筑照明设计标准》GB 50034和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定。

6.4.2 室内光环境计算应包括采光计算和照明计算。采光计算应包括采光系数、采光均匀度、采光达标面积比和窗的不舒适眩光指数等指标;照明计算应包括照度、照度均匀度和统一眩光值或眩光值等指标。

6.4.3 室内光环境计算应包括来自光源的直接入射光和各表面的反射光。当采用光线追踪法计算时,光线反射次数不应低于5次。

6.4.4 采光计算的物理模型应符合下列规定:

1 地上建筑模型应包括周边建筑物、建筑各个功能房间、建筑外窗、建筑物各类外挑构件及影响采光的室内构件等;

2 地下空间模型应包括地下空间中各个功能房间,影响采光的主要地上建(构)筑物及地下空间的结构构件等;

3 物理模型应包括影响采光或遮阳的构件,在不影响分析精度的前提下可对模型进行简化;

4 建筑饰面材料的反射比和建筑门窗的光学性能应按现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定选取;

5 特殊采光构件如导光管、百叶窗等可在不影响分析精度的前提下简化为窗。

6.4.5 采光系数的计算应符合下列规定:

1 天空模型应选择标准全阴天空模型;所在地区的采光系数标准值应乘以该地区的光气候系数;

2 计算区域网格的划分应符合现行国家标准《采光测量方法》GB/T 5699的有关规定;

3 主要功能房间的参考平面应取距地面0.75m高度处的水平面,公用场所的计算参考平面应取地面;

4 应以每个区域所有网格点的平均值作为采光系数的计算结果;

5 采光均匀度和采光达标面积比的计算应符合现行国家标准《采光测量方法》GB/T 5699的规定。

6.4.6 窗的不舒适眩光计算宜选择标准全阴天空模型和全晴天空模型,且计算方法应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。眩光的观测位置应符合现行国家标准《采光测量方法》GB/T 5699的有关规定。

6.4.7 照明计算的物理模型应符合下列规定:

1 应按单个房间或区域建模;

2 物理模型应包括室内主要构件和家具,在不影响分析精度的前提下可对模型进行简化;

3 应包括设计文件中相应的灯具配光文件;

4 室内表面的反射比应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定选取。

6.4.8 照明计算的网格及参数设置应符合下列规定:

1 区域网格的划分应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的有关规定;

2 主要功能房间的参考平面应取距地面0.75m高度处的水平面,公用场所的计算参考平面应取地面;

3 应以每个区域所有网格点的平均值作为照度的计算结果;

4 照度均匀度的计算应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的有关规定;

5 眩光计算应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

6.4.9 光环境计算分析专项报告应包括光环境各项指标的计算结果、采光系数分布图和照度分布图等,且应符合本标准附录A的规定。

6.5 室内声环境

6.5.1 室内声环境计算应包括室内噪声级计算、围护结构构件隔声性能计算、轻质屋顶雨噪声隔声性能计算、大空间混响时间计算和民用建筑声学音质计算等内容,应按本标准附录A的规定进行计算,且应符合国家现行相关标准的规定。

6.5.2 室内隔声计算应包括室内噪声级预测分析、围护结构类型和隔声性能计算等内容,且应符合下列规定:

1 室内噪声级预测分析内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施;

2 围护结构类型及隔声性能计算内容应包括建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施,噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等,以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值;

3 室内噪声级预测分析报告中应给出相关参数的取值依据和计算模拟方法。

6.5.3 轻质屋顶雨噪声隔声计算应符合下列规定:

1 应以屋面实际构件雨噪声实测数值作为边界条件,计算得到某建筑屋顶受雨面积条件下的室内总噪声声功率级,并应通过房间容积和房间吸声量修正计算得到室内声压级;

2 雨噪声隔声分析计算报告中应包括屋盖构造做法、标准要求、计算方法、计算参数及取值依据、计算结果和结论;

3 雨噪声结论应通过采用建筑隔声模拟软件对建筑构件输入落雨参数模拟分析得到。

6.5.4 大空间混响时间计算应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。室内声学混响环境应通过建立室内空间几何模型及设定吊顶、墙面、地面的吸声系数等参数计算分析得到。

6.5.5 民用建筑声学音质计算专项报告应包括下列内容:

1 体形设计、混响时间设计与计算、音质模拟分析等;

2 扩声系统设计计算:最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标,设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图和计算机模拟辅助设计成果等。

附录A 民用建筑绿色性能计算专项报告

A.0.1 日照计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能、使用方式等;

2)应注明遮挡建筑和被遮挡建筑。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用日照模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的日照计算软件或计算工具介绍、版本号和运行平台。

4 计算设定应包括下列内容:

1)日照计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)建筑模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况:模拟区域地形、模拟区域范围内的建筑等;

4)输入条件的设定情况:项目地理位置、气候区、城市规模等级、日照标准日、有效日照时间、最小扫掠角、最小连续计算时间等;

5)计算网格的设置。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括底层窗台面高度处的水平面模拟计算分析图,建筑立面的日照模拟计算分析图;

2)报告应有明确的日照小时数达标分析和结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.2 玻璃幕墙光污染计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能和使用方式等;

2)应注明邻近的敏感建筑和主要道路等。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的玻璃幕墙光污染计算软件或计算工具介绍、版本号、运行平台。 4 计算设定应包括下列内容:

1)光污染计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)目标玻璃幕墙建筑的几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况;

4)输入条件的设定情况:项目地理位置、幕墙反射比、计算典型日、计算时段、最小扫掠角、计算时间间隔、最小连续计算时间等。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括反射光的影响区域,在周边建筑窗台面的滞留时间等时线图,对周边道路的影响时间等;

2)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.3 室外风环境及热岛模拟分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能和使用方式等;

2)应注明邻近的周边建筑和主要道路等。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用室外风环境及热岛模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的室外风环境计算及热岛计算软件或计算工具介绍、版本号和运行平台。

4 计算设定应符合下列规定:

1)应包括计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)应包括目标建筑和周边建筑的几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)应给出主要的边界条件处理方法和相应的数学表达式;

4)当计算非稳态问题时,应给出初始条件处理方法和相应的数学表达式;

5)应给出网格划分原则、壁面附近网格处理的方法和网格划分情况,对有网格质量检查功能的软件应提供网格质量分析结果。

5 控制方程应符合下列规定:

1)报告应给出本项目中所采用的流动与传热控制方程;

2)当为湍流流动时,应给出湍流计算模型的具体公式或方程,并应阐明湍流模型的适用依据;

3)当有辐射传热时,应给出辐射计算模型的具体公式或方程,并应阐明辐射模型的适用依据;

4)当有传质过程时,应给出传质的具体控制方程;

5)当有两相流动时,应给出两相流的控制方程;

6)控制方程应反映实际项目流动与传热的主要特征,可做合理的简化处理,应在报告中祥细闸明简化处理方法与理由。

6 计算方法应符合下列规定:

1)应说明控制方程除广义源项外的每项所采用的差分格式;

2)应说明压力-速度耦合采用的算法;

3)应说明各项松弛因子的取值;

4)应说明判定收敛的条件;

5)对于非稳态计算,应说明时间步长和每个时间步长的迭代次数。

7 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)模拟结果应为计算收敛后的结果,报告应提供相应的收敛曲线;

2)报告应将主要位置的流场、温度场和压力场等以矢量或云图的表现方式进行展示,应统计各建筑迎风面和背风面的压力分布以及典型区域风速和来流风的风速比值;

3)热岛强度报告应提供各表面的太阳辐射累计量模拟结果,建筑表面及下垫面的表面温度计算结果,建筑室外风环境模拟结果等;

4)报告应有达标分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.4 环境噪声计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能和使用方式等;

2)应注明邻近的敏感建筑和主要道路等。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用环境噪声模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的声环境计算软件或计算工具介绍、版本号和运行平台。

4 计算设定应包括下列内容:

1)噪声计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况:噪声源、模拟区域地形、模拟区域范围内的建筑等;

4)输入条件的设定情况:目标区域范围内的建筑模型、区域范围内的地形、区域范围内街道、公路和声屏障信息,以及区域地块内实地测试的声环境功能区监测数据报告和区域地块内噪声敏感建筑物监测数据报告。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括水平噪声面(高度1.2m)模拟计算分析图和垂直噪声面(建筑门窗外1m)模拟计算分析图;

2)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.5 自然通风计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能和使用方式等;

2)应注明邻近的区域或房间。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用自然通风模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的自然通风计算软件或计算工具介绍、版本号和运行平台。

4 计算设定应符合下列规定:

1)应注明计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)应注明几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)应注明边界参数和初始条件的设定情况;当采用CFD方法时,应给出主要的边界条件处理方法和相应的数学表达式;当采用多区域网络模拟方法时,应给出洞口压力边界条件、风口压力条件或风压系数及其他边界条件;

4)网格划分原则、网格处理的方法和网格划分情况。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)当采用CFD方法时,报告应包括主要截面的模拟计算分析图;当采用多区域网络模拟方法时,报告应包括各开口流量和流向示意图;

2)报告应包括室内通风量及各房间的通风换气次数;

3)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.6 气流组织计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能、使用方式等;

2)应注明邻近的区域或房间。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用气流组织模拟所要解决的问题描述,热湿计算的目标设定等。

3 计算软件应包括拟采用的气流组织计算软件或计算工具介绍、版本号、运行平台。

4 计算设定应包括下列内容:

1)计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况:地面、建筑壁面或内部物体表面的速度边界条件及热边界条件;

4)输入条件的设定情况:机械送风口及回风口的温度、湿度、风速、压力等;

5)网格划分原则、网格处理的方法和网格划分情况。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括主要截面的模拟计算分析图;

2)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.7 空气品质计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能、使用方式等;

2)应注明邻近的区域或房间。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用空气品质模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的空气品质计算软件或计算工具介绍、版本号、运行平台。

4 计算设定应符合下列规定:

1)应包括计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)应注明几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)应给出边界条件和初始条件的设定情况;当采用CFD方法时,应给出主要的边界条件处理方法和相应的数学表达式;当采用多区域网络模拟方法时,应给出洞口压力边界条件、风口压力条件或风压系数及其他边界条件;

4)当采用CFD方法时,应说明网格划分原则、网格处理的方法和网格划分情况。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)当采用CFD方法时,报告应包括主要截面的模拟计算分析图;

2)当采用多区域网络模拟方法时,报告应包括各计算区域污染浓度变化曲线、房间污染负荷、污染源组成比例、典型时刻污染浓度建筑区域分布图等;

3)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.8 室内光环境计算分析报告应包括下列内容:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能、使用方式等;

2)应注明邻近的周边建筑。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用光环境模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的光环境计算软件或计算软件介绍、版本号、运行平台。

4 计算设定应包括下列内容:

1)计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况:天空模型的选取以及光气候区的选取;

4)输入条件的设定情况:建筑饰面材料的反射比和建筑门窗的光学性能、反射次数;

5)网格划分原则和网格划分情况。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括主要平面的模拟计算分析图及采光统计结果;

2)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

A.0.9 室内环境噪声计算分析报告应符合下列规定:

1 工程概况应符合下列规定:

1)应包括项目名称、项目地点、建筑功能、使用方式等;

2)应注明邻近的敏感建筑和主要道路等。

2 计算依据应包括下列内容:

1)有关标准规范的具体条款要求;

2)拟采用环境噪声模拟所要解决的问题描述。

3 计算软件应包括拟采用的声环境计算软件或计算软件介绍、版本号、运行平台。

4 计算设定应包括下列内容:

1)计算域的选取原则、方法和选取情况;

2)几何模型简化处理原则、方法和模型建立情况;

3)边界条件的设定情况:噪声源、室内模拟区域范围、模拟区域周围的建筑等;

4)输入条件的设定情况:目标区域范围内的建筑模型、区域范围内的室内概况、区域范围内街道、公路、声屏障,区域地块内实地测试的声环境功能区监测数据报告和区域地块内噪声敏感建筑物监测数据报告。

5 计算结果分析及结论应符合下列规定:

1)报告应包括水平噪声面(高度1.2m)模拟计算分析图;

2)报告应有明确的分析结论,结论应与计算结果在逻辑上保持一致。

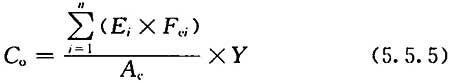

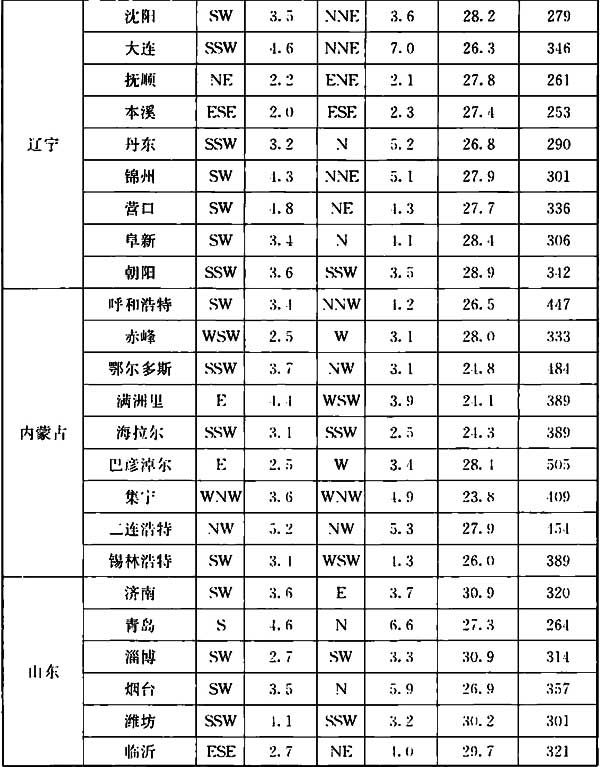

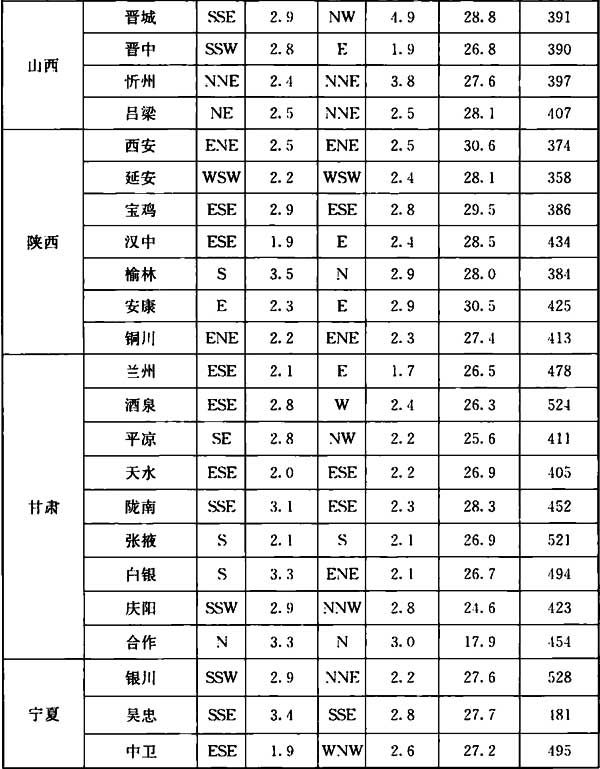

附录B 室外气象计算参数

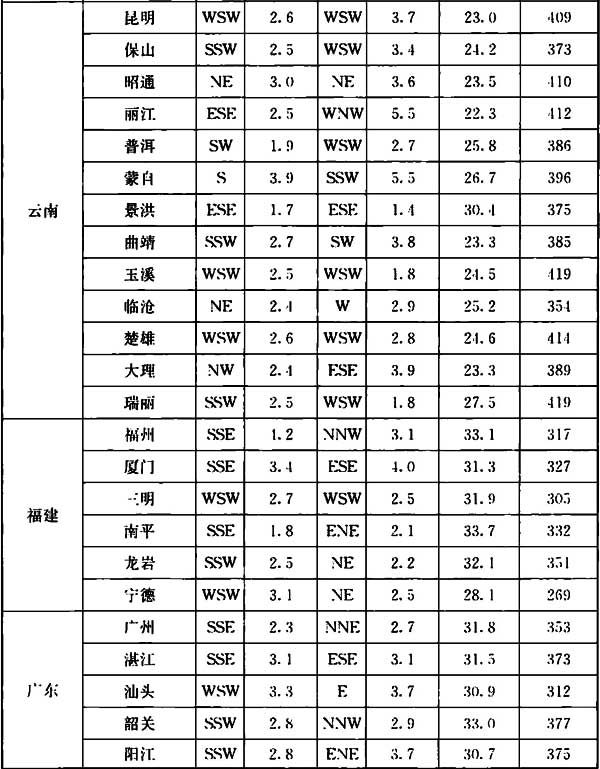

B.0.1 冬夏季盛行风(最多风向)的风向、平均风速以及热岛计算的室外计算温度、水平总辐射照度宜按表B.0.1选取。

表B.0.1 室外气象参数

附录C 建筑供暖和空调系统模拟计算运行参数

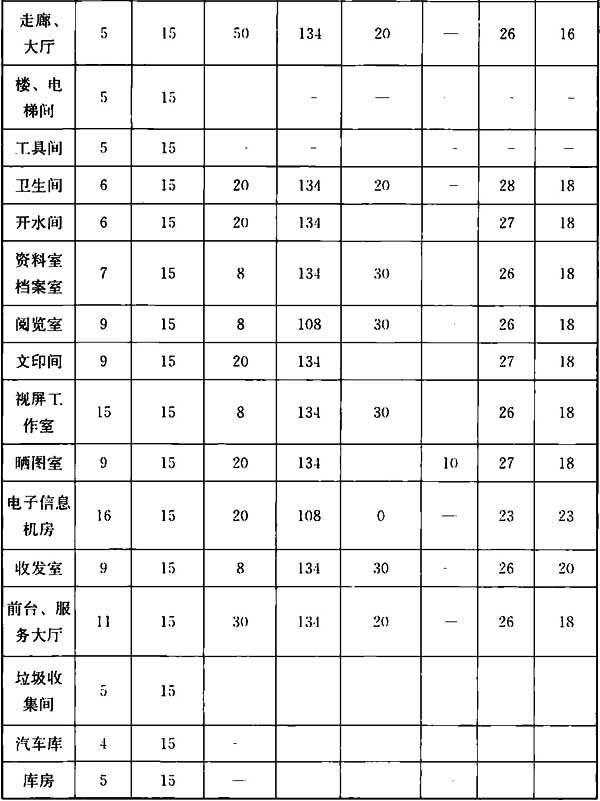

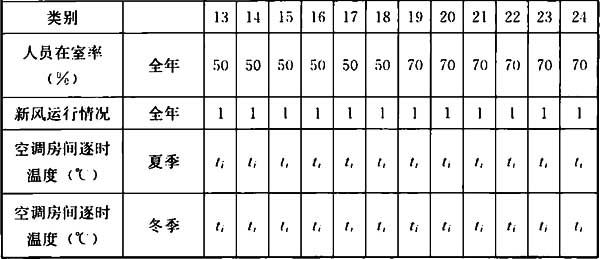

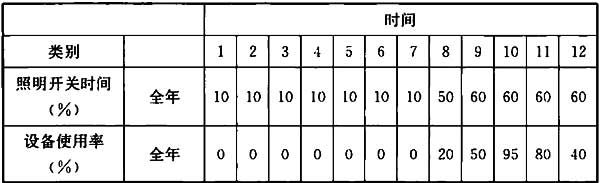

C.0.1 办公建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表C.0.1-1确定;照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖和空调系统运行时间、房间逐时温度应按表C.0.1-2设置。

表C.0.1-1 办公建筑房间分区参数

表C.0.1-2 办公建筑房间逐时参数

注:1 ti为不同类型房间夏季或冬季设定温度。

2 新风运行情况中,1表示新风开启,0表示新风关闭。

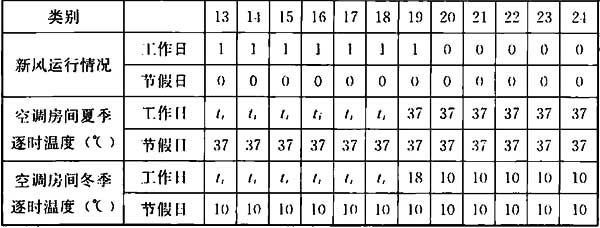

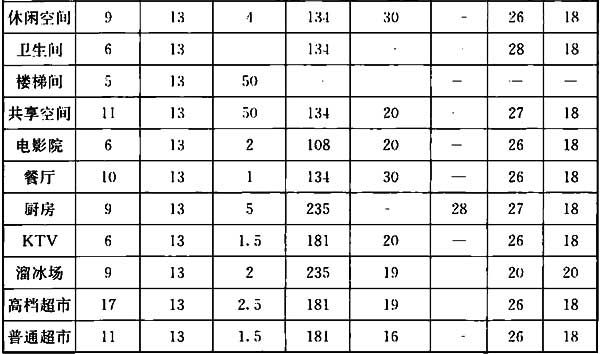

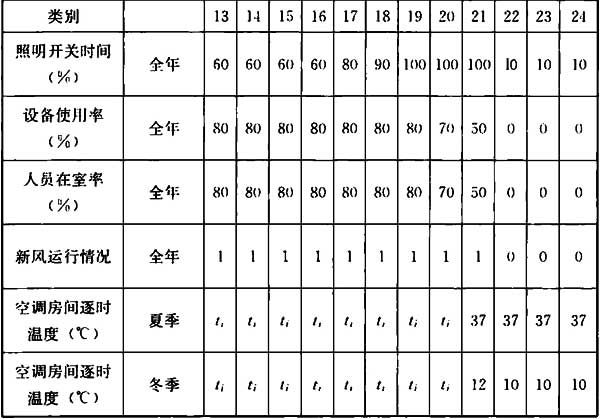

C.0.2 商业建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表C.0.2-1确定;照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖和空调系统运行时间、房间逐时温度应按表C.0.2-2设置。

表C.0.2-1 商业建筑房间分区参数

表C.0.2-2 商业建筑房间逐时参数

注:1 ti为不同类型房间夏季或冬季设定温度。

2 新风运行情况中,1表示新风开启,0表示新风关闭。

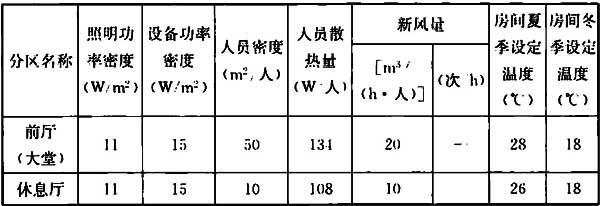

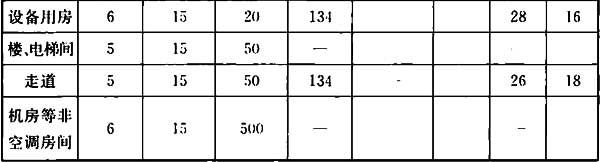

C.0.3 宾馆建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表C.0.3-1选取;照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖和空调系统运行时间、房间逐时温度应按表C.0.3-2选取。

表C.0.3-1 宾馆建筑房间分区参数

表C.0.3-2 宾馆建筑房间逐时参数

注:1 ti为不同类型房间夏季或冬季设定温度。

2 新风运行情况中,1表示新风开启,0表示新风关闭。

C.0.4 教育建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表C.0.4-1选取;照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖和空调系统运行时间、房间逐时温度应按表C.0.4-2选取。

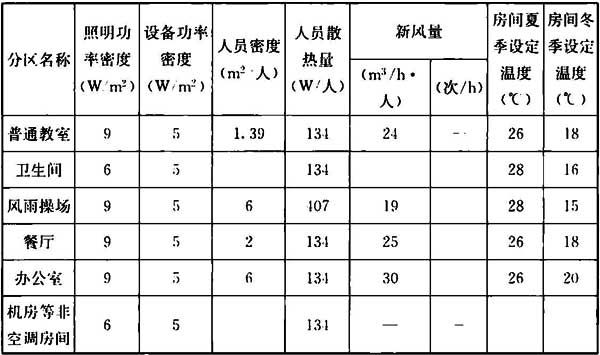

表C.0.4-1 教育建筑房间分区参数

表C.0.4-2 教育建筑房间逐时参数

注:1 ti为不同类型房间夏季或冬季设定温度。

2 新风运行情况中,1表示新风开启,0表示新风关闭。

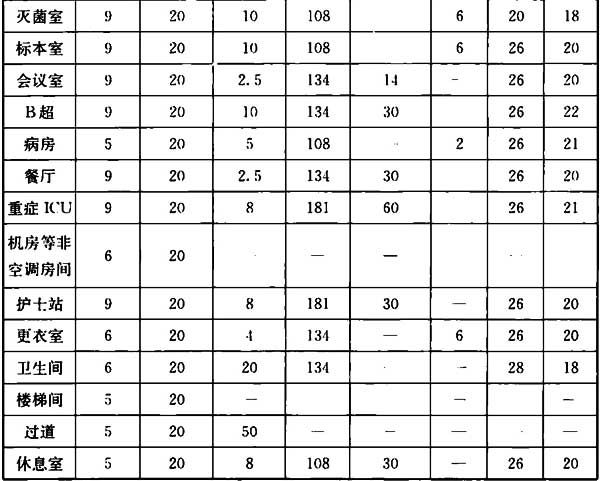

C.0.5 医疗卫生建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表C.0.5-1选取;照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风运行情况、供暖和空调系统运行时间、房间逐时温度应按表C.0.5-2和表C.0.5-3选取。

表C.0.5-1 医疗卫生建筑房间分区参数

表C.0.5-2 住院部逐时参数

表C.0.5-3 门诊部逐时参数

注:1 ti为不同类型房间夏季或冬季设定温度。

2 新风运行情况中,1表示新风开启,0表示新风关闭。

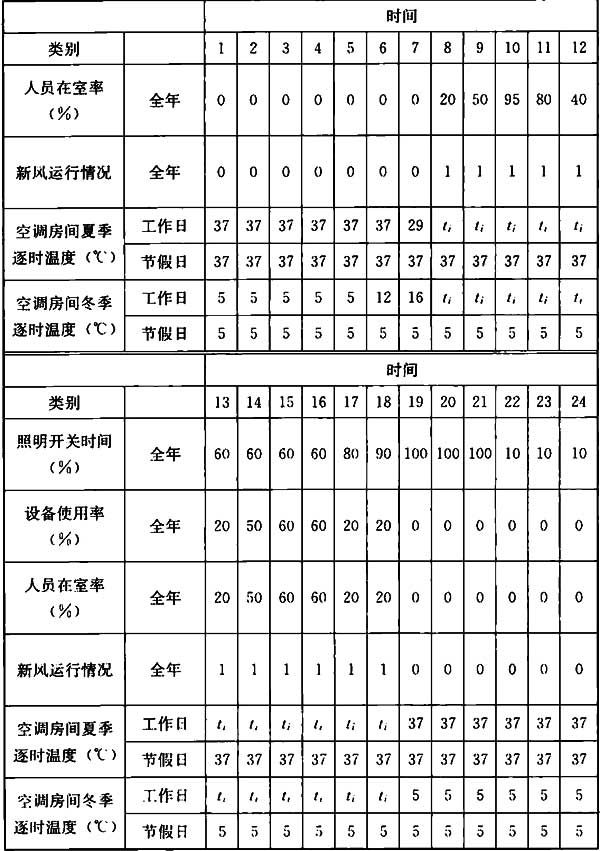

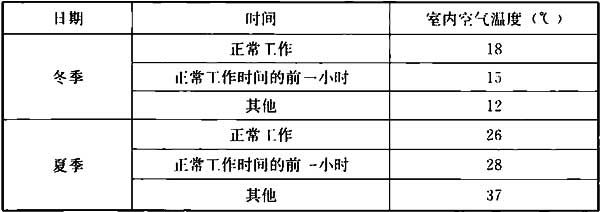

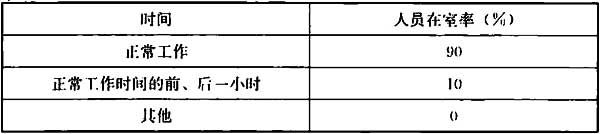

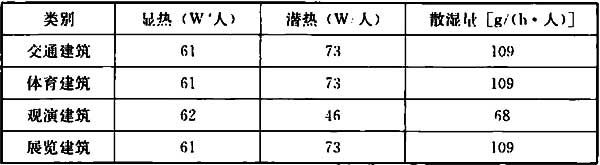

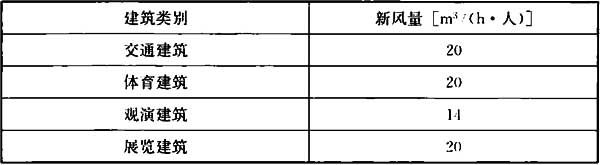

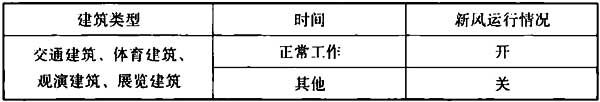

C.0.6 交通建筑、体育建筑、观演建筑、展览建筑中供暖和空调系统计算参数的选取应符合下列规定:

1 当系统为间歇式运行时,建筑物的工作时间应按表C.0.6-1确定,供暖空调房间温度应按表C.0.6-2确定,室内温度正常波动范围应为±1℃;

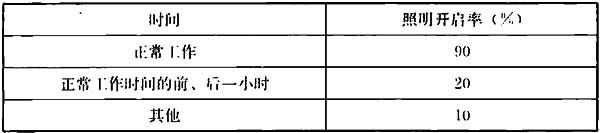

2 照明功率密度应按表C.0.6-3确定,照明开关时间应按表C.0.6-4确定;

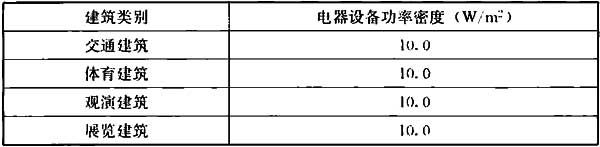

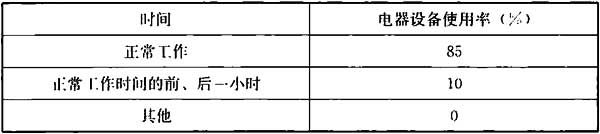

3 电器设备功率密度应按表C.0.6-5确定,电器设备使用率应按表C.0.6-6确定;

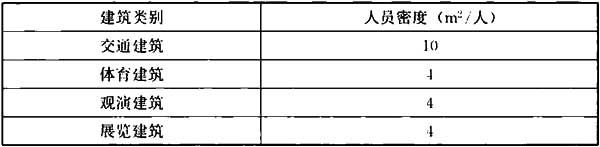

4 人员密度应按表C.0.6-7确定,房间人员在室率应按表C.0.6-8确定,人员的散热量和散湿量应按表C.0.6-9确定;

5 新风量和新风运行情况应按表C.0.6-10和表C.0.6-11确定。

表C.0.6-1 建筑物的工作时间

表C.0.6-2 供暖空调房间温度

表C.0.6-3 室内照明功率密度

表C.0.6-4 照明开关时间

表C.0.6-5 电器设备功率密度

表C.0.6-6 电器设备使用率

表C.0.6-7 人员密度

表C.0.6-8 人员在室率

表C.0.6-9 人员散热量和散湿量

表C.0.6-10 人均新风量

表C.0.6-11 新风运行情况

C.0.7 大型综合体建筑宜按本标准第C.0.1~C.0.6条中相近功能类型的房间确定计算参数。

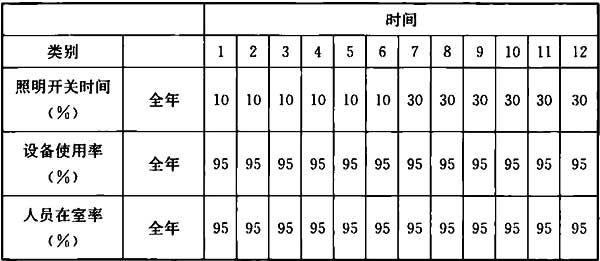

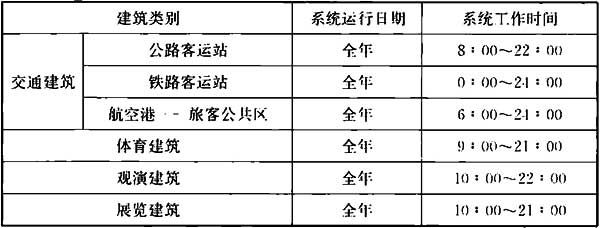

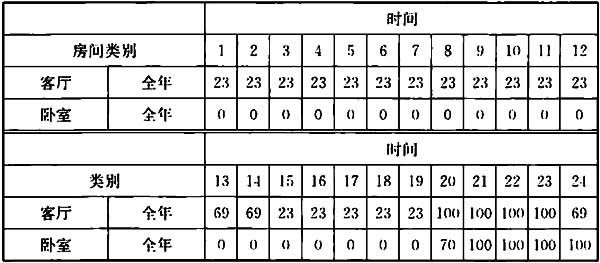

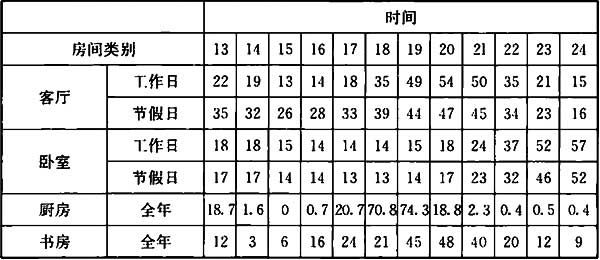

C.0.8 居住建筑节能计算中,照明开关时间、电器设备使用率、人员在室率应按表C.0.8-1~表C.0.8-3选取。房间温度应按表C.0.8-4选取,室内温度允许波动范围为±3℃。房间供暖空调设备开启方式及时间可按表C.0.8-5选取。

表C.0.8-1 居住建筑照明开关时间(%)

表C.0.8-2 居住建筑设备使用率(%)

表C.0.8-3 居住建筑房间人员在室率(%)

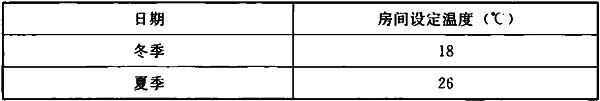

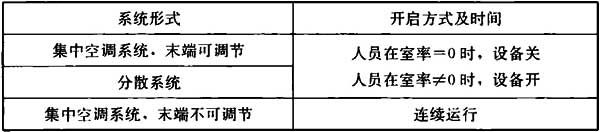

表C.0.8-4 供暖空调房间设定温度

表C.0.8-5 供暖空调设备开启方式及时间

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时,写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑采光设计标准》GB 50033

2 《建筑照明设计标准》GB 50034

3 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

4 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

5 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

7 《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947

8 《声环境质量标准》GB 3096

9 《采光测量方法》GB/T 5699

10 《照明测量方法》GB/T 5700

11 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091

12 《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T 18362

13 《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431

14 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

15 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

16 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

17 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286

18 《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346

19 《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358

中华人民共和国行业标准

民用建筑绿色性能计算标准

JGJ/T 449-2018

条文说明

编制说明

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018,经住房和城乡建设部2018年5月28日以2018年第97号公告批准、发布。

本标准编制过程中,编制组进行了绿色建筑性能评价指标的计算或模拟分析方法、软件以及相应的基础数据的调查研究,总结了我国民用建筑绿色性能指标的计算或模拟分析的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过试验,取得了大量重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《民用建筑绿色性能计算标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 则

1.0.1~1.0.3 在绿色建筑的设计与评价中,往往需要进行一系列绿色建筑性能指标的计算或模拟分析,例如,室外风环境指标计算或模拟分析、建筑能耗指标计算或模拟分析、天然采光指标计算或模拟分析、自然通风指标计算或模拟分析、室外噪声模拟、室外热岛模拟、日照小时数达标情况的计算或模拟分析、可再生能源替代率指标计算或模拟分析等等。上述指标计算或模拟方法,目前国内并无直接相关的计算标准,而且大多数计算使用的软件的边界条件的确定也处于比较混乱的状态,对于软件开发、使用过程中的约定,没有明确的规定。同时,上述问题还可能对民用建筑绿色性能、相应技术方案的优化造成错误的预测和导向。

因此,总则部分要求通过本标准统一民用建筑绿色性能指标的计算或模拟分析方法,为绿色建筑性能的优化设计和性能评价做到规范化和标准化提供依据。

3 基本规定

3.0.1 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中对民用建筑的绿色性能从节地与室外环境,节能与能源利用,节水与水资源利用,节材与材料资源利用,室内环境质量,施工管理,运行管理等方面进行了规定,其中包括大量的定量化性能指标要求。从计算复杂性及行业认知角度,本标准从场地室外物理环境、建筑节能与碳排放、室内环境质量三个方面进行规范,涉及对象的系统性、整体性的指标应基于该对象所属工程项目的总体计算和评价。

3.0.2 本条规定的目的是明确民用建筑绿色性能计算应选用的统一的计算方法、数值模拟方法或软件,以减小软件差异对计算结果造成的偏差以及对建筑绿色性能设计或评价带来不利影响。该验证报告可以是国家或行业相关权威机构出具的认证报告,也可以是基于公开实验数据的对比分析报告。除本标准推荐的计算方法或软件外,尚应符合国家现行相关标准的规定。

3.0.3 为保证计算结果的准确性,分析人员除应熟练掌握相关专业知识外,还应经过相关培训,其操作应严格按软件使用手册或规范要求进行。

3.0.4 为保证物理模型和边界条件设定的合理性和准确性,须保证所提供资料的有效性,不宜以方案阶段的图纸作为绿色性能计算的依据。项目图纸须是按规定通过审查的施工图、竣工图等,设计说明和设计变更等材料也需通过审查证明。图纸的设计深度也应满足绿色建筑分专业分项的要求。对以商住楼、城市综合体为代表的多功能综合建筑进行绿色性能计算时,应坚持建筑单体和建筑群的原则,避免以建筑中的一部分作为计算评价对象。对于综合体建筑各个功能区均应以现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的各条款为评价单元,只要涉及即全部参评,与面积大小或暖通空调系统形式无关。

设计阶段,建筑模拟是对建筑环境性能的优化过程,在数值模拟过程中,除模型建立的准确性外,还应根据建设工程的设计图纸和模拟精度要求,使建筑模拟工况需与周边环境相符,不能相差太大。例如,某建筑建立在高楼群中,在模拟过程中,应按原比例建立建筑周边环境模型,不能放置在空旷环境中进行模拟。

3.0.5 民用建筑绿色性能计算专项报告需要规范,以确定民用建筑绿色性能专项报告所包含专项计算内容的完整性和科学性,以及可供判断的详细资料。这既有利于对数值模拟的质量进行审查和把控,也有利于对不同计算结果做横向比对分析。本条文规定了民用建筑绿色性能计算专项报告应包括的基本内容,专项计算报告的详细要求可按本标准的附录A确定。

4 室外物理环境

4.1 一般规定

4.1.1 本条文涉及国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中下列条文:

1 第4.1.4条 建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。

2 第4.2.4条 建筑及照明设计避免产生光污染,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1)玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2,得2分;

2)室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定,得2分。

3 第4.2.5条 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定,评价分值为4分。

4 第4.2.6条 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风,评价总分值为6分,并按下列规则分别评分并累计:

1)在冬季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:建筑物周围人行区风速小于5m/s,且室外风速放大系数小于2,得2分;除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa,得1分;

2)过渡季、夏季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得2分;50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得1分。

5 第4.2.7条 采取措施降低热岛强度,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1)红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积达到10%,得1分;达到20%,得2分;

2)超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4,得2分。

4.1.2 国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014中规定了建筑和场地的日照计算要求,包括数据资料整理、建立几何模型、确定计算参数、确定计算方法、计算操作、书写计算报告、校审计算报告、数据归档管理。国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016年版)中第5.0.2.1规定了住宅的日照标准,同时明确:“老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。”

行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016中规定:托儿所、幼儿园的幼儿生活用房应布置在当地最好朝向,冬至日底层满窗日照不应小于3h。夏热冬冷、夏热冬暖地区的幼儿生活用房不宜朝向西向;当不可避免时,应采取遮阳措施。国家标准《中小学校设计规范》GB 50099-2011中对建筑物间距的规定是:南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h。因此,建筑的布局与设计应充分考虑上述技术要求,最大限度地为建筑提供良好的日照条件,满足相应标准对日照的控制要求;若没有相应标准要求,满足城乡规划的要求即为达标。

为了规范化其计算分析报告的完整性和规范性,本标准附录第A.0.1条统一规定了其计算分析报告应包括的详细信息,以便检查计算分析结果的准确性,也有利于绿色建筑的评价标识。

4.1.3 幕墙光污染主要是通过窗的不舒适眩光等参数进行计算和评价。国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015附录A中给出了常见玻璃幕墙的性能参数,附录B给出了玻璃幕墙光反射分析用典型日;国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录B给出了详细的计算方法,本标准直接引用其计算和评价方法。为了规范化其计算分析报告的完整性和规范性,统一规定了其计算分析报告应包括的详细信息,以便检查计算分析结果的准确性,也有利于绿色建筑的评价标识。专项计算报告参照本标准第A.0.2条。

4 室外物理环境

4.1 一般规定

4.1.1 本条文涉及国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中下列条文:

1 第4.1.4条 建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。

2 第4.2.4条 建筑及照明设计避免产生光污染,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1)玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2,得2分;

2)室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定,得2分。

3 第4.2.5条 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定,评价分值为4分。

4 第4.2.6条 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风,评价总分值为6分,并按下列规则分别评分并累计:

1)在冬季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:建筑物周围人行区风速小于5m/s,且室外风速放大系数小于2,得2分;除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa,得1分;

2)过渡季、夏季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得2分;50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得1分。

5 第4.2.7条 采取措施降低热岛强度,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1)红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积达到10%,得1分;达到20%,得2分;

2)超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4,得2分。

4.1.2 国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014中规定了建筑和场地的日照计算要求,包括数据资料整理、建立几何模型、确定计算参数、确定计算方法、计算操作、书写计算报告、校审计算报告、数据归档管理。国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016年版)中第5.0.2.1规定了住宅的日照标准,同时明确:“老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。”

行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016中规定:托儿所、幼儿园的幼儿生活用房应布置在当地最好朝向,冬至日底层满窗日照不应小于3h。夏热冬冷、夏热冬暖地区的幼儿生活用房不宜朝向西向;当不可避免时,应采取遮阳措施。国家标准《中小学校设计规范》GB 50099-2011中对建筑物间距的规定是:南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h。因此,建筑的布局与设计应充分考虑上述技术要求,最大限度地为建筑提供良好的日照条件,满足相应标准对日照的控制要求;若没有相应标准要求,满足城乡规划的要求即为达标。

为了规范化其计算分析报告的完整性和规范性,本标准附录第A.0.1条统一规定了其计算分析报告应包括的详细信息,以便检查计算分析结果的准确性,也有利于绿色建筑的评价标识。

4.1.3 幕墙光污染主要是通过窗的不舒适眩光等参数进行计算和评价。国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015附录A中给出了常见玻璃幕墙的性能参数,附录B给出了玻璃幕墙光反射分析用典型日;国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录B给出了详细的计算方法,本标准直接引用其计算和评价方法。为了规范化其计算分析报告的完整性和规范性,统一规定了其计算分析报告应包括的详细信息,以便检查计算分析结果的准确性,也有利于绿色建筑的评价标识。专项计算报告参照本标准第A.0.2条。

4.2 室外风环境

4.2.1 本条文明确了室外风环境气象参数选取的原则,对于过渡季参数可按夏季参数选取。

确定合理的计算域范围。计算域过小,不能真实反映建筑物后尾流流场情况;计算域过大,造成网格过多,计算时间加长。阻塞率为计算区域内建筑(群)在与主流方向正交的计算断面上的投影面积与该断面总面积之比。

H为对象建筑或建筑群特征高度。在实际较大尺度的风环境CFD模拟中,建筑数量往往较多、形状和分布不规则、表面凸凹不平,若在建模时完全再现实际状况,则工作量太大及容易造成计算不稳定。对于实际工程问题来说,没有必要去试图掌握计算域和建模对象的每一个细节,可以对计算物体进行大胆的简化处理,包括对相邻建筑物进行适当合并或削减、对凸凹的建筑表面进行适当的光滑处理等。

对于H>100m的对象超高层建筑(群),在综合考虑计算量、计算域外建筑布局复杂程度等前提下,计算域范围的设定可适当缩小,但此时边界条件设定需满足本条第5款的要求。

乔木等植栽对气流的阻碍和衰减作用,可通过多孔介质条件进行设定。树木的孔隙率会因为树木的植栽疏密度、植被的类型、枝叶特性及排列组合方式等产生各种变化。研究表明,在冬季树木因树叶脱落具有较大的孔隙率,此时约为0.74;在春秋季节树木树叶的覆盖率适中,孔隙率约为0.65;在夏季树木枝叶繁盛,此时孔隙率最小约为0.55。

综合不同高度人行区所在位置,将考察平面确定为距地面1.5m高度处。屋顶花园、空中连廊、平台、露台等其他人行区的1.5m高度也应作为考察平面。

对建筑布局相对规整、计算精度要求不是很高的模拟来说,标准k-ε二方程模型是首选的湍流计算模型;当对风压系数重点关注或计算精度要求较高时,可采用RNG k-ε模型或Realizablek-ε模型等修正模型。从必要的计算精度和工程实用性考虑,不推荐采用零方程模型或DSM、LES等对使用者理论和操作要求较高的模型。

无滑移(non-slip)边界条件适用于壁面附近网格划分非常细密的湍流计算模型,如低Re数是k-ε模型或LES模型等。此时距壁面第一层网格的无量纲距离y+值应在1.0左右甚至更低(使用者可根据商业软件输出y+值进行确认),在实际的较大尺度模拟中往往造成网格数太多,增加计算量。对于标准k-ε模型来说,采用包括幂乘律法和对数律法等的壁函数法,壁面附近的网格不用像无滑移边界条件设定得那么细,距壁面第一层网格的无量纲距离y+在30~500之间即可,极大节省了计算资源。另外,对于粗糙表面,可采用引入粗糙长度或粗糙高度的修正对数律法进行设定。

风速梯度分布按幂函数分布,即:

式中:U——距地面z高度处的风速(m/s);

U0——基准高度z0处的风速,即气象观测点高度处风速(m/s);基准高度z0一般取10m;

α——风速梯度分布幂指数,与计算对象区域内下垫面粗糙程度相关。

自然流出边界条件强制认为流出边界处所有物理变量梯度为零,即所谓充分发展的出流现象。此时需要保证下游边界的位置能够满足本条中关于计算域的要求。

对称面处理方法强制认为边界面法线方向速度值为零,而其他方向的速度梯度为零。这就可能和流入边界条件产生差异(实际计算域顶部速度垂直方向梯度不一定为零)。因此采用该类型边界条件时要注意计算域范围需要比较广,顶部应高于边界层之外,否则可能会带来误差。

4.2.2 人行区高度(1.5m)以下是重点观察区域,地面与人行区高度之间的网格应细化,不应少于3个。风环境模拟的网格应以计算结果能充分反映模拟对象的物理特性为原则。宜采用多尺度网格,使对象建筑较远处网格疏松,目标建筑近处网格加密。

网格独立性验证是指检查网格已经足够细密,即使再进一步增加网格数也不会对计算结果产生较大影响的方法,可按总网格数大致1:3.4(三维CFD模拟时,每一维度网格数增加到1.5倍,总网格数=3.375)的比例逐次增加,直至计算结果不发生显著变化。

4.2.3 本条文要求选取各典型季节的风环境状况进行计算,在实际操作中,过渡季参数可按夏季参数选取,以减少计算工作量。每种工况下均应统计计算域内风速、来流风速比值及其达标情况。

在实际工程中,常用风速比Ri作为评价风环境舒适性的指标。风速比表示了建筑物对室外空气流动造成的影响而引起风速变化程度的大小。风速比Ri的定义为:

式中:Vi——流场中i点行人高度(1.5m)处的平均风速(m/s);

V0——行人高度处未受建筑物干扰时的平均风速(m/s),取初始风速。

4.2.4 为了规范室外风环境计算分析报告,规定了应包括的详细信息,以便检查计算分析结果的准确性,也有利于绿色建筑的评价。

4.3 热岛强度

4.3.1 热岛强度的评价方法有现场测试和计算机模拟方法。计算机模拟方法有分布参数模型和集总参数模型。分布参数模型方法一般需要和CFD方法结合,随着计算机计算能力的增加和科研的推进,近5年得到较多应用。CTTC模型及其改进模型是应用比较方便的集总参数模型。在集总参数模型中,可以通过调整场地平均绿化覆盖率等参数来研究绿化对热岛强度的作用,可分析建筑几何位置、建筑材料对近地层热岛强度的影响。不足之处是忽略了气流组织对环境热岛强度的影响,网格尺寸一般较大,计算比较简单,结果相对粗糙,难以刻画并评价复杂组合方式及绿化方式对热岛强度的影响的差别。

本条文在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第4.2.7条基础上,进一步明确了热岛强度的计算指标和工况。

热岛强度计算时,应采用现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346或中国气象局气象信息中心与清华大学建筑学院共发布的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。《中国建筑热环境分析专用气象数据集》以中国气象局气象信息中心气象资料室收集的全国270个地面气象台站1971年~2003年的实测气象数据为基础,通过分析、整理、补充源数据以及合理的插值计算,获得了全国270个台站的建筑热环境分析专用气象数据集。当项目所在地有实测值时,也可作为太阳辐射模拟的依据。

本条规定也是为了规范热岛强度模拟计算的比较基准,同时避免常见的一种错误计算方法,即:热岛强度计算域和风环境计算域尺度近似,然后将对象区域的平均温度和入口边界的温度之差定义为热岛强度。然而这种情况下的热岛强度,存在一种问题,即计算区域越大,热岛强度越大,因为发热的下垫面越大。从而导致热岛强度不取决于下垫面材料和设计优化,而取决于计算域的大小,这与常理不符。

4.3.2 建筑室外热岛模拟应在满足本标准第4.2节室外风环境计算的要求的基础上,通过求解建筑室外各种热过程进而实现建筑室外热岛强度计算。

建筑室外热岛模拟中,建筑表面及下垫面太阳辐射模拟是重要环节,也是室外热岛强度的重要影响因素。实际应用中需采用适当的模拟软件,若所采用软件中对多次反射部分的辐射计算或散射计算等因素未予考虑,则需对模拟结果进行修正,以满足模拟计算精度要求。

第3款所述参数设定是准确计算太阳辐射和建筑表面积下垫面传热过程的关键。不同的材料的吸收率、反射率、渗透率、蒸发率差异较大,选取合理的参数,是模拟计算结果准确的前提。常见下垫面及建筑表面吸收率可参考表1。

表1 下垫面及建筑表面吸收率

植物的蒸腾作用和水的吸热(喷泉的蒸发吸热)对于热环境影响显著。对于植物,可根据多孔介质理论模拟植物对风环境的影响作用、植物热平衡计算及辐射计算结果和植物蒸发速率等数据,计算植物对热环境的影响作用,从而完整体现植物对建筑室外微环境的影响。对于水体,分静止水面和喷泉,应进行不同设定。工程应用中可对以上设定进行适当简化。热岛强度分析报告,应符合本标准第A.0.3条的要求。

4.3.3 考虑到大多数城市居住区建筑排列特征具有相似性,为了有利于推进工程进度和方便评审,城市居住区的热岛强度计算可按行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中的第5.0.2条的要求简化进行。对于行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中的第5.0.2条的要求无法涵盖的情况,宜按本标准第4.3.1条和第4.3.2条的规定,基于计算流体力学的分布参数法进行计算和判定。

4.4 环境噪声

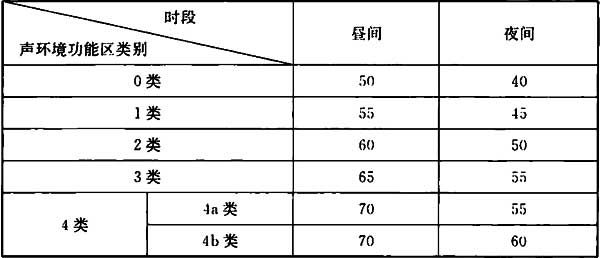

4.4.1 室外场地噪声模拟计算时均应依据该地块区域噪声限值的要求,对于噪声限值可参考国家标准《声环境质量标准》GB 3096-2008第5.1节规定的各类声环境功能区规定的环境噪声等效声级限值,环境噪声限值见表2。

表2 环境噪声限值 [dB(A)]

注:各类声环境功能区分类见国家标准《声外境质量标准》GB 3096-2008中第4章的详细规定。

在室外场地噪声模拟计算时,应确定合理的计算域范围。计算域过小,不能真实反映建筑物外声场物理传播特性情况;计算域过大,造成声接收面网格过多,计算时间加长。

合理设置计算域的范围。范围应包括目标对象建筑物;以及对目标建筑物有第一次反射声影响的建筑物;当噪声源距离对象建筑物(群)较远时,计算域应延伸到噪声源处,可合理划分接收面网格,优化计算。

4.4.2 室外声环境模拟建模过程中,应结合整个模拟区域,标注出建筑红线,体现出道路宽度和车道,对高架道路,应按实际道路的高度建立高架桥模型。对有声屏障,则需要在模型中体现出声屏障的造型和高度。如果该区域有地形高差,需要对地面按实际高差来划分建模。建筑模型简化时,模型物理量不应受到显著影响,且应符合相关模拟软件的性能要求。建筑物不能放置在无地面的模型中进行模拟计算,地面会对噪声产生反射,缺少地面反射客观条件下的模拟则不准确。

室外的声场模拟要能准确地模拟分析出噪声的分布和传播规律,确定物理模型和边界条件时,目标建筑(群)和对目标建筑(群)有反射声影响的建筑应按建筑布局和形状准确建模,反映出建筑物体的真实造型,同时应符合相关模拟软件的性能要求。而在目标建筑(群)精确计算区域以外建筑数量往往较多,形状和分布不规则,表面凸凹不平,若在建模时完全再现实际状况,则工作量太大且计算耗时增加,可结合实际需求做简化建模。例如对建筑物进行简化处理,包括对相邻建筑物进行适当合并或削减,对凸凹的建筑表面进行适当的光滑处理等。

室外声环境模拟中,区域内客观存在的地形对声波有遮挡、反射以及绕射传播作用时,模拟计算时需要对地面按实际高差来划分建模,真实地体现地形的高低和起伏。声波在室外传播时遇到平地和有起伏的地面时,声能传播方向和衰减区别很大,室外声环境模拟应加入真实的地形进行模拟计算分析;若声波碰到遮挡物时,应对遮挡物设置绕射边界,客观的计算声波在绕过遮挡物时在区域内的传播。室外声环境模拟应采用符合以上声学计算要求的声学模拟软件。

4.4.3 室外声环境模拟的声接收面网格应以计算结果能充分反映模拟对象的物理特性为原则,结合建筑物尺寸进行划分网格。接收面仅计算室外环境噪声,故水平面的声接收面网格需要避开建筑物体。对于水平声接收面的设定,可结合区域范围来设定3m~10m的正方形网格,便于统计分析区域内噪声分布和影响比例。对有起伏的地形宜采取优化接收面网格,网格面可随着地形过渡变化。建筑立面的声接收面网格可结合建筑楼层的高度划分3m~6m层高的网格,便于统计分析建筑楼层噪声影响比例。接收面网格的划分同时应符合相关模拟软件的性能要求。

4.4.4 室外噪声计算时对噪声源参数的设定,首先可根据环评报告监测实测分析数据结果,若无噪声环评报告时,可按国家标准《声环境质量标准》GB 3096-2008及其附录A不同类型交通干线的定义设定噪声源。因不同等级道路的交通流量、通过车型不同,所受到的环境噪声影响也不同,应采用较为准确的实测道路交通噪声数据。因此室外声环境模拟中结合噪声源类型输入准确的参数,交通噪声是非稳态噪声线声源,可采用昼间、夜间整个工作时段的等效声级Ld和Ln,或采用昼夜不低于平均运行密度20min的道路等效声级Leq,设备噪声的稳态声源可采用1min的等效声级Leq。

在模拟计算过程中,应对目标建筑物(群)有明显影响作用的声屏障赋予隔声和吸声参数。设置在道路一侧的声屏障,随着材料科技的发展出现了轻质金属类型材质、透明聚碳酸酯类型、条形水泥板材质以及有预制厚重水泥板类型材质的声屏障,组成声屏障的材质不同其隔声量也不同。模拟中应对模型中的声屏障设定隔声量和吸声系数参数,通过模拟来预测声屏障对目标区域和建筑物的降噪作用。

除交通、设备噪声外,室外声环境中还有该区域的背景噪声,应在模拟中通过软件设定背景噪声参数。设定参数后背景噪声与目标噪声源声级叠加计算,最后体现出敏感点区域的真实噪声。

5 建筑节能与碳排放

5.1 一般规定

5.1.1 建筑节能与碳排放是民用建筑绿色性能计算中最核心的部分。本条规定基本集中了国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014“节能与能源利用”一章中有关热工、暖通、照明和能量综合利用等专业的评分项条文。建筑节能性能计算包括围护结构节能、暖通空调系统节能、照明系统节能及可再生能源计算四方面内容。建筑围护结构节能贡献率、暖通空调系统能耗降低幅度、照明系统节能率等对建筑供暖空调能耗、照明能耗都有很大的影响。相关建筑节能设计标准都对这些性能参数提出了明确的要求,有些地方标准的要求比国家标准更高,而且这些要求都是以强制性条文的形式出现。因此,将本条列为绿色建筑须满足的控制项。按国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的条文设置,优选项第11.2.11条将碳排放计算也作为绿色性能的重要内容之一。

5.1.2 建筑节能计算采用统一的气象参数,消除由于气象参数取值不同带来的计算结果差异。本条为统一不同地区的气象参数缺失问题,应使用行业普遍认可的统一的气象数据集。

当建筑节能设计采用相对法计算节能率时,宜符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定。当所计算建筑不在行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346-2014所给出的城市列表中时,可采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中的数据作为补充。当两个数据集不足以满足本地气象参数时,应就近选择附近地点气象参数,或当地相关标准推荐数据。当两个数据集中有重复站点时,优先采用国家现行标准。

5.1.3 为保证计算精度,本条文对建筑节能计算软件提出了基本的要求。

5.1.4 设立本条文的原因是建筑人行为影响建筑能耗,对于相同的建筑系统形式,在不同的建筑人行为情况下,建筑能耗差异可达10倍。需要考虑建筑人行为的建筑能耗计算内容主要有:建筑空调能耗、夏热冬冷地区采暖能耗、建筑照明能耗、生活热水能耗等。建筑能耗计算考虑建筑人行为的影响,需要调研并使用实际建筑中的人员位移、采暖空调、开窗、照明等时间作息进行能耗计算。

5.1.5 建筑用能在建筑中常常以不同形式出现,比如空调耗能一般是电力,市政采暖耗能一般为95℃/70℃的热水,电梯、照明、动力等耗电一般为电力,自建锅炉房一般为天然气或煤。如何将这些不同种类的能源在同一平台基础上进行折算,需要一把统一的标尺。本标准规定不同能源种类之间的转换系数采用行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358-2012中规定的发电煤耗法进行换算。

5 建筑节能与碳排放

5.1 一般规定

5.1.1 建筑节能与碳排放是民用建筑绿色性能计算中最核心的部分。本条规定基本集中了国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014“节能与能源利用”一章中有关热工、暖通、照明和能量综合利用等专业的评分项条文。建筑节能性能计算包括围护结构节能、暖通空调系统节能、照明系统节能及可再生能源计算四方面内容。建筑围护结构节能贡献率、暖通空调系统能耗降低幅度、照明系统节能率等对建筑供暖空调能耗、照明能耗都有很大的影响。相关建筑节能设计标准都对这些性能参数提出了明确的要求,有些地方标准的要求比国家标准更高,而且这些要求都是以强制性条文的形式出现。因此,将本条列为绿色建筑须满足的控制项。按国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的条文设置,优选项第11.2.11条将碳排放计算也作为绿色性能的重要内容之一。

5.1.2 建筑节能计算采用统一的气象参数,消除由于气象参数取值不同带来的计算结果差异。本条为统一不同地区的气象参数缺失问题,应使用行业普遍认可的统一的气象数据集。

当建筑节能设计采用相对法计算节能率时,宜符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定。当所计算建筑不在行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346-2014所给出的城市列表中时,可采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中的数据作为补充。当两个数据集不足以满足本地气象参数时,应就近选择附近地点气象参数,或当地相关标准推荐数据。当两个数据集中有重复站点时,优先采用国家现行标准。

5.1.3 为保证计算精度,本条文对建筑节能计算软件提出了基本的要求。

5.1.4 设立本条文的原因是建筑人行为影响建筑能耗,对于相同的建筑系统形式,在不同的建筑人行为情况下,建筑能耗差异可达10倍。需要考虑建筑人行为的建筑能耗计算内容主要有:建筑空调能耗、夏热冬冷地区采暖能耗、建筑照明能耗、生活热水能耗等。建筑能耗计算考虑建筑人行为的影响,需要调研并使用实际建筑中的人员位移、采暖空调、开窗、照明等时间作息进行能耗计算。

5.1.5 建筑用能在建筑中常常以不同形式出现,比如空调耗能一般是电力,市政采暖耗能一般为95℃/70℃的热水,电梯、照明、动力等耗电一般为电力,自建锅炉房一般为天然气或煤。如何将这些不同种类的能源在同一平台基础上进行折算,需要一把统一的标尺。本标准规定不同能源种类之间的转换系数采用行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358-2012中规定的发电煤耗法进行换算。

5.2 建筑围护结构

5.2.1 针对国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014标准中第5.2.3条对围护结构热工性能节能率计算方法进行统一。

全年供暖负荷是指建筑围护结构传热、太阳辐射和围护结构渗风形成的热负荷,包括围护结构传热耗热量、太阳辐射得热量和渗风得热量,不包括通过机械设备主动通风的新风热负荷;全年供冷负荷是指建筑围护结构传热、太阳辐射得热、围护结构渗风得热以及室内人员、设备、照明产热与产湿形成的冷负荷,包括围护结构传热得热冷负荷、太阳辐射得热冷负荷、围护结构渗风冷负荷、室内人员、设备、照明产热与产湿形成的冷负荷。另外,供暖空调系统负荷中还包括新风负荷。

目前,节能计算中共涉及三项指标,即围护结构传热负荷、供暖空调系统负荷、暖通空调系统能耗。国家现行的几本节能设计标准中,围护结构权衡判断计算一直采用暖通空调系统能耗。本标准在围护结构节能率和暖通空调系统节能率计算中也沿袭采用暖通空调系统能耗,而非围护结构传热负荷。

5.2.2 建模时对计算域进行合理简化,可以在保证计算精度的前提下,提高建模效率,缩短计算时间。计算域模型的简化可参照下列规定:

1 常规模型的简化:在保证模型的形状、大小、朝向以及内部的空间划分和使用功能、窗墙面积比、屋面开窗面积与设计文件一致的前提下,建筑房间进深大于6m时宜划分内外区。

2 建筑特殊部位的简化:建筑立面的凸(凹)处面宽与高度(深度)比大于5时,可视为齐平;建筑立面上宽度小于0.5m或突出长度小于0.2m的构件可忽略;高度大于1m的女儿墙上附属构件可忽略:圆弧形立面或屋面可按内接多边形处理。

3 建筑特殊区域的简化:层高大于8m的高大空间应合理区分竖向温度分区;当建筑地下空间有供暖空调负荷需求时,应将地下空间与地上建筑分开计算负荷能耗;单体建筑存在居住与商用两种及以上功能时,应按不同使用功能、内部负荷和暖通空调系统划分分开建模。

4 建筑供暖空调空间和非供暖空调空间的简化:非供暖空调空间宜合理合并;对使用功能、外围护结构朝向、室内温度相同、相同温度控制面积总和不超过300m2的相邻房间宜合并;当3层以上建筑除首层和顶层的楼层存在平面布置相同、无竖向温度差异的标准楼层时,可采用标准层简化。

5 建筑物的遮挡:应考虑建筑物的自遮挡。

5.2.3 建筑围护结构节能率计算时,设计建筑和参照建筑围护结构热工性能、供暖和空调系统及运行时刻表的参数设置是最主要的模型计算边界条件。具体设置如下:

1 透光围护结构的设置。设计建筑的单一立面窗墙面积比应与设计文件一致。当设计建筑单一立面窗墙面积比ML>0.75时,参照建筑取ML=0.75;设计建筑屋面透光部位与屋面总面积之比MW>0.20时,参照建筑取MW=0.20;当设计建筑的ML≤0.75,MW≤0.20时,参照建筑ML和MW取值与设计建筑一致;当参照建筑与设计建筑均未规定太阳得热系数SHGC时,SHGC取0.83(或透光围护结构遮阳系数SC取0.75)。

2 非透光围护结构构造的设置。设计建筑应根据设计文件设定外墙、屋面、地面、架空外挑楼板、分户墙和楼梯间隔墙的主体结构层、保温层、找坡层材料的厚度和热工参数;参照建筑的外墙、屋面和地面的主体结构层构造应与设计建筑一致,参照建筑外墙、屋面和地面的保温材料应与设计建筑一致,并考虑建筑围护结构的蓄热性能。

3 不同结构体系构造的设置。设计建筑和参照建筑应取相同的结构体系。除自保温体系之外,设计建筑结构体系构造存在两种或两种以上构造时,设计建筑和参照建筑的主体结构层构造热工参数可按热工参数较差的结构层构造选取;自保温体系按主体结构层构造选取。

4 围护结构构造中冷桥设置。设计建筑和参照建筑围护结构构造中冷桥的线传热系数应取值相同。

5 供暖空调区域。除设计文件明确为非采暖空调区的建筑功能区,设计建筑和参照建筑的房间均应按设置供暖和空调计算。

6 负荷计算运行时刻表设置。设计建筑和参照建筑的全年供暖空调系统逐时负荷计算参数应按附录C选取。5.2.4、5.2.5 计算居住建筑和公共建筑围护结构节能率时.其对应的设计建筑和参照建筑供暖和供冷全年综合能耗量均应按本标准式(5.2.4-1)、式(5.2.4-2)、式(5.2.4-3)计算。

对于居住建筑,严寒地区和寒冷地区设计建筑和参照建筑冬季供暖应采用散热器+集中供热系统,夏季供冷采用房间空调器;夏热冬冷地区和夏热冬暖地区设计建筑和参照建筑的供暖和供冷应采用房间空调器。

对于公共建筑,设计建筑和参照建筑的供暖和供冷应采用两管制风机盘管加新风系统,冷热源应采用电驱动水冷式冷水机组,燃煤锅炉(严寒地区和寒冷地区)或燃气锅炉(夏热冬冷地区和温和地区)。

居住建筑和公共建筑的供暖供冷系统综合效率折算权重计算过程见表3。

表3 居住建筑和公共建筑的供暖供冷系统折算权重计算及取值

另外,目前计算围护结构节能率时,可认为严寒、寒冷地区居住建筑的全年供冷能耗量为零。

5.3 供暖和空调系统、通风系统及照明系统

5.3.1 本条文介绍了建筑供暖和空调系统能耗、建筑通风系统能耗、照明系统能耗分别包括的计算内容。

5.3.2 在计算供暖和空调系统能耗时,由于建筑系统的复杂性,参照系统的设立往往会有不确定性,不同的模拟人员可能会出现不同的参照系统。因此要求节能软件能够有一定的自行选型功能,主要包括冷热源、风机和水泵。同时,基于部分负荷的运行,要求这些主要设备具有部分负荷运行效率曲线。为了避免供冷电量与供热热量的直接相加,要求建筑全年累计耗冷量和累计耗热量折算为一次能耗量和耗电量。

5.3.3 计算参照系统和设计系统的建筑围护结构性能参数应按设计建筑围护结构设置,保证二者一致。

5.3.4 本条规定对应国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中第5.2.6条,主要计算暖通空调系统的节能率。采用建筑供暖和空调系统节能率为评价指标,被评建筑的参照系统与实际空调系统所对应的围护结构要求与本标准第5.2.3条优化后实际情况一致。暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式,提高设备与系统效率,优化系统控制策略等。

对于不同的供暖、通风和空调系统形式,应根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定参照系统的冷热源能效、输配系统和末端方式,计算并统计不同负荷率下的负荷情况,根据暖通空调系统能耗的降低幅度判断得分。

由于冷热源的种类较多,如果完全按实际设计选择的设备进行能耗计算是很复杂的,本条考虑了设计能耗计算供暖及空调系统设备的选择,如下:

1 冷热源考虑了下列形式:

1)冷源部分:

(1)离心式水冷机组;

(2)螺杆式水冷机组;

(3)溴化锂吸收式(蒸汽型、热水型、直燃型)冷(温)水组;

(5)多联式空调(风冷热泵)机组。

2)热源部分:

(1)市政供热管网;

(2)集中供热燃气(燃煤)锅炉;

(3)自备燃气锅炉;

(4)溴化锂吸收式(蒸汽型、热水型、直燃型)机组;

(5)多联式空调(风冷热泵)机组;

(6)单元式(风管型、屋顶型)空气调节机组;

(7)地源(水源)热泵机组。

2 输送设备部分包括冷(热)水输送水泵,当热源为市政热力时,设计系统的全年供暖能耗(EH)按下式计算:

式中:EH——建筑物全年供暖耗电量(kWh);

QH一一建筑物全年累计耗热量(kWh),通过模拟计算确定;

q1——标准煤热值(kWh/kgce),取8.14 kWh/kgce;

q2——发电煤耗(kgce/kWh),取0.319 kgce/kWh;

EHR1——供热循环水泵的耗电输热比。

对于居住建筑和公共建筑表中未提到的参数,如室内设计参数、供冷和供暖的运行时间、冷机和水泵运行台数和控制策略等,设计系统与参照系统应保持一致。

5.3.5 设计系统采用除本标准第5.3.4条所列之外的其他特殊设计方案时,例如蓄能、热回收等技术措施,应按实际设计方案计算其能耗。参照系统按本标准第5.3.4条的规定进行相应设置计算。

5.3.6 针对计算供暖空调系统能耗时的冷热源及水泵参数设置进行了规定。第1款针对不同冷源类型规定了能耗计算的方法,特别的,针对直燃机做了规定。第2、3款针对规定输配系统的能耗计算方法,以及参照系统输配系统的水泵选取原则。

按国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的规定,在大中型公共建筑或者对于全年供冷负荷需求变化幅度较大的建筑中,冷水(热泵)机组的台数和容量的选择,应根据冷(热)负荷大小及变化规律而定,单台机组制冷量的大小应合理搭配。实际工程中,集中空调系统的冷水(热泵)机组台数一般不少于两台,仅小型工程可设一台。

本标准设计系统和参照系统计算时,冷热源冷水机组(热泵)的运行台数均按设计工况的设计值设置。单机制冷量(制热量)应能适应建筑空调负荷全年变化,满足季节及部分负荷要求。

对于居住建筑和公共建筑中冷热源和循环水泵运行台数和运行控制策略,设计系统与参照系统应保持一致。

5.3.7 本条针对计算供暖空调系统能耗时的风系统设置进行了规定。第1~3款针对不同系统的新风取值进行规定。第4款针对新风或空调系统或风机盘管送风耗功率和空调送风系统的能耗计算方法进行了规定。

5.3.8 本条针对车库通风、厨房通风、设备间通风的功率和通风系统耗电量计算方法进行了规定。

5.3.9 本条针对照明系统耗电量计算方法进行了规定。式中照明功率密度计算值,可用于国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中第5.1.4条中建筑照明功率密度计算分析报告。照明系统耗电量的计算值可用于本标准第5.5节中计算建筑运行阶段的碳排放强度和计算照明系统节能率。

5.3.10 建筑供暖和空调系统、通风系统、照明系统的能源消耗量应按现行行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358中规定的发电煤耗法,统一折算成一次能耗量。

5.3.11 本条针对设计系统和参照系统供暖和供冷全年能耗量计算方法进行了规定。暖通空调设计系统和参照系统的全年供暖和供冷综合能耗量中不包括通风能耗。

5.3.12 本条针对暖通空调系统节能率计算方法进行了规定。

5.3.13 本条针对照明系统节能率计算方法进行了规定。

5.4 可再生能源

5.4.1 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014对可再生能源的三种形式进行了规定,可再生能源提供的生活用热水,可再生能源提供的空调用冷量和热量,可再生能源提供的电量。这三种形式分别对应的是太阳能光热系统、地源热泵系统(包括地埋管式以及水源式)、太阳能光伏发电系统等。

本节从应用最广及技术成熟角度出发,对太阳能光热、太阳能光电、地源热泵系统、生物质能系统以及地道风系统这几种技术的计算方法进行了规定。

5.4.2 太阳能热水系统通常由太阳能集热器、储热水箱、水泵、连接管道、控制系统和辅助能源加热设备组成。有多种分类方式,但无论按何种方式分类,其能量输入主要为集热系统得热量和辅助能源加热量,能量输出主要为末端用户用热量和系统热损失量,即满足“两进两出”能量平衡关系。计算时通过模拟获得集热系统得热量、系统热损失量和用户用热量,求解辅助热源能源加热量。其中计算用户用热量时,采用的人均用水量参数按30L/(人·d)计算。

根据能量平衡关系式,在对太阳能热水系统进行热性能整体评价时,至少应选择两项指标。系统评价指标应从工程意义以及考察的重要性出发,一般选择太阳能贡献率和太阳能热水系统热损比。

1 太阳能贡献率。太阳能贡献率就是现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378标准中提及的“由可再生能源提供的生活用热水比例”中太阳能提供的生活热水比例。计算时太阳能得热量应扣除系统热损失量,系统热损失量包括供热侧和集热侧的热水管路热损失量和储热水箱热损失量。将采集的太阳能尽可能有效地利用,是衡量系统性能的一项重要指标。

2 太阳能热水系统热损比。在系统运行过程中,在热水管路和或者储热水箱存在热量损失,减少这部分热量损失,可促进系统对热量的有效利用。较小的系统热损比,能够反映系统具有较好的热性能。

5.4.3 本条文给出了光伏发电量的计算方法。

5.4.4 光伏、光热涉及的绿色建筑评价条文为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中第5.2.16条,该条主要是根据可再生能源使用比例确定评分值。由于运行阶段可根据实测数据计算得到,故本标准仅给出设计阶段的计算准则与方法。

5.4.5 应通过工程场地状况调查和对浅层地能资源的勘察,确定地埋管换热系统实施的可行性与经济性,并应利用热响应试验结果进行地埋管换热器的设计。

5.4.6 土壤源地源热泵要考虑全年冷热量基本平衡,衡量的主要依据就是进行全年的能耗模拟,在进行全年能耗模拟时如果按暖通空调典型日设计状态设置内扰,会造成较大的偏差,应尽量采取与实际运行状态接近的内扰状态,可按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189相关规定设置。土壤源地源热泵在模拟时宜按多年运行累计判定多年运行后累计效应,以保证热泵长久高效运行。同时,由于地下径流对于土壤换热具有较大的影响,因此在进行系统模拟计算时,应结合地质条件或实测结果,充分考虑地下径流对于土壤换热能力的影响。

5.4.7 水源流量应满足系统最大吸热量或释热量要求,应根据水体温度、水容量等条件分别验算水体所能承担的最大吸热量与释热量,当不能满足系统需求时,应采用辅助冷却或加热系统与换热系统合用的复合系统;水温应满足机组运行要求;进入水源热泵机组的源水水质应保持澄清、水质稳定、不腐蚀、不滋生微生物或生物、不宜结垢等。地表水水深和水温是影响运行效果的主要因素,水温取值应考虑水温的逐日变化以及持续排热、排冷后水温的累计效应。

5.4.8 生物质成型燃料是指以生物质为主要原料,经过机械加工致密成型生产的具有规则形状的固体燃料产品。常见的原料有麦秆、玉米秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、花生壳、稻壳、稻草、木屑等。《生物质固体成型燃料技术条件》NY/T 1878-2010、《生物质成型燃料》DB11/T 541-2008、《生物质成型燃料》DB13/T 1175-2010、《工业锅炉用生物质成型燃料》DB44/T 1052-2012等均对生物质成型燃料的相关性能参数及检测检验方法进行了规定。计算时生物质成型燃料的低位发热量取值需满足相关标准的规定,并且提供取值依据的相关证明文件。

5.5 碳排放计算

5.5.1 根据国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中第11.2.11条的相关规定,建筑碳排放计算分析主要包括建筑固有的碳排放量和标准运行工况下的资源消耗碳排放量两个部分。其中,建筑固有碳排放量即建筑建材生产及运输阶段碳排放量,这两个阶段的碳排放量是建筑全寿命期碳排放的主要组成部分,而其他阶段如建造和拆除阶段的碳排放量所占比例较小。因此在进行建筑碳排放计算分析时主要考虑建材生产、运输阶段和建筑运行阶段的碳排放量。

5.5.2 二氧化碳当量即根据不同温室气体对辐射强度的作用对其进行比较所采用的衡量值。联合国气候变化框架公约目前利用全球变暖潜能值(GWPs)作为计算二氧化碳等值的因素,单位为CO2eq。《京都议定书》中规定控制的6种温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。

计算单位建筑面积二氧化碳排放量,利于直观比较不同规模、不同功能和类型的建筑的二氧化碳排放量差异。

5.5.3 建材生产及运输阶段碳排放计算主要考虑建筑主体结构材料和围护结构材料,对于其他装饰材料、家具、设备等可以不予考虑。所选建材总重量不应低于建筑主体结构材料和围护结构材料总重量的95%;在满足上述要求的前提下,重量占比小于0.1%的建材可不予考虑。建筑主要建材的消耗量应通过查询相关设计图纸、材料决算清单、工程采购清单等技术资料确定。

5.5.4 建材的平均运输距离为建材从生产场地运输到施工现场的距离,该阶段的碳排放主要为各类交通运输工具在运输过程中所消耗能源的生产和使用过程的碳排放,根据各类交通运输方式单位重量运输距离碳排放因子进行计算。

5.5.5 建筑运行阶段应考虑供暖空调通风、照明、电梯、炊事和生活热水等系统的碳排放,设计阶段可通过能耗模拟对建筑运行阶段的各项能耗进行预测,能耗模拟的相关要求应符合本标准第5章的相关规定。运行阶段应该根据全年各类能源消耗总量进行统计和计算。建筑寿命应与设计文件一致,当设计文件未提供时,宜按50年计算。

5.5.6 建材生产及运输阶段碳排放计算的生命周期边界可选取“从摇篮到大门”,即从建筑原材料开采和加工开始,包括建材生产全过程,到建筑材料出厂、运输至建筑施工现场为止。碳排放计算时需要明确建材碳排放因子的数据来源,可选用由厂家提供的经过第三方审核的碳排放数据,或者经过相关验证的第三方碳排放数据库。

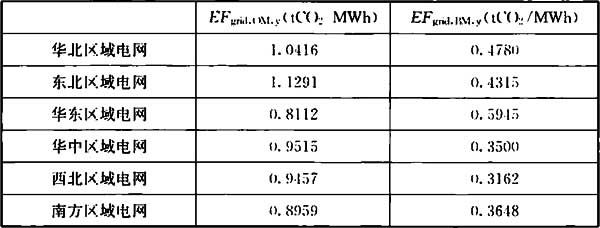

电力的碳排放因子应区分不同的区域电网。为了更准确、更方便地开发符合CDM规则和中国清洁发展机制重点领域的CDM项目,以及中国温室气体自愿减排项目(CCER项目),国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了2015年中国区域电网基准线排放因子(见表4),并逐年在进行数据更新。在进行评价计算时,应以可以获取的最新数据为准。

表4 2015年中国区域电网基准线排放因子

注:1 表中OM为2011年~2013年电量边际排放因子的加权平均值;BM为截至2013年的容量边际排放因子;

2 本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出;

3 本表取自国家发展改革委2015年公布的数据。

6 室内环境质量

6.1 一般规定

6.1.1 本条涉及的国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014相关标准条文包括:

1 第8.1.1条 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

2 第8.1.2条 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

3 第8.1.3条 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

4 第8.1.4条 采用集中供暖空调系统的建筑,房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

5 第8.2.1条 主要功能房间室内噪声级,评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得6分。

6 第8.2.2条 主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值为9分,并按下列规则分别评分并累计:

1)构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分;

2)楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得4分。

7 第8.2.4条 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计,满足相应功能要求,评价分值为3分。

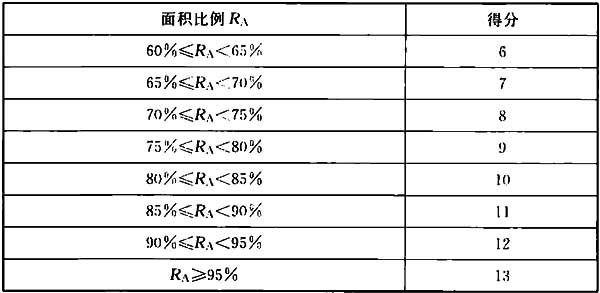

8 第8.2.6条 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求,评价总分值为8分,并按下列规则评分:

1)居住建筑:卧室、起居室的窗地面积比达到1/6,得6分;达到1/5,得8分;

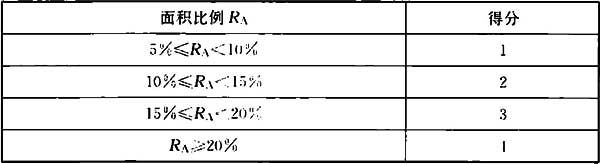

2)公共建筑:根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例,按表8.2.6(见表5)的规则评分,最高得8分。

表5 公共建筑主要功能房间采光评分规则

9 第8.2.7条 改善室内天然采光效果,评价总分值为14分,并按下列规则分别评分并累计:

1)主要功能房间有合理的控制眩光措施,得6分;

2)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%,得4分;

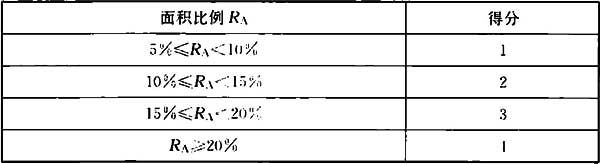

3)根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例,按表8.2.7(见表6)的规则评分,最高得4分。

表6 地下空间采光评分规则

10 第8.2.10条 优化建筑空间、平面布局和构造设计,改善自然通风效果,评价总分值为13分,并按下列规则评分;

1)居住建筑:按下列2项的规则分别评分并累计:

(1)通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到10%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得10分;

(2)设有明卫,得3分。

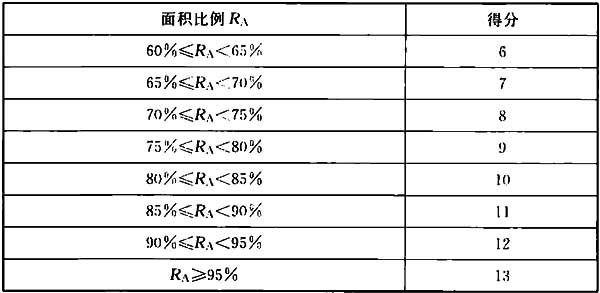

2)公共建筑:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例,按表8.2.10(见表7)的规则评分,最高得13分。

表7 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

11 第8.2.11条 气流组织合理,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:

1)重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求,得4分;

2)避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所,得3分。

6.1.2 距地面1.0m和1.5m是考虑人在室内静坐和站立状态下所对应的呼吸高度。空气龄是反映室内整体或局部气流新鲜度分布的重要指标,可利用软件直接计算,也可通过UDF等实现计算功能。

6.1.3 典型污染物包括二氧化碳以及甲醛、苯、甲苯等可挥发性有机化合物(VOCs)及颗粒物等。由人体呼吸和新陈代谢释放的二氧化碳(CO2)是室内新风需求量的重要衡量指标。可挥发性有机化合物分析主要用于新建建筑装修污染的预测和控制;颗粒物分析主要用于评估室内外颗粒物污染源影响及设备选择配置。

6.1.4 单/多区域网络模拟方法假定区域内部气流分布均匀、污染物瞬时完全混合,适用于以较小的运算量进行从单室建筑到大型的拥有很多房间构成的复杂建筑内部的通风及污染物浓度动态计算;CFD方法可以详细描述单个区域内通风效果或污染物在空间的分布特性。

6 室内环境质量

6.1 一般规定

6.1.1 本条涉及的国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014相关标准条文包括:

1 第8.1.1条 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

2 第8.1.2条 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

3 第8.1.3条 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

4 第8.1.4条 采用集中供暖空调系统的建筑,房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

5 第8.2.1条 主要功能房间室内噪声级,评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得6分。

6 第8.2.2条 主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值为9分,并按下列规则分别评分并累计:

1)构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分;

2)楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得4分。

7 第8.2.4条 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计,满足相应功能要求,评价分值为3分。

8 第8.2.6条 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求,评价总分值为8分,并按下列规则评分:

1)居住建筑:卧室、起居室的窗地面积比达到1/6,得6分;达到1/5,得8分;

2)公共建筑:根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例,按表8.2.6(见表5)的规则评分,最高得8分。

表5 公共建筑主要功能房间采光评分规则

9 第8.2.7条 改善室内天然采光效果,评价总分值为14分,并按下列规则分别评分并累计:

1)主要功能房间有合理的控制眩光措施,得6分;

2)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%,得4分;

3)根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例,按表8.2.7(见表6)的规则评分,最高得4分。

表6 地下空间采光评分规则

10 第8.2.10条 优化建筑空间、平面布局和构造设计,改善自然通风效果,评价总分值为13分,并按下列规则评分;

1)居住建筑:按下列2项的规则分别评分并累计:

(1)通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到10%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得10分;

(2)设有明卫,得3分。

2)公共建筑:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例,按表8.2.10(见表7)的规则评分,最高得13分。

表7 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

11 第8.2.11条 气流组织合理,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:

1)重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求,得4分;

2)避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所,得3分。

6.1.2 距地面1.0m和1.5m是考虑人在室内静坐和站立状态下所对应的呼吸高度。空气龄是反映室内整体或局部气流新鲜度分布的重要指标,可利用软件直接计算,也可通过UDF等实现计算功能。

6.1.3 典型污染物包括二氧化碳以及甲醛、苯、甲苯等可挥发性有机化合物(VOCs)及颗粒物等。由人体呼吸和新陈代谢释放的二氧化碳(CO2)是室内新风需求量的重要衡量指标。可挥发性有机化合物分析主要用于新建建筑装修污染的预测和控制;颗粒物分析主要用于评估室内外颗粒物污染源影响及设备选择配置。

6.1.4 单/多区域网络模拟方法假定区域内部气流分布均匀、污染物瞬时完全混合,适用于以较小的运算量进行从单室建筑到大型的拥有很多房间构成的复杂建筑内部的通风及污染物浓度动态计算;CFD方法可以详细描述单个区域内通风效果或污染物在空间的分布特性。

6.2 自然通风

6.2.1 多区域模型源自单一区域模型,单一区域模型将整栋建筑假定为单一的控制体(single control volume)。单区域模型中认为建筑内部是单一、充分混合的区域,压力、温度分布是均匀的,即只有一个节点。这个内部压力点与一个外部压力点相连,或与多个压力不同的外部节点相连。与多区域模型相比,单区域模型所要求的条件较少,但无法提供建筑外墙上空气渗透量的分布趋势。多区域模型(multi-zone model)假设每个房间的特征参数分布均匀,则可将建筑的一个房间看作一个节点,通过窗户、门、缝隙等与其他房间连接。其优点是简单,可以预测通过整个建筑的风量,但不能提供房间内具体的温度与气流分布信息。该方法是利用伯努利方程求解开口两侧的压差,根据压差与流量的关系就可求出空气流量。它只适用于预测每个房间参数分布较均匀的多区建筑的通风量,不适合预测建筑内部的气流分布。对于多区计算,可利用相应软件进行计算,例如,CONT-AMW、SPARK、COMIS、EnergyPlus、DOE-2、MIX、DcST等常用计算软件是基于多区模型来预测气流及温度分布的。

6.2.2 区域网络模拟方法相比CFD方法,采用的集总模型,从宏观角度分析,具有计算速度较快,计算相对准确,适合长时间动态模拟的特点。以CONTAMW为例,其模拟计算原理为假设空气混合均匀,各支路中的空气流动是单向的,应用伯努利方程计算各个时刻各支路中的空气流量。

6.2.3 软件及网格条件允许的情况下,宜采室内外联合模拟法。对具有大开口的建筑,不应采用室外、室内分步模拟法。室外、室内分步计算时,利用室外流场模拟计算得到开口处的压力(或风压系数),以开口处的压力为边界条件(或根据风压系数计算)计算室内的自然通风的气流组织。由于设定的边界条件没有涵盖实际中可能出现的开口处的两向流动,而采用联合模拟法则可以计算出开口处的两向流动。联合模拟法需要兼顾室外、室内流场的结果,对网格要求高,计算量大。室外、室内分布计算时,室外和室内仅需考虑各自流场的结果,对网格要求相对较低,计算量较联合模拟法小。

可使用室外风环境的模拟结果中的建筑开口处(室外模拟中设为墙)的风压作为室内自然通风模拟的边界条件。也可以根据开口处压力计算出风压系数,再根据不同的室外风速(同风向)计算出风压,代入室内自然通风模拟的计算中。

风环境模拟的网格应以计算结果能充分反映模拟对象的物理特性为原则。采用多尺度网格时,目标建筑较远处网格疏松,目标建筑近处网格加密。应在网格构建完成后对网格独立性进行说明。采用室外、室内分步模拟的方法时,当计算域较小,优先推荐整个区域网格均匀布置;当计算域较大,采用多尺度网格,靠近通风口及壁面附近参数梯度较大的区域应加密网格,网格过渡比不宜大于1.5。

室外风环境模拟时,应选择该地区具有代表性的风速、风向和室外设计温度,并按稳态进行模拟。室内自然通风模拟时可采用k-ε模型或零方程模型。

自然通风动力有两种,风压驱动及热压驱动。大多数时候是两者共同作用的过程。对于风压驱动为主,可以考虑各个建筑门窗开口的压力均值即可。但对于热压驱动为主时,就需要对在CFD模拟中开启重力设置,同时对室内热源、围护结构得热等因素进行细致设置,才能得到可靠的CFD通风计算结果。

6.3 气流组织、热湿环境与空气品质

6.3.1 模拟区域内部或区域之间的空气混合程度或均匀性是决定不同模型在实际应用中的关键。空气品质模拟根据侧重点不同有两种模拟方法,即CFD模拟方法和多区域网格模拟方法。CFD模型计算量大,速度慢,耗时长,对于太复杂的结构或者房间数量较多的建筑进行污染物浓度的长期模拟时,该方法不太适用。而且在建筑室内空气品质设计和控制优化阶段,室内平均污染浓度便能够满足工程分析要求,因此多区域网络模拟方法在工程中有更广泛的应用。若仅考虑房间与室外的通风换气,则可进一步简化为单区模拟方法。6.3.2

1 对于封闭空间,计算域取该空间即可。对于开敞空间(即有敞开屋顶和闭合四周或其他单面开敞的情况),应以确保室内计算结果正确为原则,适当选取计算域。

2 对气流组织有显著影响的室内物体包括房间隔断、桌柜等大型家具;当房间内部有不可忽略的热湿源(如人体)时,该源所在位置和具体形状需要适当考虑。对污染物浓度计算有显著影响的室内污染物发生源所在位置和具体形状需要适当考虑。

3 对送风口及壁面附近的区域参数梯度较大区域的网格进行加密,网格应以计算结果能充分反映模拟对象的物理特性为原则。形状规则的建筑宜使用四边形或者六面体的结构化网格。结构化网格有更好的网格质量和更小的数值扩散,网格过渡比不宜大于1.3。

4 对计算域形状相对规整、计算精度要求不是很高的模拟来说,零方程模型是首选的湍流计算模型;当气流流动预期较为复杂(如出现大曲率流线弯曲)或计算精度要求较高时,可采用标准k-ε二方程模型、RNG k-ε模型或Realizable k-ε模型等修正模型。从工程实用性考虑,不推荐采用DSM、LES等对使用者理论和操作要求较高的模型。

进行空调通风设备气流组织计算时,热浮力作用通过采用非等温状态k-ε模型及其修正模型。涉及各种辐射末端的气流组织计算时,辐射模拟可通过采用商用CFD软件中自带的辐射模型进行计算。

一般情况下,污染物按被动标量考虑,采用商用CFD软件中自带的组分传输计算模型进行计算。

5 实际的送风口几何形状非常复杂,如散流器、百叶风口和孔板风口等,同时其内部还往往通过导流叶片、格栅、调节阀或阀板等保证送风方向和初始动量流量。为准确描述送风口形状,风口本身区域内网格须划分至毫米甚至更小的量级,这样一来计算域内整体计算区域内的网格节点数就会非常大,很难直接为一般工程应用所接受。须采用较少的计算网格、用简化的处理方法来描述复杂的风口流入边界条件以适应快速计算的要求,同时又具有一定的准确度。最常用的办法就是用简单的形状来替代实际风口形状,同时保证当量送风面积和送风气流状态不变。可采用比较经典的如“盒子”方法(The box method)、“指定速度”方法(The prescribed velocity method)等。

回风口流出可采用自然流出和压力设定两种方法。其中,自然流出边界条件多适用于热压自然通风;定压力出口边界条件多用于建筑在风压或风压与热压共同作用下的室内自然通风情况;而定流量、定风速和定压力边界条件多用于室内空调系统气流组织模拟。

气流组织和空气品质CFD模拟中常见的热边界条件有恒温、恒定热流和第三类边界条件三种。当建筑室内有稳定的热源时,其温度恒定时宜采用恒温边界条件,其单位时间内的放热量一定时宜采用恒定热流边界条件;当室内热源与室内温度有一定温差,且其表面对流换热相对稳定时宜采用第三类边界条件,如建筑外围护结构。

6 建筑材料中各种挥发性有机化合物(VOCs)的散发及在室内扩散的过程,既与材料内部直至表面的污染物传输有关,又和室内空气中的污染物背景浓度、流速、温湿度等相互影响。如按实际情况进行耦合模拟则势必增加很大的工作量。故从工程实际应用出发,对于建材散发VOCs造成的污染物模拟也采用简单的稳态面污染源模拟。

污染物的特性应包括混合物或纯净物,性质应包括气相或固相等;空气-污染物中的组分及设置材料物性参数应包括比热容和相对分子质量等。

6.3.3 理由同本标准第6.2.3条。

由于计算单元区域或房间内污染物假定为瞬时完全扩散,与房间的形状、污染源的形状和空间分布无关,在建模时可以进行简化。

颗粒物污染源、二氧化碳等污染物,可直接采用单位数量源发生强度进行描述。

VOCs污染源分为干材料和湿材料。干材料散发可采用单相传质模型;湿材料散发可采用双指数经验模型。

6.4 室内光环境

6.4.1、6.4.2 室内光环境由天然光和人工照明两部分组成。现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033中规定了采光系数、采光均匀度和窗眩光等光环境指标。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378在采光系数的基础上,规定了采光达标面积比指标。现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定了照度、照度均匀度和眩光等人工照明的光环境指标。室内光环境计算时,应符合上述标准的相关规定。

6.4.3 光线反射次数取值越高,光环境模拟结果越接近实际情况。依据实践经验,当反射次数为5次时,可以满足对于计算结果准确性的基本要求;当采用百叶、反光板等特殊构件时,应适当增加反射次数,以保证采光计算精度的要求。

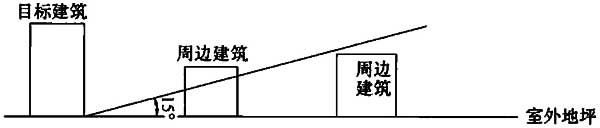

6.4.4 确定采光建模范围是计算的一个重要步骤。一方面,拟建建筑或造成遮挡的主要建筑较高时,其影响的范围也比较大,需要建模逐个作出判断。此外,在高层建筑密集的特大城市中,产生遮挡的建筑数量多、范围大,数据收集工作难度很大,因此需要确定一个合理的范围。总之,在确定计算范围时,既要充分考虑所有可能产生的遮挡,还要注意实际工作的效率和可操作性。在建模时,只需要遮挡建筑的外部轮廓即可,室内以及一些建筑细部可以简化(见图1)。当遮挡物与目标建筑的室外地坪15°线有相交时,则应当予以建模;周围遮挡物的物理模型可适当简化,以外部主体轮廓为主。

图1 遮挡建筑考察范围

采光分析的对象是建筑的各个功能房间,因此对于待分析对象,建模应细化到房间,包括房间的采光构件等;而对于不需要分析的房间,可简化或不建模。建筑的自身遮挡,如遮阳和装饰性构件,有时是不能忽略的,但可以使用略大于实际形体的几何包络体来替代,简化建模过程和提高工作效率。对于复杂的采光系统,在计算采光系数时,可简化为同等采光效果的窗。建筑室内外饰面材料和门窗应根据设计说明,按现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定选取。如果现有的设计资料无法确定建筑饰面材料的反射比,则室内表面的反射比取值如下:顶棚0.75,墙面0.60,地板0.30,室外饰面材料的反射比取0.30。

6.4.5 计算采光系数的天空条件应选择现行国家标准《日光的空间分布 CIE一般标准天空》GB/T 20148中规定的标准全阴天空,天空亮度分布应符合下式的规定:

式中:Lθ——天空某点的亮度(cd/m2);

θ——天空某点的高度角(°);

LZ——天顶亮度(cd/m2)。

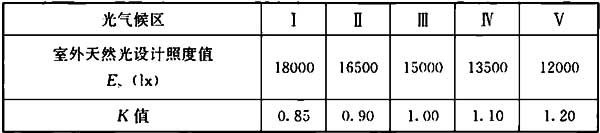

在计算采光计算时,各光气候区的室外天然光设计照度值应按表8选取。

表8 室外天然光设计照度值

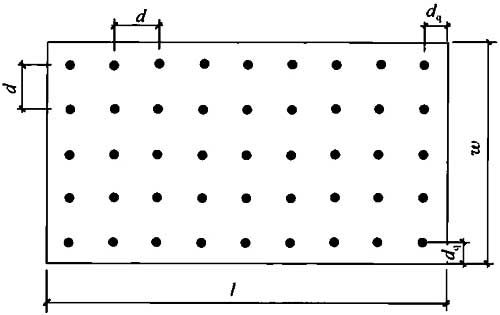

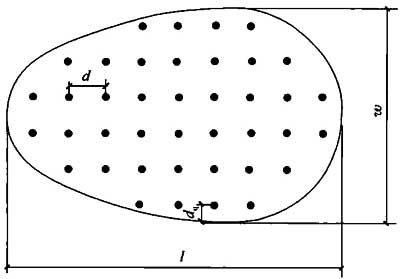

对于矩形场地,宜采用矩形网格等间距布点(图2);对于非矩形场地,可在场地内均匀布点(图3)。测点间隔的选取见表9。

表9 测点间隔的选取

图2 矩形网格等间距布点

l-长度;w-宽度;d-网格间距;dq-测点与墙或柱的距离

图3 非矩形网格等间距布点

l-长度;w-宽度;d-网格间距;dq-测点与墙或柱的距离

采光均匀度可按下式计算:

式中:Cmin——参考平面上的采光系数最小值(%);

Cav——参考平面上的采光系数平均值(%);

U——采光均匀度。

采光达标面积比的计算可按下列步骤进行:

1 将房间各测量点的采光系数值按降序排列C=[C1,C2,C3,…,Cn],并按顺序相加求前j(j≤n)个值的平均值Cave(j)。

2 当Cave(n)≥Caveb(Caveb为标准值),则房间的采光达标面积比为100%;当Cave(j)≥Caveb,且Cave(j+1)<Caveb,则j即为房间采光系数达标的测点数,达标的面积比可按下式计算:

式中:f——单个房间平均采光系数达标面积比;

j——房间采光系数达标的测点数(个);

n——房间内总的测点数(个)。

3 单个房间的达标面积可按下式计算:

式中:Aj——第j个房间的采光达标面积(m2);

Ad——第j个房间的面积(m2);

f——单个房间平均采光系数达标面积比。

4 建筑的达标面积比可按下式计算:

式中:Rb——建筑的达标面积比。

6.4.6 全晴天天空亮度分布应按下列公式计算:

式中:L(Z,α)——天空某点的亮度(cd/m2);

Z——天空某点的天顶角(°);

α——天空某点的方位角(°);

δ——天空某点与太阳的夹角(°);

Zs——太阳的天顶角(°);

LZ——天顶亮度(cd/m2);

f(δ)——散射特性函数;

φ(Z)——亮度梯度函数。

6.4.7 照明计算只关注各个室内空间,建模时可以按整体建筑建模,也可以按房间或区域单独建模。室内构件或家具可能对灯光造成遮挡影响,建模时应考虑。灯具的配光文件对于计算结果的准确性至关重要,应严格按最后的电气设计或室内装修图纸所标识的灯具规格型号选取。室内饰面材料应根据设计说明,按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定选取。如果现有的设计资料无法确定建筑饰面材料的反射比,则室内表面的反射比取值如下:顶棚0.75,墙面0.60,地板0.30。

6.4.8 国家标准《照明测量方法》GB/T 5700-2008的附录A中对各类场所的照度测点进行了详细规定,照度计算时计算网格可参照执行。国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的附录A规定了统一眩光值(UGR)的计算方法,除体育场馆外,其他类型的室内所都适用;附录B中规定了眩光值(GR)的计算方法,适用于体育场馆的眩光评价。眩光计算时,应根据场所特点选择相应的计算方法。

6.4.9 为便于使用和理解,除各项指标的计算结果外,还应给出采光系数和照度的分布图。

6.5 室内声环境

6.5.1 室内噪声计算由两部分组成,一部分是室外经建筑围护结构透射到室内的噪声,一部分是建筑内部设备噪声传播到室内的。计算室内噪声时可用室外环境噪声模拟预测数据作为取值,减去房间建筑围护结构和门窗的综合隔声量(综合隔声量由不同建筑构建墙体、门、窗的隔声量性能做等透射量计算),得到从建筑立面1m外透射到房间内的噪声,再叠加室内的设备噪声,最后计算出室内环境噪声。具有隔声模块的模拟软件除计算室外建筑立面1m处噪声外,还可以对建筑墙体门窗设定隔声参数,并在室内设定风口噪声源,通过模拟软件可一次性模拟计算得到室内噪声分布数值,更加清晰直接的计算得到目标值。

采用理论和模拟计算的隔声量与实际工程完成的隔声量会有一定差异,对于工程中采用的均质墙体或复合构造墙体,其孔洞均会造成不同的隔声量下降,隔声理论和模拟计算时应给出相应的余量。

计算后的室内噪声数值可查阅现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校等不同类型建筑主要功能房间的噪声级限值。

6.5.2 建筑物的主要构件包括外墙、隔墙、楼板和门窗,构件隔声性能越好,越有利于提高室内声环境质量。住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校等不同类型建筑主要功能房间的建筑构件隔声性能指标应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。民用建筑围护结构构件隔声计算分析二号项报告中需包括以下内容:围护结构构造做法、标准要求、计算方法、计算参数及取值依据、计算结果、结论。建筑围护结构类型包括外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型、大样图纸等。有条件的可用建筑隔声模拟软件对建筑构件输入参数进行模拟分析得到隔声分析结论,或提供实际构件隔声性能的实验室检验报告。

6.5.3 近年来,大跨度、造型奇异的建筑增多,建筑设计中为了减轻荷载,越来越多地采用轻质屋盖。下雨时,雨滴冲击屋盖将在建筑室内产生雨噪声,影响室内声环境。当住宅、医院、学校、旅馆、办公、商业等建筑采用彩钢夹心板、膜结构、金属屋面、阳光板等轻质屋盖时,常有雨噪声问题,为此本条给出轻质屋顶雨噪声隔声计算的标准化方法,为设计提供保障。

计算中的轻质屋顶材料落雨噪声和计算观众听到的雨噪声声压级建议依据标准ISO 140-18:2006 Acoustics-Measurement of sound insulation in buildings and of building elements-Part 18:Laboratory measurement of sound generated by rainfall on build-ing elements确定。

6.5.4 在商业建筑和会展建筑中都有大型的室内空间,医院前厅也是人流交汇的大型空间,当人员汇集较多时往往人声嘈杂,听音不清晰,大大影响了室内环境的品质。当考虑大空间的室内声环境品质时可进行大空间的声学混响时间模拟计算。

参考国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中第9.2.1条中对商业空间的声学要求,“容积大于400m3且流动人员人均占地面积小于20m2的室内空间,应安装吸声顶棚;吸声顶棚面积不应小于顶棚总面积的75%。”

参考国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中第6.3.8条中医院建筑“入口大厅、挂号大厅、候药厅及分科候诊厅(室)内,应采取吸声处理措施;其室内500Hz和1000Hz混响时间不宜大于2s”。这些大型空间可建立室内空间模型,对吊顶、墙面、地面设定吸声系数参数,通过模拟软件分析室内声学混响环境。

6.5.5 对公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学音质设计,满足相应功能要求。公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室、餐厅和其他有声学要求的重要功能房间等应进行专项声学设计,专项声学设计应包括建筑声学音质设计及扩声系统设计(若设有扩声系统)。专项声学设计可参考现行国家标准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的相关内容;扩声系统设计可参考现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371中的相关内容。

专项声学设计应将声学设计目标在相关设计文件中注明。

附录B 室外气象计算参数

B.0.1 附录B的气象数据来源为国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012和《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346-2014。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

民用建筑绿色性能计算标准 JGJ/T 449-2018

中华人民共和国行业标准民用建筑绿色性能计算标准StandardforgreenperformancecalculationofcivilbuildingsJGJ/T449-2018批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部...

2025-05-01

『GB T50844-2013』工程建设标准实施评价规范

中华人民共和国国家标准工程建设标准实施评价规范EvaluationcodeforimplementationofengineeringconstructionstandardGB/T50844-2013主编部门:中华人民共和国住房...

2025-05-01

『GB50150-2016』电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准Electricequipmentinstallationengineering-standardforhand-overtestofelectricequipmentGB50150-...

2025-05-01

『T ASC02-2016』健康建筑评价标准

中国建筑学会标准健康建筑评价标准AssessmentstandardforhealthybuildingT/ASC02-2016主编单位:中国建筑科学研究院中国城市科学研究会中国建筑设计院有限公司批准...

2025-04-30

『GB50285-98』调幅收音台和调频电视转播台与公路的防护间距标准

中华人民共和国国家标准调幅收音台和调频电视转播台与公路的防护间距标准StandardforprotectiondistancefromhighwaytoAM,FMandTVrebroadcastingstationsGB50285-9...

2025-04-30

『GB T13477.7-2002』建筑密封材料试验方法 第7部分:低温柔性的测定

...

2025-04-30