欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国行业标准

农村火炕系统通用技术规程

Technical specification for rural kang system

JGJ/T 358-2015

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2015年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第789号

住房城乡建设部关于发布行业标准《农村火炕系统通用技术规程》的公告

现批准《农村火炕系统通用技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T 358-2015,自2015年12月1日起实施。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2015年3月30日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,编制本规程。

本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.火炕系统设计;4.火炕系统施工;5.火炕性能检测。

本规程由住房和城乡建设部负责管理,由沈阳建筑大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送沈阳建筑大学(地址:沈阳市浑南新区浑南东路9号,邮编:110168)。

本规程主编单位:沈阳建筑大学

哈尔滨工业大学

本规程参编单位:中国建筑科学研究院

辽宁省农村能源行业协会

中国建筑设计研究院

大连理工大学

黑龙江省建筑设计研究院

山东省建筑设计研究院

东北石油大学

本规程主要起草人员:冯国会 李桂文 李刚 方修睦 郭继业 端木琳 林建平 王智超 徐勤 赵明德 李慧星 于靓 于水 王宗山 任洪国 王伟 张守健

本规程主要审查人员:刘军 董重成 孟庆林 张吉礼 宋波 赵立华 林国海 郝文阁 侯鸿章 王庆辉

1 总 则

1.0.1 为规范农村住宅建筑内火炕系统设计、施工和性能检测,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于农村住宅建筑内新建、改建火炕系统的设计、施工和性能检测。

1.0.3 农村火炕系统的设计、施工和性能检测除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 火炕系统 Kang system

由炉灶、火炕及烟囱三部分组成的供暖系统。

2.0.2 火炕 Kang

用石板、土坯、砖等建筑材料和构件砌成的房间供暖和坐卧设施,其内设有炕洞,并分别与炉灶、烟囱相通。

2.0.3 落地式火炕 floor type Kang

火炕炕底部直接落在室内地坪上的一种火炕形式。

2.0.4 架空式火炕 overhead type Kang

火炕炕底部高出室内地坪一定高度的一种火炕形式。

2.0.5 炕洞 Kang smoke channel

火炕内的烟气流通通道,用砖或土坯砌成,炕洞一端与炉灶相通,一端与烟囱相通。

2.0.6 炕面 Kang surface

由炕面板、蓄热层、抹面层和饰面层等组成的火炕上表面。

2.0.7 炕头 Head of Kang surface

靠近进烟口的炕面部分。

2.0.8 炕梢 tail of Kang surface

远离进烟口的炕面部分。

2.0.9 进烟口 smoke inlet

炉灶与火炕连接处高温烟气进入炕洞的孔洞。

2.0.10 出烟口 smoke outlet

火炕与烟囱连接处排出低温烟气的孔洞。

2.0.11 分烟墙 guide hamper

用于调整炕洞内烟气流向和流量的挡墙。

2.0.12 导烟墙 smoke guide

设于出烟口用于疏导烟气流向的挡墙。

2.0.13 炉灶 stove

将薪柴、秸秆、畜粪等有机物质及煤炭等燃料,通过燃烧提供热能的设备。

2.0.14 烟囱 chimney

用于排出火炕烟气的部件。

2.0.15 烟道插板 smoke flapper

设置在出烟口或烟囱中,用来调节烟气排放量的部件。

2.0.16 相变蓄热材料 phase change material

通过改变物质状态而吸收或释放潜热的材料。

2.0.17 相变蓄热炕面 Kang surface with PCM

通过相变蓄热材料达到蓄存、释放热量并延长供暖时间的功能性炕面。

2.0.18 火炕综合热效率 comprehensive heat efficiency of Kang

同一时间内,火炕有效利用热量与输入热量的百分比。

2.0.19 炕面瞬时平均温度 instantaneous average tempera-ture of Kang surface

某一时刻火炕炕面各测温点温度的算术平均值。

2.0.21 炕面平均温度 average temperature of Kang surface

在一个燃烧周期内,火炕炕面各瞬时平均温度的算术平均值。

2.0.21 炕面平均升温速度 average temperature rising rate of Kang surface

火炕升温阶段,单位时间内炕面平均温度与炕面初始平均温度之差。

2.0.22 炕面温度不均匀度 un-uniformity of Kang surface temperature

炕面温度分布的不均匀程度。

2.0.23 炕面平均降温速度 temperature reducing rate of Kang surface

火炕停火后,单位时间内升温阶段结束时刻的炕面瞬时平均温度与降温阶段结束时刻的炕面瞬时平均温度之差。

2.0.24 火炕单位面积散热量 heat flux of per unit area Kang

火炕在热稳定阶段,单位面积炕面在单位时间内向室内散出的热量。

3 火炕系统设计

3.1 一般规定

3.1.1 火炕系统的设计应保证使用舒适、节约能源。火炕烟气流动阻力应适中,综合热效率高,不应倒风。

3.1.2 火炕与炉灶应分别设置在两个不同房间,火炕应采取防烟气泄漏的安全措施。室内空气中一氧化碳含量的小时平均值应小于10mg/m3。

3.1.3 火炕砌体或构件承受荷载应大于2.0kN/m2,并应具有良好的蓄热性能和传热性能,且应取材容易、坚固耐用、经济合理。

3.1.4 火炕上表面平均温度应在25℃~40℃之间,炕面温度不均匀度应小于15℃。

3.1.5 落地式火炕热效率应大于40%,架空式火炕热效率应大于70%。

3.1.6 当火炕主体和室内烟囱主体材料采用无机非金属材料时,无机非金属材料的放射性指标限量应符合表3.1.6的规定。

表3.1.6 无机非金属材料的放射性指标限量

| 测定项目 | 限量 |

| 内照射指数(IRa) | ≤1.0 |

| 外照射指数(Ir) | ≤1.0 |

3.1.7 火炕系统中的炉灶应采用不燃材料建造或制作,选用的炉灶应与所使用燃料相适应,炉灶热效率应高于30%。与可燃物体相邻部位的炉灶外表面壁厚不应小于120mm。灶台台面标高应低于火炕炕面板标高100mm以上,炉灶应有进风口。

3 火炕系统设计

3.1 一般规定

3.1.1 火炕系统的设计应保证使用舒适、节约能源。火炕烟气流动阻力应适中,综合热效率高,不应倒风。

3.1.2 火炕与炉灶应分别设置在两个不同房间,火炕应采取防烟气泄漏的安全措施。室内空气中一氧化碳含量的小时平均值应小于10mg/m3。

3.1.3 火炕砌体或构件承受荷载应大于2.0kN/m2,并应具有良好的蓄热性能和传热性能,且应取材容易、坚固耐用、经济合理。

3.1.4 火炕上表面平均温度应在25℃~40℃之间,炕面温度不均匀度应小于15℃。

3.1.5 落地式火炕热效率应大于40%,架空式火炕热效率应大于70%。

3.1.6 当火炕主体和室内烟囱主体材料采用无机非金属材料时,无机非金属材料的放射性指标限量应符合表3.1.6的规定。

表3.1.6 无机非金属材料的放射性指标限量

| 测定项目 | 限量 |

| 内照射指数(IRa) | ≤1.0 |

| 外照射指数(Ir) | ≤1.0 |

3.1.7 火炕系统中的炉灶应采用不燃材料建造或制作,选用的炉灶应与所使用燃料相适应,炉灶热效率应高于30%。与可燃物体相邻部位的炉灶外表面壁厚不应小于120mm。灶台台面标高应低于火炕炕面板标高100mm以上,炉灶应有进风口。

3.2 火炕设计

3.2.1 火炕长度可根据房屋开间的大小确定,宽度不宜小于1800mm,高度宜为550mm~670mm。

3.2.2 火炕烟道内烟气流程设计应使烟气流动顺畅。烟道底面应沿烟气流向抬高,坡度不应小于5%。

3.2.3 火炕接触居室的外墙部位应采取保温措施。

3.2.4 炕体材料和制品的选取应满足热性能、强度、耐火性和外观平整等方面要求,可采用红砖、土坯、定型石板、钢筋混凝土预制板砌筑,且热工性能应符合本规程附录A的规定。

3.2.5 火炕进排烟口设置应符合下列规定:

1 火炕进排烟口位置应合理,内壁应光滑;

2 火炕进烟口应逐渐加宽、提高,呈扁宽喇叭形;高度宜为80mm~100mm,宽度宜为180mm~200mm;

3 火炕出烟口高度宜为160mm,宽度宜为200mm;

3.2.6 落地式火炕设计应符合下列规定:

1 落地式火炕炕墙高度宜为500mm,炕梢处炕墙略低,落差宜为20mm~40mm;

2 落地式火炕内部宜用干土或干炉渣填充。炕头填充材料厚度宜为320mm,炕梢填充材料厚度宜为340mm;

3 炕洞内分烟墙宜设置在炕头处,宜采用船头形、弧形或斜砖式;

4 炕洞可采用直洞、花洞等方式。

3.2.7 架空式火炕设计应符合下列规定(图3.2.7):

1 炕底板支柱尺寸长度宜为120mm~240mm,宽度宜为120mm,高度宜为炕梢处370mm,炕头处350mm。炕底板支柱数量可根据炕底板数量确定,炕中间支柱中心点应与所支撑的四块炕板的角顶点重合,炕底板支柱与炕面板支柱的支撑点应重合。

2 炕墙可立砖砌筑或采用预制件。炕墙厚度宜为60mm~80mm;炕头高度宜为260mm,炕梢高度宜为240mm。

图3.2.7 架空式火炕砌筑参考图(一)

1-炉灶;2-进烟口;3-底板支柱;4-炕面板支柱;5-炕底板;

6-炕面板;7-炕面抹面泥;8-饰面层;9-烟道插板;10-出烟口;

11-烟囱;12-保温墙;13-炕洞分烟墙;14-添柴(煤)口;15-炕洞导烟墙;16-前炕墙立砖砌筑

图3.2.7 架空式火炕砌筑参考图(二)

1-炉灶;2-进烟口;3-底板支柱;4-炕面板支柱;5-炕底板;

6-炕面板;7-炕面抹面泥;8-饰面层;9-烟道插板;10-出烟口;

11-烟囱;12-保温墙;13-炕洞分烟墙;14-添柴(煤)口;15-炕洞导烟墙;16-前炕墙立砖砌筑

3 架空式火炕炕体内不应设前分烟、落灰膛或其他不必要阻挡,在炕梢应设人字缓流式后分烟墙。每侧分烟墙尺寸长度宜为420mm,高度宜为160mm~180mm,宽度宜为60mm,内角宜为150°。

4 分烟墙的设置应符合下列规定:

1)烟囱位于炕梢中央时,人字缓流式后分烟墙宜设在排烟口前部,后分烟墙的人字开口部位对着烟口,人字分烟墙两侧离烟囱所在墙体最近距离不宜小于200mm,与炕体两侧应留有270mm~340mm的烟气通道。

2)烟囱位于炕梢上下两角时,应在排烟口前部设一段长700mm的立砖墙。立砖墙距烟囱所在墙体距离宜为250mm,后分烟墙的人字开口部位对着烟囱所在墙体,人字两侧离烟囱所在墙体距离应为460mm~500mm,与炕体两侧应留有270mm~340mm的烟气通道。

5 炕面板支柱尺寸长度宜为120mm,宽度宜为120mm,炕梢处高度宜为160mm,炕头处高度宜为180mm。

6 炕底板的长度应为炕全长减去50mm后的1/3,宽度应为600mm,厚度应为50mm,共9块。炕面板中与炕底板尺寸相同的有6块,另外3块炕面板的长度应为炕全长减去50mm后的1/3,宽度应为500mm,厚度应为50mm。

3.3 相变蓄热炕面设计

3.3.1 有条件地区宜采用相变蓄热火炕。

3.3.2 相变蓄热炕面所用的相变材料除应符合本规程附录B的规定外,尚应符合下列规定:

1 相变材料应无毒、无味,不得腐蚀封装材料;

2 相变材料相变温度变化范围宜为25℃~40℃;

3 相变材料热膨胀系数宜为—0.10K-1~0.10K-1。

3.3.3 相变蓄热炕面宜根据相变材料的相变温度上限进行分区,宜分为3段,相变材料的相变温度上限应按下式计算:

式中:Txb——相变材料相变温度上限(℃);

T1——炕头处炕面板上表面设计温度(℃);

T2——炕稍处炕面板上表面设计温度(℃);

X——火炕计算截面与炕头距离(m);

L——炕长度(m)。

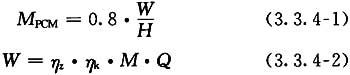

3.3.4 相变材料用量应按下列公式计算:

式中:MPCM——相变材料用量(kg);

W——火炕每次运行时的散热量(kJ);

H——相变材料潜热(kJ/kg);

M——火炕每次运行时所消耗的燃料量(kg);

Q——燃料应用基低位发热量(kJ/kg);

ηz——炉灶热损失,取0.3~0.4;

ηk——火炕热效率,应符合本规程第3.1.5条的有关规定。

3.3.5 相变材料可采用管道封装或直接置于预制炕面板上部设置的凹槽内,并应做好密封设计和防渗透处理设计。

3.4 烟囱设计

3.4.1 烟囱宜设置在建筑外墙或内墙角处。烟囱的位置应根据室外风向、风速和静压分布确定,烟囱应设在负压区,并应符合下列规定:

1 平屋顶和1:3坡屋顶的建筑,烟囱可设置在屋顶的任何位置上;

2 1:2坡屋顶的建筑,烟囱应设在背风侧;

3 1:1坡屋顶的建筑,烟囱应设在屋脊处。

3.4.2 烟囱与炉灶的相对位置可与炉灶同侧,也可与炉灶异侧。

3.4.3 烟囱的高度应符合下列规定:

1 烟囱应伸出屋面,伸出高度应有利于烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定;

2 平屋面伸出高度不应小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度;

3 坡屋面伸出高度应符合下列规定:

1)烟囱中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;

2)烟囱中心线距屋脊1.50m~3.00m时,应高出屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;

3)烟囱中心线距屋脊大于3.00m时,其顶部同屋脊的连线同水平线间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不应小于1.60m。

3.4.4 烟囱的防火设计应符合下列规定:

1 烟囱通过屋顶或保温顶棚时,顶棚至屋面层范围内应采用不燃材料砌抹;

2 烟道直接在外墙上开设出烟口与烟囱相连时,外墙出烟口处周边应采用不燃材料砌筑,且出烟口应突出外墙,突出长度不应小于250mm;

3 烟囱穿过可燃性保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,不应在闷顶内开设烟囱清扫孔。

3.4.5 烟囱的尺寸宜为490mm×490mm或490mm×370mm。

3.4.6 当烟囱设置在外墙时,应进行保温和防潮处理。

3.4.7 火炕排烟口处或操作方便的烟囱内宜设烟道插板。烟道插板开关应灵活、严密,烟道插板尺寸不应小于火炕排烟口尺寸或烟囱内径尺寸。

4 火炕系统施工

4.1 火炕的砌筑

4.1.1 火炕的砌筑应符合下列规定:

1 炕内墙体砌筑时,炕内墙面宜用15mm厚的砂泥抹严,不应漏烟。

2 炕体保温墙砌筑时,靠近外墙处应砌一道立砖,立砖与居室外墙距离宜为40mm~50mm,立砖、居室外墙与炕面构成的空间内应填充珍珠岩或炉渣等绝热不燃材料,保温层上部应用砂浆抹严。

3 在炕面板上应抹炕面泥两遍。

4 炕面泥宜为加入植物纤维的4:1或5:1砂泥,落地式火炕第一遍炕面泥的厚度炕头处宜为30mm,炕梢处宜为20mm;架空式火炕第一遍炕面泥的厚度炕头处宜为55mm,炕梢处宜为35mm。

5 第二遍炕面泥应采用筛好后的细砂、细黏土按3:1比例合成。在第一遍泥干燥程度约80%时,宜抹第二遍炕面泥,并应进行压光。第二遍炕面泥厚度宜为5mm。炕面抹泥应平整、光滑、无裂痕,允许偏差不应大于3mm。

6 火炕搭建结束后,应缓慢烘干,及时用泥浆修补炕体出现的裂缝。火炕应待养生牢固后再生火。

4.1.2 架空式火炕砌筑应按下列步骤进行:

1 在进行炕体周边墙体及下部地面处理时,与炕体接触的周边墙体应用水泥砂浆抹严,不得漏烟。炕体下部地面土壤夯实后,应铺设水泥混凝土垫层,垫层表面应平整,允许偏差不应大于4mm。

2 炕底板支柱应用砂泥固定在地面上,中心点应与所支撑的四块炕板的角顶点重合,炕底板支柱与炕面板支柱的支撑点应重合。炕底板由炕梢到炕头按照5%的坡度摆放,炕底板间缝隙应用1:2水泥砂浆抹严,炕底板上应用5:1砂泥找平,并应采用干细炉渣灰在上面平铺10mm,且应找平踩实。

3 炕面板应用砂泥固定在支柱上,并应严密、平整。

4 火炕系统施工

4.1 火炕的砌筑

4.1.1 火炕的砌筑应符合下列规定:

1 炕内墙体砌筑时,炕内墙面宜用15mm厚的砂泥抹严,不应漏烟。

2 炕体保温墙砌筑时,靠近外墙处应砌一道立砖,立砖与居室外墙距离宜为40mm~50mm,立砖、居室外墙与炕面构成的空间内应填充珍珠岩或炉渣等绝热不燃材料,保温层上部应用砂浆抹严。

3 在炕面板上应抹炕面泥两遍。

4 炕面泥宜为加入植物纤维的4:1或5:1砂泥,落地式火炕第一遍炕面泥的厚度炕头处宜为30mm,炕梢处宜为20mm;架空式火炕第一遍炕面泥的厚度炕头处宜为55mm,炕梢处宜为35mm。

5 第二遍炕面泥应采用筛好后的细砂、细黏土按3:1比例合成。在第一遍泥干燥程度约80%时,宜抹第二遍炕面泥,并应进行压光。第二遍炕面泥厚度宜为5mm。炕面抹泥应平整、光滑、无裂痕,允许偏差不应大于3mm。

6 火炕搭建结束后,应缓慢烘干,及时用泥浆修补炕体出现的裂缝。火炕应待养生牢固后再生火。

4.1.2 架空式火炕砌筑应按下列步骤进行:

1 在进行炕体周边墙体及下部地面处理时,与炕体接触的周边墙体应用水泥砂浆抹严,不得漏烟。炕体下部地面土壤夯实后,应铺设水泥混凝土垫层,垫层表面应平整,允许偏差不应大于4mm。

2 炕底板支柱应用砂泥固定在地面上,中心点应与所支撑的四块炕板的角顶点重合,炕底板支柱与炕面板支柱的支撑点应重合。炕底板由炕梢到炕头按照5%的坡度摆放,炕底板间缝隙应用1:2水泥砂浆抹严,炕底板上应用5:1砂泥找平,并应采用干细炉渣灰在上面平铺10mm,且应找平踩实。

3 炕面板应用砂泥固定在支柱上,并应严密、平整。

4.2 相变蓄热炕面施工

4.2.1 采用预制钢筋混凝土炕面板时,铺装完炕面板后,应用密封材料将凹槽密封,不应出现渗漏。在凹槽内放置相变材料后,应用木条密封,木条尺寸应略大于凹槽尺寸,木条缝隙可用水泥砂浆找平封严。木条上部炕面抹泥要求应符合本规程第4.1.1条的规定。

4.2.2 采用管道封装相变材料时,应在铺装完炕面板后,将管道盘于炕板上,且应将封装相变材料的管道均匀布置到炕面板上;也可将管道截成若干段,炕体宽度宜为管道长度,沿炕体长度方向平行敷设,管道上方炕面抹泥要求应符合本规程第4.1.1条的规定。

4.3 烟囱的砌筑

4.3.1 烟囱砌筑所用的砖应质量合格,砖应浸湿,灰缝应饱满。

4.3.2 烟囱中心线应垂直,烟囱内宜增设陶瓷管,连接处应用水泥砂浆密闭,内腔应光滑,内截面应上下一致。

4.3.3 烟囱应砌筑严密,不透风。

5 火炕性能检测

5.1 一般规定

5.1.1 火炕应进行质量检测、热工性能检测和室内环境质量检测。

5.1.2 检测使用的仪器仪表应具有法定计量部门出具的有效期内的检定合格证或测试证书。仪器仪表的性能指标应符合本规程附录C的规定。

5.1.3 火炕正式检测前,应处于正常使用状态,不应有潮湿部位及预热情况,火炕各部分不应漏烟。火炕上不应有覆盖物,火炕散热表面附近不应有遮挡物。当有其他燃烧装置与检测火炕共用一个烟囱时,应停止运行,并应封闭进烟口。

5.1.4 炕面平整度应采用靠尺和塞尺检查。

5 火炕性能检测

5.1 一般规定

5.1.1 火炕应进行质量检测、热工性能检测和室内环境质量检测。

5.1.2 检测使用的仪器仪表应具有法定计量部门出具的有效期内的检定合格证或测试证书。仪器仪表的性能指标应符合本规程附录C的规定。

5.1.3 火炕正式检测前,应处于正常使用状态,不应有潮湿部位及预热情况,火炕各部分不应漏烟。火炕上不应有覆盖物,火炕散热表面附近不应有遮挡物。当有其他燃烧装置与检测火炕共用一个烟囱时,应停止运行,并应封闭进烟口。

5.1.4 炕面平整度应采用靠尺和塞尺检查。

5.2 检测项目

5.2.1 火炕质量检测应检测炕面平整度。

5.2.2 火炕热工性能检测应包括下列项目:

1 炕面平均温度;

2 最高炕面平均温度;

3 火炕的进口烟温和排烟烟温;

4 室内平均温度;

5 炕面温度不均匀度;

6 炕面平均升温速度;

7 炕面平均降温速度;

8 火炕综合热效率;

9 火炕单位面积散热量;

10 火炕自然循环作用压头。

5.2.3 室内环境质量检测应包括下列项目:

1 室内一氧化碳;

2 可吸入颗粒物。

5.3 热工性能检测

5.3.1 火炕达到热稳定工况时应符合下列规定:

1 室内温度应为12℃~18℃;

2 火炕炕面温度变化率应小于2%。

5.3.2 火炕热工性能开始检测时刻应从热稳定工况开始时刻计算。正式检测时间不应少于4h。检测结束时,应记录停止检测时刻。

5.3.3 火炕表面温度检测应符合下列规定:

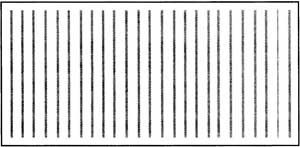

1 受检火炕每个散热表面应布置9个温度测点(图5.3.3);

2 火炕表面温度检测数据记录时间间隔不宜超过10min。

图5.3.3 表面温度测点布置图

5.3.4 室内温度检测应符合下列规定:

1 受检房间使用面积大于或等于30m2时,宜设置两个测点。测点应设于室内活动区域且距地面700mm~1800mm范围内有代表性的位置,温度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。

2 室内温度检测数据记录时间间隔不宜超过10min。

5.3.5 最高炕面平均温度检测应符合下列规定:

1 利用红外热像仪扫描火炕表面,在火炕表面温度最高处应设置1个温度测点;

2 火炕表面最高温度检测数据记录时间间隔不宜超过10min。

5.3.6 烟气温度检测应符合下列规定:

1 受检火炕应分别在火炕进烟口截面中心和火炕出烟口截面中心设置测量烟气温度的测点;

2 烟气温度检测数据记录时间间隔不宜超过10min。

5.3.7 火炕综合热效率及单位面积散热量检测应符合下列规定:

1 应在炉灶运行1h后,开始清扫炉底或灶及烟道处的灰渣,称量每次往炉灶内添加的燃料量;

2 检测所用燃料应按现行国家标准《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180规定的方法进行燃料取样化验;

3 检测结束后,应称量并记录全部灰渣质量,并应按现行国家标准《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180规定的方法进行灰渣取样化验。

5.3.8 火炕自然循环作用压头检测应符合下列规定:

1 受检火炕的自然循环作用压头测点紧贴着炉灶入口设置。测试时炉灶入口应封闭。

2 检测数据记录时间间隔不宜超过10min,并应连续记录10组数据。

5.4 室内环境质量检测

5.4.1 室内环境质量检测应在燃料正常燃烧状况下进行。采样时间应大于45min。

5.4.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m。

5.4.3 采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,小于等于50m2的房间应设1个~3个点;大于50m2且小于等于100m2应设3个~5个点;大于等于100m2应至少设5个点。采样点应在对角线上或呈梅花式均匀分布。

5.4.4 采样点的高度应与人的呼吸带高度相一致,距离地面高度应为0.5m~1.5m。

5.4.5 室内一氧化碳测定应按现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定执行;可吸入颗粒物测定应按现行行业标准《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618的有关规定执行。

5.5 检测结果处理

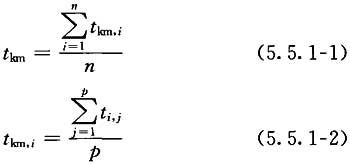

5.5.1 瞬时平均温度和受检对象的平均温度应按下列公式计算:

式中:tkm——检测持续时间内受检对象的平均温度(℃);

tkm,i——检测持续时间内受检对象的第i个瞬时平均温度(℃);

ti,j——检测持续时间内受检对象的第j个测点的第i个瞬时值(℃);

n——检测持续时间内受检对象的逐时温度的个数(℃);

p——检测持续时间内受检对象的布置的温度测点的点数;

j——受检对象的布置的温度测点的顺序号;

i——某测点温度逐时值顺序号。

5.5.2 炕面温度变化率应按下式计算:

式中:β——炕面温度变化率(%);

tkm,N-N-1——N时刻至N-1时刻检测持续一小时内炕面温度平均值(℃);

tkm,N-1——N-1时刻炕面温度值(℃)。

5.5.3 最高炕面平均温度应按下式计算:

式中:tkm,max——最高炕面平均温度(℃);

ti,max——检测持续时间内火炕表面第i个瞬时最高温度,取火炕表面瞬时最高值出现时刻前20min和后20min内的检测值(℃);

n——检测持续时间内所检测的火炕表面瞬时最高温度的个数,(℃);

i——最高温度测点温度逐时值顺序号。

5.5.4 炕面温度不均匀度应按下式计算:

式中:S——炕面温度不均匀度;

tiτ——火炕表面在第τ次采样的温度值(℃);

tpτ——火炕表面在第τ次采样的温度均值(℃);

i——测点数,i=1,2,…n;

τ——采样次数,τ=1,2…m。

5.5.5 火炕表面平均升温速度应按下式计算:

式中: ——火炕表面平均升温速度(℃/h);

——火炕表面平均升温速度(℃/h);

tkm,1——检测持续时间内受检对象初始时刻的平均温度(℃);

tkm,2——检测持续时间内受检对象到达热稳定时刻的平均温度(℃);

τ2—τ1——火炕升温阶段的检测持续时间(h)。

5.5.6 火炕表面平均降温速度应按下式计算:

式中:φ——火炕表面平均降温速度(℃/h);

tkm,3——火炕检测结束时刻炕面的平均温度(℃);

tkm,4——火炕停止运行炕面到达热稳定时刻的平均温度(℃);

τ4—τ3——火炕降温阶段的检测持续时间(h)。

5.5.7 火炕综合热效率应按下式计算:

式中:η——火炕综合热效率(%);

q2——排烟热损失(%),按本规程附录D计算;

q3——气体未完全燃烧热损失(%),按本规程附录D计算;

q4——固体未完全燃烧热损失(%),按本规程附录D计算;

q5——炉灶散热损失,按8%选取(%);

q6——灰渣物理热损失,按0.5%选取(%)。

5.5.8 火炕单位面积散热量应按下列公式计算:

式中:qF——火炕单位面积散热量(W/m2);

F——火炕的上表面炕面面积(m2);

τ——火炕检测时间(s);

Qk——火炕达到热稳定工况后,检测时间内火炕累计散热量(J);

ηk——火炕综合热效率(%);

Bk——火炕达到热稳定工况后,火炕在检测时间内消耗的燃料量(kg);

Qydw,k——火炕在检测时间内所消耗的燃料的应用基低位发热量(kJ/kg)。

5.5.9 火炕自然循环作用压头应按下式计算:

式中:△Pm——检测持续时间内受检对象的平均自然循环作用压头(Pa);

△Pi——检测持续时间内受检对象的第i个瞬时自然循环作用压头(Pa);

n——检测持续时间内受检对象的作用压头的个数;

i——某测点逐时值顺序号。

5.5.10 一氧化碳的质量浓度应按下式计算:

式中:C1——标准状态下质量浓度(mg/m3);

C2——一氧化碳体积浓度(mL/m3);

B——标准状态下的气体摩尔体积,当0℃,101.3kPa时,B=22.41,当25℃,101.3kPa时,B=24.46;

28——一氧化碳分子量。

5.5.11 PM2.5和PM10的质量浓度应按下式计算:

式中:C——PM2.5或PM10的质量浓度(mg/m3);

W1、W2——分别为采样前后滤膜质量(g);

V——换算成标准状态下(0℃、101.3kPa)的采样体积(m3)。

附录A 火炕材料热工性能表

表A 火炕材料热工性能表

附录B 相变材料物性表

表B 相变材料物性表

附录C 仪器仪表的性能要求

附录C 仪器仪表的性能要求

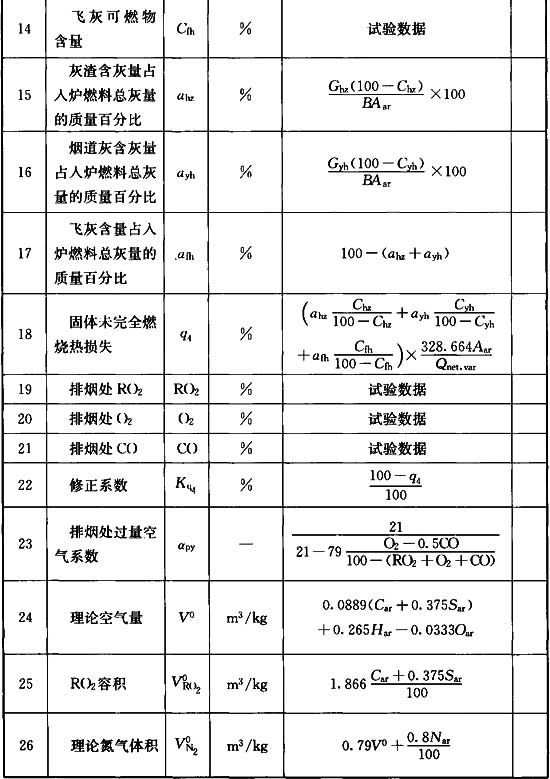

附录D 火炕综合热效率计算表

表D 火炕综合热效率计算表

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180

2 《室内空气质量标准》GB/T 18883

3 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618

中华人民共和国行业标准

农村火炕系统通用技术规程

JGJ/T 358-2015

条文说明

制订说明

《农村火炕系统通用技术规程》JGJ/T 358-2015经住房和城乡建设部2015年3月30日以第789号公告批准、发布。

本规程编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国农村火炕系统设计、施工和检测的实践经验,通过试验取得了农村火炕系统设计、施工的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《农村火炕系统通用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 则

1.0.1 火炕是我国北方地区居民所发明的一种保障室内温度的采暖设备,至今已应用了数千年。火炕在漫长的发展过程中,逐渐向多样化方向发展,各种新型火炕不断出现。但目前我国火炕的设计、搭建和使用仍以民间经验为主,缺乏统一的技术规程和市场引导,缺乏理论依据,造成了火炕热性能差异很大,节能减排效果参差不齐,为规范火炕的设计和建造,编制本规程。

3 火炕系统设计

3.1 一般规定

3.1.2 室内一氧化碳允许含量参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

3.1.4 人生活在火炕上,人体直接接触火炕。火炕温度不高于39℃时,细胞代谢与温度成正比;当人体细胞处于39℃~40℃的环境中1h,即使受到一定损伤,但仍有可能恢复;而处于40℃~41℃环境中1h,细胞会普遍受到损伤,仅少数有可能恢复。从人体生理和舒适性要求角度出发,炕面最高温度不能高于40℃。儿童经常在炕上玩耍,炕表面温度过高,也容易引起儿童烫伤。因此,从安全角度出发,需要限制火炕的表面温度。烟气从炕头的进烟口进入火炕,烟气在流动过程中其温度不断降低,导致与其接触的不同位置的炕面温度出现较大差别。炕面温度不均匀,不仅热舒适性差,也会影响向室内散热。因此要求炕面整体温度应控制在一定范围内。实验表明,炕面温度不均匀度可以控制在15℃之内。

3.1.5 落地火炕热效率比较低,但国内的实践表明,设计良好的落地火炕热效率可以达到40%以上,而节能高效的架空炕(吊炕)的综合热效率已达70%以上。现行行业标准《高效预制组装架空炕连灶施工工艺规程》NY/T 1636中要求火炕的综合热效率在70%以上。

3.1.7 传统的火炕炉灶绝大多数使用手工垒砌,其热效率只有12%左右。由于吊火高、灶门大、炉膛大、无炉箅、无通风道、有些炉灶无烟囱,造成燃料大量浪费,还严重损害了人们的身体健康。经过工程技术人员的不懈努力,我国省柴灶热效率可达到30%以上。优质的高效低排放户用生物质炉灶的热效率已经达到35%~41%。煤炉的热效率达到40%以上。为了防止炉灶引发的火灾,根据现行国家标准《农村防火规范》GB 50039的有关规定,本条规定炉灶外表面与可燃物体相邻部位的壁厚不应小于120mm。

3 火炕系统设计

3.1 一般规定

3.1.2 室内一氧化碳允许含量参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

3.1.4 人生活在火炕上,人体直接接触火炕。火炕温度不高于39℃时,细胞代谢与温度成正比;当人体细胞处于39℃~40℃的环境中1h,即使受到一定损伤,但仍有可能恢复;而处于40℃~41℃环境中1h,细胞会普遍受到损伤,仅少数有可能恢复。从人体生理和舒适性要求角度出发,炕面最高温度不能高于40℃。儿童经常在炕上玩耍,炕表面温度过高,也容易引起儿童烫伤。因此,从安全角度出发,需要限制火炕的表面温度。烟气从炕头的进烟口进入火炕,烟气在流动过程中其温度不断降低,导致与其接触的不同位置的炕面温度出现较大差别。炕面温度不均匀,不仅热舒适性差,也会影响向室内散热。因此要求炕面整体温度应控制在一定范围内。实验表明,炕面温度不均匀度可以控制在15℃之内。

3.1.5 落地火炕热效率比较低,但国内的实践表明,设计良好的落地火炕热效率可以达到40%以上,而节能高效的架空炕(吊炕)的综合热效率已达70%以上。现行行业标准《高效预制组装架空炕连灶施工工艺规程》NY/T 1636中要求火炕的综合热效率在70%以上。

3.1.7 传统的火炕炉灶绝大多数使用手工垒砌,其热效率只有12%左右。由于吊火高、灶门大、炉膛大、无炉箅、无通风道、有些炉灶无烟囱,造成燃料大量浪费,还严重损害了人们的身体健康。经过工程技术人员的不懈努力,我国省柴灶热效率可达到30%以上。优质的高效低排放户用生物质炉灶的热效率已经达到35%~41%。煤炉的热效率达到40%以上。为了防止炉灶引发的火灾,根据现行国家标准《农村防火规范》GB 50039的有关规定,本条规定炉灶外表面与可燃物体相邻部位的壁厚不应小于120mm。

3.2 火炕设计

3.2.1 当人口少时,火炕长度、宽度也可以按自己意愿确定尺寸搭建。

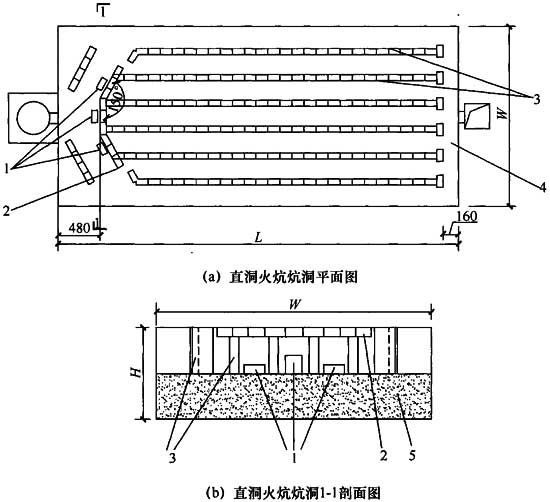

3.2.6 几种典型火炕炕洞(图1~图3)。

花洞火炕(图1),炕面可直接用红砖搭砌,炕内支柱是由红砖竖直摆放形成,从炕头开始,第一横洞是每隔一块红砖就留出120mm的空隙(炕面砖是顺摆与炕墙方向一致),第二横洞是第一个横洞对着的每个空隙摆放支柱形成错落的横洞,第三横洞摆法与第一横洞对齐,第四横洞与第二横洞对齐,以此类推。此外,还要在炕梢对着出烟口处第二横洞砌成600mm长的挡墙,使烟气流动到炕梢之后从两侧进入烟囱。

直洞火炕(图2),炕面可直接用红砖搭砌,炕内支柱由立砖搭建,6道立砖形成炕内7个炕洞,为使烟气均匀分布,从炕头间墙起至480mm处设置分烟设施,分烟砖摆法是以

图1 花洞火炕炕洞平面图

1-分烟砖;2-挡墙

灶膛喉眼垂直炕洞为中心,向上、下各洞弯曲成弧形,中心角度为150°,迎火砖设在中间三个洞前的100mm处,呈弧形。

图2 直洞火炕炕洞示意图

1-迎火砖;2-分烟砖;3-立砖炕洞墙;4-出烟汇合通道;5-垫土

大洞火炕(图3),大洞火炕把直洞火炕的7个炕洞改成4个炕洞,可避免炕洞堵塞,同时也增加了烟气与炕面板的接触面积,提高火炕热效率,大洞火炕炕面需由土坯、定型石板、钢筋混凝土预制板等砌筑,炕洞墙用立砖摆成,共三道,从炕墙开始每隔420mm为一道,沿着烟气流动方向一直摆到炕梢的会合烟道为止。

图3 大洞火炕炕洞平面图

1-分烟砖;2-立砖炕洞墙

3.2.7 因火炕长度方向为3块炕底板,并考虑灰缝,预制钢筋混凝土炕面板的尺寸可为(炕体长度—50)/3mm(长)×600mm(宽)×50mm(高),炕面板中与炕底板尺寸不同的3块尺寸定为(炕体长度—50)/3mm(长)×500mm(宽)×50mm(高),是为炕沿留出空间。

3.3 相变蓄热炕面设计

3.3.3 由于炕体受热不均,炕头与炕梢温度相差依然很大,对普通炕体表面温度测试得出其相差值最大可达到15℃。因此,建议选择用于火炕的相变材料时,可将炕体分区,但分区数量不宜过多,以3段为宜。

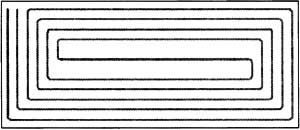

3.3.5 相变材料具有腐蚀性,当采用管道封装时,所选材料应具有耐腐蚀性,以免发生泄漏。管道直径宜为15mm~20mm,管道长度应留出相变材料的膨胀空间,管道布置宜为平行布管方式(图4),也可采用回转形方式(图5)。

当采用预制炕面板时,炕面板上部修砌凹槽(凹槽尺寸可根据相变材料用量确定)(图6)。为防止相变材料向下渗透到炕板内,影响炕体结构,凹槽应做密封处理,所选的密封材料以相变材料不腐蚀密封材料为宜,上部采用木条密封(图7),木条尺寸略大于凹槽尺寸,木条缝隙用水泥砂浆找平封严。

图4 平行布管方式

图5 回转形布管方式

图6 预制钢筋混凝土炕面板

图7 预制钢筋混凝土板上部密封

3.4 烟囱设计

3.4.1 烟囱放在外墙或内墙角处,不影响视觉,同时可减少占用有效的空间。室外风向、风速和静压对烟囱排烟效果影响很大,烟囱设在负压区有利于烟气排放。不同形式的屋顶,其负压区所在的位置不同。平屋顶建筑由于烟囱高出屋面的距离高于涡流区,因此烟囱可设置在屋顶的任何位置上。1:3坡屋顶的建筑其静压分布与平屋顶相似,因此烟囱设置位置与平屋顶基本相同。1:2坡屋顶的建筑迎风面全部位于正压区,负压区位于背风区,因此宜将烟囱设置在背风区。1:1坡屋顶的建筑迎风面全部位于正压区,在屋面的背风区形成涡流区较高,一般情况下,为避免烟囱低于涡流区而需要建造的烟囱高度太高,因此,比较好的位置是将烟囱设置在屋脊处。

3.4.2 烟囱与炉灶位于同侧,利于夏季烟气不经炕内烟道而直接由烟囱排出,改善夏季室内热环境。

5 火炕性能检测

5.1 一般规定

5.1.1 火炕功能可分为基本功能和辅助功能。火炕的基本功能是将烟气携带的热量散到室内,辅助功能是供人坐卧。火炕的基本功能是通过热工性能和环保性能来反映的。环保性能指标可分为污染物排放指标和污染物渗漏指标。热工性能指标可分为性能指标和安全指标。本规程仅对热工性能指标和污染物渗漏所导致室内环境质量检测方法进行规定。

5.1.3 火炕是通过各个散热表面向房间散热量的。如果火炕潮湿,则影响检测结果;如果在检测前需要预热,则将加长检测时间;如果表面有覆盖物、周围有遮挡物(建筑墙体除外),则要影响其散热效果。由于吊炕下方的表面是火炕散热面积一部分,因此检测时,吊炕下部不应有任何物体,以免遮挡散热表面。本款参照现行行业标准《民用火炕性能试验方法》NY/T 58中相应条款对检测条件做了规定。

5.1.4 本条根据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中关于墙面抹灰的平整度检测方法确定的。

5 火炕性能检测

5.1 一般规定

5.1.1 火炕功能可分为基本功能和辅助功能。火炕的基本功能是将烟气携带的热量散到室内,辅助功能是供人坐卧。火炕的基本功能是通过热工性能和环保性能来反映的。环保性能指标可分为污染物排放指标和污染物渗漏指标。热工性能指标可分为性能指标和安全指标。本规程仅对热工性能指标和污染物渗漏所导致室内环境质量检测方法进行规定。

5.1.3 火炕是通过各个散热表面向房间散热量的。如果火炕潮湿,则影响检测结果;如果在检测前需要预热,则将加长检测时间;如果表面有覆盖物、周围有遮挡物(建筑墙体除外),则要影响其散热效果。由于吊炕下方的表面是火炕散热面积一部分,因此检测时,吊炕下部不应有任何物体,以免遮挡散热表面。本款参照现行行业标准《民用火炕性能试验方法》NY/T 58中相应条款对检测条件做了规定。

5.1.4 本条根据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中关于墙面抹灰的平整度检测方法确定的。

5.2 检测项目

5.2.2 火炕性能是指其在一定条件下,火炕实现预定目的或者规定用途的能力。火炕的性能指标应能反映火炕的基本特性,有明确的物理意义,便于实施,具有可比性。性能指标可由热舒适指标、能力指标和能效指标组成。火炕的安全指标是为了防止火炕内流过的烟气造成室内环境污染和防止表面温度过高,导致烫伤人员及产生火灾。

火炕这种采暖设备与常规的采暖设备不同,其热工性能不能在实验台上进行检测,只能在现场按照一个统一的方法对其检测。本条根据检测目标,对热工性能检验项目进行了规定。

5.3 热工性能检测

5.3.1、5.3.2 火炕为一种采用烟气进行局部采暖的散热设备,火炕的运行,可分为三个阶段。如图8所示,从点火开始到炕面达到热稳定阶段,为升温阶段;从熄火到下一次点火开始阶段为炕面降温阶段。升温终点至降温起点之间的阶段,为热稳定阶段。火炕热工性能评价是针对评价目标,并测定其功能、性能和由其所产生的影响等属性。火炕的固有性能检测,除炕面平均升温速度、火炕降温速度外,其他指标均应在达到热稳定工况下进行检测,为维持热稳定工况,宜每半小时添加相同数量的燃料。

火炕热工性能检测所需要的稳定条件,包括火炕所处的环境稳定及火炕的热稳定。

我国农宅的室内温度一般在10℃~16℃,也有达到18℃的,为减小环境对检测结果的影响,方便检测,规定检测时室内温度为12℃~18℃。烟气在流动的过程中,与炕面板进行换热,烟气温度沿程变化。刚开始启动时,变化较大,随着时间的增加,逐渐减小。如果在运行时,均匀添加燃料,每一固定的时间内,所烧的燃料量相同,则烟气温度或炕面温度将稳定在某一范围之内。火炕的热稳定状态,可以利用火炕出烟口的烟气温度来判定,也可以利用火炕炕面平均温度来判定。研究表明,利用火炕炕面温度变化率来判断更方便。

检测时为防止向炉灶内添加燃料造成较大的温度波动,特规定在炉灶启动一小时后,每半小时加相同数量的燃料。经验表明,燃煤火炕,每次加0.5kg左右的煤,可以维持火炕表面温度稳定(图9)。试验结果表明,在稳定状态下,火炕炕面温度变化率小于±1.5%。为安全起见,本处取±2%。

图9 火炕炕面温度变化率

5.5 检测结果处理

5.5.5 火炕表面平均升温速度表示的是火炕升温的快慢。升温速度快有利于火炕迅速提高表面温度,加快向室内的散热量。火炕表面平均升温速度表示的是火炕由初始状态,达到稳定状态时的升温快慢的性能指标。初始时刻为炉灶点火时刻,稳定时刻为火炕达到热稳定状态的时刻。

5.5.6 火炕的降温速度与蓄热有关,蓄热作用可减小由于火炕间歇运行引起的火炕表面温度和室内空气温度的波动,改善人体热舒适和采暖效果。建造好的火炕的蓄热性能,可通过火炕表面降温速度来检测。火炕表面平均降温速度表示的是火炕由运行稳定状态,达到停止运行的另一个稳定状态时的降温快慢的性能指标。由火炕停止时刻开始计算,至火炕停止运行后达到新的热稳定状态。

5.5.7 火炕的能效是通过热效率来反映的。火炕热效率为火炕有效利用热量与进入炕内热量之比。火炕的散热量可通过烟气的温降来求得。由于烟气自然循环压差很小,烟气流速常常低于测量烟气流量的毕托管的测量下限,加上烟气压力波动较大,所以使得烟气流量很难测准。现阶段由于烟气流量检测难度较大,无法通过正平衡的方法来求取火炕热效率。在热稳定状态下,火炕热效率可按照反平衡法计算。本条计算方法参照现行行业标准《民用火炕性能试验方法》NY/T 58中相应条款制定。

5.5.8 单位面积散热量是火炕的固有性能指标,表示的是火炕在规定的检测条件下,单位面积炕面在单位时间内向环境散出的热量。由于现有的测量技术,无法保证通过测量烟气散热量的方法来准确获取火炕的散热量,因此,通过火炕热效率来计算散热量。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

建筑用真空绝热板应用技术规程 JGJ T 416-2017

中华人民共和国行业标准建筑用真空绝热板应用技术规程TechnicalspecifieationforapplicationofvacuuminsulationpanelsforbuildingsJGJ/T416-2017发布日期:2017年0...

2025-05-19

『JGJ128-2010』建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

中华人民共和国行业标准建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范TechnicalcodeforsafetyofframescaffoldingswithsteeltubulesinconstructionJGJ128-2010批准部门:中华...

2025-05-19

『CECS308:2012』农村住宅用能测试标准

中国工程建设协会标准农村住宅用能测试标准StandardformeasuringdomesticenergyconsumptionofruraldwellingsCECS308:2012主编单位:中国建筑设计研究院批准单位:中国...

2025-05-19