欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

通用雷达站设计标准

Standard for design of general radar station

GB 51418-2020

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2020年10月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2020年 第37号

住房和城乡建设部关于发布国家标准《通用雷达站设计标准》的公告

现批准《通用雷达站设计标准》为国家标准,编号为GB 51418-2020,自2020年10月1日起实施。其中,第4.0.7条为强制性条文,必须严格执行。

本标准在住房和城乡建设部门户网站公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇二〇年一月十六日

前言

本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2013]169号)的要求,由工业和信息化部电子工业标准化研究院、南京恩瑞特实业有限公司会同有关单位共同编制而成。

本标准在编制过程中,编制组对我国通用雷达站设计要求等进行了调研,根据通用雷达站设计多年来积累的经验,并参照相关标准,在广泛征求意见的基础上,进行了反复讨论和修改,最后经审查定稿。

本标准的主要技术内容是:总则、术语、通用雷达站分类及构成、雷达设备布置、场地选择和总平面布局、建筑与结构、通信与供电、给排水与消防、暖通与空调、监控与安防、雷电防护。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由南京恩瑞特实业有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄送南京恩瑞特实业有限公司(地址:江苏省南京市江宁将军大道39号,邮编:211106)。

本标准主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院 南京恩瑞特实业有限公词

本标准参编单位:上海民航新时代机场设计研究院

中国民用航空华北地区空中交通管理局

中国电子科技集团公司第十四研究所

中国科学院大气物理研究所

安徽四创电子股份有限公司

成都中电锦江信息产业有限公司

南京理工大学

南京欧文达科技工程有限公司

本标准主要起草人员:李忱 谈洪 杜宝强 杨银凤 薛长立 杜益 甄广炬 周建华 孙兆军 段树 郑斯平 方文贵 牛忠文 贺立新 王青 蔡承翰 关象石 朱晓华

本标准主要审查人员:朱亚杰 李玉书 陈大任 周建伟 林光 闫宏涛 宁军 张增太 王元光 康小勇

1 总则

1.0.1 为规范通用雷达站工程的设计内容和深度,提高该类工程的设计水平,达到技术先进、节约能源、保护环境、经济合理和确保质量,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建通用雷达站的设计。

1.0.3 通用雷达站设计除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 通用雷达站 general radar station

是指为满足各类民用雷达的使用要求,保证雷达运转、值守所建设的建(构)筑物、场地和雷达设备的统称。

2.0.2 天气雷达 weather radar

是利用云雾、雨、雪等降水粒子对电磁波的散射和吸收特性,探测降水空间分布的一种探测设备。

2.0.3 风廓线雷达 wind profile radar

是通过向高空发射不同方向的电磁波束,接收并处理这些电磁波束因大气垂直结构不均匀而返回的信息,进行高空风场探测的一种遥感设备。

2.0.4 一次监视雷达 primary surveillance radar

是通过发射电磁波进行探测,利用空中目标的回波信号发现目标,并进行参数测量获取距离、方位和相对速度信息的一种主动式监视雷达。

2.0.5 二次监视雷达 secondary surveillance radar

是通过地面询问机发射询问信号,并接收空中装有机载应答设备的飞行器发出的应答信号,继而获知飞行器各类信息的监视雷达。

2.0.6 场面监视雷达 surface movement radar

是通过发射电磁波进行探测,利用目标的回波信号发现场面目标的雷达,包括机场监视雷达、港口监视雷迭。

2.0.7 天线罩 radome

具有良好的电磁波穿透特性,用于保护雷达天馈系统免受外部环境影响的薄壳结构,多为截球体。

3 通用雷达站分类及构成

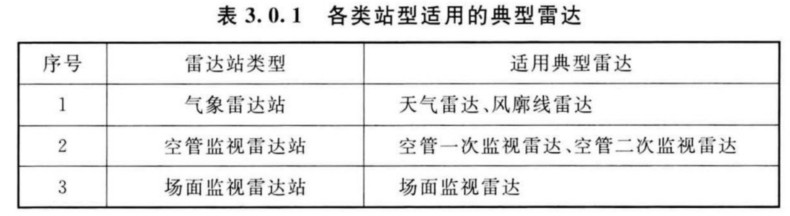

3.0.1 通用雷达站主要应包括气象雷达站、空管监视雷达站和场面监视雷达站三种类型,各类站型适用的典型雷达宜按照表3.0.1选择。

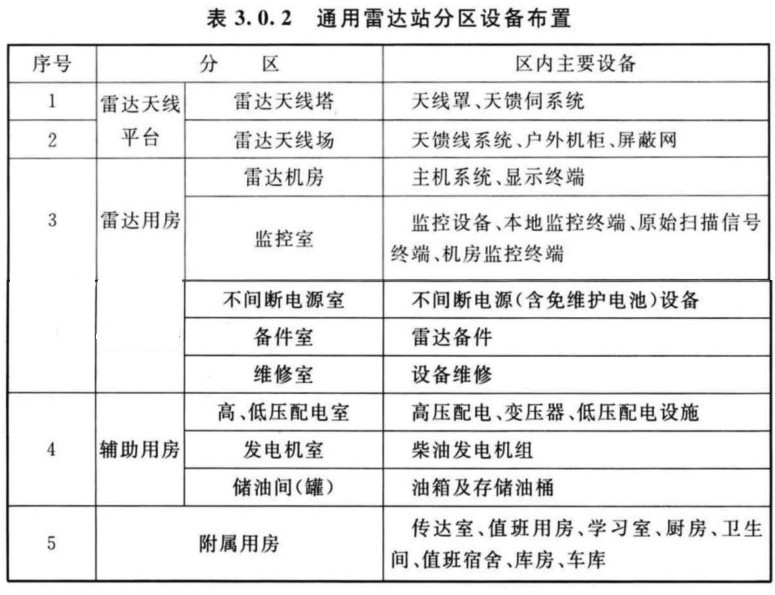

3.0.2 通用雷达站应由设备、建(构)筑物和场地构成,并应符合下列规定:

1 通用雷达站的设备,应由雷达设备和辅助设施构成。雷达设备宜包括室外单元、室内设备。辅助设施宜包括天线罩、供配电设备、给排水消防设备、暖通设备、通信网络设备、雷电防护设施、接地设施、安防与环境监控等设施。

2 通用雷达站的建(构)筑物,宜由雷达天线平台、雷达用房、辅助用房和附属用房组成。雷达站建(构)筑物的分区,宜结合雷达站的总体布置统一规划。分区内设备的布置应符合表3.0.2的要求。

3 通用雷达站的场地宜由站内道路、停车位、绿地等构成。

4 雷达设备布置

4.0.1 雷达天线的架设方式应满足探测要求。

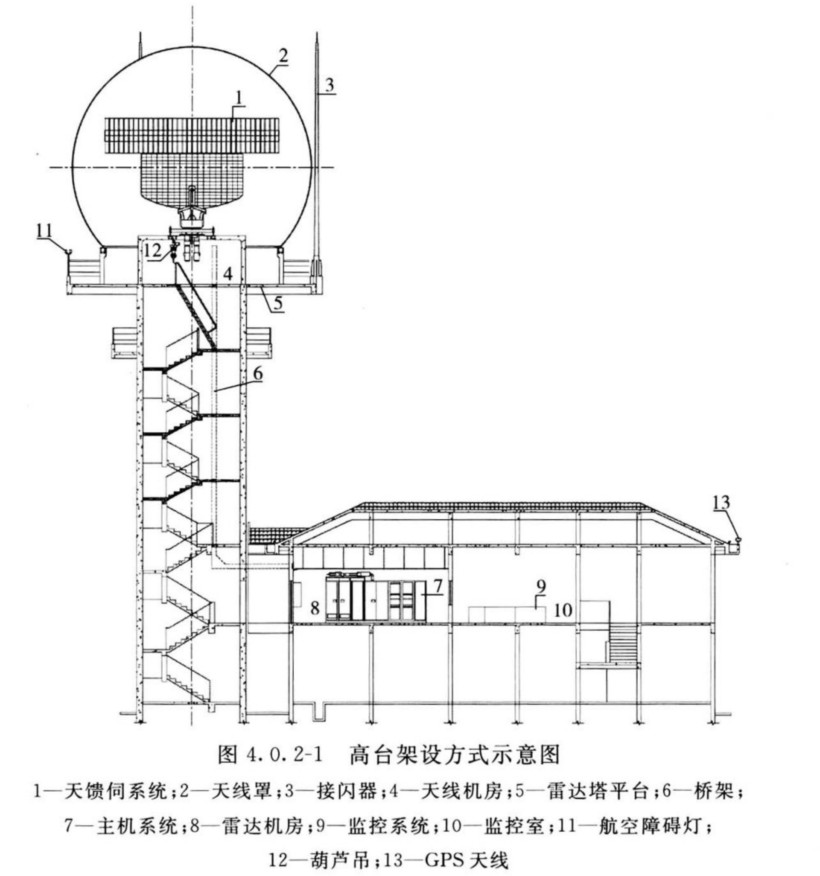

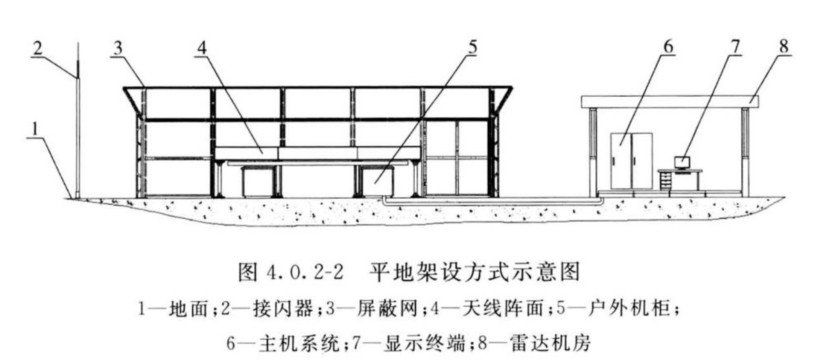

4.0.2 雷达天线可选择高台或平地的架设方式(图4.0.2-1和图4.0.2-2)。

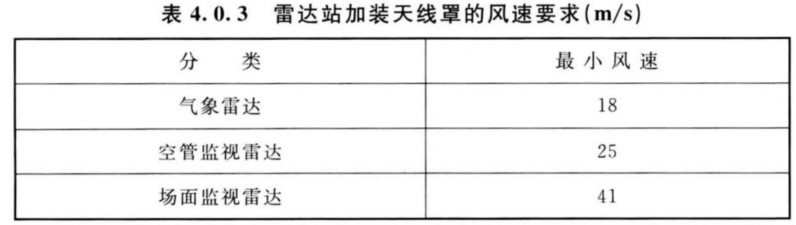

4.0.3 通用雷达站的气候环境,应满足雷达设备探测和运转的要求。当温度、湿度、风速和盐雾浓度等气候环境不满足要求时,宜增加天线罩。通用雷达站所在地区的平均最大风速超过表4.0.3的规定时,应加装天线罩。

4.0.4 当环境最大阵风速度大于65m/s时,应向天线罩供应商提出特殊设计要求。雷达站风环境条件应按所在地区气象资料确定。

4.0.5 加装天线罩时,天线罩中心宜与天线旋转中心重合。

4.0.6 户外机柜需要安装基础时,应按其技术要求进行设计。

4.0.7 雷达天线塔、雷达机房、变配电室工作区域必须配置门禁。雷达天线塔内天线工作区域应设置紧急制动联动装置。

4.0.8 通用雷达站的雷达机房机柜平面布置,应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

4.0.9 雷达主机系统机柜的位置,应满足波导口对准波导窗口的要求。

4.0.10 通用雷达站机房内电缆应敷设在金属屏蔽桥架内,宜强弱电分开布放,并应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

5 场地选择和总平面布局

5.1 场地选择

5.1.1 通用雷达站的站址,宜选择在地势相对较高的地区,并应避开地震带、洪涝区、地质灾害多发区。

5.1.2 通用雷达站宜选择周边空旷的地区。探测要求的覆盖范围内不宜有影响探测效果的障碍物。

5.1.3 新建通用雷达站不得影响周边既有合法设施的运行。

5.1.4 通用雷达站站址的电磁环境应满足雷达正常工作的需要。

5.1.5 通用雷达站宜与变电站、电气化铁道、公路、高压输(配)电线以及其他具有电气干扰源的设施保持安全距离。

5.1.6 通用雷达站应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定。

5.1.7 通用雷达站应远离强噪声源、强振动源。

5.1.8 通用雷达站应避开烟雾源、粉尘源和有害气体源,避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质的场所。

5.1.9 通用雷达站场地宜选择在便于供电、供水、交通和通信的地点。

5 场地选择和总平面布局

5.1 场地选择

5.1.1 通用雷达站的站址,宜选择在地势相对较高的地区,并应避开地震带、洪涝区、地质灾害多发区。

5.1.2 通用雷达站宜选择周边空旷的地区。探测要求的覆盖范围内不宜有影响探测效果的障碍物。

5.1.3 新建通用雷达站不得影响周边既有合法设施的运行。

5.1.4 通用雷达站站址的电磁环境应满足雷达正常工作的需要。

5.1.5 通用雷达站宜与变电站、电气化铁道、公路、高压输(配)电线以及其他具有电气干扰源的设施保持安全距离。

5.1.6 通用雷达站应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定。

5.1.7 通用雷达站应远离强噪声源、强振动源。

5.1.8 通用雷达站应避开烟雾源、粉尘源和有害气体源,避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质的场所。

5.1.9 通用雷达站场地宜选择在便于供电、供水、交通和通信的地点。

5.2 总平面布局

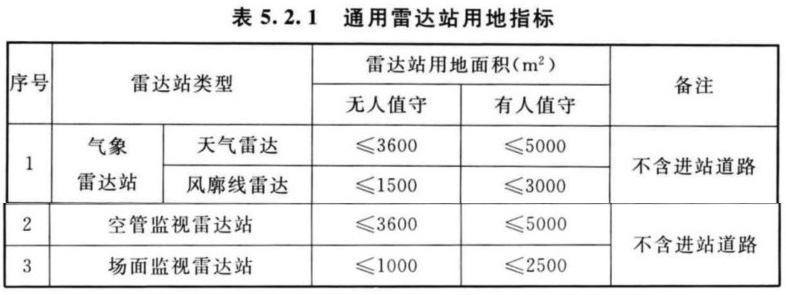

5.2.1 通用雷达站总平面布局应做到紧凑合理、节约用地。雷达站用地面积应符合表5.2.1的规定。

5.2.2 通用雷达站内建(构)筑物的布局应合理利用地形,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.2.3 雷达天线塔的位置应便于天线吊装,并宜预留天线吊装场地。

5.2.4 通用雷达站辅助用房、附属用房与雷达用房可合建。

5.2.5 通用雷达站的进站道路宜为混凝土或沥青路面,路宽不应小于3.5m。当进站道路长度超过400m时,宜设置会车区。

5.2.6 通用雷达站应考虑消防车的通行,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.2.7 站内和进站道路路面应能承受大型消防车、运输和吊装雷达设备的载荷。坡度和转弯半径应符合运输和吊装设备的要求。

5.2.8 通用雷达站场地应设置排水设施,并应具备抵御50年一遇洪涝灾害的能力。

5.2.9 通用雷达站场地周围宜设置围墙,围墙顶部距外地面高度不宜低于2.5m。

5.2.10 通用雷达站内宜设置停车位及回车坪。

5.2.11 通用雷达站内绿化植物高度不应影响雷达正常工作。

6 建筑与结构

6.1 一般规定

6.1.1 通用雷达站房屋建筑的设计使用年限不应低于50年,其抗震设防标准应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中的重点设防类(乙类)要求。附属用房独立建设时,其抗震设防标准应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中的标准设防类(丙类)要求。

6.1.2 通用雷达站的各类房屋,最小建筑面积应符合表6.1.2的规定。当设置消防泵房、饮用水处理、污水污物处理等设施时,可增加用房面积50m2~120m2。对于严寒地区,可增加采暖设施用房和车库面积50m2~80m2。

6 建筑与结构

6.1 一般规定

6.1.1 通用雷达站房屋建筑的设计使用年限不应低于50年,其抗震设防标准应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中的重点设防类(乙类)要求。附属用房独立建设时,其抗震设防标准应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中的标准设防类(丙类)要求。

6.1.2 通用雷达站的各类房屋,最小建筑面积应符合表6.1.2的规定。当设置消防泵房、饮用水处理、污水污物处理等设施时,可增加用房面积50m2~120m2。对于严寒地区,可增加采暖设施用房和车库面积50m2~80m2。

6.2 雷达天线塔基础

6.2.1 雷达天线塔的高度应符合探测要求。

6.2.2 雷达天线塔可采用钢筋混凝土剪力墙结构或钢结构,场面监视雷达塔宜采用钢结构,塔体应设楼梯。

6.2.3 雷达天线塔设计谐振频率不宜小于该雷达伺服带宽的3倍,并应满足动载荷、静载荷的综合技术要求。

6.2.4 雷达天线塔及站内建(构)筑物的地基变形应满足设备正常工作要求,并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

6.2.5 天线罩基础宜高出雷达天线塔平台1.5m~1.8m。

6.2.6 天线罩及天馈(伺)系统基础的预埋件尺寸及位置应符合技术要求。

6.2.7 雷达天线塔平台尺寸应能保证维修人员在天线罩外安全通行,并应满足接闪器的安装要求。

6.3 雷达用房及辅助用房

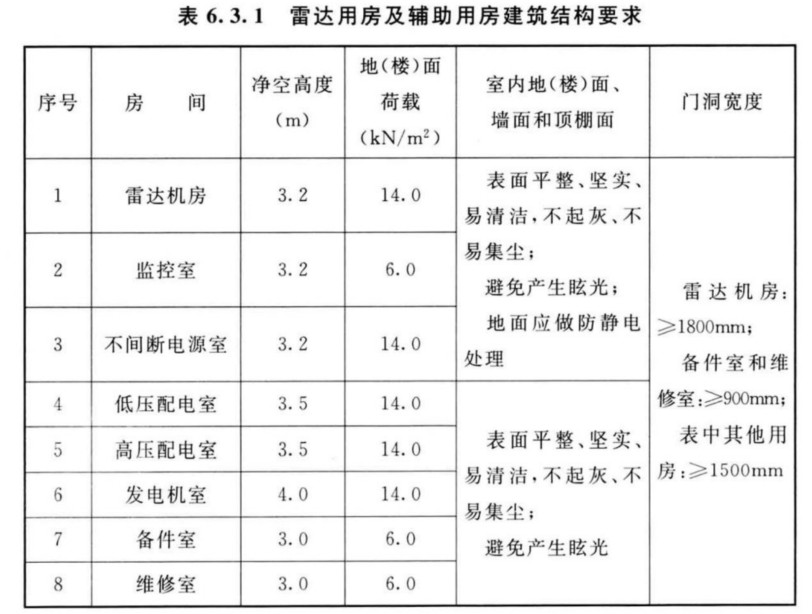

6.3.1 通用雷达站雷达用房和辅助用房的建筑结构应符合表6.3.1要求。

6.3.2 雷达用房内宜设置搬运通道,通道宽度应满足设备搬运要求。

6.3.3 穿过围护结构的孔洞、预埋管、电缆沟等应采取防水、防潮和防虫等措施。

6.3.4 当监控室紧邻雷达机房时,宜在隔墙处开设不小于1.8m(宽)×1.5m(高)、距地0.9m的观察窗。

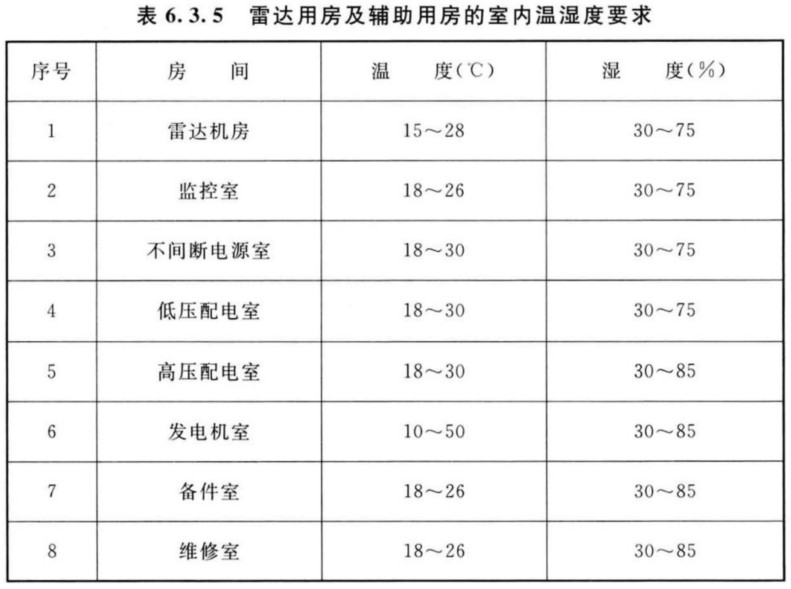

6.3.5 通用雷达站雷达用房和辅助用房的室内温湿度应符合表6.3.5的要求。

6.3.6 通用雷达站雷达用房和辅助用房的采光设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。雷达机房不宜采光。

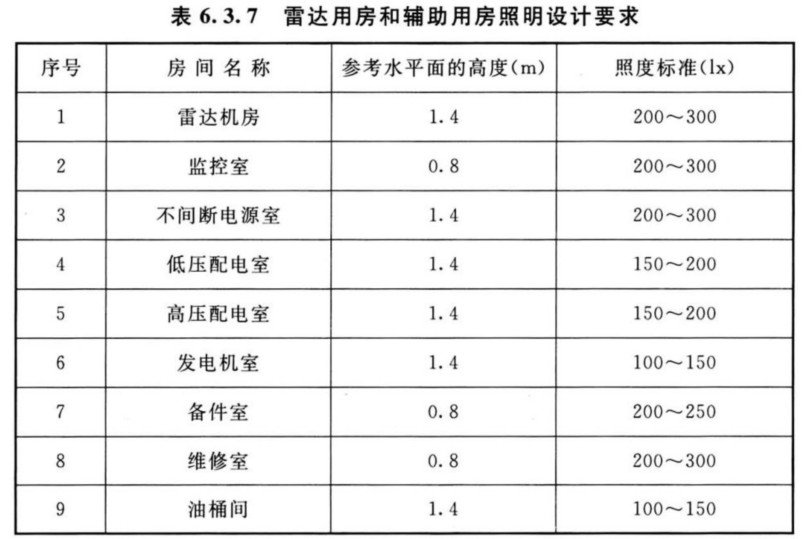

6.3.7 通用雷达站雷达用房和辅助用房的照明设计应符合表6.3.7的要求,并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。表中除了备件室和维修室外,均应具备应急照明能力,油桶间应采用防爆照明。

6.3.8 通用雷达站应设置障碍灯。

7 通信与供电

7.0.1 通用雷达站的数据传输宜采用主用、备用二路独立的传输链路。主用传输链路宜采用光缆专线,备用传输链路可采用光缆专线、微波传输链路、卫星通信链路等方式。

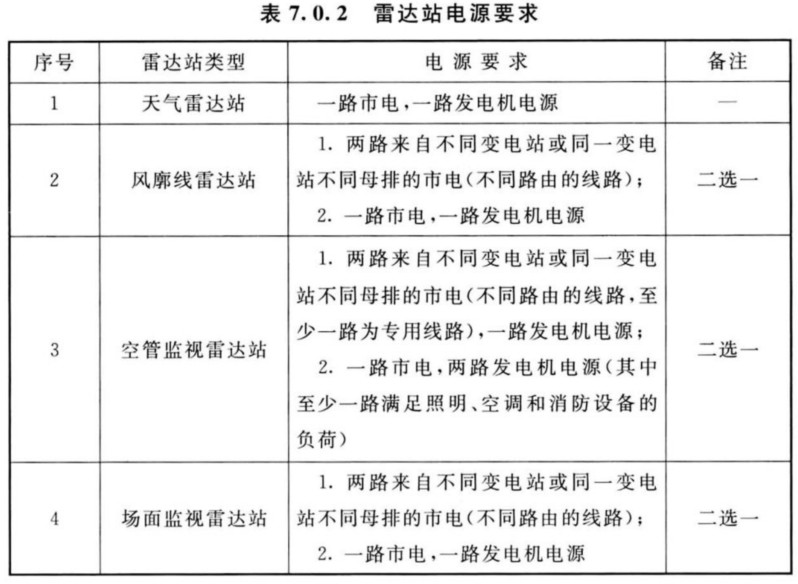

7.0.2 通用雷达站的电源及应急电源宜符合表7.0.2的要求。

7.0.3 通用雷达站所配备的柴油发电机组,至少一路的容量应满足通用雷达站雷达设备和主要用房照明、空调设施以及站内消防设备的负荷要求,并应配置自启动功能。

7.0.4 通用雷达站应配置不间断电源,容量应满足雷达设备、监控设备、通信设备、其他系统设备以及消防设备的用电负荷要求,并应具备自动和手动旁路装置。

7.0.5 满负载工作时,不间断电源系统蓄电池的持续工作时间不应低于30min。其中,空管雷达和场面监视雷达的不间断电源,应采用双机冗余方式。不间断电源应能适应供电电压的波动幅度超出额定电压值-10%~+10%的范围。当供电电压长期超出额定电压值-10%~+10%的范围时,应增加调压稳压措施。

7.0.6 通用雷达站雷达用房和辅助用房的低压配电系统应采用TN-S系统,采用专用配电箱(柜)并应靠近用电设备安装。专用配电箱(柜)应采用双路供电并宜设末端自投装置(ATS),宜配备浪涌保护器、电源监测和报警装置,并应提供可接入电力与环境监控系统的通信接口。

7.0.7 通用雷达站宜在天线罩内设置照明灯和维修插座等用电接口。机房、维修间宜设置维修插座。

8 给排水与消防

8.0.1 通用雷达站的给水宜采用集中式供水系统,首选当地市政供水系统。系统的水量、水压应满足站内生活、工艺和消防等用途的要求。

8.0.2 通用雷达站远离市政供水管网时,应在站内设置自备水源或贮水没施。自备水源需设置水处理设施,水质指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。当自备水源的水量、水压不能满足雷达站工艺、生活和消防等用水要求时,应设贮水、供水设施。

8.0.3 通用雷达站离城镇较近时,生活污水应经无害化处理后排入市政污水管网;远离城镇、无市政污水管网时,生活污水应经无害化处理并达标后排入渗水井或附近水体。当生活排水的水质达不到市政排水管道或接纳水体的排放标准,或当地有其他要求时,应经二级处理达标后排放。

8.0.4 通用雷达站离城镇较近时,雨水宜排入市政雨水管网;远离城镇、无市政雨水管网时,雨水可利用地形顺坡自然排放,或结合地形利用排水沟排往附近水体。

8.0.5 通用雷达站的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

8.0.6 通用雷达站机房和不间断电源室应采用气体消防措施,宜采用无管网气体消防装置。

9 暖通与空调

9.0.1 通用雷达站的雷达机房、监控室、不间断电源室等房屋应设置独立的空调系统。其中,雷达机房宜设置机房专用空调,站内其余房间的暖通空调标准应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

9.0.2 通用雷达站雷达机房通风空调系统的配置应结合当地的气候条件综合考虑。在多风沙或温度、湿度较高的地区,宜采用内循环方式。

9.0.3 通用雷达站通风系统的进、排风口应考虑防尘、防雨、防风及防虫等措施。

9.0.4 通用雷达站采暖系统的形式、热源类型应依据当地特点,按照安全可靠、经济实用、维护方便的原则确定。

9.0.5 通用雷达站发电机室应满足设备的散热要求。

10 监控与安防

10.1 一般规定

10.1.1 通用雷达站应设置环境和设备监控系统及安全防范系统。各系统的设计应根据机房的等级,并应按照现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348和《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定执行。

10.1.2 环境和设备监控、安全防范系统宜采用集散或分布式网络结构。系统应易于扩展和维护,并应具备显示、记录、控制、报警、分析和远程监视功能。

10.1.3 环境和设备监控系统、安全防范系统可设置在监控室内,宜采用不间断电源供电。

10 监控与安防

10.1 一般规定

10.1.1 通用雷达站应设置环境和设备监控系统及安全防范系统。各系统的设计应根据机房的等级,并应按照现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348和《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定执行。

10.1.2 环境和设备监控、安全防范系统宜采用集散或分布式网络结构。系统应易于扩展和维护,并应具备显示、记录、控制、报警、分析和远程监视功能。

10.1.3 环境和设备监控系统、安全防范系统可设置在监控室内,宜采用不间断电源供电。

10.2 环境和电力监控系统

10.2.1 环境和设备监控系统应符合下列规定:

1 应确保环境满足雷达设备和辅助设备的运行要求;

2 雷达机房和辅助用房内有可能发生水患的部位,应设置漏水检测和报警装置;

3 雷达机房和天线罩内应设置摄像机进行视频监视,高压配电室、低压配电室等可设置摄像机进行视频监视。

10.2.2 机房专用空调、柴油发电机、不间断电源系统等设备,自身宜配带监控系统,监控的主要参数宜纳入监控系统,通信协议应便于监控系统的读取。

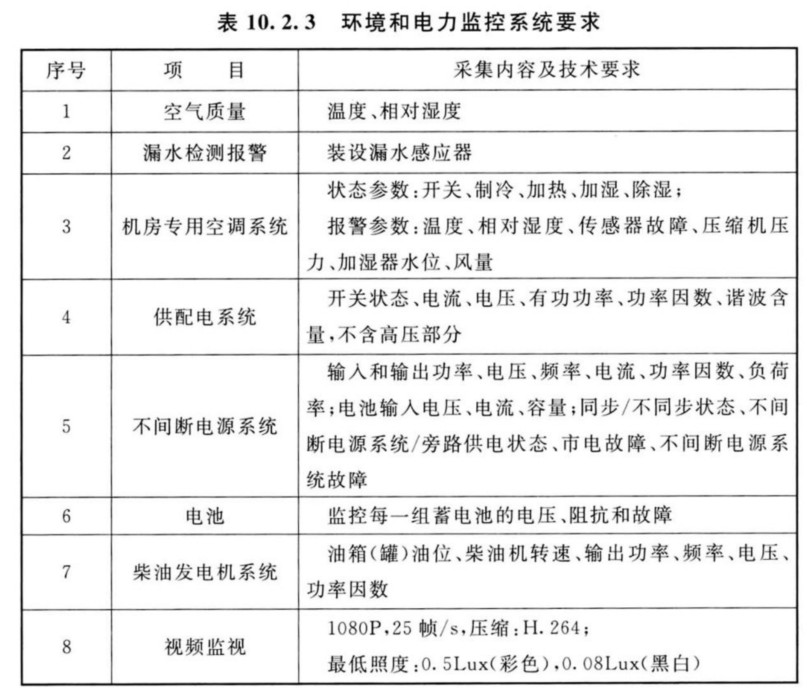

10.2.3 环境和电力监控系统的采集内容及技术要求,宜符合表10.2.3的规定。

10.3 安全防范系统

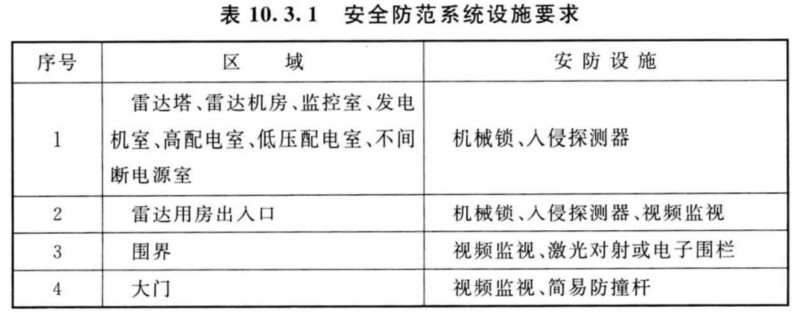

10.3.1 安全防范系统宜由视频监视、安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统组成,各系统之间应具备联动控制功能。通用雷达站安防设施的设置应符合表10.3.1规定。

10.3.2 通用雷达站设在远离城镇、人员稀少的地区时,宜在围墙上方安装电子围栏,电子围栏高度不宜低于300mm,并应设警示牌;在机场、城镇周边等地区时,宜在围墙上方安装激光对射装置。围界应分若干防区,并应与安防摄像机进行联动。

11 雷电防护

11.0.1 通用雷达站雷电防护设计,应依据当地的雷电环境、土壤、气象、地形、地质条件及雷达类型、防雷分区分别确定雷电防护等级,采取综合防雷措施。

11.0.2 通用雷达站的雷达天线平台应安装接闪杆,其高度应按照滚球法计算。接闪器之间应相互均压连接。接闪杆的材料不应影响雷达电磁波探测特性。位于高山、海岛的雷达站应设置水平方向的接闪器。

11.0.3 通用雷达站的建(构)筑物专设引下线不应少于2根,引下线应保持电气连接通路,并应以最短路径对称敷设。

11.0.4 通用雷达站接地系统应采用共用接地装置。接地体应围绕建(构)筑物环形设置。接地电阻值应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

11.0.5 通用雷达站防雷击电磁脉冲除应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定外,还应符合下列规定:

1 通用雷达站室内外配电线路、通信线路不得直接架空进入机房。配电线路应全程采用铠装电缆,直接埋地敷设或敷设在金属槽(管)内。电缆屏蔽层、金属屏蔽(管)首尾应电气贯通并应在两端接地。波导管和金属屏蔽槽(管)在穿经每一层楼时,应与该层等电位连接带电气连接。

2 通用雷达站的雷达机房应做磁屏蔽。宜在机房六面增设屏蔽网,网格尺寸不宜大于200mm×200mm。房间的金属门、窗应与建筑物主钢筋可靠电气连接。

3 通用雷达站的电涌保护器(SPD)应根据雷电环境及保护对象重要性确定防护等级,合理设置各防雷区的界面处。电涌保护器(SPD)应装设可靠的后备过电流保护装置。信号线宜在设备的出入端口装设适配的电涌保护器。处于多雷区或强雷区雷达站的低压供电系统宜加装隔离变压器。

4 通用雷达站的机房内应建立低阻抗的等电位连接基准网。各设备机柜应至少引出两条接地线,并应就近与接地网络可靠电气连接。

11.0.6 雷达机房、监控室宜设置在建筑物的低层中心部位或雷电防护区的高级别区域内,并应远离外墙。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑设计防火规范》GB 50016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《建筑采光设计标准》GB 50033

《建筑照明设计标准》GB 50034

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《数据中心设计规范》GB 50174

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《智能建筑设计标准》GB/T 50314

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《电磁环境控制限值》GB 8702

中华人民共和国行业标准

通用雷达站设计标准

GB 51418-2020

条文说明

编制说明

《通用雷达站设计标准》GB 51418-2020,经住房和城乡建设部2020年1月16日以第37号公告批准发布。

本标准紧密结合雷达站设计技术要求,认真总结国内外雷达站建设的经验、成果,采用了国内外雷达站设计中已经过实践检验获得的新技术、新工艺、新设备、新材料等应用成果和经验。

为便于规划、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《通用雷达站设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据,以及在执行中需注意的有关事项进行了说明。其中,着重对标准中强制性条款的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总则

1.0.1 由于雷达种类较多,遍及国民经济和生活的方方面面,制定能适用于所有雷达的标准非常困难,因此本标准给出的适用范围是指天线尺寸不小于2m的民用雷达。这类雷达一般都需要建设专用建筑,或者需要对原有建筑进行加固改造,增加配套设施。对于天线尺寸较小的雷达,则可以简化建设要求,或者按此标准执行。

3 通用雷达站分类及构成

3.0.1 本条是按通用雷达的用途进行分类。表中所列出的典型雷达基本都需要建设固定站。其他规模较小的雷达则不需要建站,故不包含在本标准内。

3.0.2 因采用不同的体制,通用雷达设备组成会略有差异,如风廓线雷达设备不包含伺服系统。同时雷达辅助设施可根据雷达站新建、扩建和改建的需要进行选配。

4 雷达设备布置

4.0.2 雷达因探测对象和体制的不同,探测要求各异,设备架设方式也有较大差别。在通用雷达站设计时,要满足各类雷达对架设的需求。

本标准给出了两种典型雷达结构,图4.0.2-1是空管监视雷达的安装方式,雷达探测要求在空域俯仰0°~40°、方位360°范围扫描,同时避开地面障碍物的影响,一般要求天线架高安装;图4.0.2-2是风廓线雷达的安装方式,雷达探测要求对空天顶方向扫描,风廓线雷达为相控阵体制,多采用平地安装天线。气象雷达、场面监视雷达的结构与图4.0.2-1相似。

4.0.3、4.0.4 天线罩的选用,一方面保护雷达天馈线系统或其他需安装在室外的设备免受恶劣环境侵蚀,提高设备使用寿命;另一方面是雷达系统工作精度需要。雷达方位或俯仰驱动功率,是按天线面所承受风载荷计算选取,表4.0.3中给出的风速值根据行业标准《军用地面雷达通用规范》GJB 74A、《空中交通管制S波段一次监视雷达设备技术规范》MH/T 4017、《空中交通管制S波段二次监视雷达设备技术规范》MH/T 4010制定,考虑实际使用条件时还应满足当地气象条件。

4.0.7 在雷达工作场所,工作人员的安全必须放在首位。为避兔雷达发射系统的高压、天线系统的机械旋转对人员产生伤害,故对雷达天线塔、雷达机房、变配电室工作区域必须设置门禁。尤其是雷达天线塔内天线系统机械旋转时,为防止人员误入该区域造成伤害,还必须设置紧急制动联动装置。

本条为强制性条文,必须严格执行。

4.0.9 为减少馈线损耗,雷达馈线走线一般以距离最短为原则。本条是指采用波导的馈线进入雷达机房,通常就近垂直接入雷达主机系统机柜,尽量避免使用波导弯头。

5 场地选择和总平面布局

5.1 场地选择

5.1.1 本条是针对地质、水文环境的安全性提出的。其中要求地势较高,是为了避免雨势较大时站内积水,而非出于雷达探测覆盖、避免遮挡的目的。

5.1.2 鉴于各种雷达的探测目的与参数不同,甚至同一类型的雷达不同用户使用的目的也有区别,故探测的覆盖要求、遮蔽的影响等不能一概而论。一般根据雷达本身的特性、用户的使用目的、业务特点,以是否影响探测效果为标准。设计应与实际情况相结合,遵循使用雷达的技术要求。

5.1.3 雷达本身依靠发射电磁波工作。因此新建通用雷达站的选址要避免可能会对周边既有的其他合法设施,例如导航、通信、广播等无线电设备造成干扰。

新建雷达站也不得影响周边既有合法设施的运行,例如对机场净空限制不得突破。

5.1.4 首先不能存在同频干扰,否则雷达无法正常工作。其次,也要避免其他的频率干扰,影响雷达及其附属设备的运行,进而导致雷达无法正常工作。

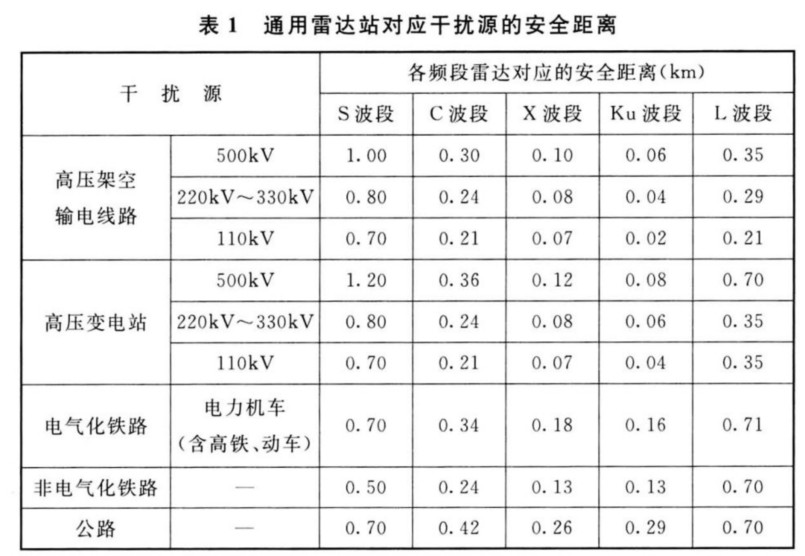

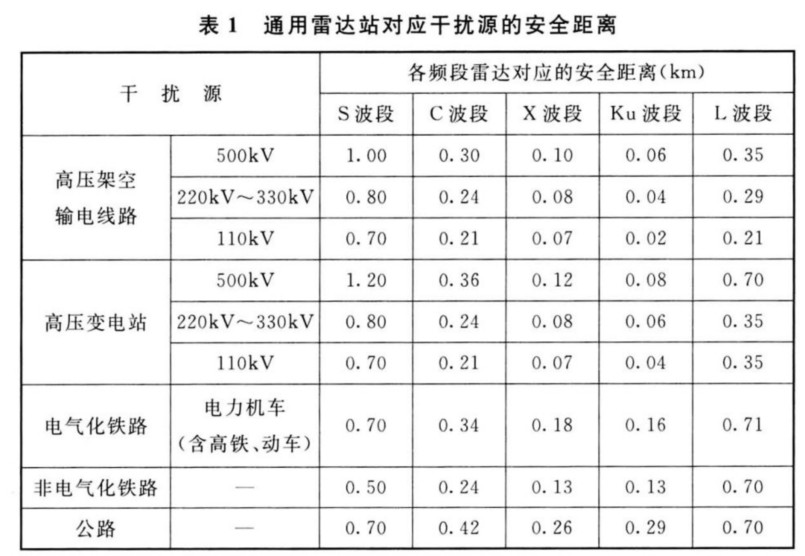

5.1.5 高压、大电流设施干扰较强,电气化铁路还可能存在供电接触点打火的现象,这些都会对雷达工作造成影响。考虑到实际操作方便,现按照电场干扰强度1dB限值、雷达工作波段、天线增益、接收机灵敏度、馈线损耗等参数,利用理论公式计算,给出了表1对应干扰源的安全距离。鉴于实际情况非常复杂,可以以不超过正常工作所允许的最大容限为原则,根据实地测试和理论计算进一步优化。

5.1.7 本条文主要考虑了振动的影响。当雷达处于振动状态时,会导致波束不稳定。远端波束移动剧烈,则影响定位、积累效果。此外,长期持久的振动,将可能导致设备连接点的松动、接触不良。

5.1.8 粉尘会影响电机、齿轮部件的工作和寿命。高浓度的粉尘可能发生爆炸。避开烟雾及有害气体,既是为了工作人员的健康考虑,也是为了防止有害气体影响雷达的工作效果,并对雷达本身造成损害。例如,腐蚀性的气体、烟雾会损害雷达表面、接口和触点,破坏波导管内壁镜面等。

本条规定避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质,是为了安全考虑。

5 场地选择和总平面布局

5.1 场地选择

5.1.1 本条是针对地质、水文环境的安全性提出的。其中要求地势较高,是为了避免雨势较大时站内积水,而非出于雷达探测覆盖、避免遮挡的目的。

5.1.2 鉴于各种雷达的探测目的与参数不同,甚至同一类型的雷达不同用户使用的目的也有区别,故探测的覆盖要求、遮蔽的影响等不能一概而论。一般根据雷达本身的特性、用户的使用目的、业务特点,以是否影响探测效果为标准。设计应与实际情况相结合,遵循使用雷达的技术要求。

5.1.3 雷达本身依靠发射电磁波工作。因此新建通用雷达站的选址要避免可能会对周边既有的其他合法设施,例如导航、通信、广播等无线电设备造成干扰。

新建雷达站也不得影响周边既有合法设施的运行,例如对机场净空限制不得突破。

5.1.4 首先不能存在同频干扰,否则雷达无法正常工作。其次,也要避免其他的频率干扰,影响雷达及其附属设备的运行,进而导致雷达无法正常工作。

5.1.5 高压、大电流设施干扰较强,电气化铁路还可能存在供电接触点打火的现象,这些都会对雷达工作造成影响。考虑到实际操作方便,现按照电场干扰强度1dB限值、雷达工作波段、天线增益、接收机灵敏度、馈线损耗等参数,利用理论公式计算,给出了表1对应干扰源的安全距离。鉴于实际情况非常复杂,可以以不超过正常工作所允许的最大容限为原则,根据实地测试和理论计算进一步优化。

5.1.7 本条文主要考虑了振动的影响。当雷达处于振动状态时,会导致波束不稳定。远端波束移动剧烈,则影响定位、积累效果。此外,长期持久的振动,将可能导致设备连接点的松动、接触不良。

5.1.8 粉尘会影响电机、齿轮部件的工作和寿命。高浓度的粉尘可能发生爆炸。避开烟雾及有害气体,既是为了工作人员的健康考虑,也是为了防止有害气体影响雷达的工作效果,并对雷达本身造成损害。例如,腐蚀性的气体、烟雾会损害雷达表面、接口和触点,破坏波导管内壁镜面等。

本条规定避开生产或存储具有腐蚀性、易燃易爆物质,是为了安全考虑。

5.2 总平面布局

5.2.1 本条阐明通用雷达站建设用地指标。编制可行性研究报告阶段,主要用作确定建设用地规模的依据;编制初步设计阶段,主要用作核定和审批建设项目用地面积的尺度。本条是根据《民用航空运输机场工程项目建设用地指标》建标〔2011〕157号的相关规定制定的。

5.2.2 通用雷达站内的布局,要满足雷达探测的要求。可依据原有地势布局雷达塔、雷达用房、辅助用房、附属用房,减少对水土环境现状的破坏。

5.2.3 雷达天线、天线罩要采用汽车起重机吊装,需预留出汽车起重机的停放场地。还要满足雷达天线、雷达罩起吊位置和雷达塔平台间无障碍物的条件。

5.2.8 由于全球气候变化,特大暴雨发生频率增高,引发洪水灾害频繁,雷达站建设中要采取措施,防止洪水对雷达站排水系统造成影响,进而形成内涝。雷达站内涝防治的设计重现期,按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的规定取值,定为50年。

5.2.9 围墙形式要考虑周边规划的要求,一般采用封闭式围墙。围墙(栏)净高在行业标准《民用航空运输机场安全保卫设施》MH/T 7003有相应规定。

6 建筑与结构

6.1 一般规定

6.1.1 通用雷达站是为航空安全提供保障和对气象灾害提供预警的设施,属于发生地震时,其使用功能不能中断或需尽快恢复的重要建筑。故房屋建筑的设计要按照重点设防类的设计要求执行。

6.1.2 气象雷达站、空管监视雷达站、场面监视雷达站的雷达用房面积,可按表2进行设计。

气象雷达机房面积一般为40m2,通常位于雷达塔平台下方,不计入雷达用房。场监雷达和风廓线雷达的机房一般采用方舱式,在方舱内布置雷达设备、传输设备、不间断电源设备等。无人值守站的附属用房为门卫间、休息室和卫生间,面积共30m2。有人值守站的附属用房较无人值守站,需增加休息室2间和餐厅1间,其面积分别为50m2和20m2左右。场监雷达站位于机场、码头等控制区内的,可不单独设立门卫室(无人值守且无人看守)。

6 建筑与结构

6.1 一般规定

6.1.1 通用雷达站是为航空安全提供保障和对气象灾害提供预警的设施,属于发生地震时,其使用功能不能中断或需尽快恢复的重要建筑。故房屋建筑的设计要按照重点设防类的设计要求执行。

6.1.2 气象雷达站、空管监视雷达站、场面监视雷达站的雷达用房面积,可按表2进行设计。

气象雷达机房面积一般为40m2,通常位于雷达塔平台下方,不计入雷达用房。场监雷达和风廓线雷达的机房一般采用方舱式,在方舱内布置雷达设备、传输设备、不间断电源设备等。无人值守站的附属用房为门卫间、休息室和卫生间,面积共30m2。有人值守站的附属用房较无人值守站,需增加休息室2间和餐厅1间,其面积分别为50m2和20m2左右。场监雷达站位于机场、码头等控制区内的,可不单独设立门卫室(无人值守且无人看守)。

6.2 雷达天线塔基础

6.2.1 雷达天线塔高度以雷达天线塔平台为准,不计安装接闪器后的总高度。

6.2.3 雷达伺服系统由电气控制系统与天线座、传动链、天线等机械结构组成,控制对象为雷达天线。根据自动控制经典理论,结构谐振直接影响雷达伺服系统的动态响应和精度。为保证伺服系统的稳定性,并有足够的稳定裕度,通常要求天线系统结构的固有频率高于伺服带宽3倍~5倍。天线系统安装在雷达塔基础上后,如建筑物安装基础固有频率过低,必将造成整个天线系统固有频率明显下降。

故本条款对天线系统安装基础固有频率,提出不小于该雷达伺服带宽3倍的基本要求。以某型号天气雷达为例,如该雷达伺服带宽为0.3Hz,则对雷达塔安装基础固有频率要求不小于1Hz。

6.2.5 天线罩基础面抬升后,可在基础位置设置进出门,便于维修人员进出天线罩和在天线罩外行走。

6.2.6 天线罩安装基础,要根据天线罩结构类型与建筑物基础实际状况设计。当阵地基础为钢结构时,直接采用螺栓连接;当建筑物基础为钢筋混凝土结构时,可通过建筑物基础和罩体之间的金属环梁来实现。建筑物基础内设置金属预埋件,环梁和罩体通过螺栓连接;环梁和建筑物基础内的金属预埋件,则通过现场焊接连接。

6.3 雷达用房及辅助用房

6.3.1 雷达设备机柜高度按2.0m计,机房净空高度通常不低于3.2m。以空管雷达设备为例,机柜占地面积为4400mm×600mm(6个机柜),重量为1500kg,并适当预留通信机柜等设备,雷达机房的活荷载标准值应取14.0kN/m2。

6.3.2 雷达设备需要整体搬运至机房,设吊装平台和通道方便设备搬运。

6.3.4 观察窗用于值班人员在监控室观察雷达机房设备情况。观察窗的设置要考虑既便于观察又兼顾机房屏蔽要求,尺寸不宜过大。

6.3.6 为保证雷达机房的洁净度、温湿度以及电磁屏蔽,雷达机房不宜开窗。

6.3.8 通用雷达站位于《中华人民共和国民用航空法》所规定的场所及范围的,要设置障碍灯。障碍灯的设置方法,要符合现行行业标准《民用机场飞行区技术标准》MH 5100的有关规定。

7 通信与供电

7.0.1 通用雷达站的通信,根据各站实际情况包括两部分:雷达站内部通信、雷达站对外通信。内部通信一般采用光缆或网线传输至终端操作室,如果雷达主机与终端操作室相隔距离超出100m,通常选用光缆通信。对外通信方式按本标准执行,通信带宽需事先向雷达生产厂家咨询后决定。

7.0.2 空管监视雷达用于监视空中飞行的航空器,故供电等级相对于场面监视雷达和气象雷达要求更高。

7.0.5 当供电电压长期超(欠)额定电压值-10%~+5%的范围时,超出了一般不间断电源的使用范围,要增加调压稳压措施。特别是长期欠压时,会使不间断电源的电池始终处于放电状态,从而失去不间断电源的功能。

7.0.8 设置用电接口主要考虑天线罩内维修、照明需求。在极寒地区或炎热地区,为保证天线运转可靠,还要提供安装空调的电源。

8 给排水与消防

8.0.2 自备水源通常采用从地下水取水(打井)和从河流、水库取水等方式。若增加水处理、贮水、供水设施,则可相应增加辅助用房面积。

8.0.4 雨水若需排往附近水体,可采用管道或排水沟。

9 暖通与空调

9.0.1 通用雷达站的雷达机房、监控室、不间断电源室是保障雷达站运行的最基本用房,需设置独立空调,其可在主用电源故障时由备用电源供电。

9.0.3 通风是发电机房建设很重要的内容。通风不良,会直接影响发动机的燃烧,导致机房温升,降低发动机的输出功率。油机房进排风口的尺寸选择,应根据机组燃烧所需的燃气量和机组散热所需的换气量进行计算。排风口、排烟口和进风口不得设置在同侧,以防止空气短路和废气被吸入油机房中。

10 监控与安防

10.1 一般规定

10.1.1 机房监控系统数据采集点分布在雷达塔、雷达用房、辅助用房、附属用房各处。安防系统的采集点沿围界分布,可将各信息点汇聚至一个建筑物内,如围界、大门的信息点可汇聚至门卫室,再汇聚到雷达机房。

10 监控与安防

10.1 一般规定

10.1.1 机房监控系统数据采集点分布在雷达塔、雷达用房、辅助用房、附属用房各处。安防系统的采集点沿围界分布,可将各信息点汇聚至一个建筑物内,如围界、大门的信息点可汇聚至门卫室,再汇聚到雷达机房。

10.2 环境和电力监控系统

10.2.2 机房专用空调、不间断电源、围界防入侵等系统,通常采用智能化产品。摄像机一般采用网络型,配电柜需安装智能仪表等,方便数据采集,提高系统可靠性。

10.3 安全防范系统

10.3.1 通用雷达站的雷达天线塔、雷达机房、变配电室等出入概率不高,可采用机械锁并装门磁。小区大门、雷达用房可安装门禁。门禁一般采用独立电子门锁。

10.3.2 通用雷达站如设置在远离城镇、人员稀少地区,为防止恶意入侵,通常采用具有威慑作用的围界技防系统,如电子围栏。如设置在机场、城镇周边等地区的,由于流动人员较多,易存在误入侵的可能,故以安装激光对射、震动电缆等具有报警作用的围界技防系统。

11 雷电防护

11.0.1 通用雷达站设备类型多样,分布环境复杂,本标准涉及气象雷达站、空管监视雷达站、场面监视雷达站等。因此,通用雷达站防雷设计除符合国家标准外,还要符合行业规范、标准。现行行业规范、标准有《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》MH/T 4020-2006、《新一代天气雷达站防雷技术规范》QX 2-2000、《风廓线雷达站防雷技术规范》QX/T 162-2012。

11.0.2 为了降低被雷击的概率,通用雷达站的接闪器高度在满足保护功能的情况下要尽量低。设置在机场飞行区的接闪杆高度设计,要同时满足机场端(侧)净空的要求。如有冲突时,通常采用多根接闪杆组成的保护阵列措施,适当降低接闪杆的高度。

为了不影响雷达电波的传输特性,接闪杆的支撑材料可采用高强度复合材料管替代金属管。其内用截面积不小于50mm2多股铜线实现接闪器与金属管的接地连接。

11.0.3 引下线是雷电流主放电通道,其建筑物引下线平均水平间距要依不同雷达类型,按各自规范规定执行。因为雷电流会产生电动力,如果引下线成直角或锐角,会被电动力拉直,致引下线断开,所以主放电通道的引下线导体弯曲半径要大于300mm。

要利用建筑物内的钢筋做引下线。雷电流被多条引下线分流,故侧闪络和电磁干扰所带来的危险就将减小。

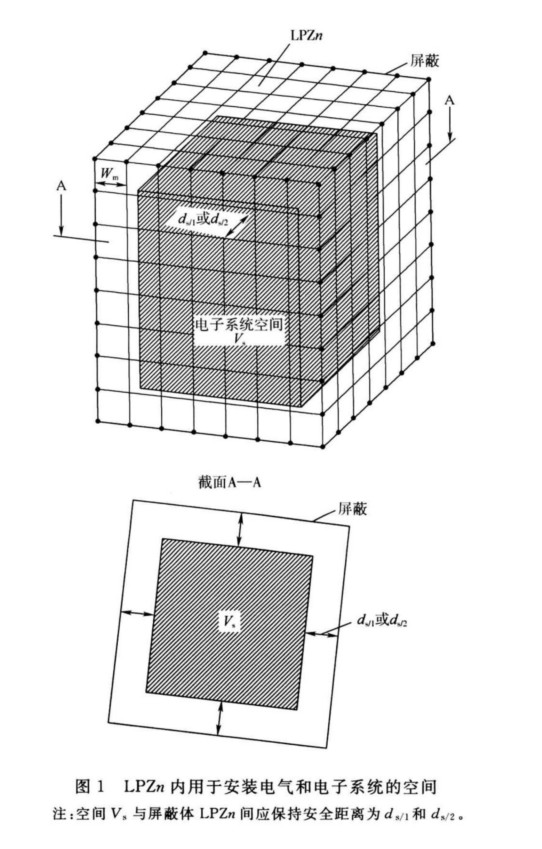

因为雷电流(脉冲)流过引下线会产生很高的过电压,就此产生危险火花,同时也会有很强的LEMP产生,对雷达设备产生干扰,所以其需满足防高压击穿的间隔距离(s)要求,符合防高磁场的安全距离(ds)要求。直击雷防高压击穿的间隔距离(s)和防高磁场的安全距离(ds)计算见《雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3和《雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统》GB/T 21714.4。

11.0.4 要利用雷达站建筑物基础钢筋作为自然接地体。当自然接地体达不到接地电阻的要求,可围绕建(构)物增设环形人工接地体。外部防雷装置专设的接地装置要设置为环形。

相邻建筑(构)物接地体之间,至少用两条埋地接地线互相联通。接地电阻值除应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.3.6条的规定外,还要根据各类雷达工作接地的不同要求设计。当接地电阻达不到要求时,降低接地电阻的方法要符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第5.4.6条的要求。

接地装置要设置警示标志,要采取防跨步电压措施。

雷达设备在接地装置上的连接点与引下线的接入点间,要保持一定的电气安全距离。引下线与平行布设的各类天线、馈线、信号线、控制线、电源线的间距,要不小于1.8m。

11.0.5 屏蔽和等电位连接,是通用雷达站防雷电电磁脉冲的重要措施,做法要符合条文规定:

1 为实现通用雷达站的屏蔽及等电位的要求,凡已明确需要做屏蔽及等电位的部位,都要在土建施工阶段就从建筑物主钢筋焊接引出预留端子(铁板)。雷达站室外部分,供接闪杆、雷达金属外壳及金属线管、防杂波的屏蔽网等接地连接使用。雷达站室内部分,主要沿建筑物各柱子内侧主钢筋焊接引出预留端子(排)。所有预留用于等电位连接的端子排(箱)及连接件,要采取防电化学腐蚀处理。固定雷达天线座及其他装置的预埋地脚螺栓,也要与建筑物主钢筋可靠焊接。

要充分利用建筑物内外金属构件的多重连接,实现屏蔽等电位。要将建筑物上的大尺寸金属件,如金属幕墙、干挂花岗岩的钢结构、排气孔、上下水管、门窗框、阳台、围栏、导线槽、管道、钢梯、室外金属外壳等连接在一起,并与防雷装置相连。通过以上措施建立形成屏蔽笼,对屏蔽磁场和建立保护区特别重要。

对配电线路、通信线路、设备外壳要采取屏蔽措施。所有进入通用雷达站设施的金属管道(通信管道、电力管道、水管、暖气管等)及外来导电物,均要在LPZ0与LPZ1雷电防护区交界处,按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057第6.3.4条要求进行总等电位连接。在后续雷电防护区交界处,按总等电位连接的方法进行局部等电位连接。

2 因为雷电电磁场的频谱是低频磁场(电场可忽略),所以磁屏蔽材料应选高磁导的铁磁材料。线缆屏蔽一般用镀锌钢管、密闭的槽道和桥架等。屏蔽材料厚度要考虑磁饱和特性,太薄的板材易磁饱和,会起不到屏蔽作用。屏蔽体需是一个封闭的空间,可靠接地屏蔽体电气性能是连续的良好导电导磁的,所以金属屏蔽槽、管都要做低阻抗的电气连接。建筑物的外墙钢筋通常适当加密,使用金属门窗。窗上要装设不大于200mm×200mm的金属网。

3 在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,要设置Ⅰ类试验的电涌保护器或Ⅱ类试验的电涌保护器作为第一级保护(T1)。在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的电涌保护器作为后级保护(T2)。特殊重要的电子信息设备电源端口,可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护(T3)。在设备机柜装设防雷滤波型PDU,对终端设备保护可起到很好的作用。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路电涌保护器。当通用雷达站配电装置与主机房同处一室时,第一级电源防雷通常采用防雷箱形式,防雷箱要符合防火防爆要求。航空障碍灯、空调、环境监控等其他用电设备,在其配电箱处安装SPD。此外,通常在建筑设计时为雷电监测和接地监测装置预留接口,将接闪器、引下线、接地装置、SPD的运行数据列入环境监控系统进行管理。

通用雷达站的信号线,特别是雷达方位编码,由于其频谱特性与雷电的频谱相近,经常会出现因雷击导致损坏。故一般在信号线两端加装适配的浪涌保护器或信号防护箱,使其特性参数(接口、传输速率、工作电压、波形、阻抗、驻波比、插入损耗、频带宽度等)、机械接口满足没备运行要求。其接地线需就近与机架可靠连接。实践表明,在多雷区或强雷区,雷达站天馈线部分最好采用金属板材制成的线槽,并包裹在桥架外面进行防雷保护屏蔽。

4 机房内的低阻抗等电位连接基准网络,是最大限度减少机房设备之间的电位差。等电位连接分为星形(S型)和网形(M型)两种方法,S型等电位连接适合于低频(kHz级)和设备较少的系统,M型等电位连接则适合于高频(MHz级)和设备较多的系统。

通用雷达机房,通常采用M型等电位连接方法。雷达站面积大于40m2的机房,要设置网形(Mm)结构连接。室内的各金属组件(设备外壳和机架、金属门窗和金属隔墙、吊顶的轻钢龙骨架、金属屏蔽线缆的屏蔽层)和直流地(逻辑地)、防静电接地、交流地、SPD的接地等各类接地,均要以最短距离连接到等电位连接带(网)上。设备接到连接网络的导体要为两根,长度相差10%。连接网络要多点接入共用接地系统,要远离主放电通道的接地点。具体做法应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010中附录图D.0.4-4或图D.0.4-5的要求。

11.0.6 建筑物内部对浪涌和磁场的抗扰水平有限,在遭雷电和伴随产生的磁场效应时,雷电流会流经屏蔽层(特别是LPZ1)。靠近屏蔽处的磁场具有相对高的数值,可能会导致设备损坏或错误运行。因此雷达机房、监控室通常设置在距LPZ(见图1)屏蔽层有一定距离的有效屏蔽空间内部。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『GB50038-2005』人民防空地下室设计规范

中华人民共和国国家标准人民防空地下室设计规范CodefordesignofcivilairdefencebasementGB50038-2005主编部门:国家人民防空办公室批准部门:中华人民共和国建设部施...

2025-05-19

『CJJ32-2011』含藻水给水处理设计规范

...

2025-05-19

『CECS308:2012』农村住宅用能测试标准

中国工程建设协会标准农村住宅用能测试标准StandardformeasuringdomesticenergyconsumptionofruraldwellingsCECS308:2012主编单位:中国建筑设计研究院批准单位:中国...

2025-05-19

『GB T50888-2013』人造板工程节能设计规范

中华人民共和国国家标准人造板工程节能设计规范CodeforenergyefficiencydesignofwoodbasedpanelengineeringGB/T50888-2013主编部门:国家林业局批准部门:中华人民共...

2025-05-18

公共美术馆建设标准 建标 193-2018

中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家发展和改革委员会公共美术馆建设标准建标193-2018主编部门:中华人民共和国文化和旅游部批准部门:中华人民共和国...

2025-05-18