欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

核电厂工程气象技术规范

Code of meteorology for nuclear power plant

GB/T 50674-2013

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2014年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第120号

住房城乡建设部关于发布国家标准《核电厂工程气象技术规范》的公告

现批准《核电厂工程气象技术规范》为国家标准,编号为GB/T 50674-2013,自2014年3月1日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年8月8日

前言

本规范是根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[2007]126号)的要求,由中国电力工程顾问集团华东电力设计院和电力规划设计总院会同有关单位共同编制而成的。

在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究和对国外核电厂的考察工作,认真分析总结了近年来国内核电厂的气象工作经验,参考了国外有关标准,并在全国范围内广泛征求意见,经反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。

本标准共分7章和1个附录,包括总则、术语和符号、气象资料搜集和调查、区域气候和当地气象评价、设计基准气象参数分析计算、设计基准气象现象评价、核电厂气象各勘测设计阶段工作内容和要求等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国电力企业联合会负责日常管理,华东电力设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给华东电力设计院(上海市武宁路419号,邮政编码:200063),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院

电力规划设计总院

参编单位:广东省电力设计研究院

中国电力工程顾问集团东北电力设计院

中国核电技术集团公司山东电力工程咨询院

中国核电工程有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院

中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司

主要起草人:姚鹏 朱京兴 戴有信 梁水林 胡长权 秦学林 卢晓东 吕志峰 王浩 马万里 宋建军 谷洪钦 姜典 晋明红 连捷

主要审查人:张永兴 陈家宜 王喜年 陈晓秋 宋丽莉 李冰 杨建祥 邱启运 沙向东 李卫林 饶贞祥 刘焕彬 吴滨 苗艳红

1 总 则

1.0.1 为了贯彻执行国家有关技术经济政策,确保核电厂工程安全和质量,统一核电厂气象观测、调查和评价的基本原则和方法,做到技术先进、经济合理,提高投资效益,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于陆地固定式各种堆型的商用核电厂各设计阶段的气象调查、设计气象条件分析计算、环境气象条件评价以及运行期设计气象条件复核。

1.0.3 核电厂气象分析、计算和评价应满足各阶段勘测设计、安全评价和环境影响评价有关内容和深度的要求。

1.0.4 核电厂气象分析计算应以工程区域内气象观测及调查资料为依据,并应适时开展厂址气象观测工作,获取厂址处有代表性的气象资料。所采用的气象资料应具有可靠性、一致性、代表性及完整性。

1.0.5 极端气象参数和极端气象现象的设计基准,应在分析核电厂所在区域极端气象特点的基础上,采用多种方法进行计算,经分析比较后确定。

1.0.6 各种计算结果和分析结论,均应对计算和分析过程中依据的基本资料、主要环节以及各种参数,结合当地具体条件和区域气象特点进行多方面的分析检查,论证其安全性、合理性。

1.0.7 在核电厂勘测设计、施工过程中和竣工后,应保持对核电厂所在区域气象的关注,当遭遇异常气象事件时,应及时进行现场查勘,及时掌握第一手资料。在工程进入施工或运行阶段后,应分析其对原提供的气象成果与结论在安全问题上的影响程度,必要时应修正设计参数与结论。

1.0.8 核电厂气象观测、调查和评价,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 设计基准 design basis

为达到核安全重要物项设计标准确定的外部条件设计参数值,为低超越概率的极值。

2.1.2 区域 region

足以把与一种现象相关或一个特殊条件影响所涉及的所有特征包含在内的足够大的一个地理区域。

2.1.3 确定论法 deterministic method

大部分参数及其值可用数学方法确定并可由物理关系阐明的一种方法。

2.1.4 概率论法 probabilistic method

根据历史资料,采用频率分析计算气象参数极值的方法。

2.1.5 可能最大降水 probable maximum precipitation

现代气候条件下给定流域面积在一定历时内理论上可能发生的最大雨深。

2.1.6 可能最大热带气旋 probable maximum tropical cy-clone

指一种假想的平稳状态的热带气旋,由对厂址安全最不利的可能发生的气旋参数表征,包括对厂址产生最大风速或最大风暴潮可能的最不利移动路径。

2.1.7 设计基准龙卷风 design basis tornado

特定厂址受到强烈旋转的空气柱袭击,最大风速出现概率超过设计基准概率值(取年超越概率10-7),设计基准龙卷风由最大风速、压降速率、总压降等对核电厂安全防护有关的气象参数表征。

2.1.8 最终热阱 ultimate heat sink

即使所有其他的排热手段已经丧失或不足以排出热量时,总是能够接受核动力厂所排出余热的一种介质,可以是大气或水体,或两者的组合。

2.1.9 参证站 bench-mark station

气象分析计算所参照移用具有长系列气象数据的测站。

2.1.10 代表站 representative station

与工程所在地点气象特征最相似的一个或多个参证站,直接代表或通过换算可代表工程所在地点具有长系列气象观测数据的测站。

2.1.11 气象专用站 special meteorological and hydrometric station

为工程建设获取厂址处气象要素值而设立的气象观测站,其观测项目和年限根据设站目的而定。气象观测站建站观测是现场气象观测计划的主要内容。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 设计基准 design basis

为达到核安全重要物项设计标准确定的外部条件设计参数值,为低超越概率的极值。

2.1.2 区域 region

足以把与一种现象相关或一个特殊条件影响所涉及的所有特征包含在内的足够大的一个地理区域。

2.1.3 确定论法 deterministic method

大部分参数及其值可用数学方法确定并可由物理关系阐明的一种方法。

2.1.4 概率论法 probabilistic method

根据历史资料,采用频率分析计算气象参数极值的方法。

2.1.5 可能最大降水 probable maximum precipitation

现代气候条件下给定流域面积在一定历时内理论上可能发生的最大雨深。

2.1.6 可能最大热带气旋 probable maximum tropical cy-clone

指一种假想的平稳状态的热带气旋,由对厂址安全最不利的可能发生的气旋参数表征,包括对厂址产生最大风速或最大风暴潮可能的最不利移动路径。

2.1.7 设计基准龙卷风 design basis tornado

特定厂址受到强烈旋转的空气柱袭击,最大风速出现概率超过设计基准概率值(取年超越概率10-7),设计基准龙卷风由最大风速、压降速率、总压降等对核电厂安全防护有关的气象参数表征。

2.1.8 最终热阱 ultimate heat sink

即使所有其他的排热手段已经丧失或不足以排出热量时,总是能够接受核动力厂所排出余热的一种介质,可以是大气或水体,或两者的组合。

2.1.9 参证站 bench-mark station

气象分析计算所参照移用具有长系列气象数据的测站。

2.1.10 代表站 representative station

与工程所在地点气象特征最相似的一个或多个参证站,直接代表或通过换算可代表工程所在地点具有长系列气象观测数据的测站。

2.1.11 气象专用站 special meteorological and hydrometric station

为工程建设获取厂址处气象要素值而设立的气象观测站,其观测项目和年限根据设站目的而定。气象观测站建站观测是现场气象观测计划的主要内容。

2.2 符 号

P0——热带气旋中心气压;

Vmax——热带气旋最大风速;

Pw——热带气旋边缘气压;

R——热带气旋最大风速半径;

Vc——热带气旋中心移动速度;

θ——热带气旋运动的方向角; ——热带气旋气流的流入角;

——热带气旋气流的流入角;

VF——龙卷风最大风速;

VT——龙卷风平移速度;

Vm——龙卷风最大旋转风速;

ai——龙卷风富士达强度等级为i时的平均破坏面积;

LPi——龙卷风富士达强度等级为i时的破坏长度的下限值;

WPi——龙卷风富士达强度等级为i时的破坏宽度的下限值;

ρ——空气密度。

3 气象资料搜集和调查

3.1 气象资料搜集

3.1.1 核电厂气象资料应搜集厂址附近气象台站的长系列气象数据、统计数据、等值线图等。气象资料宜包括气压、温度、风速、风向、降水量、湿度、蒸发量、能见度、云、太阳辐射、日照、天气现象、冻土、地温、覆冰、积雪等。

3.1.2 气象资料搜集时应对气象台站历史沿革、观测场的变迁、观测仪器设备的更替、观测环境变化,以及观测项目、观测高度、观测质量等情况进行考证。

3.1.3 核电厂厂址代表站应从各个参证气象站与核电厂厂址之间的距离、相对关系、地形、下垫面特征以及区域气候特点等方面综合分析后确定。当核电厂气象专用站积累一定资料后,应搜集同步代表气象站资料进行验证。

3.1.4 气象资料的一致性可通过要素逐年变化图、多站差值或比值序列的比较、多站距平序列的比较以及相关图等方法审查。代表性可通过长短系列均值对比等方法分析,宜采用系列长于30年的气象站资料作为对比参照。

3 气象资料搜集和调查

3.1 气象资料搜集

3.1.1 核电厂气象资料应搜集厂址附近气象台站的长系列气象数据、统计数据、等值线图等。气象资料宜包括气压、温度、风速、风向、降水量、湿度、蒸发量、能见度、云、太阳辐射、日照、天气现象、冻土、地温、覆冰、积雪等。

3.1.2 气象资料搜集时应对气象台站历史沿革、观测场的变迁、观测仪器设备的更替、观测环境变化,以及观测项目、观测高度、观测质量等情况进行考证。

3.1.3 核电厂厂址代表站应从各个参证气象站与核电厂厂址之间的距离、相对关系、地形、下垫面特征以及区域气候特点等方面综合分析后确定。当核电厂气象专用站积累一定资料后,应搜集同步代表气象站资料进行验证。

3.1.4 气象资料的一致性可通过要素逐年变化图、多站差值或比值序列的比较、多站距平序列的比较以及相关图等方法审查。代表性可通过长短系列均值对比等方法分析,宜采用系列长于30年的气象站资料作为对比参照。

3.2 极端气象现象调查

3.2.1 极端气象现象应包括热带气旋、温带气旋及寒潮大风、龙卷风、沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹、飑线风等。极端气象现象调查应符合下列规定:

1 极端气象现象调查应广泛搜集气象报表、天气图、气象年鉴、台风年鉴、气候年鉴、县志、民政和历史档案等当地汇编的系统数据以及影像、媒体报道等资料;

2 应对区域内造成严重灾害和近期发生的造成灾害的极端气象现象进行现场调查。调查应根据历史上的重大事件以及被调查人自身容易记忆的事件,结合搜集到的资料,查明灾害发生过程、当时天气变化过程、气象要素极值等。

3.2.2 极端气象现象调查范围应符合下列规定:

1 热带气旋调查范围应以厂址为中心,半径300km~400km区域内所有已知的热带气旋;

2 龙卷风的调查范围应以厂址为中心,经度宽为3°、纬度宽为3°的区域所有已知的龙卷风;

3 其他极端气象现象应以厂址为中心,100km~200km范围内进行调查。

3.2.3 热带气旋资料收集应包括下列内容:

1 热带气旋路径、历年最小中心气压、历年最大风速及相应风向;

2 有条件时还应收集下列热带气旋有关参数的资料:

1)沿地面风的水平剖面、风眼的形状和大小;

2)风眼内的温度和湿度的垂直廓线;

3)风眼上空对流层顶的特征、海面温度等;

3 有条件时还应收集下列区域尚未出现热带气旋时的有关资料:

1)海平面压力和海面温度;

2)标准气压高度处和对流层顶的温度、高度和露点温度。

3.2.4 龙卷风收集资料和调查应包括下列内容:

1 龙卷风袭击区域的灾情描述、现场破坏景象、破坏程度和灾情景象的照片、视频等资料;

2 龙卷风发生时的天气情况;

3 龙卷风的路径长度及宽度;

4 龙卷风产生的飞射物。

3.3 厂址气象观测

3.3.1 厂址气象观测应包括气象专用站建站观测及大气湍流观测、现场大气扩散试验等。气象专用站宜包括地面气象观测和气象塔风温廓线观测。地形复杂时应根据设计和大气弥散评价要求增加观测点。

3.3.2 气象专用站站址应结合厂址地形、地貌的实际情况,选择在厂址附近代表性较好的地点,避免受周围突变地形的影响;测站站址宜结合核电厂规划,选择在受工程施工与运行影响小的位置。

3.3.3 测站场地宜选择便于气象观测装置施工、有较好的地质和接地条件的地区。气象塔宜建在常规地面气象观测场附近,但不得影响常规地面气象观测。

3.3.4 地面气象观测项目应包括气压、空气温度和湿度、风向和风速、降水、辐射等,并可根据厂址气象特点和设计要求增加观测项目。

3.3.5 气象塔高度宜为102m,观测层次宜为4层~5层,其中应包括10m层和有效释放点高度附近层。

3.3.6 厂址气象专用站除人工观测项目可采用每天08时、14时、20时或02时、08时、14时、20时外,宜采用自动观测方式,观测应符合现行行业标准《地面气象观测规范 第1部分:总则》QX/T 45和《地面气象观测规范 第17部分:自动气象站观测》QX/T 61的有关规定。资料联合获取率不应低于90%。

3.3.7 核电厂建造前气象专用站观测不应少于一年,观测年资料代表性差时应延长观测。运行期气象专用站应持续观测,但可根据厂址区域的气象特点减少地面气象观测项目。

3.3.8 大气湍流观测、现场大气扩散试验应安排在夏季、冬季进行,并不宜少于20d。

3.3.9 大气湍流观测设备宜放置于10m层和有效释放点高度附近层。现场大气扩散试验宜选在厂址及厂址附近进行。

4 区域气候和当地气象评价

4.1 区域气候

4.1.1 核电厂厂址区域气候概况宜从以下方面描述:

1 气候类型;

2 四季气候变化特点;

3 宏观天气尺度大气过程与厂址区域气象条件之间的关系;

4 局地气候特点。

4.1.2 核电厂厂址区域天气要素统计特征值应根据本规范第3.1.1条的要求收集资料,按第4.2节的要求进行统计,并应分析分布规律。区域内气象观测资料缺乏或收集困难时可以采用已有气候统计结果。

4.1.3 有关设计和运行基准的区域气象条件应按第5章和第6章的要求分析计算。

4.1.4 当气候变化以及人类活动对气候的影响对核电厂的设计有明显影响时,可在有关科学研究机构对气候变化研究的基础上评价。

4 区域气候和当地气象评价

4.1 区域气候

4.1.1 核电厂厂址区域气候概况宜从以下方面描述:

1 气候类型;

2 四季气候变化特点;

3 宏观天气尺度大气过程与厂址区域气象条件之间的关系;

4 局地气候特点。

4.1.2 核电厂厂址区域天气要素统计特征值应根据本规范第3.1.1条的要求收集资料,按第4.2节的要求进行统计,并应分析分布规律。区域内气象观测资料缺乏或收集困难时可以采用已有气候统计结果。

4.1.3 有关设计和运行基准的区域气象条件应按第5章和第6章的要求分析计算。

4.1.4 当气候变化以及人类活动对气候的影响对核电厂的设计有明显影响时,可在有关科学研究机构对气候变化研究的基础上评价。

4.2 当地气象

4.2.1 当地气象要素特征值应根据厂址代表站的气象资料进行统计,有气象专用站一年或一年以上观测数据后,应统计其特征值。

4.2.2 厂址代表站资料系列年限应符合下列要求:

1 厂址代表站宜包括近期资料在内的30年以上资料。不足30年者按实有年份采用,但不应少于10年;

2 冻融交替循环次数的统计年份可取近10年;

3 二次循环供水系统设计气象参数的统计年份可取近5年;

4 风玫瑰图统计年份可取近10年。

4.2.3 资料系列少于10年时,应选用邻近地形、气候条件大体一致的气象站长期资料,通过差值法、比值法和相关分析等途径进行插补延长。在核电厂工程前期阶段,无资料地区可通过分析地区气候等值线图,查取有关气象参数。

4.2.4 积雪深度、冻土深度及降雪、积雪、结冰、雨凇、雾凇、暴风雪、雾、霜冻等天气日数、冻融交替次数应按气象年度(每年7月至次年6月)统计,其他项目应按日历年统计。

4.2.5 常规气象特征值应采用下列方法统计:

1 气压、气温、湿度、风速、地温、天气日数等气象要素的均值宜采用日、月、年和累年平均值,降水、蒸发宜采用分、时、日、月、年总量值和累年总量平均值,极值项目宜采用一定时段内的最大(多)、最小(少)值及出现时间;

2 冻融交替循环次数,应按逐时气温从3.0℃以上降至—3.0℃以下,然后再回升到3.0℃以上算1次冻融交替循环,累计每年度冻融交替循环次数,得到最近10年出现的年最多冻融交替循环次数;

3 最大日温差,应根据多年日气温的最大变幅(即最大日较差),统计一定年限的最大日温差;

4 累年最热月平均最高(低)气温,应为该月逐日最高(低)气温的月平均值,取多年平均值,应按多年平均气温最高(低)月确定最热(冷)月;

5 累年平均最高(低)温度,应为历年最高(低)温度的多年平均值;

6 相对湿度最高月份的平均相对湿度,应将该月逐日最大相对湿度进行月平均,取多年平均值;

7 太阳辐射应分为太阳总辐射和太阳净辐射,太阳总辐射应按实测资料统计,无实测资料地区可用邻近地区实测资料进行修正后采用,或按无资料地区太阳总辐射经验公式进行计算;

8 太阳净辐射是太阳总辐射扣减地面反射辐射后的辐射量,应按实测资料统计,无实测资料地区可用邻近地区实测资料进行修正后采用,或按无资料地区太阳净辐射经验公式进行计算。

4.2.6 常规采暖通风与空气调节室外空气计算参数应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第3.2节、第3.3节的规定统计。

4.2.7 其他气象要素应按下列要求计算:

1 风向、风速玫瑰图应按下列方式绘制:

1)风向玫瑰图应按统计时段分为全年、夏季、冬季,也可按设计要求而定;风向玫瑰图宜按16个方位多年平均出现率绘制;

2)风速玫瑰图应按16个方位统计出的平均风速、最大风速绘制;

3)主导风向为当地气象站多年各风向(不含静风)频率最大者,风向频率接近且难以确定主导风向的,可同时列出各频率较大的风向及其风向频率;

2 地区暴雨强度公式,一般场地内雨水的排水计算所需的地区暴雨强度公式,应搜集当地短历时暴雨资料编制当地暴雨强度公式;或收集当地比较成熟并被广泛使用的暴雨强度经验公式。核岛区排水所需的地区暴雨强度公式应采用本规范第5.3节厂址各历时可能最大暴雨推算;

3 二次循环供水系统设计要求的最炎热3个月频率为10%的日平均湿球温度应按下列要求计算:

1)当气象站有实测湿球温度资料时,应按从高到低顺序排列日平均湿球温度,计算累积频率,查找累积频率为10%的日平均湿球温度,其相应的日平均干球温度、相对湿度、风速、气压应选取累积频率为10%的日平均湿球温度出现日的对应值;

2)当气象站缺乏实测湿球温度资料时,可以采用干球温度、相对湿度查算湿球温度。

4 50年一遇10m高度10min平均最大风速应按本规范第5.2节要求计算。

4.2.8 气象专用站积累一年或一年以上观测数据后,应分析判定工程地点与代表站的气候情况的一致性;当相关关系良好时,宜将代表站的资料通过相关的方法转移到厂址后再进行统计分析。

4.3 环境气象

4.3.1 大气稳定度应根据厂址气象代表站风速、总云量、低云量、太阳高度角、太阳辐射等资料,采用多种方法计算;并应根据厂址条件推荐出适用于厂址的大气稳定度分类法,计算厂址各月、季及全年中各稳定度出现的小时数,分析厂址大气稳定度年、季分布特征。

4.3.2 季、年风向、风速、稳定度三维联合频率以及风向、风速、稳定度、雨况四维联合频率应根据厂址气象代表站近一年以上的逐时观测数据计算,雨况应分有雨和无雨两种情况。

4.3.3 风向、风速持续性应根据厂址气象代表站资料进行分析,包括各高度风向持续时间统计,各高度静风和小风持续时间统计和分析。

4.3.4 风廓线幂指数应根据气象梯度观测分析不同稳定度与不同来流条件下的塔层风廓线规律确定。厂址的地表粗糙度参数应利用中性层结的风速廓线或风速比确定。

4.3.5 当厂址气象观测积累资料达到一年以上时,应根据厂址气象资料统计分析环境气象。

5 设计基准气象参数分析计算

5.1 一般规定

5.1.1 设计基准气象参数应在区域气候分析的基础上,采用概率论法进行分析计算,可能最大降水应采用确定论法和概率论法分析计算。计算结果应进行区域安全性、合理性评价后作为厂址设计基准。

5.1.2 概率论法样本系列应选择气象代表站气象资料,有厂址气象专用站资料时,宜将长系列气象资料相关至厂址后进行分析计算。当厂址区域无气象要素特大值观测资料,而邻近地区出现特大值时,可移用该资料加入厂址区域气象资料系列进行频率分析;对移用的可行性及重现期应进行分析,可根据地区差别作必要的改正。

5.1.3 极端气象参数应按其年内变化特点划分“气象年”统计。资料年限应尽量长,并不少于30年。资料系列不足30年时,应采用邻近气候特性相似的资料进行相关延长。

5.1.4 概率论法宜采用皮尔逊Ⅲ型和极值Ⅰ型频率计算等多种方法进行计算,并应计算置信区间。

5 设计基准气象参数分析计算

5.1 一般规定

5.1.1 设计基准气象参数应在区域气候分析的基础上,采用概率论法进行分析计算,可能最大降水应采用确定论法和概率论法分析计算。计算结果应进行区域安全性、合理性评价后作为厂址设计基准。

5.1.2 概率论法样本系列应选择气象代表站气象资料,有厂址气象专用站资料时,宜将长系列气象资料相关至厂址后进行分析计算。当厂址区域无气象要素特大值观测资料,而邻近地区出现特大值时,可移用该资料加入厂址区域气象资料系列进行频率分析;对移用的可行性及重现期应进行分析,可根据地区差别作必要的改正。

5.1.3 极端气象参数应按其年内变化特点划分“气象年”统计。资料年限应尽量长,并不少于30年。资料系列不足30年时,应采用邻近气候特性相似的资料进行相关延长。

5.1.4 概率论法宜采用皮尔逊Ⅲ型和极值Ⅰ型频率计算等多种方法进行计算,并应计算置信区间。

5.2 风

5.2.1 设计基准风应计算离地10m高度重现期百年一遇极大风速;必要时,还应计算离地10m高度重现期百年一遇最大风速。

5.2.2 设计基准风计算宜先通过离地10m高度10min平均年最大风速系列,采用概率论法推算重现期百年一遇最大风速,再根据10min平均和极大风速的相关关系推算设计基准风。极大风速和10min平均最大风速的相关关系宜通过实测资料统计分析得出,资料缺乏时可采用比值1.5。年极大风速资料可靠时也可直接进行频率计算得出设计基准风。

5.2.3 对历史特大风应进行调查和考证,分析产生大风的背景,确定其重现期,然后再进行频率计算。

5.2.4 当工程地点与气象台(站)的地貌、地形不相同时,应考虑局部地区地貌、地形的影响,对设计基准风进行修正使用。

5.3 降 水

5.3.1 设计基准降水应计算不同历时(10min、60min、6h和24h等)的可能最大降水(PMP)。

5.3.2 设计基准降水可采用可能最大暴雨等值线图查算结果,经与厂址区域特大暴雨实测值分析比较后确定。当设计基准降水对工程技术经济比较影响大时,应采用概率论法和确定论法两种方法评价。

5.3.3 概率论法计算时应对历史上特大暴雨进行调查和考证,确定其重现期。频率计算应推算不同历时(10min、60min、6h、24h)频率1%、0.5%、0.1%、0.01%的降水量。

5.3.4 确定论法可先推求24h可能最大降雨(PMP),可用当地暴雨放大法、暴雨移置法、暴雨组合法及暴雨时面深概化法等水文气象法推算,资料丰富时可采用多种方法计算。其他历时的可能最大降雨(PMP)可采用概率法计算的相对关系推求。

5.3.5 当工程地点局部地区地形对降水有影响时,应对计算结果进行修正使用。

5.4 积 雪

5.4.1 当核电厂厂址所在区域降雪产生的雪荷载对结构设计有明显影响时,应分析计算设计基准积雪。设计基准积雪应计算重现期百年一遇最大积雪深度及相应雪压。

5.4.2 设计基准积雪宜采用概率论法计算。最大积雪深度资料短缺时,可结合历史积雪调查及邻近地区有较长资料系列进行对比分析法、模比法综合取值,并与全国雪压等值线图相验证。

5.4.3 当采用平坦空旷气象台站资料时,山区积雪应结合历史积雪调查进行修正。

5.4.4 具有较长积雪深度、密度平行观测资料系列时,可计算雪压。当缺乏平行观测的积雪密度资料时,可采用当地的平均密度资料计算雪压。

5.4.5 北方寒冷地区厂址应将冬季48h可能最大降水量加入到积雪中去。冬季可能最大降水量样本应采用气温低于0℃时降水量值。冬季48h可能最大降水量可采用百年一遇重现期。

5.5 气 温

5.5.1 设计基准气温应计算重现期百年一遇年极端最高气温、年极端最低气温。

5.5.2 设计基准气温宜采用概率论法计算。

5.6 最终热阱及其有关系统气象条件

5.6.1 最终热阱及其有关系统气象条件应采用逐时气象资料。当缺乏逐时资料时,应分析逐时和非逐时平均值的关系,对采用非逐时平均值的计算结果进行修正。

5.6.2 最终热阱及其有关系统气象条件应根据设计要求确定对热交换或水量损失有决定意义的环境气象参数及其数值,包括所考虑不同气象参数的各种不利组合。环境气象参数宜包括干球温度、湿球温度、风速、气压、相对湿度、太阳辐射等。该参数组中的各参数,应只在总时间的一小部分时间内会被超过,那一小部分可取为1%~5%。

5.6.3 对于热交换有决定意义的气象条件的确定,应判断会引起最终热阱最低热耗散的环境气象参数,对每个环境气象参数的最不利值,应在长系列气象资料中统计每个环境气象参数在三个参照时限内的最不利移动平均值。最终热阱的环境气象参数的三个参照时限应根据最终热阱的特点确定,宜按下列要求设定:

1 t1为关键时限,应根据最不利的环境气象参数值,估算最小时限,在这个最小时限之内或其终点,最终热阱仍能提供可接受的冷却效果;

2 t2为24h;

3 t3为事故恢复时间,宜取为30d。

5.6.4 对于水量损失有决定意义的气象条件的确定,应判断会导致最终热阱水量最大损失的环境气象参数。计算最不利移动平均值时,移动时间可为保证补给水的时间,可取为30d。

5.6.5 当资料系列少于30年时,可采用不少于5年的资料,但应论证5年资料系列的代表性。当资料系列代表性不好时,应偏安全地估计。

5.6.6 当存在低温和结冰对最终热阱的影响时,应根据设计要求提供有关设计气象条件参数。

5.7 核岛采暖通风与空气调节室外空气计算参数

5.7.1 核岛采暖通风与空气调节室外空气计算参数的计算应采用逐时气象资料。当缺乏逐时资料时,应分析逐时和非逐时平均值的关系,对采用非逐时平均值的计算结果进行修正。

5.7.2 核岛采暖通风与空气调节室外空气计算参数应按以下要求统计:

1 最高正常设计干球温度(TAS),应为累年最热4个月不保证1%逐时干球温度;

2 最高正常设计湿球温度(TAH),应为对应于最高正常设计干球温度(TAS)的空气湿球温度;

3 最低正常设计干球温度(TBS),应为累年最冷3个月不保证1%逐时干球温度;

4 最低正常设计湿球温度(TBH),应为对应于最低正常设计干球温度(TBS)的空气湿球温度;

5 最高安全设计干球温度(TCS),应为累年最热4个月不保证2h逐时干球温度;

6 最高安全设计湿球温度(TCH),应为对应于最高安全设计干球温度(TCS)的空气湿球温度;

7 最低安全设计干球温度(TDS),应为累年最冷3个月不保证2h逐时干球温度;

8 最低安全设计湿球温度(TDH),应为对应于最低安全设计干球温度(TDS)的空气湿球温度。

6 设计基准气象现象评价

6.1 一般规定

6.1.1 极端气象现象应包括热带气旋、温带气旋、龙卷风、飑线风、沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹等,应对厂址所在区域的各种极端气象现象发生的可能性进行评定。如果可能存在,应统计现象发生的频度和强度。

6.1.2 对于热带气旋、温带气旋、龙卷风、飑线风等设计基准气象现象的分析计算,应在厂址区域极端气象调查的基础上,采用概率论法,有条件时采用确定论法等途径,分析计算极端气象现象的设计基准气象参数。

6.1.3 设计基准气象现象计算结果应进行区域安全性、合理性评价后作为厂址设计基准。

6.1.4 概率论法宜采用皮尔逊Ⅲ型和极值Ⅰ型频率计算等多种方法进行计算,并应计算置信区间。

6 设计基准气象现象评价

6.1 一般规定

6.1.1 极端气象现象应包括热带气旋、温带气旋、龙卷风、飑线风、沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹等,应对厂址所在区域的各种极端气象现象发生的可能性进行评定。如果可能存在,应统计现象发生的频度和强度。

6.1.2 对于热带气旋、温带气旋、龙卷风、飑线风等设计基准气象现象的分析计算,应在厂址区域极端气象调查的基础上,采用概率论法,有条件时采用确定论法等途径,分析计算极端气象现象的设计基准气象参数。

6.1.3 设计基准气象现象计算结果应进行区域安全性、合理性评价后作为厂址设计基准。

6.1.4 概率论法宜采用皮尔逊Ⅲ型和极值Ⅰ型频率计算等多种方法进行计算,并应计算置信区间。

6.2 热带气旋

6.2.1 在厂址区域有出现热带气旋的可能,且有严重影响时,应在调查基础上分析计算确定厂址设计基准热带气旋。

6.2.2 设计基准热带气旋可由下列参数表示:

1 气旋中心气压(P0);

2 边缘气压(Pw);

3 最大风速半径(R);

4 最大风速(Vmax);

5 气旋中心移动速度(Vc);

6 气旋运动的方向角(θ);

7 气流的流入角( )。

)。

6.2.3 设计基准热带气旋分析样本宜包括以厂址为中心,300km~400km范围内通过的所有已知的热带气旋。

6.2.4 设计基准热带气旋最低中心气压应采用概率论法计算,重现期应采用千年一遇;有条件时,可进行确定论法计算,但应与概率论法计算结果分析比较后采用。

6.2.5 设计基准热带气旋最低中心气压样本系列应选择历年进入厂址区域的最低热带气旋中心气压。厂址区域范围应按本规范第6.2.3条的要求确定。如某年没有热带气旋进入厂址区域,则该年热带气旋中心气压宜取为进入该区域的热带气旋系列中的最大值。

6.2.6 设计基准热带气旋最低中心气压,采用确定论法时,可采用大气动力学和大气热力学基本方程计算,计算时应合理确定下列参数:

1 对流层顶的高度;

2 对流层顶的温度;

3 海面温度;

4 风眼内温度分布;

5 风眼内湿度分布。

6.2.7 设计基准热带气旋边缘气压Pw,可采用热带气旋外边界上的平均海面气压,可从热带气旋中心到东、南、西、北四个方向上从气旋性曲率为零的平均气压来计算。

6.2.8 设计基准热带气旋最大风速半径R,可根据热带气旋航空探测统计资料估算。

6.2.9 设计基准热带气旋中心移动速度Vc,可根据统计分析,以厂址为中心,300km~400km范围内通过的所有已知的热带气旋的移速规律,采用偏不利原则确定。

6.2.10 设计基准热带气旋运动的方向角θ,宜结合现有风暴潮模型计算,选取产生最大风暴潮增水或减水的方向角。

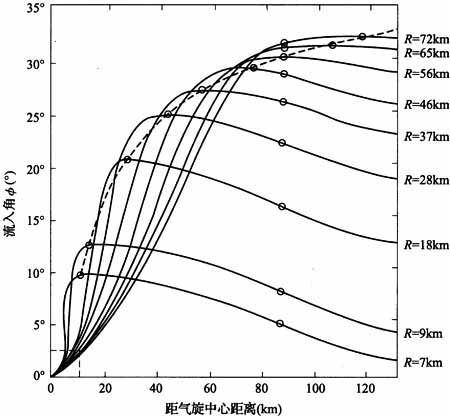

6.2.11 设计基准热带气旋气流的流入角( ),可根据最大风速半径R按图6.2.11确定。

),可根据最大风速半径R按图6.2.11确定。

图6.2.11 设计基准热带气旋气流的流入角( )与距气旋中心距离的关系图

)与距气旋中心距离的关系图

注:虚线上的圆表示对应各最大风速半径R的最大流入角( )。

)。

6.2.12 设计基准热带气旋最大风速Vmax可采用下列方法计算,经比较后合理确定:

1 利用热带气旋的压力廓线和梯度风平衡公式,计算最大梯度风;

2 根据实测台风中心气压与最大风速相关关系推求;

3 频率分析千年一遇台风最大风速。

6.2.13 设计基准热带气旋对厂址的影响,应按下列要求确定:

1 按对厂址最不利的可能发生热带气旋的运动途径确定登陆地点;

2 设计基准热带气旋最大风速Vmax修正到10m高度10min平均风速;

3 对特定的沿海和内陆厂址,考虑热带气旋登陆的摩擦作用和填塞的影响,修正设计基准热带气旋的中心压力、风场和最大风速;

4 对设计基准热带气旋的风场进行由于气旋向前运动引起的风速修正,给出影响厂址的最大风速。

6.3 温带气旋

6.3.1 当厂址区域有出现温带气旋及寒潮大风的可能性且有严重影响时,应统计分析出现温带气旋及寒潮大风的频率和季节变化、分析温带气旋的来源、活动路径、最大风速、移动速度和影响范围等。

6.3.2 设计基准温带气旋宜采用概率论法计算最小中心压力、最大风速等参数。最小中心压力、最大风速的重现期宜为千年一遇。

6.3.3 设计基准温带气旋运动路径应选择对厂址最不利的可能路径。

6.4 龙卷风

6.4.1 设计基准龙卷风的评价区域应为以厂址为中心,经度宽为3°、纬度宽为3°的区域,分析龙卷风在区域上的分布规律。当龙卷风样本较多时,可将区域分成若干个子区,对于每一个子区分别统计不同强度龙卷风发生的次数,选择偏保守的子区作为分析计算设计基准龙卷风的样本来源区域。

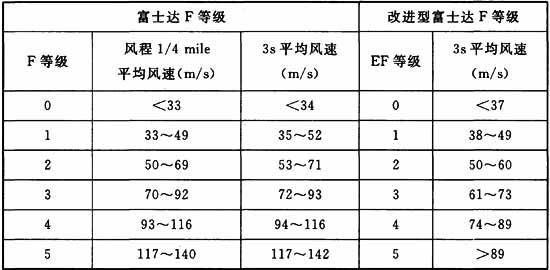

6.4.2 龙卷风强度等级应根据本规范第3.2.4条要求获得的调查资料,按本规范附录A富士达F等级对龙卷风强度的分类方法逐个确定。当龙卷风资料详细时,龙卷风强度等级可采用改进富士达F等级分类法。分级差宜细分至0.1或0.2。

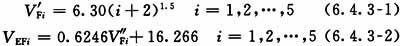

6.4.3 对给定等级的龙卷风最大风速VF的下限值可按下列公式计算:

式中:V'Fi——富士达强度F等级为i时的最大风速下限值,时距为风程1/4 mile平均风速;

V″Fi——富士达强度F等级为i时的最大风速下限值,时距为3s平均风速;

VEFi——改进型富士达强度EF等级为i时的最大风速下限值,时距为3s平均风速。

6.4.4 龙卷风的设计基准,宜采用最大风速、总气压降、最大气压降速率等要素表示。

6.4.5 设计基准龙卷风最大风速宜采用龙卷风风险度方法,按下列步骤进行分析计算:

1 对厂址周围区域确定面积-强度关系;

2 对厂址周围区域确定事件-强度关系;

3 计算区域内某个点遭受给定风速范围内某一风速的概率;

4 确定区域内风速大于某个给定阈值的概率。

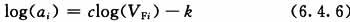

6.4.6 龙卷风平均破坏面积与风强度的关系确定,应利用厂址周围区域收集的龙卷风破坏资料,根据龙卷风平均破坏面积和相应风速,建立以下形式的面积-强度关系公式:

式中:ai——龙卷风等级为i时的平均破坏面积,km2;

VFi——龙卷风等级为i时的最大风速下限值;

c、k——根据最小二乘线性回归分析得到的常数。

6.4.7 当按本规范第6.4.6条的方法建立的面积-强度关系拟合不好时,各等级龙卷风的平均破坏面积宜采用下式计算:

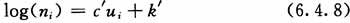

6.4.8 龙卷风事件-强度关系确定,应根据本规范第6.4.2条得到的龙卷风分级结果,统计高于每个强度等级事件发生的累积次数,按下式拟合年次数分布与强度等级关系:

式中:ni——最大风速超过某个阈值风速ui的龙卷风发生的累积次数;

ui——等级为i的阈值风速;

c'、k'——根据最小二乘线性回归分析得到的常数。

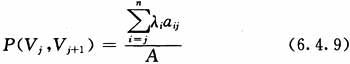

6.4.9 厂址遭受龙卷风给定风速范围内某一风速的概率宜采用下式计算:

式中:P(Vj,Vj+1)——厂址在一年之内经受风速区间为富士达强度等级j和j+1龙卷风的概率;

λi——区域内i等级龙卷风年平均发生的次数;

aij——i等级龙卷风风速在Vj和Vj+1之间的破坏面积;

A——区域的面积;

n——区域内所考虑的最强的龙卷风等级,可取为6。

6.4.10 厂址经受风速大于或等于强度等级k的风速的概率宜采用下式计算:

6.4.11 设计基准龙卷风最大风速VF可按本规范式(6.4.8)建立概率-风速曲线确定,设计基准概率值应为每年10-7。

6.4.12 设计基准龙卷风最大气压降速率和总气压降可按下列公式计算:

式中: ——最大气压降速率;

——最大气压降速率;

VF——龙卷风最大风速;

Rm——最大旋转风速半径,可取50m;

ρ——空气密度;

△P——总气压降。

6.4.13 龙卷风产生飞射物碰撞速度宜按设计基准龙卷风最大水平风速的35%取值,飞射物宜采用下列物体:

1 一个1800kg的汽车;

2 一个125kg重的20cm直径穿甲炮弹;

3 一个2.5cm直径实心钢球。

6.5 其他气象现象

6.5.1 其他设计基准气象现象和气象参数应根据核电厂厂址所在地区的气候特点确定,其项目应包括飑线风、暴风雪、尘暴、干旱、雷电、冰层、霜冻、雾、冰雹等。

6.5.2 根据厂址的地形条件和气候特性,其他设计基准气象现象和气象参数的评价范围,应为包括厂区在内的100km~300km。

6.5.3 其他设计基准气象现象和气象参数的确定,应统计分析厂址区域范围内在历史上出现的极端灾害性气象现象的特征、发生的季节、持续时间、初终期、出现的频率和强度、移动路径、影响范围及其危害程度等;必要时,应采用概率论方法分析计算,气象要素重现期宜为百年一遇。

7 核电厂气象各勘测设计阶段工作内容和要求

7.1 厂址查勘阶段

7.1.1 厂址查勘阶段气象应通过搜集区域气候特征、气象要素及极端气象现象等资料,并进行现场调查,就核电厂厂址查勘阶段所涉及的厂址区域气候特征、气象条件、极端气象现象等主要气象条件进行初步评定;对优选厂址方案提出存在的主要气象问题及下阶段进一步工作的建议。

7.1.2 厂址查勘阶段核电厂气象工作内容应符合下列规定:

1 了解区域内气象台站情况;

2 搜集与调查区域内的一般性气候资料,掌握区域气候特征;

3 搜集与调查区域内历史上极端气象现象发生频度与特性;

4 搜集累年平均、极端最高(最大)、极端最低(最小)气压、气温、风速(相应风向)、水汽压、降水量、蒸发量特征值;搜集累年最小、平均相对湿度及平均风速特征值;搜集累年最大风速、极大风速、风向和出现日期;全年平均风速、风向玫瑰图;

5 初步分析厂址大气稳定度年分布特征;

6 根据初步分析的气候、气象条件和极端气象事件等因素,排除厂址颠覆性气象因素。

7 核电厂气象各勘测设计阶段工作内容和要求

7.1 厂址查勘阶段

7.1.1 厂址查勘阶段气象应通过搜集区域气候特征、气象要素及极端气象现象等资料,并进行现场调查,就核电厂厂址查勘阶段所涉及的厂址区域气候特征、气象条件、极端气象现象等主要气象条件进行初步评定;对优选厂址方案提出存在的主要气象问题及下阶段进一步工作的建议。

7.1.2 厂址查勘阶段核电厂气象工作内容应符合下列规定:

1 了解区域内气象台站情况;

2 搜集与调查区域内的一般性气候资料,掌握区域气候特征;

3 搜集与调查区域内历史上极端气象现象发生频度与特性;

4 搜集累年平均、极端最高(最大)、极端最低(最小)气压、气温、风速(相应风向)、水汽压、降水量、蒸发量特征值;搜集累年最小、平均相对湿度及平均风速特征值;搜集累年最大风速、极大风速、风向和出现日期;全年平均风速、风向玫瑰图;

5 初步分析厂址大气稳定度年分布特征;

6 根据初步分析的气候、气象条件和极端气象事件等因素,排除厂址颠覆性气象因素。

7.2 初步可行性研究阶段

7.2.1 初步可行性研究阶段气象应通过搜集区域气候特征、气象要素及极端气象现象等资料,并进行现场调查、必要的短期观测、专题分析论证,就核电厂厂址初步可行性研究所涉及的厂址区域特征、气象条件、极端气象现象等主要气象条件进行初步评定;对推荐厂址方案提出存在的主要气象问题及下阶段进一步工作的建议。

7.2.2 初步可行性研究阶段核电厂气象工作内容应包括下列内容:

1 了解区域内气象台站,测站资料三性(可靠性、一致性、代表性)初步分析;

2 搜集与调查区域内的一般性气候资料(气团类型、天气系统特性等)以及温度和湿度、风速和风向、降水量等区域性时空分布与变化特性;

3 搜集与调查区域内累年极端最高(最大)和极端最低(最小)风速(风向)降水量,气温、积雪深;

4 搜集与调查区域内历史上极端气象现象发生季节、频度、持续时间、路径、随时间变化和空间分布的特点、物象破坏情况、初估其风力等级及最大风速;搜集对区域有影响的历史龙卷风和热带气旋,调查历史严重龙卷风发生频率、灾害情况等;初估对区域有影响的热带气旋、温带气旋、飑线风、龙卷风、寒潮大风等值;

5 搜集累年平均、极端最高(最大)、极端最低(最小)气压、气温、风速(相应风向)、水汽压、降水量、蒸发量特征值;搜集累年最小、平均相对湿度及平均风速特征值。搜集累年最大风速、极大风速、风向和出现日期。全年平均风速、风向玫瑰图;累年最大积雪深和最大冻土深;

6 初步分析厂址大气稳定度年、季分布特征;

7 根据初步分析的气候、气象条件和极端气象事件等因素,对有关厂址安全方面的可接受性做出评价。

7.3 可行性研究阶段

7.3.1 可行性研究阶段气象应在经过审定的初步可行性研究阶段拟建厂址的基础上,通过进一步搜集调查区域气象资料,对可能影响厂址的主要气象条件进行全面的勘测、测试和试验、专题研究工作,进一步研究核电厂工程建设条件和方案,落实建厂条件;对核工程气象条件进行专题论证,并根据工程需要,对某些重要气象事件进行专题分析研究,提供工程地点的气象条件定量数据和结论。针对厂址在气象条件上存在的问题,提出下阶段进一步开展气象勘测工作的意见与建议。

7.3.2 可行性研究阶段应全面开展现场调查、设立气象观测站,厂址应有一年以上实测资料。

7.3.3 区域气候条件评价应符合下列规定:

1 全面搜集、调查与分析区域气候的特性-气团类型、天气系统特征(高压、低压以及锋面系)、气流模式(风速、风向)天气尺度、宏观大气过程与厂址气象条件的关系等;

2 厂址与参证站资料三性深入分析。

7.3.4 厂址极端气象参数分析计算应符合下列规定:

1 调查、核定历史最大风速,极大风速,风向和出现日期,计算频率1%、0.1%极端风速及最大风速,确定设计基准风;

2 调查、核定不同历时历史特大暴雨记录及出现日期,计算频率1%、0.1%及0.1%~0.01%不同历时暴雨量以及可能最大暴雨,确定设计基准降水;

3 搜集、调查历史最大积雪深度,计算频率1%的积雪深度,确定设计基准积雪;

4 调查、核定历史极端最高(最低)气温及出现日期,持续时间,计算最近5年夏季最热三个月累积频率1%日平均气温;计算最近5年冬季最冷三个月累积频率99%日平均气温;确定设计基准气温;

5 根据厂址特征,确定其他需评估的如冰层、霜冻、雾和冰雹等特征值;

6 根据最终热阱的具体特性及设计要求,评价有关环境气象参数值。

7.3.5 厂址极端气象现象分析计算应符合下列规定:

1 全面搜集、调查和分析厂址历史上极端气象现象发生的季节、频度、路径、随时间变化和空间分布的特点、物象破坏情况;

2 分析确定可能最大热带气旋各项参数、风场和最大风速,评价设计基准热带气旋;

3 分析确定可能最大温带气旋最大风速,评价设计基准温带气旋;

4 对厂址所在区域全面调查龙卷风,搜集逐年各月龙卷风的发生时间及灾情,分析确定龙卷风强度的等级,评价设计基准龙卷风;

5 根据厂址特征,确定其他需评估的如暴风雪、尘暴、干旱和雷电发生频度及持续时间等特征值。

7.3.6 厂址气象特征值统计分析应符合下列规定:

1 全面搜集、修正累年各月平均最高(最大)和最低(最小)气压、气温、风速(风向)、水汽压、降水量、蒸发量特征值;

2 全面搜集、调查累年各月极大风速、风向及出现时间,全年、冬季、夏季各风速、风向玫瑰图;

3 统计分析最近10年最热月累积频率1%、10%的日平均湿球温度和相应的干球温度、相对湿度、大气压力;

4 统计分析累年各月最大冻土深度;累年各月各种天气现象,平均、最多、最少日数,最长连续日数,发生频率和持续时间;

5 统计分析采暖通风有关气象参数。

7.3.7 环境气象评价应符合下列规定:

1 分析计算厂址大气稳定度,推荐出适用于厂址的大气稳定度分类法;

2 计算季、年风向、风速、稳定度三维联合频率以及风向、风速、稳定度、雨况四维联合频率;

3 统计分析风向、风速持续性,应根据厂址气象代表站资料进行分析,包括各高度风向持续时间统计,各高度静风和小风持续时间统计和分析;

4 分析风廓线幂指数。

7.3.8 从厂址气象方面对厂址的适应性总结评价,明确存在的气象问题和提出下一步开展工作的建议。

7.4 初步设计阶段和施工图设计阶段

7.4.1 初步设计阶段气象应在已确定厂址的基础上,通过进一步补充搜集资料、调查、勘测、试验研究和分析计算工作,对可行性研究阶段确定的成果进行进一步补充分析,同时解决可行性研究阶段的遗留问题,并提出气象分析报告。

7.4.2 施工图设计(包括建造开始至运行前)阶段气象应根据设计对工程技术方案的调整要求,初步设计阶段尚未确定的气象参数和厂址附近气象条件发生特殊变化时,进行相关的气象分析工作,并提出气象分析报告。

附录A 富士达F等级对龙卷风强度的分类

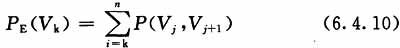

A.0.1 富士达F等级龙卷风强度分类应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1 富士达F等级龙卷风强度分类

注:风速时距按风程1/4 mile平均风速计。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《地面气象观测规范 第1部分:总则》QX/T 45

《地面气象观测规范 第17部分:自动气象站观测》QX/T 61

中华人民共和国国家标准

核电厂工程气象技术规范

GB/T 50674-2013

条文说明

制订说明

在本规范制订过程中,编制组进行了广泛的调查研究和对国外核电厂的考察工作,认真分析总结了近年来国内核电厂气象工作的经验,编写了专题调研报告。本规范参考了国家核安全局、国际原子能机构、美国核管理委员会发布的有关导则。规范在全国广泛征求了意见,审查会邀请了来自核安全审评、高校、研究院、气象、海洋、环评、设计等单位的14位专家。编制组经反复讨论、修改和完善,其中召开的编制会议主要有:编制单位协调会、编制工作启动会、编制工作大纲审查会、征求意见稿讨论会、征求意见稿统稿会、送审稿讨论会、送审稿审查会等。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《核电厂工程气象技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 则

1.0.1 核电厂勘测设计、安全评价和环境影响评价中涉及气象的工作贯穿于核电厂建设的全过程,对保证核电厂安全性、先进性和经济性有着重要意义。核电厂安全性中特别重要的是核安全,核安全指核电厂完成正确的运行工况、事故预防或缓解事故后果,从而保护厂区人员、公众和环境免遭过量辐射危害。

随着我国核电事业的发展,核电厂气象积累了一定的经验,但我国地域辽阔,气象条件差异较大,不同类型核电厂对气象成果的要求存在一定的差异,各地采用的方法不尽相同。为了给核电厂建设提供更为合理、可靠的依据,制定本标准以统一气象勘测设计原则、要求和方法,是十分必要的。

1.0.2、1.0.3 核电厂各设计阶段有初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计等。为判断区域建核电厂的厂址适应性,必要时初步可行性研究之前开展厂址查勘。相应于不同设计阶段,安全评价分为厂址安全评价、初步安全评价、最终安全评价等。按照国家审批程序,核电厂营运单位应在申请审批厂址、建造许可证和反应堆首次装料三个阶段提交相应的环境影响报告书。核电厂投入运行后,每年还应提交实际的环境影响报告。对不同的设计阶段,气象工作应满足不同的内容和深度要求。

1.0.4 核电厂气象以厂址范围内的气象观测和调查资料为主,并应在厂址选定后尽早安排厂址气象观测工作,以满足厂址设计、安全评价和环境影响评价的要求。

气象资料的可靠性、一致性、代表性及完整性是气象勘测设计对基本资料的基本要求。资料的完整性和可靠性是成果精度的重要保证。资料系列的一致性是指气象条件有无根本变化,观测仪器设备和观测方法、观测条件有无变化,如明显影响系列一致性,需换算统一到同一基础上。资料系列的代表性,是指现有资料系列的统计特性能否较好地反映总体的统计特性。

1.0.5 核电厂极端气象参数和极端气象现象的设计基准为低超越概率的极值,比常规电力工程要求高。低超越概率是根据损害后果确定的,有的按百年一遇重现期,有的按千年一遇重现期,有的采用10-7超越概率,有的采用可能出现的极值。

为了保证核电厂安全,极端气象参数和极端气象现象的设计基准的计算要求采用多种方法进行计算。

1.0.6 同一个区域气象条件有一定的共性,对计算成果和分析判断的结论进行合理性和安全性检查是十分必要的。

1.0.7 核电厂气象分析计算是根据有限的样本进行的,随着样本的延长,特别是极端气象事件出现,可能会使原提供的气象成果和结论发生变化,所以应及时掌握第一手资料,并进行分析。当分析结果在安全问题上有明显影响时,应修正设计参数与结论;复核结果与设计阶段采用的成果相差不大时,则不宜改动原设计洪水成果。

3 气象资料搜集和调查

3.1 气象资料搜集

3.1.4 用气象站30年以上资料统计,可以反映出当地的气候特征,可用作代表性分析的对比参照。

3 气象资料搜集和调查

3.1 气象资料搜集

3.1.4 用气象站30年以上资料统计,可以反映出当地的气候特征,可用作代表性分析的对比参照。

3.2 极端气象现象调查

3.2.1 极端气象现象是偶尔发生的,其影响的实际面积往往是相当小的,在任何固定的气象站网用常规仪器很难记录到这些现象的特性,即使遇上了,往往常规仪器被损坏。因为在任一地点其发生概率很低,就一个区域而言,它们是随机分布,故应搜集两类数据:一类是最近几年中气象部门汇编的系统数据,包括较多的低强度事件,但比历史数据可靠;另一类是历史数据,对每种现象采用定性表示,但它与某一特定地区的已知气候资料一起,有助于建立事件发生的模型,有助于确定该地区的设计基准事件。

为了提高数据的质量和完整性,除了要求气象部门系统监测积累有关该区域极端气象现象外,尚须找一个气象现象和总的气象特性与厂址特性相似的区域,对其资料分析修正使用。

同时应注意,如果证明厂址所在区域有发生极端气象现象的可能性,就必须进行更详细的调查;反之,如果该区域没有此类记录,不等于没有发生过,因为也有可能历史上发生过但没被记录到,除非能用当地资料证明确实如此。

收集热带气旋有关参数可通过气象部门、海洋部门、水利部门及科研单位收集国际或国内发布的历年台风年鉴、气象年鉴、天气图、研究报告,有条件的还可收集有关的雷达观测、卫星摄像等。

为确定一个可能最大热带气旋模型对某个特定厂址的适用性,详细评价当地的条件、厂址的特性,进行具体事例的调查以确定厂址区域热带气旋的特征是有必要的。对区域内造成严重灾害的热带气旋可在以下方面进行调查:风灾、洪灾、涝灾的发生时间、持续时间、损失情况、风速、风向、降水量等。

3.2.2 热带气旋、龙卷风调查范围是参照国家核安全局发布的核安全导则《核电厂厂址选择的极端气象现象》HAD 101/10和《核电厂设计基准热带气旋》HAD 101/11的要求确定的,其他极端气象现象是考虑到其影响尺度在100km~200km范围确定的。

3.2.3 对于热带气旋,有条件时还应收集热带气旋有关参数的资料及区域尚未发生热带气旋时的有关资料。这些资料是用于确定论法计算可能最大热带气旋中心。根据我国沿海核电厂可能最大热带气旋的计算,确定论法计算可能最大热带气旋中心最低气压明显偏低,一般以概率论法的计算结果为准,所以为确定论法计算所需的热带气旋的有关资料可在有条件时收集。

3.2.4 龙卷风是一种小范围的强烈涡旋,被认为是自然界最猛烈的风暴,强大的龙卷风最大风速可达120m/s或更大,造成难以想象的破坏和巨大损失。龙卷风属小尺度天气系统,接地范围小、移动速度快、生命期短,空间尺度远小于气象台站网的平均间距,所以现有的常规气象监测站网和测量仪器很难客观、完整地观测它们,能被气象台站实测(包括目视范围内)的龙卷风甚少,这样给龙卷风风灾的调查和评估带来下列三方面困难:

(1)龙卷风空间尺度小,生命史很短,很少能被气象台站观测到,只能从目击者的叙述和事后的灾情调查得到;

(2)如何从伴生的雷暴等灾害性事实中分区筛选出龙卷风的风灾;

(3)如何将定性的灾情描述转化为数量化的信息存在难度。

龙卷风有的可触及地面,有的仅悬挂于空中。见于陆地上的称陆龙卷,见于水域上空的称水龙卷。龙卷风呈气旋性急速旋转,其中心气压很低,最强者可降至700hPa,甚至500hPa以下。

龙卷风含水龙卷与陆龙卷,水龙卷与陆龙卷仅是发生地点不同,实质上是相同的。

龙卷风调查应对记录的龙卷风个例逐个进行审核、检验,并对特大龙卷风事件采取现场调查,对龙卷风事件资料进行真实性审核、检验,进一步核实其强度、范围等关键要素。

3.3 厂址气象观测

3.3.1 气象专用站观测目的是为厂址提供有代表性的常规气象资料和气象塔廓线资料,为当地一般气象特征和扩散气象学背景条件提供基础资料,为工程设计、厂址安全和环境影响评价和制订核电厂事故应急实施方案提供科学依据。

3.3.2 气象专用站对观测点选择的要求是测站站址具有代表性,即能较好地反映核电厂建成后的厂址及其附近地区的风场、温度场和大气弥散条件的气象特征。

环境的要求是尽量避免受外界干扰并观测方便,位置相对稳定与安全;应避开陡坡、洼地、丛林、工矿、高大建筑物等。站址边缘与障碍物的距离,对孤立物应为其高度的3倍,距较大水体(水库、湖泊、河海)水平距离100m以上,以避免沿海热内边界层的影响。对群体物应为其高度的10倍,四周10m内不应有高秆作物,以保持气流畅通。

考虑到运行期气象还需要继续观测,为避免迁站,所选位置宜不占用未来核电厂永久性建筑物的位置、避开高压线走廊、不影响核电厂建设期间的施工。选择位置时还应考虑可行性研究阶段制订的厂区总平面布置方案,并兼顾未来总平面布置的可能变化。

3.3.3 气象塔建在常规地面气象观测场附近,便于管理,但应避免影响常规地面气象观测。考虑到气象塔搬迁不易,有将气象塔建在不受工程施工与运行的地方,而地面气象观测站与水文专用站一起建设的方案。

3.3.4 地面气象观测项目可根据厂址气象特点和设计要求增加观测项目,如日照、蒸发、积雪、覆冰、地温、天气现象、能见度等。

3.3.5 观测塔宜设四层或四层以上。国内核电厂观测塔一般设为10m、30m、80m和100m四层,也有80m层改为70m层的。设五层的则增加50m。

3.3.6 考虑到自动观测在气象部门已推广,仪器设备比较成熟,专用站宜采用自动观测方式,可获取逐时或逐分的气象数据。

3.3.7 根据已有几个核电厂的工作经验,如观测年未测到大风,观测资料代表性可能不好,应考虑延长观测。运行期地面气象观测项目可根据厂址区域的气象特点减少,如蒸发量、能见度、云、太阳辐射、日照、天气现象、冻土、地温、覆冰、积雪可以省去。

4 区域气候和当地气象评价

4.1 区域气候

4.1.1 气候类型是指赤道(热带)雨林气候、热带季风气候、热带草原气候、热带沙漠(干燥)气候、亚热带季风气候、亚热带地中海气候、温带季风气候、温带海洋性气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候、极地苔原气候、极地冰原气候、高山高原气候。在我国,常见气候类型有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候、高山高原气候。

宏观天气尺度大气过程是指影响厂址区域的大气环流形势、天气系统。大气环流是完成地球-大气系统角动量、热量和水分的输送和平衡,以及各种能量间相互转换的重要机制,同时又是这些物理量输送、平衡和转换的重要结果。天气系统是指按照气象要素空间分布而划分的具有典型特征的大气运动系统。大气环流、天气系统的特征及其形成、维持、变化和作用,与厂址区域气象条件存在密切关系。宏观天气尺度大气过程可包括下列方面:

(1)高压、低压、高压脊、低压槽等气压空间分布所组成的系统;

(2)气旋环流、反气旋环流、切变线等风分布的系统;

(3)高温区、低温区、锋区等温度分布的系统;

(4)雷暴、热带云团等天气现象分布的系统。

当核电厂所在区域存在局地气候时,应予以描述。局地气候有森林气候、城市气候、山地气候、湖泊气候以及贴地气层和小范围特殊地形下的气候等。

4.1.4 气候变化以及人类活动对气候的影响受到越来越多的关注,但问题极为复杂,也存在争议。可以确定的是,人类活动对气候会产生影响,但影响不会超过地球自然变化的10%。考虑到核电厂设计时都考虑足够裕量,所以对核电厂影响不大。如有关于该区的研究成果且对核电厂设计有影响时,可考虑进一步分析其对核电厂的影响。

4 区域气候和当地气象评价

4.1 区域气候

4.1.1 气候类型是指赤道(热带)雨林气候、热带季风气候、热带草原气候、热带沙漠(干燥)气候、亚热带季风气候、亚热带地中海气候、温带季风气候、温带海洋性气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候、极地苔原气候、极地冰原气候、高山高原气候。在我国,常见气候类型有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候、高山高原气候。

宏观天气尺度大气过程是指影响厂址区域的大气环流形势、天气系统。大气环流是完成地球-大气系统角动量、热量和水分的输送和平衡,以及各种能量间相互转换的重要机制,同时又是这些物理量输送、平衡和转换的重要结果。天气系统是指按照气象要素空间分布而划分的具有典型特征的大气运动系统。大气环流、天气系统的特征及其形成、维持、变化和作用,与厂址区域气象条件存在密切关系。宏观天气尺度大气过程可包括下列方面:

(1)高压、低压、高压脊、低压槽等气压空间分布所组成的系统;

(2)气旋环流、反气旋环流、切变线等风分布的系统;

(3)高温区、低温区、锋区等温度分布的系统;

(4)雷暴、热带云团等天气现象分布的系统。

当核电厂所在区域存在局地气候时,应予以描述。局地气候有森林气候、城市气候、山地气候、湖泊气候以及贴地气层和小范围特殊地形下的气候等。

4.1.4 气候变化以及人类活动对气候的影响受到越来越多的关注,但问题极为复杂,也存在争议。可以确定的是,人类活动对气候会产生影响,但影响不会超过地球自然变化的10%。考虑到核电厂设计时都考虑足够裕量,所以对核电厂影响不大。如有关于该区的研究成果且对核电厂设计有影响时,可考虑进一步分析其对核电厂的影响。

4.2 当地气象

4.2.3 出现下列情况时,应对气象资料进行插补延长处理:(1)因测站环境改变或其他原因迁站,新旧站址在海拔、环境、下垫面条件等方面的差异,观测资料不能连续使用,统计年限可能不满足年限要求时;(2)个别地区因建站较晚,仅有短期气象观测资料时;(3)气象站观测项目不全或个别时段缺测,不能满足工程要求时。

插补延长气象资料,可选用周围地形、气候大体一致,有长期资料的气象站作参证站,通过相关分析法进行订正,也可利用差值法和比值法进行订正。

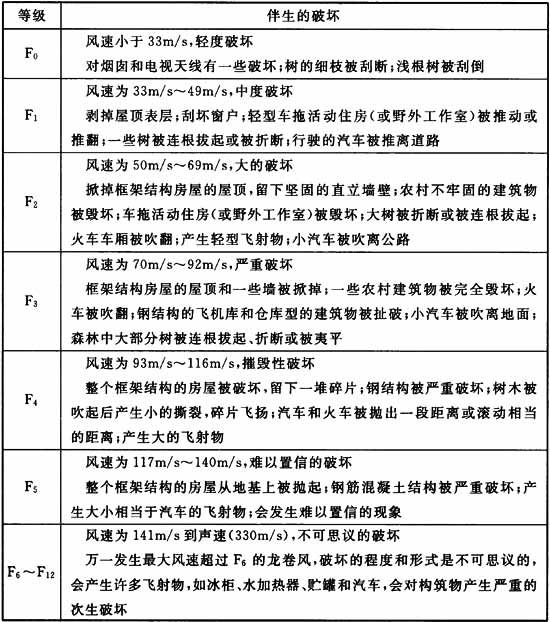

差值法公式为:

式中:yi——工程站需订正插补的第i年气象要素;

xi——参证站第i年气象要素;

△dn——两站n年平均值之差。

比值法公式为:

式中:Kn——比值系数,为两站n年平均值之比。

4.2.5 目前全国共有98个气象辐射观测站,厂址及其附近通常没有实测气象辐射资料,可按气候学经验公式计算:

式中:Q——总辐射量,kW·h/m2;

Q0——理想大气总辐射量,kW·h/m2;

S——平均日照百分率,%;

e——平均水汽压,hPa。

公式(3)适用于我国西北干旱区(包括新疆、甘肃西部和柴达木盆地),其他地区采用公式(4)。

该公式计算误差较小,根据四川省、重庆市有关地区计算结果,与实测值相对误差一般为:月总辐射<10%,年总辐射<5%。太阳总辐射受地面影响较为明显,式(4)中,0.18为经验系数,可参照当地的分析成果使用,如重庆长江河谷及周围山地取0.14。

4.2.7 二次循环供水系统设计气象参数需要统计连续不少于5年最炎热期3个月频率为10%的湿球温度。

我国幅员辽阔,气候差异较大,一年中最炎热时期(一般以3个月计)在各地不一致,根据各地差异,选择夏季最热3个月作为统计计算的时段。选择原则一般是将当地各月平均气温连续3个月为全年最高者定为最炎热季节。

统计近期连续不少于5年最炎热期3个月频率为10%的湿球温度的方法有累积频率曲线法和分级统计法,其中分级统计法比较简捷、方便,具体可采用下列方法:

(1)我国气象站无湿球温度日平均统计,每天3(4)次湿球温度均需进行简单算术平均得到共计460个日平均湿球温度值。需要说明的是,自2000年后,随着气象站自动测报系统的陆续投入使用,湿球温度一般不再作为常规气象观测项目,但可根据有关气象学图表进行查算,不同地区查算结果可能与实测值存在一定偏差,使用时注意进行适当修正。

(2)根据5年3个月日平均湿球温度值共计460个,可在460个数据中按从大到小顺序排列,第46位值即为10%的日平均湿球温度,在排序过程中如果某湿球温度值在系列中出现几次,则每个值均须占位,同时第46位值也可能出现在其前后重复出现几次,与第46位值相同的这几次值均作为10%气象条件的湿球温度。

(3)根据上述重复出现的日平均湿球温度,查出其相应的日期,反查相应日期的日平均干球温度、相对湿度、气压及风速,即作为设计所需的10%气象条件。对于同一湿球温度,因出现日期不同,相应的气象要素不同,选用其中相对湿度较大一组气象要素值,或按照设计要求,列出所有不同日期相应的气象要素值。

4.3 环境气象

4.3.1 大气稳定度是表明大气湍流强弱的指标,确定大气稳定度的方法有很多,《核电厂厂址选择的大气弥散问题》HAD 101/02推荐采用的大气稳定度分类方法有:

(1)改进的Pasquill分类法(采用辐射和大气高度10m层风速划分稳定度);

(2)△T分类法(采用大气高度75m和10m层之间的温度差划分稳定度);

(3)△T-风速分类法(采用大气高度75m和10m层之间的温度差及10m风速划分稳定度);

(4)σθ分类法(采用大气高度10m和75m层上的风向脉动值划分的稳定度)。

4.3.3 风向、风速的持续性特征对研究大气污染物的输送和影响有着重要意义。

5 设计基准气象参数分析计算

5.1 一般规定

5.1.1、5.1.2 在对国内几个核电厂进行设计基准气象参数分析计算时,有专家提出概率论法应对所有区域的气象站推求极值后取区域最大的方法,也有专家提出取区域内所有气象站的年极值进行计算推求设计基准气象参数。前者未考虑局地性因素,且资料量要求过高;后者可能由于变差系数反而小,计算结果并不一定安全。

核电厂设计基准气象参数的重现期要求高,观测系列内是否包含特大值,对设计成果有很大影响。当厂址区域无气象要素特大值观测资料,而邻近地区出现特大值时,可考虑移用。在平原或平坦地区,在直线距离不大时,特大值可直接移用不作修正;如地形复杂,应进行适当改正。

采用选择代表性或参证站资料分析计算,并进行区域安全性评价,是为了保证设计基准值的安全性。各种气象要素等值线图应作为区域安全性评价的重要依据。

有厂址专用气象站资料时,宜采用该资料以反映厂址特点。

5 设计基准气象参数分析计算

5.1 一般规定

5.1.1、5.1.2 在对国内几个核电厂进行设计基准气象参数分析计算时,有专家提出概率论法应对所有区域的气象站推求极值后取区域最大的方法,也有专家提出取区域内所有气象站的年极值进行计算推求设计基准气象参数。前者未考虑局地性因素,且资料量要求过高;后者可能由于变差系数反而小,计算结果并不一定安全。

核电厂设计基准气象参数的重现期要求高,观测系列内是否包含特大值,对设计成果有很大影响。当厂址区域无气象要素特大值观测资料,而邻近地区出现特大值时,可考虑移用。在平原或平坦地区,在直线距离不大时,特大值可直接移用不作修正;如地形复杂,应进行适当改正。

采用选择代表性或参证站资料分析计算,并进行区域安全性评价,是为了保证设计基准值的安全性。各种气象要素等值线图应作为区域安全性评价的重要依据。

有厂址专用气象站资料时,宜采用该资料以反映厂址特点。

5.2 风

5.2.1 极大风速指阵风3s平均最大风速,最大风速指10min平均最大风速。

5.2.2 设计基准风计算也可直接采用年极大风速系列进行,但往往碰到极大风速资料不可靠、系列不够长的问题。通过对国内几个核电厂的计算,采用年最大风速频率计算间接推算更可靠。

根据国内核电厂的计算,10min平均最大风速和极大风速的相关关系采用经验比值1.5,在大多数地区可以被接受,资料缺乏时可采用。

5.2.3 对历史特大风应进行所谓的“特大值处理”,避免出现频率计算时定线不合理情况。

5.3 降 水

5.3.1 设计基准降水不同历时采用10min、60min、6h和24h,基本上可以满足工程截洪和排水设计要求。

5.3.2 我国1977年以后水利部门陆续编制出全国及各省(自治区、直辖市)可能最大24h点暴雨等值图。可能最大暴雨统计参数等值线图是比较可靠的计算依据,但往往编制比较早,资料系列不够长,需要与厂址区域特大暴雨实测值分析比较后确定,必要时作适当调整。当核电厂需要建设的截洪和排水工程规模大时,应采用概率论法和确定论法两种方法评价。

5.3.3 概率论法推求各种频率的降水量主要是可以进行区域比较。

5.4 积 雪

5.4.3 山区一般海拔高、气温低,有利于积雪;当位于背风坡气流有下沉作照时,不易积雪,积雪不深。

5.4.4 积雪密度受多种因素影响,一般积存时间长的老雪比新雪密度大;湿雪比干雪的密度大。当前从大部分台站搜集的都是积雪深数据,而相应的密度资料不齐全,目前可按当地平均密度资料考虑。

5.4.5 北方寒冷地区厂址,未融化积雪中出现降水可能是最不利的情况。南方则不宜再加降水,因为降水与积雪叠加的可能性很小,加上后可能会不合理,造成浪费工程投资。

5.5 气 温

5.5.1 年极端最低气温的样本应注意按“气象年”选取。

5.6 最终热阱及其有关系统气象条件

5.6.2、5.6.3 核电厂最终热阱的形式不同,余热导出工程技术方法不同,所需的气象参数也是不同的。核电厂采用的最终热阱有下列情况:

(1)以无尽、可靠水体为最终热阱;

(2)以厂内冷却水池作为最终热阱;

(3)以大气作为最终热阱(湿式冷却塔、干式冷却塔、冷却池、喷水池和非能动冷却系统等)。

以无尽、可靠水体为最终热阱采用的导热方式为一次循环,决定因素是水温,与气象条件无直接关系。AP1000机组采用非能动冷却系统,虽然以大气为最终热阱,但冷却效果与气象条件关系不密切。其他最终热阱及有关系统均应提供设计基准气象条件。

以大气为最终热阱时,应确定热交换有决定意义的气象条件。由于采用的工程技术方法不同,最终热阱设计要求的气象条件有所差别,可根据本条确定的原则和最终热阱方案特点采用具体的计算要求。

气象条件的各参数,应只在总时间的一小部分时间内会被超过,一般采用的那一小部分取为1%~5%,可以认为是累积频率1%~5%,但机组不同,有时具体要求是不一样的。

法国M310型核电机组,当采用机械通风湿式冷却塔进行余热导出时,最终热阱及其有关系统所需的设计基准气象参数的确定方法为:

(1)正常设计工况。

确定气温(包括干球和湿球温度)时,应选取长系列的统计数据(要求最少30年),在每年最热月(一般为7、8、9月)的数据中,选取第7个最大值进行算术平均,所得数据即为正常设计工况的设计基准气温(包括干球温度、湿球温度、相对湿度等)。

(2)失水事故工况。

确定气温(包括干球和湿球温度)时,应选取长系列的统计数据(要求最少30年),在最热月每日的气温最大值中,选取第1个最大值进行算数平均,所得数据即为失水事故工况的设计基准气象参数(包括干球温度、湿球温度、相对湿度等)。

美国核电厂(不包括AP1000)采用机械通风湿式冷却塔进行余热导出时,最终热阱及其有关系统所需的设计基准气象参数的确定方法为:

(1)蒸发和吹散水量损失计算采用30d平均最高湿球温度和相应的30d平均干球温度。

(2)冷却效果计算采用24h平均最高和相应的24h平均干球温度;5d平均最高湿球温度和5d平均干球温度。

(3)设计最高湿球温度采用累积频率1%和0.4%年最高湿球温度。

5.6.5 气象站对于最终热阱气象条件的资料系列要求是30年。由于需要逐日资料或逐时资料,气象站往往达不到要求,可采用偏安全地估计,一般不会造成最终热阱造价大幅度提升。

5.6.6 对于低温和结冰对冷却设施影响的设计,我国是比较有经验的,一般不需要提供具体气象参数,但对于核电厂的最终热阱设计应提供有关参数。

6 设计基准气象现象评价

6.1 一般规定

6.1.1、6.1.2 评价极端气象现象的设计基准有两种基本途径:一是根据历史数据的统计分析,通过概率论法,应用历史事件的统计分析对具有限定低超越概率的极端事件进行评价;二是根据气象现象的基础物理特性,通过确定论法,用模型来描述系统。为了偏安全地估算系统状态,应使用适当的极值或使用适当选取的偏保守的输入参数值。

采用确定论法应有比较可靠的物理模型,如果没有,应采用概率论法进行分析计算。对于沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹,由于对强度的度量仍有困难,所以只统计发生的频率。

6 设计基准气象现象评价

6.1 一般规定

6.1.1、6.1.2 评价极端气象现象的设计基准有两种基本途径:一是根据历史数据的统计分析,通过概率论法,应用历史事件的统计分析对具有限定低超越概率的极端事件进行评价;二是根据气象现象的基础物理特性,通过确定论法,用模型来描述系统。为了偏安全地估算系统状态,应使用适当的极值或使用适当选取的偏保守的输入参数值。

采用确定论法应有比较可靠的物理模型,如果没有,应采用概率论法进行分析计算。对于沙暴、暴风雪、雷暴、闪电、冰雹,由于对强度的度量仍有困难,所以只统计发生的频率。

6.2 热带气旋

6.2.1 如为内陆厂址,热带气旋一般对厂址不构成安全威胁,可只进行一般调查,不计算设计基准热带气旋。

6.2.2 设计基准热带气旋的确定,即推求可能最大热带气旋,其由一组假定极大化的平稳状态的热带气旋参数表征。

6.2.3 厂区区域采用包括以厂址为中心,300km~400km范围,与第3.2.2条的要求一致。

6.2.4 根据我国沿海核电厂设计基准热带气旋的计算,确定论法计算设计基准热带气旋中心最低气压明显偏低,一般以概率论法的计算结果为准。当确定论法计算所需的热带气旋资料具备时,可以进行计算。

根据我国多个核电厂设计基准,热带气旋最低中心气压都采用了概率论法千年一遇的重现期。

6.2.5 设计基准热带气旋最低中心气压频率计算的系列如某年没有热带气旋进入厂址区域,则该年热带气旋中心气压取为进入该区域的热带气旋系列中的最大值,不宜采用扩大厂址区域范围的方法,因为扩大范围后可能选择到较低的中心气压,引起系列排序变动,导致不合理。

6.2.6 确定论法是通过评价在海面上产生的热带气旋风眼上方的垂直空气柱的条件,然后由压力梯度力和重力间的平衡静气压估算 出地面压力。《核电厂设计基准热带气旋》HAD 101/11附录Ⅲ给出了确定论法计算设计基准热带气旋最低中心气压的方法。

6.2.7 根据实际发生的影响厂址区域的热带气旋过程的逐日地面天气图,可读出Pw。根据山东某核电厂的分析,边缘气压随纬度及强度的分布特征,边缘气压与强度和纬度的关系不显著,Pw接近于最热月年平均气压。

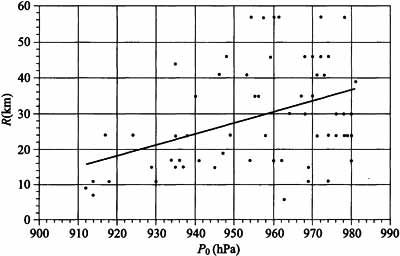

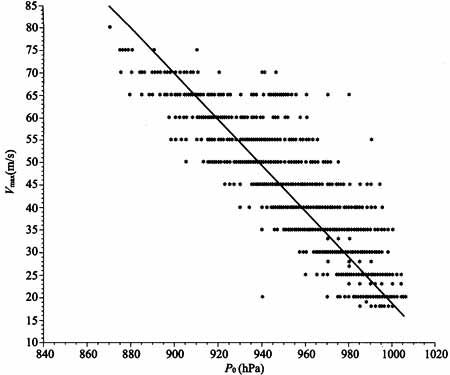

6.2.8 根据美国海军1960~1974年西北太平洋台风中心附近航测资料,分析北纬23°以北台风中心气压和最大风速半径的关系(见图1),样本数为63个。台风中心气压P0和最大风速半径R具有一定的相关(相关系数0.403),台风越强,最大风速半径R越小。

图1 西北太平洋台风最大风速半径与台风中心气压的相关图

由图1可见,最大风速半径R与台风中心气压P0存在一定的离散。对于风暴潮计算,R越大,增减水越大,R值宜偏安全地取值。

6.2.9 计算设计基准热带气旋可能最大移速Vc应考虑到台风以不同方向登陆厂址区域时移速将有所不同。根据统计,台风中心纬度越高,移速越快;台风减弱时,移速加快;台风转向时,移速加快。当采用设计基准热带气旋进行风暴潮计算时,可取在厂址区域造成相对严重增水或减水的路径,给出登陆台风移速和这类登陆路径的关系,确定热带气旋可能最大移速Vc。

6.2.11 设计基准热带气旋气流的流入角( )与距气旋中心距离的关系图来自《核电厂设计基准热带气旋》HAD 101/11。当缺少流入角的观测资料时,本规范图6.2.11可作为建立可能最大热带气旋模型的依据。

)与距气旋中心距离的关系图来自《核电厂设计基准热带气旋》HAD 101/11。当缺少流入角的观测资料时,本规范图6.2.11可作为建立可能最大热带气旋模型的依据。

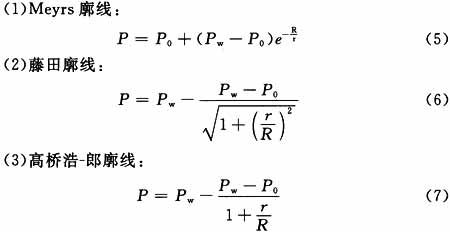

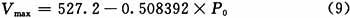

6.2.12 利用热带气旋的压力廓线,将其代入梯度风平衡公式,即得到计算最大梯度风Vgx(即热带气旋最大风速Vmax)的方程。一般有如下三种压力廓线方程:

其中r为距热带气旋中心的距离。

用Meyrs廓线计算的压力随r的分布介于其余两者之间。一般多数采用Meyrs廓线。将Meyrs廓线代入梯度风平衡公式,即可得到计算最大风速的公式如下:

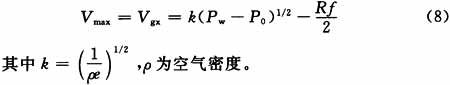

根据1971年至1997年西北太平洋台风中心气压与最大风速求相关(见图2),给出Vmax的经验公式:

上式与1993年世界气象组织技术档案(WMO/TD,1993)和 V.F.Dvorak所给的西北太平洋热带气旋的P0和Vmax对应值接近。

图2 台风中心气压与最大风速的相关性

6.2.13 最大梯度风应修正到10m高度10min平均风速,采用折减因子0.9计算可能最大热带气旋距中心距离处的最大风速。山东某滨海核电厂考虑登陆的摩擦作用采用折减因子0.9,不考虑填塞的影响。

6.3 温带气旋

6.3.1 温带气旋的生成原因有多种,多年资料普查发现,风力强、范围大的气旋大多数是爆发性气旋。研究温带气旋的另一个目的是当厂址位于海边时,研究温带气旋引起的增、减水问题。

6.4 龙卷风

6.4.1 设计基准龙卷风的评价区域,是参照《核电厂厂址选择的极端气象现象》HAD 101/10的要求确定的。评价设计基准龙卷风应选择一个气候上单一并呈现相同龙卷风特性的区域,典型的区域可以是经度宽为3°、纬度宽为3°所包括的区域,并建议把这个区域划分成若干个子区,对于每一个子区,可以计算和比较龙卷风发生的频度,以便评价区域的单一性和区域发生频度选择的保守性。根据我国核电厂气象工作的经验,当在厂址周围龙卷风样本较少时,若再分成若干个子区统计,可能会导致很多不确定性,所以规定当龙卷风样本较多时,可将区域分成若干个子区。

6.4.2、6.4.3 对厂址地区发生的每个龙卷风事件进行审定和风速定量的评定,应由包括台风、天气预报、雷达气象学、灾害学、工程气象学等资深专家进行。

富士达F等级分类法是1971年由Ted Fujita提出的,已被广泛使用。但富士达F等级分类法也存在一些问题,如缺乏明确的龙卷风灾害指标,不考虑建(构)筑物的建造质量,破坏程度和风速的关系任意性大,定级误差大,风速存在高估现象。风速时距采用风程1/4mile平均风速(Fastest 1/4-mile)。

近年来美国国家气象机构(The National Weather Service)已采用改进型富士达F等级分类法(Enhanced F Scale)。美国核管理委员会(U.S.Nuclear Regulatory Commission)也已采用改进型富士达F等级分类法进行龙卷风评价。

改进型富士达F等级分类法采用常见的28类地面附着物作为参照,分别确定了8种破坏程度,相应给出了龙卷风风速区间。风速采用3s平均风速。该方法获得的风速要小于原富士达F等级分类法(见表1)。考虑到该法需要详细的龙卷风灾情资料,有条件时可以使用。

表1 改进型富士达F等级分类法和富士达F等级分类法的对比

6.4.4 设计基准龙卷风最大风速宜采用以下龙卷风风险度方法分析计算。龙卷风风险度评价模型是《核电厂厂址选择的极端气象现象》HAD 101/10推荐的。该模型是从调查的众多具体事实中寻找评价破坏面积与龙卷风强度关系,同时计算不同风速龙卷风出现的概率;确立了这两个函数关系之后,再引用兰金流模式,计算所评价厂址一年中经受到某一级区间风速的概率和超过额定风速的概率。

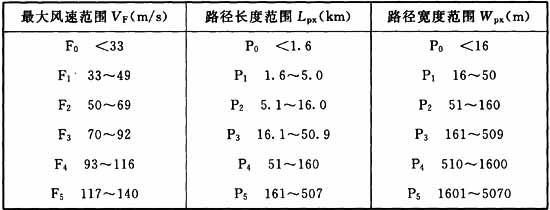

6.4.5、6.4.6 调查的龙卷风平均破坏面积与风强度的关系往往非常离散而很不确定,某地风力不强的龙卷风破坏面积可能很大,而某地很强烈的龙卷风其破坏面积却又很小。这种不确定性一方面反映了龙卷风破坏面积与强度关系的随机性,另一方面破坏面积往往不易区分,甚至反映了事实调查中可能有夸大的成分。所以采用皮尔逊的路径长度-强度、路径宽度-强度公式,是比较可行的方法,见表2。

表2 皮尔森龙卷风等级

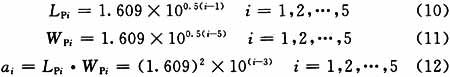

6.4.7 当利用该区域收集的龙卷风破坏资料建立的面积-强度关系拟合不好时,宜通过下列公式计算龙卷风长度和宽度,求得各等级龙卷风的平均破坏面积:

式中:LPi——i等级龙卷风的长度的下限值,km;

WPi——i等级龙卷风的宽度的下限值,km。

6.4.12 设计基准龙卷风压降速率和总压降可根据旋衡风方程计算,旋衡风方程被用于描述龙卷风向内的径向压力和离心力之间的平衡:

式中: ——最大气压降速率;

——最大气压降速率;

VT——龙卷风平移速度;

Vm——龙卷风最大旋转风速;

Rm——最大旋转风速半径;

ρ——空气密度;

△P——总气压降。

为了评价总压力降和最大压降速率,应对最大旋转风速半径Rm和平移速度VT进行计算。对于强龙卷风,假定最大旋转风速半径Rm为50m。根据下述假定可推导出最大旋转风速半径Rm和平移速度VT,对于强龙卷风假定它们的比值为常数,可由下式给出:

根据以上假定,最大旋转风速半径Rm和平移速度VT可按下列公式计算:

6.5 其他气象现象

6.5.1 由于其他极端气象现象和极端气象参数的物理机制不明,其设计基准确定可在统计分析出现频率、强度等基础上采用概率论方法分析计算。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

『GB50038-2005』人民防空地下室设计规范

中华人民共和国国家标准人民防空地下室设计规范CodefordesignofcivilairdefencebasementGB50038-2005主编部门:国家人民防空办公室批准部门:中华人民共和国建设部施...

2025-05-19