欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

河流流量测验规范

Code for liquid flow measurement in open channels

GB 50179-2015

主编部门:中华人民共和国水利部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2016年5月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第885号

住房城乡建设部关于发布国家标准《河流流量测验规范》的公告

现批准《河流流量测验规范》为国家标准,编号为GB 50179-2015,自2016年5月1日起实施。其中,第2.1.2、4.5.2条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《河流流量测验规范》GB 50179-93同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2015年8月27日

前言

本规范是根据原建设部《关于印发<2006年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2006]77号)的要求,由水利部水文局(水利部水利信息中心)会同有关单位在原规范《河流流量测验规范》GB 50179-93的基础上修订完成的。

本规范编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结我国各地区以及相关行业流量测验的经验,吸收了国内有关水文测验需求分析、测验方式方法技术创新等先进成果,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

本规范共分6章5个附录,主要技术内容包括:总则、测验河段的选择和断面设立、断面测量、水位级划分与流量测验方式方法、流量测验成果检查和分析、流量测验成果精度评定等。

本规范修订的主要技术内容:将水位级划分和高洪、低枯水、冰情、潮流等条件的流量测验整合为“水位级划分与流量测验方式方法”一章,对现行常用的河流流量测验方式方法及适用条件进行了可供选择的规定;考虑到需求和测站实际,对测站精度类别划分标准进行了修改;在单次流量测验允许误差综合指标拟定方面,结合了流量资料的用途;对原规范中流速仪法测流方案的选择表进行了简化;将原规范附件的部分内容纳入了本规范。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责对强制性条文管理,水利部负责日常工作管理,水利部水文局(水利部水利信息中心)负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合流量测验实践,认真总结经验、积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将有关意见和建议反馈给水利部水文局(地址:北京市西城区白广路2条2号,邮政编码:100053),以便再修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:水利部水文局(水利部水利信息中心)

参编单位:水利部长江水利委员会水文局

交通运输部长江航道局

水利部黄河水利委员会水文局

四川省水文水资勘测源局

湖南省水文水资源勘测局

陕西省水文水资源勘测局

黑龙江省水文局

广东省水文局

主要起草人:刘东生 陈松生 魏进春 段文超 张留柱 林伟 李正最 师奎 李志敏 董淑华 原金勇 黄双喜 张潮 胡国栋 林云发 万大斌 程正选

主要审查人:朱晓原 贺武鸣 胡凤彬 匡键 崔玉兰 姚章民 李里 沈起鹏 宋政峰 王鸿杰 林来照 余平佬 姚永熙

1 总 则

1.0.1 为统一全国河流流量测验方法与分析计算等方面的技术要求,保证流量测验成果质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于天然河流、湖泊、水库、人工河渠、潮汐影响和水工程影响河段的流量测验。

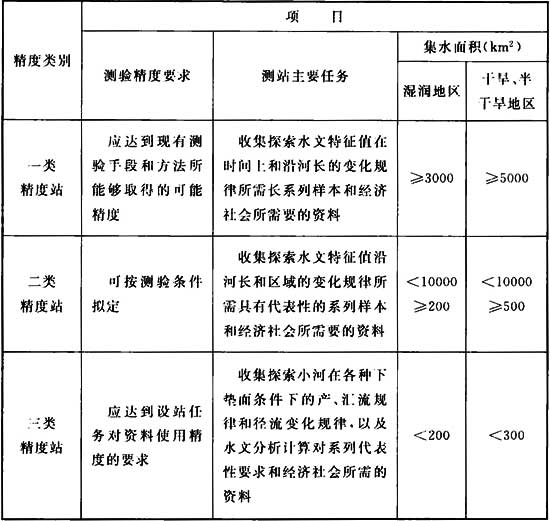

1.0.3 按流量测验精度等级与要求,可将基本水文站的精度类别分为一类精度站、二类精度站和三类精度站,其划分方法应符合本规范附录A的规定。

1.0.4 使用新的流量测验技术,应采用本规范推荐的流量测验方法进行比测试验,并进行成果精度评定;多线多点流速仪法的流量测验成果可作为率定或校核其他测流方法的标准。

1.0.5 本规范所规定的各项精度可用于测流方案质量控制及评价。流域或省级水文机构应选择具备有条件的代表站长期收集、积累试验资料,进行精度检验。

1.0.6 河流流量测验除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 测验河段的选择和断面设立

2.1 测验河段选择与勘察

2.1.1 测验河段应满足设站目的,保证测验资料精度,符合观测方便和测验资料计算整理简便的要求,并应符合下列规定:

1 测验河段宜选在石梁、急滩、弯道、卡口和人工堰坝等易形成断面控制的上游河段。其中石梁、急滩、弯道、卡口的上游河段宜离开断面控制的距离为河宽的5倍,山溪性河流断面控制的距离可放宽至河宽的3倍;或选在河槽的底坡、断面形状、糙率等因素比较稳定和易受河槽沿程阻力作用形成河槽控制的河段;河段内应无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象;

2 当断面控制和河槽控制发生在某河段的不同位置时,应选择断面控制的河段作为测验河段;在几处具有相同控制特性的河段上,应选择水深较大的窄深河段作为测验河段;

3 中小河流测验河段如难以满足本条第1款的要求,可适当放宽,但应满足测验方法的使用条件。

2.1.2 测验河段必须避开易发生滑坡、坍塌和泥石流的地点。

2.1.3 采用流速仪法测流的测验河段,宜顺直、稳定、水流集中,无分流岔流、斜流、回流、死水等现象;顺直河段长度宜大于洪水时主河槽宽度的5倍;宜避开有较大支流汇入或湖泊、水库等大水体产生变动回水及严重漫滩、急剧冲淤等的影响,并应符合下列规定:

1 在平原区河流上,河段宜顺直匀整,全河段的河宽、水深和比降应无明显变化,单式河槽河床上宜无水草丛生。当测验河段无法避开游荡性河段时,应避开变动沙洲;

2 在潮汐河流上,宜选择水面较窄、涨落潮流路顺直、通视条件较好、横断面较单一、受风浪影响较小的河段;

3 水库、湖泊出口站或堰闸站的测验河段宜选在建筑物的下游,并避开水流大的波动和异常紊动的影响。当在下游测验有困难,而建筑物上游又有较长的顺直河段时,可将测验河段选在建筑物上游;

4 结冰河流的测验河段不宜有冰凌堆积、冰塞、冰坝。对有层冰层水的多冰层结构的河段,应经调查或勘查,选取结冰情况较简单的河段;对特殊地形地理条件,宜选择不冻河段作为测验河段;

5 受水工程或人类活动影响以及巡测断面的测验河段选择,可根据设站目的或需要,适当放宽条件,以能够满足测验精度要求为原则。

2.1.4 当测站采用其他测流方法时,测验河段选择按下列规定执行:

1 浮标法测验河段,顺直段的长度应大于上、下浮标断面间距的2倍;浮标中断面应有代表性,且无大的串沟、回流发生;各断面之间应有较好的通视及通信条件;

2 比降面积法测验河段,顺直长度应满足比降观测精度所需的长度,两岸斜坡等高线接近平行,水面横比降较小,纵比降均匀无明显转折点,并应避开洲、滩、分汊河段和明显的扩散型河段;

3 声学多普勒法测验河段,除执行本规范第2.1.3条的规定外,宜选择水深大、边滩小、水上交通不影响测流和河底走沙(动底)影响不剧烈的河段;

4 量水建筑物法测验河段,顺直河段长度应大于行近河槽最大水面宽度的5倍,并应避开陡峻、水流湍急的河段。行近槽段内应水流平顺、河槽断面规则、断面内流速分布对称均匀,河床和岸边无乱石、土堆、水草等阻水物。当天然河道达不到以上要求时,应进行人工整治使其符合量水建筑物测流的水力条件;

5 稀释法测验河段,可选在弯道、狭窄、浅滩、暗礁、跌水、无水草和无死水区的河段上,并应避开有支流汇入、分流和河岸溢流等。测验河段长度应使注入水流中的示踪剂能充分自然混匀;

6 其他测流方法的测验河段,应满足仪器性能适用条件和资料整编要求。

2.1.5 确定测验河段的位置和进行断面布设时,应对测验河段的地质地貌、下垫面、河流特性、上下游工程及水资源开发规划等进行详尽的勘察、调查,并应勘察河势,了解河道弯曲和顺直段长度,两岸和堤防控制洪水的能力,以及有无溢流缺口。在满足设站目的的前提下,测站地址宜靠近城镇居民点,并兼顾交通、电力、通信等条件。

2.1.6 河流特性勘察应包括下列基本内容:

1 调查控制断面的位置,鉴别断面控制或河槽控制的稳定程度;

2 调查分流、串沟、回流、死水以及边滩宽度是否便于布置测验设施。在初步选定的河段内布测若干个河道断面,并测绘其中一个断面的流速分布;

3 了解河床组成、断面形状、冲淤变化、沙洲消涨史和河道变迁史,以及各级水位的主泓、流速、流向及其变化情况,并勘察河床上岩石、砾石、卵石、漂石、砂、壤土、黏土、淤泥等沿测验河段的分布;

4 了解水草生长的季节和范围,封冻和流冰时间,冰坝、冰塞的地点和壅水高度等。

2.1.7 非潮流站的测验河段宜选在变动回水范围以外,并应按下列规定查清下游变动回水的距离及发生概率:

1 测验河段下游有水工建筑物时,应根据下游最近地点水工建筑物设计最高洪水位下的回水计算资料,判别是否受其影响,并估算回水距离;

2 测验河段下游一定距离内有河流或湖泊汇合时,应估算回水发生概率、极限距离等情况。

2.1.8 选择测验方案及设备时,应了解洪水涨、落的缓急程度,历史最高最低水位和最大漫滩边界,粗估最大、最小流量,调查洪水来源以及水土流失和泥石流形成原因。

2.1.9 调查流域自然地理情况应包括下列内容:

1 勘察地物、地貌,了解分水岭闭合情况,有无客水引入及内水分出;

2 勘察土壤分布、植被情况,了解水土流失及上游产沙情况;

3 了解地质及水文地质情况,对石灰岩地区要重点了解喀斯特发育程度及分布情况。

2.1.10 调查流域内建设工程措施及平面坐标和控制情况应包括下列内容:

1 蓄、引水工程规模、数量的现状及其近期、远景规划安排;

2 农田水利、水土保持措施的类型及其可能对洪水泥沙产生的影响;

3 河道通航、木材流放季节及其放运方式;

4 拟建测站附近的高程控制点、平面控制点的坐标位置、高程及等级。

2.1.11 编写勘察报告应包括下列内容:

1 本次勘察的目的、任务、主要工作人员的专业类别及技术水平,勘察时间和范围;

2 整理各项调查资料,分类归纳成简明成果;

3 推荐勘选的测验河段,阐述分析意见,提出对水文测验项目、方法和基本设施等布置工作的建议。

2 测验河段的选择和断面设立

2.1 测验河段选择与勘察

2.1.1 测验河段应满足设站目的,保证测验资料精度,符合观测方便和测验资料计算整理简便的要求,并应符合下列规定:

1 测验河段宜选在石梁、急滩、弯道、卡口和人工堰坝等易形成断面控制的上游河段。其中石梁、急滩、弯道、卡口的上游河段宜离开断面控制的距离为河宽的5倍,山溪性河流断面控制的距离可放宽至河宽的3倍;或选在河槽的底坡、断面形状、糙率等因素比较稳定和易受河槽沿程阻力作用形成河槽控制的河段;河段内应无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象;

2 当断面控制和河槽控制发生在某河段的不同位置时,应选择断面控制的河段作为测验河段;在几处具有相同控制特性的河段上,应选择水深较大的窄深河段作为测验河段;

3 中小河流测验河段如难以满足本条第1款的要求,可适当放宽,但应满足测验方法的使用条件。

2.1.2 测验河段必须避开易发生滑坡、坍塌和泥石流的地点。

2.1.3 采用流速仪法测流的测验河段,宜顺直、稳定、水流集中,无分流岔流、斜流、回流、死水等现象;顺直河段长度宜大于洪水时主河槽宽度的5倍;宜避开有较大支流汇入或湖泊、水库等大水体产生变动回水及严重漫滩、急剧冲淤等的影响,并应符合下列规定:

1 在平原区河流上,河段宜顺直匀整,全河段的河宽、水深和比降应无明显变化,单式河槽河床上宜无水草丛生。当测验河段无法避开游荡性河段时,应避开变动沙洲;

2 在潮汐河流上,宜选择水面较窄、涨落潮流路顺直、通视条件较好、横断面较单一、受风浪影响较小的河段;

3 水库、湖泊出口站或堰闸站的测验河段宜选在建筑物的下游,并避开水流大的波动和异常紊动的影响。当在下游测验有困难,而建筑物上游又有较长的顺直河段时,可将测验河段选在建筑物上游;

4 结冰河流的测验河段不宜有冰凌堆积、冰塞、冰坝。对有层冰层水的多冰层结构的河段,应经调查或勘查,选取结冰情况较简单的河段;对特殊地形地理条件,宜选择不冻河段作为测验河段;

5 受水工程或人类活动影响以及巡测断面的测验河段选择,可根据设站目的或需要,适当放宽条件,以能够满足测验精度要求为原则。

2.1.4 当测站采用其他测流方法时,测验河段选择按下列规定执行:

1 浮标法测验河段,顺直段的长度应大于上、下浮标断面间距的2倍;浮标中断面应有代表性,且无大的串沟、回流发生;各断面之间应有较好的通视及通信条件;

2 比降面积法测验河段,顺直长度应满足比降观测精度所需的长度,两岸斜坡等高线接近平行,水面横比降较小,纵比降均匀无明显转折点,并应避开洲、滩、分汊河段和明显的扩散型河段;

3 声学多普勒法测验河段,除执行本规范第2.1.3条的规定外,宜选择水深大、边滩小、水上交通不影响测流和河底走沙(动底)影响不剧烈的河段;

4 量水建筑物法测验河段,顺直河段长度应大于行近河槽最大水面宽度的5倍,并应避开陡峻、水流湍急的河段。行近槽段内应水流平顺、河槽断面规则、断面内流速分布对称均匀,河床和岸边无乱石、土堆、水草等阻水物。当天然河道达不到以上要求时,应进行人工整治使其符合量水建筑物测流的水力条件;

5 稀释法测验河段,可选在弯道、狭窄、浅滩、暗礁、跌水、无水草和无死水区的河段上,并应避开有支流汇入、分流和河岸溢流等。测验河段长度应使注入水流中的示踪剂能充分自然混匀;

6 其他测流方法的测验河段,应满足仪器性能适用条件和资料整编要求。

2.1.5 确定测验河段的位置和进行断面布设时,应对测验河段的地质地貌、下垫面、河流特性、上下游工程及水资源开发规划等进行详尽的勘察、调查,并应勘察河势,了解河道弯曲和顺直段长度,两岸和堤防控制洪水的能力,以及有无溢流缺口。在满足设站目的的前提下,测站地址宜靠近城镇居民点,并兼顾交通、电力、通信等条件。

2.1.6 河流特性勘察应包括下列基本内容:

1 调查控制断面的位置,鉴别断面控制或河槽控制的稳定程度;

2 调查分流、串沟、回流、死水以及边滩宽度是否便于布置测验设施。在初步选定的河段内布测若干个河道断面,并测绘其中一个断面的流速分布;

3 了解河床组成、断面形状、冲淤变化、沙洲消涨史和河道变迁史,以及各级水位的主泓、流速、流向及其变化情况,并勘察河床上岩石、砾石、卵石、漂石、砂、壤土、黏土、淤泥等沿测验河段的分布;

4 了解水草生长的季节和范围,封冻和流冰时间,冰坝、冰塞的地点和壅水高度等。

2.1.7 非潮流站的测验河段宜选在变动回水范围以外,并应按下列规定查清下游变动回水的距离及发生概率:

1 测验河段下游有水工建筑物时,应根据下游最近地点水工建筑物设计最高洪水位下的回水计算资料,判别是否受其影响,并估算回水距离;

2 测验河段下游一定距离内有河流或湖泊汇合时,应估算回水发生概率、极限距离等情况。

2.1.8 选择测验方案及设备时,应了解洪水涨、落的缓急程度,历史最高最低水位和最大漫滩边界,粗估最大、最小流量,调查洪水来源以及水土流失和泥石流形成原因。

2.1.9 调查流域自然地理情况应包括下列内容:

1 勘察地物、地貌,了解分水岭闭合情况,有无客水引入及内水分出;

2 勘察土壤分布、植被情况,了解水土流失及上游产沙情况;

3 了解地质及水文地质情况,对石灰岩地区要重点了解喀斯特发育程度及分布情况。

2.1.10 调查流域内建设工程措施及平面坐标和控制情况应包括下列内容:

1 蓄、引水工程规模、数量的现状及其近期、远景规划安排;

2 农田水利、水土保持措施的类型及其可能对洪水泥沙产生的影响;

3 河道通航、木材流放季节及其放运方式;

4 拟建测站附近的高程控制点、平面控制点的坐标位置、高程及等级。

2.1.11 编写勘察报告应包括下列内容:

1 本次勘察的目的、任务、主要工作人员的专业类别及技术水平,勘察时间和范围;

2 整理各项调查资料,分类归纳成简明成果;

3 推荐勘选的测验河段,阐述分析意见,提出对水文测验项目、方法和基本设施等布置工作的建议。

2.2 测验断面布设

2.2.1 水文站按流量测验方法的需要,可分别设立基本水尺断面和相应的流量测验断面。

2.2.2 基本水尺断面的布设应符合下列要求:

1 断面处水流平顺、水面无横比降或横比降很小,无漩涡、回流、死水等发生,地形条件便于人工观测及安装自记水位计和其他观测设备;

2 断面宜垂直于流向,可设在测验河段中央且与测流断面重合或者接近。当基本水尺断面与测流断面不能重合时,两断面的水位应有稳定的关系;

3 基本水尺断面位置一经确定,不宜变动。当遇不可预见的特殊情况必须迁移断面位置时,应进行新旧断面水位比测,比测的水位变幅应达到多年平均水位变幅的75%以上;

4 当河段内有固定分流,分流量超过断面总流量的20%,且两者之间没有稳定关系时,应分别设立水尺断面。

2.2.3 流速仪法测流断面的布设应符合下列要求:

1 宜选择在河岸顺直、等高线走向大致平行、水流集中的河段中央。当需进行浮标法测流或比降水位观测时,可将浮标法测流断面、比降断面与测流断面重叠布设,配合应用。测验河段客观条件允许时,宜将测流断面、浮标中断面与基本水尺断面重合;

2 按高、中、低水位分别施测流速、流向。流向测量方法应符合本规范B.10节的规定。测流断面宜垂直于断面平均流向,偏角不应超过10°;当受客观条件限制超过10°时,应根据不同时期的流向分别布设测流断面,不同时期各测流断面之间不应有水量加入或分出;

3 低水期河段内有分流、串沟存在且流向与主流相差较大时,宜分别布设垂直于流向不同的测流断面;

4 在水库、堰闸等水利工程的上、下游布设流速仪法测流断面,应避开水流异常紊动影响:

5 受潮汐影响的各类水文站,可按本条第1款~第4款的要求布设测流断面。

2.2.4 浮标法测流断面的布设除应执行本规范第2.2.3条的规定外,还应符合下列规定:

1 浮标法测流的中断面宜与流速仪法测流断面、基本水尺断面重合。当受地形限制有困难时,可分别设置,但与流速仪法测流断面间不应有水量加入或分出;

2 上、下浮标断面应平行于浮标中断面并间距相等,且其间河道地形的变化小;上、下浮标断面的距离应大于最大断面平均流速值的50倍;当受条件限制时,可适当缩短,但不得小于最大断面平均流速值的20倍;

3 当中、高水位的断面平均流速相差悬殊时,可按不同水位级分别设置上、下浮标断面。

2.2.5 比降面积法测流断面宜无明显横比降,并应符合下列规定:

1 在比降水位观测河段布设上、中、下三个比降断面,应使上、中断面间距与中、下断面间距相等,比降中断面宜与流速仪测流断面或浮标中断面重合;

2 上、下比降断面的间距应使水面落差远大于落差观测误差。

2.2.6 其他方法测流断面的布设应满足仪器性能适用条件和资料整编要求。

2.2.7 基线布设应符合下列要求:

1 测站使用经纬仪、全站仪、测距仪或平板仪交会法等施测起点距时,基线宜垂直于测流断面,基线起点应设置在断面上。当受地形条件限制时,基线可不垂直于断面。基线长度应使断面上最远一点的仪器视线与断面线的夹角大于30°,特殊情况下不应小于15°。不同水位时水面宽度相差悬殊的测站,可在岸上和河滩上分别设置高、低水位相应的基线;

2 测站使用六分仪交会法施测起点距时,布置基线应使六分仪两视线的夹角大于或等于30°,小于或等于120°。基线两端至近岸水边的距离宜大于交会标志与枯水位高差的7倍。当一条基线不能满足上述要求时,可分别设置高、低水位交会基线;

3 基线长度宜取10m的整倍数,用钢尺或校准过的其他量具往返测量两次的不符值不应超过1/1000。

2.2.8 高程基点布设应符合下列规定:

1 当断面上的地形有坚固高大建筑物可使用极坐标交会法施测起点距时,应在断面上设置高程基点,高度应使仪器对最远一点视线的俯角不小于4°,特殊情况下应不小于2°;当受地形等条件限制时,高程基点可设在断面上、下游附近;

2 高程基点应设在坚固的岩石或标桩上,其高程应采用四等水准测定;当基点高程与最高洪水位的高差小于5m时,应采用三等水准测量高程。

2.2.9 当基线、断面位置确定后,需要布设基线桩、断面桩、断面标志桩等测量标志时,应按下列规定设置:

1 基线桩宜设在基线的起点和终点处,并可采用基线起点桩兼作断面桩;高水位的基线桩应设在历年最高洪水位以上;

2 各种水尺断面和测流断面应在两岸分别设立永久性断面桩;高水位的断面桩应设在历年最高洪水位以上0.5m~1.0m处;漫滩较远的河流,可设在洪水边界以外;有堤防的河流,可设在堤防背河侧的地面上;

3 各种测流方法布设的测流断面两岸应设立坚固、醒目的断面标志。当河面较窄时,可在同一岸设立两个断面标志桩,两桩的间距应为近岸标志桩到最远测点距离的5%~10%,并不得小于5m;使用缆道、桥梁等建筑物测流的测站可不设立;

4 当河面特别宽且采用六分仪定位时,宜在两岸设立醒目的基线标志。

2.2.10 采用卫星定位系统定位的临时断面可不设断面标。

2.2.11 水文测验河段应设立水文保护标志。在通航河道应根据需要设立安全标志,并应符合航道或海事管理部门的有关规定。

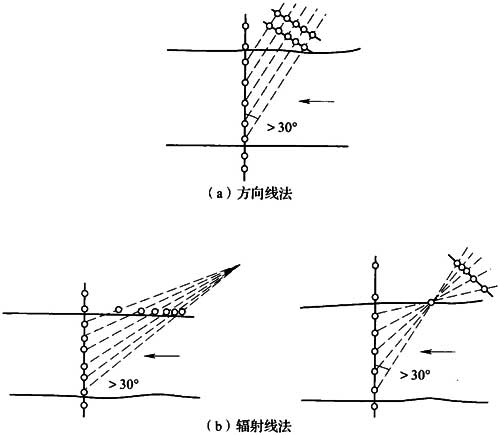

2.2.12 漫滩严重的河流,可在滩地固定垂线上设标志杆,其顶部应高出历年最高洪水位。用辐射线或方向线法固定测速、测深垂线位置的测站,在岸上设置固定标志时,应使每一辐射线或方向线与测流断面的夹角不小于30°,同一视线内前后两标志的距离不得小于由近岸标志到固定测速、测深垂线距离的5%~10%,且不得小于5m(图2.2.12)。

图2.2.12 辐射线及方向线

2.2.13 各类水文站应在建站初期进行测站考证,并编制测站考证簿。测站考证簿应逢0逢5年份全面修订一次,遇有变动,应在当年对变动部分进行补充修订;内容变动较多的站,应全面修订一次。流域或省级水文机构应统一测站考证簿格式。测站考证簿应包括下列内容:

1 测站位置;

2 设站目的;

3 测站沿革;

4 流域概况及自然地理情况;

5 基本水尺断面、比降水尺断面和测流断面等布设与变动情况;

6 基面、引据水准点、基本水准点、校核水准点和水尺零点高程及其变动情况,水准点点之记情况;

7 测验设施设备与变动情况;

8 观测项目及其变动情况;

9 水位、流量等水文要素测验的时制及水位、流量历年最大最小特征值;

10 区域内暴雨洪水调查情况;

11 测验河段及其附近河流形势与测站位置图,测站地形图、大断面图,测验设施布设图,水文站上下游一定范围内主要水利工程基本情况表及分布图。

3 断面测量

3.1 大断面测量

3.1.1 新设水文站的基本水尺断面、测流断面应进行大断面测量。

3.1.2 大断面测量应包括水下断面测量和岸上断面测量。

3.1.3 大断面测量的范围,岸上部分应测至历年最高洪水位以上0.5m~1.0m。漫滩较远的河流,可测至最高洪水边界;有堤防的河流,应测至堤防背河侧的地面上。

3.1.4 测流断面河床稳定的测站,其水位与面积关系点偏离关系曲线在±3%范围内,应在每年汛前或汛后施测一次大断面。河床不稳定的测站,应在每年汛前和汛后各施测一次大断面,并在当次大洪水后及时施测其过水断面部分。

3.1.5 大断面和水道断面的起点距应以高水位时的断面桩作为起算零点。起点距和水深的测量方法按本规范B.8节的规定执行。两岸始末断面桩之间总距离往返测量不符值不应超过1/500。

3.1.6 大断面岸上部分的高程测量应按四等水准测量精度要求进行。地形比较复杂时,可低于四等水准测量,但往返测量的高差不符值应控制在±30 mm范围内,前后视距不等差不应大于5m,累积差不应大于10m;当复测大断面时,可单程测量闭合于已知高程的固定点。

mm范围内,前后视距不等差不应大于5m,累积差不应大于10m;当复测大断面时,可单程测量闭合于已知高程的固定点。

注:k为往返测量或左右路线所算得之测段路线长度的平均公里数。

3.1.7 大断面测深垂线的布设应符合下列规定:

1 新设水文站或增设大断面时,应在水位平稳时期沿河宽进行水深连续探测。当水面宽度大于25m时,垂线数目不得小于50条;当水面宽度小于或等于25m时,可按最小间距为0.5m布设测深垂线。探测的测深垂线数应能满足掌握水道断面形状的要求;

2 测深垂线宜均匀布设,并应能控制河床变化的转折点,使部分水道断面面积无大补大割情况。当河道有明显的边滩时,主槽部分的测深垂线应较滩地为密;

3 潮水河的测深垂线数可酌情减少。

3.1.8 水下断面测量在施测开始和终了时,应各观测或摘录水位一次。

3 断面测量

3.1 大断面测量

3.1.1 新设水文站的基本水尺断面、测流断面应进行大断面测量。

3.1.2 大断面测量应包括水下断面测量和岸上断面测量。

3.1.3 大断面测量的范围,岸上部分应测至历年最高洪水位以上0.5m~1.0m。漫滩较远的河流,可测至最高洪水边界;有堤防的河流,应测至堤防背河侧的地面上。

3.1.4 测流断面河床稳定的测站,其水位与面积关系点偏离关系曲线在±3%范围内,应在每年汛前或汛后施测一次大断面。河床不稳定的测站,应在每年汛前和汛后各施测一次大断面,并在当次大洪水后及时施测其过水断面部分。

3.1.5 大断面和水道断面的起点距应以高水位时的断面桩作为起算零点。起点距和水深的测量方法按本规范B.8节的规定执行。两岸始末断面桩之间总距离往返测量不符值不应超过1/500。

3.1.6 大断面岸上部分的高程测量应按四等水准测量精度要求进行。地形比较复杂时,可低于四等水准测量,但往返测量的高差不符值应控制在±30 mm范围内,前后视距不等差不应大于5m,累积差不应大于10m;当复测大断面时,可单程测量闭合于已知高程的固定点。

mm范围内,前后视距不等差不应大于5m,累积差不应大于10m;当复测大断面时,可单程测量闭合于已知高程的固定点。

注:k为往返测量或左右路线所算得之测段路线长度的平均公里数。

3.1.7 大断面测深垂线的布设应符合下列规定:

1 新设水文站或增设大断面时,应在水位平稳时期沿河宽进行水深连续探测。当水面宽度大于25m时,垂线数目不得小于50条;当水面宽度小于或等于25m时,可按最小间距为0.5m布设测深垂线。探测的测深垂线数应能满足掌握水道断面形状的要求;

2 测深垂线宜均匀布设,并应能控制河床变化的转折点,使部分水道断面面积无大补大割情况。当河道有明显的边滩时,主槽部分的测深垂线应较滩地为密;

3 潮水河的测深垂线数可酌情减少。

3.1.8 水下断面测量在施测开始和终了时,应各观测或摘录水位一次。

3.2 水道断面测量

3.2.1 水道断面的测量应符合下列规定:

1 水道断面测深垂线的布设应按本规范第3.1.7条的规定执行,并使测深垂线与测速垂线一致。对河床不稳定的测站,可在测速垂线以外适当增加测深垂线;

2 新设水文站和河床不稳定的水文站,每次测流应同时测量水深。当测站断面冲淤变化不大且变化规律明显时,每次测流可不同时测最水深。当出现特殊水情,测流时测水深有困难时,水道断面的测量可在测流前后的有利时机进行;

3 河床稳定的测站,每年汛前、汛后应全面测深一次,汛期每次较大洪水后加测;岩石河床的测站,断面施测的次数可减少;

4 冰期测流应同时测量水深、冰面边、冰厚、水浸冰厚和冰花厚。当冰底不平整时,应采用探测的方法加测冰底边起点距;当冰底平整时,可用岸边冰孔的冰底高程断面图查得冰底边位置。

3.2.2 水道断面测宽、测深的方法应根据河宽、水深大小,设备情况和精度要求确定,并应符合本规范B.8节的规定,不确定度应符合本规范B.12节的有关规定。

3.3 误差来源与控制

3.3.1 断面测量的误差来源应包括下列内容:

1 水深测量误差应包括下列内容:

1)波浪或测具阻水较大,影响观测;

2)水深测量位置偏离断面线;

3)悬索的偏角较大;

4)测深杆的刻划或测绳的标志不准;

5)测杆或测锤陷入河床;

6)超声波测深仪的声速设置与实际声速有差异;

7)水深测量的仪器设备在施测前未按要求进行检查和校测。

2 起点距测量误差应包括下列内容:

1)基线丈量的精度或基线的长度不符合要求;

2)断面索的伸缩和垂度的变化使得施测不准;

3)使用经纬仪交会法施测时,后视点观测不准或仪器发生位移;

4)使用六分仪交会法施测时,测船摇晃使定位不准;

5)卫星信号差造成定位不准;

6)测点偏离断面线;

7)仪器的校测和观测不符合规范要求。

3.3.2 在断面测量过程中,应按下列规定控制测量误差:

1 应严格按有关操作规程施测;

2 波浪较大时,垂线水深观测不应少于3次并取其中数值最接近的两次的平均值;

3 水深和起点距测量的位置应控制在测流横断面线上;

4 使用铅鱼测深时,应减小偏角,在悬索可承受范围内使用较重的铅鱼;偏角超过10°时应作偏角改正;

5 应选用合适的超声波测深仪;

6 对测宽、测深仪器和测具应按规定进行校正。

4 水位级划分与流量测验方式方法

4.1 一般规定

4.1.1 水文站所选用的测验方法应是当前较为成熟且已应用于生产实践,满足一定精度要求,并应符合下列规定:

1 适合测站(断面)的水流特性和测验条件;

2 测验精度应满足资料用途的要求。

4.1.2 各种方法所使用的仪器在测站正式投入使用前,应与流速仪进行比测,并应符合下列规定:

1 比测宜在水流相对平稳时进行,并应在高、中、低不同水位(或流量)级下均匀分布测次;

2 比测有效次数不应少于30次;

3 比测随机不确定度不应超过6%,比测条件较差的不应超过7%;系统误差不应超过±1%,条件较差的不应超过±2%。

4.1.3 水文站应根据本站测验条件选择两种及以上测流方法,一种作为常用,其他作为备用。

4.1.4 流量测验次数的布置应符合下列规定:

1 水文站一年中的测流次数,应根据高、中、低各级水位的水流特性,测站控制条件、测验精度,定线推流要求,以及需求等综合确定,能够准确掌握各个时期的水情变化、合理控制各级水位和水情变化过程转折点;当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时,应对超出部分增加测次;

2 潮流量测验应根据试验资料确定的各代表潮期合理布置测次。每个潮流期内潮流量的测速次数,应根据流速变化的大小、缓急程度适当分布,能够准确掌握全潮过程中流速变化的转折点;

3 结冰河流的测验次数及分布应能够控制流量变化过程或冰期改正系数变化过程。流冰期小于5d者,应1d~2d施测一次,超过5d者,应2d~3d施测一次。稳定封冻期测次可较流冰期适当减少。封冻前和解冻后可酌情加测。对流量日变化较大的测站,应通过加密测次,进行试验分析确定一日内的代表性测次时间;

4 新设站初期的测流次数,应较本条第1款的规定测次适当增加。

4 水位级划分与流量测验方式方法

4.1 一般规定

4.1.1 水文站所选用的测验方法应是当前较为成熟且已应用于生产实践,满足一定精度要求,并应符合下列规定:

1 适合测站(断面)的水流特性和测验条件;

2 测验精度应满足资料用途的要求。

4.1.2 各种方法所使用的仪器在测站正式投入使用前,应与流速仪进行比测,并应符合下列规定:

1 比测宜在水流相对平稳时进行,并应在高、中、低不同水位(或流量)级下均匀分布测次;

2 比测有效次数不应少于30次;

3 比测随机不确定度不应超过6%,比测条件较差的不应超过7%;系统误差不应超过±1%,条件较差的不应超过±2%。

4.1.3 水文站应根据本站测验条件选择两种及以上测流方法,一种作为常用,其他作为备用。

4.1.4 流量测验次数的布置应符合下列规定:

1 水文站一年中的测流次数,应根据高、中、低各级水位的水流特性,测站控制条件、测验精度,定线推流要求,以及需求等综合确定,能够准确掌握各个时期的水情变化、合理控制各级水位和水情变化过程转折点;当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时,应对超出部分增加测次;

2 潮流量测验应根据试验资料确定的各代表潮期合理布置测次。每个潮流期内潮流量的测速次数,应根据流速变化的大小、缓急程度适当分布,能够准确掌握全潮过程中流速变化的转折点;

3 结冰河流的测验次数及分布应能够控制流量变化过程或冰期改正系数变化过程。流冰期小于5d者,应1d~2d施测一次,超过5d者,应2d~3d施测一次。稳定封冻期测次可较流冰期适当减少。封冻前和解冻后可酌情加测。对流量日变化较大的测站,应通过加密测次,进行试验分析确定一日内的代表性测次时间;

4 新设站初期的测流次数,应较本条第1款的规定测次适当增加。

4.2 测验方式选择

4.2.1 流量测验可根据测站水沙特性变化、测验精度、资料整编要求和交通路线等情况,采用驻测(常年驻测或汛期驻测)、巡测、间测等方式。

4.2.2 集水面积在10000km2以上的一类精度站和集水面积小于10000km2,且不符合巡测、间测条件的各类精度水文站,应实行常年驻测或汛期驻测。

4.2.3 集水面积小于10000km2的各类精度水文站,且符合下列条件之一,可实行巡测:

1 水位流量关系呈单一线,流量定线可达到规定精度,且不需要施测洪峰流量和洪水流量过程;

2 实行间测的测站,在停测期间实行检测;

3 枯水期、冰期水位流量关系比较稳定或流量变化平缓,采用巡测资料推算流量,年径流的误差在允许范围以内;

4 枯水期采用定期测流;

5 水位流量关系虽不呈单一线,但交通通讯方便,能按水情变化及时施测流量;

6 中小河流专用站。

4.2.4 集水面积小于10000km2,有10年以上资料证明实测流量及相应水位的变幅已控制历年(包括大水、枯水年份)水位变幅的80%以上,历年水位流量关系为单一线,且符合下列条件之一的各类精度水文站,可实行间测:

1 每年的水位流量关系曲线与历年综合关系曲线之间偏离的最大相对误差不应超过下列规定:

1)一类精度站:高水3%,中水5%,低水10%;

2)二类精度站:高水5%,中水8%,低水12%;

3)三类精度站:高水8%,中水10%,低水15%。

2 各相邻年份水位流量关系曲线之间并线最大相对误差不超过下列规定时,可停测一年:

1)一类精度站:高水4%,中水5%;

2)二类精度站:高水6%,中水8%;

3)三类精度站:高水8%,中水10%。

3 在水位变幅的部分范围内,水位流量关系呈单一线且符合本条第1款规定;

4 水位流量关系呈复式绳套,但通过单值化处理,符合本条第1款或第2款的规定;

5 在枯水期内,流量变化不大,枯水径流总量占年径流总量的5%以内,不需要施测流量过程,且根据多年资料分析证明,月径流量与其前期径流量或降水量等因素能够建立较好关系;

6 多年资料证明潮汐要素与潮流量关系比较稳定的潮流站。

4.2.5 实行间测的水文站,在停测期间应实行检测;间测期间发生下列情况之一时,应增加检测次数或恢复正常测流:

1 发生超出本站间测方案范围以外的洪水或枯水;

2 发现水利工程措施或其他人类活动使测站控制条件有明显改变;

3 超出本规范第4.2.4条第1款或第2款规定的允许误差。

4.3 测验方法选择

4.3.1 水文站可根据测验河段条件和技术水平,选择适合本站特性的测验方法。

4.3.2 满足下列条件的,可采用流速仪法:

1 断面内大多数测点的流速不超过流速仪的测速范围;

2 垂线水深不应小于用一点法测速的必要水深;

3 在一次测流的起讫时间内,水位涨落差不应大于平均水深的10%;水深较小和涨落急剧的河流不应大于平均水深的20%;

4 流经测流断面的漂浮物不应影响流速仪的正常运转。

4.3.3 满足下列条件的,可采用浮标法:

1 流速仪测速困难或超出流速仪测速范围和条件的高流速、低流速和小水深等情况的流量测验;

2 垂线水深小于流速仪法中一点法测速的必要水深;

3 水位涨落急剧,使用流速仪测流的水位涨落差超过本规范第4.3.2条第3款的规定;

4 水面漂浮物太多,影响流速仪的正常旋转;

5 出现分洪、溃口洪水。

4.3.4 属于下列情况的,可采用比降面积法:

1 高洪期断面较为稳定,水面比降较大的测验河段;

2 水位涨落急剧,水深小、漂浮物多,不宜使用流速仪法、浮标法测流时;

3 洪水超出测站的测洪能力;

4 因洪峰漏测,需要进行洪水调查推算洪峰流量;

5 洪水超出允许水位变幅的巡测站、间测站。

4.3.5 测验河段在非高含沙量或清水区域时,可采用声学多普勒法。

4.3.6 测验河段内有各种坝、闸、泵站等水工建筑物,且流量与有关水力因素之间存在稳定的函数关系的,可采用水工建筑物法。

4.3.7 量水建筑物法,包括各种量水堰和量水槽。适用于水面不宽、水量不大、比降较大、含沙量较小的河段。

4.3.8 含沙量较小、悬浮物较少、测验河段顺直,且无水草生长和气泡的河段,可采用时差法。

4.3.9 测验河段水草丛生、漂浮物较多的,可采用电磁法。

4.3.10 对于水量较小、断面不稳定、水流紊动较强的河段,可采用稀释法(又称示踪剂法)。

4.3.11 因水流而引起水位及河段蓄水量的变化,且测验河段的进出口可以控制的,可采用容积法。

4.3.12 超出常规手段的高洪流量测验,无固定测流设施的水量调查,可采用电波流速仪法。

4.3.13 根据测站的测验条件可采用国际标准(ISO)推荐的其他测验方法。

4.4 水位(流量)级划分

4.4.1 水位(流量)级划分应考虑河流特性、测站测洪能力及影响水位变化的各种因素,选择适合测站特性的划分方法。

4.4.2 当测站水量丰富或水位基本处于天然状态时,可采用畅流期频率水位进行水位级划分,并应符合下列规定:

1 频率可按下式计算:

式中:p——频率;

m——随机变量按大小递减顺序排列的序号;

n——随机变量的序列数,不宜少于20。

2 对一类精度的水文站,水位级的划分可采用年特征值法,并应符合下列规定:

1)根据测站各年瞬时最高水位ZM,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为90%所对应的水位为高水位;

2)根据测站各年平均水位z,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为50%所对应的水位为中水位;

3)根据测站各年瞬时最低水位Zm,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为10%所对应的水位为低水位。

3 对二、三类精度的水文站,水位级的划分可采用典型年法,并应符合下列规定:

1)根据测站各年汛期总水量Wf,计算频率并绘制频率曲线,取汛期径流量频率p为10%、50%、90%所对应的径流量相近的年份为丰、平、枯水典型年;

2)根据三个典型年的汛期逐日最高水位z′m,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为10%、50%、90%所对应的水位为高、中、低水位。

4.4.3 当测站水量较小或水位受工程影响严重时,可采用频率流量进行流量级划分,并应符合下列规定:

1 根据测站各年实测最大流量QM,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为90%所对应的流量为高水流量;

2 根据测站各年平均流量Q,计算频率并绘制频率曲线,取频率p为50%、10%所对应的流量为中水流量和低水流量。

4.4.4 根据水位(流量)级划分结果,可将测站水情特征划分为高水期、中水期、低水期、枯水期等4个时期:

1)按水位级划分:

水位高于或等于高水位时,为高水期;

水位低于高水位但高于或等于中水位时,为中水期;

水位低于中水位但高于或等于低水位时,为低水期;

水位低于低水位时,为枯水期。

2)按流量级划分:

流量大于或等于高水流量时,为高水期;

流量小于高水流量但大于或等于中水流量时,为中水期;

流量小于中水流量但大于或等于低水流量时,为低水期;

流量小于低水流量时,为枯水期。

4.4.5 当采用频率水位或频率流量进行水位(流量)级划分结果与测站实际情况差别较大时,可根据历史资料和现实特征,分析确定分级水位(流量)。

4.4.6 新设站可采用以下方法确定水位(流量)分级,待收集到一定资料后再做分析:

1 参考上下游水文站的分级水位,进行内插确定;

2 采用调查最高洪水位的百分比确定;

3 参考水文气象条件相似的水文站的水位(流量)分级。

4.5 高洪流量测验

4.5.1 高洪流量测验应按“安全、高效、快捷”的原则,依据本站技术条件和水情特点,制订多种测验方案。

4.5.2 各种高洪流量测验方案使用前必须进行演练,确保生产安全。

4.5.3 高洪测验的精度应达到仪器或方法所能达到的测验精度。在测验条件允许的情况下,宜选择精度较高的测验方案。

4.5.4 高洪流量测验可采用下列方法:

1 流速仪法;

2 浮标法;

3 比降面积法;

4 声学多普勒法;

5 电波流速仪法;

6 水工建筑物法。

4.5.5 高洪流量测验方案应根据高洪期间水流特点和测站技术设备条件,缩短测流历时,选择合适的测流方法,并应符合下列规定:

1 部署高洪期测流方案时,应优先选用本站常用测流方法;

2 采用流速仪法测流时,对于暴涨暴落,或受变动回水影响而变化频繁,或冰期冰流严重而水情变化急剧等特殊水情,可采用代表线简化测流。代表线应通过历史资料精简分析确定。采用多线多点法实测资料分析的测站,代表线流速不确定度不应超过8%;采用少线少点法实测流量资料分析的测站,代表线流速不确定度不应超过10%;断面面积可借用近期施测资料;

3 采用流速仪法困难时,可按本规范对测流必须历时和测验精度要求的规定,选用其他常用测流方法;

4 在暴涨、暴落的中小河流上,当限于测流历时不能采用流速仪法或均匀浮标法且河段水面比降较大者,可采用比降面积法;

5 对暴涨、暴落且挟带大量漂浮物的洪水,可采用漂浮物浮标法或中泓漂浮物浮标法。对比降较小的平原水网区河流,可采用中泓浮标法。

4.5.6 当出现溃坝、分洪、泥石流、堰塞湖等特殊水情时,应急流量测验可采用电波流速仪等适合当时测验条件和水情的测验方法。

4.6 枯水期流量测验

4.6.1 枯水期流量测验应优先采用流速仪法。在水深不能满足流速仪测验要求时,可采用小浮标法;当部分垂线满足流速仪法测验要求时,一次流量测验可采用流速仪法与小浮标法混合完成。

4.6.2 河道水草丛生或河底石块堆积影响枯水期正常测流时,应随时清除水草,平整河底。

4.6.3 当断面内水深小于流速仪一点法测速所必需的水深或流速低于仪器的正常运转范围时,可采用下列措施:

1 对河段进行整治,整治长度应大于枯水期水面宽的5倍;

2 当整治后仍不能保证测流精度时,可将河段束窄或采用壅水措施;

3 水深大流速小时,可将河段束窄。束窄河段的长度应大于河宽的1.0倍。测流断面应布设在束窄河段的下游河段内;

4 水浅而流速足够大时,可建立渠化的束窄河段,并应使多数垂线上的水深在0.2m以上。束窄后河段的边坡可取1:2~1:4,渠化长度应大于宽度的4倍。测流断面应设在渠化河段内的下游,距进口的长度宜为渠化段全长的60%;

5 整治河段宜离开基本水尺断面一段距离。当枯水期基本水尺水位与整治断面的流量关系较好时,可不设立临时水尺。当基本水尺水位与整治断面的流量没有固定关系时,应在整治河段设立临时水尺。

4.6.4 枯水期经常出现断面内水深太小、流速太低或受到回水影响较大,且测验河段整治困难或通过整治无法完全消除影响时,可设立枯水期测验断面。当出现下列情况之一时,应在枯水期测验断面设立临时水尺:

1 基本水尺断面水流散乱或有多股水流、回流等;

2 水位流量关系不好;

3 经常在枯水期测验断面测流;

4 枯水期测验断面与基本水尺断面之间有水流加入或分出。

4.6.5 断面在年内短时间出现水深太小、流速太低,不能使用流速仪测速又不能采取人工整治措施时,可迁移至无水流进、出的河段内设置临时断面测流。

4.6.6 为水资源管理服务的测站,宜开展枯水期流量测验精度试验,确定枯水期流量测验方案。枯水期单次流量测验的允许误差应按表6.1.2的规定执行,并应满足水资源管理的要求。没有开展枯水期流最测验精度试验的测站,枯水期流最测验测速垂线应按表B.12.13-1~表B.12.13-3给定的方案选择。

4.6.7 采用涉水测验时,涉水人员应侧向水流方向站立,测速过程中流速仪与测流人员的距离应保持在0.5m以上。

4.7 冰期流量测验

4.7.1 冰期流量测验可采用流速仪法或声学多普勒法。

4.7.2 采用流速仪法时应按下列规定执行:

1 凿冰孔测流时,应先将碎冰或流动冰花排除再行施测;

2 当测流断面冒水严重或断面内冰下冰花所占面积超过流水面积的25%以上时,可将测流断面迁移至无冰上冒水和冰花较少的断面;

3 封冻期冰层较厚时,宜采用专用冰钻钻孔测流;

4 测定冰下死水边界时,可将系有红、白两色轻质纤维布的测杆伸入有效水深处,或将长吸管伸入有效水深处,向管内注入与水比重相近的有色溶液,观察水流是否流动;

5 严寒天气,可采用在仪器表面涂煤油或加保温防冻罩等方法防止仪器出水后表面结冰;当仪器结冰时,应用热水融化,不得强行扭动或敲打来消除表面冰层。

6 冰层不够坚固时,宜在早上气温较低时施测流量;

7 测流断面发生层冰层水时,可采取下列措施:

1)布设临时断面测流;

2)当断面狭窄时,可将测流断面及附近一小段河段内冰层全部清除,按畅流期方法施测;

3)对于较大河流,可分层施测。当分层施测困难时,可在测流断面上钻出平行于流向的长槽冰孔。冰槽长度应根据流速和水浸冰厚而定;

4)当各冰层之间水道断面未被水流充满时,可在测流断面上游一定距离处钻若干穿透各冰层的冰孔,使水流经过冰层集中至最下层,待水位平稳后,再在测流断面上按正常方法施测。

4.8 潮流量测验

4.8.1 潮流量测验应根据测站水流特征和现有技术设备条件,采用流速仪多线同时测流、声学多普勒动船法、时差法和代表流速等方法。部署潮流量测验方案时,应优先选用本站常用测流方法。

4.8.2 采用一线代表流速的测站,断面面积可借用近期施测资料,并应符合下列规定:

1 在潮流量施测期间,应对原代表线与断面平均流速的相关关系进行校测,校测测次不少于15次,并进行t检验;

2 重新建立代表线与断面平均流速的相关关系时,率定测次不应少于30次,且定线误差总随机不确定度不应超过15%;

3 作临时潮流量测验断面的,视情况,其定线精度可适当放宽。

4.8.3 采用水平式声学多普勒法的水文站,其定线精度要求应与本规范第4.8.2条相同;每年应对原关系线进行校测,且校测测次顺逆流各不少于15次。

4.8.4 憩流时间应按下列方法确定:

1 用流速仪候测涨、落潮憩流出现时间的垂线和测点位置,宜由试验分析确定。未经试验时,垂线上的憩流平均出现时间,可将流速仪放在0.4相对水深附近候测;全断面憩流平均出现时间,当采用多线逐线施测时,可将流速仪放在岸边与中泓之间的一条垂线上候测;当采用多线同时施测时,应按各垂线憩流时间的算术平均值确定;当流速仪持续180s不出现讯号时,可视作憩流。当测出的憩流有一段持续时间时,应取平均值;

2 不用流速仪施测时,可点绘涨落潮流转向前后时段的断面平均流速过程线插补算得。

5 流量测验成果检查和分析

5.1 检查内容与方法

5.1.1 单次流量测验成果应按“随测、随算、随整理、随分析”的原则进行检查分析。现场发现测验工作中有差错时,应查清原因,并采取相应的纠正和补救措施。

5.1.2 单次流量测验成果的检查应包括下列内容:

1 现场测验过程及记录的规范性、完整性;

2 流量测验成果的合理性;

3 流量测次布置的合理性。

5.1.3 测点流速、水深和起点距测量记录的检查,应在现场对每一项测量和计算成果,结合测站特性、河流水情和测验现场的具体情况,并应符合下列规定:

1 点绘垂线流速分布曲线图,检查分析其分布的合理性。当发现有反常现象时,应检查原因;有明显的测量错误时,应进行复测;

2 点绘垂线平均流速或浮标流速横向分布图和水道断面图,对照检查分析垂线平均流速或浮标流速横向分布的合理性。当发现有反常现象时,应检查原因;有明显的测量错误时,应进行复测;

3 潮流站采用代表线施测时,应点绘代表线流速过程线图,检查分析流速变化过程的连续性、均匀性和合理性;

4 采用固定垂线测速的站,当受测验条件限制现场点绘分析图困难,或因水位急剧涨落需缩短测流时间时,可在事先制作的流速、水深测验成果对照检查表上,现场填入垂线水深、测点流速、垂线平均流速的实测成果,与相邻垂线及上一测次的实测成果对照检查。

5.1.4 流量测验成果应在每次测流结束的当日进行流量的计算校核,并应按下列规定进行合理性检查分析:

1 点绘水位或其他水力因素与流量、水位与面积、水位与流速关系曲线图,检查分析其变化趋势和三个关系曲线相应关系的合理性;

2 采用连实测流量过程线进行资料整编的测站,可点绘水位、流速、面积和流量过程线图,对照检查各要素变化过程的合理性;

3 冰期测流,可点绘冰期流量改正系数过程线图或水浸冰厚及气温过程线图,检查冰期流量的合理性;

4 当发现流量测点反常时,应检查分析反常的原因;对无法进行改正而具有控制性的测次,宜到现场对河段情况进行勘察,并增补测次验证。

5.1.5 流量测次布置合理性检查分析,应在每次测流结束后将流量测点点绘在逐时水位过程线图的相应位置上。采用落差法整编推流的站应同时将流量测点点绘在落差过程线图上,并结合流量测点在水位或水力因素与流量关系曲线图上的分布情况,进行对照检查。当发现测次布置不能满足资料整编定线要求时,应根据水情情况增加测次,或调整下一测次的测验时机。

5 流量测验成果检查和分析

5.1 检查内容与方法

5.1.1 单次流量测验成果应按“随测、随算、随整理、随分析”的原则进行检查分析。现场发现测验工作中有差错时,应查清原因,并采取相应的纠正和补救措施。

5.1.2 单次流量测验成果的检查应包括下列内容:

1 现场测验过程及记录的规范性、完整性;

2 流量测验成果的合理性;

3 流量测次布置的合理性。

5.1.3 测点流速、水深和起点距测量记录的检查,应在现场对每一项测量和计算成果,结合测站特性、河流水情和测验现场的具体情况,并应符合下列规定:

1 点绘垂线流速分布曲线图,检查分析其分布的合理性。当发现有反常现象时,应检查原因;有明显的测量错误时,应进行复测;

2 点绘垂线平均流速或浮标流速横向分布图和水道断面图,对照检查分析垂线平均流速或浮标流速横向分布的合理性。当发现有反常现象时,应检查原因;有明显的测量错误时,应进行复测;

3 潮流站采用代表线施测时,应点绘代表线流速过程线图,检查分析流速变化过程的连续性、均匀性和合理性;

4 采用固定垂线测速的站,当受测验条件限制现场点绘分析图困难,或因水位急剧涨落需缩短测流时间时,可在事先制作的流速、水深测验成果对照检查表上,现场填入垂线水深、测点流速、垂线平均流速的实测成果,与相邻垂线及上一测次的实测成果对照检查。

5.1.4 流量测验成果应在每次测流结束的当日进行流量的计算校核,并应按下列规定进行合理性检查分析:

1 点绘水位或其他水力因素与流量、水位与面积、水位与流速关系曲线图,检查分析其变化趋势和三个关系曲线相应关系的合理性;

2 采用连实测流量过程线进行资料整编的测站,可点绘水位、流速、面积和流量过程线图,对照检查各要素变化过程的合理性;

3 冰期测流,可点绘冰期流量改正系数过程线图或水浸冰厚及气温过程线图,检查冰期流量的合理性;

4 当发现流量测点反常时,应检查分析反常的原因;对无法进行改正而具有控制性的测次,宜到现场对河段情况进行勘察,并增补测次验证。

5.1.5 流量测次布置合理性检查分析,应在每次测流结束后将流量测点点绘在逐时水位过程线图的相应位置上。采用落差法整编推流的站应同时将流量测点点绘在落差过程线图上,并结合流量测点在水位或水力因素与流量关系曲线图上的分布情况,进行对照检查。当发现测次布置不能满足资料整编定线要求时,应根据水情情况增加测次,或调整下一测次的测验时机。

5.2 检查分析

5.2.1 测站应定期开展测站特性分析,其分析内容应主要包括测站控制特性、水位流量关系、断面冲淤变化规律、垂线流速分布型式和垂线流速在断面上横向分布规律。

5.2.2 测站控制特性分析应符合下列规定:

1 点绘水位或水力因素与流量关系曲线图。将当年与前一年的水位或水力因素流量关系曲线点绘在同一张图上,进行对照比较,从水位或水力因素与流量关系的偏离变化趋势,了解测站控制的变动转移情况,并分析其原因;

2 点绘水位与流量测点偏离曲线百分数的关系图,从流量测点的偏离情况和趋势,了解测站控制的转移变化情况,并分析其原因;

3 点绘流量测点正、负偏离百分数与时间关系图,了解测站控制随时间变化的情况,并分析其原因;

4 将指定的流量值按多年的实测相应水位依时间连绘曲线,从与指定流量对应的水位曲线的下降或上升趋势,了解测站控制发生转移变化的情况,并分析其原因。

5.2.3 河床不稳定的站,应每隔3a~5a对测站测流断面的冲淤情况与水力因素及河势的关系进行分析,分析河床冲淤规律及其变化情况。

5.2.4 应采用多点法实测资料,分析垂线流速分布型式。当断面上各条垂线的流速分布型式基本相似时,可点绘一条标准垂线流速分布曲线;当断面上各个部分的垂线流速分布型式不完全相同时,可分别点绘2条~3条分布曲线。对水位变幅较大,且不同水位级垂线流速分布型式不同的测站,应对不同水位级点绘分布曲线,并可采用曲线拟合得出的流速分布公式,分析各种相对水深处测点流速与垂线平均流速的关系。

5.2.5 测站应在不同水位级采用多线法实测资料,分析垂线平均流速的横向分布规律及其变化情况。

6 流量测验成果精度评定

6.1 一般规定

6.1.1 流量测验误差试验或比测试验应选择在具有一定代表性、试验或比测条件适宜的水文站进行.其成果精度可通过误差试验或比测试验资料分析评定;同一地区,测站特性和测验方法相同的水文站,可采用本地区综合的成果精度作为评定依据。

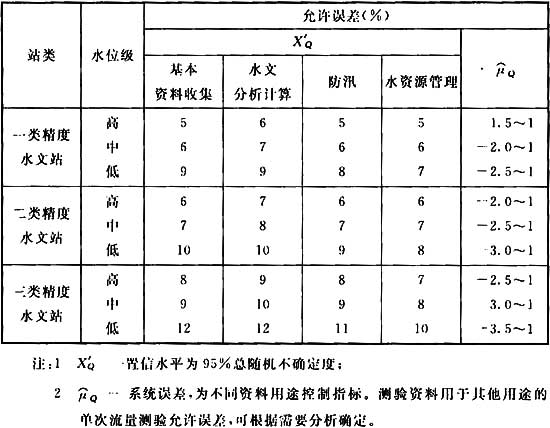

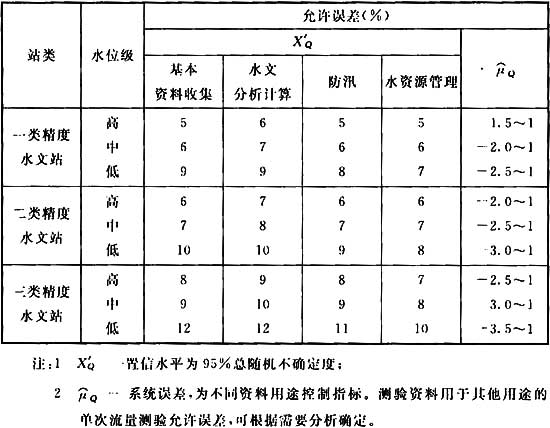

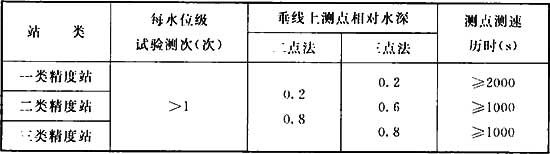

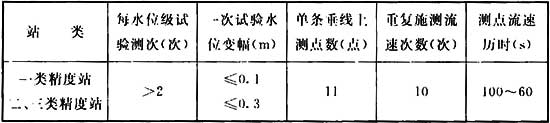

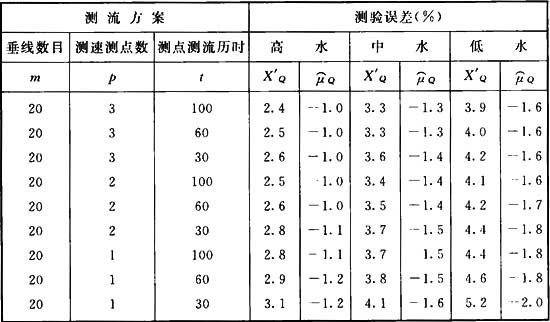

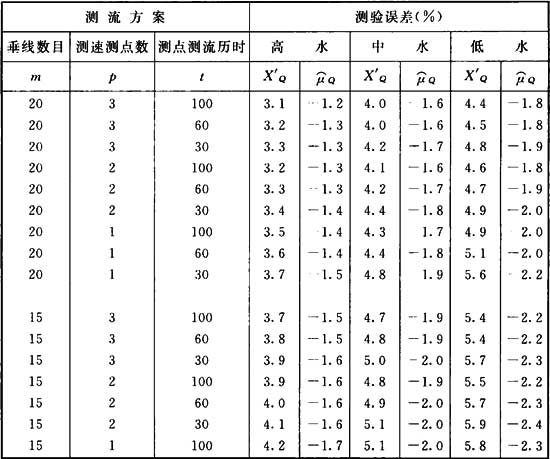

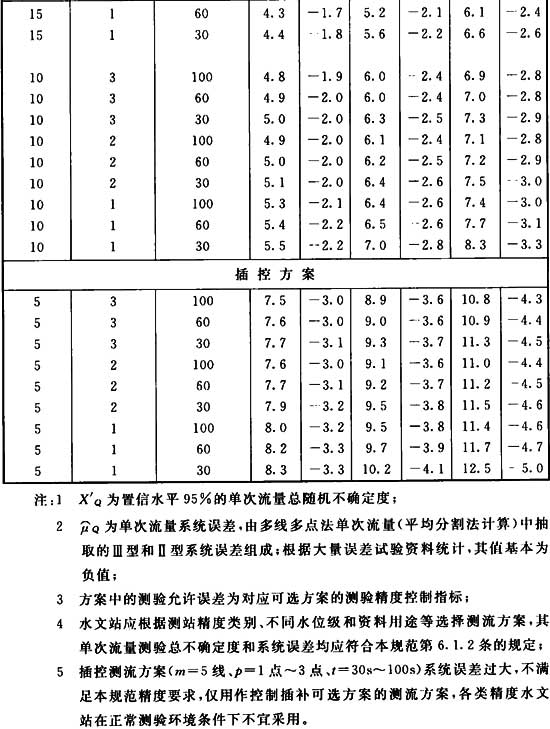

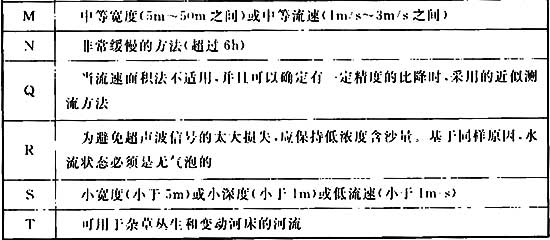

6.1.2 单次流量测验的精度指标应根据资料用途或服务对象的要求确定。流速仪法应符合表6.1.2的规定,采用其他测流方法可参照执行;具有综合性功能的水文站,应取最高精度指标。

表6.1.2 流速仪法单次流量测验允许误差

6.1.3 水文站应根据表6.1.2确定的精度指标,选择合适的测验仪器和方法。当常规仪器和方法难以达到所规定的精度要求时,应改变测验方法或对测验河段或对测验断面进行人工整治处理。

6.1.4 专用水文站的测验精度可根据设站目的按表6.1.2确定。

6.1.5 测验环境条件受人类活动影响严重的水文站,单次流量测验精度难以达到表6.1.2的规定时,可降低精度类别或采用精度相当的测流方法。

6.1.6 当出现溃坝、分洪、泥石流、堰塞湖等特殊水情时,应急流量测验精度可根据当时当地的测验条件和方法确定。

6.1.7 对于水量较小的河流,低水期流量测验允许误差达不到表6.1.2的规定时,可用绝对误差表示,其指标应通过本站历史资料分析确定。

6.1.8 无误差试验资料的地区,应选择有条件的代表性测站对本规范所规定的精度指标进行检验。当测站误差检验结果不符时,应对资料进行分析,并改进测验方案。

6 流量测验成果精度评定

6.1 一般规定

6.1.1 流量测验误差试验或比测试验应选择在具有一定代表性、试验或比测条件适宜的水文站进行.其成果精度可通过误差试验或比测试验资料分析评定;同一地区,测站特性和测验方法相同的水文站,可采用本地区综合的成果精度作为评定依据。

6.1.2 单次流量测验的精度指标应根据资料用途或服务对象的要求确定。流速仪法应符合表6.1.2的规定,采用其他测流方法可参照执行;具有综合性功能的水文站,应取最高精度指标。

表6.1.2 流速仪法单次流量测验允许误差

6.1.3 水文站应根据表6.1.2确定的精度指标,选择合适的测验仪器和方法。当常规仪器和方法难以达到所规定的精度要求时,应改变测验方法或对测验河段或对测验断面进行人工整治处理。

6.1.4 专用水文站的测验精度可根据设站目的按表6.1.2确定。

6.1.5 测验环境条件受人类活动影响严重的水文站,单次流量测验精度难以达到表6.1.2的规定时,可降低精度类别或采用精度相当的测流方法。

6.1.6 当出现溃坝、分洪、泥石流、堰塞湖等特殊水情时,应急流量测验精度可根据当时当地的测验条件和方法确定。

6.1.7 对于水量较小的河流,低水期流量测验允许误差达不到表6.1.2的规定时,可用绝对误差表示,其指标应通过本站历史资料分析确定。

6.1.8 无误差试验资料的地区,应选择有条件的代表性测站对本规范所规定的精度指标进行检验。当测站误差检验结果不符时,应对资料进行分析,并改进测验方案。

6.2 误差来源与控制

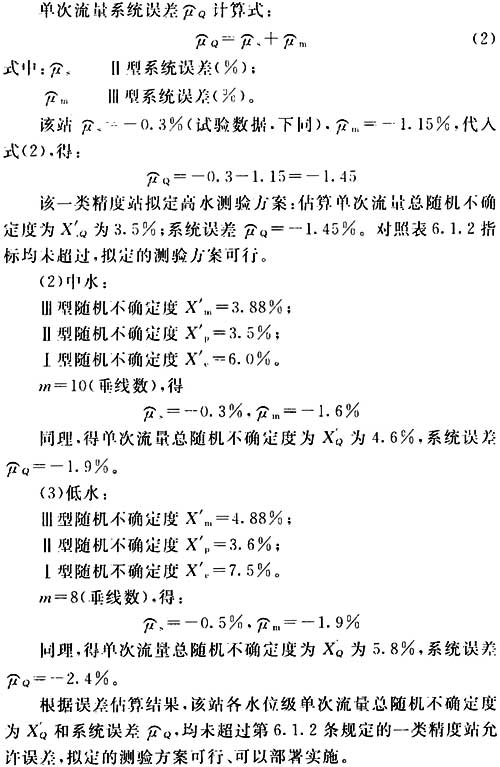

6.2.1 流量测验误差可分为随机误差、未定系统误差、已定系统误差和伪误差。随机误差应按正态分布,采用置信水平为95%的随机不确定度描述,未定系统误差应采用置信水平不低于95%的系统不确定度描述,已定系统误差应进行修正,含有伪误差的测量成果应剔除。

6.2.2 流速仪法的误差来源及控制应符合下列要求:

1 误差来源分析应包括下列几个方面:

1)起点距定位误差;

2)水深测量误差;

3)流速测点定位误差;

4)流向偏角导致的误差;

5)流速仪轴线与流线不平行导致的误差;

6)入水物体干扰水流导致的误差;

7)计时误差;

8)流速仪率定本身的误差;

9)测验方案不完善导致的误差,主要表现在测点测速历时不足导致的流速脉动误差,垂线上测点数目不足导致的垂线平均流速计算误差,断面上测速垂线数目不足导致的误差;

10)测验过程操作不当导致的误差;

11)测验条件超出仪器使用范围导致的误差。

2 误差控制可采用下列措施:

1)建立主要测验仪器、测具及有关测验设备装置的定期检查登记制度;

2)按有关规定对仪器及时进行检定、校测和维护保养;

3)按本规范B.8节的规定进行测宽、测深;

4)采取有效措施,准确定位、减小流向偏角和测流设备的阻水力;

5)测速时,宜使测船的纵轴与流线平行,并保持测船的稳定;

6)规范操作程序;

7)完善测验方案;

8)测验条件应符合仪器的使用范围。

6.2.3 浮标法的误差来源及控制应符合下列要求:

1 误差来源分析应包括下列几个方面:

1)浮标系数采用误差;

2)断面借用或断面测量的误差;

3)使用全断面浮标法时,浮标分布不均匀或有效浮标过少,导致浮标流速横向分布不准确而产生的误差;

4)在使用深水浮标或浮标测流的河段内,沿程水深变化较大引入的误差;

5)浮标观测误差;

6)计时误差;

7)浮标制作误差;

8)风向、风速对浮标运行的影响而导致的误差。

2 误差控制可采用下列措施:

1)加强浮标系数试验分析;

2)条件允许时尽量采用实测断面,并按有关测宽、测深规定控制断面测量误差;

3)使用全断面浮标法时,控制好浮标数量及横向分布位置,使浮标流速横向分布曲线具有较好的代表性;

4)采用深水浮标或浮杆法测流时,应按本规范第C.1.1条第5款的规定选择测流河段;

5)应按本规范对浮标测速的技术要求及测流使用的浮标统一定型的有关规定进行施测;

6)用精度较高的秒表计时,并经常检查,消除计时系统误差。

6.2.4 声学多普勒法的洪差来源及控制应符合下列要求:

1 误差来源分析应包括下列几个方面:

1)由声学多普勒噪声引起的随机误差以及系统误差;

2)水深测验误差;

3)测船速度测验误差,包括底跟踪误差或GPS定位误差;

4)测验起点和终点至岸边距离测验误差;

5)测船速度与水流流速的比值过大造成的误差;

6)非实测区(表层、底层、左右岸边区)面积与实测区面积的比值过大造成的误差;

7)河流断面面积测量误差;

8)水流环境包括脉动或紊流、水面波浪、剪切流、河底推移质、极慢流速等因素所产生的误差;

9)人为因素所产生的误差。

2 误差控制应采用下列措施:

1)受“动底”影响的测验河段,可采用差分GPS取代底跟踪测量船速;

2)无法避开水草的测流断面,宜采用定点多垂线法;

3)换能器应安装牢固,入水深度准确测量,避免输入错误;

4)岸边距离宜采用激光测距仪或卷尺准确测量,不宜采用目估方法;

5)应正确选择岸边形状系数或岸边流量系数;

6)应正确选择表层和底层盲区流速外延模型,可采用1/6幂函数定律,不宜改变幂指数或采用其他流速外延模型,注意双向流影响;

7)应根据换能器频率进行盲区设定,盲区值不应设定太小;

8)测流软件中应输入正确的偏角校正值;

9)应选择适当的工作模式;

10)应根据换能器频率、最大水深或最大单元数(MN),设定单元长度(MS)值;

11)测验总历时不应小于12min,H至少进行2个测次(一个测回)。

6.2.5 其他测流方法的误差来源与控制测验误差,应执行相关规范和仪器说明,或按下列规定执行:

1 误差来源分析应包括下列几个方面:

1)测验条件不满足仪器或方法的使用条件;

2)仪器自身误差;

3)仪器检定及率定误差;

4)定位误差;

5)参数设置不适当。

2 误差控制可采用下列措施:

1)根据测验条件选择适当的测验仪器和方法;

2)按有关规定对仪器及时进行检定、校测和维护保养;

3)有条件时,通过比测试验选择合适的参数;

4)严格执行仪器操作程序。

6.3 流量测验成果精度评定

6.3.1 流量测验成果精度可采用总不确定度表达。各类精度的水文站应每年按高、中、低水各计算一次总不确定度,并应填入流量记载表中,作为评定测验成果精度的依据。

6.3.2 流量各分量相对标准差的估算应符合下列规定:

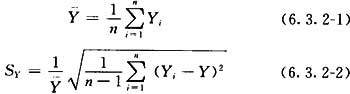

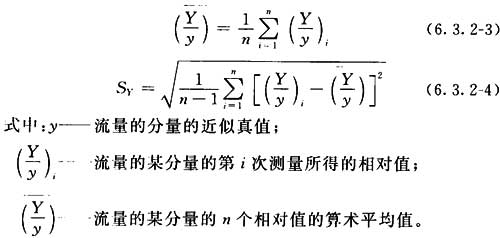

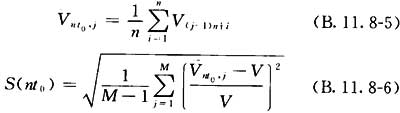

1 对某一流量分量作n次独立测量,该分量的相对标准差应按下列公式估算:

式中:SY——流量分量的相对标准差(%);

Y——流量分量的n个测量值的算术平均值;

Yi——流量分量的第i个测量值。

2 当上述n个独立测量值为多次测得时,且其相对值可作为同一母体的样本观测值,该分量的相对标准差应按下列公式估算:

6.3.3 流量各独立分量的随机不确定度,取置信水平为95%,并应按下列规定进行估算:

1 当测量系列的样本容量大于或等于30时,应为2倍相对标准差;

2 当测量系列的样本容量小于30时,应按表6.3.3中查得的学生氏(t)值乘以相对标准差计算得出。

表6.3.3 置信水平95%的学生氏(t)值

6.3.4 流量测验仪器的不确定度可根据生产厂家给定的仪器精度指标确定。

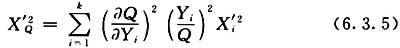

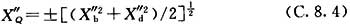

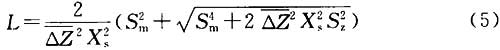

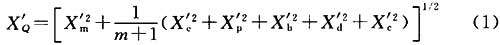

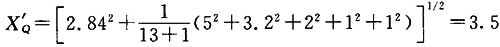

6.3.5 当流量可表示为若干个分量的函数,并假定各分量相互独立时,总随机不确定度应按下式计算:

式中:X′Q——流量总随机不确定度(%);

k——分量的个数;

X′i——流量分量Yi的随机不确定度(%)。

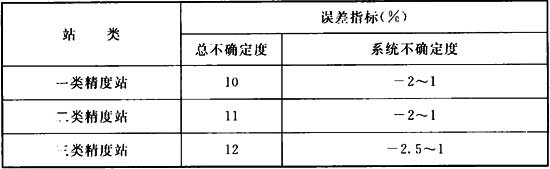

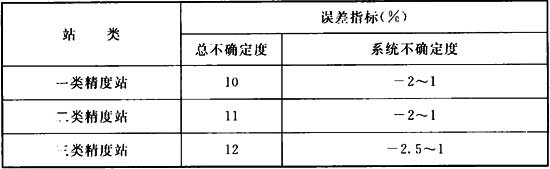

附录A 基本水文站精度类别划分方法

A.0.1 基本水文站的精度类别应按表A.0.1的规定划分为三类。

表A.0.1 水文站精度类别划分标准

A.0.2 流域或省级水文机构可根据基本水文站的重要性、资料用途、服务需求和测验难度等因素,对测站精度类别进行调整。

A.0.3 当水文测站受测站控制和测验条件的限制难以达到原有精度要求时,可降低一个精度类别,但不应低于三类精度。

附录B 流速仪法

B.1 一般规定

B.1.1 施测流量时应同时进行下列工作:

1 观测基本水尺水位。当测流断面内另设有辅助水尺时,应同时观测;要求观测比降的测站,应同时观测比降水尺水位;

2 施测水道断面。水道断面的施测执行本规范第3.2节及B.8节的有关规定;

3 进行测点流速或垂线平均流速测量。对流向测验有要求时,应进行流向偏角测量;

4 观测天气现象及测验断面附近水流情况;

5 计算、检查和分析流量测验数据及计算成果。

B.1.2 测流方案可按表B.12.13-1~表B.12.13-3给定的方案选择。当需要较高测验精度时,可选择多线、多点、长历时的方案。

B.1.3 潮流量测验总随机不确定度应小于15%,系统不确定度应小于3%。

B.1.4 河床冲淤变化不大的测站,一次测流过程水位涨落差不超过本规范第4.3.2条第3款的规定,但水位涨落急剧使得测次分布不能满足要求时,可采用连续测流法。

B.1.5 河床比较稳定,水位与垂线平均流速关系稳定的测站,当水位涨落急剧,使得一次测流过程中的水位涨落差可能超过本规范B.11.4条的规定时,宜采用分线测流法。

附录B 流速仪法

B.1 一般规定

B.1.1 施测流量时应同时进行下列工作:

1 观测基本水尺水位。当测流断面内另设有辅助水尺时,应同时观测;要求观测比降的测站,应同时观测比降水尺水位;

2 施测水道断面。水道断面的施测执行本规范第3.2节及B.8节的有关规定;

3 进行测点流速或垂线平均流速测量。对流向测验有要求时,应进行流向偏角测量;

4 观测天气现象及测验断面附近水流情况;

5 计算、检查和分析流量测验数据及计算成果。

B.1.2 测流方案可按表B.12.13-1~表B.12.13-3给定的方案选择。当需要较高测验精度时,可选择多线、多点、长历时的方案。

B.1.3 潮流量测验总随机不确定度应小于15%,系统不确定度应小于3%。

B.1.4 河床冲淤变化不大的测站,一次测流过程水位涨落差不超过本规范第4.3.2条第3款的规定,但水位涨落急剧使得测次分布不能满足要求时,可采用连续测流法。

B.1.5 河床比较稳定,水位与垂线平均流速关系稳定的测站,当水位涨落急剧,使得一次测流过程中的水位涨落差可能超过本规范B.11.4条的规定时,宜采用分线测流法。

B.2 测速垂线布设

B.2.1 测速垂线应大致均匀分布,并能基本控制断面地形和流速沿河宽分布的主要转折点,无大补大割;主槽垂线布设应较河滩为密。

B.2.2 对测流断面内大于断面流最1%的独股分流、串沟,应布设测速垂线。

B.2.3 随水位级的不同,断面形状或流速横向分布有较为明显变化的测站,应分高、中、低水化级分别布设垂线。

B.2.4 测速垂线的位置宜固定,当发生下列情况之一时,应随时调整或补充测速垂线:

1 水位涨落或河岸冲刷,使靠岸边的垂线距岸边太远或太近时;

2 断面上出现死水、回流,需确定死水、回流边界或回流流量时;

3 河底地形或测点流速沿河宽分布有明显变化时;

4 冰期的冰花分布不均匀或测速垂线上冻时;

5 冰期在靠近岸冰与畅露河面分界处出现岸冰时。

B.2.5 使用缆道的测站,启用前应对测深测宽的仪器、工具及缆索尺寸标志进行率定,并应按本规范B.8节的规定进行检查。

B.2.6 测速垂线的数目应按本规范B.12节选用的测流方案确定,主流摆动剧烈或河床不稳定以及漫滩严重的测站,宜选取测速垂线较多的方案。

B.2.7 潮水河的测速垂线数目,可适当少于无潮河流。用船施测时宜为5条~7条,用缆道施测时宜为7条~9条,特别宽阔或狭窄的河道可酌情增减,但不得少于3条。当高潮与低潮水位的水面宽以及水深相差悬殊时,应存每个潮流期内根据潮水位涨落变化情况,调整测速垂线数目及岸边测速垂线的位置。

B.3 流速测量

B.3.1 采用选点法施测垂线平均流速时,流速测点的分布应符合下列规定:

1 一条垂线上相邻两测点的最小间距不宜小于流速仪旋桨或旋杯的直径;

2 施测水面流速时,仪器的旋转部分不得露出水面;

3 施测河底流速时,应将流速仪下放至0.9相对水深以下,并应使仪器旋转部分的边缘离开河底2cm~5cm。施测冰底或冰花底时,应使仪器旋转部分的边缘离开冰底或冰花底5cm。

B.3.2 流速仪可采用悬杆和悬索两种悬吊方式,悬吊时应使流速仪在水下呈水平状态。当多数垂线的水深或流速较小时,宜采用悬杆悬吊。

B.3.3 流速仪测点的定位应符合下列规定:

1 流速仪距船边的距离不应小于1.0m,小船不应小于0.5m;

2 采用悬杆悬吊时,应使流速仪平行于测点当时的流向,并应使仪器装在悬杆上能在水平面的一定范围内自由转动。当采用固定悬杆时,悬杆一端应装有底盘,盘下应有尖头;

3 采用悬索悬吊时,悬挂铅鱼的方法,应使流速仪平行于测点当时的流向,可采用单点悬吊或可调整重心的“八字型”悬吊。用悬索悬吊时的偏角改正及确定测点位置的方法,应按本规范B.9节的规定选择。当不能采用铅鱼实测水深,借用上一次断面成果查读水深,且悬索偏角大于10°时,水面以下各测点的位置应采用“试错法”确定。

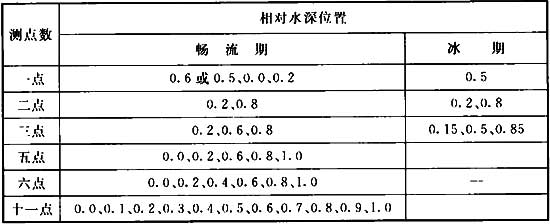

B.3.4 测速垂线上的测点流速数目应按本规范B.12节所选用的测流方案确定,测点流速的位置分布应符合表B.3.4的规定。

表B.3.4 垂线上测点流速位置分布

B.3.5 测点流速的测速历时,应按本规范B.12节所选用的测流方案确定。

B.3.6 当测流断面出现死水区时,应根据以往的测验资料分析确定或目测确定死水边界。死水区的面积不超过断面面积的3%时,可作流水处理;超过3%时,应用低速流速仪、深水浮标或其他方法测定死水边界,并作死水区处理。

B.3.7 当测流断面出现回流区时,断面回流量未超过断面顺流量的1%且在不同时间内顺逆不定时,可只在顺逆流交接两侧布置测速垂线测定其边界,回流可作死水处理;当断面回流量超过断面顺流量的1%时,除应测定其边界外,还应在回流区内布设适当的测速垂线,并测出回流量。

B.3.8 潮流站的垂线流速测量宜采用往返测量,测点数目可根据垂线水深按下列规定确定:

1 水深小于1.5m时,可采用0.6或0.5相对水深一点法;

2 水深大于或等于1.5m、小于3.0m时,可采用0.2、0.8相对水深二点法;

3 水深大于或等于3.0m、小于5.0m时,可采用三点法;

4 水深大于或等于5.0m时,宜用六点法。

B.3.9 潮流站单个测点上的测速历时宜为60s~100s。当流速变率较大或垂线上测点较多时,可采用30s~60s。

B.3.10 潮流站垂线流速可采用多架流速仪在垂线各测点上同时施测,或采用一架流速仪在垂线上依次施测各测点流速,再改正为同时流速。

B.3.11 当使用一架流速仪依次施测各测点的潮流流速时,其施测和改正方法应符合下列规定:

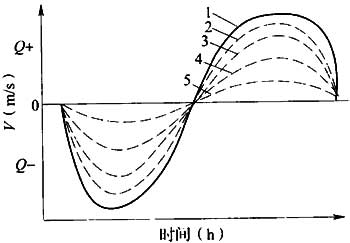

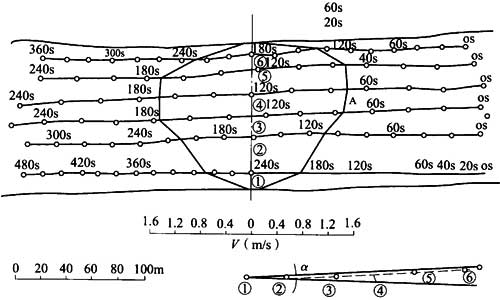

1 图解改正法。宜施测5点~6点,水面测点以外的其他测点按等距离分布,并与河底的距离固定不变。当潮水位涨落,引起水面测点与相邻测点距离过大或过小时,应按均匀等距的原则增减或调整测点。将每一次测点的实测流速按时序点绘流速过程线(图B.3.11)。根据这组曲线可查得施测潮流期内任何时间垂线上各个测点的同时流速。测量顺序,自河底测向水面。每次施测的时距宜短,测次宜多。

图B.3.11 涨落潮流垂线上各测点流速过程线

1 水面测点;2 距河底d3测点;3 距河底d2测点;4 距河底d1测点;5 河底测点

2 流速过程线改正法,宜采用六点法施测,测点位置按相对水深计算。测量顺序应自河底测向水面,并记下每点的施测时间。每次施测时距宜短,测次宜多。测量和改正方法同本条第1款。

3 等深点流速平均改正法,可采用2点~6点法施测。测量顺序应从水面向下依次测至水深最大的测点,再向上逐点测回至水面。除水深最大的测点外,其余各测点应往返施测两次。各测点间的测速时距宜短并应大致相等。除河底流速外,其余各测点的流速取两次施测的平均值。并以水深最大测点的施测时间作为垂线流速的平均时间。

4 水面流速改正法,可采用3点~6点法施测。测量顺序应从水面向下依次测至河底,并记下水面测点的开始测量时间作为该垂线的测速时间。各测点施测的时距宜短并应大致相等。测完河底一点后,应立即再测一次水面流速。

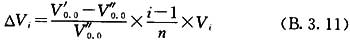

各测点流速的改正值应按下式计算:

式中:△Vi——第i个测点流速的改正值(m/s);

V′0.0——第一次测量的水面流速(m/s);

V″0.0——第二次测量的水面流速(m/s);

i——垂线上测点的顺序号;

n——垂线上测点的总数;

Vi——要改正的测点流速(m/s)。

B.3.12 潮流站的断面流速可采用多船同时测流法、一船多线法或多船多线法施测,并应符合下列要求:

1 多船同时测流法,可在断面上每条垂线分别固定一艘测船,同时施测流速;

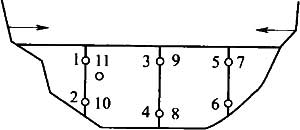

2 一船多线法,当每条垂线用二点法或三点法施测时,应在一岸测往对岸后,再由对岸测回原岸,以往返两次测得的各个测点的流速平均值作为最后施测的一个测点的同时流速。当各条垂线上的测点数目在六点以上时,可从一岸开始依次测往对岸后不再返测。全断面各条垂线的同时流速可用点绘测点流速过程的方法算出(图B.3.12);

图B.3.12 一船多线法试施测点次顺序

1、2、3……代表各测点施测的先后次序,第6只测一次,其他符点均测两次

3 多船多线法,可每艘测船各施测1条~3条垂线,每条垂线和测点流速的施测方法与一船多线法相同。

B.4 流向偏角测量

B.4.1 当断面平均流向偏角超过10°时,应进行流向偏角测量。流向偏角变化频繁的潮流站,应在每条垂线或部分代表线上施测每个测点流速的同时施测流向。流向偏角变化不大的潮流站,可只在流向偏角超过10°的垂线上施测流向。

B.4.2 流向偏角测量,潮流站应采用流向仪,其他测站可采用流向仪或系线浮标等,并应符合下列规定:

1 采用流向仪测出流向的磁方位角,并计算测出的磁方位角与测流断面垂直线的磁方向角之差。当采用直读流速流向仪且读数不稳定时,应连续读数3次~5次,取平均值;

2 采用流向仪实测低水水面附近的流向时,应先使流向仪转轴上端的度盘与转轴垂直,当罗盘读数为零时应使其指针对准流向仪度盘的0°或90°。流向仪尾翼的尺寸应保证在低流速时能使其随流向自由旋转。

3 采用系线浮标测流向时,宜将浮标系在20m~30m长的柔软细线上,自垂线处放出,待细线拉紧后,采用六分仪或量角器测量流向偏角。当采用量角器测量时,量角器上应绘有方向线,并应采用罗盘仪或照准器控制其方向,使它重合或垂直于测流断面线。

B.4.3 缆道站或施测流向偏角有困难的测站,通过资料分析,当影响总流量不超过1%时,可不施测流向偏角,但每年应施测1次~2次水流平面图进行检验。

B.5 其他项目观测

B.5.1 每次测流时,应观测或摘录基本水尺水位。当测流断面内另设辅助水尺时,应同时观测或摘录水位,并应符合下列规定:

1 当测流过程中水位变化平稳时,可只在测流开始和终了各观测或摘录水位一次;

2 当测流过程中水位变化较大可能引起水道断面面积变化较大时,平均水深大于1m,断面面积变化超过5%,或平均水深小于1m断面面积变化超过10%的测站,应按能控制水位过程且满足相应水位计算的要求,增加观测或摘录水位的次数;

3 当测流过程可能跨过水位过程线的峰顶或谷底时,应增加观测或摘录次数。

B.5.2 设有比降水尺的测站,应根据设站目的观测比降水尺水位。当测流过程中水位变化平稳时,可只在测流开始时观测一次水位;当测流过程中水位变化较大时,应在测流开始和终了各观测一次。

B.5.3 在每次测流的同时,应在岸边观测和记录风向风速(力)以及测验河段附近发生的支流顶托、回水、漫滩、河岸决口、冰坝壅水等影响测验精度和水位流量关系的有关情况。

B.5.4 潮流站采用固定测船施测时,每次开始施测垂线上第一个测点和往下测至水深最大的测点,均应加测当时的测流断面水尺水位。用一船施测多条垂线时,应在施测每条垂线的第一个测点时加测水位。当采用往返施测时,应在往测和返测各条垂线的第一个测点时加测水位。发现憩流时,应同时观测水位。

B.6 流速仪的检查和养护

B.6.1 在每次使用流速仪之前,应检查仪器有无污损、变形,仪器旋转是否灵活及接触丝与信号是否正常等情况。

B.6.2 常用流速仪在使用期内,应定期与备用流速仪进行比测,并应符合下列规定:

1 比测次数可根据流速仪的性能、使用历时的长短及使用期间流速和含沙量的大小情况而定。当流速仪实际使用50h~80h时应比测一次;

2 比测宜在水情平稳的时期和流速脉动较小、流向一致的地点进行;

3 常用与备用流速仪应在同一测点深度上同时测速,并可采用特制的“U”形比测架,两端分别安装常用和备用流速仪,两仪器间的净距不应少于0.5m,在比测过程中,应变换相互比测仪器的位置;

4 比测点不宜靠近河底、岸边或水流脉动强度大的地点;

5 不宜将旋桨式流速仪与旋杯式流速仪进行比测;

6 每次比测应包括较大、较小流速且分配均匀的30个以上的测点,比测相对偏差不超过3%,比测条件差的不超过5%,且系统误差能控制在±1%范围内时,常用流速仪可继续使用。超过上述偏差时,应停止使用,并查明原因,分析其对已测资料的影响;

7 没有比测条件的站,仪器使用2年后应重新检定;

8 当发现流速仪运转不正常或有其他问题时,应停止使用。超过检定日期2年以上的流速仪,虽未使用,亦应送检。

B.6.3 流速仪的保养应符合下列规定:

1 流速仪在每次使用后,应立即按仪器说明书规定的方法拆洗干净,并加仪器润滑油;

2 流速仪装入箱内时,转子部分应悬空搁置;

3 储藏备用的流速仪,易锈部件应涂黄油保护;

4 仪器箱应放于干燥通风处,并应远离高温和有腐蚀性的物质。仪器箱上不应堆放重物;

5 仪器所有的零附件及工具应随用随放还原处;

6 仪器说明和检定图表、公式等应妥善保管。

B.7 实测流量计算

B.7.1 畅流期实测流量计算应符合下列规定:

1 垂线起点距和水深可按采用测量方法规定的计算公式计算;

2 测点流速可采用转数、历时计算,或从流速仪检数表上查读;

3 实测流向偏角大于10°且各测点均有记录时,在计算垂线平均流速之前,应作偏角改正,并应按下式计算:

式中:VN——垂直于断面的测点流速(m/s);

V——实测的测点流速(m/s);

θ——流向与断面垂直线的夹角。

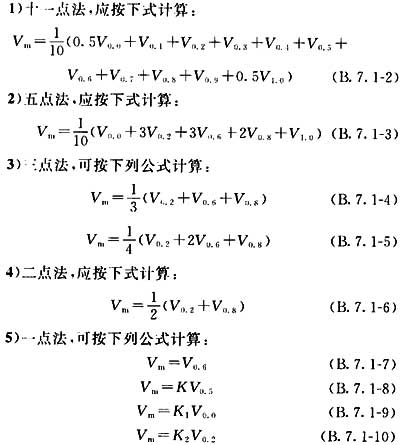

4 当垂线上没有回流时,垂线平均流速应按下列公式计算:

式中:Vm——垂线平均流速(m/s);

V0.0、V0.1、V0.2、…、V1.0——0.0、0.1、0.2、…、1.0相对水深处的测点流速(m/s);

K、K1、K2——半深、水面、0.2相对水深处的流速系数。

5 当垂线上有回流时,回流流速应为负值,可采用图解法量算垂线平均流速。当只在个别垂线上有回流时,可直接采用分析法计算垂线平均流速;

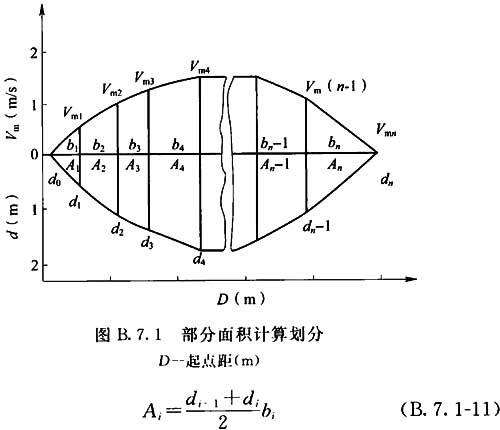

6 部分面积应以测速垂线为界将过水断面划分为若干部分(图B.7.1),应按下式计算:

式中:Ai——第i部分面积(m2);

i——测速垂线或测深垂线序号,i=1、2、…、n;

di——第i条垂线的实际水深(m),当测深、测速没有同时进行时,应采用河底高程与测速时的水位算出应用水深;

bi——第i部分断面宽(m)。

7 部分平均流速计算应符合下列规定:

1)两测速垂线中间部分的平均流速应按下式计算:

式中:Vi——第i部分断面平均流速(m/s);

Vmi——第i条垂线平均流速(m/s),i=1、2、…、n—1。

2)靠岸边或死水边的部分平均流速应按下列公式计算:

式中:α——岸边流速系数。

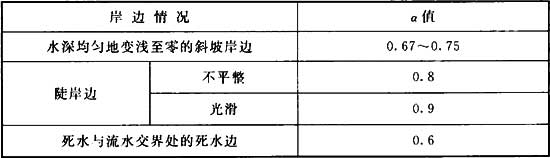

3)岸边流速系数α值可根据岸边情况在表B.7.1中选用。

表B.7.1 岸边流速系数α

注:1 在计算岸边或死水边部分的平均流速时,对于用深水浮标或浮标配合流速仪在岸边或死水边垂线上所测的垂线平均流速,可采用本表;

2 当断面上有回流时,回流区的部分流量应为负值。

8 部分流量应按下式计算:

式中:qi——第i部分流量(m3/s)。

9 断面流量应按下式计算:

式中:Q——断面流量(m3/s)。

B.7.2 采用连续测流法时,各次断面流量应按下列方法计算:

1 第一次断面流量,可由第一个测次的第一条至最末一条垂线的测深测速记录算得。

2 第二次断面流量,可由第一个测次的第二条或第三条至最末一条垂线以及第二个测次的第一条或第二条垂线的测深测速记录算得。施测号数仍沿用前一个测次的施测号数,但在右下角按计算流量的次序加上分号。

3 第三次及以上的断面流量,可采用以上方法计算。

4 每一次断面流量的施测起、讫时间,应从选用的那些垂线测速记录中记载的时间来确定。

B.7.3 采用分线测流法时,断面流量应按下列方法计算:

1 根据本次在部分垂线上实测的测点流速计算相应垂线的平均流速。

2 根据以前实测资料绘制的水位与垂线平均流速的关系曲线,按本次观测的水位查得断面上其余垂线的垂线平均流速。

3 根据实测和查得的垂线平均流速计算部分流量和断面流量。

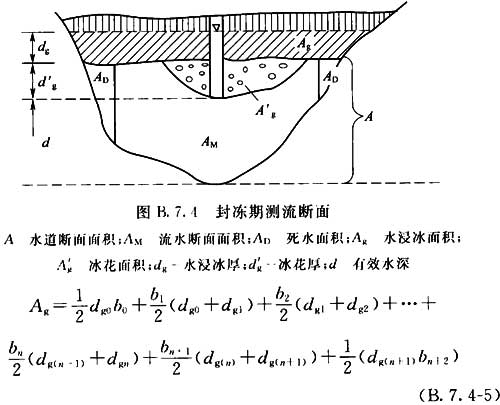

B.7.4 冰期实测流量的计算应符合下列规定:

1 垂线平均流速计算:

式中:V0.15、V0.5、V0.85—— 0.15、0.5、0.85有效相对水深处的流速(m/s):

K′——冰期半深流速系数。

2 部分面积应用式(B.7.1-11)计算。公式中的水深d值,在有水浸冰的垂线上应为有效水深;在有岸冰或清沟时,盖面冰与畅流区交界处同一垂线上的水深用两种数值;当计算盖面冰以下的部分面积时,应采用有效水深;当计算畅流部分的面积时,应采用实际水深;当交界处垂线上的水浸冰厚小于有效水深的2%时,计算相邻两部分面积可采用实际水深。

3 计算冰期流量时,应将断面总面积、水浸冰面积、冰花面积与水道断面面积分别算出。当出现层冰层水或断面内有好几股水流而其水位不一致时,可不逐一计算。在有岸冰或清沟时,可分区计算。水浸冰面积可根据各测深垂线上的水浸冰厚及测深垂线的间距(图B.7.4)应按下式计算:

式中:Ag——水浸冰面积(m2);

dg1、dg2、…、dgn——自一岸测至另一岸,水浸冰在第1、2、…、n条测深垂线上的厚度(m);

dg0、dg(n+1)——冰底边的水浸冰厚(m),应采用冰底边上的实测数值,当无法测定时,可借用靠冰底边最近的一个冰孔中的水浸冰厚;

b1、b2、…、bn、bn+1——岸冰底边至第1条测深垂线、第1、2条测深垂线、…、末两条测深垂线、末1条测深垂线至对岸冰底边的间距(m);

b0、bn+2——两岸冰底边至水面边的间距。其中水面边的位置,可根据水位在断面图上查得。

4 冰花面积可采用式(B.7.4-5)计算。

B.7.5 采用声学多普勒法实测冰期流量时,应按下列规定计算:

1 可按畅流期全断面固定垂线方法打冻孔施测每条垂线平均流速;

2 可根据水深设置单元并计算垂线平均流速。垂线流速测验时间不应少于30s;

3 盲区流速可采用指数流速分布、常数流速分布或经过率定的其他流速分布进行插补;

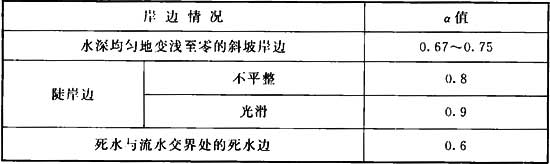

4 岸边流量可选用岸边流速系数进行计算。岸边流速系数可通过比测确定,或根据断面形状按表B.7.5确定。

表B.7.5 岸边流速系数α值

B.7.6 流速系数的确定应符合下列规定:

1 畅流期半深流速系数,应采用五点法测速资料绘出垂直流速分布曲线。内插出0.5相对水深的流速。与垂线平均流速对比,经多次分析后确定;

2 封冻期半深流速系数,应采用六点法或三点法测速资料分析确定;

3 畅流期0.2相对水深的流速系数,可用本站二点法或多点法的资料分析确定;

4 畅流期水面流速系数应由多点法测速资料或其他加测水面流速的资料分析确定,或根据实测的水面比降、河床糙率等资料分析计算。

B.7.7 实测潮流量的计算方法应符合下列规定:

1 断面资料的选择,应将各次水道断面成果点绘断面图,当水面宽度小于200m时,其水位与面积关系点偏离关系曲线在±3%范围内,或在水面宽度大于200m时,水位与面积关系点偏离关系曲线在±5%范围内,可仍采用前次大断面成果。当超过以上限差时,应采用新测的断面成果;当测出的水道断面一岸前次淤积,另一岸被刷深时,应分左、右两部分计算面积并进行比较。

2 垂线平均流速的计算应符合下列规定:

1)潮水河采用六点法、三点法或二点法施测的垂线平均流速计算公式应与无潮河流相同;

2)当采用等深点流速平均改正法施测时,往返施测的各个测点流速应取算术平均值;

3)当垂线上各个测点的流向顺逆不一致时,应取各测点流速的代数和计算垂线平均流速。

3 部分平均流速的计算符合下列规定:

1)潮水河施测3条以上垂线时,可按无潮河流的方法计算部分平均流速;

2)当同一部分两边垂线的流向不一致时,部分平均流速应为该两垂线流速代数和的平均值;

3)岸边流速系数应通过试验确定。当左、右岸边形状不同时,应分别确定。当无试验资料时,可按岸边形状和平整情况,从表B.7.5中选用岸边流速系数α值。

4 部分面积的计算方法:潮水河的部分面积宜根据大断面计算表划分若干部分,并先算出各级水位的相应部分面积和绘制成关系图表,再按测流时水位,在图表上直接查算。

5 部分流量和断面流量的计算方法应符合下列规定:

1)潮水河的部分流量应为部分平均流速与部分面积的乘积;

2)潮水河施测3条以上垂线时,通过相关关系换算为断面平均流速时,可由断面平均流速乘以断面面积,确定断面流量。

6 涨落潮潮量和净泄或净进量的计算方法:

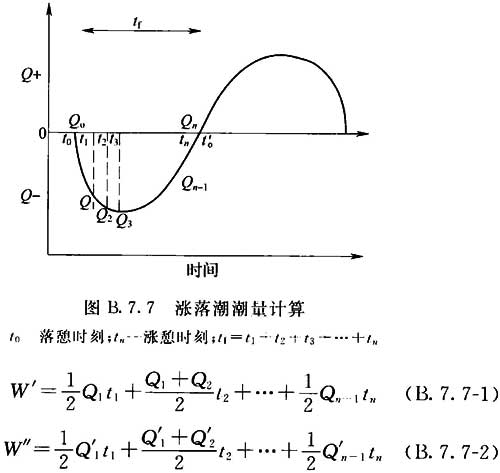

1)潮量的计算应以憩流出现时间为分界(图B.7.7)。涨潮潮量和落潮潮最应按下列公式计算:

式中:W′——涨潮潮量(m3);

W″——落潮潮量(m3);

Q1、Q2、…、Qn+1——自落潮憩流至涨潮憩流依次测得的涨潮流量(m3/s);

Q′1、Q′2、…、Q′n+1——自涨潮憩流至落潮憩流依次测得的落潮流量(m3/s);

t1、t2、…、tn——两次施测相隔时间(s)。

2)同一潮流期的净泄(进)量应按下式计算:

式中:W——净泄(进)量(m3)。计算结果为正时,即为净泄量;计算结果为负时,即为净进量。

B.7.8 实测流量的相应水位计算应符合下列规定:

1 算术平均法。测流过程中水位变化引起水道断面面积的变化,当平均水深大于1m时不超过5%,或当平均水深小于1m时不超过10%,可取测流开始和终了两次水位的算术平均值最为相应水位;当测流过程跨越水位峰顶或谷底时,应采取多次实测或摘录水位的算术平均值最为相应水位;

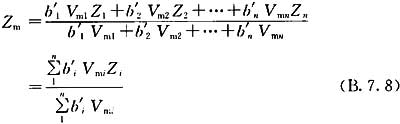

2 加权平均法。测流过程中水道断面面积的变化超过上款范围时,相应水位应按下式计算。

式中:Zm——相应水位(m);

bi——测速垂线所代表的水面宽度(m),宜采用该垂线两边两个部分宽的平均值,在岸边垂线上,宜采用水边至垂线的间距再加该垂线至下一条垂线间的一半所得之和;

Vmi——第i条垂线的平均流速(m/s);

Zi——第i条垂线上测速时的基本水尺水位(m),实测或插补而得。

3 其他方法。当采用其他方法计算的相应水位,与加权平均法相比,水位差不超过1cm时,可以采用。

B.7.9 畅流期水位涨落率和水面比降的计算应符合下列规定:

1 水位涨落率应取测流期间的平均涨落率,并可由测流终了和开始时的水位差除以测流总历时计算。涨水时应取正值,落水时应取负值。测流过程跨过水位峰顶、谷底时,可不计算;

2 水面比降应按由上、下比降水尺的平均水位差除以两比降断面间的间距计算。

B.8 断面测宽、测深方法

B.8.1 断面测宽可用下列方法:

1 直接测距法。用全站仪、激光测距仪、卫星定位系统等测距仪器直接测得各垂线起点距。

2 建筑物标志法。在渡河建筑物上设立标志,并应符合下列规定:

1)宜采用等间距的尺度标志。河宽大于50m时,最小间距可取1m;河宽小于50m时,最小间距可取0.5m。每5m整倍数处,应采用不同颜色的标志加以区别;

2)测深、测速垂线固定的测站,可只在固定垂线处设置标志。标志的编号必须与垂线的编号一致,并采用不同颜色或数码表示;

3)第一个标志应正对断面起点桩,其读数为零;不能正对断面起点桩时,可调整至距断面起点桩一整米数距离处,其读数为该处的起点距;

4)每年应在符合现场使用的条件下,采用经纬仪测角交会法检验1次~2次。当缆索伸缩或垂度改变时,原有标志应重新设置,或校正其起点距;

5)跨度和垂度不固定(升降式)的过河缆索,不宜在缆索上设置标志。

3 地面标志法。地面标志法可采用辐射线法、方向线法、相似三角形交会法、河中浮筒式标志法、河滩上固定标志法等。各种方法应符合下列规定:

1)河滩上固定标志的顶端应高出历年最高洪水位;

2)确定测深、测速垂线的起点距时,应使测船上的定位点位于测流断面线上;

3)每年应对标志进行一次检测。标志受到损坏时,应及时进行校正或补设。

4 计数器测距法。使用计数器测距法应符合下列规定:

1)应对计数器进行率定,并应与经纬仪测角交会法测得的起点距比测检验。比测点不应少于30个,并均匀分布于全断面。垂线的定位误差不得超过河宽的0.5%,绝对误差不得超过1m。超过上述误差范围时,应重新率定;

2)每次测量完毕后,应将行车开回至断面起点距零点处,检查计数器是否回零。当回零误差超过河宽的1%时,应查明原因,并对测距结果进行改正;

3)每年应对计数器进行一次比测检验。当主索垂度调整,更换铅鱼、循环索、起重索、传感轮及信号装置时,应及时进行比测率定。

5 仪器交会法。仪器交会法有经纬仪测角的水平交会法和极坐标法、平板仪、交会法、六分仪交会法等。使用仪器交会法应符合下列规定:

1)使用经纬仪和平板仪测定垂线和桩点的起点距时,应在观测最后一条垂线或一个桩点后,将仪器照准原后视点校核一次。当判定仪器确未发生变动时,方可结束测量工作;

2)使用六分仪测定垂线的起点距时,应先对准测流断面线上一岸的两个标志,使测船上的定位点位于断面线上;

3)每年应对测量标志进行一次检查。标志受到损坏时,应及时进行校正或重设。

6 直接量距法。量距时应注意使钢尺或皮卷尺在两垂线或桩点间保持水平。

B.8.2 水深测量可采用下列方法:

1 超声波测深仪测深。使用超声波测深仪测深应符合下列规定:

1)超声波测深仪在使用前应进行现场校准,校准点不宜少于3个,并分布于不同水深处;

2)当测深换能器离水面有一段距离时,应对测读或记录的水深作换能器入水深度的改正。当发射换能器与接收能器之间有较大水平距离,使得超声波传播的距离与垂直距离之差超过垂直距离的2%时,应作斜距改正;

3)施测前应在流水处水深不小于1m的深度上观测水温,并根据水温作声速校正。

当采用无数据处理功能的数字显示测深仪时,每次测深应连续读取5次以上读数,取其平均值。

2 铅鱼测深。使用铅鱼测深应符合下列规定:

1)在缆道上使用铅鱼测深时,应在铅鱼上安装水面和河底信号器。在船上使用铅鱼测深时,可只安装河底信号器;

2)悬吊铅鱼的钢丝索尺寸应根据水深、流速的大小和铅鱼重量及渡河、起重设备的荷重能力确定。

3)水深的测读方法可采用直接读数法、游尺读数法、计数器计数法等。当采用计数器测读水深时,应进行测深计数器的率定、测深改正数的率定、水深比测等工作。水深比测的允许误差:当河底比较平整或水深大于3m时,相对随机不确定度不应超过2%;河底不平整或水深小于3m时,相对随机不确定度不应超过4%;相对系统误差应控制在±1%范围内,水深小于1m时,绝对误差不应超过0.05m,不同水深的比测垂线数不应少于同水位级的测深垂线数,并应均匀分布。当比测结果超过上述限差范围时,应查明原因,予以校正。当采用多种铅鱼测深时,应分别进行率定;

4)每次测深之前,应仔细检查悬索(起重索)、铅鱼悬吊、导线、信号器等是否正常。当发现问题时,应及时排除。测深时应读记悬索偏角,并对水深测量结果按本规范B.9节的规定进行偏角改正;

5)每条垂线水深的测量次数及允许误差范围应符合本规范B.8节对测深锤测深的规定。

6)每年应对悬索上的标志或计数器进行一次比测检查。当主索垂度调整,更换铅鱼、循环索、起重索、传感轮及信号装置时,应及时对计数器进行率定、比测。

3 测深杆测深。使用测深杆测深应符合下列规定:

1)测深杆上的尺寸标志在不同水深读数时,应能准确至水深的1%;

2)河底比较平整的断面,每条垂线的水深应连测两次。当两次测得的水深差值小超过最小水深值的2%时,取两次水深读数的平均值,当两次测得的水深差值超过2%时,应增加测次,取符合限差2%的两次测深结果的平均值;当多次测量达不到限差2%的要求时,可取多次测深结果的平均值;

3)对于河底不平整或波浪较大的断面,以及水深小于1m的垂线,其限差按3%控制。河底为乱石或较大卵石、砾石组成的断面,应在测深垂线处和垂线上、下游及左、右侧共测五点。四周测点距中心点,小河宜为0.2m,大河宜为0.5m。并取五点水深读数的平均值为测点水深。

4 测深锤测深。使用测深锤测深应符合下列规定:

1)测绳上的尺寸标志,应将测绳浸水,在受测深锤重量自然拉直的状态下设置;

2)每条垂线的水深应连测两次。两次测得的水深差值,当河底比较平整的断面不超过最小水深值的3%,河底不平整的断面小超过5%时,取两次水深读数的平均值;当两次测得的水深差值超过上述限差范围时,应增加测次,取符合限差的两次测深结果的平均值;当多次测量达不到限差要求时,可取多次测深结果的平均值;

3)测站应有备用的系有测绳的测深锤1个~2个。当断面为乱石组成,测深锤易被卡死损失时,备用的系有测绳的测深锤不宜少于2个;

4)每年汛前和汛后,应对测绳的尺寸标志进行校对检查。当测绳的尺寸标志与校对尺的长度不符时,应根据实际情况,对测得的水深进行改正。当测绳磨损或标志不清时,应及时更换或补设。

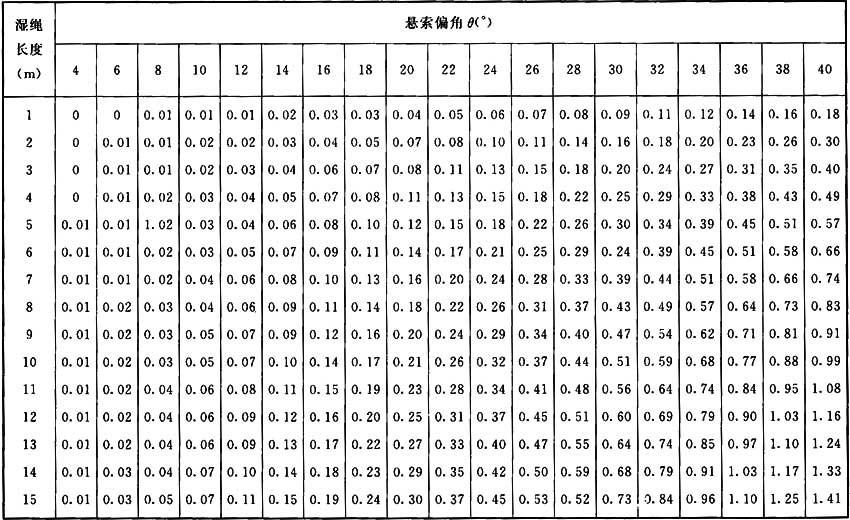

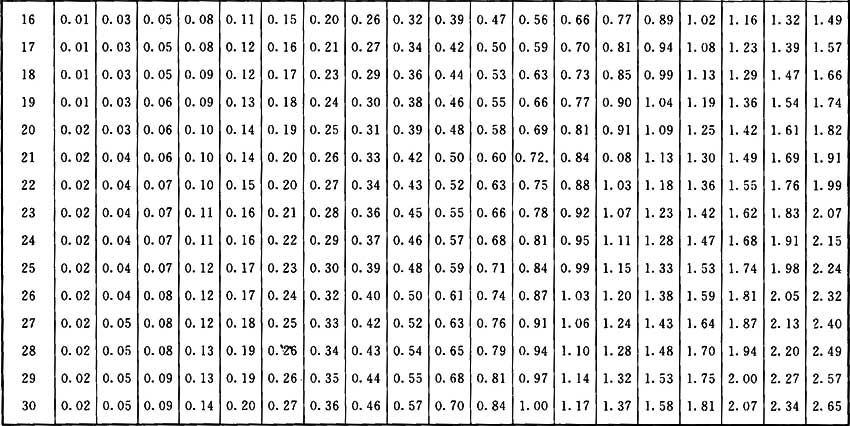

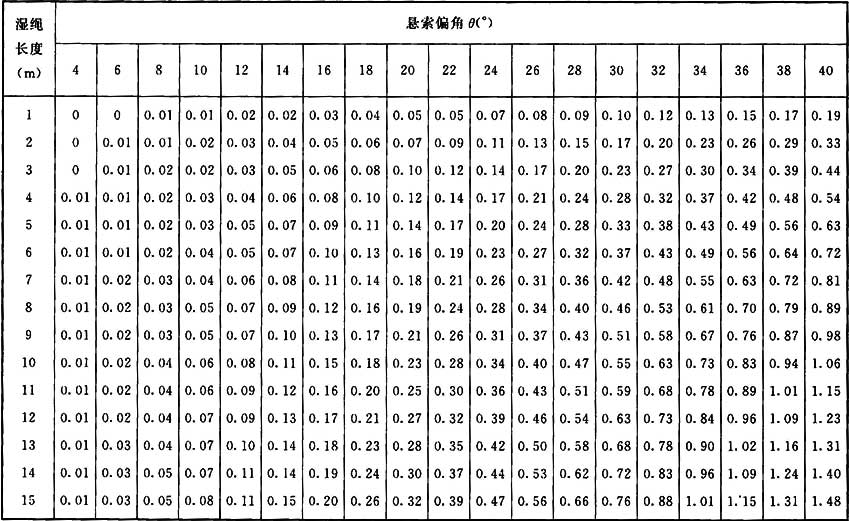

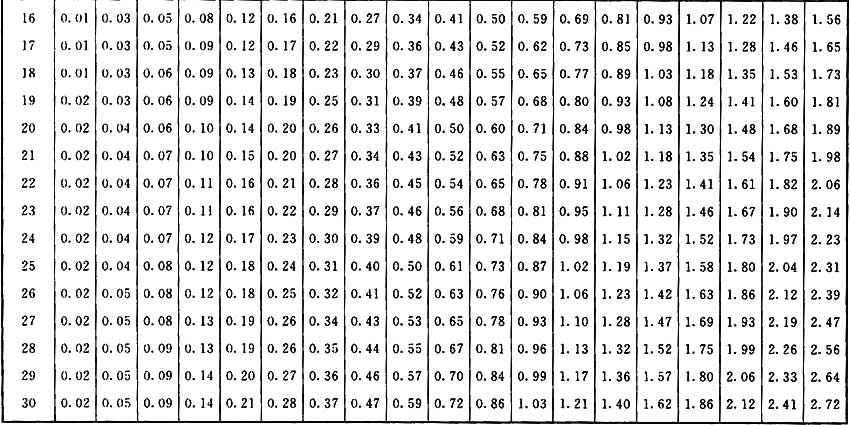

B.9 悬索偏角处理方法

B.9.1 悬索偏角测量:在测船或测桥、缆车上用铅鱼测深时,可采用扇形量角器直接量读偏角。在缆道上用铅鱼测深时,应采用经纬仪、望远镜或其他措施测记其偏角值。

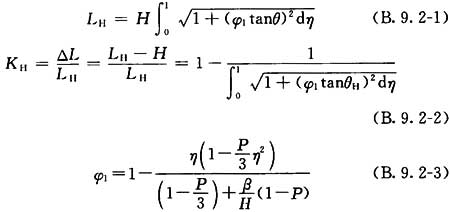

B.9.2 当悬索偏角大于10°时,应进行偏角改正。湿绳长度改正应按下列公式计算:

式中:LH——湿绳长度(m);

H——水深(m);

θ——悬索偏角(°),指悬索支点沿悬索切线与铅垂线的夹角;

η——相对水深;

KH——改正系数;

△L——湿绳改正值(m);

P——流速分布参数;

β——冲力参数。

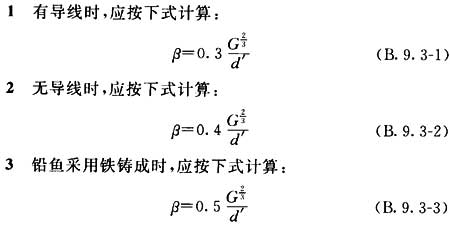

B.9.3 冲力参数β值的计算应符合下列规定:

式中:G——铅鱼重量(kg);

d′——测深时实际使用的悬索直径(mm)。

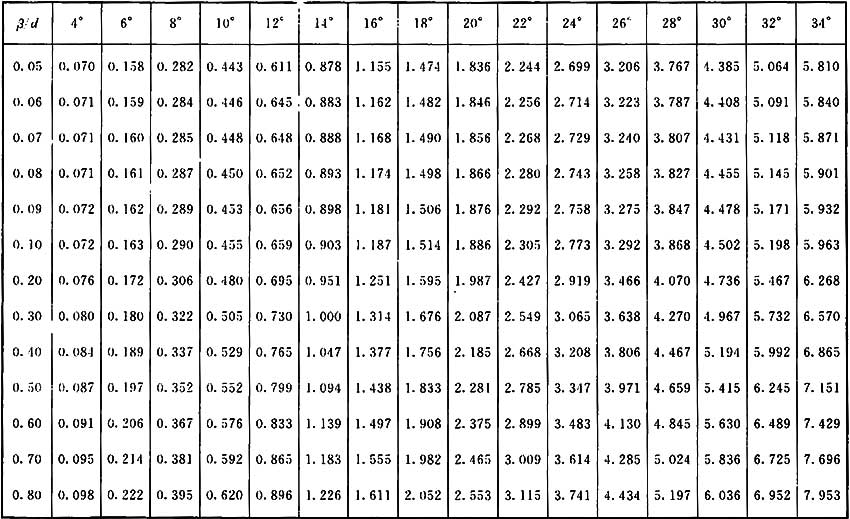

B.9.4 测深偏角改正应符合下列规定:

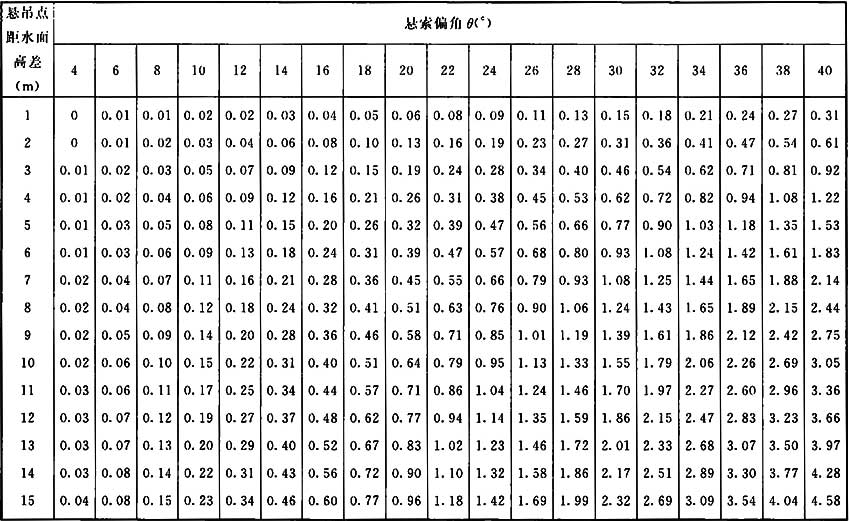

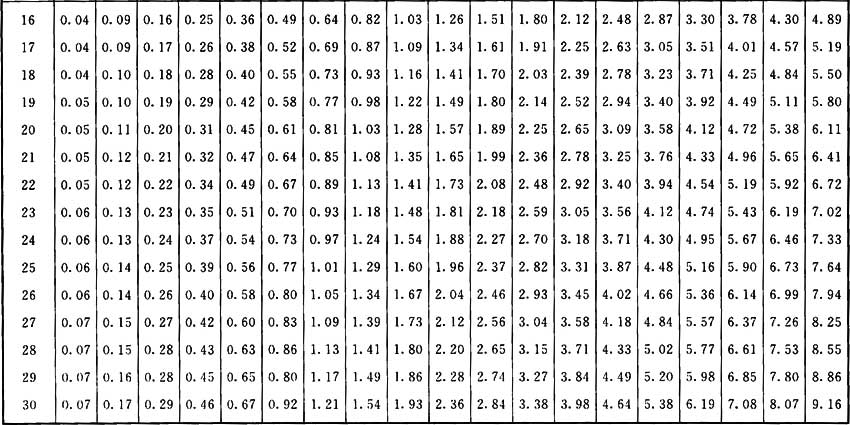

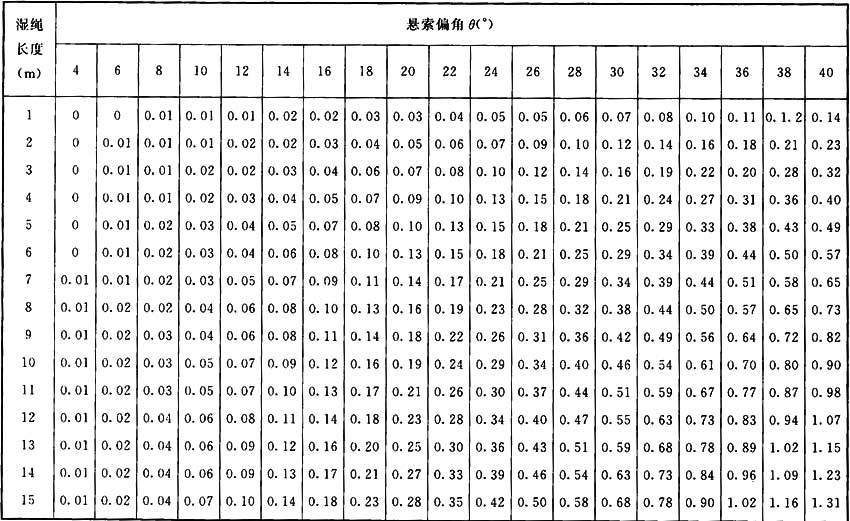

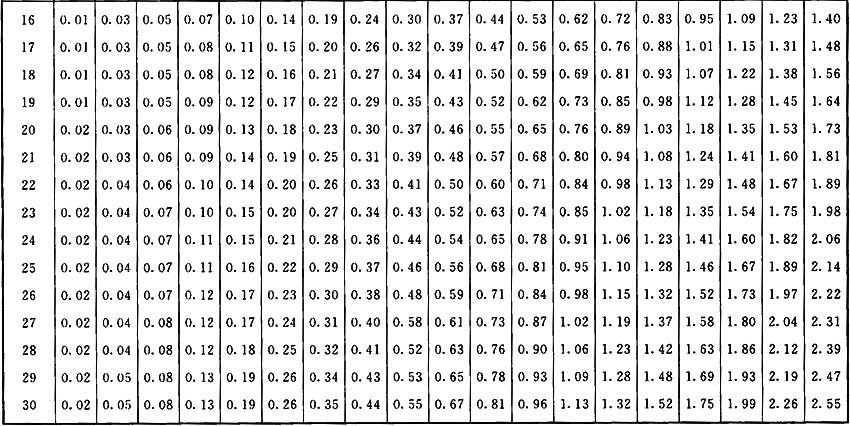

1 直接观测湿绳长度。当偏角大于10°时,应按附录E查算湿绳长度改正值;

2 采用计数器或游尺计数法观测湿绳长度。应按下列规定进行改正:

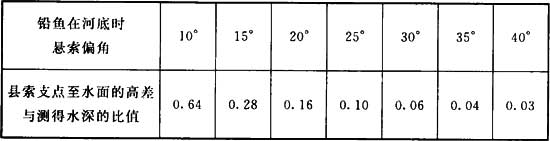

1)当偏角大于10°,悬索支点至水面的高差(Z△)与测得水深的比值小于表B.9.4下绳长度改正条件的规定时,可不作干绳长度改正,但应作湿绳长度改正;

表B.9.4 干绳长度改正条件

2)当偏角大于10°,悬索支点至水面高差与测得水深的比值大于表B.9.4干绳长度改正条件的规定数字时,干绳长度和湿绳长度均应作改正;

3)当偏角小于10°,且干绳长度改正数超过水深的1%~2%时,可不作湿绳长度改正,但应作干绳长度改正;

4)干绳长度改正值应按下式计算:

式中:Z△——悬索支点至水面高差(m);

△d——干绳长度改正值(m);

θ——铅鱼下放至河底时的悬索偏角。

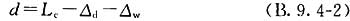

3 改正后的水深应按下式计算:

式中:d——改正后的水深(m);

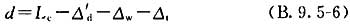

Lc——铅鱼由水面下放至河底时计数器测记的水深(m);

△w——湿绳长度改正值(m)。

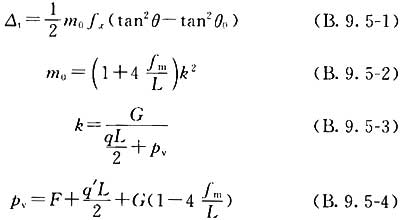

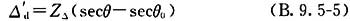

B.9.5 缆道测流的偏角改正应符合下列规定:

1 悬索偏斜及支点变位抬升等引起的位移,其改正值应按下列公式计算:

式中:△t——位移改正值(m);

θ0——铅鱼下放至水面时的悬索偏角(°);

fx——主索距端点c处的加载垂度(m);

m0——缆道参数;

fm——主索加载最大垂度(m);

L——主索跨度长(m);

Pv——集中荷重(kg);

q——主索单位长度重量(kg/m);

k——偏角系数;

q′——工作索单位长度重量(kg/m);

F——行车及附属物重量(kg)。

2 缆道测深的干绳改正,当水面偏角大于5°时,应按下式进行改正:

式中:△′d——缆道测流干绳改正数(m);

3 缆道测流水深的总改正数应按下式进行改正:

式中:d——缆道测流干绳改正数(m)。

4 在水深、流急、漂浮物多等困难条件下,采用副索拉偏,副索的位置应适宜,其最低点高出设计洪水位不宜太大,主、副索的水平距离不宜太近。且测深铅鱼的重量不宜过小,应保证起重索与循环索的垂度不超过现行国家标准《水文缆道测验规范》SL 443的规定要求,并能在拉偏力的作用下使悬索偏角控制在精度允许范围内。

B.9.6 流速测点定位的偏角改正应符合下列规定:

1 水面、河底测点的湿绳长度可直接观测,其余测点的湿绳长度应等于该点的相对水深与湿绳总长度的乘积。冰期的冰底、冰花底及河底测点的湿绳长度可直接观测,其余测点的湿绳长度应等于该点自冰底或冰花底算起的相对水深与有效湿绳总长度的乘积,再加水浸冰及冰花总厚度之和;

2 用计数器或游尺读数,悬索偏角小于10°或悬索支点至水面的高差与测得水深的比值小于表B.9.4的规定时,其测点定位方法同本条第1款;

3 用计数器或游尺读数,当悬索偏角大于10°,且悬索支点至水面的高差与测得水深的比值大于表B.9.4的规定时,可采用“试错法”进行测点定位。当测速顺序由河底提向水面时,则先根据各相邻测点湿绳长度之差,初步定出转移测点位置的计数器或游尺读数,将仪器转移至预定测点,重新量读悬索偏角,与前一测点偏角比较,当相差超过精度允许范围时,应查算两次偏角对应的干绳改正差,调整仪器位置,如此反复数次,直至符合全精度要求为止;

4 缆道测速定位,可采用“一次定位法”,在确定测点计数水深时,应将测点偏角可能发生的变化及可能产生的各项垂直偏距预作改正。

B.9.7 偏角改正有关数值可由本规范附表D偏角改正表查出。

B.10 确定测流断面方向的方法

B.10.1 施测流速、流向应在选定的测流断面上,根据河宽大小,均匀布设5条~15条垂线。采用流速仪施测各垂线的垂线平均流速,采用流向仪、流向器或系线浮标施测各条垂线水面流向代替垂线流向。有条件的潮流站呵用流速流向仪在落急时段施测各垂线测点流速、流向,用矢量法计算垂线平均流速、流向。

B.10.2 流向施测应符合下列规定:

1 流向仪测流向的操作方法应按仪器说明书进行。当采用直读瞬时流向仪,读数不稳定时,应等时距连续观测3次,取其均值;

2 采用流向器测流向,转轴部分可平行装在悬杆或悬架上,转轴上端的度盘应与转轴保持垂直;下端尾翼应能随流向而自由旋转。连续观测3次,取其均值;

3 采用系线浮标测流向,将浮标系在20m~30m长的柔软细线上,自测速垂线处放出,等细线拉紧后,用六分仪或量角器测出流向偏角。连续施测3次,取其均值。

B.10.3 采用断面控制法施测水流平面图,应符合下列规定:

1 施测前,在拟设或检验的测流断面上、下游各平行、等距地布设1个~2个断面,各断面的间距不应小于断面平均流速值的20倍。当流速仪测流断面与浮标中断面重合时,可利用上、下浮标断面或在其间与中断面等距处再平行布设两个断面;

2 测量时,视河宽大小,在施测断面的上游均匀投放5个~15个水面浮标。采用经纬仪或平板仪测出每个浮标流经各断面的起点距,并记录相应的时间。在测量开始和终了时各观测一次基本水尺水位;当施测过程可能跨过洪水峰顶或谷底时,应增加观测次数;

3 水面浮标的制作应符合本规范第C.2.1条的规定。

B.10.4 采用时间控制法施测水流平面图,应符合下列规定:

1 在拟设或检验的测流断面上,根据河宽大小,从上游均匀投放5个~15个水面浮标,采用两架经纬仪或平板仪同时交会每个浮标在相隔一定时间后漂行在河段内的位置,并应记录其相应的时间;

2 水面浮标的制作和水位观测的次数的确定应按本规范第B.10.3条对采用断面控制法施测水深平面图的规定执行。

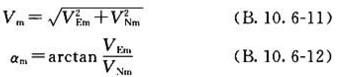

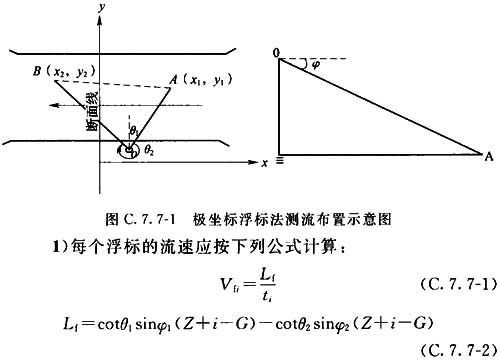

B.10.5 施测流速、流向确定断面方向的计算方法应符合下列规定:

1 应将每条测速垂线的起点距绘在初步选定的测流断面(AC)上,并将测得的流向用虚线绘出(图B.10.5);

2 计算每相邻两个分界线上水深的平均值,作为部分面积分界线的起点距;

3 采用相邻两个分界线上水深的平均值作为测速垂线的部分平均水深;两分界起点距的差值作为相应的部分宽,采用部分宽b1、b2、…、b7和相应的平均水深相乘得部分面积;

图B.10.5 施测流速流向确定测流断面方向

4 将各垂线平均流速和相应的部分面积相乘得各部分流量q1、q2、…、q7,并以同一测速垂线的流向表达为向量值,按一定的比例绘在平面图上;

5 在图的下部将各部分流量的向量值用推平行线的方法连成向量多边形合向量线BE即为断面平均流向;

6 垂直于合向量线BE的AD线即为测流断面线。

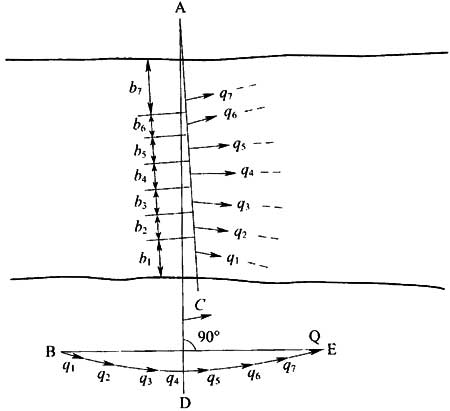

B.10.6 采用矢量法时,垂线平均流速、流向应按下列方法计算:

1 将测点流速分解为东两方向的流速分量VEW及南北方向的流速分量VNS,并按下列公式计算:

式中:Vi——分层实测流速;

αi——分层真北方位角;

ViEW——分层东、西方向上流速;

ViNS——分层南、北方向上流速。

2 将垂线平均流速分解为东西方向的垂线平均流速VEm与南北方向的垂线平均流速VNm,并按下列规定计算:

3 垂线平均流速及流向应按下列公式计算:

式中:VNm——南、北方向上垂线平均流速;

VEm——东、西方向上垂线平均流速;

Vm——垂线平均流速;

αm——垂线平均流向(根据具体的象限确定)。

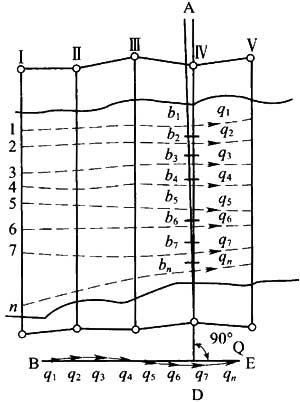

B.10.7 采用断面控制法施测水流平面图确定断面方向的计算方法,应符合下列规定:

1 在测站平面图上,将每个浮标与各断面的交点按顺序用虚线连成折线(图B.10.7)。当拟设或检验的测流断面及其附近的流速、流向纵向变化很小、横向变化均匀时,可选用其作为测流断面;当拟设或检验的测流断面及其附近的流速、流向纵向变化较大、横向变化不均匀时,应在图上另选其他合适的断面;

图B.10.7 断面控制法

2 在断面控制法中拟设的测流断面上,按施测流速、流向确定断面方向的计算方法,算出各部分面积和部分虚流量,其浮标流速,可由浮标上下相邻断面的两交点的直线距离除以运行历时计算,按适当比例绘制各部分虚流量的向量线,向量线的方向与该浮标在上下相邻断面的两交点的连线平行;

3 将各部分虚流量的向量值用推平行线的方法连成向量多边形,定出合向量线BE,垂直于合向量线BE的AD线,即为选定测流断面线。

B.10.8 采用时间控制法施测水流平面确定断面方向的计算方法,应符合下列规定:

1 在测站平面图上连绘每个浮标运行路线,并注明交会的时间(图B.10.8);

图B.10.8 时间控制法

2 在初绘的水流平面图上,将测流断面选在流速、流向横向变化均匀且纵向变化很小的断面上,并将内插算出的各浮标通过断面的时间注明;

3 在每个浮标的运行路线上,从所选测流断面线的上游分别截取某一等时距的各点(时间控制法的等时距为50s),连绘等时线A。从所选测流断面线的下游,在每个浮标的运行路线上分别截取同样等时距的各点,连绘成等时线B。上述两条等时线在各个浮标运行路线上所截的距离即代表水面流速的向量;

4 从图B.10.8上画出分界线后量得计算断面上各个浮标运行路线所对应的部分宽,取相邻两分界线水深的平均值为平均水深,可按第B.10.5条的计算方法,计算出部分面积和部分虚流量;

5 在各浮标运行路线与测流断面的交点处,按比例绘制部分虚流量向量线,浮标运行路线与断面上下游等时线A、B交点的连线的方向,即为该向量的方向;用推平行线的方法定出合向量线,垂直于合向量线的断面线即为测流断面线。

B.11 误差试验及不确定度估算

B.11.1 流量测验误差试验应在每个测区内选择一个具有测站代表性、测验条件适宜试验的水文站进行,流量测验误差各分项误差通过试验资料分析确定。

B.11.2 误差试验准备工作应包括下列内容:

1 收集测验河段水道地形图、测流断面大断面图,已有的流速横向和纵向分布、水位流量特征值等基础资料;

2 配置试验仪器;

3 制订流速仪法流量测验误差试验方案,包括单次流量的测深和测宽误差、测点有限测速历时不足导致的误差(Ⅰ型误差)、测速垂线测点数目不足导致的垂线平均流速计算误差(Ⅱ型误差)、测速垂线数目不足导致的误差(Ⅲ型误差)分量的试验与布置方案;

4 制订试验原始记载表及其他相关试验数据等记载表。

B.11.3 流量测验误差试验应在高、中、低不同水位之间,涨、落水面均匀布置试验测次,且应在水流较稳定的条件下进行。

B.11.4 一次流量误差分量试验时段内的水位变幅应符合下列规定:

1 对一类精度的水文站,水位变幅不应超过0.10m;

2 对二、三类精度的水文站,水位变幅不应超过0.30m。

B.11.5 当一次流量分量误差试验时段内水情变化急剧难以满足第B.11.4条的规定时,可适当减少测速垂线数,同一垂线的重复测量次数、测点数。在测验河段的几何特征和水力特征基本稳定的条件下,可将试验时间不同,但水位相同或接近的试验样本合并为同一系列,作为同时间、同水位条件下的重复试验样本处理。

B.11.6 每次试验前后应对使用的仪器进行检查;误差试验过程中应观察和记载自然环境、仪器状况和人为因素等方面所发生的异常情况或其他影响试验的情况,以备分析误差时参考。

B.11.7 Ⅰ型误差试验应符合下列规定:

1 应在测流断面选取包括最深点和水深分别为最大水深的60%和30%的垂线3条以上,作为试验垂线;

2 在高、中、低每级水位中分别作长历时连续测速,每隔10s~20s或较短时段观测1个等时段流速,使测得的时均流速个数不少于100个;

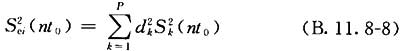

3 单条垂线试验应符合表B.11.7的要求。

表B.11.7 Ⅰ型误差试验

B.11.8 Ⅰ型误差试验资料的整理和计算应符合下列规定:

1 剔除原始测量系列中存在粗大误差或伪误差的等时段流速点;

2 单次测量(测点)的平均流速应按下式计算:

式中:V——原始测量系列(N个)的平均流速(即Nt0时段内的平均流速,也可由总历时和总转数直接求得);

Vi——原始测量系列中第i个t0时段观测的平均流速;

N——原始测量系列观测时段总数(即样本容量);

i——原始测量系列中,t0时段观测的平均时段数(即t0的序号),i=1,2,3,…,N。

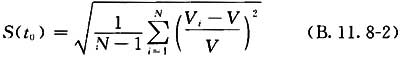

3 原始测量时段的标准差应按下式计算:

式中:t0——原始测量时段(一般情况下,可取10s);

S(t0)——原始测量时段平均流速的(相对)标准差(%),即流速脉动(Ⅰ型误差)的相对标准差。

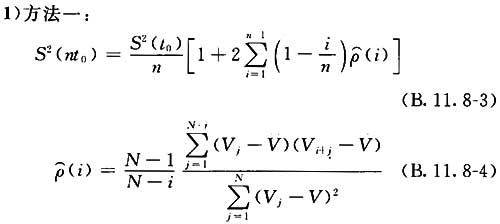

4 时段长平均流速nt0的(相对)标准差计算:

原始实验系列流速的测量时段t0很短(如10s),其测量流速的相对标准差较大,而实际的流速测量中通常采用的时段长为nt0(如60s、100s等,这里n为6或10),因此需要根据实验资料,分析计算nt0时段流速的(相对)标准差。测点的Ⅰ型相对标准差应按下列方法估算:

式中:t0——原始测量时段(s);

n——原始测量时段倍数;

S(nt0)——测速历时为nt0的测点Ⅰ型相对标准差(%);

S(t0)——原始测量系列的相对标准差(%);

——时段位移为i的原始测量系列的自相关函数;

——时段位移为i的原始测量系列的自相关函数;

Vj——原始测最系列中第j个测点流速值(m/s);

Vi+j——原始测量系列中第i+j个测点流速值(m/s);

V——原始测量系列测点流速的算术平均值(m/s);

N——原始测量系列的样本容量。

2)方法二:

首先计算nt0时段的平均流速,然后在与总时段(Nt0时段)的平均流速直接计算标准差,应按下列公式计算:

式中: ——nt0时段长,第j个平均流速;

——nt0时段长,第j个平均流速;

j——时段长nt0的平均流速系列中,时段数的序号,j=1,2,3,…,M;

nt0——新合成的平均流速时段长(如60s、100s等);

i——计算nt0时段平均流速时的序号,i=1,2,3,…,n;

S(nt0)——nt0时段长平均流速的(相对)标准差(%),即nt0时段长平均流速脉动(Ⅰ型误差)的相对标准差;

M——时段长nt0平均流速系列总时段数(即该平均流的样本容量),应按下式计算:

式中:int——表示取整。

5 垂线的Ⅰ型相对标准差应按下式估算:

式中:Sei(nt0)——测点测速历时为nt0的第i条垂线的Ⅰ型相对标准差(%);

p——用以确定垂线平均流速的垂线测点数;

dk——确定垂线平均流速时测点流速的权系数;

Sk(nt0)——测点k处的测速历时为nt0的Ⅰ型相对标准差(%)。

B.11.9 Ⅱ型误差试验应符合下列规定:

1 应在测流断面选取中泓处和水深不同的垂线5条以上作为试验垂线;

2 在高、中、低每级水位中分别进行试验;

3 单条垂线试验要求应符合表B.11.9要求;

表B.11.9 Ⅱ型误差试验

4 当二、三类精度的水文站不能满足表B.11.9的规定时,单条垂线上测点数、重复施测流速次数和测点流速历时可分别减少为5点、6次和30s~50s。

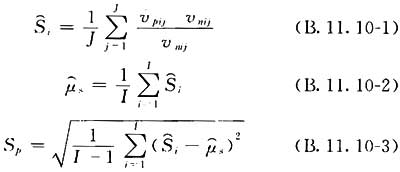

B.11.10 Ⅱ型误差试验资料的整理和计算应符合下列规定:

1 垂线平均流速的近似真值,为垂线上施测的多点(n=11或5点)法按本规范第B.7.1条的规定计算得出的垂线平均流速;

2 相对垂线平均流速,为少点法(p=1、2、3或5点)计算的垂线平均流速除以近似真值;

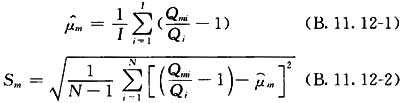

3 Ⅱ型误差应按下列公式计算:

式中: ——第i组系列由计算规则所造成的垂线平均流速的抽样相对误差(%);

——第i组系列由计算规则所造成的垂线平均流速的抽样相对误差(%);

vpij——第i组J次少点法(p=1、2、3或5点)计算的垂线平均流速(m/s);

vnij——第i组J次多点法(n=11或5点)计算的垂线平均流速(m/s);

J——在第i组试验中多点法重复测量次数(次);

——采用少点法计算垂线平均流速造成的抽样相对系统误差(%);

——采用少点法计算垂线平均流速造成的抽样相对系统误差(%);

Sp——采用少点法计算垂线平均流速造成的抽样相对标准差(%);

I——Ⅱ型误差试验总组(垂线)数。

B.11.11 Ⅲ型误差试验应符合下列规定:

1 试验测速垂线布设应按本规范B.2节的规定执行;

2 在高、中、低各水位级中均匀布置测次,试验不少于20个 测次;由于每次试验历时较长,在大洪水期进行试验困难较大,试验应选在流量平稳时期进行;

3 不同水面宽的测站可按表B.11.11的要求进行误差试验。

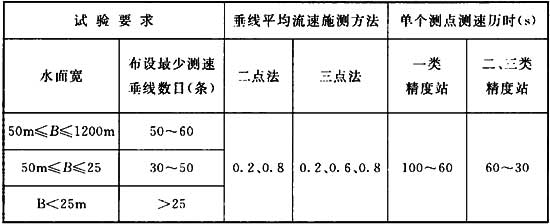

表B.11.11 Ⅲ型误差试验

注:水面宽B大于1200m时,试验断面上至少布设的试验测速垂线数目宜大于60条。

B.11.12 Ⅲ型误差试验资料的整理和计算应符合下列规定:

1 单次流量的近似真值,为采用多条测速垂线按平均分割法计算的断面流量;

2 对多线断面流量作抽线精简计算时,应保留控制断面形状和横向流速分布转折处的测速垂线,再按均匀抽取垂线的原则,计算得出少线断面流量;

3 流速仪法的Ⅲ型误差应按下列公式估算:

式中: ——测速垂线减少为m条时引起的相对系统误差(%);

——测速垂线减少为m条时引起的相对系统误差(%);

Sm——测速垂线减少为m条时引起的相对标准差(%);

Qmi——第i次试验测速垂线减少为m条计算的断面流量值(m3/s);

Qi——第i次试验测速垂线为多条计算的断面流量,近似真值(m3/s);

N——Ⅲ型误差试验的总测次数(次)。

B.11.13 测深和测宽的相对标准差应按式(6.3.2-2)估算。

B.11.14 流速仪法单次流量测验总不确定度由流量测验总随机不确定度和总系统不确定度组成,估算公式如下:

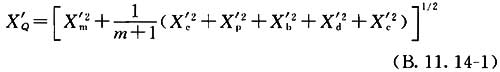

1 总随机不确定度应按下式计算:

式中:X′Q——单次流量总随机不确定度(%);

X′m——断面Ⅲ型随机不确定度(%);

X′e——断面Ⅰ型随机不确定度(%);

X′p——断面Ⅱ型随机不确定度(%);

X′b——断面的测宽随机不确定度(%);

x′d——断面的测深随机不确定度(%);

X′e——断面的流速仪率定随机不确定度(%);

m——单次流量断面布设的测速垂线数。

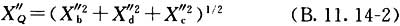

2 总系统不确定度应按下式计算:

式中:X″Q——单次流量总系统不确定度(%);

X″b——测宽系统不确定度(%);

X″d——测深系统不确定度(%);

X″c——流速仪检定系统不确定度(%)。

3 总不确定度XQ可按下式估算:

式中:X′Q——单次流量总随机不确定度(%);

X″Q——单次流量总系统不确定度(%)。

B.12 测流允许误差及测流方案选择

B.12.1 单次流量测验分量允许误差为最大控制指标,精度评定应控制在其范围内。

B.12.2 测宽随机不确定度不应大于2%,测宽系统不确定度不应大于0.5%。

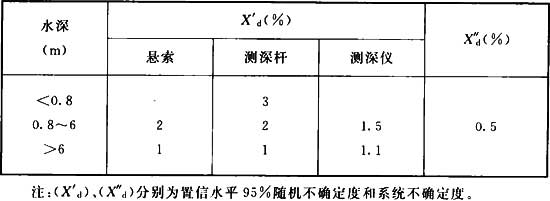

B.12.3 测深误差应符合表B.12.3规定。

表B.12.3 测深允许误差

B.12.4 流速仪应在检定槽中精确的检定,在流速仪适用范围内,当流速大于或等于0.5m/s时,流速仪检定随机不确定度不应大于1%;系统不确定度不应大于0.5%。

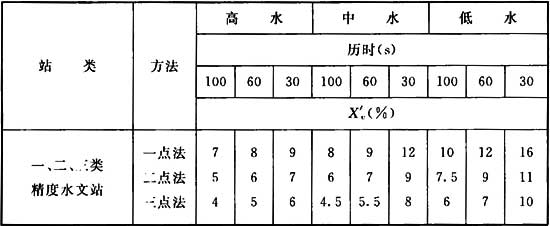

B.12.5 测点有限测速历时不足导致的Ⅰ型误差不应超过表B.12.5的规定。

表B.12.5 Ⅰ型允许误差

注:X′e为置信水平95%的Ⅰ型随机不确定度。

B.12.6 测速垂线测点数目不足导致的Ⅱ型误差不应超过表B.12.6的规定。

表B.12.6 Ⅱ型允许误差

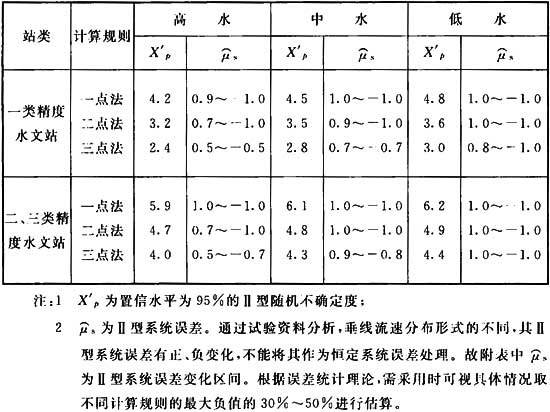

B.12.7 测速垂线数目不足导致的Ⅲ型误差不应超过表B.12.7的规定。

表B.12.7 Ⅲ型允许误差

B.12.8 测流方案的选择,应根据测站精度类别、不同水位级和资料用途等,分析确定断面垂线数目(m),垂线测点数目(p)和测点测速历时(t)。

B.12.9 垂线数目(m)的确定应符合下列规定:

1 有条件进行精简分析的水文站,应收集多线法实测资料,进行精简分析,确定垂线数目;

2 为避免测速垂线数目引起的随机误差和系统误差对流量影响过大,断面内任意两条相邻测速垂线的间距不宜过大,垂线间距与高、中、低水位时总水面宽的比例应符合下列规定:一类站应为7%~10%,二类站应为8%~11%,三类站应为9%~12%;

3 有下列情况时,测速乖线数目应适当增加:

1)宽深比特别大或漫滩严重的;

2)河床是大卵石、乱石组成或分流串沟较多的;

3)为了特殊的服务需求,流量资料精度要求较高的;

4 在水情变化急剧而又因没有进行简测的分析,不能使用少线少点法时,测速垂线数目可酌量减少;但水面宽小于50m时不宜少于5条,且应使其测流精度不低于浮标法的精度;

5 代表线法测速垂线的数目和布设位置宜根据各种水情变化情况分析多套方案(多线和少线的),以便视测验条件而选用,并应符合下列情况:

1)主流摆动剧烈或河床不稳定的时期和测站,垂线不宜过少;

2)垂线较少时,应尽量避免布设在流速脉动特别大的地点;

3)垂线应优先布设在主流部分;

6 潮流站测速垂线数目和布设位置宜根据河宽、水深、河道地形、流速横向分布及河床稳定程度等予以分析,并按本条第2款的规定酌情减少。

B.12.10 垂线测点数目(p)的确定应符合下列规定:

1 有条件进行精简分析的水文站,应收集多点法实测资料,进行精简分析,确定垂线测点数目;

2 没有条件进行精简分析的水文站和新布设的测流断面,为避免少点法的随机误差对断面流量有较大影响,直采用二点法(畅流期)或三点法(冰期)。在垂线流速分布很不规则的垂线上,只要水深足够,宜采用五点法(畅流期)或六点法(冰期);

3 为了缩短测流历时,提高测流成果精度,遇下列情况可采用一点法测速:

1)水位涨落急剧,用正常的流速测点数测速会使测流过程的水位涨落差超过本规范相应规定时;

2)大风浪及其他原因,仪器准确定位困难时;

3)卵石或乱石河床,测河底附近测点会有碰坏仪器时;

4)冰期流冰严重,测流安全受到影响时;

4 当用一点法测速时,测点位置应先布设在0.6相对水深处。当因悬索偏角太大,在0.6相对水深处测速困难时,可布设在水面或0.2相对水深处测速。

B.12.11 测点测速历时(t)的确定应符合下列规定:

1 有条件进行精简分析的水文站,垂线上测点测速历时宜通过精简分析确定;没有条件进行精简分析的水文站和新布设的测流断面,不应短于100s;

2 采用较少的垂线、测点,同时用较短的测速历时能达到精度要求时,测速历时可缩短为60s;

3 河流暴涨暴落或水草、漂浮物、流冰严重,采用60s的测速历时仍有困难时,测速历时可缩短为30s;

4 潮流站在流速变率较大或垂线测点较多时,测速历时可采用30s~60s。

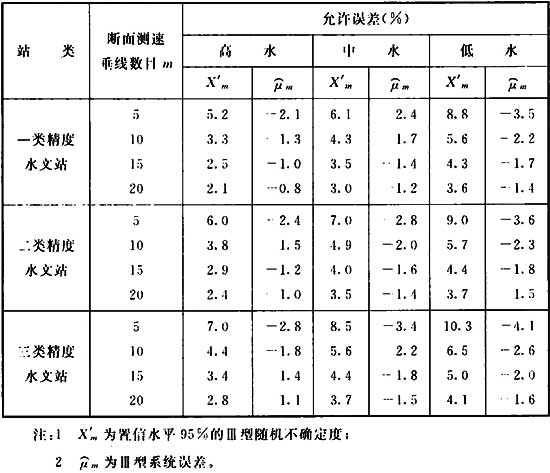

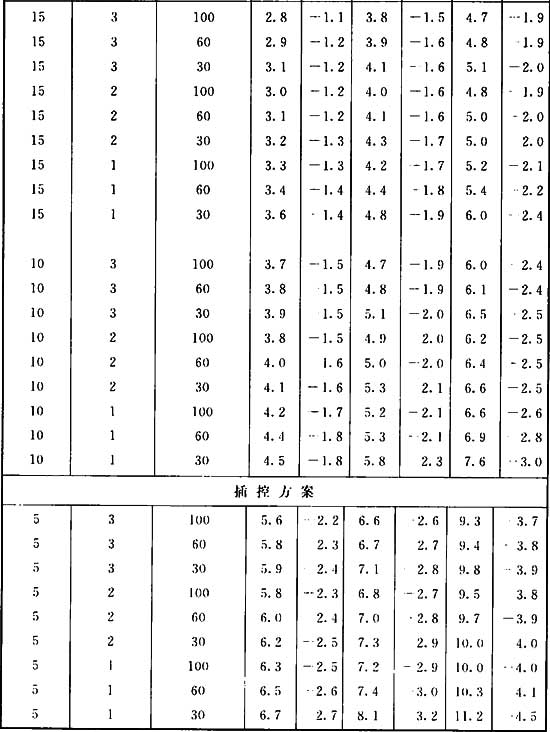

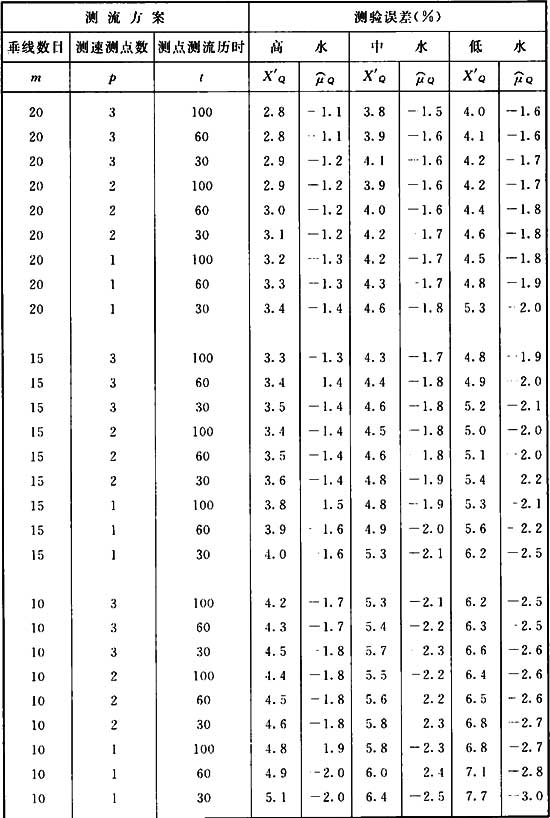

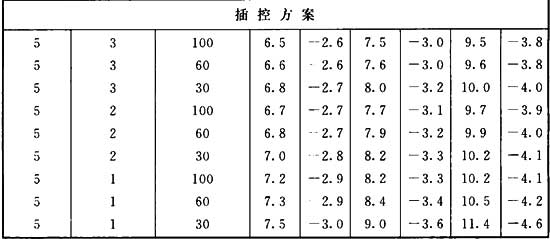

B.12.12 对未开展比测试验的各类精度测站,流速仪法测流方案可根据服务对象及精度要求按表B.12.12-1~表B.12.12-3选择确定。当需要较高精度时,可选择多线、多点、长历时的测验方案。

表B.12.12-1 一类精度水文站测流方案与精度选择表

表B.12.12-2 二类精度水文站测流方案与精度选择表

表B.12.12-3 三类精度水文站测流方案与精度选择表

附录C 浮 标 法

C.1 一般规定

C.1.1 本规范规定的浮标法测流,包括水面浮标法、深水浮标法、浮杆法和小浮标法,分别适用于流速仪测速困难或超出流速仪测速范围的高流速、低流速、小水深等情况的流量测验。测站应根据所在河流的水情特点,按下列规定选用测流方法,制订测流方案:

1 当一次测流起讫时间内的水位涨落差,符合本规范第4.4.2条第3款的规定时,应采用均匀浮标法测流。均匀浮标法测流方案中有效浮标横向分布的控制部位,应按流速仪法测流方案的测速垂线数及其所在位置确定。多浮标测流方案中有效浮标横向分布的控制部位,应包含少浮标测流方案中有效浮标的控制部位在内;

2 当洪水涨、落急剧,洪峰历时短暂,不能用均匀浮标法测流时,可用中泓浮标法测流;

3 当浮标投放设备冲毁或临时发生故障,或河中漂浮物过多,投放的浮标无法识别时,可用漂浮物作为浮标测流;

4 当测流断面内一部分断面不能用流速仪测速,另一部分断面能用流速仪测速时,可采用浮标法和流速仪法联合测流;

5 深水浮标法和浮杆法测流适用于低流速的流量测验。测流河段应设在无水草生长、无乱石突出、河底较平整、纵向底坡较均匀的顺直河段;

6 小浮标法测流适用于流速超出流速仪低速使用范围时的流量测验。当小水深仅发生在测流断面内的部分区域时,可采用小浮标法和流速仪法联合测流;

7 风速过大,对浮标运行有严重影响时,不宜采用浮标法测流。

C.1.2 采用浮标法测流的测站,浮标的制作材料、形式、入水深度等规格本站必须统一。浮标系数应经过试验分析,不同的测流方案应使用各自相应的试验浮标系数。当因故改用其他类型的浮标测速时,其浮标系数应另行试验分析。

C.1.3 浮标系数的确定和选用应符合下列规定:

1 根据试验资料确定的浮标系数,应按本规范C.6节的规定进行校测。校测的试验次数应不少于10次。校测结果宜用学生氏(t)检验法进行检验。当原采用的浮标系数与校测样本有显著性差异时,应重新进行浮标系数试验,并采用新的浮标系数;

2 根据经验确定的浮标系数,应按本规范第C.1.6条的规定进行浮标系数试验,确定本站的浮标系数;

3 需要使用浮标法测流的新设测站,自开展测流工作之日起,应同时进行浮标系数的试验,宜在二至三年内试验确定本站的浮标系数。在未取得浮标系数试验数据之前,可借用本地区断面形状和水流条件相似、浮标类型相同的测站试验的浮标系数,或者根据测验河段的断面形状和水流条件,在下列范围内选用浮标系数:

1)一般情况下:湿润地区的大、中河流可取0.85~0.90,小河可取0.75~0.85;干旱地区的大、中河流可取0.80~0.85,小河可取0.70~0.80;

2)特殊情况下:湿润地区可取0.90~1.00,干旱地区可取0.65~0.70;

3)对于垂线流速梯度较小或水深较大的测验河段,宜取较大值;垂线流速梯度较大或水深较小者,宜取较小值;

4 当测验河段或测站控制发生重大改变时,应重新进行浮标系数试验,并采用新的浮标系数。

C.1.4 对断面比较稳定和采用试验浮标系数的测站,均匀浮标法单次流量测验的允许误差,不应超过表C.1.4的规定。

表C.1.4 均匀浮标法单次流量测验允许误差

注:对断面冲淤变化较大或采用经验浮标系数的测站,浮标法单次流量测验的允许误差应根据实际情况加以研究确定。

C.1.5 均匀浮标法测流方案的选择,应采用表C.1.4的允许误差范围为控制精度,并按本规范C.8节均匀浮标法各分量随机不确定度对均匀浮标法测流总随机不确定度的估算,分析确定有效浮标的个数。每个浮标的控制部位应符合本规范第C.1.1条第1款的规定。

C.1.6 浮标法测流应包括下列内容:

1 观测基本水尺、测流断面水尺、比降水尺水位;

2 投放浮标并观测每个浮标流经上、下断面间的运行历时,测定每个浮标流经中断面线时的位置;

3 观测每个浮标运行期间的风向、风力(速)及应观测的项目;

4 施测浮标中断面面积;

5 计算实测流量及其他有关统计数值;

6 检查和分析测流成果。

附录C 浮 标 法

C.1 一般规定

C.1.1 本规范规定的浮标法测流,包括水面浮标法、深水浮标法、浮杆法和小浮标法,分别适用于流速仪测速困难或超出流速仪测速范围的高流速、低流速、小水深等情况的流量测验。测站应根据所在河流的水情特点,按下列规定选用测流方法,制订测流方案:

1 当一次测流起讫时间内的水位涨落差,符合本规范第4.4.2条第3款的规定时,应采用均匀浮标法测流。均匀浮标法测流方案中有效浮标横向分布的控制部位,应按流速仪法测流方案的测速垂线数及其所在位置确定。多浮标测流方案中有效浮标横向分布的控制部位,应包含少浮标测流方案中有效浮标的控制部位在内;

2 当洪水涨、落急剧,洪峰历时短暂,不能用均匀浮标法测流时,可用中泓浮标法测流;

3 当浮标投放设备冲毁或临时发生故障,或河中漂浮物过多,投放的浮标无法识别时,可用漂浮物作为浮标测流;

4 当测流断面内一部分断面不能用流速仪测速,另一部分断面能用流速仪测速时,可采用浮标法和流速仪法联合测流;

5 深水浮标法和浮杆法测流适用于低流速的流量测验。测流河段应设在无水草生长、无乱石突出、河底较平整、纵向底坡较均匀的顺直河段;

6 小浮标法测流适用于流速超出流速仪低速使用范围时的流量测验。当小水深仅发生在测流断面内的部分区域时,可采用小浮标法和流速仪法联合测流;

7 风速过大,对浮标运行有严重影响时,不宜采用浮标法测流。

C.1.2 采用浮标法测流的测站,浮标的制作材料、形式、入水深度等规格本站必须统一。浮标系数应经过试验分析,不同的测流方案应使用各自相应的试验浮标系数。当因故改用其他类型的浮标测速时,其浮标系数应另行试验分析。

C.1.3 浮标系数的确定和选用应符合下列规定:

1 根据试验资料确定的浮标系数,应按本规范C.6节的规定进行校测。校测的试验次数应不少于10次。校测结果宜用学生氏(t)检验法进行检验。当原采用的浮标系数与校测样本有显著性差异时,应重新进行浮标系数试验,并采用新的浮标系数;

2 根据经验确定的浮标系数,应按本规范第C.1.6条的规定进行浮标系数试验,确定本站的浮标系数;

3 需要使用浮标法测流的新设测站,自开展测流工作之日起,应同时进行浮标系数的试验,宜在二至三年内试验确定本站的浮标系数。在未取得浮标系数试验数据之前,可借用本地区断面形状和水流条件相似、浮标类型相同的测站试验的浮标系数,或者根据测验河段的断面形状和水流条件,在下列范围内选用浮标系数:

1)一般情况下:湿润地区的大、中河流可取0.85~0.90,小河可取0.75~0.85;干旱地区的大、中河流可取0.80~0.85,小河可取0.70~0.80;

2)特殊情况下:湿润地区可取0.90~1.00,干旱地区可取0.65~0.70;

3)对于垂线流速梯度较小或水深较大的测验河段,宜取较大值;垂线流速梯度较大或水深较小者,宜取较小值;

4 当测验河段或测站控制发生重大改变时,应重新进行浮标系数试验,并采用新的浮标系数。

C.1.4 对断面比较稳定和采用试验浮标系数的测站,均匀浮标法单次流量测验的允许误差,不应超过表C.1.4的规定。

表C.1.4 均匀浮标法单次流量测验允许误差

注:对断面冲淤变化较大或采用经验浮标系数的测站,浮标法单次流量测验的允许误差应根据实际情况加以研究确定。

C.1.5 均匀浮标法测流方案的选择,应采用表C.1.4的允许误差范围为控制精度,并按本规范C.8节均匀浮标法各分量随机不确定度对均匀浮标法测流总随机不确定度的估算,分析确定有效浮标的个数。每个浮标的控制部位应符合本规范第C.1.1条第1款的规定。

C.1.6 浮标法测流应包括下列内容:

1 观测基本水尺、测流断面水尺、比降水尺水位;

2 投放浮标并观测每个浮标流经上、下断面间的运行历时,测定每个浮标流经中断面线时的位置;

3 观测每个浮标运行期间的风向、风力(速)及应观测的项目;

4 施测浮标中断面面积;

5 计算实测流量及其他有关统计数值;

6 检查和分析测流成果。

C.2 水面浮标法

C.2.1 水面浮标的制作应符合下列规定:

1 浮标入水部分,表面应较粗糙,不应成流线型。浮标下面要加系重物,保持浮标在水中漂流稳定。浮标的入水深度,不得大于水深的1/10。浮标制作后宜放入水中试验;

2 浮标露出水面部分应有易于识别的明显标志。

C.2.2 采用水面浮标测流的测站宜设置浮标投放设备。浮标投放设备应由运行缆道和投放器构成,并应符合下列规定:

1 投放浮标的运行缆道,其平面位置应设置在浮标上断面的上游一定距离处,距离的远近,应使投放的浮标在到达上断面之前能转入正常运行,其空间高度应在调查最高洪水位以上;

2 浮标投放设备应构造简单、牢固、操作灵活省力,并应便于连续投放和养护维修;

3 没有条件设置浮标投放设备的测站可用船投放浮标,或利用上游桥梁等渡河设施投放浮标。

C.2.3 水面浮标的投放方法应符合下列规定:

1 用均匀浮标法测流,应在全断面均匀地投放浮标,有效浮标的控制部位宜与测流方案中所确定的部位一致。在各个已确定的控制部位附近和靠近岸边的部分均应有1个~2个浮标。浮标的投放顺序,应自一岸顺次投放至另一岸。当水情变化急剧时,可先在中泓部分投放,再在两侧投放。当测流段内有独股水流时,应在每股水流投放有效浮标3个~5个;

2 当采用浮标法和流速仪法联合测流时,浮标应投放至流速仪测流的边界以内,使两者测速区域相重叠;

3 用中泓浮标法测流,应在中泓部位投放3个~5个浮标。浮标位置邻近,运行正常,最长和最短运行历时之差不超过最短历时10%的浮标应有2个~3个;

4 当采用漂浮物浮标法测流时,宜选择中泓部位目标显著且和浮标系数试验所选漂浮物类似的漂浮物3个~5个测定其流速。测速的技术要求应符合中泓浮标法测流的有关规定。漂浮物的类型、大小、估计的出水高度和入水深度等应详细注明。

C.2.4 采用断面浮标法时,浮标运行历时的测记和浮标位置的测定应符合下列规定:

1 断面监视人员应在每个浮标到达断面线时及时发出讯号;

2 记时人员应在收到浮标到达上、下断面线的讯号时,及时开启和关闭秒表,正确读记浮标的运行历时,时间读数精确至0.1s。当运行历时大于100s时,可精确至1s;

3 仪器交会人员应在收到浮标到达中断面线的讯号时,正确测定浮标的位置,记录浮标的序号和测量的角度,计算出相应的起点距。浮标位置的观测应采用经纬仪或平板仪测角交会法测定,并应在每次测流交会最后一个浮标以后,将仪器照准原后视点校核一次,当判定仪器位置未发生变动时,方可结束测量工作。

C.2.5 采用极坐标浮标法时,应符合下列规定:

1 仪器交会人员必须在浮标经过断面上下预定位置时及时发出讯号,观读浮标所处位置的立角和平角。记时人员应及时开启和关闭秒表,正确读记浮标的运行历时,时间读数精确至0.1s。当运行历时大于100s时,可精确至1s;

2 在测流断面附近选择位置较高、通视条件良好的地方设置极坐标点。两岸地势较高时,可选择某一地势较高处设置地面式高程基点;两岸高程较低时,可利用房顶等固定建筑平台设立平台高程基点。极坐标点要求在最高洪水位时观测断面上下每一浮标时,视线俯角大于或等于4°,极坐标点宜设为固定高程点,并测出平面坐标和高程。

C.2.6 当采用水面浮标法测流时,宜同时施测水道断面。测宽、测深方法应符合本规范B.8节的规定。当人力、设备不足,或水情变化急剧,同时施测水道断面确有困难时,可按下列规定选择断面:

1 断面稳定的测站.可直接借用邻近测次的实测断面;

2 断面冲淤变化较大的测站,可抢测冲淤变化较大部分的几条垂线水深,结合已有的实测断面资料,分析确定。

C.3 深水浮标法和浮杆法

C.3.1 深水浮标和浮杆的制作应符合下列规定:

1 深水浮标应由上、下两个浮标组成。上浮标的直径应为下浮标直径的1/4~1/5;下浮标的比重应大于水的比重,并应使上浮标在运行中能经常漂露在水面上;

2 浮杆应由互相套接的两部分做成,并应能上下滑动,能根据测速垂线水深的大小调整浮杆的长度。浮杆露出水面部分应为1cm~2cm,并应在水中漂流时能稳定地直立水中;

3 深水浮标和浮杆制成后,应放入水中试验,当不合要求时,可增减下浮标和浮杆下部所系重物的重量进行调整,直至符合要求为止。

C.3.2 深水浮标和浮杆法测流的测速方法和技术要求应符合下列规定:

1 应在测流断面上、下游用标志尺分设上、下两个等间距的标志断面。各个标志断面应互相平行并垂直于水流的平均流向。上、下标志断面之间的距离可取2cm~3m;

2 测速垂线应与同水位级流速仪法测流的固定测速垂线数相同。当横向流速的变化较大,或者波动较大,固定的测速垂线不能控制横向流速的变化时,应适当增加测速垂线。每条测速垂线应在测速前实测水深;

3 使用深水浮标测速,当水深大于0.5m时,可在相对水深0.2和0.8两处测速;当水深小于0.5m时,可在相对水深0.6处测速。测点深度的计算应为自水面至下浮标中心的距离。当使用浮杆测速时,浮杆的入水深度应为测速垂线水深的90%~95%,并不得接触河底;

4 使用深水浮标或浮杆测速,每个测点或每条垂线应重复施测3次,并应符合下列规定:

1)运行总历时不得少于20s。个别流速大的点线,不得少于10s。当少于10s时,该垂线应改用流速仪测速;

2)对重复3次测速的结果,其中最长历时与最短历时之差不得超过最短历时的10%。当超过10%时,应增加施测次数,并应选用其中符合上述要求的3次测速记录作为正式结果。

C.4 小浮标法

C.4.1 小浮标的制作,宜采用厚度为1cm~1.5cm的较粗糙的木板,做成直径为3cm~5cm的小圆浮标。

C.4.2 测流断面的布设,可在测流断面上、下游设立两个等间距的辅助断面,上、下断面的间距不应小于2.0m,并应与中断面平行且距离相等,当原测流断面处的河段不适合于小浮标测流时,应另设临时测流断面,临时设立的测流断面与原测流断面之间,不得有内水分出和外水流入,并应和水流的平均流向垂直。

C.4.3 小浮标测流应符合下列规定:

1 测流时应同时实测测流断面;

2 浮标投放的有效个数应等于或多于同级水位流速仪测速垂线数,浮标的横向分布能控制断面流速的横向变化;

3 浮标通过测流断面的位置可用临时断面索测读或皮尺直接测量;

4 每个浮标的运行历时应大于20s,当个别流线的流速较大时,不得小于10s。当多数浮标的运行历时小于10s,而又受到水深的限制,不能用流速仪测速时,应适当增长上、下辅助断面的间距,使浮标运行历时不小于10s;

5 每条测速流线应重复施测两次。两次运行历时之差不得超过最短历时的10%,当超过10%时,应增加施测次数,并应选取其中两个浮标运行历时之差在10%以内者用为正式成果。

C.5 其他项目观测

C.5.1 基本水尺、测流断面水尺水位可在测流开始和终了时各观测一次。当测流过程可能跨越峰顶或峰谷时,应在峰顶或峰谷加测水位一次,并应按均匀分布原则适当增加测次,控制洪水的变化过程。比降水位的观测应符合本规范第C.5.2条的规定。

C.5.2 风向、风力(速)的观测应在每个浮标的运行期间进行。当风向、风力(速)变化较小时,可测记其平均值;当变化较大时,应测记其变化范围。当用仪器观测风向、风速时,应将仪器置放在能代表测流河段水面附近的风向、风速的地点进行观测。风向应依水流方向自右至左测记,平行于水流方向的顺风记为0°,逆风记为180°,垂直于水流方向来自右岸的记为90°,来自左岸的记为270°。当目测风力、风向时,可按现行国家标准《水位观测标准》GB/T 50138的有关规定测记。

C.5.3 对天气现象、漂浮物、风浪、流向、死水区域及测验河段上、下游附近的漫滩、分流、河岸决口、冰坝壅塞、支流、洪水情况均应进行观察和记录。

C.6 浮标系数的试验和确定

C.6.1 水面浮标系数的试验,有条件比测试验的测站,应以流速仪法测流和浮标法测流进行比测试验;无条件比测试验的测站,可采用水位流量关系曲线法和水面流速系数法确定浮标系数。浮标系数应由断面流量除以断面虚流量,或由断面平均流速除以断面平均虚流速,或断面平均流速除以中泓、漂浮物浮标流速。

C.6.2 水面浮标系数的试验,关系曲线不应过多外延,并应逐年积累资料,增大比测试验的水位变幅。高水部分应包括不同水位和风向、风力(速)等情况的试验资料.试验次数应大于20次。

C.6.3 水面浮标系数的比测试验应符合下列规定:

1 对各种浮标法测流方案的浮标系数,应分别进行试验分析;

2 浮标未能测流的时间应放在流速仪法测流时间的中间时段。当受条件限制不能放在中间时段时,应在多次试验中的涨、落水面分别交换流速仪测流和浮标法测流的先后次序,且交换的次数宜相等;

3 断面浮标系数的比测试验,各有效浮标在横向上的控制部位应和流速仪各测速垂线的布设位置彼此相应。当从多浮标、多测速垂线的比测试验资料中抽取各种有限浮标数和相应的有限测速垂线数的测验成果计算各种试验方案的浮标系数时,应按各种试验方案所选用的有限浮标数,分别绘制浮标流速横向分布曲线查读虚流速,不得仅此绘一次多浮标流速横向分布曲线图,反复查读不同抽样方案的虚流速。高水部分应当包括不同水位和风向、风力等情况的试验资料,试验次数应大于20次;

4 中泓浮标系数和漂浮物浮标系数的试验宜按高水期流速仪法测流所选用的一种测流方案作对比试验,并可与断面浮标系数的试验结合进行。当其他时间用流速仪法测流时,遇有可供选择的漂浮物,可及时测定其流速,供作漂浮物浮标系数分析;

5 当高水期进行浮标系数的比测试验有困难时,可采用代表垂线进行浮标系数的试验分析。试验方法和技术要求应符合下列规定:

1)根据流速仪实测流量资料,可建立1条~3条代表垂线平均流速的平均值和断面平均流速的关系曲线,并选用其中一条最佳关系曲线确定代表垂线。对于不同测流方案的浮标系数,应分别确定各自的代表垂线;

2)在选用的代表垂线上,应采用流速仪施测垂线平均流速,并通过已定的关系曲线转换为断面平均流速。并应按均匀浮标法和中泓、漂浮物浮标法测流的有关规定施测浮标流速和采用断面虚流量除以断面面积计算断面平均虚流速。采用算术平均法计算中泓、漂浮物浮标致流速,应按本规范第B.6.6.3条的规定基算代表垂线法的浮标系数;

3)代表垂线法试验得出的浮标系数应与断面浮标系数或中泓、漂浮物浮标系数的试验成果一起进行综合分析。当变化趋势与测站特性相符时,可作为正式试验数据使用;

4)高水期代表垂线位置随水位变动频繁的站不宜采用代表垂线法试验浮标系数。

C.6.4 采用水位流量关系曲线分析浮标系数,应在流速仪实测流量范围内确定。浮标虚流量应采用实测值,断面流量应以浮标法测流的相应水位在水位与流速仪法流量测点的关系曲线上查读,并应符合下列规定:

1 分析断面浮标系数时,应根据浮标流量测点有效浮标的控制部位,并应选用测速垂线分布与之对应的流速仪法流量测点,按不同的测流方案分类绘制不同方案的水位流量关系曲线查读断面流量;

2 分析中泓、漂浮物浮标系数时,宜选用流速仪法在高水期的一种测流方案的流量测点绘制水位流量关系曲线查读断面流量;

3 对于不同形式的水位流量关系曲线,应按下列规定查读断面流量:

1)水位流量关系为单一曲线的测站,应直接在曲线上查读流量;

2)水位流量关系为多条单一曲线的测站,应在与浮标测点同一时期的曲线上查读流量;

3)水位流量关系为复式绳套曲线的测站,应在与浮标测点同一洪水过程的绳套曲线上查读流量。

C.6.5 浮标系数试验分析的资料应分类进行整理,并应考虑空气阻力对浮标系数的影响,建立浮标系数与有关因素的关系,绘制成关系图、表查用。有关因素的选用应由测站根据实际情况确定。

C.6.6 采用水面流速系数的试验资料间接确定浮标系数,应符合下列规定:

1 断面平均水面流速系数的试验,测速垂线的布设应结合浮标法测流方案中的有效浮标横向分布的控制部位确定;

2 中泓水面流速系数的试验,宜按高水期所选用的一种测流方案比测分析;

3 当高水期流速仪全断面测速有困难时,可采用代表垂线水面流速系数的试验方法确定水面流速系数。试验的方法和要求应符合下列规定:

1)应采用流速仪有水面流速测验的实测流量资料,建立1条~3条垂线水面流速系数的平均值与断面平均水面流速系数的关系曲线及1条~3条垂线平均流速的平均值与断面平均流速的关系曲线,分别选取其中一条最佳关系曲线确定其代表垂线。对于不同的测流方案,应分别确定各自的代表垂线;

2)断面平均水面流速系数的试验,应在选定的代表垂线上,用流速仪施测垂线平均流速和水面流速,计算水面流速系数,通过关系曲线的转换,即得断面平均水面流速系数;

3)中泓水面流速系数的试验,应采用流速仪在选定的代表垂线上施测垂线平均流速,在中泓施测水面流速。应先将垂线平均流速通过关系曲线转换为断面平均流速,再计算中泓水面流速系数;

4)代表垂线法试验得出的水面流速系数,应与断面平均水面流速系数或中泓水面流速系数的试验成果一起进行综合分析,当变化趋势特性相符时,可作为正式试验数据使用;

5)高水期代表垂线位置随水位变动频繁的站,不宜采用代表垂线法试验水面流速系数。

C.6.7 水面流速系数用于浮标法测流的流量计算,应通过河槽改正系数Kw按下列要求转换为相应的浮标系数:

1 河槽改正系数应按下列公式计算:

式中:Kw——河槽改正系数;

Af——浮标测流河段平均断面面积(m2);

Ac——流速仪测流断面面积(m2);

Au——浮标上断面面积(m2);

Am——浮标中断面面积(m2);

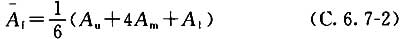

A1——浮标下断面面积(m2)。

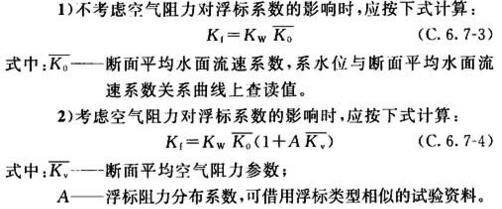

2 断面浮标系数Kf应按下列各式计算:

3 中泓浮标系数Kmf应按下列各式计算:

C.6.8 多沙河流浮标系数的试验应同时施测单样沙量。根据含沙量、浮标流速和浮标系数之间的关系选用浮标系数。或者建立含沙量、水面流速和水面流速系数的关系,并应按本规范第C.6.6条的规定,间接确定浮标系数。

C.6.9 小浮标系数的试验,应在流速仪测速允许最小水深或最小流速的临界水位处,选择无风或小风天气进行。并应在每条测速垂线上,同时用流速仪和小浮标分别施测其垂线平均流速和浮标流速,且应重复施测10次。每条垂线10次同时测得的垂线平均流速与浮标流速比值的算术平均值,应为垂线平均小浮标系数,全部垂线平均小浮标系数的算术平均值,应为采用的断面小浮标系数。

C.6.10 水面浮标系数的外延应符合下列规定:

1 当高水部分的浮标系数基本稳定时,可顺关系曲线趋势外延20%查用;浮标系数尚不稳定时,可外延10%查用。

2 当浮标法测流水位超过浮标系数的允许外延幅度10%~20%时,应根据测站特性,经过综合比较分析,确定浮标系数。

C.7 实测流量计算

C.7.1 均匀浮标法实测流量的计算应符合下列规定:

1 每个浮标的流速应按下式计算:

式中:Vfi——第i个浮标的实测浮标流速(m/s);

Lf——浮标上、下断面间的垂直距离(m);

ti——第i个浮标的运行历时(s)。

2 测深垂线和浮标点位的起点距,可按经纬仪和平板仪交会法的有关规定计算。

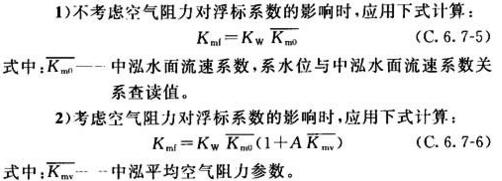

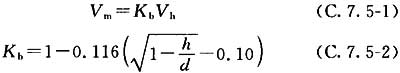

3 绘制浮标流速横向分布曲线和横断面图(图C.7.1)。应在水面线的上方,以纵坐标为浮标流速,横坐标为起点距,点绘每个浮标的点位,对个别突出点应查明原因,属于测验错误则予舍弃,并加注明。当测流期间风向、风力(速)变化不大时,可通过点群重心勾绘一条浮标流速横向分布曲线。当测流期间风向、风力(速)变化较大时,应适当照顾到各个浮标的点位勾绘分布曲线。勾绘分布曲线时,应以水边或死水边界作起点和终点。

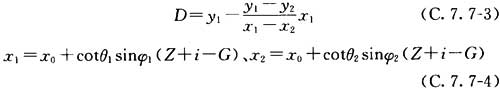

图C.7.1 图解分析计算流量

Vf-垂线虚流速(m/s),系分布曲线上查读值;d-垂线水深(m);b-部分水面宽(m);A-部分面积(m2);D-起点距(m)

4 在各个部分面积的分界线处,从浮标流速横向分布曲线上读出该处的虚流速。

5 部分平均虚流速、部分面积、部分虚流量、断面虚流量的计算方法与流速仪法测流的计算方法相同。

6 断面流量应按下式计算:

式中:Q——断面流量(m3/s);

Qf——断面虚流量(m3/s)。

C.7.2 中泓浮标法、漂浮物浮标法实测流量应符合下列规定:

C.7.3 浮标法、流速仪法联合测流实测流量的计算应符合下列规定:

1 应分别绘制出滩地部分的垂线平均流速和主槽部分的浮标流速横向分布曲线图,或滩地部分的浮标流速和主槽部分的垂线平均流速横向分布曲线图。对于滩地和主槽边界处浮标流速和垂线平均流速的横向分布曲线互相重叠的一部分,在同一起点距上两条曲线查出的流速比值,应与试验的浮标系数接近。当差值超过10%时,应查明原因。当能判定流速仪测流成果可靠时,可按该部分的垂线平均流速横向分布曲线,并适当修改相应部分的浮标流速横向分布曲线,使两种测流成果互相衔接;

2 应分别按流速仪法和浮标法实测流量的计算方法计算主槽和滩地部分的实测流量,两种部分流量之和为全断面实测流量。

C.7.4 深水浮标实测流量的计算,应选按各个测点的平均历时除以上、下断面间距计算测点平均流速,然后按本规范第C.7.1条的规定计算断面流量。

C.7.5 浮标法断面流量可按第C.7.1条的规定计算,其垂线平均流速应按下列公式计算:

式中:Kb——浮杆流速改正系数;

Vh——浮杆实测流速(m/s);

h——浮杆入水深度(m)。

C.7.6 小浮标实测断面流量可由断面虚流量乘断面小浮标系数计算。每条垂线上小浮标平均流速可由平均历时除以上、下断面间距计算。断面虚流量可按本规范第C.7.1条的规定计算。

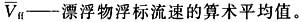

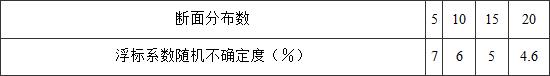

C.7.7 极坐标浮标法实测流量计算(图C.7.7-1)应根据下列规定进行:

式中:Vfi——第i个浮标的实测浮标流速(m/s);

Lf——浮标运行的垂直距离(m);

ti——第i个浮标的运行历时(s);

θ1、θ2——浮标在断面上、下位置时的实测俯角;

φ1、φ2——浮标在断面上、下位置时交会视线与断面线的方位角之差;

Z——高程基点的高程(m);

i——仪器高(m);

G——水位(m)。

2)每个浮标过断面时的起点距应按下列公式计算:

式中:D——起点距(m);

x0、x1、x2——极坐标点、浮标在断面上、下位置时与断面的距离,在断面上游为正、在断面下游为负;

y0、y1、y2——极坐标点、浮标在断面上、下位置时的起点距。

C.7.8 浮标法实测流量的相应水位可按本规范第B.7.8条的规定计算。

C.8 不确定度估算

C.8.1 浮标法不确定度应主要由下列分项组成:

1 宽度测量不确定度;

2 水深测量不确定度;

3 浮标流速不确定度;

4 浮标系数不确定度;

5 由断面部分数量的限制引起的不确定度;

6 断面测量与浮标测流不同步引起的不确定度。

C.8.2 各分项不确定度应按下列规定确定:

1 测宽和测深的不确定度应按本规范第B.12.2条和第B.12.3条的规定采用;

2 浮标流速不确定度由两部分组成:

1)浮标通过上下游断面路径的不确定度。观测浮标流经上、下断面间距允许不确定度为1.5%;

2)浮标通过上下游断面时间的不确定度。浮标运行历时的允许不确定度为1.5%;

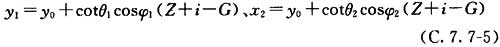

3 浮标系数不确定度可在按规定收集大量的浮标系数的试验资料基础上,采用数理统计方法估算。浮标系数允许随机不确定度应按表C.8.2的规定执行;

表C.8.2 浮标系数允许随机不确定度

4 由垂线数量的限制引起的不确定度分析方法同流速仪法;

5 由断面测量与浮标测流不同步引起的不确定度可根据测站大量实测资料采用统计分析方法估算。对于河床比较稳定的水文站,可取4%~6%。

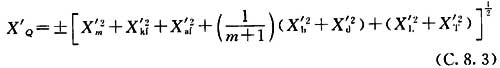

C.8.3 总随机不确定度应按下式计算:

式中:X′Q——浮标测流的总随机不确定度;

X′m——垂线数量的限制引起的不确定度;

X′kf——浮标流速系数不确定度;

X′af——断面测量与浮标测流不同步引起的不确定度;

X′b、X′d——宽度和水深测量不确定度;

X′L——浮标通过上下游断面路径的不确定度;

X′T——浮标通过上下游断面时间的不确定度;

m——部分断面的数量。

C.8.4 总系统不确定度(X″Q)应按下式计算:

式中:X″b、X″d——测深、测宽的系统不确定度。

C.8.5 单次流量测验的总不确定度应按下式计算:

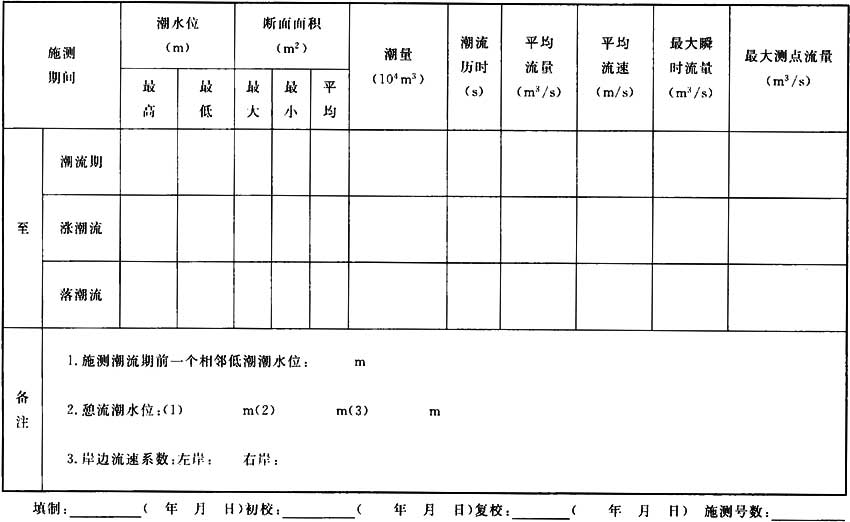

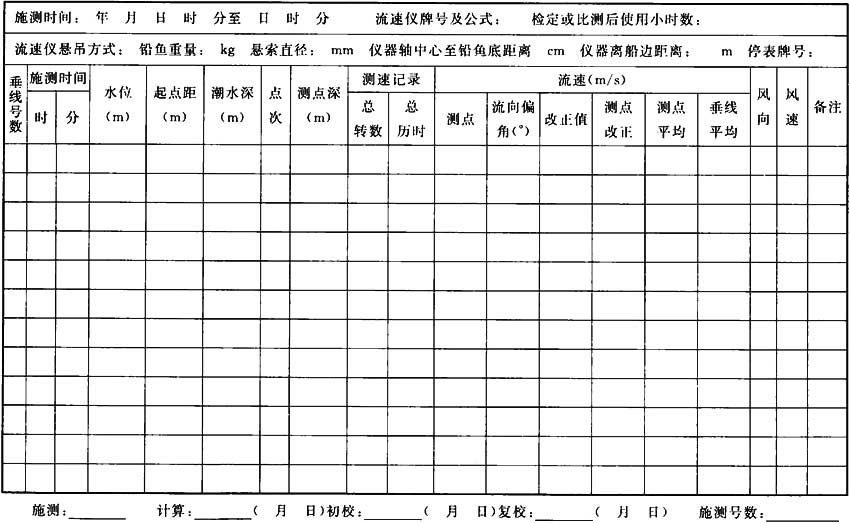

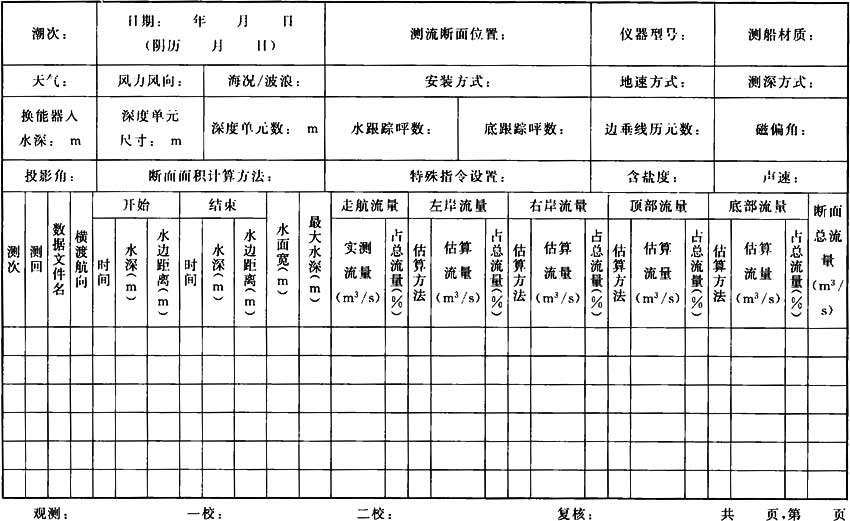

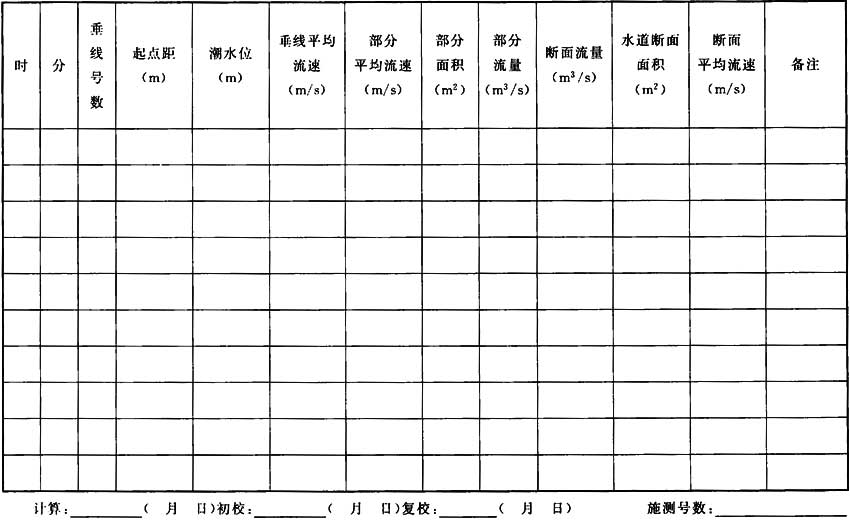

附录D 流量测验表格式及填制说明

D.1 表格编制

D.1.1 本标准各类表的格式可根据情况作适当调整,但同一流域机构、省(自治区、直辖市)和部门的表格格式应统一。

D.1.2 表格中规定的栏目可根据需要增加,但不宜减少。

D.1.3 各项测验原始记载,应以硬铅笔用阿拉伯数字在现场随测随记,要求真实、准确、清晰;如发现测验记录有错误,应当时用斜线划去,使原数字能认出,并在其右上方填写复填的数字,不得擦改、涂改、套改。

D.1.4 各项测验表、簿应随时整理、计算并校核,按月或按年装订成册,妥善保存,不得丢失或损毁。

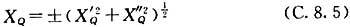

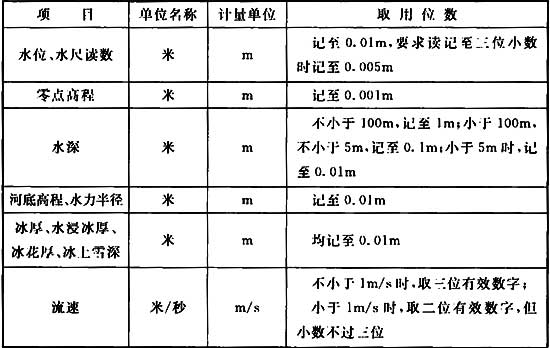

D.1.5 各测验量的单位和有效数字应符合表D.1.5的规定。

表D.1.5 各测验量的单位和有效数字表

注:1 有效数字按四舍六入法则取舍,即:有效数字后的数字小于五者舍去,大于五者末位有效数字进一,当等于五时,其末位有效数为奇数者进一,为偶数者舍去;

2 取有效数字时.不需考虑统一小数位数。

D.1.6 各项测验表的填记由于采用计算工具不同,有些中间计算过程的数值不需在报表上反映时,有关栏目可空置不填,但应在备注栏内说明。

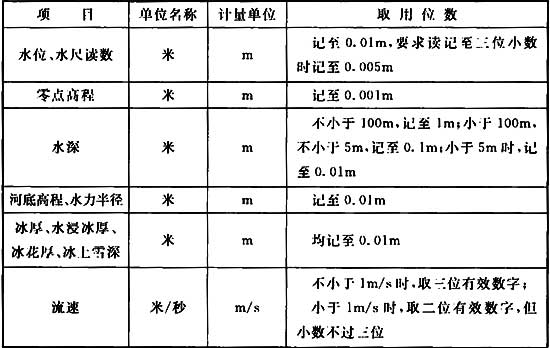

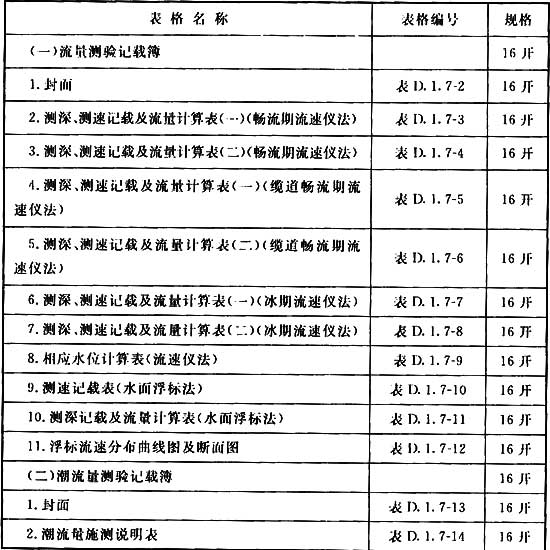

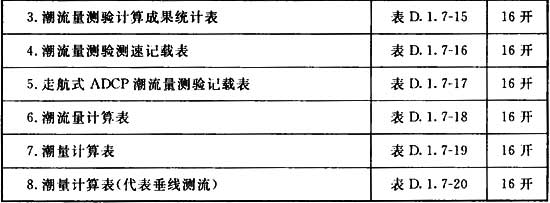

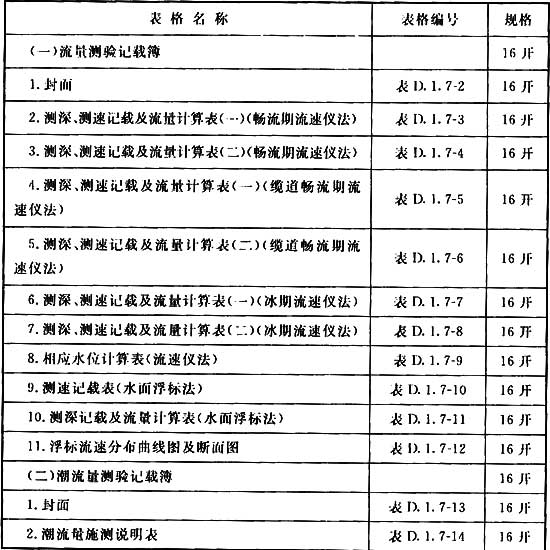

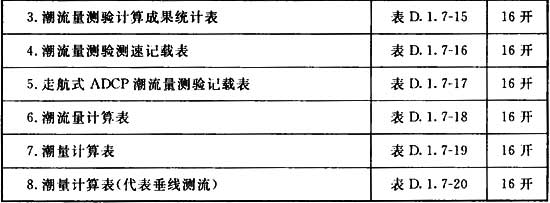

D.1.7 各类表的格式应符合下列规定:

1 表的编号及规格应符合表D.1.7-1的规定;

2 流量测验记载簿的封面及其中各表的格式应分别符合表D.1.7-2~表D.1.7-12的要求;

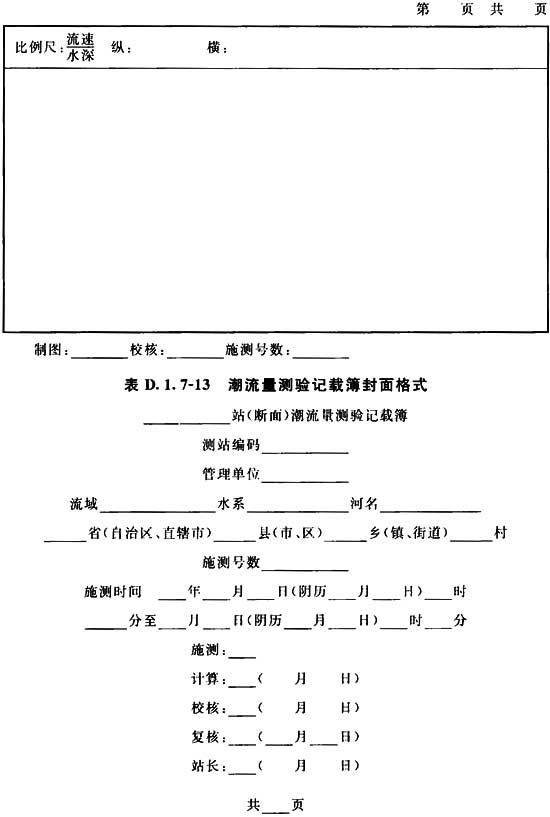

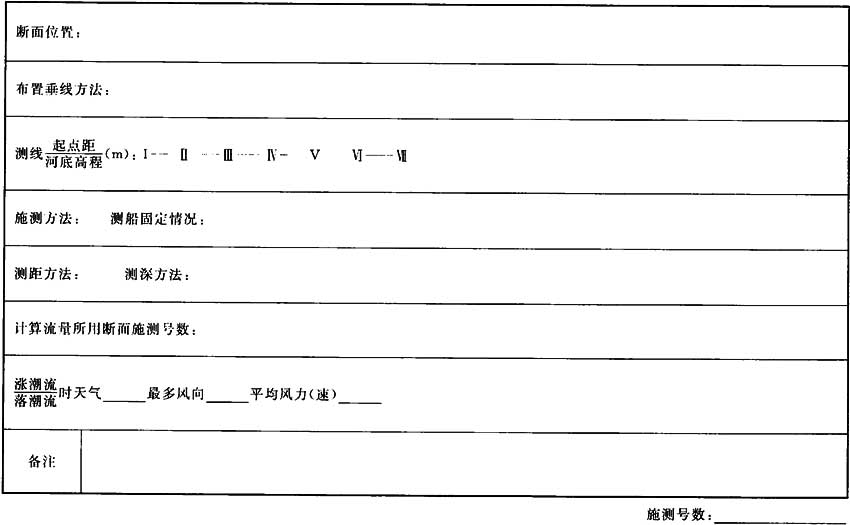

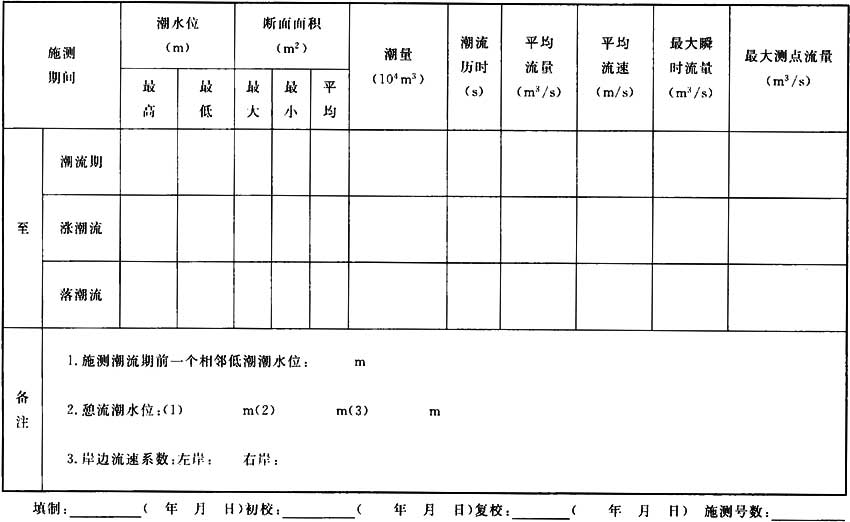

3 潮流量测验记载簿的封面及其中各表的格式应分别符合表D.1.7-13~表D.1.7-20的要求。

表D.1.7-1 各类表的编号及规格

表D.1.7-2 流量记载簿封面格式

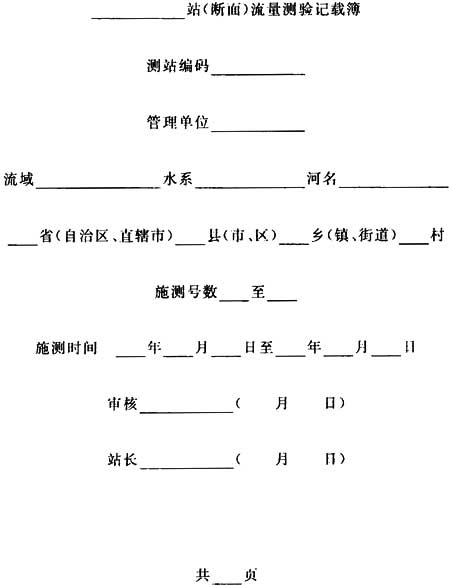

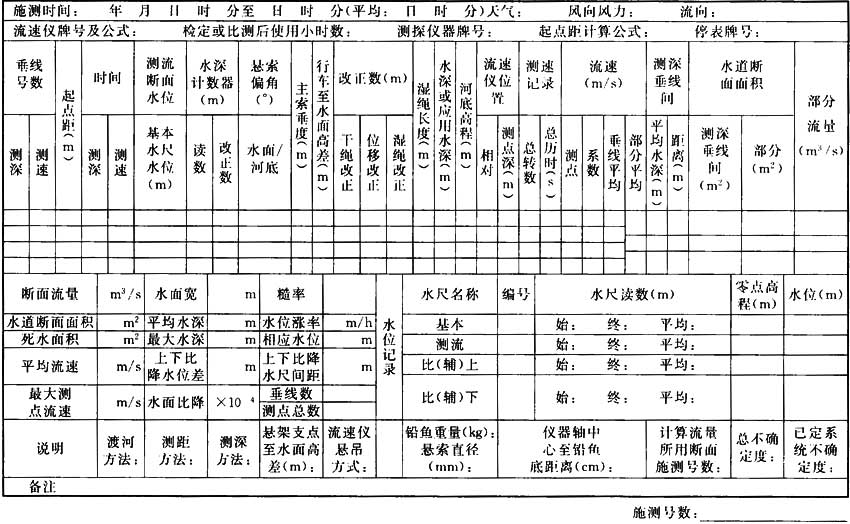

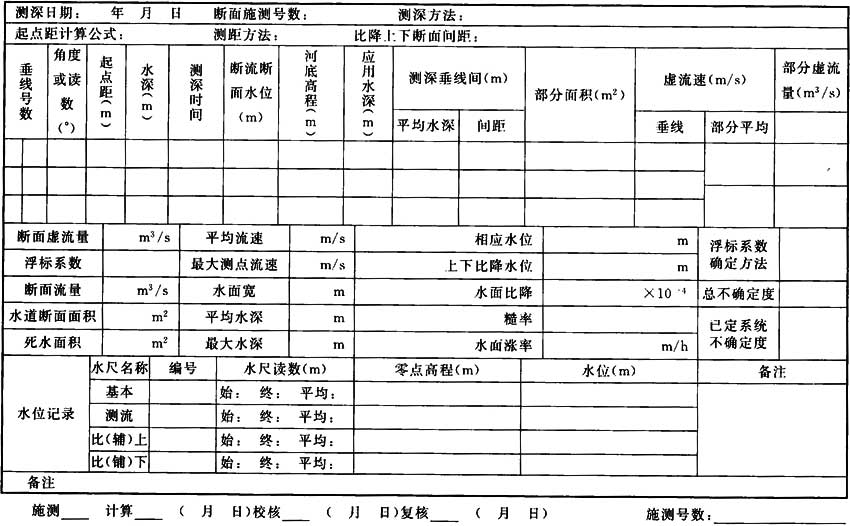

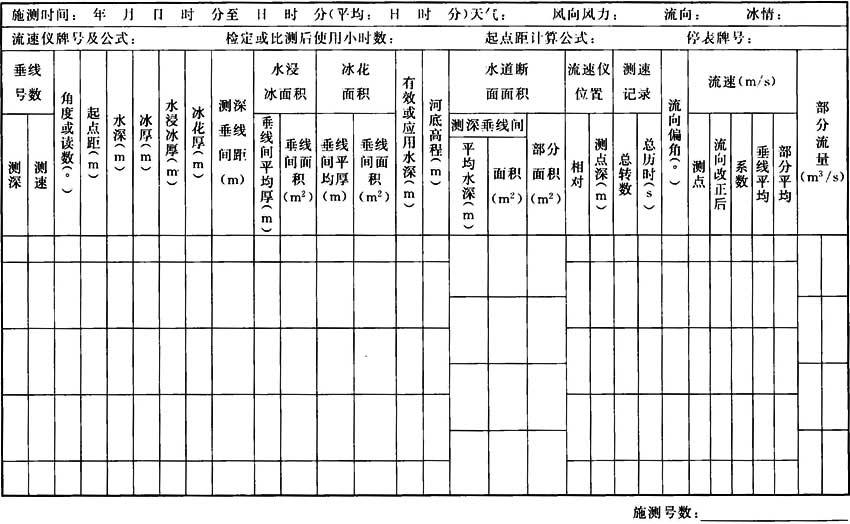

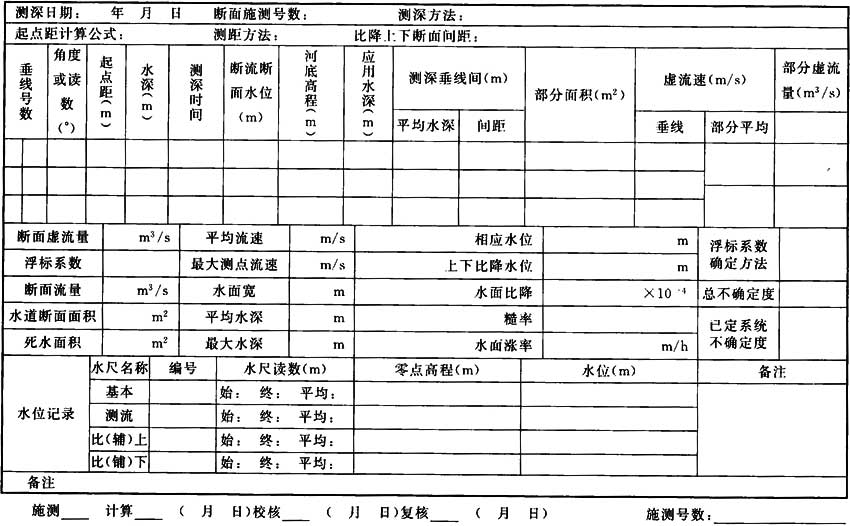

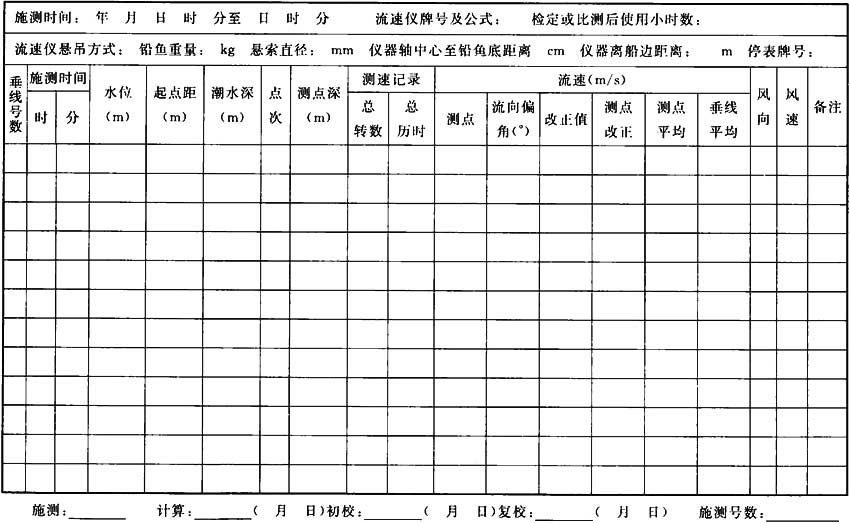

表D.1.7-3 站测深、测速记载及流量计算表(一)(畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-4 站测深、测速记载及流量计算表(二)(畅流期流速仪法) 第 页 共 页

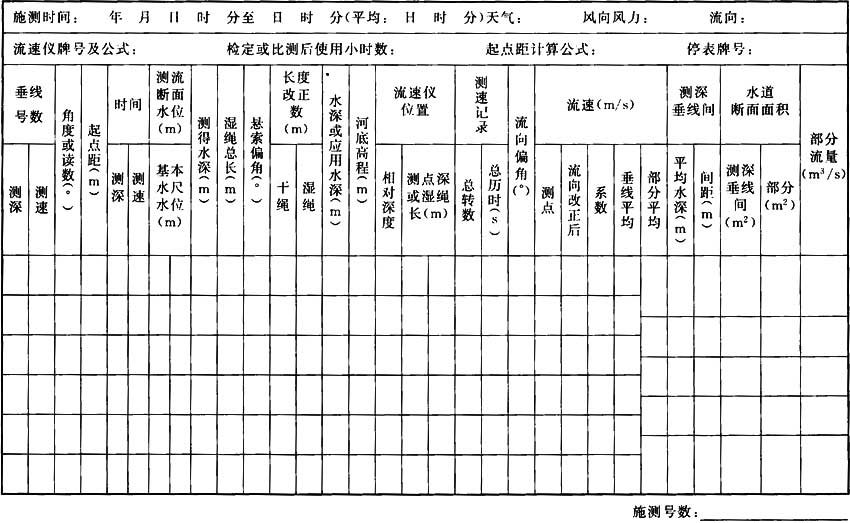

表D.1.7-5 站测深、测速记载及流量计算表(一)(缆道畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-6 站测深、测速记载及流量计算表(二)(缆道畅流期流速仪法) 第 页 共 页

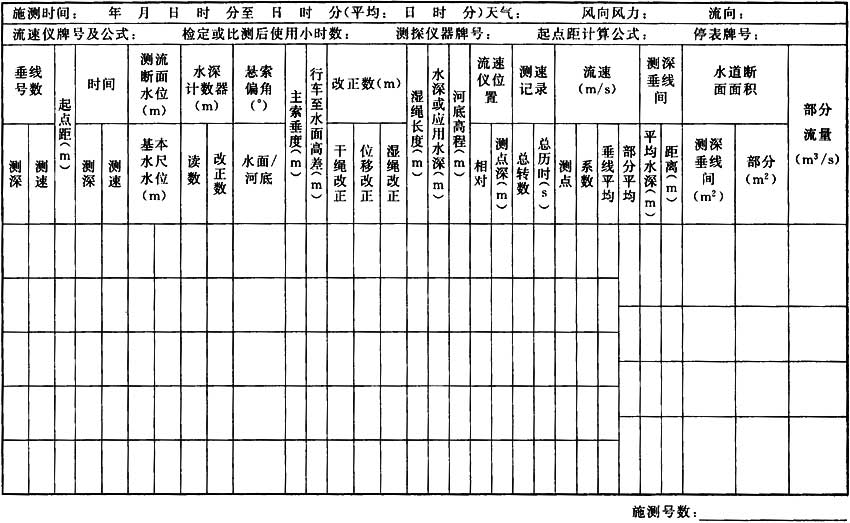

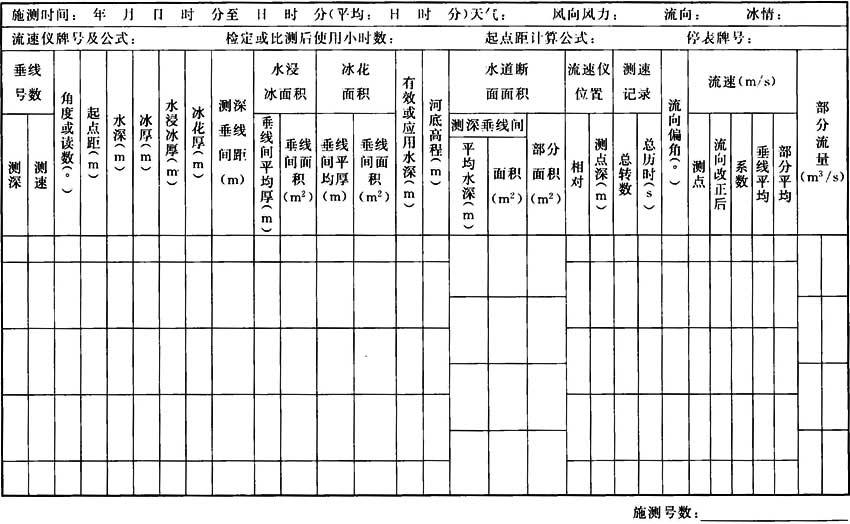

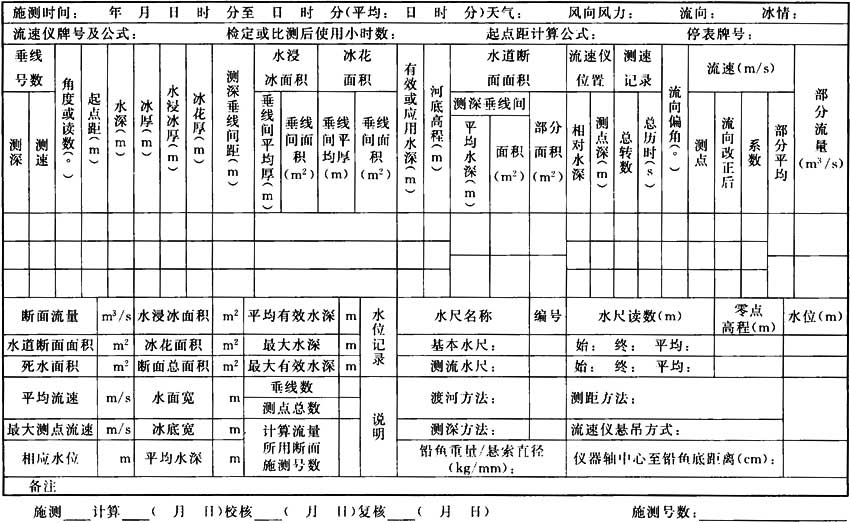

表D.1.7-7 站测深、测速记载及流量计算表(一)(冰期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-8 站测深、测速记载及流量计算表(二)(冰期流速仪法) 第 页 共 页

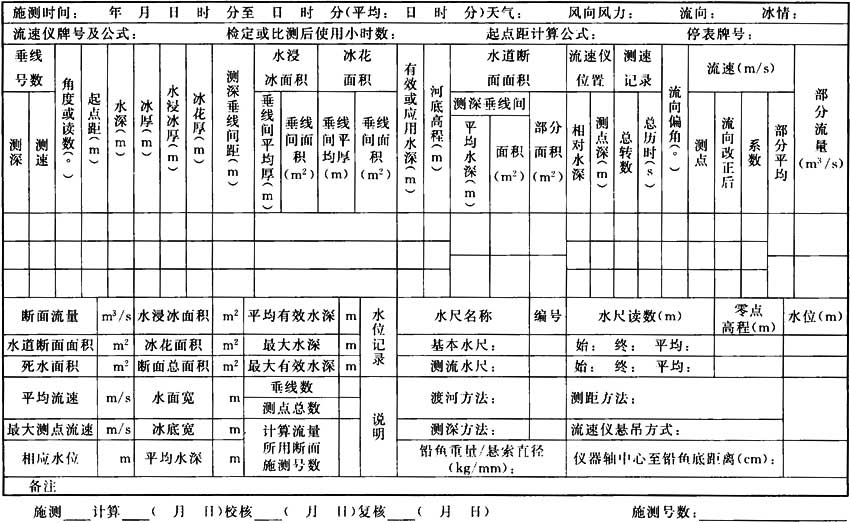

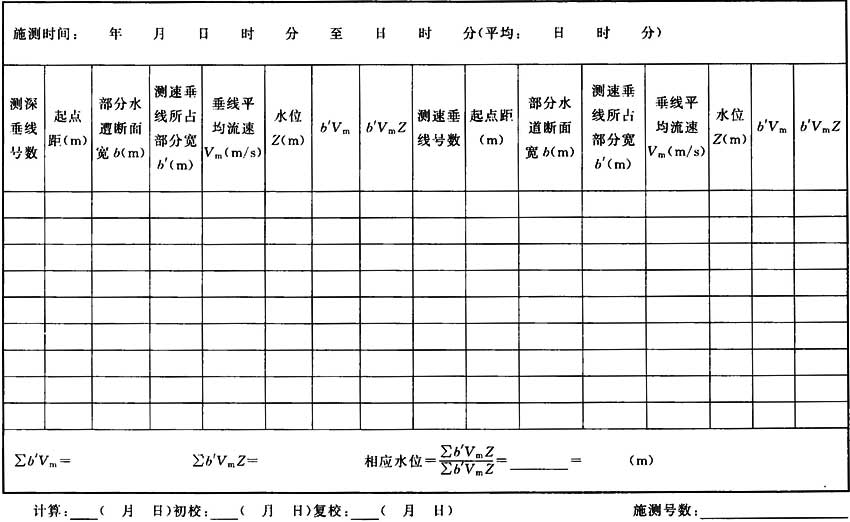

表D.1.7-9 站相应水位计算表(流速仪法) 第 页 共 页

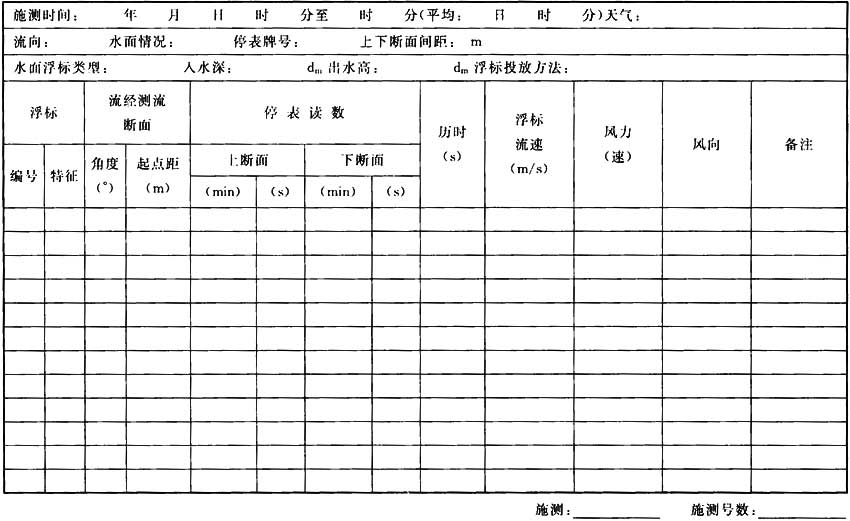

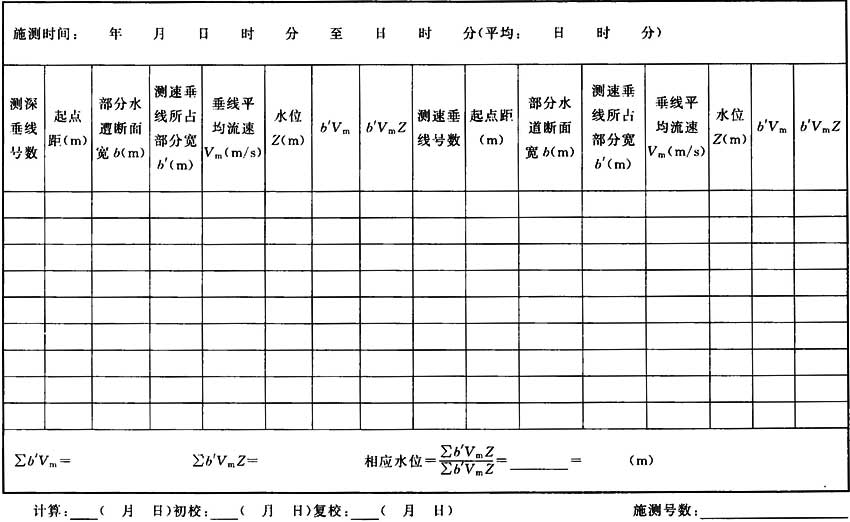

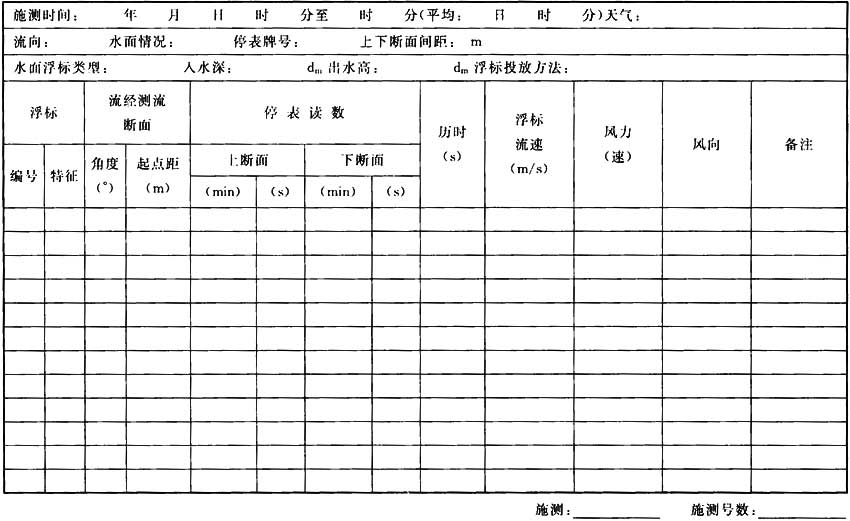

表D.1.7-10 站测速记载表(水面浮标法) 第 页 共 页

表D.1.7-11 站测深记载及流量计算表(水面浮标法) 第 页 共 页

表D.1.7-12 站浮标流速分布曲线图及断面图

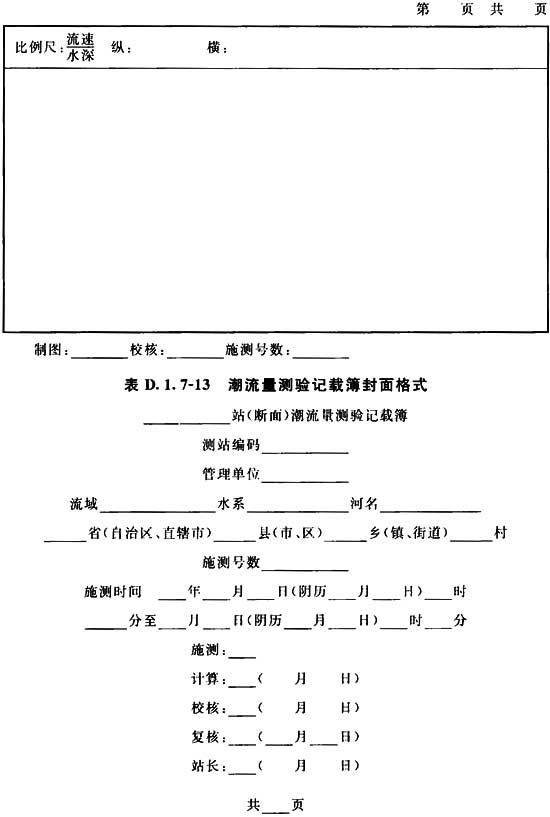

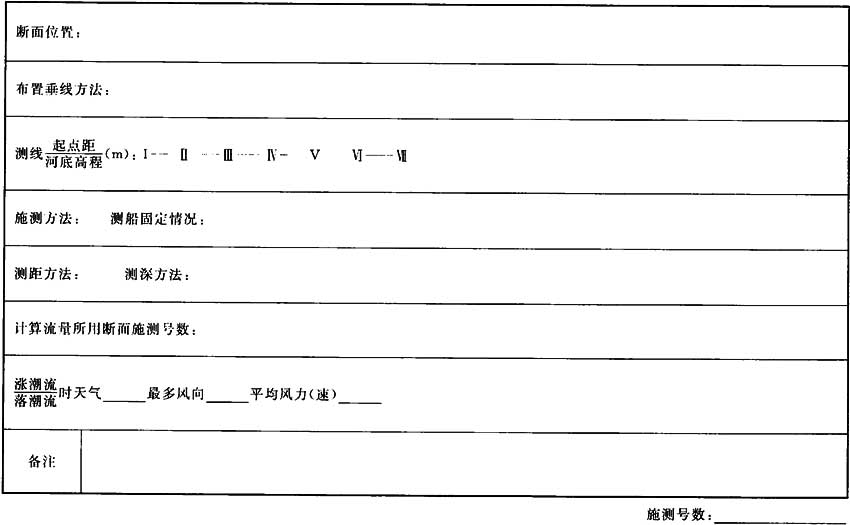

表D.1.7-14 站潮流量施测说明表 第 页 共 页

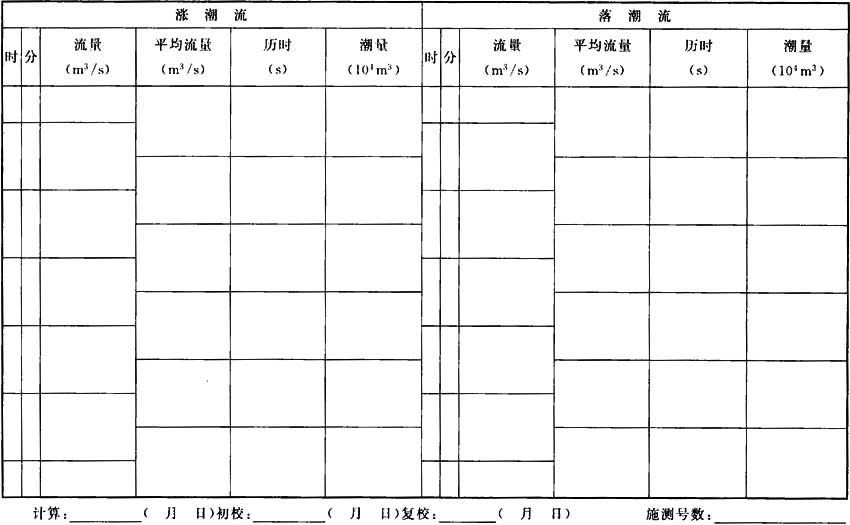

表D.1.7-15 站潮流量测验计算成果统计表 第 页 共 页

表D.1.7-16 站潮流量测验测速记载表 第 页 共 页

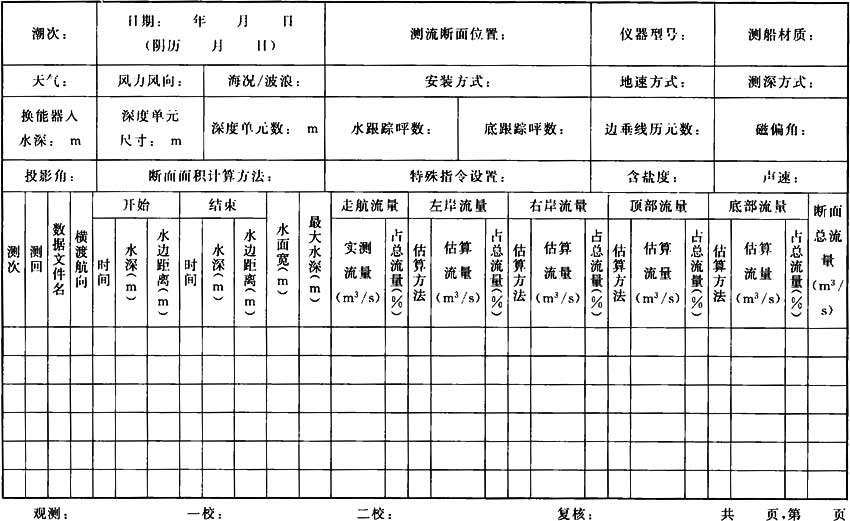

表D.1.7-17 河 站 声学多普勒流速剖面仪流量测验记载表 第 页 共 页

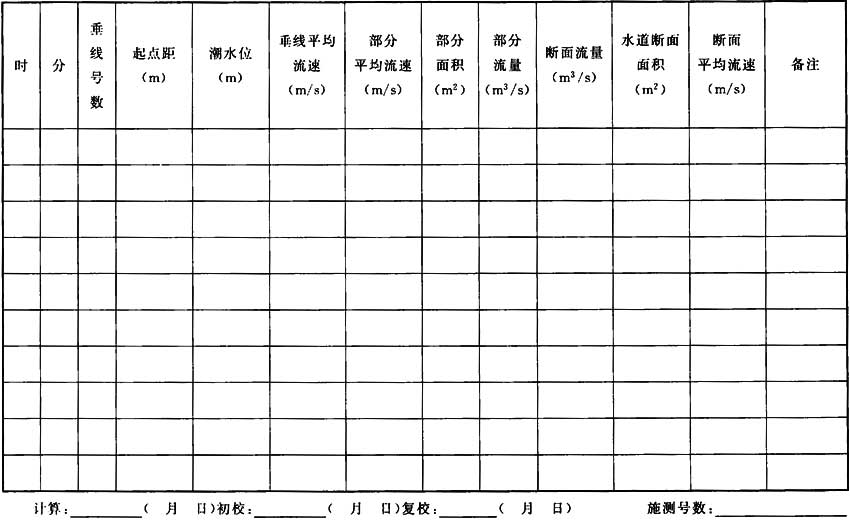

表D.1.7-18 站潮流量计算表 第 页 共 页

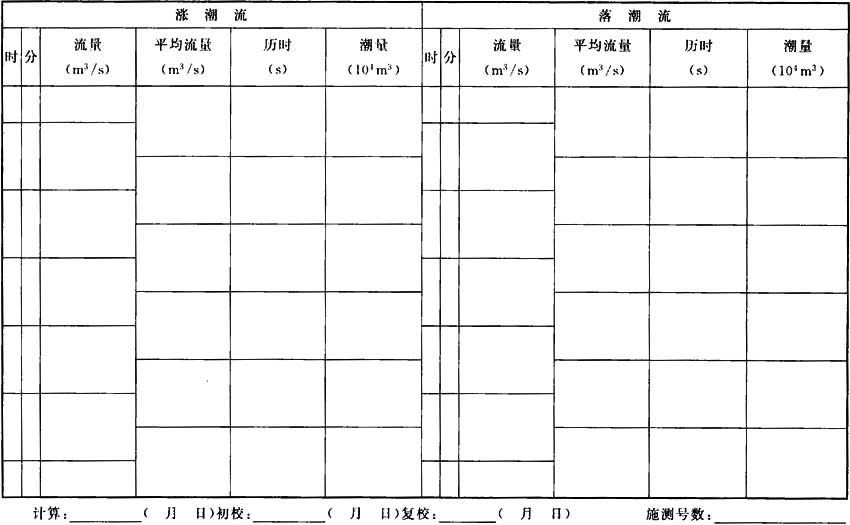

表D.1.7-19 站潮量计算表 第 页 共 页

表D.1.7-20 站潮量计算表(代表垂线测流) 第 页 共 页

附录D 流量测验表格式及填制说明

D.1 表格编制

D.1.1 本标准各类表的格式可根据情况作适当调整,但同一流域机构、省(自治区、直辖市)和部门的表格格式应统一。

D.1.2 表格中规定的栏目可根据需要增加,但不宜减少。

D.1.3 各项测验原始记载,应以硬铅笔用阿拉伯数字在现场随测随记,要求真实、准确、清晰;如发现测验记录有错误,应当时用斜线划去,使原数字能认出,并在其右上方填写复填的数字,不得擦改、涂改、套改。

D.1.4 各项测验表、簿应随时整理、计算并校核,按月或按年装订成册,妥善保存,不得丢失或损毁。

D.1.5 各测验量的单位和有效数字应符合表D.1.5的规定。

表D.1.5 各测验量的单位和有效数字表

注:1 有效数字按四舍六入法则取舍,即:有效数字后的数字小于五者舍去,大于五者末位有效数字进一,当等于五时,其末位有效数为奇数者进一,为偶数者舍去;

2 取有效数字时.不需考虑统一小数位数。

D.1.6 各项测验表的填记由于采用计算工具不同,有些中间计算过程的数值不需在报表上反映时,有关栏目可空置不填,但应在备注栏内说明。

D.1.7 各类表的格式应符合下列规定:

1 表的编号及规格应符合表D.1.7-1的规定;

2 流量测验记载簿的封面及其中各表的格式应分别符合表D.1.7-2~表D.1.7-12的要求;

3 潮流量测验记载簿的封面及其中各表的格式应分别符合表D.1.7-13~表D.1.7-20的要求。

表D.1.7-1 各类表的编号及规格

表D.1.7-2 流量记载簿封面格式

表D.1.7-3 站测深、测速记载及流量计算表(一)(畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-4 站测深、测速记载及流量计算表(二)(畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-5 站测深、测速记载及流量计算表(一)(缆道畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-6 站测深、测速记载及流量计算表(二)(缆道畅流期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-7 站测深、测速记载及流量计算表(一)(冰期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-8 站测深、测速记载及流量计算表(二)(冰期流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-9 站相应水位计算表(流速仪法) 第 页 共 页

表D.1.7-10 站测速记载表(水面浮标法) 第 页 共 页

表D.1.7-11 站测深记载及流量计算表(水面浮标法) 第 页 共 页

表D.1.7-12 站浮标流速分布曲线图及断面图

表D.1.7-14 站潮流量施测说明表 第 页 共 页

表D.1.7-15 站潮流量测验计算成果统计表 第 页 共 页

表D.1.7-16 站潮流量测验测速记载表 第 页 共 页

表D.1.7-17 河 站 声学多普勒流速剖面仪流量测验记载表 第 页 共 页

表D.1.7-18 站潮流量计算表 第 页 共 页

表D.1.7-19 站潮量计算表 第 页 共 页

表D.1.7-20 站潮量计算表(代表垂线测流) 第 页 共 页

D.2 填制说明

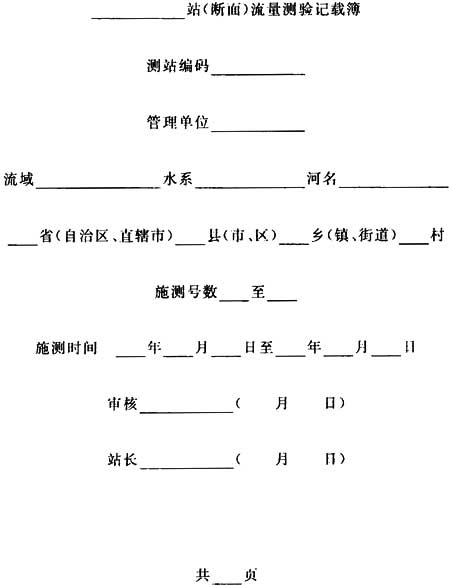

D.2.1 流量测验记载簿封面(表D.1.7-2)的填写应符合下列规定:

1 站名:填写测站名称的全称。

2 测站编码:填写本站编码;新设站、(或没有编码的断面和专用站)可依据测站编码规则编制临时编码。

3 管理单位:填写流域或省级水文机构名称。

4 流域、水系、河名:根据流域机构或资料汇编刊印机构统一划分的名称填写。

5 省(自治区、直辖市)、县(市、区)、乡(镇、街道)、村:填写测站基本水尺断面水尺所在岸的行政区划名称。

6 施测号数:填写记载簿中所包括的最初一次测流至最末一次测流的施测号数。

7 施测时间:填写记载簿中所包括的最初一次测流时间和最末一次测流时间,月、日应填两位数,不足两位数时在个位数前面加0。

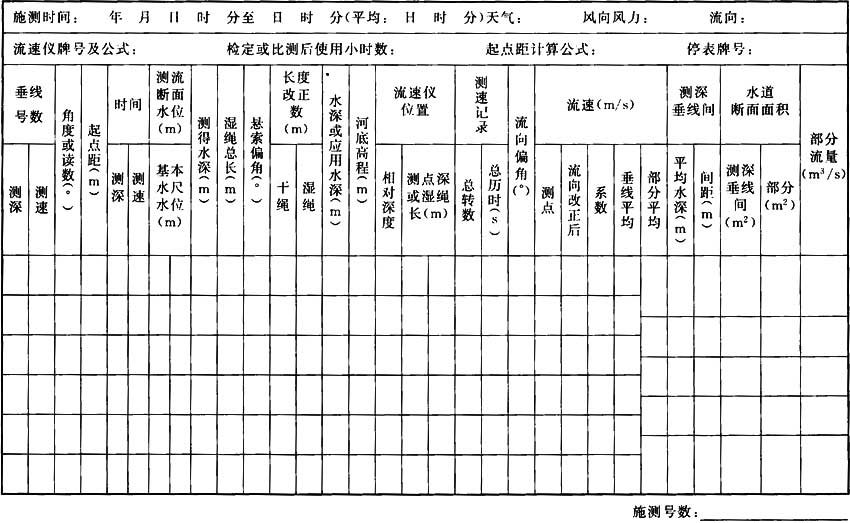

D.2.2 畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表(表D.1.7-3及表D.1.7-4)的填写应符合下列规定:

1 当测深测速垂线数较少时,可只单独使用表(二)(表D.1.7-4);

2 风向风力:按《水位观测标准》GB/T 50138-2010的规定填记;

3 流向:流向指主流,局部回流不予考虑。顺流记“∧”,逆流记“∨”,停滞记“×”;

4 流速仪牌号及公式:填写流速仪的型式、牌号及检定公式;在测流中使用两架以上仪器时,均应一一列出,并在备注栏内注明各仪器施测的垂线号数;

5 检定或比测后使用小时数:填写仪器自检定或比测后截至本次测流为止累计使用的小时数(计至小数一位)。如仪器在检定后未经过比测时,则将“或比测”三字划去;如仪器已经过比测,则将“检定或”三字划去;

6 起点距计算公式:填写计算起点距所用公式或零点改正值。直接测距不需加零点改正数时,此栏可空置不填;

7 垂线号数:按垂线起点距的顺序编号填写,水边点不编号,只在相应栏内填写“左水边”、“右水边”字样;

8 角度或读数:填仪器交会的角度或测距计数器的读数;

9 起点距:填由交会角度或测距计数器推算出的垂线起点距;

10 测深、测速时间:填记每一条垂线上开始施测的时间,时、分应填两位数,不足两位数时在个位数前加0;

11 测流断面水位或基本水尺水位:填写每一垂线开始施测时的观测水位或定时观测的水位记录;

12 测得水深、湿绳总长:

1)用铅鱼测深,并由测深计数器或游尺读数者,测得水深填写铅鱼接触水面和河底时的读数之差,湿绳长度填写经过干绳长度改正后的湿绳长度;悬索偏角或悬架支点至水面高差较小而不需改正时,测得水深和湿绳长度填同样的数值;

2)由悬索标志直接读数者直接填入湿绳总长度;

3)用测深杆、悬杆或测深仪测深者,填入实测水深;

4)借用断面计算流量时,空置不填;

13 悬索偏角:用悬索悬吊铅鱼测深时,填铅鱼接触河底时测得的悬索偏角;用悬索悬吊流速仪测速时,填写流速仪位于测速点上测速时测得的悬索偏角;悬索偏角小于10°及采用悬杆悬吊铅鱼测深测速时,此栏不填;

14 干湿绳长度改正数:干绳及湿绳长度改正数分别查表E.0.1和表E.0.2填入;用悬杆悬吊铝鱼测深者,此栏空白不填;

15 水深或应用水深:填写测深杆、测深锤或悬杆测得的水深,或悬索吊铅鱼的测得水深经并过干湿长度改正后的实际水深,并将“或应用水深”划去;当借用断面计算流量时,填写该垂线的测流断面水位或该次断面平均水位减去借用断面相应垂线位置的河底高程而得到的应用水深,并将“水深或”三字划去;

16 河底高程:用测流断面水位减去垂线水深得出。采用借用断面计算流量时,其河底高程由借用断面中直接抄入;对没有采用固定垂线的测站,可由借用断面的河底高程直线内插求得;

17 流速仪位置:

1)相对深度:填流速仪测点深度或湿绳长度与实际水深或总湿绳长度的比值。

2)测点深或湿绳长:流速仪采用悬杆悬吊时,填写测点至水面的垂直深度,即相对深度与水深的乘积;流速仪采用悬索悬吊时,填写测点湿绳长度,即相对深度与湿绳总长的乘积;

18 测速记录:

1)总转数:以分式表示,分子填流速仪接触讯号次数,分母填接触讯号次数与每一讯号转数的乘积;

2)总历时:填测速时流速仪接触讯号总次数的相应历时,以s计;

19 流向偏角:填记测点流向(或以水面附近的流向代替)与测流断面垂直线的偏差角度,小于10°时可不填记;

20 测点流速:根据总历时和总转数,由流速仪检定图表中查读填入,或将流速直读仪上所显示的流速数值直接填入;

21 流向改正后流速:不需作流向改正时,此栏不填。测点流速与水面附近一点的流向一致时,此栏空白不填,待对算出的垂线平均流速作统一校正后直接填入垂线平均流速栏中;

22 系数:当用一点法测速且测点不在0.6相对水深处时,填流速系数;

23 垂线平均流速:当用0.6一点法或其他选点法测速时,填实测的垂线平均流速;

24 部分平均流速:按本规范B.7.1条第7款规定的公式计算填入;

25 测深垂线间的平均水深:填相邻两垂线水深或应用水深的算术平均值;

26 测深垂线间的间距:填相邻两垂线起点距的差值;

27 测深垂线间的水道断面面积:填相邻两测深垂线间的间距与平均水深的乘积;

28 部分水道断面面积:填相邻两测速垂线间的部分面积;

29 部分流量:填部分水道断面面积与部分平均流速的乘积;逆流部分流量为负值,在数值前应加“—”号;

30 断面流量:填各部分流量的代数和。有分流串沟时,应按下列规定填写:

1)主流记载表中,此栏填主流流量,分流记载表中,此栏填分流流量;并分别在括号内注明主或分字。当全断面内只有主流一组基本水尺,且几股水流的流量均在同一次测得时,则应在各表备注栏内注明本次所测各股水流流量之和;若断面内有几组基本水尺,则同一组水尺所控制的各股水流的测流记载表的备注栏内均应注明各股水流在同一次测得的流量之和;

2)只有一组基本水尺时,用主、分流合并记载的表中此栏填同一次测得的主、分流流量之和,但备注栏内应注明各股水流或主流及分流的流量;

31 水道断面面积:填各“部分水道断面面积”之和;

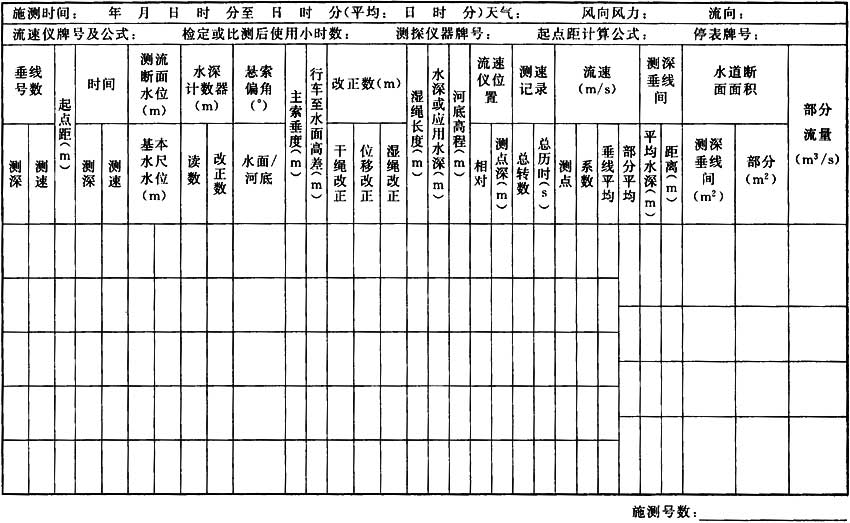

32 死水面积:填流速为零的死水区的部分水道断面面积;

33 平均流速:填断面流量除以水道断面面积之商;

34 最大测点流速:填写本次实测测点流速的最大值;

35 水面宽:填写左右两岸水边起点距之差;当中间有洲滩时,应减去洲滩宽度;

36 平均水深:填水道断面面积与水面宽之商;

37 最大水深:由各个水深或应用水深中选取最大值填入;

38 上下比降水位差:填比(辅)上水尺与比(辅)下水尺的水位差;

39 水面比降:填上下比降水位差与上下比降水尺断面间距之商;

40 糙率:按有关规范的规定计算填入;

41 相应水位:根据测流过程中的基本水尺水位观测记录,按本规范B.7.8条规定的方法计算后填入;有分流、串沟和几组基本水尺时,在主流记载表中填记主流相应水位,各分流记载表中填记该分流的相应水位;

42 水位涨率:以测流终止与开始时基本水尺水位差值除以测流总历时而得。涨水时取正值,落水时取负值。此栏只在测流过程不跨过水位峰谷,并且客观上有需要时才填记;

43 垂线数:用流速仪或深水浮标测流时,填测速垂线总数或有效浮标个数;同时用流速仪法和水面浮标法(或浮杆)两种方法测流时,用“+”号连接。第一项表示流速仪法测流垂线数,第二项表示水面浮标的有效个数(或浮杆测速垂线数目);

44 测点数:填所有各垂线上的流速仪法测速点总数;

45 渡河方法:填写流速仪法测流的渡河方法;

46 测距方法:填写测定垂线起点距的方法;

47 测深方法:填写测量水深所用的方法;

48 悬架支点至水面高差:只用于悬索悬吊铅鱼测深且在计数器或游尺上读数时填写;

49 流速仪悬吊方式:填“悬杆”或“悬索”;

50 铅鱼重量/悬索直径:填写测流时所用的铅鱼重量和悬索直径。如在一次测流中使用了两种以上重量的铅鱼或两种以上直径的悬索时,应一一填入并在备注栏中说明;

51 仪器轴中心至铅鱼底距离:填写流速仪水平转轴或轭架中线至铅鱼底的距离;

52 计算流量所用断面施测号数:在测流时或测速前后实测水道断面者,填写本次流量的施测号数;在测流时未施测水道断面,而借用其他时间实测的断面计算流量时,应填写借用断面的施测号数;如为部分实测部分借用,应将各次断面的施测号数一并填入,并加说明;

53 总不确定度、已定系统不确定度:根据本规范B.11节的有关规定估算填入;

54 施测号数:填写按当年各种方法测流的时间顺序统一排列的号数,并应符合下列规定:

1)有分流、串沟或人工引水等情况,只有主槽一组基本水尺时,主流、分流或串沟各股水流的流量在同一时间内测得者,只编一个施测号数,不在同一时间测得者,按时间顺序编排施测号数,无论主、分流或串沟的施测号数是否相同,都必须用文字代号注明其为主、分流或串沟的实测流量;主、分流上分别没有基本水尺时,应按只有一组基本水尺时对编排施测号数的规定,每组基本水尺各自成为一个系统编排施测号数;测站附近有人工引水的流量测验,应作一个独立系统编排施测号数,当有几处人工引水的流量测验时,应各自成为一个独立系统编排施测号数;

2)采用连续测流法测流时,凡用同一个测次的测流记录计算的断面流量均编为一个独立的施测号数。用跨进两个测次的记录计算的断面流量,沿用前一个测次的施测号数,在其右下角依计算流量的次序加上分号;

55 备注:填写迁设临时测流断面的位置及测流人员认为有必要记载的情况和事项。

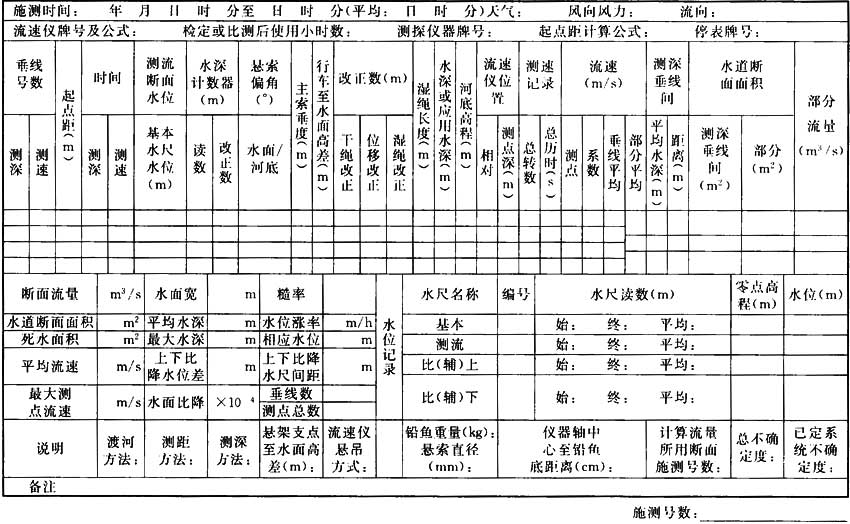

D.2.3 缆道畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表(表D.1.7-5及表D.1.7-6)的填写应符合下列规定:

1 当测深测速垂线数较少时,可只单独使用表(二);

2 水深计数器读数:填水深计数器上指示的读数,并在读数右下角加注“上”或“下”字样,以表示是上提测深或下放测深时的读数;

3 水深计数器改正数:填经过测站比测率定的测深改正数。如系负值,数值前应加“—”号;

4 悬索偏角水面/河底:分子填铅鱼接触水面时测读的悬索偏角,分母填铅鱼接触河底时测读的悬索偏角;

5 主索垂度:填写测深测速垂线位置处的主索垂度;

6 行车至水面高差:填写测深测速垂线位置处的行车至水面的高差值,记至0.1m;

7 湿绳改正数、干绳改正数及位移改正数:分别查表填入;

8 湿绳长度(LH):直接测读湿绳长度时,将测得的湿绳长度直接填入此栏;采用测深计数器时,按下式计算填入:

式中:Hc——水深计数器读数;

△h——行车至水面高差;

△w——湿绳改正数;

△d——干绳改正数;

△t——位移改正数;

9 回零误差:填测距计数器的回零误差值,记至0.1m;

10 其他各栏的填法同畅流期流速仪法测深、测速及流量计算表(表D.1.7-3及表D.1.7-4);

D.2.4 冰期流速仪法测深、测速记载及流量计算表(表D.1.7-7及表D.1.7-8)的填写应符合下列规定:

1 当测深测速垂线数较少时,可只单独使用表(二);

2 冰情:填记测流时的主要冰情,如全河封冻、岸冰、清沟、冰塞等。当本栏不够填记时,呵在备注栏内补充说明;

3 水深:填自冰孔中自由水面算起的实际水深,取连测几次水深的平均值。在冰面、水面边、冰底边以及借用其他测次测深记录的垂线上,此栏不填,但冰面边、水面边、冰底边的位置均应在起点距栏内示出,不编垂线号数;

4 冰厚:填量冰尺连测几次在冰面上所截读数的平均值。在倾斜河岸的冰面边,此栏记“0”。借用其他测次测深记录的垂线,此栏不填;

5 水浸冰厚:

1)填写垂线上量冰尺连测几次在水面上所截读数的平均值;

2)在倾斜河岸的水面边记“0”;

3)冰层悬在水面以上时,此栏记为“0”;

4)在冰底边此栏记实测的水浸冰厚。在无法测定冰底边的位置时,可借用靠冰底边最近的一个冰孔中的水浸冰厚记入,并加括号;

6 冰花厚:

1)填冰花尺(板)连测几次其悬索(杆)在水面所截读数的平均值与水浸冰厚的差值;

2)在冰底与冰花底的交界处记“0”。冰花底交界处的位置,应在起点距栏内示出,但不编垂线号数;

3)冰层悬在水面的垂线,此栏填法与水浸冰厚栏相同;

7 测深垂线间距:填法同畅流期记载表。在靠岸边的部分填两个数值:一为水面边至冰底边之间的间距,一为冰底边至近岸垂线的间距;

8 水浸冰及冰花所占断面面积:

1)垂线间平均厚:分别填相邻两垂线之间水浸冰或冰花厚度的算术平均值。在倾斜河岸靠近冰底边的部分填两个数值:一为近岸垂线与冰底边水浸冰厚的算术平均值,一为冰底边水浸冰厚的一半,填入水面边和冰底边之间;

2)垂线间面积:分别填垂线间距与水浸冰(或冰花)垂线间平均厚的乘积。在近岸垂线至岸边部分,水浸冰的面积填两个数值:一为近岸垂线至冰底边之间的面积,一为冰底边至水面边之间的面积;

9 有效或应用水深:

1)实测水深时,填水深减去水浸冰厚及冰花厚所得的差数,并将“或应用”三字划去。

2)在冰面边、水面边,此栏空白不填。冰底边此栏记“0”;

3)借用测深记录的垂线,填应用水深,即测流断面平均水位减去河底高程及水浸冰厚、冰花厚所得差值,并将“有效或”三字划去;

10 部分水道断面面积:按第B.7.4条的有关规定计算填入;

11 流速仪位置:

1)相对深度:填测点在冰底或冰花底以下深度与有效水深或应用水深的比值;

2)测点深:填测点至水面的垂直深度,即相对深度与有效水深或应用水深的乘积再加水浸冰厚及冰花厚所得之值;在没有水浸冰的垂线,以上两项填法与畅流期相同;

12 水浸冰面积、冰花面积:分别为水浸冰及冰花从左岸水面边到右岸水面边垂线间面积的总和;

13 断面总面积:为水道断面面积、水浸冰面积及冰花面积之和;

14 冰底宽:填两岸冰底边之间的宽度;

15 平均水深:填断面总面积与水面宽的比值;

16 平均有效水深:填水道断面面积与冰底宽的比值;当冰层悬在水面以上时,填断面总面积与水面宽的比值;

17 最大有效水深:从各个有效水深中选取最大值填入。有岸冰或清沟时,应从各个水深及有效水深中选取最大值填入;

18 备注:填记冰上雪深、冰上水深及测流人员认为有必要记载的其他有关事项;

19 其他各栏填法同畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表(表D.1.7-3及表D.1.7-4)。

D.2.5 相应水位计算表(流速仪法)(表D.1.7-9)的填写应符合下列规定:

1 测速垂线号数、起点距及垂线平均流速:从畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表中抄入本表;

2 部分水道断面宽:

1)岸边部分,填近岸测速垂线与水边起点距之差;

2)其他部分,填相邻两测速垂线起点距之差;

3 测速垂线所占部分宽:

1)岸边部分,取近岸的部分水道断面宽与相邻的部分水道断面宽的一半之和;

2)其他部分,取相邻的两个部分水道断面宽的算术平均值;

4 水位:填施测每一条垂线流速时的基本水尺水位。可从每一条垂线施测时的水位观测记录中抄入,或根据每一条垂线的测速时间和定时水位观测记录内插;

5 b′Vm:填同一测速垂线所占部分宽与垂线平均流速的乘积;

6 b′VmZ:填本条第5款的数值与在同一垂线上测速时的水位的乘积;

7 ∑b′Vm、∑b′VmZ:分别填本条第5款及第6款中各栏的总和;

8 相应水位:相应水位是∑b′VmZ与∑b′Vm之商;

9 其他各栏的填法同畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表。

D.2.6 测速记载表(水面浮标法)(表D.1.7-10)的填写应符合下列规定:

1 水面情况:填施测时平静、微波、有波浪、有漂浮物等水面情况;

2 上下断面间距:填浮标上下断面间的直线距离;

3 水面浮标类犁、入水深、出水高:填水面浮标的材料和型式,浸入水中实际深度和露出水面高度;

4 浮标投放方法:填投放器投放、桥上投放、船上投放等投放浮标的方法;

5 浮标编号:以投放先后为序,将各浮标依次编号填入栏内作废者仍应编号备查;

6 浮标特征:填写识别各个浮标时所根据的基本特征,如红、黑、白等;

7 浮标流经测流断面的角度:用经纬仪交会时,填观读的角度;

8 起点距:填计算或施测的起点距;

9 浮标流速:填浮标运行历时与浮标上下断面间距之商;

10 风力(速):

1)用风速仪观测时,填记每一浮标在测流河段中运行时的实测平均风速,取几次观测的平均值;

2)目测风力时,除按现行国家标准《水位观测标准》GB/T 50138规定的风级表填记每一浮标运行时的平均风力外,并应在括号内注明风力换算的风速;

11 风向:

1)用风向仪观测时,填记风向与平均流向的夹角,准确至10°;

2)目测或用简单的风向标观测时,在此栏中按现行国家标准《水位观测标准》GB/T 50138的规定用箭头表示风向与流向的关系;

12 备注:填写作废浮标的原因及观测人员认为需要在备注栏中记载的其他有关情况及事项。

D.2.7 测深记载及流量计算表(水面浮标法)(表D.1.7-11)的填写应符合下列规定:

1 测深日期及断面施测号数:填该次测流所测水深或借用断面的施测日期及施测号数;

2 测深时间:填记第一条垂线的测深时间;借用断面时,此栏空白不填;

3 垂线虚流速:填记从浮标流速分布曲线图上查得的部分面积分界线处的相应流速值;

4 部分平均虚流速:按第C.7.1条有关规定计算填入;

5 部分虚流量:填部分面积与部分平均虚流速的乘积;

6 断面虚流量:填各部分虚流量之和;

7 浮标系数及确定方法:分别填写本次计算断面流量所用浮标系数及其确定方法。如“试验分析”、“借用相似站”或“经验”等确定方法;

8 断面流量:填断面虚流量与浮标系数的乘积;

9 其他各栏的填法同畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表(二)(表D.1.7-4)。

D.2.8 浮标流速分布曲线图及断面图(表D.1.7-12)应按第C.7.1条的规定绘制。

D.2.9 在畅流期用流速仪与水面浮标法联合施测断面流量时,应按下列规定填表:

1 在全断面内分区记载。在流速仪测流区内,测流结果记于畅流期流速仪法测深、测速记载及流量计算表内;在水面浮标测流区内,其测流结果记于水面浮标测流记载表内。分区界限应采用河流漫滩边界的垂线作为分区界限;

2 流速仪测流记载表及浮标测流记载表的计算成果统计栏均只分别填记各个测区所测流量及其棚应各项成果,并在备注中注明。另用一页流速仪法测深、测速记载及流量计算表(二)(表D.1.7-4),在其统计栏内,填写包括两种方法在不同测区所测的总流量及其他相应各项成果,并在备注栏中说明。

D.2.10 潮流量测验记载簿封面(表D.1.7-13)的填写应符合下列规定:

1 施测号数:填本次潮流虽的施测号数,以年度为界,每年从开始施测第一次起,依次编号,每个潮流期作为一个测次。每个测次订为一本;

2 施测时间:填划分各潮流期的开始和终了时间,如果落潮憩流出现时间有持续现象,均以全断面其平均出现时间填入。提早开始和终了时延长施测的一段时间均不计在内;

3 其他各栏的填法同流量测验记载簿的封面。

D.2.11 潮流量测验施测说明表(表D.1.7-14)的填写应符合下列规定:

1 断面位置:填写每次测流断面的位置,以其同基本水尺位置的关系来表示;

2 布置垂线方法:填在断面上确定测速垂线位置的方法;

3 测线 :以分式表示,分子依次填各条垂线的起点距,分母填相应测线的河底高程;

:以分式表示,分子依次填各条垂线的起点距,分母填相应测线的河底高程;

4 施测方法:填施测时所用测船数或缆道类型及垂线和断面上流速的测法;

5 测船固定情况:填固定测船的方法及测船位置的稳定情况;

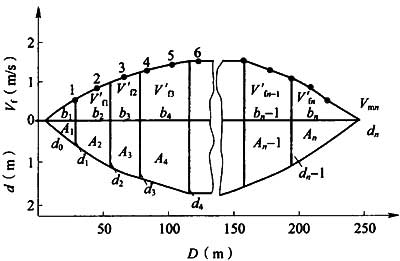

6 天气、最多风向、平均风力(速):按涨潮流和落潮流,以分数形式填记。平均风力(速)系指涨(落)潮流各测次的平均值,而不足最多风向的风力(速)平均值;