欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中国工程建设协会标准

水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程

Technical specification for strengthening concrete structures with grid rebar and mortar

CECS 242:2016

主编单位:湖南大学

批准单位:中国工程建设标准化协会

施行日期:2017年3月1日

中国工程建设标准化协会公告

第263号

关于发布《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2009年工程建设协会标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标协字[2009]55号)的要求,由湖南大学等单位编制的《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》,经本协会建筑物鉴定与加固专业委员会组织审查,现批准发布,编号为CECS 242:2016,自2017年3月1日起施行。原《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》CECS 242:2008同时废止。

中国工程建设标准化协会

二〇一六年十一月十一日

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2009年工程建设协会标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标协字[2009]55号)的要求,由湖南大学会同有关单位在原《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》CECS 242:2008的基础上修订而成的。

《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》CECS 242:2008使用至今已多年,在国家经济建设和震后救灾中发挥了积极的作用,不仅用于建筑工程,还在桥梁工程中得到应用。

本规程主要修订内容:

1.补充了加固受弯构件疲劳强度的验算规定;

2.增加了被加固构件表面粗糙度的等级划分、评定方法及施工规定。

本规程共8章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、加固材料、计算规定、构造规定、施工、检验及验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会(CECS/TC22)归口管理,由湖南大学土木工程学院(地址:长沙市麓山南路,邮政编码:410082)负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位:湖南大学

参编单位:长沙磊鑫土木技术工程有限公司

主要起草人:尚守平 曾令宏 施楚贤 黄政宇 陈大川 高法启 余德军 狄国伟 李晓辉

主要审查人:梁坦 陈火炎 刘锡军 朱晓鸣 陈杰刚 陈多思 江山红

1 总 则

1.0.1 为使水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构做到技术可靠、经济合理、环保、施工简便和确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于工业与民用房屋建筑和构筑物的钢筋混凝土结构采用水泥复合砂浆钢筋网加固设计、施工及验收。

1.0.3 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 结构加固 strengthening of structure

对可靠性不足或业主要求提高可靠性的结构或构件采取增强等措施,使其具有国家现行设计标准或业主所要求的安全性、耐久性或适用性。

2.1.2 原构件 existing structure member

实施加固前的原有构件,一般有梁、柱、板、墙、基础等构件。

2.1.3 水泥复合砂浆 cement composite mortar

一种以硅酸盐水泥和高强混凝土矿物掺和料为主要成分,同时掺有混凝土外加剂和短细纤维,加水和砂拌合而成的具有良好工作度和良好性能的砂浆。

2.1.4 结构界面胶粘剂 structural interfacial adhesive

用于涂刷原构件表面,以加固层与原构件基材间粘结性能的结构胶粘剂;也称结构界面胶或结构界面剂。

2.1.5 钢筋网 steel mesh

用普通热轧带肋钢筋或冷轧带肋钢筋焊接或绑扎形成的网片。

2.1.6 加固层 strengthening layer

通过人工抹压或喷射高强水泥复合砂浆在原构件表面与钢筋网共同形成的薄层。

2.1.7 剪切销钉 shear pin

一种以专用的结构胶粘剂将带有直钩或弯钩的带肋短钢筋植入基材混凝土中,以增强加固层与原构件之间的抗剪切、抗剥离能力的后锚固体。

2.1.8 初始荷载 original load

加固前原构件上作用的荷载。

2.1.9 一次受力加固设计 strengthening design of once loading

原构件初始荷载很小、不考虑加固层应变滞后效应的设计方法。

2.1.10 二次受力加固设计 strengthening design of seconda-ry loading

考虑原构件初始应力和加固后加载在加固层中产生应变滞后效应的设计方法。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 结构加固 strengthening of structure

对可靠性不足或业主要求提高可靠性的结构或构件采取增强等措施,使其具有国家现行设计标准或业主所要求的安全性、耐久性或适用性。

2.1.2 原构件 existing structure member

实施加固前的原有构件,一般有梁、柱、板、墙、基础等构件。

2.1.3 水泥复合砂浆 cement composite mortar

一种以硅酸盐水泥和高强混凝土矿物掺和料为主要成分,同时掺有混凝土外加剂和短细纤维,加水和砂拌合而成的具有良好工作度和良好性能的砂浆。

2.1.4 结构界面胶粘剂 structural interfacial adhesive

用于涂刷原构件表面,以加固层与原构件基材间粘结性能的结构胶粘剂;也称结构界面胶或结构界面剂。

2.1.5 钢筋网 steel mesh

用普通热轧带肋钢筋或冷轧带肋钢筋焊接或绑扎形成的网片。

2.1.6 加固层 strengthening layer

通过人工抹压或喷射高强水泥复合砂浆在原构件表面与钢筋网共同形成的薄层。

2.1.7 剪切销钉 shear pin

一种以专用的结构胶粘剂将带有直钩或弯钩的带肋短钢筋植入基材混凝土中,以增强加固层与原构件之间的抗剪切、抗剥离能力的后锚固体。

2.1.8 初始荷载 original load

加固前原构件上作用的荷载。

2.1.9 一次受力加固设计 strengthening design of once loading

原构件初始荷载很小、不考虑加固层应变滞后效应的设计方法。

2.1.10 二次受力加固设计 strengthening design of seconda-ry loading

考虑原构件初始应力和加固后加载在加固层中产生应变滞后效应的设计方法。

2.2 符 号

2.2.1 材料性能:

Es——原构件钢筋弹性模量;

Esm——梁底钢筋网的弹性模量;

Esm1——梁侧钢筋网的弹性模量;

Ec——原构件混凝土弹性模量;

Ecm——水泥复合砂浆弹性模量;

fy、f′y——原构件钢筋抗拉、抗压强度设计值;

fmy、f′my——梁底钢筋网钢筋抗拉、抗压强度设计值;

fmy1、f′my1——梁侧钢筋网钢筋抗拉、抗压强度设计值;

fc、ft——原构件混凝土轴心抗压、抗拉强度设计值;

fmc、fmt——水泥复合砂浆轴心抗压、抗拉强度设计值;

fcc——考虑约束效应的混凝土强度设计值;

εtm——水泥复合砂浆拉应变设计值;

εsm——梁底钢筋网钢筋拉应变;

εsm1——梁侧钢筋网钢筋拉应变。

2.2.2 作用效应:

N——加固后构件轴向压力设计值;

M——加固后构件的弯矩设计值;

V——加固后构件的剪力设计值;

N0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力;

M0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩;

V0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的剪力;

σs——原构件纵向受拉钢筋或受压较小边钢筋的应力;

σsm——加固后钢筋网中纵向受拉钢筋或受压较小边纵向钢筋的应力;

εsm0——梁底部钢筋网钢筋滞后应变;

wmax、wm,max——原构件、加固后构件考虑长期作用影响的最大裂缝宽度;

Bs、wsm——原构件、加固后构件的受弯短期刚度;

σfc,max——疲劳验算时截面受压区边缘纤维的混凝土压应力;

△σfs——疲劳验算时截面受拉区纵向钢筋(钢筋网中的钢筋)的应力幅。

2.2.3 几何参数:

As、A′s——原构件中纵向受拉、受压钢筋截面积;

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积;

Asm1——钢筋网片中梁侧面纵向加固钢筋面积;

A′sm——钢筋网片中受压钢筋的截面面积;

b、b1——原构件、加固后构件截面宽度;

h、h1——原构件、加固后构件截面高度;

h0、hm0——原构件、加固后构件的截面有效高度;

t——底部加固层厚度;

t1——侧面加固层厚度。

2.2.4 计算参数:

m——植筋深度是钢筋直径的倍数;

n——钢筋与混凝土疲劳变形模量的比值;

n1——钢筋网与混凝土疲劳变形模量的比值;

nr——混凝土结构表面经凿毛后的粗糙度,为平均抹砂深度与表面凿毛最大深度限值之比;

α2——加固钢筋抗剪承载力的影响系数;

γ——二次受力影响系数;

μ——加固层材料强度利用系数;

β2——加固水泥复合砂浆抗剪承载力的影响系数;

ξλ——剪跨比λ影响系数;

ψ0——原柱混凝土强度影响系数;

vi——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数;

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数;

λ′——加固梁截面刚度折减系数。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构前,应根据建筑物的种类,分别按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行结构可靠性鉴定。当与结构抗震加固结合进行时,尚应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《建筑抗震鉴定标准》GB 50023进行抗震能力鉴定。

3.1.2 采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不宜高于80℃。

3.1.3 混凝土结构经可靠性鉴定或设计复核确认需要加固,且决定采用水泥复合砂浆钢筋网方法加固时,应按本规程进行加固设计、加固施工和施工质量验收。

3.1.4 加固设计的范围,可以是结构的整体或其中某区段,也可以是指定的结构构件,但均应考虑结构的整体牢固性。加固后混凝土结构的安全等级,应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和使用要求,按实际情况确定。

3.1.5 采用本方法时,原结构、构件按现场检测结果推定的混凝土强度等级不应低于C15级,且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于1.5N/mm2。当计算考虑利用剪切销钉传递加固界面剪应力时,其原结构构件的混凝土强度等级不应低于C20级。

3.1.6 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构的设计,应保证新增加固层与原构件粘结牢固,形成共同工作协同变形的整体;并应避免对原构件及其他构件性能造成不利影响。采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土构件表面粗糙度等级(本规程附录A)必须达到Ⅱ级及以上。

3.1.7 对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的混凝土结构,应在加固设计文件中提出相应的临时支撑措施。

3.1.8 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构的加固设计使用年限,应由业主和设计单位共同商定,不宜超过40年;到期时,当重新进行可靠性鉴定,认为该结构工作正常,可适当延长其使用年限。

3.1.9 对采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土结构,应定期检查其工作状态。检查的时间间隔可由设计单位确定,但第一次检查的时间间隔不宜超过10年。

3.1.10 当采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构或构件时,施工单位应严格按照加固设计进行施工组织设计,施工时应采取确保质量和安全的有效措施,并应遵照本规程及现行国家有关标准进行施工和验收。

3.1.11 未经允许,不得改变加固结构的用途和使用环境。

3.1.12 采用水泥复合砂浆钢筋网加固受弯构件时必须采用剪切销钉以增强新老混凝土界面的共同工作性能。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构前,应根据建筑物的种类,分别按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行结构可靠性鉴定。当与结构抗震加固结合进行时,尚应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《建筑抗震鉴定标准》GB 50023进行抗震能力鉴定。

3.1.2 采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不宜高于80℃。

3.1.3 混凝土结构经可靠性鉴定或设计复核确认需要加固,且决定采用水泥复合砂浆钢筋网方法加固时,应按本规程进行加固设计、加固施工和施工质量验收。

3.1.4 加固设计的范围,可以是结构的整体或其中某区段,也可以是指定的结构构件,但均应考虑结构的整体牢固性。加固后混凝土结构的安全等级,应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和使用要求,按实际情况确定。

3.1.5 采用本方法时,原结构、构件按现场检测结果推定的混凝土强度等级不应低于C15级,且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于1.5N/mm2。当计算考虑利用剪切销钉传递加固界面剪应力时,其原结构构件的混凝土强度等级不应低于C20级。

3.1.6 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构的设计,应保证新增加固层与原构件粘结牢固,形成共同工作协同变形的整体;并应避免对原构件及其他构件性能造成不利影响。采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土构件表面粗糙度等级(本规程附录A)必须达到Ⅱ级及以上。

3.1.7 对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的混凝土结构,应在加固设计文件中提出相应的临时支撑措施。

3.1.8 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构的加固设计使用年限,应由业主和设计单位共同商定,不宜超过40年;到期时,当重新进行可靠性鉴定,认为该结构工作正常,可适当延长其使用年限。

3.1.9 对采用水泥复合砂浆钢筋网加固的混凝土结构,应定期检查其工作状态。检查的时间间隔可由设计单位确定,但第一次检查的时间间隔不宜超过10年。

3.1.10 当采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构或构件时,施工单位应严格按照加固设计进行施工组织设计,施工时应采取确保质量和安全的有效措施,并应遵照本规程及现行国家有关标准进行施工和验收。

3.1.11 未经允许,不得改变加固结构的用途和使用环境。

3.1.12 采用水泥复合砂浆钢筋网加固受弯构件时必须采用剪切销钉以增强新老混凝土界面的共同工作性能。

3.2 设计计算原则

3.2.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构时,采用的结构分析方法应遵守现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的结构分析基本原则,且应采用线弹性方法计算结构的作用效应。

3.2.2 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构,应按下列规定进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的验算和设计:

1 结构上的作用,应经调查或检测核实,并应按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367中的方法确定其标准值或代表值。

2 被加固结构、构件的作用效应,应按下列要求确定:

1)结构的计算简图,应符合其实际受力和构造状况;

2)作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定确定,并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用、地基不均匀沉降等造成的附加内力。

3 结构、构件的尺寸,对原有部分宜采用实测值;对新增部分,可采用加固设计文件给出的名义值。

4 原构件的混凝土强度等级和受力钢筋抗拉强度标准值应按下列规定取值:

1)原结构材料没有产生性能退化并满足原设计要求时,可采用原设计的标准值;

2)原结构材料存在性能退化(如遭遇火灾后)或不符合原设计要求时,应采用现场检测结果推定的标准值。

5 加固材料的性能和质量,应按本规程第4章的规定检验合格,其强度的标准值、设计值应按本规程各相关章节的规定采用。

6 验算结构、构件承载力时,应考虑原结构在加固时的实际受力状况,即原构件的应力超前和加固部分的应变滞后特点,以及加固部分与原结构共同工作程度。

7 抗震设防区结构、构件的加固,除应满足承载力要求外,尚应复核其抗震能力,应在设计、计算和构造上满足国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023和《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的要求。不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位,同时,还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响。

3.2.3 采用水泥复合砂浆钢筋网对钢筋混凝土构件进行加固时,加固后构件的承载力提高幅度应满足下列要求:

1 钢筋混凝土轴心受压或M/N<h/6的小偏心受压构件轴力提高幅度不宜超过30%;

2 轴压比大于0.5的钢筋混凝土大偏心受压构件,轴力提高幅度不宜超过20%;

3 轴压比小于0.5的钢筋混凝土大偏心受压构件,轴力提高幅度不宜超过10%;

4 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力提高幅度不宜超过40%;

5 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力提高幅度不宜超过60%;

6 钢筋混凝土剪力墙斜截面抗剪承载力提高幅度不宜超过50%。

3.2.4 当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对水泥复合砂浆面层进行防护。

4 加固材料

4.1 水 泥

4.1.1 配制水泥复合砂浆用的水泥宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥;如有特殊要求,也可采用矿渣硅酸盐水泥。

4.1.2 水泥的性能和质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

4.1.3 水泥的细度宜小于380m2/kg;严禁使用过期水泥、受潮水泥,以及无出厂合格证和未经进场复验合格的水泥,严禁将不同品牌或不同强度等级的水泥混合使用。

4 加固材料

4.1 水 泥

4.1.1 配制水泥复合砂浆用的水泥宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥;如有特殊要求,也可采用矿渣硅酸盐水泥。

4.1.2 水泥的性能和质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

4.1.3 水泥的细度宜小于380m2/kg;严禁使用过期水泥、受潮水泥,以及无出厂合格证和未经进场复验合格的水泥,严禁将不同品牌或不同强度等级的水泥混合使用。

4.2 外加剂

4.2.1 配制水泥复合砂浆用的外加剂,其品种和性能应符合下列规定:

1 矿物外加剂应采用Ⅰ、Ⅱ级磨细矿渣或Ⅰ级磨细粉煤灰或硅灰,其性能指标应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的规定;

2 膨胀剂宜采用混凝土膨胀剂,其性能指标应符合现行行业标准《混凝土膨胀剂》JC 476的规定;

3 减水剂宜采用高效减水剂、引气减水剂和缓凝高效减水剂,其性能指标应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。

4.2.2 当使用混凝土膨胀剂时,尚应符合下列规定:

1 膨胀剂使用前应进行限制膨胀率检测,合格后方可使用;

2 有侵蚀性介质的工程中不得使用氧化钙类混凝土膨胀剂。

4.3 纤 维

4.3.1 增强或改性用的短纤维,可采用钢纤维或合成纤维,其品种和性能应符合现行协会标准《纤维混凝土结构技术规程》CECS 38的规定。

4.3.2 钢纤维宜采用长度为4mm~25mm、直径为0.3mm~0.8mm、长径比为30~80的钢纤维,钢纤维的抗拉强度宜为600MPa。

4.3.3 合成纤维宜采用长度为4mm~25mm、直径为10μm~100μm的聚丙烯腈纤维或聚丙烯纤维,其抗拉强度不应低于280N/mm2,当有工程经验时,也可使用同规格的聚酰胺纤维和改性聚酯纤维。

4.4 结构用界面胶粘剂

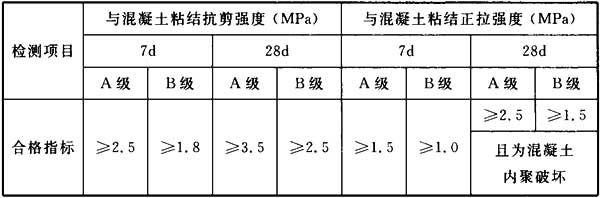

4.4.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构时,其原构件表面处理应使用界面剂。结构界面剂的基本性能指标应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1 结构界面剂基本性能指标

注:1 结构界面剂与混凝土基材的粘结抗剪强度试验,应采用压缩剪切的受力方式。剪切面的尺寸为100mm×100mm;混凝土试块强度等级:对A级界面剂为C40~C45;对B级界面剂为C25;

2 结构界面剂与混凝土基材的粘结正拉强度试验应按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728规定的方法进行。

4.4.2 结构界面剂耐湿热老化性能和耐久冻融性能的检验方法以及其合格评定标准,应按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定执行。

4.5 水泥复合砂浆

4.5.1 结构加固用的水泥复合砂浆,其强度等级应比原结构构件中的混凝土强度等级提高一个等级,且不得低于M30。

4.5.2 水泥复合砂浆强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为70.7mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。

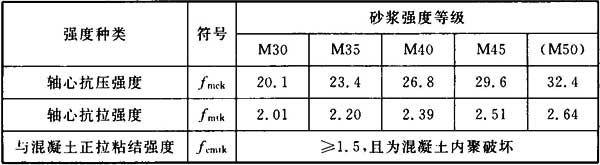

4.5.3 水泥复合砂浆轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fmck、fmtk应按表4.5.3采用。

表4.5.3 水泥复合砂浆强度标准值(N/mm2)

注:1 水泥复合砂浆与混凝土正拉粘结强度试验应按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728规定的方法进行;

2 当有可靠的工程经验时,允许使用括号内的砂浆强度等级。

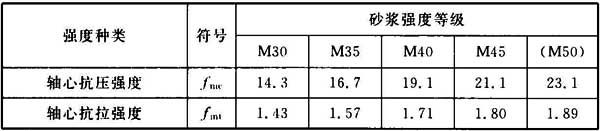

4.5.4 水泥复合砂浆轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fmck、fmtk应按表4.5.4采用。

表4.5.4 水泥复合砂浆强度设计值(N/mm2)

4.5.5 水泥复合砂浆弹性模量应按表4.5.5采用。

表4.5.5 水泥复合砂浆弹性模量(×104N/mm2)

| 复合砂浆强度等级 | M30 | M35 | M40 | M45 | (M50) |

| 弹性模量Emc | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |

注:当有可靠的工程经验时,允许使用括号内的砂浆强度等级。

4.5.6 配制水泥复合砂浆应选用中砂;对于喷射砂浆,其细度模数不宜小于2.5;细骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.5.7 砂浆拌和用水应采用饮用水或水质符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63规定的天然洁净水。

4.5.8 砂浆中掺加的矿物外加剂、膨胀剂、化学外加剂和短纤维等的品种和性能应符合本规程第4.2节和第4.3节的规定。

4.5.9 砂浆的水胶比不应大于0.4,掺入磨细矿渣和磨细粉煤灰时,掺量不宜大于20%;掺入硅灰时,掺量不宜大于10%。

4.5.10 砂浆应掺入纤维。掺钢纤维时,钢纤维体积率不宜小于0.5%;掺聚合物纤维时,聚合物纤维体积率不宜小于0.16%。

4.5.11 结构加固用砂浆宜掺入膨胀剂;砂浆的7d浸水膨胀率应大于0.02%;28d的膨胀率不应大于0.04%。

4.6 钢筋及焊接材料

4.6.1 混凝土结构加固用钢筋的品种、质量和性能应符合下列要求:

1 宜优先选用HRB335级热轧带肋钢筋;当有工程经验时,亦可使用HRB400级热轧带肋钢筋;

2 钢筋的质量应分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定;

3 钢筋的性能设计值应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用;

4 不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢筋以及再生钢筋。

4.6.2 混凝土结构加固用的焊接材料,其型号和质量应符合下列要求:

1 焊条型号应与被焊接钢材的强度相适应;

2 焊条的质量应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB 5117和《热强钢焊条》GB 5118的规定;

3 焊接工艺应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661或《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定;

4 焊缝连接的设计原则及计算指标应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。

5 计算规定

5.1 一般规定

5.1.1 当不可卸除荷载设计值作用下的效应大于或等于原构件承载力设计值的20%时,应考虑二次受力影响的计算。

5.1.2 当不可卸除荷载设计值作用下的效应大于或等于原构件承载力设计值的70%时,应考虑卸载或部分卸载后,再应用本规程进行设计。

5.1.3 当混凝土构件考虑抗震加固设计时,按本规程相关规定计算,计算时相应的承载力应除以抗震调整系数γRE,γRE的取值按照现行的国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

5 计算规定

5.1 一般规定

5.1.1 当不可卸除荷载设计值作用下的效应大于或等于原构件承载力设计值的20%时,应考虑二次受力影响的计算。

5.1.2 当不可卸除荷载设计值作用下的效应大于或等于原构件承载力设计值的70%时,应考虑卸载或部分卸载后,再应用本规程进行设计。

5.1.3 当混凝土构件考虑抗震加固设计时,按本规程相关规定计算,计算时相应的承载力应除以抗震调整系数γRE,γRE的取值按照现行的国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

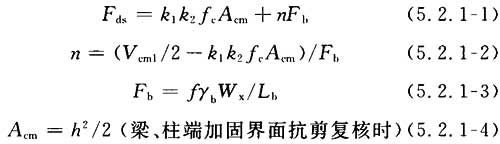

5.2 剪切销钉增强加固界面计算

5.2.1 植有剪切销钉的水泥复合砂浆加固界面剪切承载力设计值Fds可按下列公式计算:

式中:Fds——植有剪切销钉的加固界面单侧剪切承载力设计值;

Vcm1——加固后新增加的剪力;

fc——原构件混凝土轴心抗压强度设计值;

k1——混凝土强度影响系数,取k1=0.04;

k2——界面销钉分布影响系数,加固界面上销钉均匀对称分布,k2=1.25;其余情况下,k2=1.00;剪切销钉沿梁高方向不少于4根,沿梁长方向剪切销钉的间距不大于150mm;

Acm——加固层与混凝土单侧接触面积;

h——梁、柱截面高度;

n——构件单侧剪切销钉根数的一半(剪切销钉均匀分布);

Fb——单根销钉抗弯承载力;

γb——截面塑性发展系数,取1.2;

Wx——单根销钉净截面抗弯模量;

f——钢材的抗弯强度设计值;

Lb——销钉的外露长度。

5.2.2 界面强度设计与计算应符合下列规定:

1 当2Fds<Vcm1时宜采用四面围绕加固;当2Fds≥Vcm1时,宜采用三面U形加固。

2 四面围绕加固界面强度设计与计算应符合下列规定:

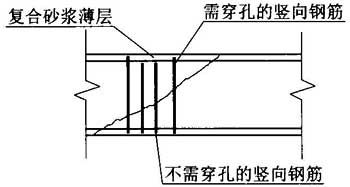

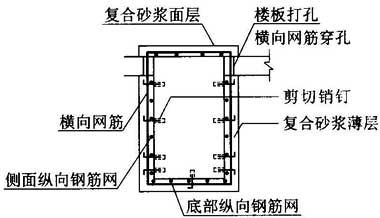

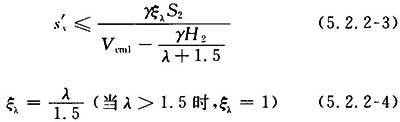

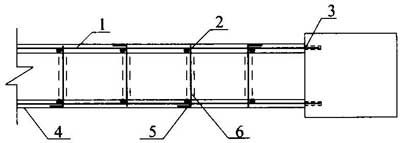

1)加固后要求梁的抗剪承载力提高幅度很大,或为了加固更为稳妥且现场情况允许,应采用四面围绕加固混凝土梁(图5.2.2-1及图5.2.2-2),原构件抗剪承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的计算方法确定。采用四面围绕加固混凝土梁时,竖向钢筋网穿孔的间距应满足下列要求:

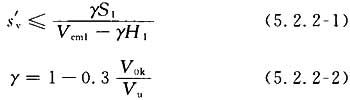

式中:s′v——竖向钢筋网穿孔的间距,当s′v>250mm时,s′v取250mm,当s′v<50mm时,应重新设计;

Vu——原构件的抗剪承载力,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的方法计算;

V0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的剪力;

Vcm1——加固后新增加的剪力;

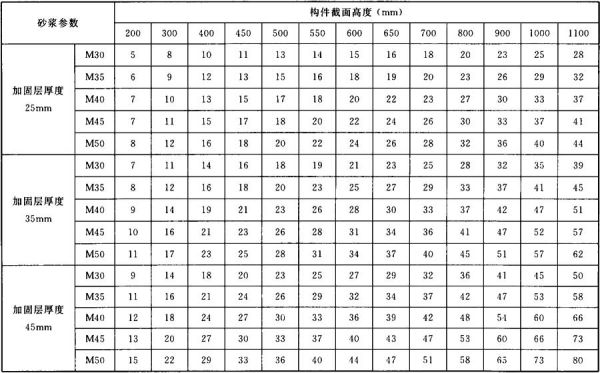

S1——均布力作用下截面横向力矩系数,可按表5.2.2-1取值;

H1——均布力作用下截面混凝土抗剪承载力系数(表5.2.2);

γ——二次受力影响系数。

当构件内力75%以上为集中荷载所产生,公式(5.2.2-1)中的系数S1及H1就应用S2及H2(表5.2.2-3及表5.2.2-4)替换。

图5.2.2-1 梁四面围绕加固示意图

图5.2.2-2 梁四面围绕加固截面示意图

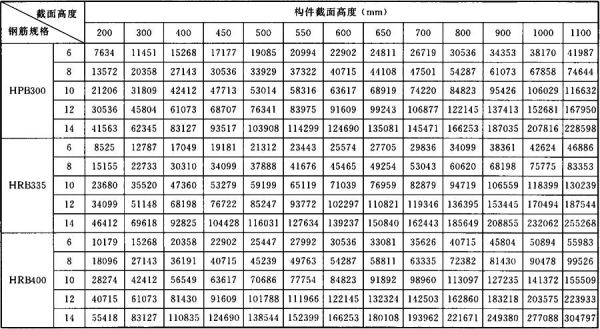

表5.2.2-1 均布力作用下截面横向力矩系数S1(N·m)

注:1 当构件截面高度不为表中数值时,可按线性插值取用;

2 此表计算是以双支箍筋为准,如果非双支箍筋,S1应该按公式:S1=3.5α2f′yvA′svhm0进行计算。

表5.2.2-2 均布力作用下截面混凝土抗剪承载力系数H1(kN)

2)对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力设计值占总剪力设计值的75%以上的情况)的独立梁,竖向钢筋网穿孔的间距应满足下列要求:

式中:ξλ——剪跨比λ影响系数;

λ——计算截面的剪跨比,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的方法计算;

S2——集中力作用下截面横向力矩系数,可按表5.2.2-3取值;

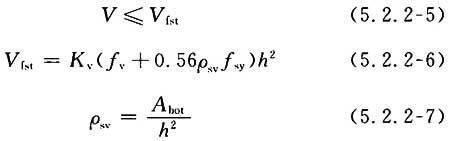

3 采用三面U形加固时,加固后构件承载力应满足下列要求:

式中:V——加固后梁斜截面受剪承载力;

Vfst——三面U形加固界限受剪承载力;

fv——结合面混凝土抗剪强度设计值,按表5.2.2-5取值;

ρsv——可靠(钢筋不会被拔出)的横贯结合面剪切-摩擦钢筋配筋率;

Abot——可靠的(钢筋不会被拔出)横贯结合面的剪切-摩擦钢筋的截面面积;

fsy——贯通结合面钢筋抗拉强度设计值;

Kv——贯通结合面剪切销钉工作可靠系数,Kv取0.4~0.8。

表5.2.2-3 集中力作用下截面横向力矩系数S2(N·m)

注:1 当构件截面高度不为表中数值时,可按线性插值取用;

2 此表计算是以双肢箍筋为准,如果非双肢箍筋,S2应该按式:S2=2.5α2f′yvhm0A′sv进行计算。

表5.2.2-4 集中力作用下截面横向力矩系数H2(kN)

注:1 当构件截面高度不为表中数值时,可按线性插值取用;

2 两参数的计算公式分别为:H1=0.14β2fmct0h及H2=0.4β2fmct0h。

表5.2.2-5 混凝土抗剪强度(N/mm2)

| 混凝土强度等级 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | |

| 抗剪强度 | 标准值 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 3.50 | 3.80 |

| 设计值 | 1.25 | 1.75 | 1.80 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.80 | |

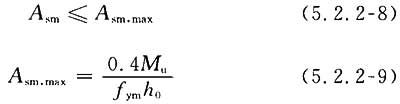

4 底部加固用的纵向钢筋截面面积应符合下列规定:

式中:Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积;

Asm,max——底面加固钢筋网最大截面面积;

Mu——原梁承载能力设计值。

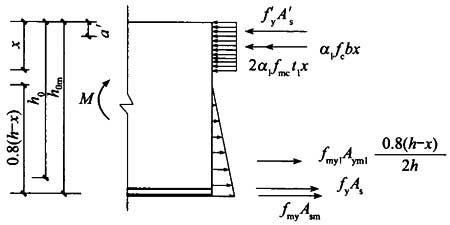

5.3 正截面受弯承载力计算

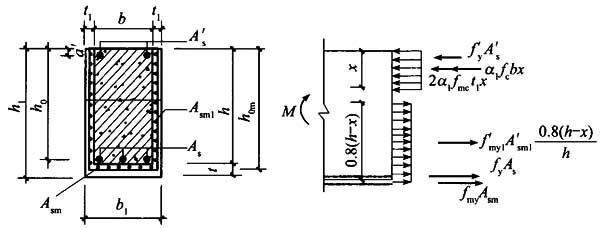

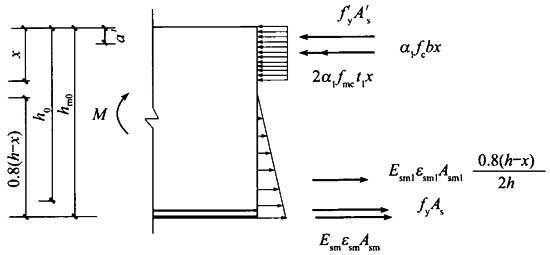

5.3.1 当初始荷载产生的弯矩小于原构件设计弯矩的20%时,可按一次受力计算构件的正截面受弯承载力(图5.3.1),其正截面受弯承载力应符合下列规定:

图5.3.1 受弯构件一次受力正截面承载力计算简图

式中:M——加固后构件的弯矩设计值;

fy、f′y——原构件钢筋抗拉、抗压强度设计值;

As、A′s——原构件中纵向受拉、受压钢筋截面积;

fmy——梁底钢筋网钢筋抗拉强度设计值;

fmy1——梁侧钢筋网钢筋抗拉强度设计值;

fc——原构件混凝土轴心抗压强度设计值;

fmc——水泥复合砂浆轴心抗压强度设计值;

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋截面积;

Asm1——钢筋网片中梁侧面纵向钢筋网面积;

b、h——原构件截面宽度、原构件截面高度;

h0——原构件截面有效高度;

hm0——加固后构件的截面有效高度;

x——加固梁混凝土受压区高度;

a′——梁受压钢筋合力点至截面近边的距离;

α1——按受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值之比确定的系数,当混凝土强度等级不超过C50时,α1取1.0;当混凝土强度等级为C80时,α1取0.94;其间按线性内插法确定;

ξb——一次受力构件加固后相对界限受压区高度,按本规程第5.3.4条的规定计算。

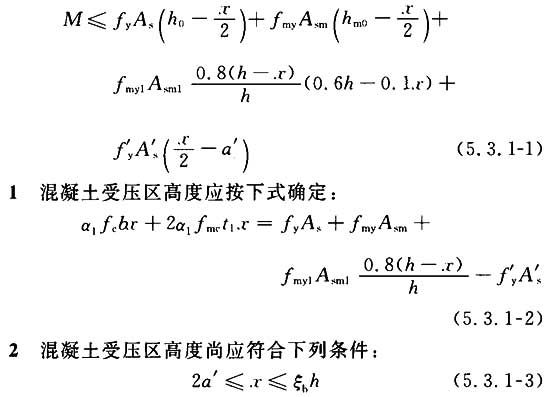

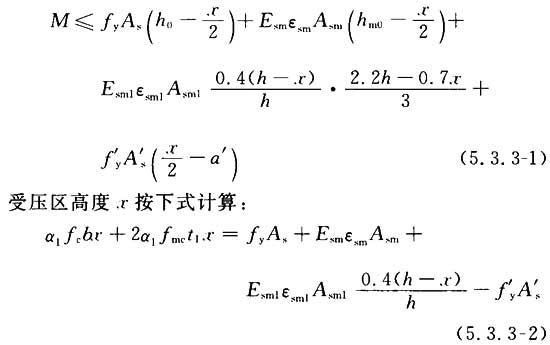

5.3.2 当初始荷载产生的弯矩大于原构件设计弯矩的20%时,应按二次受力计算构件的正截面受弯承载力(图5.3.2),其正截面受弯承载力应符合下列规定:

图5.3.2 受弯构件二次受力正截面承载力计算简图

式中:ξ′b——二次受力构件加固后相对界限受压区高度,按本规程第5.3.4条的规定计算。

5.3.3 当按公式(5.3.2-1)及公式(5.3.2-2)算得加固后混凝土受压区高度x与加固前原截面有效高度h0的比值x/h0大于原截面相对界限受压区高度时,应考虑底部钢筋网未屈服,其二次受力构件的正截面受弯承载力应符合下列规定(图5.3.3):

图5.3.3 受弯构件二次受力底部加固钢筋网未屈服正截面承载力计算简图

式中:Esm——梁底钢筋网钢筋弹性模量;

Esm1——梁侧钢筋网钢筋弹性模量;

εsm——梁底钢筋网钢筋拉应变;

εcu——混凝土极限压应变,εcu取0.0033;

εsm1——梁侧钢筋网钢筋拉应变。

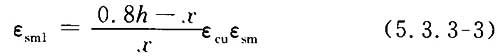

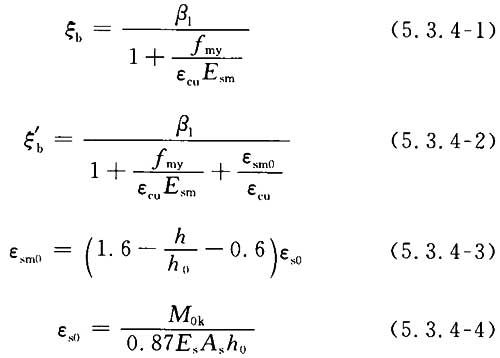

5.3.4 受弯构件加固后相对界限受压区高度ξb、ξ′b,应按下列公式确定:

式中:β1——计算系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定值采用;

εs0—加固前,在初始弯矩M0k作用下原受拉钢筋的应变值;

εsm0——梁底部钢筋网钢筋滞后应变;

Es——原构件钢筋弹性模量;

M0k——加固前受弯构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩。

5.3.5 当仅板底或板顶面设置复合砂浆钢筋网加固钢筋混凝土板时,仍按本规程第5.3.1~5.3.4条计算,但Asm1应取0。

5.4 斜截面承载力计算

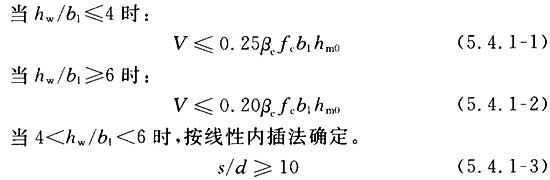

5.4.1 受弯构件加固后的斜截面及加固钢筋网的间距与直径应符合下列规定:

式中:V——加固后构件的剪力设计值;

βc——混凝土强度系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用;

hw——截面的腹板高度,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用;

b1——加固后构件的截面宽度;

s——加固筋的间距;

d——加固筋的直径。

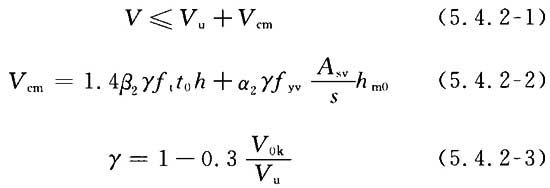

5.4.2 加固后受弯构件的斜截面受剪承载力可按下列公式计算:

式中:Vu——原构件的抗剪承载力,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的方法计算;

Vcm——复合砂浆钢筋网的抗剪承载力;

fyv——竖向加固筋的屈服强度;

Asv——配置在同一截面内竖向加固钢筋的面积,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中箍筋面积的计算方法确定;

s——竖向钢筋网穿孔间距;

t0——加固层单侧的厚度(抗剪加固都按双面加固考虑);

α2——加固钢筋抗剪承载力的影响系数,α2取0.9;

β2——加固水泥复合砂浆抗剪承载力的影响系数,β2取0.5;

γ——二次受力影响系数。

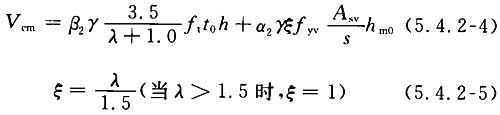

对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力设计值占总剪力设计值的75%以上的情况)的独立梁,当按公式(5.4.2-1)计算时,Vcm应按下式计算:

式中:ξ——剪跨比λ影响系数;

λ——计算截面的剪跨比,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的方法计算。

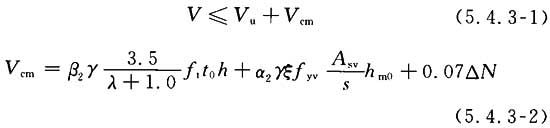

5.4.3 加固后偏心受压构件的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

式中:λ——偏心受压构件计算截面的剪跨比,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的方法计算;

△N——偏心受压构件增加的受压承载力,为本规程第5.5节正截面受压承载力的计算值减去原构件的实际承载力设计值。

5.5 正截面受压承载力计算

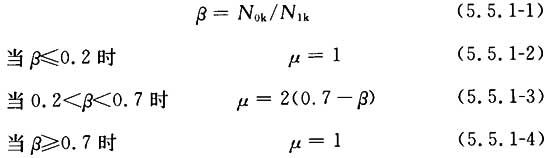

5.5.1 为确定加固层滞后应力,加固层钢筋网强度利用系数μ应按以下规定确定:

式中:β——二次受力加固柱的第一次受力的应力水平指标;

N0k——加固前受压构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力;

N1k——加固前受压构件轴向承载力标准值;

μ——加固层材料强度利用系数。

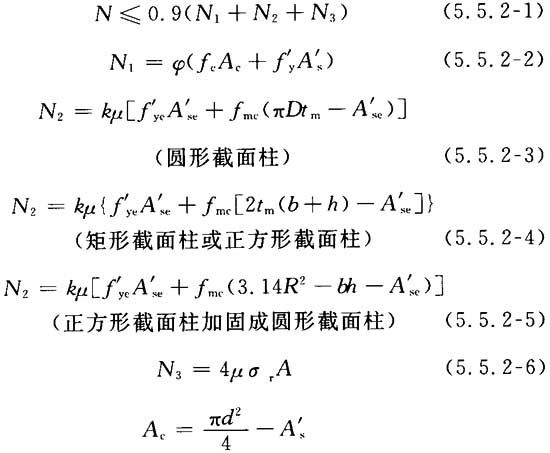

5.5.2 轴心受压构件正截面承载力应按下列公式计算:

式中:N——加固后构件轴向压力设计值;

N1——原柱未受约束作用时能承担的轴向压力设计值;

N2——加固层承担的轴向压力设计值;

N3——原柱混凝土因受加固层约束作用承担轴向压力设计值的提高值;

φ——钢筋混凝土构件的稳定系数,按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中表6.2.15采用;

fc、Ac——原构件混凝土轴心抗压现有(/残余)强度设计值、混凝土现有有效截面面积,当原柱纵筋配筋率不大于0.03时,可不扣除A′s;

f′y、A′s——原构件钢筋抗压强度设计值、原构件受压钢筋截面面积;

k——加固层的抗压强度有效利用系数,对于上下端横向钢筋网加密的柱取0.3;

f ′ye、A′se——纵向钢筋网的抗压强度设计值和横截面总面积;

fmc——水泥复合砂浆轴心抗压强度设计值;

D——原柱横截面直径;

tm——实际采用的加固层厚度,宜为20mm~30mm;

b——原构件截面宽度;

h——原构件截面高度;

R——矩形截面柱或方柱加固成圆柱后的半径;

σr——横向钢筋网的径向有效约束应力,可按本规程第5.5.4条的规定确定;

A——原柱横截面面积;

r——捣角圆弧半径。

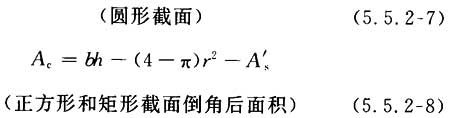

对于轴心受压柱的加固,按式(5.5.2-1)算得的构件受压承载力设计值不应大于按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010算得的构件受压承载力设计值的1.3倍。此外,当遇到下列一种情况时,不应计入横向钢筋网的影响,即取式(5.5.2-1)中N3。

1 当柱加固后长细比 时;

时;

2 当横向钢筋网的体积配筋率ρw<0.16%时。

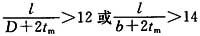

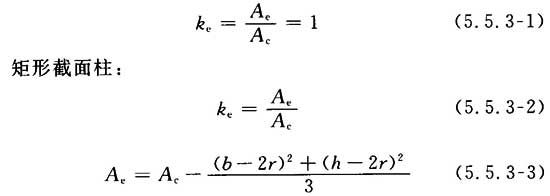

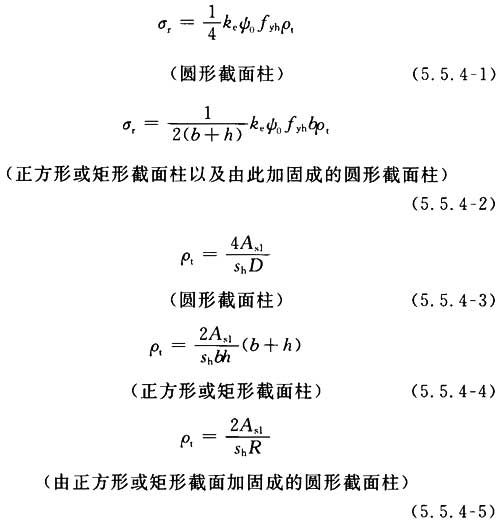

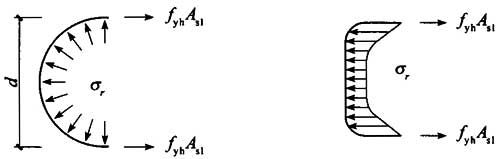

5.5.3 径向有效约束率ke可按下列规定确定(图5.5.3):

圆形截面柱及由矩形截面柱加固成的圆形截面柱:

式中:Ae——混凝土有效约束面积;

Ac——加固前原柱混凝土净截面面积;

ke——径向有效约束率。

图5.5.3 有效约束率计算简图

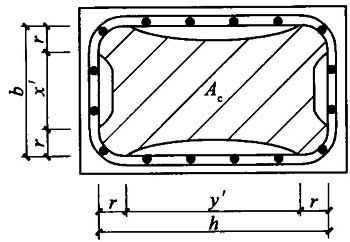

5.5.4 径向有效约束应力σr可按以下规定确定(图5.5.4):

式中:fyh——横向钢筋网抗拉强度设计值;

As1——横向钢筋网的单肢截面面积;

ψ0——原柱混凝土强度影响系数,当fcu,k≤45MPa,ψ0取2.0;

ρt——横向钢筋网体积配筋率;

sh——横向钢筋网间距。

图5.5.4 有效约束应力计算简图

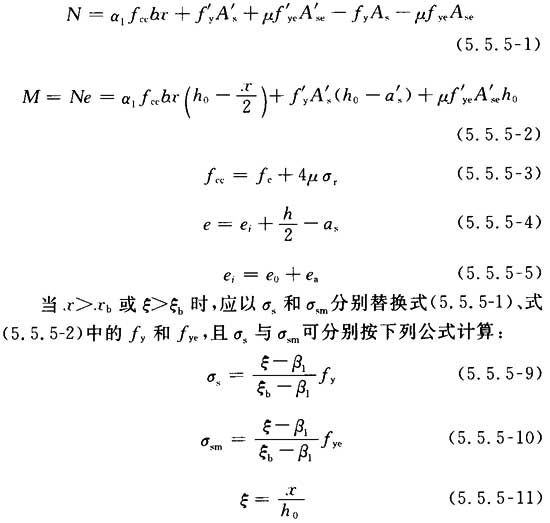

5.5.5 被加固的矩形截面偏心受压柱的承载力应按下列公式计算(图5.5.5):

式中:fcc——考虑约束效应的混凝土强度设计值,σr按本规程第5.5.4条的规定确定;

fye、Ase——分别为纵向钢筋网的抗拉强度设计值及其总面积;

f′ye、A′se——分别为纵向钢筋网的抗压强度设计值及其总面积;

σs——原构件纵向受拉钢筋或受压较小边钢筋的应力;

σsm——加固后钢筋网中纵向受拉钢筋或受压较小边纵向钢筋的应力;

x——等效受压区高度;

e——外加轴向压力作用点至纵向受拉钢筋合力作用点间的距离;

ei——初始偏心距;

e0——外加轴力对截面重心的偏心距,e0=M/N;

ea——附加偏心距;

xb——原构件截面等效受压区界限高度;

ξ、ξb——原构件截面的相对受压区高度与界限相对受压区高度;

β1——系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用。

图5.5.5 加固偏心受压柱计算简图

5.6 裂缝宽度验算

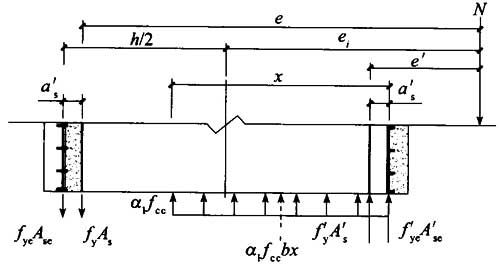

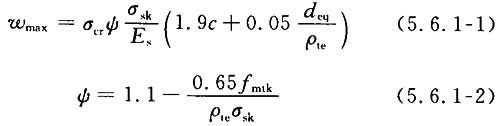

5.6.1 在三面或四面采用复合砂浆钢筋网加固的矩形和T形截面的钢筋混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度,可按下列公式计算:

式中:σcr——构件受力特征系数,对受弯构件取2.1,对轴心受拉构件取2.7;

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:当ψ<0.2时,取ψ=0.2;当ψ>1时,取ψ=1;对直接承受重复荷载的构件,取ψ=1;

fmtk——高性能水泥复合砂浆轴心抗拉强度标准值;

σsk——按荷载效应的标准组合计算的被加固钢筋混凝土构件中,加固用纵向受拉钢筋的应力;

Es——原梁纵向钢筋弹性模量;

c——加固用最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm):当c<20时,取c=20;当c>65时,取c=65;

ρte——按加固后有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;在最大裂缝宽度计算中,当ρte<0.01时,取ρte=0.01;

h——原梁梁高;

h0——原梁有效高度;

Ate——有效受拉混凝土截面面积,对轴心受拉构件,取加固后构件截面面积;

As0——加固后截面的换算钢筋面积;

deq——受拉区纵向钢筋的等效直径(mm);

Asm——钢筋网片中梁底纵向受拉钢筋的截面面积;

Asm1——钢筋网片中梁侧纵向加固钢筋的截面面积;

d——梁底纵向加固钢筋直径;

di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径(mm);

ni——受拉区第i种纵向钢筋的根数;

vi——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数,对光面钢筋取0.7,对带肋钢筋取1.0。

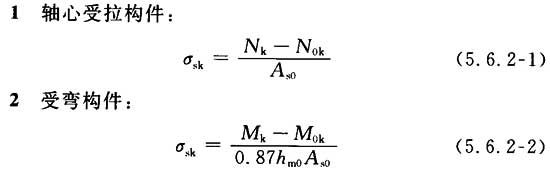

5.6.2 在荷载效应的标准组合下,加固后钢筋混凝土构件受拉区加固用纵向钢筋的应力可按下列公式计算:

式中:Nk——按荷载效应的标准组合计算的加固后构件的轴向力;

N0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的轴向力;

As0——加固后截面的换算钢筋面积;

Mk——按荷载效应的标准组合计算的加固后构件的弯矩值;

M0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩;

hm0——加固后构件的截面有效高度。

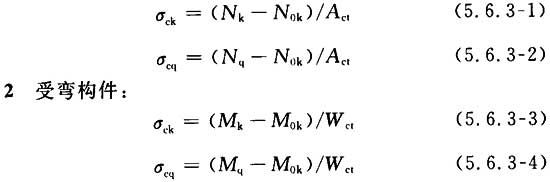

5.6.3 在荷载效应的标准组合和准永久组合下,加固后边缘修补砂浆的法向应力应按下列公式计算:

式中:Nq、Mq——按荷载效应的准永久组合计算的加固后构件的轴向力值、弯矩值;

Act——加固构件用砂浆换算截面面积;

Wct——加固构件用砂浆换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。

5.7 受弯构件挠度计算

5.7.1 三面或四面采用水泥复合砂浆钢筋网加固的钢筋混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度为原构件在实际静荷载作用下产生的挠度与构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度之和,原构件在实际静荷载作用下产生的挠度,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定计算;构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度可根据本规程给出的加固后构件的刚度用结构力学方法计算。

在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

加固后受弯构件的挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B进行计算,所求得的挠度计算值不应超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的限值。

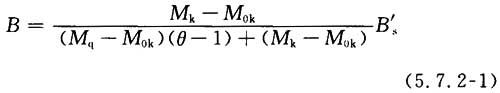

5.7.2 加固后矩形和T形截面受弯构件的刚度,可按下式计算:

式中:B——加固后矩形和T形截面受弯构件的刚度;

Mk——按荷载效应的标准组合计算的加固构件的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;

Mq——按荷载效应的准永久组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;

M0k——加固前构件验算截面上由初始荷载标准值产生的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;

B′s——荷载效应的标准组合作用下加固后构件的短期刚度,按本规程第5.7.3条的公式计算;

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,当ρ′=0时,取θ=2.0;当ρ′=ρ时,取θ=1.6;当ρ′为中间数值时,θ按线性内插法取用;此处ρ按本规程公式(5.7.3-2)确定。

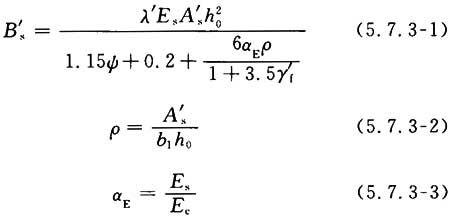

5.7.3 复合砂浆钢筋网加固混凝土受弯构件的短期刚度可按下列公式计算:

式中:Es——原梁钢筋弹性模量;

Ec——原梁混凝土弹性模量;

b1——加固后梁的截面宽度;

λ′——加固梁截面刚度折减系数,按表5.7.3的规定采用。

表5.7.3 加固梁截面刚度折减系数λ′

| M0/Mu | 20% | 30% | 50% | 70% |

| λ′ | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.30 |

注:M0为加固时梁承受的初始弯矩,Mu为原梁极限弯矩。M0/Mu为其他值时的取值按插值法计算。

5.8 受弯构件疲劳验算

5.8.1 水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件的正截面疲劳应力应按下列基本假定进行计算:

1 截面应变分布保持平面;

2 受压区混凝土压应力图形为三角形;

3 不考虑受拉区混凝土和复合砂浆的抗拉强度;

4 采用换算截面计算;

5 加固层与混凝土之间不产生粘结滑移和剥离。

5.8.2 在疲劳验算中,荷载应取用标准值;对吊车荷载应乘以动力系数,吊车荷载的动力系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取用。对跨度不大于12m的吊车梁,可取用一台最大吊车荷载,其他形式的重复作用荷载可参考吊车荷载考虑。

5.8.3 水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件正截面疲劳应力应符合下列要求:

式中:σfc,max——疲劳验算时截面受压区边缘纤维的混凝土压应力,按本规程公式(5.8.4-1)计算;

△σfs——疲劳验算时截面受拉区纵向钢筋(钢筋网中的钢筋)的应力幅,按本规程公式(5.8.4-2)计算;

ffc——混凝土轴心抗压疲劳强度设计值,按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中第4.1.6条确定;

△ffy——钢筋的疲劳应力幅限值,按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中表4.2.6-1采用。

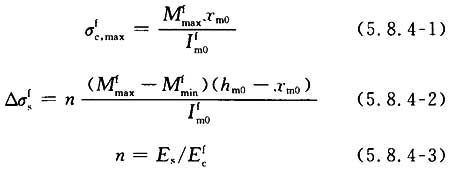

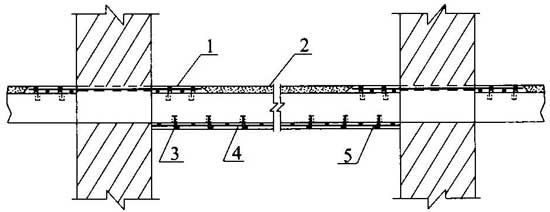

5.8.4 水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力和钢筋的应力幅应按下列公式计算:

式中:Mfmax、Mfmin——疲劳荷载产生的最大弯矩值和最小弯矩;

n——钢筋与混凝土疲劳变形模量的比值;

xm0——换算截面的受压区高度,按本规程公式(5.8.5-1)计算;

Ifm0——换算截面的惯性矩,按本规程公式(5.8.5-2)计算。

5.8.5 水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件疲劳验算时,换算截面的受压区高度xm0和惯性矩Ifm0应分别按下列公式计算:

式中:xm0——换算截面的受压区高度;

Ifm0——换算截面的惯性矩;

As、Asm、Asm1——分别为梁底纵筋、底部纵向钢筋网和侧面钢筋网的面积;

h0、hm0——分别为受压边缘至纵向受力钢筋和钢筋网截面重心的距离;

n、n1——钢筋和钢筋网与混凝土疲劳变形模量的比值,其中Efc按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010确定。

6 构造规定

6.1 钢筋网

6.1.1 当加固后的受弯构件应承受的剪力设计值V≤0.1bh0fc时,可采用三面U形的水泥复合砂浆钢筋网薄层加固,但必须按本规程第5.2.1条复核梁端处加固界面剪切承载力;当加固后的受弯构件应承受的剪力设计值V>0.1bh0fc时,应采用四面口形的复合砂浆钢筋网薄层加固,且钢筋网搭接应采用焊接。

6.1.2 当采用冷加工钢筋制作钢筋网时,不宜采用电焊、氧焊等热加工焊接。否则,冷加工钢筋的强度设计值应按HPB300的规定取用。

6.1.3 承受动力疲劳荷载的加固构件,钢筋网不应采用焊接冷加工钢筋。

6 构造规定

6.1 钢筋网

6.1.1 当加固后的受弯构件应承受的剪力设计值V≤0.1bh0fc时,可采用三面U形的水泥复合砂浆钢筋网薄层加固,但必须按本规程第5.2.1条复核梁端处加固界面剪切承载力;当加固后的受弯构件应承受的剪力设计值V>0.1bh0fc时,应采用四面口形的复合砂浆钢筋网薄层加固,且钢筋网搭接应采用焊接。

6.1.2 当采用冷加工钢筋制作钢筋网时,不宜采用电焊、氧焊等热加工焊接。否则,冷加工钢筋的强度设计值应按HPB300的规定取用。

6.1.3 承受动力疲劳荷载的加固构件,钢筋网不应采用焊接冷加工钢筋。

6.2 剪切销钉

6.2.1 剪切销钉宜采用热轧表面变形钢筋;其直径不宜大于12mm。从耐久性要求考虑,剪切销钉植筋应尽量采用结构无机植筋胶,在不便操作情况(如仰面植筋)下,可采用有机植筋胶。

6.2.2 被加固构件应采用剪切销钉以增强加固界面的抗剪强度,剪切销钉的直径和间距应按本规程第5.2.1条~第5.2.3条计算确定。

6.2.3 剪切销钉植入深度应符合下列规定:

1 用有机结构胶植剪切销钉,植入深度不应小于5d(d销钉直径),且不应小于40mm。

2 钢筋混凝土板底加固时,剪切销钉植入深度应在上述规定的基础上增加3d。

6.2.4 剪切销钉的间距不应小于销钉植入深度的2倍,销钉与试件边缘的距离不应小于60mm。

6.2.5 当按构造(不需按计算)设置剪切销钉时,其间距不应大于钢筋网同方向间距的3倍,销钉直径不应小于6mm。

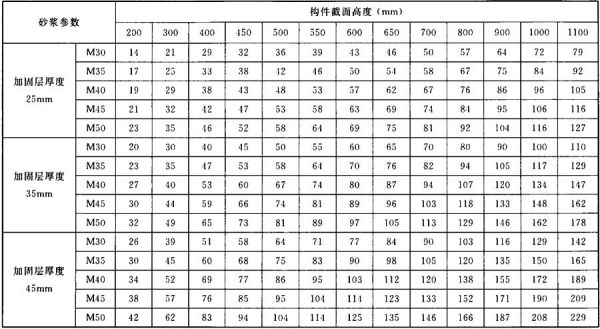

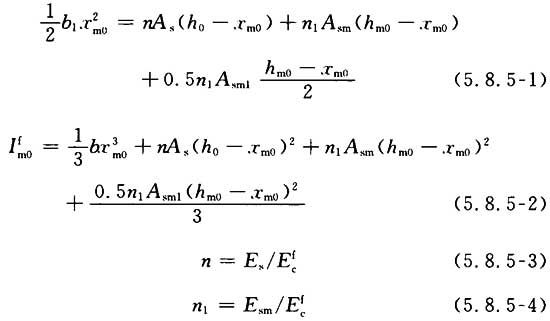

6.2.6 被加固构件或结构有耐火要求的,界面粗糙度和剪切销钉间距除满足本规程其他相关规定外,尚应满足表6.2.6的要求。

表6.2.6 不同耐火等级的界面粗糙度、剪切销钉间距

6.3 水泥复合砂浆层厚度和钢筋网保护层厚度

6.3.1 加固混凝土结构时,高性能水泥复合砂浆层厚度宜为25mm~45mm,且钢筋网的砂浆保护层厚度不宜超过25mm。

6.3.2 当钢筋网的砂浆保护层厚度不小于15mm,被加固构件的耐火极限要求分别为1.5h、2.0h、2.5h时,应在水泥复合砂浆层表面分别加抹不少于2mm、5mm、10mm厚的石膏、石灰砂浆面层或防火砂浆。

6.3.3 加固后的结构设计使用年限为20年及以下时,水泥复合砂浆钢筋网保护层厚度应大于或等于8mm。加固后的结构设计使用年限为20年至30年时,水泥复合砂浆钢筋网保护层厚度应大于或等于10mm。加固后的结构设计使用年限为30年至40年时,水泥复合砂浆钢筋网保护层厚度应大于或等于12mm。加固后的结构设计使用年限为40年以上时,水泥复合砂浆钢筋网保护层厚度应大于或等于14mm。

6.4 界面粗糙度

6.4.1 混凝土结构表面经凿毛后的粗糙度可按下式计算:

式中:nr——界面粗糙度;

H——平均抹砂深度(均匀凿毛后,可按本规程附录A方法测量);

δ——表面凿毛最大深度限值,取10mm。

6.4.2 加固混凝土构件表面凿毛程度可按下列规定划分为三个粗糙度等级:

Ⅰ级粗糙度:nr<0.1

Ⅱ级粗糙度:0.1≤nr≤0.2

Ⅲ级粗糙度:nr>0.2

加固混凝土构件表面的粗糙度等级不宜低于Ⅱ级;对于临时建筑结构的加固,混凝土构件表面的粗糙度等级不宜低于Ⅰ级。

6.5 钢筋混凝土板

6.5.1 钢筋混凝土板的板底加固,应采用粘结力强的高性能水泥复合砂浆,且剪切销钉的植入深度应符合本规程第6.2.3条的要求。

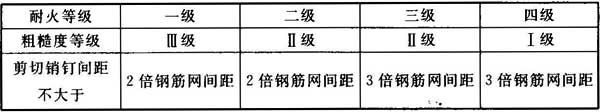

6.5.2 钢筋混凝土板的板顶负弯矩区加固,钢筋网应穿过墙体(图6.5.2)或植入板边梁体。

图6.5.2 加固钢筋混凝土板构造

1-复合砂浆;2-普通砂浆粉刷层;3-剪切销钉;4-复合砂浆薄层;5-钢筋网

6.6 钢筋混凝土柱

6.6.1 计算加固柱的承载力及进行加固施工时,应符合下列要求:

1 对于轴心受压柱的加固,当柱加固后长细比 时,不应考虑横向钢筋网的影响,即取σr=0;

时,不应考虑横向钢筋网的影响,即取σr=0;

2 当将轴心受压的方柱或矩形截面柱加固成圆柱时,应先将四棱角的混凝土保护层全部凿掉,且呈圆弧状。加固层砂浆宜通过所支圆模的侧孔压力灌入,对于圆柱或由方柱和矩形截面柱加固成的圆柱,其圆形加固层的横向钢筋网可螺旋式布置;

3 钢筋网纵向钢筋网间距sL不宜小于横向钢筋网间距sT,也不宜过大,可取sT≤sL≤4sT;

4 为了避免加固层剥离破坏,除了柱身凿毛、冲刷、界面剂及水泥复合砂浆的使用满足相应的操作规程外,在柱加固层的上、下端的1.5h或1.5d柱高范围内,横向钢筋网间距应加密,可取柱跨中间距sT的一半。

6.7 钢筋混凝土梁柱节点

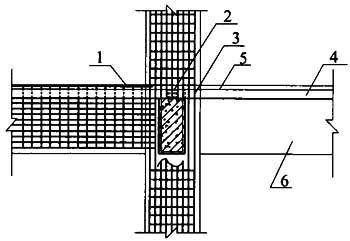

6.7.1 钢筋混凝土框架节点处的梁、柱表面复合砂浆钢筋网的钢筋宜植入梁端的柱子或柱端的梁体(图6.7.1);不被梁阻隔的柱角处钢筋网可穿过楼板不截断。

图6.7.1 节点处的梁、柱复合砂浆钢筋网构造

1-梁端纵向网筋植入柱内;2-柱端竖向网筋植入下柱;3-柱角竖向网筋穿板连接下柱网筋;4-楼板:5-HPFL面层;6-梁侧面HPFL

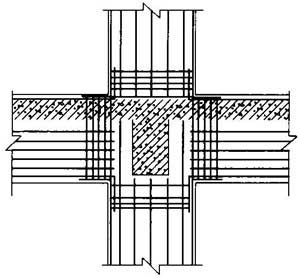

6.7.2 当柱截面宽度小于400mm时,节点处的梁、柱表面复合砂浆钢筋网的钢筋可弯折锚固于端部的柱、梁表面复合砂浆层内,并用梁、柱端加密箍筋约束弯折的纵向钢筋(图6.7.2)。

图6.7.2 柱截面宽度小于400mm时节点处的梁、柱复合砂浆钢筋网构造

6.8 钢筋混凝土剪力墙

6.8.1 钢筋混凝土剪力墙的加固宜采用双面复合砂浆钢筋网加固;当用单面复合砂浆钢筋网加固时,不应考虑加固层参与受压和对原墙体的约束作用。

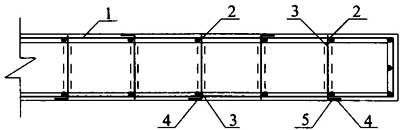

6.8.2 端部有明柱的钢筋混凝土剪力墙采用复合砂浆钢筋网的加固,复合砂浆钢筋网的横向钢筋应植入端部明柱(图6.8.2-1);端部无明柱的钢筋混凝土剪力墙采用复合砂浆钢筋网加固,复合砂浆钢筋网的横向钢筋应绕过剪力墙的端部(图6.8.2-2)。

图6.8.2-1 端部有明柱的钢筋混凝土剪力墙的加固构造

1一钢筋网;2-焊接;3-网筋植入柱内;4-复合砂浆层;5-90°直钩;6-拉筋

图6.8.2-2 端部无明柱的钢筋混凝土剪力墙的加固构造

1-钢筋网;2-焊接;3-拉筋;4-90°直钩;5-复合砂浆

6.8.3 在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,用高性能水泥复合砂浆钢筋网加固的钢筋混凝土剪力墙,宜根据结构分析所得的内力和本规程第5.5.1条~第5.5.5条的有关规定,按偏心受压进行正截面承载力计算。当用双面夹心加固,且用拉筋对两面加固层进行可靠拉结时,约束系数ke可取为1.0;当用单面加固时,ke取为0。

7 施 工

7.1 一般规定

7.1.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构构件,应有加固施工图和施工技术措施。

7.1.2 加固施工应按下列工序进行:

1 施工准备;

2 钢筋加工;

3 混凝土构件表面处理;

4 混凝土构件植入剪切销钉;

5 绑扎安装钢筋网;

6 复合砂浆制配;

7 抹压或喷射复合砂浆;

8 养护。

7.1.3 钢筋的品种、规格、性能和复合砂浆的性能均应满足设计要求。

7.1.4 在进行混凝土表面处理后,应对被加固表面反复浇水湿润。

7.1.5 在混凝土表面植入销钉前,销钉位置应按加固设计要求放线定位。

7 施 工

7.1 一般规定

7.1.1 采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构构件,应有加固施工图和施工技术措施。

7.1.2 加固施工应按下列工序进行:

1 施工准备;

2 钢筋加工;

3 混凝土构件表面处理;

4 混凝土构件植入剪切销钉;

5 绑扎安装钢筋网;

6 复合砂浆制配;

7 抹压或喷射复合砂浆;

8 养护。

7.1.3 钢筋的品种、规格、性能和复合砂浆的性能均应满足设计要求。

7.1.4 在进行混凝土表面处理后,应对被加固表面反复浇水湿润。

7.1.5 在混凝土表面植入销钉前,销钉位置应按加固设计要求放线定位。

7.2 施工准备

7.2.1 施工前应认真阅读设计施工图,并复核被加固构件的尺寸。

7.2.2 施工前应根据施工现场和被加固混凝土结构构件的实际情况拟订施工方案和施工计划。

7.2.3 施工前应对所使用的界面剂、销钉、钢筋、复合砂浆材料及机具等做好施工前的检查与准备工作。

7.2.4 施工前应对材料进场检验和验收。

7.3 钢筋加工

7.3.1 钢筋的调直应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7.3.2 钢筋网焊接时应采用电阻电焊工艺制作,焊接工艺应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

7.3.3 钢筋网的搭接位置和长度应符合本规程第6.5节~第6.7节的规定。

7.3.4 加工好的钢筋或钢筋网应按被加固构件做对应的编号和分批存放。

7.4 原混凝土构件表面处理

7.4.1 原混凝土构件表面处理应符合下列规定:

1 应清除被加固构件表面的抹灰层,并应清理剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层;

2 应按设计要求对裂缝进行灌浆或封闭处理;

3 应除去被加固混凝土表面的浮浆、油污等杂质,并按界面粗糙度等级要求(见本规程第6.4节的规定)做凿毛处理;

4 当发现原构件露筋部分已经出现颗粒状或片状老锈,应进行除锈处理。

7.4.2 混凝土表面应用压力水冲洗干净,之后应在需涂抹复合砂浆部分的表面均匀地涂一层界面剂。

7.5 混凝土构件植入剪切销钉

7.5.1 制作销钉时,销钉直径、长度、钢筋等级及形状等应符合设计要求。

7.5.2 采用机械钻孔,其孔径及孔深应符合设计要求,并应清除孔内粉末及污物。

7.5.3 剪切销钉的植筋质量应满足设计要求。

7.5.4 植入剪切销钉时,剪切销钉的植入深度与外露长度均应满足设计要求。

7.5.5 宜在植入剪切销钉24h后进行下一道工序。

7.6 绑扎安装钢筋网

7.6.1 钢筋的品种、性能应符合设计要求。钢筋进场时,应按现行国家标准规定抽取试件做力学性能复验,质量应符合标准规定的要求。

7.6.2 应按设计要求的尺寸截断钢筋。

7.6.3 按照设计要求放线定位后,在原构件表面进行钢筋网的绑扎,对于绑扎网应先用铁丝交叉绑扎,将钢筋固定于剪切销钉上,再绑扎其他位置的钢筋,靠近外围的两行应全部扎牢,中间部分可交错间隔固定。

7.6.4 钢筋网的网格间距、钢筋直径、位置以及与原混凝土表面的距离均应满足构造与设计要求。

7.6.5 钢筋网与销钉固定除采用铁丝交叉扎牢外,也可采用点焊固定。

7.7 喷抹水泥复合砂浆

7.7.1 喷抹复合砂浆宜在环境温度为5℃以上时进行施工,冬季施工应采取防冻措施。

7.7.2 复合砂浆的配制应满足设计要求。

7.7.3 喷抹砂浆前,应在混凝土表面反复浇水湿润,并待混凝土表面稍干无明水后进行抹灰。

7.7.4 复合砂浆宜加压喷抹在构件混凝土表面。

7.7.5 砂浆面层宜至少分三层喷抹,倒数第三层应将钢筋网与原混凝土表面的间隔空隙喷抹实;初凝前喷抹倒数第二层,倒数第二层砂浆应将钢筋网全部覆盖;第二层砂浆初凝前再喷抹最后一层至设计厚度。

7.7.6 各层砂浆的接茬部位必须错开,应压平粘牢,最后一层砂浆初凝前宜再压光两三遍。

7.8 养 护

7.8.1 混凝土构件抹复合砂浆完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

1 室内施工后,宜将门窗关闭,室外构件要采取措施防止烈日曝晒,宜设有专门人员负责养护。

2 应在抹砂浆完毕后1h内,喷水雾对复合砂浆进行保湿养护。

3 复合砂浆养护用水与拌制用水应相同,浇水次数应能保持复合砂浆处于湿润状态。

4 采用塑料布覆盖养护的复合砂浆,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内表面有凝结水。

7.8.2 当日平均气温低于5℃时,不得浇水养护;应采用其他加温加湿方法养护。

7.8.3 当复合砂浆表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂。

8 检验与验收

8.1 一般规定

8.1.1 水泥复合砂浆钢筋网加固工程施工质量验收可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。其中分项工程可按钢筋、销钉与结合面、复合砂浆施工与加固结构等划分,每一分项工程质量的验收应分成主控项目和一般项目;上一分项工程未经验收合格不应进行下一分项工程的施工。

8.1.2 当一个单位工程同时使用多种加固方案时,本方案可作为其中的一个子分部工程进行验收。

8 检验与验收

8.1 一般规定

8.1.1 水泥复合砂浆钢筋网加固工程施工质量验收可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。其中分项工程可按钢筋、销钉与结合面、复合砂浆施工与加固结构等划分,每一分项工程质量的验收应分成主控项目和一般项目;上一分项工程未经验收合格不应进行下一分项工程的施工。

8.1.2 当一个单位工程同时使用多种加固方案时,本方案可作为其中的一个子分部工程进行验收。

8.2 钢筋分项工程

8.2.1 当钢筋及钢筋网的品种、型号需作变更时,应办理设计变更文件。

8.2.2 在抹复合砂浆之前,应对下列项目进行钢筋隐蔽工程验收:

1 钢筋数量及钢筋网的品种、规格、位置;

2 销钉规格、数量、位置;

3 钢筋网的连接方式、接头位置及钢筋保护层。

8.2.3 钢筋原材料的检查与验收可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中的规定执行。

8.2.4 钢筋加工主控项目的检验与验收应符合下列规定:

1 加工件用原材料的品种、规格和强度等级应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查验收资料和复验报告。

2 钢筋焊接网的抗拉强度、伸长率、冷弯及抗剪试验结果应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114中的规定。

检查数量:可按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定执行。

检查方法:对外观质量、几何尺寸和钢筋直径,应按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的合格进行检查,对于焊接接头应按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27的规定进行试验。

8.2.5 钢筋加工一般项目的检验与验收应符合下列规定:

1 钢筋加工应符合本规程第7.3条的规定,其调直质量和尺寸偏差的检查验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定。

2 钢筋焊接网的外观质量和尺寸偏差的检查与验收应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。

8.2.6 钢筋网安装主控项目的检验与验收应符合下列规定:

受力钢筋或钢筋网的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,钢尺和卡尺量。

8.2.7 钢筋网安装一般项目的检验与验收应符合下列规定:

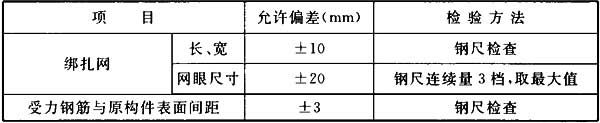

1 钢筋网安装应符合本规程第7.6节的规定,其允许偏差应符合表8.2.7的规定。

表8.2.7 钢筋网安装位置的允许偏差

检查数量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

2 钢筋网与销钉之间的固定应符合本规程第7.6.5条的规定。

检查数量:同一检验批构件抽查10%且不少于3件。

检查方法:手摇动观察。

8.3 销钉与结合面分项工程

8.3.1 销钉与结合面主控项目的检验与验收应符合下列规定:

1 销钉植入混凝土中的数量和锚固强度应符合设计要求。

检查数量:每种规格销钉随机抽查5%,且不少于5根。

检查方法:应按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367规定的试验方法及评定标准执行。

2 原构件混凝土表层不得有本规程第7.4.1条所指的劣化混凝土,表面不得有浮浆和油污,界面剂无漏涂或剥落现象。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查测强报告与观察和敲击检查,必要时可采用回弹法测其强度。

3 原构件外露的钢筋表面应符合本规程第7.4.1条的规定。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

8.3.2 销钉与结合面一般项目的检验与验收应符合下列要求:

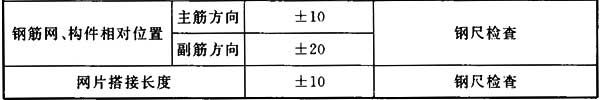

1 销钉、销钉孔及销钉植入后的位置、外露长度的尺寸偏差应符合表8.3.2的规定。

检查数量:同一检验批抽查10%且不少于3件。

表8.3.2 销钉、销钉孔允许偏差

2 原构件表面的一般缺陷应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定进行检查和处理。

8.3.3 销钉的拉拔检验应区分拉拔型或剪切型。对于剪切型销钉,在满足本规程第5.2.1条的前提下,拉拔应力达到销钉本身抗拉强度的60%即认为合格。

8.4 复合砂浆分项工程

8.4.1 对于原材料主控制项目,其水泥、外加剂以及氯化物和碱的总含量的检查与验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

8.4.2 原材料一般项目的检验与验收应符合下列规定:

1 配制复合砂浆用的中砂和水的检查与验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

2 复合砂浆用纤维应符合有关产品标准的规定。

检查数量:按进场批次逐批检查。

检查方法:检查产品出厂合格证。

8.4.3 复合砂浆施工主控项目的检验与验收应符合下列规定:

1 复合砂浆配合比应按设计要求进行现场试配,其性能应符合设计要求。

检查方法:检查配合比设计报告。

2 加固施工用复合砂浆的强度等级应符合设计要求。用于检查的强度试件应在涂抹施工地点随机抽取,留取的试件应符合下列规定:

每工作班拌制的同一配合比的砂浆,取样不少于1次;

每一楼层、同一配合比的砂浆,取样不少于1次;

每次取样应至少留一组标准养护试件和根据实际需要留若干组同条件养护试件。

检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

3 配置砂浆用原材料称量的允许偏差应符合表8.4.3的规定。

表8.4.3 每盘原材料称量的允许偏差

| 材料名称 | 允许偏差 |

| 水泥、掺合料、纤维 | ±2% |

| 骨料 | ±3% |

| 水、外加剂 | ±2% |

4 砂浆的运输、涂抹和间歇的全部时间不得超过砂浆的初凝时间。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

8.4.4 复合砂浆施工一般项目的检验与验收应符合下列规定:

1 施工缝的留置和处置应按设计要求和施工技术方案执行。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

2 施工完毕后应按施工技术方案及时采取有效的措施进行养护。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

8.5 加固结构分项工程

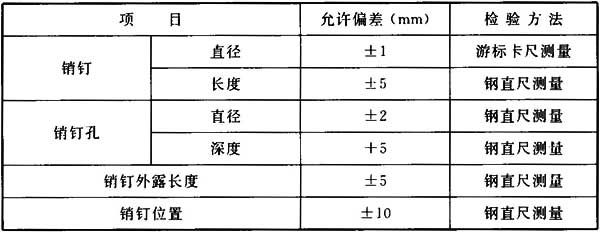

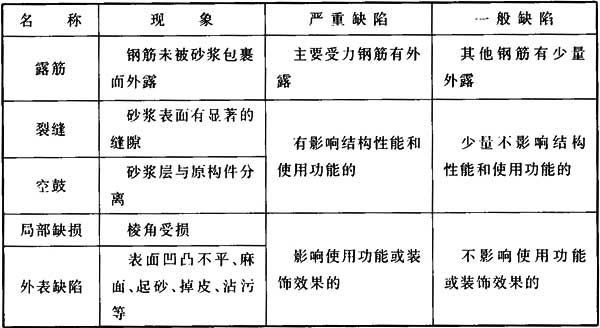

8.5.1 加固层的覆盖面应符合设计要求。加固结构的质量缺陷分严重缺陷和一般缺陷两类,其质量应由监理(建设)单位、施工单位等各方面根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.5.1-1和表8.5.1-2确定,对出现的缺陷度应当予以妥善处理。

表8.5.1-1 加固构件外观质量缺陷

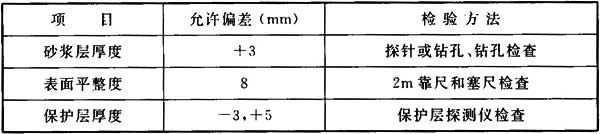

表8.5.1-2 加固构件尺寸允许偏差

8.5.2 加固结构主控项目的检验与验收应符合下列规定:

1 水泥复合砂浆试件在同条件下养护强度应合格。

检查数量与检查方法:应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

2 结构的加固层不应存在外观质量和尺寸偏差的严重缺陷。

检查数量:全数检查。

检查与处理方法:应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

8.5.3 加固结构一般项目的检验与验收应符合下列规定:

1 结构加固层的外观质量不宜存在一般缺陷。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查技术处理方案。

2 结构加固层的一般尺寸偏差应合格。

检查数量:应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量收规范》GB 50204的规定。

附录A 被加固构件表面粗糙度处理及评定

A.0.1 被加固混凝土构件表面粗糙度处理应符合下列规定:

1 被加固混凝土构件表面应凿毛,形成凹凸不平的粘结面。

2 凿毛最大深度不应超过10mm。凿毛时应对混凝土构件的被加固面进行全方位打磨。

A.0.2 被加固混凝土表面粗糙度评定应符合下列规定:

1 应采用标准石英砂掺水对凿毛面进行抹砂,并测定平均抹砂深度;

2 测定平均抹砂深度时应按下列工艺流程进行:

1)凿毛。

2)清理表面。

3)抹砂。

4)刮砂:选择200mm×200mm方形区域作为一个测区将砂轻轻刮下。

5)测量刮下砂的体积:可布置至少两个测区,同一测区刮砂体积应测量3次,取平均值。取各测区砂的体积均值作为最终体积。

A.0.3 被加固构件表面粗糙度评定应按下列公式确定:

式中:H——平均抹砂深度(mm);

V——边长为200mm×200mm区域内抹入的标准砂体积(mm3);

A——方形区域面积(mm2);

nr——界面粗糙度;

δ——凿毛最大深度限值,取10mm。

A.0.4 混凝土表面粗糙度划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等级,划分标准可按本规程第6.4.2条执行。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计规范》GB 50017

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

《钢结构焊接规范》GB 50661

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB 5117

《热强钢焊条》GB 5118

《混凝土外加剂》GB 8076

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《混凝土用水标准》JGJ 63

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《混凝土膨胀剂》JC 476

《纤维混凝土结构技术规程》CECS 38

中国工程建设协会标准

水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程

CECS 242:2016

条文说明

修订说明

《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》CECS 242:2008(以下简称2008版规程)自从2008年向全国颁布以来,在全国各地的结构加固中得到了较广泛应用,特别是四川汶川地震以后的震后加固与重建,本规程起到了重要的作用。

2008版规程不仅在加固钢筋混凝土结构方面,而且在加固砌体结构方面也起到了重要作用。许多地方和单位将被加固的砌体结构当成最低标号的混凝土构件按本规程进行加固,也获得了明显的效果。水泥复合砂浆钢筋网加固方法,具有优良的力学性能以及耐久性、耐火性等特点,又具有对环境影响小、施工方便、价格低廉、经济效益好、对原构件尺寸和自重影响较小等优点。从过去几年的工程应用情况来看,2008版规程的编纂比较严谨,未发现2008版规程有明显的错误,工程单位对2008版规程使用也无反馈意见。

由于水泥复合砂浆钢筋网与被加固构件界面的粘结性能是确保加固效果的重要因素,而结构表面粗糙度直接影响加固构件的界面粘结性能,但2008版规程对被加固构件表面粗糙度的描述缺乏定量的方法,不利于确保加固质量。

另外,复合砂浆钢筋网加固技术已被大量应用于公路桥梁的加固,受到诸如汽车载荷等往复疲劳荷载的影响,但2008版规程中,对于被加固构件的疲劳应力计算未做规定,不便于工程应用。

鉴于以上情况,这次规程修订在2008版规程的基础上增补了被加固构件的表面粗糙度的定量描述以及被加固构件的疲劳强度计算两个内容。

本规程是在《水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程》CECS 242:2008的基础上修订的,2008版规程的主编单位是湖南大学,参编单位是中国联合工程公司、湖南大兴加固改造工程有限公司、湖南省建筑设计院、汕头大学、陕西省建筑科学研究设计院、长沙磊鑫土木技术工程有限公司、西安市建设工程质量检测中心、中机国际工程设计研究院、湖南工业大学、常州市鼎达建筑新技术有限公司、江苏省建工集团有限公司,主要起草人员是尚守平、施楚贤、黄政宇、曾令宏、卜良桃、蒋隆敏、王海东、周子范、陆锋、陈忻、方萍、陈大川、熊光晶、雷波、张毛心、熊竹初、张友亮、孙福田、吴方伯、王华勤、许宁、龙凌霄、戴睿、罗利波、颜军、聂旭、高法启、张瑞文、周方圆、刘沩、奉杰超、王先华、陆建彬。

1 总 则

1.0.1 水泥复合砂浆是用硅酸盐水泥和高强混凝土用的掺合料为主要成分并掺入外加剂和少量短纤维,加水和砂拌和而成。采用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构是一项新的加固技术,制订本规程,是为了确保水泥复合砂浆钢筋网加固工程质量和安全,以获得良好的经济效益和社会效益,并使其在混凝土结构加固领域中的应用规范化。

1.0.2 本规程的适用范围是加固工业与民用房屋建筑和及其构筑物混凝土结构的设计、施工及验收。混凝土结构因混凝土碳化、设计失误、施工错误、材料质量不符合要求、荷载增加、使用功能改变以及因遭受火灾、水灾、风灾、地震等灾害使结构和构件遭到损坏,均可采用高性能水泥复合砂浆钢筋网进行加固处理。

1.0.3 本规程是在现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204基础上编制的,所以除本规程规定的条文之外的相关内容应遵守现行国家相关标准的规定。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 道路、桥梁工程的加固可参照本规程使用。混凝土结构加固前按国家现行有关鉴定标准进行结构可靠性检测鉴定,有利于摸清结构的病症所在,有针对性地对结构构件进行加固,以达到安全可靠、经济合理的目标。

3.1.5 原混凝土结构、构件按现场检测结果推定的混凝土强度等级低于C15级的情况比较多,如果低于C15的混凝土结构构件就不能被加固了,浪费也就大了。故此处将“不应”改成“不宜”,便于工程技术人员根据实际情况灵活处理。考虑同样情况,当考虑利用剪切销钉传递加固界面剪应力时,其原结构构件的混凝土强度等级不应低于C15级(从C20降低到C15)。

3.1.8 考虑到水泥复合砂浆属于无机材料,耐久性是比较好的,只要不遇强酸、强碱的侵蚀,加固混凝土结构的可使用年限还是比较长的。特别是户外的桥梁结构,希望使用年限都在100年以上,故将原来的使用年限不超过30年改为40年。加固混凝土结构的使用年限,目前的研究还不深入,还有待进一步深入研究。

3.1.10 用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构或构件施工工艺比较简单,技术要求不高,故没有必要要求有专门资质的施工队伍来施工。只要施工单位严格按照加固设计图进行施工即可。此处降低施工资质要求,更有利于普及这种简捷廉价的国产自有知识产权技术。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 道路、桥梁工程的加固可参照本规程使用。混凝土结构加固前按国家现行有关鉴定标准进行结构可靠性检测鉴定,有利于摸清结构的病症所在,有针对性地对结构构件进行加固,以达到安全可靠、经济合理的目标。

3.1.5 原混凝土结构、构件按现场检测结果推定的混凝土强度等级低于C15级的情况比较多,如果低于C15的混凝土结构构件就不能被加固了,浪费也就大了。故此处将“不应”改成“不宜”,便于工程技术人员根据实际情况灵活处理。考虑同样情况,当考虑利用剪切销钉传递加固界面剪应力时,其原结构构件的混凝土强度等级不应低于C15级(从C20降低到C15)。

3.1.8 考虑到水泥复合砂浆属于无机材料,耐久性是比较好的,只要不遇强酸、强碱的侵蚀,加固混凝土结构的可使用年限还是比较长的。特别是户外的桥梁结构,希望使用年限都在100年以上,故将原来的使用年限不超过30年改为40年。加固混凝土结构的使用年限,目前的研究还不深入,还有待进一步深入研究。

3.1.10 用水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构或构件施工工艺比较简单,技术要求不高,故没有必要要求有专门资质的施工队伍来施工。只要施工单位严格按照加固设计图进行施工即可。此处降低施工资质要求,更有利于普及这种简捷廉价的国产自有知识产权技术。

3.2 设计计算原则

3.2.3 水泥复合砂浆钢筋网加固柱子主要是利用复合砂浆钢筋网对原构件的约束力,提高柱子的延性和混凝土受压能力。故较适宜于轴压比过大、抗震性能不佳的混凝土柱加固。

水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土梁主要是利用梁底和梁侧的复合砂浆钢筋网提高跨中正截面抗弯强度和梁端的斜截面抗剪强度。

水泥复合砂浆钢筋网加固柱子时,柱端处钢筋网一般在梁底处断开,不连续,故不能抵抗以钢筋受拉破坏为主的大偏心受压破坏。因此,对于轴压比较小、偏心距较大的柱子,用高性能水泥复合砂浆钢筋网加固后,柱端处强度提高幅度不大。

同理,对于梁的加固,梁端处钢筋网一般在柱边处断开,不连续,因此不能提高梁端负弯矩区的承载力。

可采用植筋的方法使梁柱端的钢筋网连续锚固,解决大偏心受压柱和梁端负弯矩加固问题。

若对节点进行加固,使梁端、柱端处的钢筋连续受力,则能解决大偏心受压柱和梁端负弯矩加固问题。节点加固可采用复合砂浆钢筋网包裹或钢结构包裹的方法。

试验表明,水泥复合砂浆钢筋网对构件抗剪强度加固效果较好,采用四面围箍加固的效果更好,故允许提高的幅度也较大。

4 加固材料

4.1 水 泥

4.1.1~4.1.3 条文规定了加固用的水泥的要求。考虑到水泥复合砂浆中常掺入矿物外加剂、膨胀剂等,因此,应优先采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥;由于矿渣硅酸盐水泥泌水较大,综合性能比普通硅酸盐水泥掺细磨矿渣差,快硬硅酸盐水泥早期强度高,但细度大,且耐腐蚀性差,所以对砂浆长期耐久性不利。采用矿渣硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥时,应有工程实践经验。规定水泥的细度宜小于380m2/kg是考虑到高性能复合砂浆的强度等级较高,水泥用量较大,为了防止砂浆过大的收缩引起开裂而提出的。

4.2 外加剂

4.2.1 本条规定了加固中水泥复合砂浆中所用矿物外加剂、膨胀剂、化学外加剂的品种和技术要求。综合考虑砂浆的强度、变形性能和耐久性,规定了可采用的品种和等级;对于矿物外加剂,只需添加一种或几种,故改用“或”。对于膨胀剂,为了保证膨胀剂的使用效果,要求使用前进行限制膨胀率检测。

4.3 纤 维

4.3.1~4.3.3 考虑砂浆用纤维特点,规定了水泥复合砂浆用纤维的种类、规格和几何参数的要求。

4.5 水泥复合砂浆

4.5.1 复合砂浆全部称“水泥复合砂浆”,以突出水泥基无机材料为主。

4.6 钢筋及焊接材料

4.6.1 混凝土结构加固用钢筋的品种宜优先选用HRB335级热轧带肋钢筋主要是考虑优先选用延性好的热轧钢筋;将“应”改成“宜”是增加选用的灵活性。

5 计算规定

5.1 一般规定

5.1.1 把“初始荷载”改成“不可卸除”荷载更加明确了“初始荷载”的含义。

5 计算规定

5.1 一般规定

5.1.1 把“初始荷载”改成“不可卸除”荷载更加明确了“初始荷载”的含义。

5.2 剪切销钉增强加固界面计算

5.2.1 在水泥复合砂浆加固构件的界面上,用结构胶黏剂植入剪切销钉,其作为后锚固件的剪切承载力除应满足公式(5.2.1-1)、公式(5.2.1-2)外,还应满足国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367及《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的计算及构造要求。用水泥复合砂浆加固构件的抗剪切承载力应采用双面加固。

5.2.2 本条对四面围绕加固和三面U形加固的界限给出了计算方法。对四面围绕加固,给出了竖向钢筋网穿孔的间距要求。同时,为了防止底部产生滑移破坏,对底部加固钢筋网的最大用量做了限制。

为了方便计算,将原有的计算公式进行简化,式中均布力作用下截面横向力矩系数S1=3.5α2f′yvA′svhm0,均布力作用下截面混凝土抗剪承载力系数H1=0.14β2fmct0h,集中力作用下截面横向力矩系数S2=2.5α2f′yvhm0A′sv,集中力作用下截面混凝土抗剪承载力系数H2=0.4β2fmct0h。四个系数可以通过查表的方式得到以方便工程技术人员计算。说明:“式中,当s′v<50mm时,应重新设计”;是考虑到计算出的s′v太小,不便于施工做出的新规定。

5.3 正截面受弯承载力计算

5.3.1 一次受力加固构件的计算,基本按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的计算方法执行;在考虑侧面加固钢筋网的作用时,为简化计算采用矩形计算图形。

5.3.2 二次受力加固构件的计算,在考虑侧面加固钢筋网的作用时,为简化计算,采用三角形计算图形。

5.3.3 本条为二次受力加固构件计算的补充。由于二次受力计算中受到原构件应力应变水平的影响,当按本规程第5.2.2条计算时,可能会遇到底部加固钢筋网不屈服的情况,此时要算出构件的滞后应变。

5.3.4 由于二次受力计算中受到原构件应力应变水平的影响,与现行《混凝土结构设计规范》GB 50010相比,受弯构件加固后相对界限受压区高度的计算也会发生变化,本条还用于计算滞后应变,本条的计算参考了现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367。

5.4 斜截面承载力计算

5.4.1 本条对受剪截面的限制仍按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定,并增加了加固钢筋的间距与直径比值的限制,即s/d≥10。

5.4.2、5.4.3 加固后构件的斜截面抗剪承载力计算分为两部分,对于原构件仍按照国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定计算,加固部分的计算考虑了加固复合砂浆、竖向加固筋对承载力的贡献,同时根据试验数据的统计给出了二次受力影响系数γ。抗剪加固都是按双面考虑,这里t0是单面复合砂浆厚度。

5.5 正截面受压承载力计算

5.5.1 试验研究表明,对于二次受力加固的柱,初始应力水平指标β的取值约大于0.5之后,被加固柱达到最大承载力即峰值应力时,加固层的纵、横向钢筋网均未达到屈服应变,即构件破坏是由被加固的核心柱的破坏引起的,而且β越大,钢筋网强度利用率越低,近似认为这种负增长规律符合线性关系。比较保守的认为当β值大于0.3之后,被加固柱达到最大承载力时,加固层钢筋网的设计强度就没有被充分利用;当β值大于0.7后,认为加固层对提高柱承载力就没有贡献了。

5.5.2 被加固的轴心受压构件正截面承载力设计值由原柱未被加固前的残余承载能力设计值N1、加固层直接承担的轴向压力设计值N2、原柱混凝土因受加固层约束作用而承担的轴向压力设计值N3三部分组成。

由于柱端处钢筋网在梁底处断开,故加固层未直接受压,其承担的轴向压力由粘结面上的剪应力传递获得。试验研究表明,构件破坏时,加固层轴向压应变为砂浆峰值压应变的30%~40%,故近似取加固层抗压强度有效利用系数为0.3。对于加固中小截面柱,这部分贡献不可忽略。

5.5.3 加固层对混凝土柱的径向约束应力σr仅由横向网筋来提供;忽略原柱间距为150mm以上的箍筋的约束作用。

5.5.4 加固层对方柱或矩形截面柱混凝土的约束作用或侧向弹性支承作用是不均匀的,这是由于这种弹性支承本身抗弯刚度在各处是不均匀的,即在柱侧平面处比在柱棱角处的抗弯刚度小。尽管柱棱角处经过倒角处理,但加固层在棱角区域相对于侧平面中部仍形成了应力集中,故应考虑径向有效约束率。径向有效约束率随柱截面边长和长宽比的增大和倒角圆弧半径减小而降低。

5.5.5 将加固偏压柱的承载力计算公式与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中公式(7.3.4)比较,前者将纵向钢筋网对轴向拉压应力的分担作用也计入了横向网筋的侧向约束受压混凝土的作用(通过fcc体现出来)。

5.6 裂缝宽度验算

5.6.1 公式(5.6.1-1)中1.9表示的是“无滑移理论”中考虑构件表面至钢筋的距离对裂缝间距的影响;0.05deq/ρte是为修正“无滑移理论”中钢筋界面上相对移动和裂缝宽度为零的假定,考虑“粘结-滑移”的影响引入的。“粘结-滑移”理论认为混凝土受拉裂缝之间的间距主要取决于混凝土的抗拉强度,钢筋的配筋率与直径及两者之间的平均粘结应力等。加固梁中对裂缝的发展起到主要影响的钢筋有:位于最下方的纵向钢筋(即梁底加固纵筋)和原底纵筋,对于一般的采用本规程加固方法,加固纵筋的直径要远小于原底纵筋,这和普通钢筋混凝土双层配筋梁有所区别;而加固纵筋与复合砂浆之间的粘结机理和原纵筋与混凝土之间的粘结作用有一定区别,这将直接影响到加固梁钢筋与混凝土、砂浆之间粘结应力的分布;试验过程中,对于非剥离破坏的受弯构件,构件的纯弯区段的受拉裂缝分布总体呈现出”细而密”的特点。所以,综合以上分析,通过根据对试验结果的拟合,在加固梁裂缝平均间距计算公式中将《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010式(8.1.2-1)中系数0.08调整为0.05。

5.7 受弯构件挠度计算

5.7.1 二次受力加固梁总挠度可用一次加载和二次加载叠加的方法,第一部分挠度为一次加载时的实测挠度和理论计算挠度,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;第二部分为加固后实测挠度和计算挠度,计算时按加固后截面计算截面刚度,并进行刚度折减后计算梁挠度值。加固梁挠度计算值为两部分计算挠度值之和。

5.7.2 试验发现在原梁配筋率相同的情况下,加固梁的抗弯性能比对比梁有不同程度的提高。原梁一次加载幅度对加固梁二次受力时的截面刚度提高影响明显。一次受力幅度越高,原梁的初始挠度就越大,初始裂缝越宽,则加固后梁的截面刚度提高幅度越低,在相同荷载,相同配筋率的情况下,梁的变形越大。梁在不卸载情况下进行加固,加固梁的截面刚度计算需考虑原梁一次受力达到的荷载水平,对梁的截面刚度计算引进折减系数。

5.8 受弯构件疲劳验算

5.8.1 按本规程设置剪切销钉,加固层与原混凝土结构不会产生滑移和剥离,这已用试验所证实。因此水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件疲劳验算的基本假定,采用了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.8.2 本条是依据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010做出的规定。

5.8.3 水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件正截面疲劳应力的计算参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定,但疲劳验算时,截面受拉区纵向钢筋计算是钢筋网中钢筋的应力幅,钢筋的疲劳应力幅限值按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中第4.2.6条的规定。

5.8.4、5.8.5 按照本规程第5.8.1条的基本假定,具体给出了水泥复合砂浆加固混凝土受弯构件正截面疲劳验算中所需的截面特征值及相应的应力和应力幅计算公式,考虑加固后截面的增加及新加的底部纵向钢筋网Asm和侧面钢筋网Asm1的影响。xm0换算截面的受压区高度是指加固后的换算截面的受压区高度。具体可参照以下文献:尚守平,刘沩,高法启,罗业熊.超载情况下HPFL加固钢筋混凝土梁疲劳性能试验研究.公路交通科技,2009,26(6);尚守平,高法启.HPFL加固RC梁抗弯疲劳性能试验研究.铁道科学与工程学报,2008,5(3).

6 构 造

6.3 水泥复合砂浆层厚度和钢筋网保护层厚度

6.3.2 考虑到水泥复合砂浆钢筋网薄层的裂缝间距一般都比较小,裂缝宽度也较小(做过的跨度7m大梁至极限承载力时,裂缝宽度也未超过0.1mm),故对水泥复合砂浆钢筋的保护层要求也相对较低。但这都是在满足复合砂浆钢筋网的质量要求前提下对钢筋保护层的要求。

6 构 造

6.3 水泥复合砂浆层厚度和钢筋网保护层厚度

6.3.2 考虑到水泥复合砂浆钢筋网薄层的裂缝间距一般都比较小,裂缝宽度也较小(做过的跨度7m大梁至极限承载力时,裂缝宽度也未超过0.1mm),故对水泥复合砂浆钢筋的保护层要求也相对较低。但这都是在满足复合砂浆钢筋网的质量要求前提下对钢筋保护层的要求。

6.4 界面粗糙度

6.4.1、6.4.2 被加固构件表面粗糙度测量是很有必要的,因为被加固构件表面粗糙度严重影响加固界面的粘结强度。长期以来,我国没有一本“被加固构件表面粗糙度测量”的技术规程,广大工程技术人员无章可依。只能粗略地说将被加固构件表面“凿毛”,但凿毛到什么程度,却没有一个定量的描述。因此,制定一个被加固构件表面粗糙度测量标准是非常必要的。

(1)表面粗糙度测量的方法是一个难题。既要准确、简单,还要廉价。经过仔细研究,提出了“抹砂法”测量被加固构件表面粗糙度;其原理就是测量在200mm2×200mm2面积区域内被标准石英砂填充的被加固构件表面凿毛的平均深度指数nr,根据nr确定被加固构件表面粗糙度级别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。级别越高,表面越粗糙。

(2)“抹砂法”的用砂应标准,测量的重现性才会好。因此采用标准石英砂。

(3)为了增加石英砂与被加固构件表面的临时粘结力,往砂中兑入少量的水。回收的石英砂下次再用时,里面的水分就蒸发一些了。如果还潮湿,应烘干再用。“抹砂法”所用的材料(标准石英砂)为可重复使用的材料,因此每次使用应注意收集掉落的标准石英砂,以利下次再用。

6.5 钢筋混凝土板

6.5.1、6.5.2 采用水泥复合砂浆钢筋网加固钢筋混凝土底板时,选择采用喷射高强水泥复合砂浆施工工艺。其剪切销钉起双重作用,即抗剪和固定钢筋网。

钢筋混凝土板顶面加固时,垂直于墙体和钢筋混凝土梁的方向应采用植筋。

6.6 钢筋混凝土柱

6.6.1 当将轴心受压的方柱或矩形截面柱加固成圆柱时,除了将柱身凿毛,还应将四棱角的混凝土保护层全部捣掉,且呈圆弧状。加固层砂浆应通过所支圆模的侧孔压力灌入。对于圆柱或由方形及矩形截面柱加固成的圆柱,其圆形加固层的横向钢筋网既可圆圈式布置也可螺旋式布置,但圆圈式布置横向钢筋网应焊接成闭合状。

对于方形及矩形截面柱的不改变截面形状的加固,除了将柱身凿毛,应将四棱角以1/4截面边长为半径做成1/4圆弧角。呈方形或矩形平面的横向钢筋网应焊接成闭合状。

纵、横向钢筋网宜采用同类型、同规格的钢筋,且纵向钢筋网放内层,横向钢筋网放外层,横向闭合网筋的焊接搭接长度不小于50mm。此外,纵向钢筋网间距sL不宜小于横向钢筋网间距sT,也不宜超过sT的4倍。

为了避免加固层剥离破坏,除了柱身凿毛、冲刷以及界面剂及水泥复合砂浆的使用满足相应的操作规程外,在柱加固层的上、下端的1.5h(h为原柱截面高度)或1.5d(d为原柱截面直径)柱高范围内,横向钢筋网应加密,其间距一般取柱跨中间距sT的一半。

7 施 工

7.4 原混凝土构件表面处理

7.4.1、7.4.2 原混凝土构件表面处理时,对已碳化的混凝土层应凿除,对存在的混凝土缺陷应置换。试验证明原混凝土构件表面凿毛处理和表面涂高效界面剂,对提高表面粘结力非常有效。

柱加固时应先将四棱角的混凝土保护层全部凿掉,且呈圆弧状,加固层砂浆应通过所支圆模的侧孔压(灌)入。

7.5 混凝土构件植入剪切销钉

7.5.4 剪切销钉的植入深度应满足设计要求,其外露部分应加工成“L”形,其水平长度为5d。

8 检验与验收

8.3 销钉与结合面分项工程

8.3.1 销钉植入混凝土中的数量和锚固强度按设计要求进行抗拔试验,试验及检验方法按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定进行检验和验收。

8.4 复合砂浆分项工程

8.4.2 复合砂浆施工,可采用人工抹,也可采用喷射的施工工艺,但复合砂浆与原混凝土表面之间不应有空鼓。空鼓采用复合砂浆终凝后用小锤敲击全数检查方式验收。

附录A 被加固构件表面粗糙度处理及评定

A.0.1 被加固混凝土构件表面粗糙度处理按下述方法进行:

宜采用铁锤钢钎或多齿头凿毛机(图1)进行被加固混凝土构件表面凿毛,清除被加固结构表面的抹灰层、腐蚀等劣化混凝土,并清理剥落、疏松、蜂窝,露出混凝土结构层,从而形成凹凸不平的粘结面。

为获得凹凸程度均匀的粘结面,可在混凝土表面来回均匀凿毛,并限定凿毛最大深度不超过δ(取10mm)。凿毛时应对混凝土构件的被加固面进行全方位打磨。

图1 多齿头凿毛机

A.0.2 被加固混凝土表面粗糙度评定是利用标准石英砂掺水时易粘结,干燥后具有不扰动、不脱落的特性,对凿毛面进行抹砂测定平均抹砂深度的原理来定义混凝土表面粗糙度。

1 宜采用下列工具和材料测定平均抹砂深度:

工具:250ml量筒、漏斗、50mm×100mm抹砂刀(图2)、猪鬃木柄刷(图3)、200mm×200mm方形开洞不锈钢铁皮(图4)。

材料:石英砂,粒径范围为40μm±3μm;自来水。

图2 50mm×100mm抹砂刀

图3 猪鬃木柄刷

图4 200mm×200mm方形开洞不锈钢铁皮

2 平均抹砂深度测量工艺流程:

(1)被加固混凝土构件表面凿毛后,用水、毛刷洗刷施工面,刷去附于粗骨料上的砂浆、杂物等。

(2)待被加固混凝土构件表面干燥后,对凿毛面进行抹砂。配制砂水比为:标准石英砂质量:水质量=1:0.25的湿砂,搅拌均匀,用50mm×100mm抹砂刀均匀地将湿砂涂抹于凿毛表面,为使砂能恰好地填充于混凝土结构凹面,且不溢出,最后用抹砂刀在其表面来回连续平刮5次,每次落砂量以不超过0 05ml为准,抹砂后应避免结构有较大的振动,以防所抹细砂被抖落,影响测量结果。

(3)待被加固混凝土构件表面所抹的砂干燥后,可对其表面进行刮砂处理。采用200mm×200mm方形开洞不锈钢皮封住混凝土结构表面,用猪鬃木柄刷在该方形开洞区域轻轻地将砂刷下,且确保区域内所有的砂都被刷下。安装不锈钢铁皮时,应该先确定位置,迅速而平稳地贴于混凝土表面,不得上下左右错动,以免造成试验误差。

(4)将被加固混凝土构件界面200mm×200mm方形区域上刷下的砂全部倒入量筒中,测量其体积,精确至1ml。同一区域重复以上操作程序3次,记录测量结果,取其平均值。对于梁、柱构件,为减少误差,可布置多个(至少两个)测区,间距1m以上布置一个测区为宜,计算时取所有测区的平均值。

A.0.3 本规程给出的被加固构件表面粗糙度的定义为:以平均抹砂深度与表面凿毛最大深度限值δ的比为混凝土结构表面的粗糙度。

抹砂平均深度按本规程公式(A.0.3-1)计算,界面粗糙度按本规程公式(A.0.3-2)计算。各参数单位统一为毫米(mm)。界面粗糙度nr为0~1的无量纲数。

A.0.4 至今国内外还没有相应的规范或规程对混凝土表面的粗糙度等级划分做出明确的规定。为了将粗糙度影响定量地计入加固构件的计算中,使之更符合实际受力状况以指导工程实践,提出粗糙度等级划分标准。

依据所得粗糙度nr值,将加固混凝土结构表面凿毛程度划分为三个粗糙度等级,划分等级标准如下:

当nr<0.1时,定为Ⅰ级粗糙度;

当0.1≤nr≤0.2时,定为Ⅱ级粗糙度;

当nr>0.2时,定为Ⅲ级粗糙度。

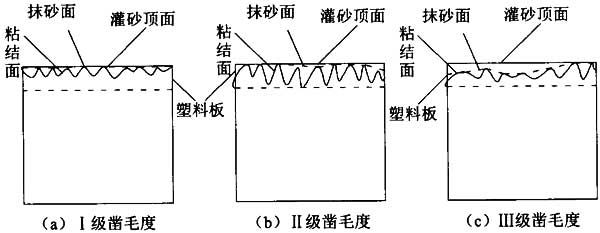

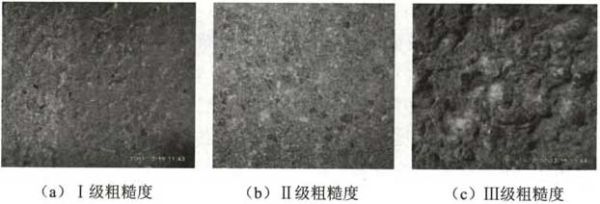

各级粗糙度粘结面纵断面示意及实况分别见图5、图6。

图5 粘结面纵断面图

图6 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级粗糙度粘结面实况

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

安庆市住建局赴怀宁开展预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项检查

3月19日,安庆市住房和城乡建设局专项检查组赴怀宁开展预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项检查。专项检查组采取“四不两直”方式,对怀宁县8家混凝土搅拌站进行了专项...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

建筑用真空绝热板应用技术规程 JGJ T 416-2017

中华人民共和国行业标准建筑用真空绝热板应用技术规程TechnicalspecifieationforapplicationofvacuuminsulationpanelsforbuildingsJGJ/T416-2017发布日期:2017年0...

2025-05-19

『JGJ128-2010』建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

中华人民共和国行业标准建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范TechnicalcodeforsafetyofframescaffoldingswithsteeltubulesinconstructionJGJ128-2010批准部门:中华...

2025-05-19