欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

数字集群通信工程技术规范

Code for engineering technology of digital trunking communication

GB/T 50760-2012

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期: 2 0 1 2 年 8 月 1 日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1353号

关于发布国家标准《数字集群通信工程技术规范》的公告

现批准《数字集群通信工程技术规范》为国家标准,编号为GB/T 50760-2012,自2012年8月1日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年三月三十日

前 言

本规范根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标〔2010〕43号)的要求,由中讯邮电咨询设计院有限公司会同有关单位编制完成。

本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

本规范共分为7章和2个附录。主要技术内容有:总则、术语和符号、数字集群网规划、数字集群网设计、施工要求、工程验收和运行维护等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,工业和信息化部负责日常管理,中讯邮电咨询设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在本规范的使用过程中,请各单位注意总结经验,并将意见和建议寄往中讯邮电咨询设计院有限公司(地址:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心,邮政编码:100048),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中讯邮电咨询设计院有限公司

参编单位:上海邮电设计咨询研究院有限公司

主要起草人:孔力 耿玉波 吕振通 马为民 刘吉克 冷锦 华京 李嵩泉 王题 祁征 王权 徐卸土

主要审查人:涂进 陆健贤 毛强华 董春光 顾建 卢滢 陈长青 张毅 罗利丰 张新程 王广耀

1 总 则

1.0.1 为规范我国多种制式800MHz数字集群网的工程建设和运行维护,促进数字集群专用网、共用网的健康有序发展,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建800MHz数字集群网[含数字集群体制(A)、数字集群体制(B)、基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群、基于码分多址(CDMA)技术的数字集群]的规划、设计、施工、工程验收和运行维护。

1.0.3 数字集群网适用于调度网,不宜作为公用移动电话网使用。

1.0.4 在筹建数字集群网时,宜建设数字集群共用网,以达到充分利用频率资源,节省投资的目的。

1.0.5 数字集群网的工程建设应充分利用现有市政、通信等公用基础设施,降低工程造价,提高经济效益。

1.0.6 数字集群网的工程建设应重视节能减排和环境保护。

1.0.7 数字集群网所使用的频率必须得到国家或省级无线电管理机构的批准。采用的发射设备必须具有国家无线电管理机构核发的《无线电发射设备型号核准证》。

1.0.8 数字集群通网的工程建设除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 集群通信系统 trunking communication system

指由多个用户共用一组无线信道,并动态地使用这些信道的移动通信系统,主要用于调度通信。包括模拟集群通信系统和数字集群通信系统。

2.1.2 数字集群通信网 digital trunking communication network

由数字集群通信系统组成的集群通信网络,本规范简称数字集群网。

2.1.3 单区网 single area network

由一个基本的集群通信系统构成,网内设有一个移动交换机(或系统控制中心)和若干个基站,包括单区单基站网和单区多基站网两种结构。

2.1.4 区域网 district area network

由多个单区网通过区域控制中心连接(或系统控制中心相互连接)而成的多区集群通信网,网内具备自动漫游或半自动漫游功能。

2.1.5 呼损制 call-loss system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将被损失掉,用户必须重新申请呼叫。

2.1.6 等待制 call-delay system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将进入排队等待行列,一旦出现空闲信道,系统将按先来先服务的原则进行信道指配。

2.1.7 限时通话 time-limit talk

为保证信道有效利用,缩短等待时间,系统可采用强制办法限制通话时间,限时参数可由系统管理员调节。

2.1.8 动态重组 dynamic regrouping

根据业务的需要,系统管理员可将不同组的某些用户重新组成一个临时小组进行通信。

2.1.9 呼叫延迟概率 probability of call-delay

在等待制系统中,用户呼叫遇到阻塞而导致呼叫延迟的概率。

2.1.10 控制中心 control center

控制中心包括系统控制器和系统管理终端,主要控制和管理整个集群通信系统的运行、交换和接续。

2.1.11 基站覆盖区 range of base station coverage

一个基站所覆盖的区域。

2.1.12 集群专用网 professional trunking network

单位或部门拥有工作频率、拥有全套网络设备的非经营性集群通信网络。

2.1.13 集群共用网 common trunking network

由多个单位或部门共享频率、共享网络基础设施,并经电信管理部门许可后建立的、可进行商业经营的集群通信网络。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 集群通信系统 trunking communication system

指由多个用户共用一组无线信道,并动态地使用这些信道的移动通信系统,主要用于调度通信。包括模拟集群通信系统和数字集群通信系统。

2.1.2 数字集群通信网 digital trunking communication network

由数字集群通信系统组成的集群通信网络,本规范简称数字集群网。

2.1.3 单区网 single area network

由一个基本的集群通信系统构成,网内设有一个移动交换机(或系统控制中心)和若干个基站,包括单区单基站网和单区多基站网两种结构。

2.1.4 区域网 district area network

由多个单区网通过区域控制中心连接(或系统控制中心相互连接)而成的多区集群通信网,网内具备自动漫游或半自动漫游功能。

2.1.5 呼损制 call-loss system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将被损失掉,用户必须重新申请呼叫。

2.1.6 等待制 call-delay system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将进入排队等待行列,一旦出现空闲信道,系统将按先来先服务的原则进行信道指配。

2.1.7 限时通话 time-limit talk

为保证信道有效利用,缩短等待时间,系统可采用强制办法限制通话时间,限时参数可由系统管理员调节。

2.1.8 动态重组 dynamic regrouping

根据业务的需要,系统管理员可将不同组的某些用户重新组成一个临时小组进行通信。

2.1.9 呼叫延迟概率 probability of call-delay

在等待制系统中,用户呼叫遇到阻塞而导致呼叫延迟的概率。

2.1.10 控制中心 control center

控制中心包括系统控制器和系统管理终端,主要控制和管理整个集群通信系统的运行、交换和接续。

2.1.11 基站覆盖区 range of base station coverage

一个基站所覆盖的区域。

2.1.12 集群专用网 professional trunking network

单位或部门拥有工作频率、拥有全套网络设备的非经营性集群通信网络。

2.1.13 集群共用网 common trunking network

由多个单位或部门共享频率、共享网络基础设施,并经电信管理部门许可后建立的、可进行商业经营的集群通信网络。

2.2 符 号

AAA——鉴权、授权和计费(Authentication、Authorization、Accounting);

AC——鉴权中心(Authentication Center);

BSC——基站控制器(Base Station Controller);

BTS——基站收/发信台(Base Transceiver Station);

CDMA——码分多址(Code Division Multiple Access);

DCC——调度控制中心(Dispatch Control Center);

DHR——调度归属寄存器(Dispatch Home Register);

FE——快速以太网(Fast Ethernet);

GE——千兆以太网(Gigabit Ethernet);

GSM——全球移动通信系统(Global system for mobile communications);

GPS——全球定位系统(Global Positioning System);

GCR——组呼寄存器(Group Control Register);

GGSN——网关GPRS支持节点(Gateway GPRS SupportNode);

HLR——归属位置寄存器(Home Location Register);

IP——因特网协议(Internet Protocol);

MS——移动台(Mobile Station);

MSC——移动交换中心(Mobile Switching Center);

MPC——移动定位中心(Mobile Position Center);

OMC——操作维护中心(Operation & Maintenance Center);

PAMR——集群共用网(Public Access Mobile Radio);

PCU——分组控制单元(Packet Control Unit);

PDSN——分组数据服务节点(Packet Data Serving Node);

PDE——定位实体(Position Determining Entity);

PMR——集群专用网(Private Mobile Radio);

PN——伪噪声(Pseudo-Noise);

PTT——即按即说(Push To Talk);

SCP——业务控制节点(Service Control Point);

SSP——业务交换点(Service Switching Point);

SGSN——服务GPRS支持节点(Serving GPRS Support Node);

SMC——短消息中心(Short Message Center);

SME——短消息实体(Short Message Entity);

VLR——访问位置寄存器(Visited Location Register)。

3 数字集群网规划

3.0.1 数字集群网规划应遵循下列原则:

1 应根据各地区经济发展状况、各部门通信发展规划进行业务预测,确定网路组织方案;

2 接入公用电话网时,应满足市话网的进网要求;

3 组成区域网时,应考虑完成越区调度通信和漫游通信功能;

4 进行多种方案的技术经济比较,做到技术先进、经济合理、安全可靠。

3.0.2 数字集群网规划中应考虑业务发展对网络结构、网络覆盖范围、网络容量配置和网络服务质量的需求。

3.0.3 数字集群网规划应根据近、远期发展规划、用户分布密度、服务区范围、基站参数及地形环境等情况估算基站数量。

3.0.4 频道规划应考虑本期工程的合理性,兼顾将来网络发展新增基站频道配置的合理性。

4 数字集群网设计

4.1 设计基本要求

4.1.1 数字集群网设计应满足覆盖、容量、质量和投资等建设目标的要求。

4.1.2 数字集群网应以网内的调度业务为主,以互联电话业务为辅,也可传送数据、图像和传真等数据业务。

4.1.3 调度业务应采用半双工工作方式,互联电话业务应采用全双工的工作方式。

4.1.4 数字集群专用网宜与单位或部门的专用电话网相连,在满足公用电信网进网要求的条件下,可经用户线或中继线直接或间接地接入公用电信网。数字集群共用网宜直接与公用电信网相连。

4.1.5 业务模型应根据本期数字集群网的话务统计分析或预测,综合考虑调度业务、互联电话和数据业务的因素得出。

4.1.6 数字集群网应采用国家颁布的四种数字集群体制之一进行组网,四种数字集群体制的网络结构应符合本规范附录A的规定。

4 数字集群网设计

4.1 设计基本要求

4.1.1 数字集群网设计应满足覆盖、容量、质量和投资等建设目标的要求。

4.1.2 数字集群网应以网内的调度业务为主,以互联电话业务为辅,也可传送数据、图像和传真等数据业务。

4.1.3 调度业务应采用半双工工作方式,互联电话业务应采用全双工的工作方式。

4.1.4 数字集群专用网宜与单位或部门的专用电话网相连,在满足公用电信网进网要求的条件下,可经用户线或中继线直接或间接地接入公用电信网。数字集群共用网宜直接与公用电信网相连。

4.1.5 业务模型应根据本期数字集群网的话务统计分析或预测,综合考虑调度业务、互联电话和数据业务的因素得出。

4.1.6 数字集群网应采用国家颁布的四种数字集群体制之一进行组网,四种数字集群体制的网络结构应符合本规范附录A的规定。

4.2 网络服务质量

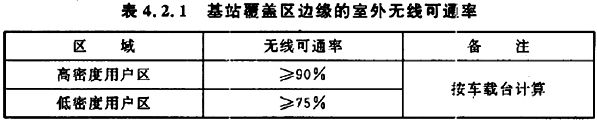

4.2.1 基站覆盖区边缘的室外无线可通率宜按表4.2.1取值。

4.2.2 在进行基站覆盖预测时,数字集群接收机动态灵敏度应按下列要求取值:

1 对于数字集群体制(A),基站应高于或等于-106dBm;移动台应高于或等于-103dBm;

2 对于数字集群体制(B),基站应高于或等于-105dBm;移动台应高于或等于-102dBm;

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,基站应高于或等于-104dBm;移动台应高于或等于-102dBm;

4 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,基站应高于或等于-105dBm;移动台应高于或等于-104dBm,且导频信号的Ec/Io应大于或等于-12dB。

4.2. 3 对于呼损制系统,无线接入质量要求宜满足下列规定:

1 对于调度业务,无线信道呼损率取值宜为5%~10%;

2 对于互联电话业务,无线信道呼损率取值宜为2%~5%。

4.2.4 对于等待制系统,无线接入质量要求应满足呼叫延迟概率小于30%。

4.2. 5 低呼损中继电路的呼损率不应大于1%,高效直达电路的呼损率不应大于7%。

4.2.6 接收机射频输入端同频道干扰保护比应符合现行国家标准《陆地移动业务(16KOF3E)所要求的同波道干扰标准》GB 6281的有关规定,同频道干扰概率应小于10%。同频道和邻频道干扰保护比应满足下列要求:

1 对于数字集群体制(A),同频道干扰保护比应大于或等于19dB(满足调度业务)、21dB(满足互联电话业务),邻频道干扰保护比应大于或等于-45dB;

2 对于数字集群体制(B),同频道干扰保护比应大于或等于18dB(满足调度业务)、20dB(满足互联电话业务),邻频道干扰保护比应大于或等于-48dB;

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,同频道干扰保护比应大于或等于10dB(满足调度业务)、12dB(满足互联电话业务),邻频道干扰保护比应大于或等于-6dB。

4.2.7 数字集群网可采用强制性通话时限的办法,缩短通话时间,保证信道有效利用。通话时限可根据工程实际情况确定。

4.2.8 数字集群网组呼建立时延不应大于1s。

4.3 核心网设计

4.3.1 数字集群共用网宜直接与公用电话网相连,不同部门的调度网可在共用网中组成虚拟专用网,每个部门应设立自己的调度台。

4. 3. 2 数字集群网的移动交换机与公用电话网交换机之间,应以中继线方式连接,其间的中继路由应按低呼损路由设计。

4. 3.3 数字集群网的移动交换机与基站控制器之间、移动交换机与移动交换机之间、移动交换机与公用电话网本地交换机之间的中继线路可采用标称比特速率为2.048Mb/s的数字型传输线路,也可采用基于因特网协议(IP)承载方式的快速以太网(FE)或千兆以太网(GE)连接,中继线路宜优先采用光传输线路。

4.3.4 核心网信令和接口方式应满足以下要求:

1 数字集群网接入公用电话网的接口和信令方式应符合现行行业标准《专用移动通信系统接入公用电话自动交换网的接口技术要求》GF 005的有关规定;

2 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),数字集群网内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228的有关规定;

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,数字集群网内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《基于GSM技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100的有关规定;

4 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,数字集群网内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《基于CDMA技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031的有关规定。

4.3.5 数字集群网的用户识别码方式应满足以下要求:

1 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),用户识别码编号方式应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228的有关规定;

2 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,用户识别码编号方式应符合现行行业标准《基于GSM技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100的有关规定;

3 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,用户识别码编号方式应符合现行行业标准《基于CDMA技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031的有关规定;

4 移动用户号码可与用户识别码相对应,也可因地制宜选用。

4.3.6 数字集群网接入公用电话网时,应符合现行行业标准《专用移动通信系统接入公用电话自动交换网的接口技术要求》GF 005中有关计费的规定,对所有与公用电话网间的来去话呼叫进行计费。

4.3.7 数字集群网内应采用主从方式实现同步:当与公用电话网相连时,应与公用电话网实现同步。

4.4 无线网设计

4.4.1 数字集群无线网设计宜遵循以下基本步骤:

1 收集基础数据;

2 明确设计目标:包括覆盖目标、容量目标、质量目标和投资费用目标;

3 无线覆盖设计:包括传播模型选择和校正、无线链路预算、基站覆盖预测和基站、基站控制器初始布置方案;

4 无线容量设计:包括话务分布预测和基站、基站控制器的容量初始配置;

5 频率配置和干扰分析;

6 系统仿真:包括频率规划(或PN码偏置规划)、干扰分析和细致的覆盖预测等;

7 仿真评估:判断仿真结果是否满足设计目标的要求;

8 优化、调整基站、基站控制器的初始布置和容量配置方案;

9 查勘、选择基站、基站控制器站址;

10 确定最终方案。

4.4.2 无线覆盖设计宜遵循以下基本步骤:

1 选择传播模型,进行传播模型校正;

2 通过链路预算,计算无线传播路径损耗;

3 预测基站覆盖范围;

4 根据设计目标,确定基站、基站控制器的初始设置方案;

5 频率或PN码偏置复用方案;

6 系统仿真;

7 根据仿真结果,对初始基站设置方案进行调整;

8 现场查勘确定具体站点位置;

9 根据实际站址对初始基站设置方案进行调整。

4.4.3 数字集群无线网应采用蜂窝结构。

4.4.4 基站天线高度、天线类型、天线方向角和俯仰角等参数应以满足覆盖目标、减少干扰为原则确定。

4.4.5 无线覆盖区设计应考虑均衡上行和下行无线链路、扩大终端通信范围,并可采用下列措施:

1 基站可采用分集接收;

2 在上行受限且天线与基站收发信机之间馈线较长时,可设置塔顶放大器;

3 基站可采用不同增益的收、发天线,接收天线可选用高增益定向天线。

4.4.6 无线直放站的设计应满足本规范第4.2.6条关于干扰指标的要求,并应结合所选用的设备,考虑时延影响和收发隔离度指标,直放站增益设置应低于直放站收发隔离度10dB。

4.4.7 在省界/地(市)交界处,设置的基站应避免采用全向站或高山站,并应注意调整基站天线高度、方向角和俯仰角,将边界基站的覆盖范围限制在本地区内。

4. 4.8 无线容量设计宜遵循以下基本步骤:

1 明确容量需求目标;

2 根据业务模型,预测覆盖区内的话务量和数据流量密度;

3 预测每个基站所吸收的话务量和数据流量;

4 确定基站和基站控制器的设备配置;

5 确定网络接口传输电路需求。

4.4.9 基站数量应根据数字集群网工程期内覆盖范围要求、容量要求、用户密度分布、基站链路预算和地形地物等情况确定。

4. 4.10 基站容量配置应满足本期业务预测需求,并应考虑单呼调度、组呼调度、互联电话和各种数据业务对信道配置的影响。

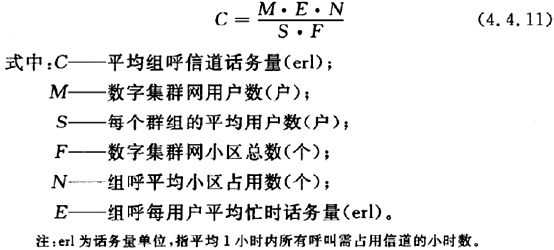

4.4.11 集群单呼、互联电话和数据业务量对信道需求的计算可按一般移动通信网的计算方法。集群组呼话务量可按下式计算:

4.4.12 对于电路域业务,呼损制系统的信道配置可采用爱尔兰B公式计算,等待制系统的信道配置可采用爱尔兰C公式计算。对于分组域数据业务,无线信道配置可采用爱尔兰C公式计算。

4.4.13 对于开放数据业务的数字集群网,在数据业务量不大时,不宜设专用数据信道,利用控制信道来传送持续时间短的数据信息。在数据业务量大时。可设置专用数据信道或捆绑多个时隙信道来处理大量的数据信息。

4.4.14 基站控制器的容量、端口配置应以本期业务需求为基础,并应考虑本地集群用户及漫游集群用户的业务需求。独立基站控制器的容量和端口设置应考虑20%~30%的冗余。

4.4.15 数字集群网应使用国家无线电管理委员会规定的800MHz专用频段,800MHz频段共有600个频道,详细的频道分组序号、频道序号与频率的对应关系应符合本规范附录B的规定。四种数字集群体制的频率范围、频道间隔和双工收发间隔应符合表4.4.15的规定。

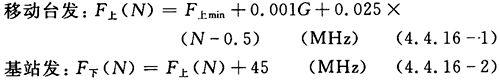

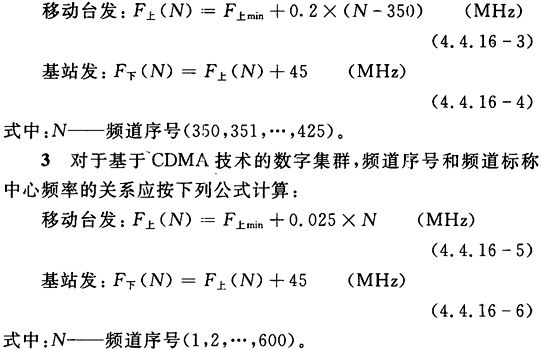

4.4.16 数字集群网频道配置应采用等间隔配置方法,频率序号和频道标称中心频率的关系应符合下列规定:

1 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),频道序号和频道标称中心频率的关系应按下列公式计算:

式中:N——频道序号(1,2,…,600);

G——防卫带宽按国家无线电管理部门的相关规定设置(kHz);

F上min——上行最小频率,按国家无线电管理部门的相关规定设置。

2 对于基于GSM技术的数字集群,频道序号和频道标称中心频率的关系应按下列公式计算:

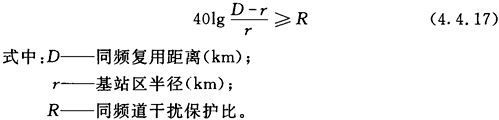

4.4.17 对于数字集群体制(A)、数字集群体制(B)和基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群网,应合理指配频率和频率复用方式。频率复用应满足同频道干扰保护比的要求,同频复用距离可按下式计算:

4.4.18 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群系统,应进行PN码偏置规划,PN码偏置规划应遵循以下原则:

1 相邻扇区不应分配邻近相位偏置的PN码,相位偏置的间隔应尽可能大;

2 同相位偏置PN码复用时,复用的基站间应有足够的地理隔离;

3 应考虑预留一定数目的PN码,以备扩容使用。

4.4.19 在工程设计中,应考虑与其他相近频段无线网络的干扰协调。除考虑必要的保护频带外,还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器来满足干扰隔离要求。

4.4.20 在各省/地(市)区交界处,双方应进行频道或PN码偏置分配的协调,避免相互之间产生干扰。

4.4.21 基站同步应满足下列要求:

1 对于数字集群体制(A)、数字集群体制(B)和基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,应通过基站与基站控制器之间的中继码流提取时钟信号,基站设备的射频部分和基带部分应采用同一基准时钟源;

2 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,在基站和基站控制器处应设置卫星定位同步接收系统,采用卫星定位同步系统作为时钟基准。

4.4.22 基站的天线设置应满足下列要求:

1 天线的安装高度应由无线覆盖区设计决定;

2 天线安装位置应避开周围50m以内的高层建筑物、广告牌、高塔和地形地物等的阻挡;

3 基站采用空间分集接收天线时,相邻天线应保持一定的水平距离,间距不宜小于4m;

4 天线安装在铁塔上时,全向天线宜安装在塔顶位置;如果安装在塔身侧面,全向天线离塔体间距应不小于1.5m;定向天线离塔体间距应不小于1m;

5 对于安装卫星定位同步系统的数字集群基站,卫星定位同步系统的接收天线与塔体间距不应小于1m,且应设在铁塔的南侧。

4.4.23 基站的馈线设置应满足下列要求:

1 基站馈线通常采用(7/8)″的射频同轴电缆,在馈线长度超过60m时,可考虑采用(5/4)″或(13/8)″的射频同轴电缆;在馈线与天线、基站收发信机连接处应采用(1/2)″软跳线;

2 馈线在室内应沿电缆走线架安装,不应直接敷设在地面或墙壁上;铁塔上安装馈线时,宜在设有上塔爬梯一侧安装;

3 馈线加固应均匀稳定,相邻两固定点间的距离宜为:垂直敷设1.5m~2m,水平敷设1m;

4 馈线在转弯处的曲率应符合产品规定的最小曲率半径要求。

4.5 设备选型

4.5.1 数字集群设备应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228、《基于GSM技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100、《基于CDMA技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031的有关规定。

4.5. 2 需要将多个数字集群网互联的网络应采用同一制式、信令和接口可以匹配的设备,并应能实现自动漫游和越区调度通信。

4. 5.3 基站设备应具备无人值守性能,应能向操作维护中心传送设备故障、告警等信息。

4.5.4 对于需要覆盖而增设基站不经济或不方便的局部区域或基站区内的盲区,可采用直放站满足要求。

4. 5.5 对于接入公用电信网的集群移动交换机,应考虑与公用电信网的接口要求,不应要求公用电信网交换机或用户交换机改动现有设备。

4.5.6 数字集群设备应优选集成度高、节能、环保和技术先进的设备。

4.6 局(站)选择和要求

4.6.1 数字集群交换中心应满足下列要求:

1 数字集群交换中心局址的选择应以满足网络规划和数字集群的技术要求为主,并应综合考虑传输、供电、机房建筑、运营维护和投资费用等条件确定;

2 在同一城市有多个移动交换机时,应考虑到网路安全和控制区域的划分,移动交换中心的局址不应过于集中;

3 除上述规定外,移动交换机中心局址的选择还应按现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003的有关规定执行。

4.6.2 基站控制器和基站应满足下列要求:

1 独立的基站控制器宜与移动交换中心同局址设置;

2 基站站址应选择在规划设定的基站位置附近,以满足无线网络整体结构布局要求,位置偏离应以不影响干扰指标为原则,具体工程可灵活处理;

3 基站站址宜选择在基站至基站控制器间传输线路容易设置、有可靠电源可利用和交通便利的地方;

4 基站站址宜选在地势较高、有适当高度的建筑物或铁塔可利用的地方;如果建筑物高度不能满足基站天线的高度要求,应有房顶设塔或地面设塔的条件,并应征得城市规划部门或土地管理部门的同意;

5 基站站址周围应没有高于基站天线的高大建筑物阻挡;

6 当基站站址选在民用建筑物内时,应根据站内所有设备的重量、尺寸及排列方式对楼面荷载进行核算,确定是否采取必要的加固措施;

7 站址宜选择在人为噪声和其他无线电干扰环境较小的地方,不宜在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站等附近设站;

8 站址应选择在安全的环境内,不应选择在堆放有易燃、易爆材料的建筑物,以及容易产生火灾和有爆炸危险的工业企业附近;

9 基站不应选在防洪区内,如无法避免,基站机房地面应高于百年一遇水位线以上;

10 站址应有较好的卫生环境,不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘和有害物质的工业企业附近。

4.6.3 数字集群基站和基站控制器的机房建筑设计宜按现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003的有关规定执行。

4.6.4 天线塔应满足下列要求:

1 基站天线塔可采用自立式铁塔、拉线桅杆铁塔或H杆塔,并应符合下列规定:

1)对于在机场附近的基站,天线塔的位置和高度除应满足技术要求外,还应符合航空部门的有关规定,必要时应设置航空标志灯;

2)为便于天线、馈线的安装、调测和维护,在天线塔体的适当位置可设置操作平台和爬梯;

3)金属天线塔应采取防腐措施。

2 房顶天线塔设计应考虑屋顶的承重要求。

3 除上述规定外,天线塔的设计还应符合现行国家标准《高耸结构设计规范》GB 50135的有关规定。

4.6.5 数字集群供电系统应符合现行行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T 1051的有关规定;数字集群交换中心和基站的供电设计应按现行行业标准《通信电源设备安装工程设计规范》YD/T 5040的有关规定执行。

4.6. 6 数字集群交换中心和基站的防雷接地设计应按现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689的有关规定执行。

4.6.7 数字集群网的工程建设对周围环境的各类影响,应按现行行业标准《通信工程建设环境保护技术规定》YD 5039的有关规定执行。

5 施工要求

5.1 机房及环境安全

5.1.1 机房建筑及装修应按设计要求施工,基站机房应密封。屋顶不得漏水,室内不得渗水,墙体、地面应平整密实,地面水平误差应小于2mm。

5.1.2 地槽、预留孔洞、预埋钢管、螺栓等位置、规格应符合工程设计和设备安装要求,地槽盖板应严密、坚固,地槽内不应有渗水现象。

5.1.3 机房室内装修材料应符合现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003的相关规定。

5.1.4 机房照明、插座的数量、位置及容量应符合设计要求,并应安装整齐、端正、牢固可靠,满足使用要求。

5.1.5 抗震措施应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。

5.1.6 防火措施应符合国家现行消防规范标准中关于通信机房的有关规定。机房内严禁存放易燃易爆等危险品。

5.1.7 机房防洪应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201中关于通信设施的规定。

5 施工要求

5.1 机房及环境安全

5.1.1 机房建筑及装修应按设计要求施工,基站机房应密封。屋顶不得漏水,室内不得渗水,墙体、地面应平整密实,地面水平误差应小于2mm。

5.1.2 地槽、预留孔洞、预埋钢管、螺栓等位置、规格应符合工程设计和设备安装要求,地槽盖板应严密、坚固,地槽内不应有渗水现象。

5.1.3 机房室内装修材料应符合现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003的相关规定。

5.1.4 机房照明、插座的数量、位置及容量应符合设计要求,并应安装整齐、端正、牢固可靠,满足使用要求。

5.1.5 抗震措施应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。

5.1.6 防火措施应符合国家现行消防规范标准中关于通信机房的有关规定。机房内严禁存放易燃易爆等危险品。

5.1.7 机房防洪应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201中关于通信设施的规定。

5.2 电缆走道及槽道

5.2.1 电缆走道及槽道的位置、高度应符合工程设计要求。

5.2.2 电缆走道的安装应符合下列要求:

1 电缆走道应平直,无明显起伏、扭曲和歪斜;

2 电缆走道与墙壁或机列应保持平行,每米水平误差不应大于2mm;

3 吊挂安装应符合工程设计要求,并应垂直、整齐、牢固;

4 地面支柱安装应垂直稳固,垂直偏差不应大于1.5‰;同一方向立柱应在同一条直线上,当立柱妨碍设备安装时,可适当移动位置;

5 电缆走道的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直;

6 沿墙水平电缆走道应与地面平行,沿墙垂直电缆走道应与地面垂直。

5.2.3 槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽并接处水平偏差不应大于2mm。

5.2.4 所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致,螺帽紧固后应余留5mm左右。

5. 2.5 所有电缆走道应可靠接地。

5. 3 设备安装

5.3.1 设备安装位置应符合工程设计要求。

5.3.2 设备机架应垂直安装,垂直偏差不应大于1.0‰。

5.3.3 机房走线宜采用上走线方式,布放的电缆不得影响进、出风孔洞正常换气。

5.3.4 同列机架的设备面板应处于同一平面上,相邻机架的缝隙不应大于3mm,并应保持机柜门开合顺畅。

5.3.5 设备机架的防震加固应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059和工程设计的要求。

5.3.6 电信设备的防静电措施应符合设备及工程设计要求。

5. 4 线缆布放

5.4.1 交、直流电源的电力电缆应分开布放;电力电缆与信号线缆应分开布放,间距不应小于150mm。

5.4.2 在电缆走道上布放的线缆必须绑扎,绑扎后的电缆应相互紧密靠拢,外观应平直整齐,线扣间距应均匀,线扣松紧应适度,每一根横铁上均应绑扎固定。

5.4.3 电缆槽内布放电缆时,槽内电缆应顺直,无明显交叉和扭曲现象,在进出槽道和转弯处应绑扎固定。

5.4.4 电源线布放应符合下列要求:

1 各类电源电缆的规格、型号应符合工程设计要求;

2 采用的电力电缆必须是整条电缆料,严禁中间接头;且电缆外皮应完整,芯线及金属护层对地的绝缘电阻应符合出厂要求;

3 电力电缆拐弯应圆滑均匀,铠装电缆的弯曲半径应大于或等于其直径的12倍,塑包电缆及其他软电缆的弯曲半径应大于电缆直径6倍;

4 当采用铜、铝汇流条馈电时,汇流条的截面积应符合设计要求,且表面应光洁平整,无锈蚀、裂纹和气泡;

5 设备电源引入线一般应利用自带的电源线;当设备电源线引入孔在机顶时,可沿机架顶上顺直成把布放;

6 馈电母线为铜、铝汇流条时,设备电源引入线应从汇流条的背面引下,连接螺栓应从面板方向穿向背面,连接紧固正负引线和地线应顺直并拢;电缆两端应采用焊接或压接与铜鼻可靠连接,并在两端设置明确标志。

5.4.5 信号线及控制线的布放应符合下列要求:

1 线缆规格型号、数量应符合工程设计要求;

2 布放线缆应有序、顺直、整齐,避免交叉纠缠;

3 线缆弯曲应均匀、圆滑一致,弯曲半径大于60mm;

4 线缆两端应有明确标志。

5.4.6 接地线敷设应符合下列要求:

1 接地引接线的截面积应符合工程设计要求,宜使用热镀锌扁钢、多股铜芯电缆或铜条;

2 机房内应采用联合接地系统,保护地及电源工作地均应由室内同一接地系统引出;

3 机架接地线一般应采用16mm2的多股铜线,机架内设备应就近由机架汇流排接地;

4 接地线布放应尽量短、直,多余导线应截断,所有连接应使用铜鼻或连接器连接,铜鼻应可靠压接或焊接。

5.5 蓄电池安装

5.5.1 蓄电池安装位置应符合工程设计要求,位置偏差不应大于10mm。

5. 5.2 电池架的材料、规格、尺寸、承重应满足安装蓄电池的要求。

5.5.3 电池架排列平整稳固,水平偏差每米不应大于3mm。

5.5.4 铁架与地面加固处的膨胀螺栓应事先进行防腐处理。

5.5.5 在抗震设防地区,蓄电池架安装应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。

5.5.6 蓄电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定,应有出厂检验合格证、入网许可证。

5.5.7 安装时应将滤气帽或安全阀、气塞拧紧,防止松动。电池外壳及安全阀、滤气帽不得有损坏现象。

5.5.8 电池各列应排放整齐,前后位置、间距适当;电池单体应保持垂直与水平,底部四角均匀着力,若不平整应采用金属片或油毡垫实。

5.5.9 电池间隔偏差不应大于5mm,电池之间的连接条应平整,连接螺栓应拧紧,并在螺栓和螺母上涂防腐层或加装塑料盒盖。

5.5.10 电池安装在铁架上时,应垫缓冲胶垫。

5.5.11 各组电池应根据馈电母线走向确定正负极出线位置。

5.5.12 在电池架和电池体外侧,应有防腐材料制作的编号标志。

5.6 铁塔及抱杆

5.6.1 数字集群基站的铁塔(或抱杆)与机房地网应采用联合接地方式。

5.6.2 铁塔安装应满足以下要求:

1 铁塔基础应符合工程设计要求;

2 铁塔高度,平台、加挂支架的高度及位置应符合工程设计要求;

3 自立式铁塔中心轴线倾斜度不应大于1/1500;单管塔及桅杆中心轴线倾斜度不应大于1/750;

4 与铁塔基础连接的构件,螺栓必须上双螺母;

5 连接螺栓应顺畅穿入连接孔,不得强行敲击。当孔位偏差小于3mm时,可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致;

6 螺栓拧紧后宜外露3扣~5扣,螺母紧固应符合设计的力矩要求,铁塔全部连接螺栓均应作防松处理。

5.6.3 拉线塔安装应满足以下要求:

1 拉线地锚的埋设应符合工程设计要求;

2 地锚埋设深度允许偏差应为±50mm;地锚出土位置允许偏差应为±50mm;

3 埋设地锚时回土要分层夯实,土堆整齐,地锚柄自然顺直;

4 铁塔两层拉线之间的弯曲度应符合工程设计要求,并应在一个平面上;

5 拉线与地面夹角应为45°或60°;

6 拉线塔垂直度应为1/1500。

5.6.4 自立式铁塔安装应满足以下要求:

1 塔靴安装位置应正确,各塔靴的中心距允许偏差应为±3mm;各塔靴高度允许偏差应为±3mm;

2 塔靴调整后应在塔靴钢板下面填充水泥砂浆或用钢结构做永久性支撑;

3 自立塔垂直度应为1/1500;

4 塔基小应变测试应达到二级以上。

5.6.5 抱杆的安装应满足以下要求:

1 抱杆规格和位置应符合工程设计要求;

2 抱杆底部应与建筑物钢筋焊接固定;

3 应按工程设计要求用角钢进行加固;

4 避雷针应直接安装在抱杆顶端,避雷针高度应高于天线上端1m以上;

5 抱杆应可靠接地。

5.6.6 防腐层应满足以下要求:

1 油漆塔必须涂底漆,构件连接法兰盘禁止涂漆。涂漆应均匀,无流痕、无气泡、不掉皮;

2 镀层塔的镀层应均匀,不得有起泡、掉皮、返锈现象;

3 用0.25kg小锤轻击铁塔构件时,防腐层不得脱落;

4 塔靴紧固螺栓应作防腐处理。

5.6.7 铁塔避雷针的安装位置及高度应符合工程设计要求。避雷针应安装牢固、端正,铁塔构件电气连接较差时,应用40mm×4mm的热镀锌扁钢将避雷针与地网直接焊接连通,扁钢应间隔加固在塔身上。

5. 6.8 铁塔地网的接地电阻值不应大于10Ω。

5.6.9 铁塔航空标志灯的安装应符合工程设计要求和航空部门的相关规定。

5.7 基站天馈线安装

5.7.1 天线、馈线安装及加固应符合工程设计要求,并应稳定、牢固、可靠。

5.7.2 天线方位角和俯仰角应符合工程设计要求。

5.7. 3 天线应接地良好,并应处在避雷针下45°角的保护范围内。

5.7. 4 全向天线与塔身的间距不应小于1.5m,与独立避雷针的间距不应小于1.5m。

5.7.5 馈线的规格、型号、路由、接地方式应符合工程设计要求。

5.7.6 馈线金属外护层应在天馈线连接处、馈线离塔处和进入机房前分别作接地处理,当馈线及其他同轴电缆长度大于60m时,宜在铁塔中部增加一个接地点。

5.7.7 馈线进入机房前应设置防水弯,弯曲半径一般应为20倍馈线直径,拐弯应均匀,防水弯最低处应低于馈线窗下沿100mm~200mm。

5.7.8 天线共用器与收发信机应和馈线匹配良好。

5. 7.9 馈线衰耗应符合工程设计要求,天馈线系统的电压驻波比应小于或等于1.5。

5.7.10 安装馈线的弯曲半径和扭转角度应符合产品出厂技术标准要求。

5. 7. 11 漏缆安装应稳定、牢固、可靠;开槽方向应符合工程设计要求。

5. 7.12 隧道内漏缆夹具可根据设计要求安装,一般间隔为1m,特殊困难区段不应大于1.5m。每隔20m~30m应安装1处防火夹具。

6 工程验收

6. 1 验收前检查

6.1.1 所有工程应符合工程设计要求。

6.1.2 所有工程应符合本规范第3章~第5章的要求。

6.1.3 设备通电检查应符合下列要求:

1 电源系统应工作正常,符合工程设计要求;

2 设备输入电压应符合设备说明书技术要求。

6.1.4 设备加电开机检查应按设备说明书技术要求步骤开机,并应用设备自备监视系统检查,设备应状态正常,各种辅助设备和告警装置应状态正常。

6.1.5 对已安装设备进行检查应包含下列项目:

1 标志应齐全、正确;

2 各种零件、配件安装位置应正确,数量应齐全;

3 各种选择开关应按设备技术说明书置于指定位置;

4 各类保险的规格应符合设备技术说明书的要求;

5 设备接地应良好、可靠;

6 电源引入线极性应正确,连接应牢固可靠。

6 工程验收

6. 1 验收前检查

6.1.1 所有工程应符合工程设计要求。

6.1.2 所有工程应符合本规范第3章~第5章的要求。

6.1.3 设备通电检查应符合下列要求:

1 电源系统应工作正常,符合工程设计要求;

2 设备输入电压应符合设备说明书技术要求。

6.1.4 设备加电开机检查应按设备说明书技术要求步骤开机,并应用设备自备监视系统检查,设备应状态正常,各种辅助设备和告警装置应状态正常。

6.1.5 对已安装设备进行检查应包含下列项目:

1 标志应齐全、正确;

2 各种零件、配件安装位置应正确,数量应齐全;

3 各种选择开关应按设备技术说明书置于指定位置;

4 各类保险的规格应符合设备技术说明书的要求;

5 设备接地应良好、可靠;

6 电源引入线极性应正确,连接应牢固可靠。

6. 2 工程验收要求

6.2.1 在割接开通前,应进行初验,并应检验主要系统和相关设备是否符合运转要求。

6.2.2 初验项目应至少包括下列项目:

1 天馈线系统性能检验;

2 基站子系统性能检验;

3 交换子系统性能检验。

6.2.3 初验应在安装工艺和软件版本检查合格后进行,软件修改补丁应经过验收主管部门同意。

6.2. 4 验收的计划和内容应依据本规范的要求制定,测试结果应符合设计要求。

6.2.5 天馈线系统性能验收应包含下列项目:

1 天馈线驻波比在工作频段内应小于或等于1.5;

2 单条馈线驻波比在工作频段内应小于或等于1. 15;

3 天线方向应安装正确;

4 衰减值按馈线长度和部件计算的总衰减应符合技术指标要求,馈线电缆衰减值可按表6.2. 5-1和表6.2.5-2的规定确定。

6.2. 6 基站子系统设备性能验收应包含下列项目:

1 发射机检验应包含下列项目:

1)发射机频率偏差;

2)相位误差;

3)发射机输出功率;

4)功率、时间包络图;

5)调制频谱;

6)杂散辐射电平。

2 接收机检验应包含下列项目:

1)灵敏度;

2)频率容差;

3)阻塞电平;

4)无用传导;

5)互调抗干扰性;

6)邻频道抗干扰性。

3 基站设备主要功能测试应包含下列项目:

1)人工语言应符合国际电信联盟电信标准化部(ITU-T)建议,并可按功能分类显示和查阅。通过人机命令可在终端上设置基站的基本参数;

2)设备应具备自动测试功能,通过人机命令来自动启动和停止测试;

3)应能够通过本地终端显示和统计各设备的运行及状态;

4)基站中的大部分设备应能通过人机命令闭塞和解闭,并应显示打印。设备应具备诊断软件和硬件故障的记录和打印功能,硬件故障检测应有定位、隔离、自动倒换能力,软件故障应有一定的自纠能力和自动恢复功能;

5)基站设备应能提供告警信息接口,并应按工程设计项目进行检验。

6.2.7 单呼、组呼通话质量模拟测试应符合下列要求:

1 城市驱车测试应符合下列规定:

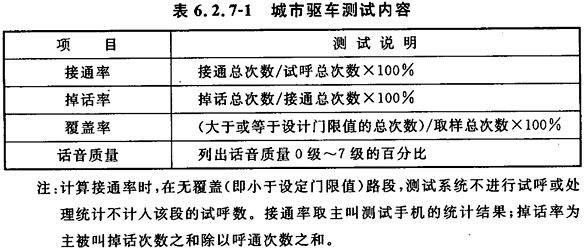

1)城市驱车测试内容应包括表6.2. 7-1中所列的项目;

2)城市驱车测试道路应选在设计覆盖范围之内,测试路线应尽量不重复,并应在覆盖范围内均匀分布;

3)测试时间应安排在工作日(周一至周五)话务忙时进行;

4)测试速度宜保持正常行驶,最高限速应为80km/h;

5)每次呼叫间隔要求应为10s,出现未接通情况,应间隔10s进行下一次试呼。

2 在覆盖区域内应对小区质量进行测试,并应符合下列规定:

1)小区质量测试内容应包括表6.2.7-2中所列项目;

2)应采用室内定点小区质量测试的方法,由室内小区质量测试人员相互拨打测试终端的方法完成;

3)小区质量测试的测试点应选择在高话务密度地区,应根据近日(非休息日)全天每小时的忙时话务量曲线,选出当地移动电话话务量的忙时,由拨测小组根据忙时话务统计原始数据,作出当地各小区的统计结果,内容应包括可用信道数、话务量、信道拥塞率、信道掉话率、切换成功率、接通率等;对于多层建筑测试要求应分顶楼、楼中部、底层三部分进行测试;

4)在室内定点小区质量测试时,室内信号场强不应低于设计门限值;

5)每个测试点应要求室内定点小区质量测试人员作主叫、被叫各10次,每次通话时长不应少于8s,呼叫间隔在10s左右,由主叫记录测试各项原始数据,并应计算出测试要求的各项百分率;

6)测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑,均匀分布;

7)小区质量测试时间宜安排在工作日或话务忙时进行。

6.2. 8 数字集群网应能提供下列基本用户终端业务:

1 调度话务应包括以下业务:

1)单呼;

2)组呼。

2 电话互联业务。

6.2.9 下列基本承载业务处理功能应符合设计要求:

1 电路方式数据业务;

2 短数据业务;

3 分组数据业务。

6.2.10 下列基本补充业务功能应符合设计要求:

1 单呼、组呼(包括组呼、全呼);

2 区域选择;

3 优先呼叫;

4 预占优先呼叫;

5 迟后进入;

6 动态重组;

7 自动重发;

8 限时通话;

9 超出服务区指示;

10 呼叫显示;

11 主叫、被叫显示限制;

12 呼叫提示;

13 讲话方识别显示;

14 无条件呼叫转移;

15 遇忙呼叫转移;

16 用户不可及时呼叫转移;

17 无应答呼叫转移;

18 缩位寻址;

19 至忙用户的呼叫完成;

20 至无应答用户的呼叫完成;

21 呼叫限制;

22 移动台遥毙、复活。

6.2.11 下列可选补充业务处理功能应符合设计要求:

1 调度台核查呼叫;

2 监听;

3 环境侦听;

4 控制转移;

5 计费通知;

6 密匙遥毁;

7 强制呼叫结束;

8 开放信道呼叫。

6.2.12 计费功能应符合设计要求。

6.2.13 基站控制器主要功能应符合设计要求。

6.2.14 下列基本网络管理功能应符合设计要求:

1 安全管理;

2 配置管理;

3 故障管理;

4 性能管理。

6.2.15 在工程终验前,施工单位应向建设单位提交完整的竣工技术文件。

6.2.16 竣工技术文件应包括以下内容:

1 工程说明;

2 安装工程量总表;

3 测试记录;

4 竣工图纸;

5 隐蔽工程随工验收签证和阶段验收报告;

6 工程变更单及洽商记录;

7 重大工程质量事故报告表;

8 已安装设备明细表;

9 开工报告;

10 停(复)工报告;

11 验收证书;

12 其他相关记录、备考表;

13 交接书。

6.2.17 竣工技术文件应符合以下要求:

1 内容齐全;

2 图纸、测试记录、随工质量记录应与实际相符,数据准确;

3 文件外观整洁,格式、文字应规范、清晰。

6.2.18 工程终验应包括下列内容:

1 确认各阶段测试检查结果;

2 验收组认为必要项目的复验;

3 设备的清点核实;

4 对工程进行评定和签收。

6.2.19 对验收中发现的质量不合格项目,应由验收组查明原因,分清责任,提出处理意见。

7 运行维护

7.0.1 运行维护管理单位应建立健全完善、专业可行的维护管理制度,并应加强对维护质量的检查。

7.0.2 运行维护管理单位应按照运行维护的要求对设备进行例行检查、定期检查、日常巡检,各类检查应形成检查记录。

7.0.3 运行维护管理单位应对维护工作建立技术资料档案并妥善保管,技术资料应真实、完整、齐全。

7.0.4 专业技术维护人员应具备相应的资格、持证上岗。

7.0.5 基站日常维护应包括以下内容:

1 应检查基站告警状态,并应立即处理影响通信服务的紧急或严重告警;

2 应观察基站话务统计报告,对话务负荷高、接入遇忙、排队时间长等较差的小区应提出处理方案;

3 应分析全网基站各项性能指标变化趋势,并应及时优化调整网络资源配置;

4 应通过监控系统对基站运行的环境温度、湿度、电源等进行监控;

5 在重大政治、经济、体育等活动的重点区域,应做好通信保障任务。

7.0.6 数字集群基站定期维护应包括以下内容:

1 应定期巡检机房,检查机房环境以及设备运行情况;

2 应定期对蓄电池进行充放电试验;

3 对于基站收发信机功率、频率及天馈驻波比指标,应每年进行一次检测;

4 应定期维护室外天馈线支架、铁塔及检查接地系统;

5 应定期对主要室内基站及重要道路进行路测。

附录A 四种数字集群体制网络结构

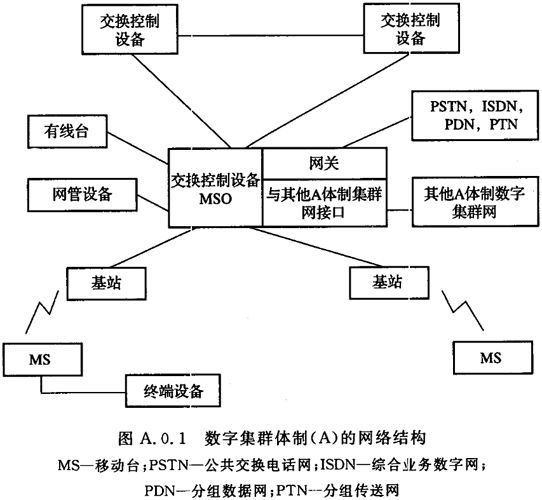

A.0.1 数字集群体制(A)的网络结构(见图A.0.1)应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228的有关规定。

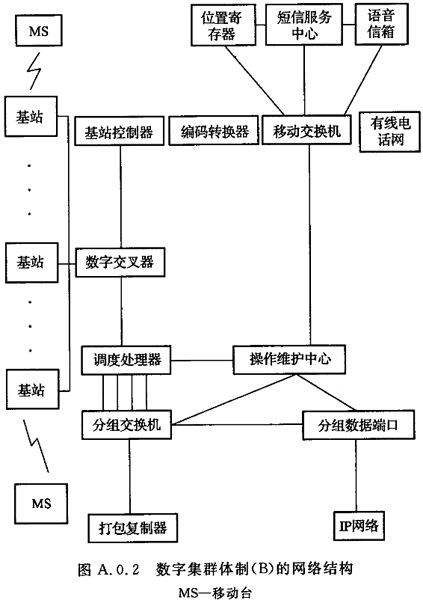

A.0.2 数字集群体制(B)的网络结构(见图A. 0. 2)应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228的有关规定。

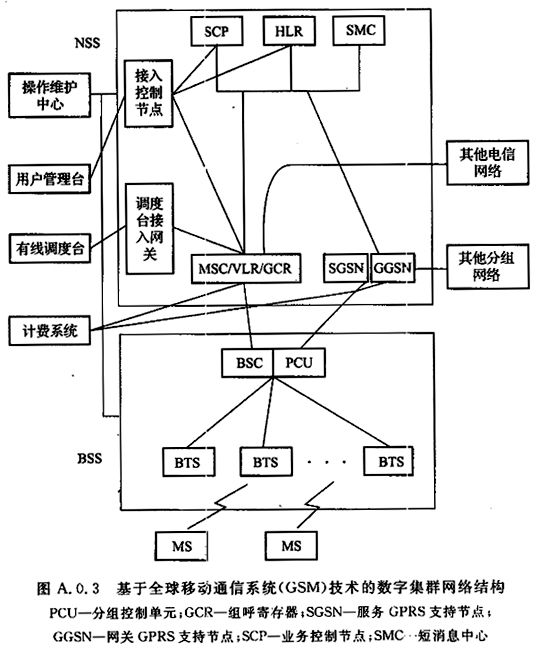

A.0.3 基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群网络结构(见图A.0.3)应符合现行行业标准《基于GSM技术的数字集群系统总体技术要求》YD/T 2100的有关规定。

A. 0.4 基于码分多址(CDMA)技术的数字集群网络结构(见图A.0.4)应符合现行行业标准《基于CDMA技术的数字集群系统总体技术要求》YDC 031的有关规定。

附录B 800MHz频段的频道分组

B.0.1 数字集群专用800MHz频段应按25kHz等间隔划分有600个频道,并可按以下规定分为三段:

1 第一段:上行806MHz~811MHz,下行851MHz~856MHz;

2 第二段:上行811MHz~816MHz,下行856MHz~861MHz;

3 第三段:上行816MHz~821MHz,下行861MHz~866MHz。

B.0.2 第一段频道分组序号与频道号的对应关系应符合表B.0.2的规定。

B.0.3 第二段或第三段频道的200个频道的分组序号和频道序号,应在表B.0.2分组序号上加10和20,频道序号上加200和400。

B.0.4 频道号与频率的对应关系可按下列公式进行计算。

上行频率=806.0125+0.025×(N-1) (MHz) (B.0.4-1)

下行频率=806.0125+0. 025×(N-1)+45 (MHz) (B.0.4-2)

式中:N——频道序号(1,2,…,600)。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《陆地移动业务(16KOF3E)所要求的同波道干扰标准》GB 6281

《高耸结构设计规范》GB 50135

《防洪标准》GB 50201

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《基于CDMA技术的数字集群系统总体技术要求》YDC 031

《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T 1051

《基于GSM技术的数字集群系统总体技术要求》YD/T 2100

《电信专用房屋设计规范》YD 5003

《通信工程建设环境保护技术规定》YD 5039

《通信电源设备安装工程设计规范》YD/T 5040

《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059

《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228

《专用移动通信系统接入公用电话自动交换网的接口技术要求》GF 005

中华人民共和国国家标准

数字集群通信工程技术规范

GB/T 50760-2012

条文说明

制定说明

《数字集群通信工程技术规范》GB/T 50760-2012,经住房和城乡建设部2012年3月30日以第1353号公告批准发布。

本规范制定过程中,编制组与数字集群设备厂家、运营企业、设计单位和施工单位进行了广泛的技术交流和调研,在通信行业标准《数字集群通信工程设计暂行规定》YD/T 5034和《数字集群通信设备安装工程验收暂行规定》YD/T 5035的基础上,总结了近几年我国数字集群通信工程的实践经验,同时参考了国外相关技术标准,制定了本技术规范。

为方便广大设计、施工、运营企业等单位有关人员在使用本规范时,能够正确理解和执行条文规定,《数字集群通信工程技术规范》编制组按照章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规范的参考。

1 总 则

1.0.2 目前我国已发布的数字集群技术体制标准有3个:《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228、《基于GSM技术的数字集群系统总体技术要求》YD/T 2100和《基于CDMA技术的数字集群系统总体技术要求》YDC 031。这些标准对4种集群:数字集群 体制(A)、数字集群体制(B)、基于GSM技术的数字集群和基于CDMA技术的数字集群进行了技术规定。本规范适用于这4种制式的数字集群。

1.0.3 集群通信系统如果用于公用移动电话网,将不能有效发挥其频率利用率高、调度功能强等特点,会降低系统利用率,造成浪费。

1.0.4 集群通信共用网是由一个独立的运营公司或其他公共服务部门以盈利为目的而经营的集群通信网,向社会团体、公众开放,具有下述优点,因此应鼓励建设集群共用网:

1 共用频率资源,频率利用率较高;

2 共用覆盖区域,覆盖范围较大;

3 初期投资较低,运维成本较低;

4 便于与有线电话网互联;

5 系统容量大,话务负荷分布较均匀;

6 有可靠的计费系统等。

3 数字集群网规划

3.0.1 对于集群通信网的业务预测,最基本的方法是根据集群通信网的性质和服务对象,采取用户调查统计法。调查覆盖区域内有多少政府部门、企业有集群业务需求。然后对部门、企业内部人员进行分析,根据工作需要考虑移动台会分到哪一级人员、哪一级部门以及哪些特需人员,并据此预测近期用户数。也可以根据已开通集群通信网城市的统计数据,如集群用户普及率等,来预测本城市的集群通信用户数量。远期用户预测应根据网络所在地区的经济发展、人口发展和覆盖面积规划进行。

4 数字集群网设计

4.1 设计基本要求

4.1.2 由于移动用户与有线用户通话时间远长于调度电话,全双工移动用户间的通话需要占用两条无线信道。为了提高信道利用率,在实际工程中,应考虑对接入有线电话网的移动用户及全双工移动用户数量进行限制。

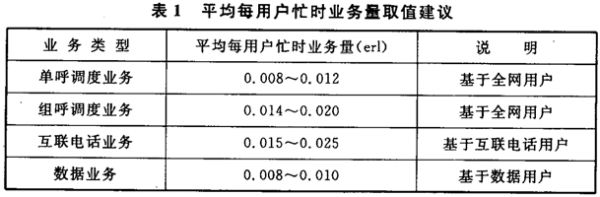

4.1.5 各种业务的业务模型应根据实际网络的统计结果得出。在建网初期,没有话务统计数据的情况下,业务模型可参照表1取定。

4 数字集群网设计

4.1 设计基本要求

4.1.2 由于移动用户与有线用户通话时间远长于调度电话,全双工移动用户间的通话需要占用两条无线信道。为了提高信道利用率,在实际工程中,应考虑对接入有线电话网的移动用户及全双工移动用户数量进行限制。

4.1.5 各种业务的业务模型应根据实际网络的统计结果得出。在建网初期,没有话务统计数据的情况下,业务模型可参照表1取定。

4.2 网络服务质量

4.2.1 本条只给出了基站覆盖区室外边缘覆盖率要求。在实际工程中,运营商可根据工程特点,考虑客户分布和网络的重要性,对城市的不同区域提出不同的室外覆盖率或室内覆盖率要求,这属于面覆盖率要求。

4.2.2 在确定基站覆盖范围时,需要确定接收点最低可用信号强度。接收点最低可用信号强度=接收机动态灵敏度+慢衰落储备+快衰落储备+干扰/噪声储备。

对于800MHz频段数字集群,快衰落储备一般取3dB,慢衰落储备取值与边缘通信概率和慢衰落标准偏差有关,干扰、噪声储备一般取4dB。

4.2.6 对于基于CDMA的数字集群系统,各基站采用相同的频率,通过码分来分辨不同用户以抵抗干扰,因此不需要考虑同频干扰保护比要求。

4.3 核心网设计

4.3.1 集群通信网中大部分话务量发生在无线网内,但总有一些用户要与有线用户通话,所以集群通信网可直接与公用电信网连接,以充分发挥集群通信网的作用。

4.4 无线网设计

4.4.1 无线网络设计是一个循环渐进的过程,本条仅给出了基本的设计流程。在实际工程设计中,在进行完系统仿真评估后,如果发现网络不能满足设计目标的要求,应返回步骤3,调整网络初始建设方案,重新进行第3步至第9步的工作,直至满足设计目标要求。

4.4.2 下面对本条无线覆盖设计的几个步骤内容进行解释。

1 选择传播模型,进行传播模型校正。

在800MHz频段,基站覆盖预测通常采用Okumura-hata或Cost231-Hata传播模型。不同区域有不同的地形地貌和建筑物特征,会影响到传播模型中参数的取值。因此,有必要进行典型环境的实际模拟测试,来校正传播模型。

2 通过链路预算,计算无线传播的最大允许路径损耗。

需要确定地形、地物数据资料;确定基站和移动台的设计参数;计算接收点最低可用信号强度或接收机输入端最低可用信号功率;均衡上行和下行无线链路;考虑覆盖区边缘无线可通率指标和各种储备余量;如果两个方向上的覆盖不能得到平衡,应确定控制覆盖范围的方向;通过链路预算,计算得到无线传播的最大允许路径损耗。

3 预测基站覆盖范围。

通过传播模型和无线传播最大允许路径损耗,可以预测出基站覆盖半径。

4 根据设计目标,确定基站、基站控制器的初始布置方案。

根据覆盖目标、容量目标、质量目标和投资目标,以及预测的基站覆盖半径和基站容量,初步确定基站、基站控制器的规模,以及设置的位置。在进行初始网络方案制订时,用链路预算和校正后的传播模型进行基站覆盖范围的估算。

5 频率或PN码偏置设置和复用。

对于基于CDMA技术的数字集群网,需要进行PN码偏置配置;对于其他三种制式,需要进行频率配置和复用。

6 系统仿真。

在进行系统仿真时,需要利用专用的数字地图和集群通信网络规划软件进行基站覆盖区的预测。通过系统仿真结果分析,可了解数字集群网络整体覆盖效果,对初步的覆盖预测范围进行必要的修正。

7 根据仿真结果,对初始布置方案进行调整。

在仿真结果分析的基础上,对基站初始布局进行合理调整,直到满足无线覆盖区设计目标要求。主要调整手段包括:调整天线参数(下倾角、发射功率、主瓣方向、高度、类型);调整频道配置方案;修改基站站址,从而调整基站布局。

4.4.5 在工程设计中,可根据工程的具体情况,选取本条提出的多种解决措施中的一种或几种组合。

4.4.6 直放站是无线覆盖的辅助手段,可用来覆盖地下停车场、隧道、山区和高速公路等区域。直放站分为无线直放站和光纤直放站,在进行无线直放站设置时,应注意施主天线和重发天线之间的隔离度要求。对于多级串接的无线直放站或光纤直放站应考虑时延对网络性能的影响。

4.4.8 下面对本条无线容量设计各步骤内容进行解释。

1 明确容量需求目标。

根据业务预测结果,得到用户发展规模。考虑各种业务的业务模型,得到话务量和数据流量发展目标。

2 根据业务模型,预测覆盖区内的话务量和数据流量密度。

通过现网调查或现网话务数据统计,得到覆盖区内的话务量和数据流量密度分布。

3 预测每个基站所吸收的话务量和数据流量。

通过规划仿真,可以预测每个基站的覆盖范围,以及在该范围内所吸收的话务量和数据流量。对于基于CDMA技术的数字集群,由于是自干扰系统,基站的覆盖和容量是相关联的,所以应进行系统仿真。

4 确定基站和基站控制器的设备配置。

对于呼损制系统,采用爱尔兰B公式计算业务信道数;对于等待制系统,采用爱尔兰C公式计算业务信道数。对于基于CDMA技术的数字集群,在不同区域环境下可能设定不同的上行负载,单载频所容纳的信道数与设定的上行负载有关。对于其他三种制式,单载频所容纳的信道数分别为:体制(A)为4个信道,体制(B)为3/6个信道,基于GSM技术的数字集群为8个信道。根据计算得到的总业务信道和公共控制信道需求数量,考虑单载频最大所能承载的信道数,可得到每个基站需要配置的载频数。根据全网内的基站总数、载频总数、话务量和数据流量,除以基站控制器的最大容量和处理能力,并考虑一定冗余,可以得到需要配置的基站控制器数量。

5 确定网络接口传输电路需求。

根据预测的网络各种接口处忙时数据流量,计算得到需要的传输电路需求。

4.4.9 基站数量估算通常采用以下方法:

1 考虑覆盖受限:根据覆盖区域要求和每个基站覆盖范围,确定满足覆盖要求需要的基站数;

2 考虑容量受限:根据容量要求和每个基站最大提供的容量,确定需要的基站数。考虑到用户分布不均匀和地形地物等的影响,需要根据实际情况对上述计算结果进行调整。

4.4.12 在呼损制系统中,基站吸收的话务量、信道数和呼损率之间的关系满足爱尔兰B公式。在等待制系统中,基站吸收的话务量、信道数和呼叫延迟概率之间的关系满足爱尔兰C公式。

爱尔兰C公式中的参数平均通话时长tm为负指数分布。各种不同业务按当地网络统计值取定,对于集群调度通话tm可取15s~30s;对于互联电话tm可取70s~150s。

对于不同种类的电路域业务,可能会有不同的接入质量要求和无线资源占用,也可考虑采用多维爱尔兰(MDE)和Campbell等计算方法。

4.4.14 基站控制器容量和端口设置可考虑适当放大,为将来发展留有余量,这样的设置投资费用增加不大。在系统应急扩容或扩容割接时,只需增加基站、中继线路和频道即可,可减小对网络结构和网络性能产生的影响。

4.4. 15 现阶段我国数字集群通信使用800MHz专用频段。国家无线电管理部门将800MHz频段中第1~10大组中的200个频道分配给了军队使用,将第21~30大组的200个频道,分配给了各省(市)、自治区自行管理,并将另外一部分分配给了其他专业部门,600个频道已基本分配完毕,相应调配的余地不大。因此,设计集群通信网时,建设单位应事先向主管部门提出频率申请,落实频道的数量和具体数值。

4.4.17 在工程设计中可根据实际情况,选择频率复用方式。对于带状服务区,可采用3×1频率群复用方式。对于面状服务区,可采用12×1或7×3频率复用方式。

例如,要求满足同频道干扰保护比大于或等于21dB时,D应大于或等于4.35r。对于带状服务区的三频率群复用,在相邻覆盖区的交叠深度为0.27r时,计算得到D=5.2r。对于面状服务区,12×1、7×3频率复用分别对应D=6r、D=4. 58r,均满足同频道干扰保护比的要求。

由于具体工程的地形条件、天线高度变化较大,所以应该进行干扰核算。

4.4.18 现行行业标准《基于CDMA技术的数字集群系统总体技术要求》YDC 031中,没有对PN码偏置提出详细的要求,本条仅给出了配置的一般原则,详细的PN码偏置规划方法应满足建设单位提出的要求。

4.4.22 在具体选择天线安装位置时,可能出现安装位置适合而高度不能与设计要求高度一致,或者完全符合设计高度而位置又不适合天线安装。一般情况下,天线的实际安装高度可在设计高度上下变化3m~5m,并不影响无线覆盖范围。

空间分集接收是利用信号空间多径传播的差异,使接收场强的相关性变小。经过测试和统计,国际无线电咨询委员会(CCIR)建议为了获得满意的分集接收效果,两天线间距应大于0. 6个波长,并且最好处在λ/4的奇数倍附近,因此建议空间分集接收天线间距不宜小于4m。

我国位于北半球,将卫星定位同步系统天线设在铁塔的南侧,有利于卫星定位同步系统天线接收更多卫星信号,通常要求至少接收四颗卫星。

4. 6 局(站)选择和要求

4.6. 1 在同一城市设有多个移动交换机,考虑到网络安全、控制区域的划分以及传输线路的引接,应将移动交换中心的局址分散设置。

5 施工要求

5.3 设备安装

5.3.3 对于交换数据机房,如需使用下送风,可设置地板,但地板下原则上不布放电缆,仍使用上走线方式。

5 施工要求

5.3 设备安装

5.3.3 对于交换数据机房,如需使用下送风,可设置地板,但地板下原则上不布放电缆,仍使用上走线方式。

5.4 线缆布放

5.4.6 安装在机架内的独立设备,应首先分别用接地导线连接到机架汇流排上,导线的截面积应符合设备说明书要求,或不应小于该设备电源线的截面积;机架汇流排用16mm2的多股铜线与机房汇流排连接。光缆金属护层及加强芯应在专用连接端子固定(与机架绝缘),并单独用16mm2的多股铜线与机房汇流排连接。

6 工程验收

6.2 工程验收要求

6.2.1 工程初验主要检查设备安装情况、组网后工作状况和初步的功能检测,为了缩短流程时间,部分细致的功能检验可以留到试运行时进行。

附录B 800MHz频段的频道分组

B.0.1 国家无线电管理部门规定800MHz频段为集群通信系统的专用频段。800MHz频段按25kHz等间隔划分有600个频道,可分为三段,每一段内应共有200个频道,并应分成10个大组,每个大组再应分成4个小组,每个小组应有5个频道,小组内频道之间相隔40个频道。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

『GB50038-2005』人民防空地下室设计规范

中华人民共和国国家标准人民防空地下室设计规范CodefordesignofcivilairdefencebasementGB50038-2005主编部门:国家人民防空办公室批准部门:中华人民共和国建设部施...

2025-05-19