欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国行业标准

生活垃圾堆肥处理技术规范

Technical code for the composting of municipal solid waste

CJJ 52-2014

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2015年8月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第680号

住房城乡建设部关于发布行业标准《生活垃圾堆肥处理技术规范》的公告

现批准《生活垃圾堆肥处理技术规范》为行业标准,编号为CJJ 52-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第3.0.4、3.0.5、7.5.5条为强制性条文,必须严格执行。原《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52-93同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年12月17日

前言

根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)的通知>》(建标[2006]77号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。

本规范的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 选址;5 总体设计;6 垃圾接收、输送与预处理;7 堆肥工艺;8 检测;9 辅助与公用设施;10 环境保护和安全生产;11 工程施工及验收。

本规范修订的主要技术内容是:

1 修订了标准名称;

2 对堆肥处理原料的适用范围作了补充;

3 补充和增加了适用于所有高温好氧堆肥工艺的技术内容;

4 新增了基本规定、总体设计、垃圾接收、输送与预处理、检测、辅助与公用设施、环境保护、安全生产和工程施工与验收的章节。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由同济大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送同济大学环境科学与工程学院固体废物处理与资源化研究所(地址:上海市四平路1239号;邮政编码:200092)。

本规范主编单位:同济大学

中国城市建设研究院有限公司

本规范参编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

上海市浦东新区固体废弃物管理署

本规范主要起草人员:何品晶 邵立明 吕凡 徐文龙 方建民 郭祥信 章骅 屈志云 卢成洪 翟力新 王沛 王丽莉 付钟 陈世和 李国建

本规范主要审查人员:陈朱蕾 陶华 罗启仕 冯其林 陈海滨 史家樑 张束空 常志州 周立祥 张范

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家有关生活垃圾处理的技术法规和技术政策,保证生活垃圾堆肥处理工程质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的生活垃圾堆肥处理工程的选址、设计、施工及验收。

1.0.3 生活垃圾堆肥处理工程应采用先进、成熟、可靠的技术和设备,做到安全卫生、控制污染、节约用地、维修方便、经济合理和管理科学。

1.0.4 生活垃圾堆肥处理工程的选址、设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 预处理 pre-treatment

堆肥处理前对原料的分选、破碎和混合等机械处理过程,用于为后续堆肥发酵创造合适的条件。

2.0.2 中间处理 intermediate treatment

主发酵和次级发酵之间进行的机械处理过程,用于为后续次级发酵和最终产品质量保证提供适宜条件。

2.0.3 残余物 residue

堆肥处理各分选单元产生的非堆肥化物质。

2.0.4 翻堆槽 rectangular agitated bed

底部设有通风沟的槽式堆肥反应器及与之配套的物料翻倒装置。

2.0.5 挡板 side wall

安装于带式输送机皮带两侧边缘的直立板,当输送物料层较厚时起防止物料洒落的作用。

2.0.6 挡边 cut edges

通过在带式输送机两侧设置倾斜的辅助辊筒使皮带边缘向上翘起的构造,起防止物料洒落的作用。

2.0.7 一步发酵 one-stage fermentation

主发酵和次发酵一步完成,中间没有明显的时间或空间分隔。

2.0.8 二步发酵 two-stage fermentation

主发酵和次发酵分两步顺序进行,通过时间分隔或空间分段对主发酵和次发酵过程进行分别的控制。

3 基本规定

3.0.1 生活垃圾堆肥处理工程选址、规模和工艺技术路线,应根据当地城市总体规划、环境卫生专业规划、生活垃圾产生量与特性和环境保护要求以及堆肥处理技术的适用性合理确定。

3.0.2 堆肥处理的原料宜为生活垃圾中可生物降解部分。

3.0.3 城镇粪便、城市污水厂污泥和农业废物等可降解物料,宜适量进入生活垃圾堆肥处理系统。

3.0.4 危险废物严禁进入生活垃圾堆肥处理厂。

3.0.5 生活垃圾堆肥处理过程中产生的不可回收利用的残余物应进行无害化处理。

4 选 址

4.0.1 堆肥处理厂的选址应以当地城市总体规划和环境卫生规划为依据,并符合下列规定:

1 工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设的要求。

2 宜选择周边人口密度较低、土地利用价值较低和施工较方便的区域。

3 应结合已建或拟建的垃圾处理设施,合理布局,并应利于节约用地和实现综合处理。

4 应利于控制对周围环境的影响及节约工程建设投资、运行和运输成本。

5 应符合环境影响评价的要求。

4.0.2 进行堆肥处理厂选址时,应先收集下列基础资料:

1 城市总体规划、选址区域用地规划和环境卫生专业规划等相关规划。

2 地形、地貌、工程地质和水文地质资料。

3 各季主导风向、风频、风速和降水量等气象背景资料。

4 待堆肥处理的垃圾清运量,垃圾来源、性质、组分。

5 堆肥处理设施服务范围和垃圾收集运输情况。

6 供水、供电、排水和交通等基础设施条件。

4.0.3 堆肥厂选址应按下列程序进行:

1 厂址初选:应按本规范第4.0.2条的规定,在全面调查与分析的基础上确定3个及以上候选厂址方案。

2 厂址预选:应通过对候选厂址现场踏勘,对厂址的地形、地貌、工程和水文地质条件、气象、交通运输、供电、给水排水及厂址周围人群居住情况等对比分析,推荐2个及以上的预选厂址。

3 厂址确定:应对预选厂址进行技术、经济、环境和社会条件的综合比较,推荐拟定厂址,并应对拟定厂址进行地形测量、初步勘探和工艺方案设计,完成可行性研究报告。

5 总体设计

5.1 项目构成和规模

5.1.1 堆肥处理基本工艺应符合下列规定:

1 基本工艺流程可包括:预处理、主发酵、中间处理、次级发酵和后处理等单元。

2 根据原料性质、工艺运行特征、设备适用性能和堆肥产品等要求,可对上述单元进行重复、省略等组合。

5.1.2 生活垃圾堆肥处理厂应由主体工程设施、辅助工程设施、管理和生活服务设施构成,各部分设施的设置应根据进入堆肥处理厂的垃圾特性和堆肥处理工艺确定,并应符合下列规定:

1 主体工程应包括:称重计量、预处理、主发酵、中间处理、次级发酵、后处理、除尘除臭、渗沥液收集与处理等设备和设施。

2 辅助工程应包括:厂内道路、供配电、给水排水、消防、通信、通风、监测、维修、消毒、绿化等设施。

3 管理和生活服务设施应包括:行政办公用房、食堂、浴室、采暖、值班宿舍等。

5.1.3 生活垃圾堆肥处理厂的规模宜根据额定日处理能力确定,并应符合表5.1.3规定。

表5.1.3 生活垃圾堆肥处理厂规模

| 规模 | 额定日处理能力(t/d) |

| Ⅰ类 | >300 |

| Ⅱ类 | 150~300 |

| Ⅲ类 | 50~150 |

| Ⅳ类 | ≤50 |

注:工程规模按最终建设规模分类,不受分期建设规模的影响。

5.1.4 堆肥处理厂生产线的设置应符合以下规定:

1 Ⅰ类和Ⅱ类处理厂,生产线设置不宜少于2条。

2 预处理和中间处理生产线的额定处理能力可按8h/d~16h/d工作时间计算,设备选择时应根据垃圾容重进行处理能力校核。

3 生产线应按最大月的日平均垃圾进厂量设计,因当日垃圾进厂量超过额定处理能力或设备检修维护造成无法完成垃圾处理量时,可通过延长工作时间满足垃圾处理要求。

5.1.5 堆肥处理厂内宜设置满足(3~6)个月产品储存的场地。

5 总体设计

5.1 项目构成和规模

5.1.1 堆肥处理基本工艺应符合下列规定:

1 基本工艺流程可包括:预处理、主发酵、中间处理、次级发酵和后处理等单元。

2 根据原料性质、工艺运行特征、设备适用性能和堆肥产品等要求,可对上述单元进行重复、省略等组合。

5.1.2 生活垃圾堆肥处理厂应由主体工程设施、辅助工程设施、管理和生活服务设施构成,各部分设施的设置应根据进入堆肥处理厂的垃圾特性和堆肥处理工艺确定,并应符合下列规定:

1 主体工程应包括:称重计量、预处理、主发酵、中间处理、次级发酵、后处理、除尘除臭、渗沥液收集与处理等设备和设施。

2 辅助工程应包括:厂内道路、供配电、给水排水、消防、通信、通风、监测、维修、消毒、绿化等设施。

3 管理和生活服务设施应包括:行政办公用房、食堂、浴室、采暖、值班宿舍等。

5.1.3 生活垃圾堆肥处理厂的规模宜根据额定日处理能力确定,并应符合表5.1.3规定。

表5.1.3 生活垃圾堆肥处理厂规模

| 规模 | 额定日处理能力(t/d) |

| Ⅰ类 | >300 |

| Ⅱ类 | 150~300 |

| Ⅲ类 | 50~150 |

| Ⅳ类 | ≤50 |

注:工程规模按最终建设规模分类,不受分期建设规模的影响。

5.1.4 堆肥处理厂生产线的设置应符合以下规定:

1 Ⅰ类和Ⅱ类处理厂,生产线设置不宜少于2条。

2 预处理和中间处理生产线的额定处理能力可按8h/d~16h/d工作时间计算,设备选择时应根据垃圾容重进行处理能力校核。

3 生产线应按最大月的日平均垃圾进厂量设计,因当日垃圾进厂量超过额定处理能力或设备检修维护造成无法完成垃圾处理量时,可通过延长工作时间满足垃圾处理要求。

5.1.5 堆肥处理厂内宜设置满足(3~6)个月产品储存的场地。

5.2 总图设计

5.2.1 堆肥处理厂总图设计应多方案综合比较后确定,并应满足堆肥处理工艺流程的要求;合理布置主体和辅助工程以及管理和生活服务设施。

5.2.2 堆肥处理厂应以堆肥处理厂房为主体布置,其他各项设施应按垃圾处理流程要求合理布置,并宜按功能分区。

5.2.3 堆肥处理厂平面布置,应减少垃圾运输和处理过程中对厂区其他设施及周围环境的影响。

5.2.4 Ⅰ类堆肥处理厂宜根据处理需要和建设条件,一次设计、分期建设。

5.2.5 堆肥处理厂竖向空间应按物料处理、气液管线、通风排气管线功能划分,分层布置。

5.2.6 厂区道路应与厂区平面设计和绿化统筹布置。并应符合交通运输和消防的要求。

5.2.7 堆肥处理厂出入口应方便车辆的进出,人流和物流出入宜分开设置。

5.2.8 堆肥处理厂宜设置应急停车场,应急停车场宜设在厂区物流出入口附近。

5.2.9 堆肥处理厂出入口和各道路交叉口,均应设置交通警示和引导标志。

6 垃圾接收、输送与预处理

6.1 卸 料

6.1.1 卸料区的场地布置,应便于进场车辆卸料及与前处理机械设备运行的衔接。

6.1.2 卸料场地应采取防止垃圾散落及垃圾车与垃圾面隔离的措施。

6.1.3 卸料区应设置通风排气及除尘除臭设施,卸料口应设置局部吸风口,并宜采取必要的空间分隔设施;卸料大厅应采用全面通风排气措施,通风换气次数宜为4次/h~6次/h。排气应处理后达标排放。

6.1.4 卸料区应有地面冲洗和污水导排设施。

6.1.5 卸料区受料设施的存储容量应符合下列规定:

1 平面场地宜大于等于日均处理量。

2 受料槽宜大于等于日均处理量的50%。

3 受料坑宜大于等于日均处理量的2倍。

6 垃圾接收、输送与预处理

6.1 卸 料

6.1.1 卸料区的场地布置,应便于进场车辆卸料及与前处理机械设备运行的衔接。

6.1.2 卸料场地应采取防止垃圾散落及垃圾车与垃圾面隔离的措施。

6.1.3 卸料区应设置通风排气及除尘除臭设施,卸料口应设置局部吸风口,并宜采取必要的空间分隔设施;卸料大厅应采用全面通风排气措施,通风换气次数宜为4次/h~6次/h。排气应处理后达标排放。

6.1.4 卸料区应有地面冲洗和污水导排设施。

6.1.5 卸料区受料设施的存储容量应符合下列规定:

1 平面场地宜大于等于日均处理量。

2 受料槽宜大于等于日均处理量的50%。

3 受料坑宜大于等于日均处理量的2倍。

6.2 给料与预处理

6.2.1 给料和输送设备应符合下列规定:

1 给料机应有匀料装置。

2 当采用料斗方式给料时应有防止垃圾架桥起拱堵塞的措施。

3 输送设备在无人操作处应设置挡板或挡边。

4 输送设备宜进行局部封闭,并应设置集气罩。

5 人工分选输送机,双侧分选时宽度不宜超过1200mm,皮带移动速度宜为0.1m/s~0.3m/s,垃圾堆积厚度不宜大于10cm。

6.2.2 混合收集的生活垃圾堆肥处理应设置预处理系统,预处理工艺应根据垃圾成分特点、堆肥工艺要求和资源化回收等因素确定。

6.2.3 堆肥处理厂预处理系统,应包括破袋、分选和破碎处理设备,其设备的选型及配置应满足设计能力和工艺要求。

6.2.4 对于袋装生活垃圾,预处理应设置破袋工序,破袋率应大于90%。

6.2.5 预处理应采用机械和人工相结合的分选工艺;分选工艺应符合下列规定:

1 可堆肥有机物分选效率应大于80%。

2 可回收废品成分较多时,应设置可回收物分选设备。

3 应设置大件垃圾分拣工位。

6.2.6 预处理设备应具有防粘、防缠绕功能,并宜加密封罩;易损部件应易于拆卸和更换,预处理设备的运行参数应具有一定的调节范围。

6.2.7 预处理设备应设有专门的渗沥液收集装置,并宜具有自清洁功能。设备四周应留有维修需要的空间或通道。

6.2.8 预处理分选出的塑料袋、纸类、织物等需远距离运输时,宜对其压缩打包。

6.2.9 当人工分拣工位设置在封闭空间内时,该空间应有送新风和排风措施。新风吸入口应设置在露天空间。新风量不宜小于30m3N/(h·人),换气次数不宜少于8次/h。

6.2.10 预处理车间宜采用全面排风和局部排风相结合的方式通风;在物料跌落处、滚筒筛进出口处宜设置局部排风口。

7 堆肥工艺

7.1 工艺类型

7.1.1 堆肥处理工艺应根据物料发酵分段、运动和通风方式及反应器类型进行分类。

7.1.2 堆肥处理工艺类型应根据原料组成、当地经济状况、产品要求和处理场地等条件选择确定,应优先比较确定物料运动和堆肥通风方式,再相应选择反应器的类型。

7.1.3 堆肥处理工艺分类类型宜按表7.1.3规定。

表7.1.3 堆肥处理工艺分类类型

| 分类方式 | 发酵分段 | 物料运动 | 通风方式 | 反应器类型 |

| 工艺类型 | 一步 | 静态 | 自然 | 条垛式 |

| 二步 | 间歇动态(半动态) | 强制 | 槽式(仓式) | |

| 动态 | 塔式 | |||

| 回转筒式 |

7 堆肥工艺

7.1 工艺类型

7.1.1 堆肥处理工艺应根据物料发酵分段、运动和通风方式及反应器类型进行分类。

7.1.2 堆肥处理工艺类型应根据原料组成、当地经济状况、产品要求和处理场地等条件选择确定,应优先比较确定物料运动和堆肥通风方式,再相应选择反应器的类型。

7.1.3 堆肥处理工艺分类类型宜按表7.1.3规定。

表7.1.3 堆肥处理工艺分类类型

| 分类方式 | 发酵分段 | 物料运动 | 通风方式 | 反应器类型 |

| 工艺类型 | 一步 | 静态 | 自然 | 条垛式 |

| 二步 | 间歇动态(半动态) | 强制 | 槽式(仓式) | |

| 动态 | 塔式 | |||

| 回转筒式 |

7.2 主 发 酵

7.2.1 进入堆肥处理主发酵单元的物料宜符合下列规定:

1 含水率宜为40%~60%。

2 总有机物含量(以干基计)不宜小于25%。

3 碳氮比(C/N,质量比)宜为20:1~30:1。

7.2.2 主发酵的堆层温度控制及发酵时间确定应符合下列规定:

1 堆层各测试点温度均应达到55℃以上,且持续时间不应少于5d;或达到65℃以上,持续时间不应少于4d。

2 设计主发酵时间不宜小于5d。

7.2.3 主发酵通风设备和堆层高度的配置应符合下列规定:

1 强制通风的工艺风量以每立方米垃圾为基准,宜为0.05m3/min~0.20m3/min。在堆层高度低于3m时,风压可按堆层每升高1m增加1000Pa~1500Pa选取。原料的有机物含量或含水率低时,风压可取下限,反之取上限。

2 强制机械通风的静态堆肥工艺,堆层高度不应超过2.5m;当原料含水率较高时,堆层高度不应超过2.0m。

3 自然通风的静态堆肥工艺,堆层高度宜为1.2m~1.5m;原料的有机物含量或含水率较高时可取下限,反之取上限。

4 配有强制通风设施的机械翻堆间歇动态堆肥,翻堆次数不宜低于0.5次/d;无强制通风设施的机械翻堆间歇动态堆肥,翻堆次数宜为1次/d~3次/d,气温高时取较大值,气温低时取较小值。

5 主发酵过程中,应测定氧浓度。

6 主发酵堆层各点的氧浓度应大于5%。

7 通风次数和间隔时间,应根据堆肥过程氧浓度、水分和温度等跟踪测试值及时进行调整。

7.2.4 主发酵设施设备的选用应符合下列规定:

1 发酵仓数量及设计容积,应根据进料量和设计主发酵时间确定,并应留有不小于10%的富余容量。

2 发酵装置中的实际装填垃圾体积,不宜大于发酵装置总容积的80%。

3 发酵仓应配置测试温度和氧浓度的装置,并应具有保温、防渗和防腐措施及水分调节、渗沥液和臭气收集功能。

4 发酵车间应配置通风和除臭设施。

7.2.5 主发酵的运行终止指标应符合下列规定:

1 耗氧速率上升至最大后逐步下降,与最大耗氧速率相比应下降90%并趋于稳定。

2 主发酵产物应符合现行国家标准《粪便无害化卫生要求》GB 7959的有关规定。

7.3 次级发酵

7.3.1 次级发酵工艺设计应符合下列规定:

1 次级发酵宜采用静态或间歇动态的处理工艺。

2 堆层通风方式和发酵时间,应根据场地条件、经济成本和主发酵时间等因素确定。

3 次级发酵车间或场地布置应物流顺畅,并应合理布置设备、车辆和人员通道。

4 当次级发酵在室内车间进行时,车间应具有良好的通风条件。

5 当次级发酵露天进行时,发酵区应具有雨水截流、导排和收集措施,收集的发酵区内雨水应处理达标后排放。

7.3.2 采用机械翻堆时,宜根据气温调整翻堆次数。

7.3.3 次级发酵的终止指标应符合下列规定:

1 耗氧速率应小于0.1%O2/min。

2 种子发芽指数不应小于60%。

7.4 堆肥后处理

7.4.1 堆肥后处理工艺,应包括堆肥产品加工和残渣处理。堆肥产品加工工艺和成品方案应根据当地市场情况确定。

7.4.2 堆肥产品质量应符合国家现行标准《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172和《粪便无害化卫生要求》GB 7959等的有关规定。

7.4.3 利用堆肥产品制有机肥时,有机肥产品应符合现行行业标准《有机肥料》NY 525和《生物有机肥》NY 884的有关规定。

7.4.4 堆肥后处理各分选工段分选出的不可堆肥物应按物质类别分别存放。

7.5 除臭和渗沥液处理

7.5.1 堆肥主发酵废气及其他部位散发的臭气应进行有效收集,并应除臭和净化处理。

7.5.2 垃圾暴露面大、臭气释放强度高的部位,可喷洒除臭剂辅助除臭。

7.5.3 经处理后的恶臭气体浓度,应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

7.5.4 堆肥过程中产生的渗沥液应设收集池蓄存,渗沥液应优先用于垃圾堆体的水分调节。剩余的渗沥液应排入厂内污水管网。

7.5.5 生活垃圾堆肥处理厂渗沥液收集池布置在室内时,应设置强制排风系统,且收集池内的电器设备应选用防爆产品。

8 检 测

8.0.1 堆肥处理厂进出物料都应进行计量,并应按实物量进行生产统计,核定产出。

8.0.2 堆肥处理厂的进厂生活垃圾、选用的添加剂和产品均应进行理化性质检测。检测指标和频率应符合现行行业标准《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》CJJ 86的有关规定。

8.0.3 堆肥发酵过程中的检测和分析应符合下列规定:

1 堆层温度的检测点不应少于3个(含3个);根据发酵装置形式,检测点应在堆体中分层或分区设置。主发酵堆层温度宜进行连续检测;次级发酵可进行定时检测,检测频次可根据需要确定。

2 堆层氧浓度和耗氧速率的检测频率不应小于1次/d,条件允许时可进行连续检测。

3 应根据堆肥产品使用的需要进行堆肥产品植物种子发芽试验。

8.0.4 堆肥处理厂的进厂生活垃圾、选用的添加剂和产物等物料的容重、含水率、可燃物、热值等指标的检测应按现行行业标准《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T 313的有关规定执行。

8.0.5 堆肥处理厂的进厂生活垃圾、选用的添加剂和产物等物料的pH值、有机质、总铬、汞、镉、铅、砷、全氮、全磷和全钾等指标的检测,应按现行行业标准《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T 313的有关规定执行。

8.0.6 堆层温度的测定,宜符合本规范第A.0.1条的规定。

8.0.7 堆层氧浓度、耗氧速率变化分析,宜符合本规范第A.0.2条的规定。

8.0.8 植物种子发芽试验宜符合本规范第A.0.3条的规定。

8.0.9 生产废水的检测方法,应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的有关规定。

9 辅助与公用设施

9.1 道路与绿化

9.1.1 厂区道路的路面宽度、道路荷载等级及路面结构,应根据垃圾车的型号、吨位等确定,并应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。

9.1.2 厂区绿化应按厂内功能分区的要求布置,绿化植物应优先选择具有污染吸附和噪声隔离功能的物种,厂区绿地率不宜大于30%。

9 辅助与公用设施

9.1 道路与绿化

9.1.1 厂区道路的路面宽度、道路荷载等级及路面结构,应根据垃圾车的型号、吨位等确定,并应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。

9.1.2 厂区绿化应按厂内功能分区的要求布置,绿化植物应优先选择具有污染吸附和噪声隔离功能的物种,厂区绿地率不宜大于30%。

9.2 供配电系统

9.2.1 堆肥处理厂主发酵风机和卸料、预处理场所的照明应为二级负荷,其他生产用电宜为二级负荷。

9.2.2 堆肥处理厂生产用电应优先从当地电网引接,接入电压等级应根据生活垃圾堆肥处理厂的用电负荷及当地电网的具体情况,经技术经济比较后确定。

9.2.3 堆肥厂供配电系统的高压配电装置,应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的要求;继电保护和安全自动装置及过电压保护,应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062的要求;防雷和接地,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和现行行业标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的要求。

9.2.4 垃圾储存(暂存)间、渗沥液收集池等可燃气体易散发场所的照明灯具、开关和其他电器应采用防爆设计。

9.3 自动化控制

9.3.1 堆肥处理厂应设中央控制室。

9.3.2 堆肥处理厂自动化控制系统宜包括进料系统、垃圾预处理系统、主发酵系统、次发酵系统、通风与除尘除臭系统和其他必要的控制系统。

9.3.3 堆肥处理厂的自动化控制系统,应采用成熟的控制技术和可靠性高的设备和元件,在现场安装的一次控制仪表应考虑防腐。

9.3.4 发酵设施的自动控制应符合下列规定:

1 条垛式与强制通风条垛式静态发酵,宜对垃圾条垛内温度进行在线测量,并宜根据在线测量的温度通过模拟程序进行发酵设施通风控制。

2 槽式翻堆和仓式发酵,宜对垃圾堆体温度进行实时测量,有条件的可对氧浓度进行实时检测,并可根据温度和氧浓度进行翻堆和通风控制。

3 回转筒式发酵,宜同时测量筒内温度和筒内不同位置氧浓度,并宜根据温度、氧浓度进行通风控制。

9.3.5 堆肥处理厂进料和预处理生产环节应设置现场视频监视系统。

9.3.6 堆肥处理厂的报警系统应包括下列内容:

1 发酵工艺系统主要工况参数偏离正常运行范围。

2 电源、气源发生故障。

3 设备故障。

4 监控系统故障。

9.4 给水排水与污水处理

9.4.1 堆肥处理厂厂内给水应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

9.4.2 堆肥处理厂生活用水,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的水质要求,用水标准及定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

9.4.3 堆肥处理厂生产用水应包括堆体水分调节用水、车辆冲洗用水、地面和道路冲洗用水、设备冷却用水、绿化用水以及消防用水等,各项用水量应根据各工艺要求确定。生产用水水源选择及供水系统设计,应充分考虑节水。

9.4.4 堆肥处理厂排水应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。垃圾收集车经过的道路和卸料平台的初期雨水,应进行截流并纳入厂区污水管道。

9.4.5 堆肥处理厂生活污水应优先考虑排入城市污水管网;无污水管网的区域,应在厂内建设生活污水处理设施,处理后污水的排放指标应符合项目环境影响评价批复的要求。

9.4.6 堆肥处理厂的剩余垃圾渗沥液、垃圾车清洗水与车间地面冲洗水等生产污水可接入城市污水管网处理。当在厂内设置生产污水处理设施时,排放标准应符合现行行业标准《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150的有关规定。

9.5 消 防

9.5.1 堆肥处理厂应设置室内外消防系统,消防系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

9.5.2 堆肥处理厂厂房应按生产的火灾危险性分类划分为丁类,建筑耐火等级不应低于二级。

9.5.3 垃圾卸料间、筛上物储存间、电气设备间和中央控制室等火灾易发部位,应设消防报警设施。报警设施的设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

9.6 采暖与空调工程

9.6.1 堆肥处理厂采暖通风与空调工程设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

9.6.2 建筑物冬季采暖室内温度,应符合下列规定:

1 垃圾卸料间、垃圾预处理间、发酵间和通风除尘除臭间应为5℃~10℃。

2 中央控制室、人工分拣室、化验室和食堂应为18℃。

3 职工宿舍和办公室应为20℃。

4 有人操作的车间的温度,应根据操作人员劳动强度等级,按照国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的要求确定。

9.6.3 夏季有人操作车间的防暑设计及措施应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的有关规定。

9.7 建筑与结构

9.7.1 堆肥处理厂的建筑风格和整体色调,应与周围环境相协调。厂房的平面布置和空间布局,应满足工艺设备的安装与维修的要求。

9.7.2 厂房各作业区应合理分隔,厂区人流和物流路线应避免交叉,操作人员巡视检查路线、物料水平与竖向传送线路应顺畅,避免重复。

9.7.3 厂房的围护结构应满足基本热工性能和使用要求,并应考虑节能。

9.7.4 建筑抗震设计,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

9.7.5 对垃圾卸料间、预处理和主发酵车间等易腐蚀场所,建筑部件应采取相应的防腐蚀措施,防腐设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定。

9.7.6 堆肥车间的地基基础设计,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。存在地基条件不良、荷载差异大和建筑结构体形复杂情况时,除应进行地基承载力和变形计算外,必要时还应进行稳定性计算。

10 环境保护和安全生产

10.1 环境保护

10.1.1 堆肥处理厂车间内的空气、噪声和振动应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的要求。

10.1.2 堆肥处理厂厂区和厂界的空气质量指标应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

10.1.3 生活垃圾不宜在厂区内露天裸卸,厂内场地散落的垃圾应及时清扫。堆肥残余物在厂内堆放时间不应超过10d。

10.1.4 堆肥处理厂卸料和预处理设备和车间应每天进行清理。

10.1.5 厂区内应采取灭蝇措施,并应设置蝇类密度监测点。

10 环境保护和安全生产

10.1 环境保护

10.1.1 堆肥处理厂车间内的空气、噪声和振动应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的要求。

10.1.2 堆肥处理厂厂区和厂界的空气质量指标应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

10.1.3 生活垃圾不宜在厂区内露天裸卸,厂内场地散落的垃圾应及时清扫。堆肥残余物在厂内堆放时间不应超过10d。

10.1.4 堆肥处理厂卸料和预处理设备和车间应每天进行清理。

10.1.5 厂区内应采取灭蝇措施,并应设置蝇类密度监测点。

10.2 环境监测

10.2.1 作业区及厂内应设置固定的噪声、恶臭气体和粉尘监测点。

10.2.2 堆肥处理厂环境监测应包含下列项目:

1 作业区监测项目应包括:噪声、粉尘、有害气体(H2S、SO2、NH3)和细菌总数(空气)。

2 厂区和厂界环境质量监测应包括:大气中单项指标(NOx、总悬浮颗粒物)、地表水水质、噪声、蝇类密度和臭级。

10.2.3 监测频率应符合下列规定:

1 作业区环境监测,应每月一次。

2 厂区和厂界环境质量监测,应每季度一次。

10.3 安全生产和劳动保护

10.3.1 堆肥处理厂的安全和卫生设施的设置,应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1和《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801的有关规定。

10.3.2 堆肥处理厂应采取有效的安全防护措施。应在有关的设备醒目位置设置警示标识,并应有可靠的防护措施。

10.3.3 堆肥处理厂垃圾卸料间、预处理和发酵车间等场地,应采取换气、除臭、灭蚊蝇和消毒等措施。

10.3.4 卫生防疫设备和防护用品应确保处于正常工作状态,不得擅自拆除或停止使用。

11 工程施工及验收

11.1 工程施工

11.1.1 堆肥处理厂工程应根据工程设计文件和设备技术文件进行施工和安装,并应符合相应的国家现行施工标准的要求。施工过程中遇到无法按设计文件施工的问题时,应待设计方出具设计变更后方能施工。

11.1.2 堆肥处理厂的各隐蔽工程未经验收时,不得进行后续工程施工。

11.1.3 施工中使用的材料和设备均应有技术质量鉴定文件或合格证书。

11.2 工程验收

11.2.1 堆肥处理厂竣工后应及时进行整体工程验收,验收除应符合国家现行相关验收标准外,还应符合下列规定:

1 应有齐全的工艺概述及工艺设计说明、施工设计图纸、竣工图纸、调试报告等工程验收技术资料。

2 堆肥生产线各设备均应分别进行空载和满载联动运行。联动运行持续时间应大于单班作业时间。

附录A 检测方法

A.0.1 堆层温度测定应符合下列规定:

1 测定仪器可用金属套筒温度计或其他类型测温传感装置。

2 测定点分布应均匀,有代表性。高度应分上、中、下3层,堆层高度不足1m的,可设置上、下2层。上层和下层测试点均应设在离堆层表面或底部0.3m~0.5m处,每个层次水平面测试点可按发酵设施的几何形状布置,可分中心部位和边缘部位设置,边缘部位距边缘宜为0.5m。

A.0.2 堆层氧浓度和耗氧速率分析应符合下列规定:

1 测定仪器可用气体氧测定仪。

2 测定点的位置和数目,应与堆层温度测定点相一致。

3 金属空管插入需测定的位置,抽取堆层中的气体,直接输入气体氧测定仪,仪表上显示的氧浓度百分值应为堆层该位点的氧浓度。

4 耗氧速率可通过不同时间堆层氧浓度的下降得出。具体步骤应为:测定前应先向堆层通风,在堆层氧浓度达到最高值时(O2含量20%左右),记录该测定值;然后停止通风,间隔一定时间测氧浓度下降值,记录每次测定时间;以时间为横坐标,氧浓度为纵坐标,绘制曲线(同一测试点氧浓度的下降开始很快,呈直线下降,然后曲线趋平,渐近于稳定值);取氧浓度下降呈直线状的两次测试值,按式(A.0.2)计算,耗氧速率就是该时间段氧浓度的下降速率。

式中:d0——耗氧速率(%·min-1);

ci0——起始氧浓度(%);

ce0——最终氧浓度(%);

△t——两测试值相隔的时间(min)。

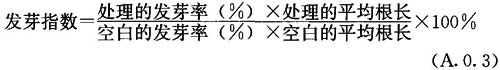

A.0.3 植物种子发芽试验应符合下列要求:

1 试验用植物种子:水堇或萝卜种子,在去离子水或蒸馏水的发芽率不小于80%。

2 试验用浸提容器:500mL具密封塞聚乙烯瓶。

3 试验用浸提装置:频率可调的往复式水平振荡机。

4 试验用浸提剂:去离子水或蒸馏水。

5 试验用滤膜:0.45μm微孔滤膜或中速蓝带定量滤纸。

6 试验用过滤装置:加压过滤装置或真空过滤装置,对难过滤的废物也可采用离心分离装置。

7 试验操作应按下列步骤进行:

称取新鲜物料试样3个(每个试样干基质量不小于20.0g),分别置于500mL浸提容器中,按固液比1:10(W/V,以干重计)加入一定量的去离子水或蒸馏水,盖紧瓶盖后垂直固定于往复式水平振荡机上,调节频率不小于100次·min-1、振幅不小于40mm,在室温下振荡浸提1h,取下静置0.5h后,于预先安装好滤膜(或者滤纸)的过滤装置上过滤,收集过滤后的浸出液,摇匀后供分析用。每次测定,做蒸馏水空白3个。如浸出液不能马上分析,则应放在(0~4)℃冰箱保存,但保存时间不得超过48h。

在微生物培养皿内垫上一张滤纸,均匀放入10粒水堇(或萝卜)种子,加入浸出液5.0mL,盖上盖子,在25℃黑暗的培养箱中培养48h,测定发芽率和根长。每个样品做3个重复,以去离子水或蒸馏水作同样的空白试验。

8 试验结果计算方法

用式(A.0.3)计算每个重复实验的种子的发芽指数:

再计算平均值。该指数若小于100%,则表示该堆肥产品具有植物毒性,该值越小毒性越强;该系数大于100%,则表示该堆肥产品对种子的发芽和根伸长有促进作用。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑抗震设计规范》GB 50011

3 《室外给水设计规范》GB 50013

4 《室外排水设计规范》GB 50014

5 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

6 《建筑设计防火规范》GB 50016

7 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

8 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

9 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

10 《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

11 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

12 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

13 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

14 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

15 《环境空气质量标准》GB 3095

16 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

17 《粪便无害化卫生要求》GB 7959

18 《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172

19 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T、12801

20 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

21 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889

22 《厂矿道路设计规范》GBJ 22

23 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

24 《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》CJJ 86

25 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150

26 《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T 313

27 《有机肥料》NY 525

28 《生物有机肥》NY 884

中华人民共和国行业标准

生活垃圾堆肥处理技术规范

CJJ 52-2014

条文说明

修订说明

《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52-2014,经住房和城乡建设部2014年12月17日以第680号公告批准、发布。

本规范是在《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52-93(以下简称原规程)的基础上修订而成,上一版的主编单位是同济大学,参编单位是原无锡市环境卫生管理处,主要起草人员是陈世和、张人奇。本次修订的主要技术内容是:1.修订了标准名称;2.对堆肥处理原料的适用范围作了补充;3.补充和增加了适用于所有高温好氧堆肥工艺的技术内容;4.新增了基本规定、总体设计、垃圾接收、输送与预处理、检测、辅助与公用设施、环境保护和安全生产和工程施工与验收的章节。

本规范修订过程中,编制组进行了国内生活垃圾堆肥处理技术应用与研发现状的调查研究,总结了我国生活垃圾堆肥处理工程建设的实践经验,同时参考了欧盟、加拿大和美国的堆肥处理技术及质量控制标准,通过理论论证和试验检测,取得了堆肥发酵过程物料堆高与通风风压的关系等重要的技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文的规定,《生活垃圾堆肥处理技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与正文相同的法律效力,仅供使用者作为理解和把握本规范规定的参考。

1 总 则

1.0.1 该条阐明了本规范修订的目的。随着我国城市化进程的发展,大、中、小城市和城镇的生活垃圾清运量也日益增多,其中厨余、果皮等易腐有机组分占生活垃圾总量的50%以上。这些生活垃圾适合采用好氧堆肥等生物处理技术进行处理,堆肥处理技术的应用面持续扩展。1993年颁布的《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52-93,适用范围仅限于静态堆肥,有关的内容已不能全面反映堆肥处理技术的发展现状。因此,修订本规范,对推广和发展我国城市生活垃圾堆肥处理技术有重要意义。

1.0.2 该条明确了本规范的适用范围。堆肥处理的基本特征是微生物的好氧生物降解。本规范既适用于采用完整的好氧生物降解过程的生活垃圾堆肥处理厂的工程设计、施工、运行操作管理和污染控制,也适用于采用好氧生物降解过程实现部分生物稳定的生活垃圾综合处理厂生物预处理段,以及生活垃圾厌氧消化厂消化残渣的好氧降解腐熟单元。

1.0.3 该条对生活垃圾堆肥处理工程技术选择做了原则性的规定。

1.0.4 该条是关于生活垃圾堆肥处理工程标准、规范适用完整性的提示。生活垃圾堆肥处理工程除适用本规范及其引用标准(规范)外,也应符合国家和部门现行的其他相关标准和规范。

2 术 语

本部分为执行本标准制定的专门术语和对容易引起歧义的名词进行的定义。在现行行业标准《市容环境卫生术语标准》CJJ/T 65中已定义的术语不在此重复定义。

2.0.1 根据我国生活垃圾以混合收集为主,预处理为大部分生活垃圾堆肥工程的必备环节的现状,定义了堆肥过程的预处理。

2.0.2 我国生活垃圾含水率高,原生生活垃圾普遍缺乏良好的机械可分选性;为了改善分选效果,部分实际堆肥工程采用在主发酵后再进行分选的工艺流程,这里把主发酵后的分选处理定义为中间处理。中间处理的目的是进一步分选、破碎和均质,以促进次发酵的生化过程,以及提高堆肥产品质量。

2.0.5、2.0.6 这两条术语定义了堆肥预处理常用机械的两种构造。

2.0.7、2.0.8 这两条术语定义了两种不同分段方式的堆肥工艺。

3 基本规定

3.0.3 本条对不属于生活垃圾范畴,但又具备堆肥处理适应性的其他废物进入堆肥系统进行了规定;使其可以作为调整生活垃圾堆肥原料特性的添加剂等,进入堆肥系统进行共处理。

3.0.4 本条为强制性条文。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,危险废物与生活垃圾和一般工业固体废物应分类管理,本条是落实法律规定的需要。同时,堆肥产物可在开放环境中应用,危险废物一旦混入堆肥处理原料就存在严重的污染扩散风险,为此将本条列为强制性条文。

本条的意义在于,有很多组分类似生活垃圾的工业废物是可以和生活垃圾合并处理的,如:食品加工废物以及其他以农产品为原料的工业废物。因此,处理设施应加强对废弃物入场和前处理的检测,避免工业源的危险废物进入堆肥发酵系统。

对于家庭产生的非工业源危险废物,堆肥处理设施可参《国家危险废物名录》第六条对此类废物的管理规定执行。

3.0.5 本条为强制性条文。本条对堆肥过程产生的残余物的处理处置进行了规定,以保证采用以堆肥为主体工艺的生活垃圾处理过程不存在无害化缺陷,为此将本条列为强制性条文。

堆肥处理残余物主要产生于机械前处理和产物后处理过程中,这些残余物即使如砖头瓦块等惰性物,也会在运输和机械前处理过程中沾污未稳定的有机物,或混入含有各种垃圾组分的碎片等,进入环境同样具有污染释放的潜力。对其进行符合规范的无害化处理,是保证堆肥处理全过程有效控制二次污染的必然要求。其中,无害化处理指的是我国已有标准和规范的各种固体废物处理和利用技术方法。

4 选 址

4.0.1 地质条件是堆肥处理厂厂址的基本要求,需要满足堆肥处理厂建(构)筑物的承载要求。

为使堆肥处理厂建设获得最大投资效益,堆肥处理厂的选址还需要综合考虑交通运输、产品应用出路等因素。

堆肥处理过程中因散发气味、产生渗沥液等会对环境造成影响,堆肥处理厂的选址需要考虑与居住区有一定的卫生防护距离;本条不对选址的防护距离作硬性规定,以免影响各地因地制宜地确定厂址;对于敞开式堆肥处理厂,其卫生防护距离可以参照卫生填埋场确定。

4.0.2 本条规定了堆肥处理厂选址前期基础资料收集工作的基本内容。选址前基础资料的收集对于厂址的最终确定以及生物处理厂规划、设计等有重要的意义。

5 总体设计

5.1 项目构成和规模

5.1.1 本条规定了生活垃圾堆肥处理技术的基本工艺流程。其中,主发酵是堆肥处理厂的核心工序,其他工序可根据不同的工艺要求进行优化组合。组合的选择原则是配合主发酵运行,提高堆肥处理综合效率,提高堆肥产品和可回收废品质量,降低建设和运行成本。工序组合需要考虑一定的灵活性,在必要情况下,能超越部分工序或调整工序顺序,但是,也要避免不必要的重复工序或设施设备。

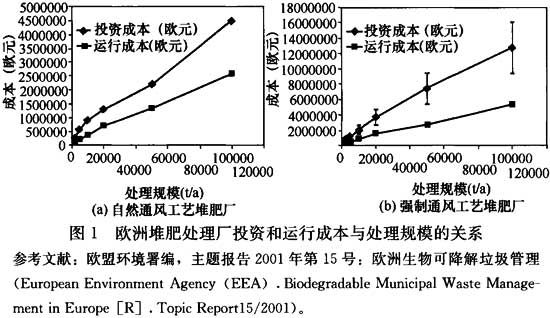

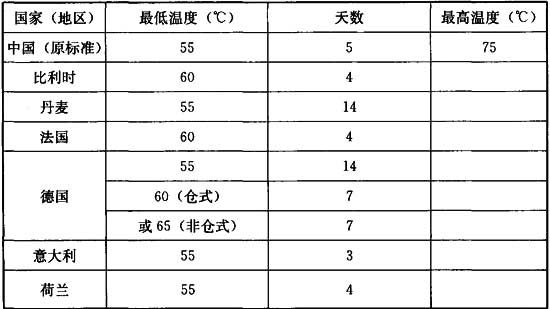

5.1.3 堆肥处理厂建设规模,一般根据其服务范围内需要堆肥处理的垃圾量确定。考虑生活垃圾来源及垃圾堆肥产品市场特点等因素,以及国内外现有的城市生活垃圾堆肥处理厂运行经验,集中建设垃圾堆肥厂的处理规模一般不宜过大(图1),当堆肥厂处理规模大于或等于20000t/年(相当于55t/d)后,投资和运行成本基本与处理规模呈线性关系,决定成本的主要因素是所

采用的通风工艺,强制通风的成本约为自然通风的3倍。

5.1.4 本条规定了堆肥处理厂的生产线数量、生产线处理能力、单条生产线规模和工作时间。主要目的在于合理地确定堆肥处理厂生产线和设备的处理容量,保障在部分设备出现故障的条件下,能通过生产调度保持全厂的处理能力。

生产线处理能力按8h/d~16h/d总工作时间计算,相应确定工作班次,主要是与我国目前垃圾收集运输时间较为集中的现状相适应,避免因垃圾存贮时间过长所产生的臭气强度、苍蝇密度增加问题。通过延长生产线工作时间,临时提高生产线日处理能力时,生产线工作时间一般控制在16h/d以内,以保证必要的维护时间,并保护设备免于过度使用的损害。

5.1.5 本条规定了堆肥产品储存场地的规模。堆肥产品的使用时间受季节影响较大。因此,有必要根据应用条件,设置一定规模的贮存场所。

5 总体设计

5.1 项目构成和规模

5.1.1 本条规定了生活垃圾堆肥处理技术的基本工艺流程。其中,主发酵是堆肥处理厂的核心工序,其他工序可根据不同的工艺要求进行优化组合。组合的选择原则是配合主发酵运行,提高堆肥处理综合效率,提高堆肥产品和可回收废品质量,降低建设和运行成本。工序组合需要考虑一定的灵活性,在必要情况下,能超越部分工序或调整工序顺序,但是,也要避免不必要的重复工序或设施设备。

5.1.3 堆肥处理厂建设规模,一般根据其服务范围内需要堆肥处理的垃圾量确定。考虑生活垃圾来源及垃圾堆肥产品市场特点等因素,以及国内外现有的城市生活垃圾堆肥处理厂运行经验,集中建设垃圾堆肥厂的处理规模一般不宜过大(图1),当堆肥厂处理规模大于或等于20000t/年(相当于55t/d)后,投资和运行成本基本与处理规模呈线性关系,决定成本的主要因素是所

采用的通风工艺,强制通风的成本约为自然通风的3倍。

5.1.4 本条规定了堆肥处理厂的生产线数量、生产线处理能力、单条生产线规模和工作时间。主要目的在于合理地确定堆肥处理厂生产线和设备的处理容量,保障在部分设备出现故障的条件下,能通过生产调度保持全厂的处理能力。

生产线处理能力按8h/d~16h/d总工作时间计算,相应确定工作班次,主要是与我国目前垃圾收集运输时间较为集中的现状相适应,避免因垃圾存贮时间过长所产生的臭气强度、苍蝇密度增加问题。通过延长生产线工作时间,临时提高生产线日处理能力时,生产线工作时间一般控制在16h/d以内,以保证必要的维护时间,并保护设备免于过度使用的损害。

5.1.5 本条规定了堆肥产品储存场地的规模。堆肥产品的使用时间受季节影响较大。因此,有必要根据应用条件,设置一定规模的贮存场所。

5.2 总图设计

5.2.1 本条要求在堆肥厂总图设计时应全面考虑各种因素,在满足各专业要求和规范规定的基础上,做到经济合理。

5.2.2 堆肥工艺与设备是垃圾堆肥厂的核心,堆肥处理厂房是布置堆肥工艺设备的建筑物,其他设施均是为堆肥处理配套的。因此,在堆肥厂总平面布置时,应以堆肥处理厂房为主体进行布置。

5.2.3 堆肥厂内各设施间物料流动性大,在平面布置上需要防止堆肥厂各设施间的相互污染影响。

5.2.4 Ⅰ类堆肥处理厂一般按最终规模一次设计,可根据处理需要和建设条件分期建设;处理规模较小的堆肥处理厂通常不采用分期建设的方法。

5.2.5 堆肥处理厂应尽可能以节地、节省空间为准则,除了在平面上区分功能区外,在空间上也进行分隔;堆肥车间布置还要考虑物流方向和管线布置的合理性。

5.2.7 由于堆肥厂每天需要进场大量垃圾、出场残渣和堆肥产品,物流量较大,且进出的物品对环境有一定的影响。因此,堆肥厂的物流出入口和人流出入口宜分别设置,以避免运输车辆对各类人员造成不良影响。

5.2.8、5.2.9 堆肥厂每天的车辆出入量大,为避免堆肥厂短时运行故障或车辆到达高峰时段对周边道路的不利影响,堆肥厂区宜具有应急车辆停放条件,并均需要设置交通警示和引导标志。

6 垃圾接收、输送与预处理

6.1 卸 料

6.1.1 卸料区的布置形式有平面卸料场、卸料平台配套受料坑或受料槽等。选择卸料区结构形式的依据是方便进场车辆卸料及与前处理机械设备运行的衔接。

6.1.5 本条对各种形式的卸料区和与其对应的储存空间设计容量作了规定;平面场地结构简单、便于垃圾运输车卸料,配合铲车或轮履式抓斗吊车可实现相应的垃圾输送功能;受料槽一般配有底部输料设备,可与输送带或板式给料机等直接衔接,但地上金属构造装置容量不宜过大;受料坑加抓斗天车的卸料方式,普遍应用于垃圾焚烧厂等垃圾处理设施,易于实现卸料区的密闭。但是,堆肥处理的垃圾不宜久存,以免垃圾水解酸化影响后续发酵。

6 垃圾接收、输送与预处理

6.1 卸 料

6.1.1 卸料区的布置形式有平面卸料场、卸料平台配套受料坑或受料槽等。选择卸料区结构形式的依据是方便进场车辆卸料及与前处理机械设备运行的衔接。

6.1.5 本条对各种形式的卸料区和与其对应的储存空间设计容量作了规定;平面场地结构简单、便于垃圾运输车卸料,配合铲车或轮履式抓斗吊车可实现相应的垃圾输送功能;受料槽一般配有底部输料设备,可与输送带或板式给料机等直接衔接,但地上金属构造装置容量不宜过大;受料坑加抓斗天车的卸料方式,普遍应用于垃圾焚烧厂等垃圾处理设施,易于实现卸料区的密闭。但是,堆肥处理的垃圾不宜久存,以免垃圾水解酸化影响后续发酵。

6.2 给料与预处理

6.2.1 给料和输送设备,是堆肥厂应用数量最多的机械设备。板式、振动给料机具有匀料功能;带推料杆和振动装置的料斗可以防止出现垃圾架桥现象。垃圾输送设备设置挡板或挡边可以防止物料洒落;对于预处理工序的输送设备进行局部封闭,是收集垃圾散发气体,控制处理区域臭气的有效措施。

6.2.2 由于我国生活垃圾以混合收集为主,因此预处理为大部分生活垃圾堆肥工程的必备环节。预处理目的包括:1)避免混合收集垃圾中的不可堆肥物,以及有毒有害物质对堆肥处理系统各环节产生影响甚至造成破坏,导致堆肥产物质量下降;2)调节物料的含水率;3)调节物料的有机物含量和碳氮比;4)分离不可堆肥物质和可回收废品,降低物料杂质含量;5)控制物料粒径。混合垃圾中的不可堆肥物不仅会影响甚至破坏堆肥处理系统各环节的装、卸料工序,还会影响和恶化堆肥处理工艺条件,其杂物和有毒有害物质会残留在堆肥处理产物中,造成产物质量下降。预处理同时还能够起到均质和调质的作用,以使得预处理后的物料满足后续堆肥处理工艺的进料要求。

6.2.4 对袋装化的垃圾进行破袋,是为了提高对有机成分的分选效率和有机物降解效率。破袋率定义为:破袋工序进出料中袋装垃圾的差量值与进料中袋装垃圾总量值之比。

6.2.5 生活垃圾成分复杂,仅靠机械分选无法取得较好效果,人工分拣对大件垃圾、可回收垃圾的分选效率较高。因此,本条要求预处理采用人工和机械相结合的分选工艺。

6.2.8 垃圾中塑料袋、纸张、织物等轻物质含量较多,其容重很小,压缩打包后再运输可节约运输费用。

6.2.9 我国的生活垃圾中易腐有机物含量较高,容易腐败发臭,人工分拣需要将垃圾摊铺于输送带上,垃圾散发的臭味会对分拣操作人员造成危害,环境恶劣,且需要操作人员较长时间停留。为保障操作人员身体健康,要求当人工分拣工位设置在封闭空间内时,需要送新风,并同时保证人均新风的量和所在空间的换气次数。

6.2.10 局部排风的臭气收集效率高,在臭气散发比较集中的臭气散发点实行局部排风效果较好。但是,对于臭气散发量小、面积大或不方便设置局部排风的情况,需要采用全面排风的方式进行臭气的收集。一般情况下均需要结合使用上述两种方式。

7 堆肥工艺

7.1 工艺类型

7.1.1 本条对堆肥处理的基本工艺类型进行了说明,主要根据物料搅拌运动、通风、堆肥反应器设备形式和分段方式进行了分类。一步发酵与二步发酵所采用的工艺类型要根据实际的稳定化和腐熟化要求进行选择。无论选择何种工艺类型,都应满足无害化、稳定化、腐熟化和二次污染控制的相关要求。

静态、间歇动态、动态堆肥,是按堆肥反应器对物料的机械搅拌方式作出的分类。完全不搅拌为静态;间歇性的搅拌,如翻堆、跌落,为间歇动态;持续性的搅拌为动态。

槽式反应器的其他同义词包括:仓式。

回转式反应器的其他同义词包括:滚筒式,达诺筒(DA-NO)。

原标准中具体描述了一次性发酵和二次性发酵的工艺流程示意图,涉及预处理、后处理、产物利用和处置等物流环节。鉴于当前堆肥工艺的组织和管理呈多样化,修订标准不再提供此工艺流程示意图,而应根据具体的工程实际确定。

7.1.2 各堆肥工艺类型均有其适用条件。在选择堆肥工艺类型时,需要根据实际条件选择最适宜的工艺类型。

物料运动和通风方式是区分堆肥工艺的主要因素,反应器要根据具体的搅拌和通风方式进行设计与组合。

7 堆肥工艺

7.1 工艺类型

7.1.1 本条对堆肥处理的基本工艺类型进行了说明,主要根据物料搅拌运动、通风、堆肥反应器设备形式和分段方式进行了分类。一步发酵与二步发酵所采用的工艺类型要根据实际的稳定化和腐熟化要求进行选择。无论选择何种工艺类型,都应满足无害化、稳定化、腐熟化和二次污染控制的相关要求。

静态、间歇动态、动态堆肥,是按堆肥反应器对物料的机械搅拌方式作出的分类。完全不搅拌为静态;间歇性的搅拌,如翻堆、跌落,为间歇动态;持续性的搅拌为动态。

槽式反应器的其他同义词包括:仓式。

回转式反应器的其他同义词包括:滚筒式,达诺筒(DA-NO)。

原标准中具体描述了一次性发酵和二次性发酵的工艺流程示意图,涉及预处理、后处理、产物利用和处置等物流环节。鉴于当前堆肥工艺的组织和管理呈多样化,修订标准不再提供此工艺流程示意图,而应根据具体的工程实际确定。

7.1.2 各堆肥工艺类型均有其适用条件。在选择堆肥工艺类型时,需要根据实际条件选择最适宜的工艺类型。

物料运动和通风方式是区分堆肥工艺的主要因素,反应器要根据具体的搅拌和通风方式进行设计与组合。

7.2 主 发 酵

7.2.1 本条对进入堆肥主发酵反应器的原料组成提出了指导性要求,基本依据是原料应具有满足微生物活动的水分含量和满足氧传递要求的空隙率;具有充分的有机物含量,可用于在堆肥过程中产生足够的热量(提高物料温度达到无害化要求和蒸发水分使产物干燥),并保证产物有足够的有机物含量;具有适宜于微生物能量和合成代谢所需要的生物可利用碳氮比。

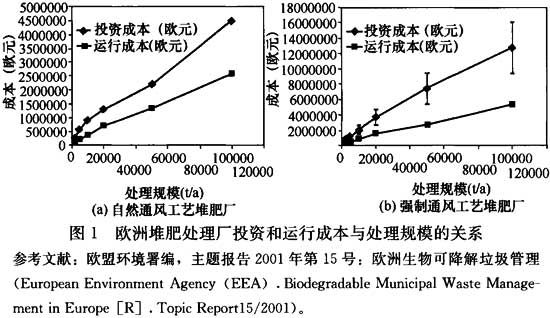

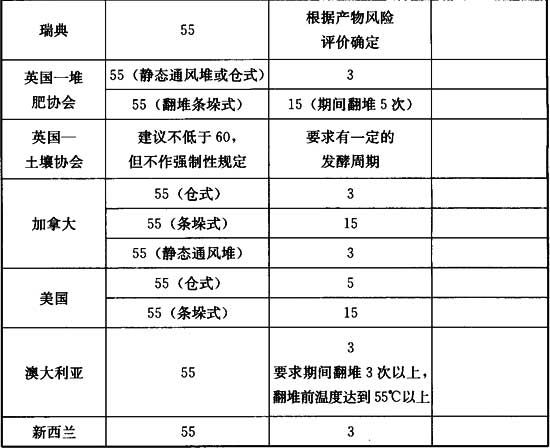

7.2.2 本条具体规定了主发酵过程的温度控制要求。通过在高温条件下维持一定的时间,可使物料中的有机物降解,并达到杀灭病菌实现无害化的要求。原标准中规定“堆层各测试点温度均应保持在55℃以上,且持续时间不得少于5d,发酵温度不宜大于75℃”。在与各国的堆肥标准比较后发现(表1),一般不对最高温度进行规定,最低温度至少应控制在55℃以上。最低温度为55℃时,维持天数介于3d~15d;最低温度为60℃~65℃时,维持天数介于4d~7d。静态通风堆肥由于规模较小,仓式堆肥由于温度空间分布较均匀,其维持天数可较短;而条垛式堆肥需要维持的天数较长。修订标准中,通过规定“堆层各测试点温度均应保持在最低温度以上”来确保除堆层中部以外的其他区域也应符合无害化要求,将55℃以上的维持时间延长至“不得少于5d”,并增加了“或保持在65℃以上,则连续持续时间可减少至4d。”的规定,以适应不同工艺中缩短发酵周期同时保证无害化的需求。

表1 世界各国堆肥标准中对温度/时间的无害化工艺参数控制要求

7.2.3 强制通风中,风量要求与堆肥原料中有机物含量、堆层大小等因素有关。有机物含量高、堆层厚,宜取较大值,反之取较小值。风压与堆层高度和堆肥原料粒度、孔隙率等因素有关,要根据试验结果来确定堆高限度和风机选型。堆肥过程中,微生物的耗氧速率随微生物数量和活性的增加而上升,以后随着有机物的分解和减少,其耗氧速率也随之下降,并达到稳定。因此,一般以日为单位测定堆肥过程中微生物的耗氧速率,以决定通风时间的长短。过量通风,会造成能耗损失和热量散失;通风不足,会因缺氧或厌氧影响反应速率而延长发酵周期。也可通过温度-时间、温度-氧浓度等指标反馈,以自动控制风机的通风量和通风频率。原标准规定“风压可按堆层每升高1m增加(1000~1500)Pa选取”。鉴于风压降与堆层高度并非呈线性关系,而是(1~3)次方的指数关系,在堆层高度较低时,风压可在1000Pa/m~1500Pa/m的范围参考取值,而当堆层高度较高时,必须大幅提高风机的风压,才能避免出现局部堆层供风不足的情况。目前,国内外城市生活垃圾好氧堆肥工艺的堆体高度一般介于1.5m~3m。因此,修订标准将此条款修订为“在堆层高度低于3m时,风压可按堆层每升高1m增加1000Pa~1500Pa选取”。

同时,本条根据堆肥通风机械的风压水平及目前的堆肥技术应用经验,对静态堆肥的堆层高度提出了指导性指标。

依据小型堆肥工程可能使用翻堆作为主要通风供氧手段的状况,本条也对堆肥过程应用机械翻堆的操作参数作了指导性规定。

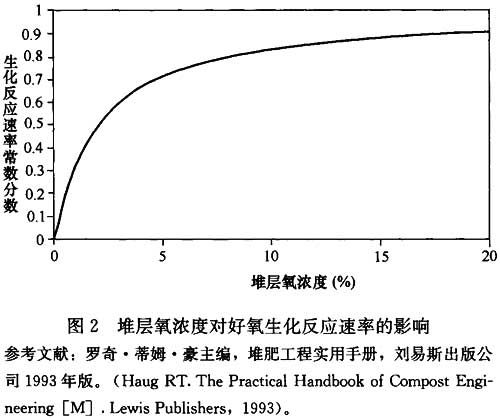

氧浓度与发酵反应速率呈正相关关系,当氧浓度低于一定值时,氧浓度就成为发酵反应速率的限制因素,势必延长发酵周期。因此,要求堆层氧浓度保持在一定值以上,使发酵反应速率保持在较高的水平,以保证发酵周期的稳定性。在原规程第4.2.4条中,该最低氧浓度值定在10%。但如图2所示,当氧浓

度在5%时,发酵反应速率仍较高;考虑在生活垃圾快速发酵阶段,氧浓度不易持续控制在10%以上,且这样也增加了能耗,故修订标准中规定各测试点的氧浓度应不小于5%。

根据保证堆肥过程堆层氧浓度、堆层温度达到操作指标水平的需要,本条最后提出了堆肥通风控制的基本要求。

7.2.4 主发酵仓的停留时间必须保证物料的高温保持时间(4~5d),再加上升温时间。因此,最短停留时间至少(6~7)d。对于回转滚筒式堆肥工艺,通常达不到此停留时间要求,可以通过监测其出料的无害化指标,并结合这种特定工艺在次级发酵初期的堆层温度,确定工艺是否可达到无害化要求。

堆肥处理过程中,主要排出的气体是水蒸气、CO2、挥发性有机化合物(VOCs)和少量的NH3等,此外运行中由于各种原因,局部会因为出现厌氧状态而产生臭气。为防止气态二次污染,垃圾堆肥发酵仓必须设置臭气收集装置;同时,要有效收集可能产生的渗沥液。

7.2.5 本条规定了如何判定主发酵终止时间。原标准中仅规定了包括主发酵、次级发酵在内的整个发酵过程终止时堆肥应符合的要求,而未对主发酵和次级发酵过程分开作出规定。考虑到堆肥处理厂采用二步发酵工艺的实际需要,因此修订标准对主发酵和次级发酵的终止时间要求分别作了规定,以满足不同工艺模式的需要。

一步发酵工艺无明显的主发酵和次级发酵分隔点,出仓产物即为次级发酵产物,因此可不必进行主发酵终止时间判别,而是直接以次级发酵终止指标作为整个一次性发酵的终止指标判别依据。

原规程第4.2.6条要求堆肥满足“含水率宜为25%~35%;碳氮比(C/N)不大于20:1;达到无害化卫生要求,必须符合现行国家标准《粪便无害化卫生要求》GB 7959的规定;耗氧速率趋于稳定”。鉴于不同来源生活垃圾的进料含水率和碳氮比差异较大,且经主发酵处理后其含水率和碳氮比变化程度不同,故修订标准中不对此进行规定。当好氧生物反应受抑制或停滞时,可能会出现耗氧速率趋于稳定的“假稳定”现象。因此,修订标准规定耗氧速率稳定特征为经历增长至逐步减少的阶段后趋于稳定。

7.3 次级发酵

7.3.1、7.3.2 次级发酵是堆肥的熟化过程,生物降解过程平缓,对环境条件的要求不高;次级发酵设施和操作工艺,均应尽可能的简单,以节省处理成本。

7.3.3 次级发酵的终止指标与堆肥处理的作用与产品的应用相统一。耗氧速率小并趋于稳定,是有机物稳定化的表现,反映了堆肥处理的作用;植物种子发芽指数大于60%,可以确保堆肥产物在施用过程中的植物相容性,是产物应用的最基本要求。

7.4 堆肥后处理

7.4.1 堆肥后处理过程以机械处理为主,一些具体的设备要求,也可参照处理过程类似的堆肥预处理规定。

7.4.3 堆肥产品可根据各地区的应用需要,分别制成不同类别的堆肥制品,并可根据现行标准《有机肥料》NY 525的要求对堆肥制品进行增效处理,制成有机肥料。

7.4.4 堆肥后处理会产生筛上物等杂物,要妥善存放,避免其混入堆肥产品。

7.5 除臭和渗沥液处理

7.5.1 本条为堆肥处理厂臭气污染控制的基本要求。臭气是堆肥过程产生的主要污染物,只有将产生的臭气有效收集起来,才能避免其散发到大气中;同时,收集到的含臭气体进行除臭和净化处理是避免其二次污染的基本要求。

7.5.2 垃圾暴露面大、臭气释放强度高的部位仅依靠集中通风除臭并不能有效避免臭味的散发,必要时还可采用除臭剂喷洒作为辅助除臭措施。

7.5.4 垃圾发酵需要一定的水分,如垃圾中水分过低,则发酵速率变慢,这时需要向垃圾中加入水来调节垃圾堆体的水分。用垃圾渗沥液来调节垃圾堆体水分,可以消纳一部分渗沥液,减小渗沥液处理量,在北方地区还可能做到全量消纳渗沥液,实现渗沥液的零排放。

7.5.5 本条是强制性条文。

我国生活垃圾含水率高,现有堆肥处理设施均会季节性地或全年产生一定量的渗沥液,渗沥液收集储存是其通过回流高温堆体调节垃圾堆体水分并蒸发平衡或净化处理的前提条件,渗沥液储存池是其污染控制不可缺少的设施。收集池内渗沥液含大量易降解有机物,极易因自发性厌氧降解而产生沼气,造成池内甲烷积累,使收集池成为堆肥处理厂内最关键的安全生产风险位置,必须进行有效地防护。为此,将本条列为强制性条文。

储存池内的电器设备采用防爆型号是防止其中气体燃爆的基本要求。如储存池设置在室内,为了防止沼气聚集产生爆炸隐患,还要求设置强制排风系统,防止沼气在室内聚集。强制排风系统的电器设备也必须采用防爆型号。

8 检 测

8.0.3 本条规定了生产过程涉及的检测指标和检测频率。原标准要求“每季度以1~2批原料为代表进行检测”。修订标准中改为以日为单位进行跟踪检测,有条件的可进行连续检测,以提高监控水平。

9 辅助与公用设施

9.2 供配电系统

9.2.1 本条是关于确定生活垃圾堆肥厂用电负荷等级的规定。二级负荷要求双路供电或自备应急电源,因此,将堆肥厂内不同用电负荷按二级负荷供电的要求做了“应”和“宜”的用词划分。由电网双路供电时,可以将堆肥厂所有用电负荷包含在内;而自备电源的应急供电负荷可以仅包含列入应按二级负荷供电的设备,这样可以控制自备应急电源的成本。

9.2.4 垃圾和渗沥液储存时间长可能会产生沼气,沼气在厂房内聚集会有爆炸隐患。因此在这些场合,电气设施要考虑避免产生火花。

9 辅助与公用设施

9.2 供配电系统

9.2.1 本条是关于确定生活垃圾堆肥厂用电负荷等级的规定。二级负荷要求双路供电或自备应急电源,因此,将堆肥厂内不同用电负荷按二级负荷供电的要求做了“应”和“宜”的用词划分。由电网双路供电时,可以将堆肥厂所有用电负荷包含在内;而自备电源的应急供电负荷可以仅包含列入应按二级负荷供电的设备,这样可以控制自备应急电源的成本。

9.2.4 垃圾和渗沥液储存时间长可能会产生沼气,沼气在厂房内聚集会有爆炸隐患。因此在这些场合,电气设施要考虑避免产生火花。

9.3 自动化控制

9.3.1 一般情况下,堆肥厂拥有2条或多条生产线,每条生产线又包括多个子系统和设备。因此,需要设置中央控制室对全部主体系统、设备进行集中控制,以便使全厂有效、顺利运转。

9.3.3 本条规定了堆肥处理厂自动化控制选项的基本要求,堆肥车间空气湿度大,且含有一些腐蚀性气体。因此,强调一次自动控制仪表需要具有防腐功能。

9.3.4 垃圾的堆肥发酵效果与堆肥过程温度和氧含量关系密切,温度和氧含量主要通过通风调控。本条要求堆肥发酵装置根据温度和氧含量进行通风控制,控制方法按不同的发酵反应装置作出了相应的规定。

9.3.5 堆肥厂设置工业电视监视系统有利于对作业过程集中监控,及时发现事故隐患。

9.4 给水排水与污水处理

9.4.6 本条是对堆肥厂生产污水处理的基本规定。由于垃圾车冲洗水与堆肥车间地面冲洗水中均含有大量来自垃圾的污染物,因此需要与渗沥液同样处理。由于渗沥液处理难度大,小规模下处理不经济。本条建议优先考虑送往城市污水厂处理。

9.6 采暖与空调工程

9.6.2 在无人员操作或只需短时间人员操作的垃圾卸料间、垃圾预处理间、发酵间和通风除尘除臭间等,室内温度不宜过高,只需维持防冰冻的温度即可。在有人长时间操作的车间,需要执行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定。

9.6.3 堆肥厂车间体量大、热源多,夏季整体温度高,采用整体空调不可行;需要采取综合防暑措施。

9.7 建筑与结构

9.7.1 堆肥厂建筑物单体面积大、体量大,通常会成为一个地段的突出性建筑。因此,建筑风格和整体色调应该与周围环境协调统一。厂房在生产运行时,要进行经常性的维护保养,一些设备部件也需要定期维修更换。因此,在厂房的设计布置时,应该考虑到设备的安装、拆换与维护的要求。

9.7.2 垃圾的堆放、输送、预处理、发酵和后处理等工段都属于垃圾作业区,环境相对较差,应与成品精加工、控制室、配电室和化验室等环境较好的区域分隔。其他的清洁区与非清洁区也要合理分隔,避免交叉污染,以改善操作人员的工作环境。另外,由于垃圾处理设备的高低不一,经常需要利用皮带输送机、斗式提升机等设备进行竖向输送。因此,要求水平和竖向传送线路顺畅布置。

9.7.3 厂房围护结构的基本热工性能,应根据工艺生产特征在不同的地区和不同的部位,选择合适的围护结构形式和材料,并应合理地组织开窗面积,既要满足生产和工作环境的需要,又需考虑节能。

9.7.5 垃圾渗沥液对金属材料的腐蚀性很大,另外垃圾堆体散发的水蒸气和挥发性气体也有腐蚀作用。为避免建筑物钢筋等金属材料的腐蚀,需要在垃圾储坑、渗沥液储存池、渗沥液处理设施和建筑物钢结构等部位采取防腐措施。

10 环境保护和安全生产

10.3 安全生产和劳动保护

10.3.1~10.3.4 现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1对厂内作业区的卫生指标作了具体规定,是设计的依据。现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801是作业工作安全卫生的总则。上述标准是堆肥厂安全卫生工作的指导性文件。

11 工程施工及验收

11.1 工程施工

11.1.1 堆肥处理厂非标设备较多。对于非标设备,施工安装图纸往往标示不够规范,因此其安装需要参考设备技术文件进行。这些非标设备的施工安装,还容易造成土建与安装工程的不协调,应该根据实际情况,通过设计变更进行必要的调整。

11.2 工程验收

11.2.1 生活垃圾是一种非常不均匀的物料,检验设备是否达到设计参数最有效的办法是用实际生活垃圾进行满载试验。

附录A 检测方法

A.0.1~A.0.3 提供了堆肥发酵堆层温度、氧浓度和耗氧速率测定以及堆肥原料或产物的植物种子发芽试验方法。

这些指标对堆肥过程和产品质量控制均具有重要意义,而目前的测定方法尚不尽统一,影响测定数据的应用,本规范附录这些指标的测定方法有助于提高指标测定的代表性和可靠性。

本规范第A.0.3条的测定方法的参考文献见:祖可尼等著,未腐熟堆肥的毒性评价。1981年发表于生物循环杂志22卷(Zucconi F,Pera A,Forte M,et al.Evaluating toxicity of imma-ture compost.Biocycle,1981,22:54-57),编制组进行了实测验证,优化了测定条件。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『NY T1220.6-2014』沼气工程技术规范 第6部分:安全使用

...

2025-04-30

『TB10221-2000』铁路驼峰信号施工规范

...

2025-04-30

『GB50265-2010』泵站设计规范

中华人民共和国国家标准泵站设计规范DesigncodeforpumpingstationGB50265—2010主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部实施日期:20...

2025-04-30

『GB50019-2015』工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

中华人民共和国国家标准工业建筑供暖通风与空气调节设计规范DesigncodeforheatingventilationandairconditioningofindustrialbuildingsGB50019-2015主编部门:中国...

2025-04-30

『HY T168.2-2013』大生活用海水后处理设计规范 第2部分:接触氧化法

...

2025-04-30

『CECS205:2015』内衬(覆)不锈钢复合钢管管道工程技术规程

中国工程建设协会标准内衬(覆)不锈钢复合钢管管道工程技术规程TechnicalspecificationforstainlesssteellinedorcladedcompositesteelpipelineengineeringCECS205...

2025-04-30