欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

全国民用建筑工程设计技术措施

结构(结构体系)

住房和城乡建设部工程质量安全监管司

中 国 建 筑 标 准 设 计 研 究 院

关于发布《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)的通知

建质[2009]124号

各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委及有关部门,总后营房部工程局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门:

为了进一步贯彻《建设工程质量管理条例》,保证和提高民用建筑工程设计、施工质量,我部组织中国建筑标准设计研究院等单位对《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版)作了第一次修编。《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)包括《规划·建筑·景观》、 《结构》、《给水排水》、《暖通空调·动力》、《电气》、《建筑产品选用技术》和《防空地下室》分册,经审查批准,现予以发布。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇〇九年七月二十日

《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)编委会

主任委员:陈重

副主任委员:吴慧娟 孙英

委 员:(按姓氏笔画为序)

丁再励 马国馨 于本英 王素英 左亚洲 田有连 刘敏 刘文镔 孙兰 孙国峰 许绍业 何玉如 吴学敏 张宜 张勇 张鹏 张兢 张树君 张路明 张毅刚 李军 李雪佩杨蔚彪 汪大绥 沈祖炎 陆兴 陆耀庆 陈远椿 林在豪 罗继杰 苑振芳 郁银泉 郎四维 胡天兵 胥正祥 赵锂 赵继豪 贾苇 郭景 曹彬 温伯银 程述成 程懋堃 舒世安 董宇松 詹谊 蔡益燕

《结构体系》编审名单

编写组负责人:(按姓氏笔画为序)

刘敏 陈远椿

编写组成员:(按姓氏笔画为序)

刘敏 吴耀辉 张作运 张维斌 沙志国 苏幼坡 周建龙 周炳章 高志强 曾德民 程绍革 蒋航军

主 审 人:(按姓氏笔画为序)

吴学敏 汪大浽

审查组成员:(按姓氏笔画为序)

方鄂华 王卫东 王立军 刘大海 陈玉树 朱丹 齐五辉 吴耀华 李少甫 邱枕戈 邱鹤年 陈正祥 陈富生 范重 郁银泉 周笋 娄宇 柯长华 徐永基 黄志刚 程懋堃 窦南华

参编单位:(按章节先后为序)

中国建筑设计研究院

中元国际工程设计研究院

上海现代建筑设计(集团)有限公司华东建筑设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院

中国建筑科学研究院

中国电子工程设计院

河北理工大学

前 言

《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)是由住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织中国建筑标准设计研究院等单位编制的一套大型的、以指导民用建筑工程设计为主的技术文件,是对《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版)的首次修编。在此,特向“2003年版技术措施”的编写组和审查组全体成员以及参编单位致以真挚的敬意,并由衷感谢他们作为“2009年版技术措施”的顾问组成员对本次修编工作所给予的积极支持。

《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)共有《规划·建筑·景观》、《结构体系》、《地基与基础》、《砌体结构》、《混凝土结构》、《钢结构》、《给水排水》、《暖通空调·动力》、《电气》、《建筑产品选用技术》及《防空地下室》十一个分册。编制的目的是为了更好地贯彻落实《建设工程质量管理条例》等现行法律、法规以及《工程建设标准强

制性条文》等工程建设技术标准,进一步提高建筑工程设计质量和设计效率,供全国各设计单位参照使用,也可供有关建设管理部门、建设单位和教学、科研、施工、监理等人员参考。

本次修编《结构》册共分为五个分册:第一分册《结构体系》、第二分册《地基基础》、第三分册《混凝土结构》、第四分册《砌体结构》、第五分册《钢结构》。

《结构体系》分册是在2003版《全国民用建筑工程设计技术措施》第一章总则和第二章荷载的基础上增加了用于各种结构形式在方案设计阶段的技术内容,供设计人员在确定结构方案及进行方案比较时参考。本分册的内容包括总则,钢筋混凝土结构,多、高层钢结构,钢-混凝土混合结构,砌体结构,门式刚架轻型房屋钢结构,大跨度钢结构等七章。附录A~附录K介绍了常用规范、规程目录,鉴定与加固,消能减震(振),隔震,偏心率的估算,荷载参考资料,温度气候作用,水平风荷载的估算,地震作用估算,钢筋混凝土结构抗连续倒塌设计等内容。

本分册在编制过程中力求通过实践与理论的结合,规定与概念的联系,较为全面、详细地介绍了结构设计的概念,希望能为提高结构工程师的设计水平、判断力、创造力提供技术支持,尤其是为刚刚涉足结构设计的年轻技术人员提供一本设计入门指南。

本分册的部分编制内容参照了《建筑抗震设计规范》送审稿及各地区结构设计标准的一些补充规定,设计时,应在满足现行国家标准的前提下,根据工程的具体情况参照使用。

本分册的编制,不仅得到原《措施》编写人员和审查人员的大力支持,同时得到新参与的编写人员和审查人员的通力合作,特别是吸纳了全国各地读者的意见和建议。编制工作凝聚了民用建筑结构专业各个领域老、中、青专家的辛勤劳动,编入的内容是业内有关人士多年共同研究、创造的成果,是共有的技术结晶和财富。在此,特向各有关单位专家致以真挚的谢意。

由于本分册内容广、工作量大,加之时间仓促,难免存在一些缺点和问题,敬请批评指正,以便不断修正和更新。

联系地址:北京海淀区首体南路9号

中国建筑标准设计研究院

邮 编:100048

联系电话:010-68799100

联系人:刘敏

E-mail:lium@chinabuilding.com.cn

网 址:www.chinabuilding.com.cn 国家建筑标准设计网

《结构体系》分册编写组

二〇〇九年八月

1 总 则

1.1 一般规定

1.1.1 本分册适用于建筑结构概念设计及方案确定。参照工程实践经验对建筑结构的设计方法给出设计概念及设计建议,供设计人在具体工程设计中参考。

1.1.2 结构设计应遵守国家现行有关标准、规范、规程和规定(见附录A)及工程所在地的地方标准,并应结合工程实际情况,与建筑专业、设备专业紧密合作,精心设计,做到安全适用、耐久舒适、经济合理、技术先进、确保质量。

1.1.3 结构方案的确定应考虑施工技术、材料供应等条件,做到便于施工,符合实际。

1.1.4 凡本措施未涉及的部分或与规范有出入的内容应遵循国家有关标准、规范和规程的规定。

1.1.5 设计基准期

一般工业与民用建筑结构设计规范采用的设计基准期为50年。当工程要求设计采用高于50年的设计基准期时,必须另行确定在此基准期内荷载及其设计参数的取值,确定可靠度指标。相应地还应确定与结构构件有关的建筑材料乃至设备的性能及其相应的设计参数。有抗震设防要求时,尚应对地震的概率分布以及抗震措施进行专门的研究。

1.1.6 设计使用年限

1 结构设计使用年限又称服务期、服役期等,是在设计时考虑施工完成合格后正常使用、正常维护情况下不需要大修即可完成预定功能要求的使用年限。亦即结构在这期间应具有足够的可靠性(安全性、适用性和耐久性)的功能要求。

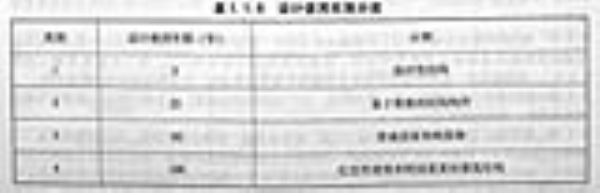

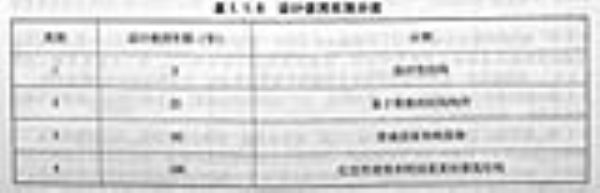

2 结构设计使用年限应按表1.1.6采用。一般建筑结构设计使用年限取50年。对于特殊建筑或业主有特殊要求的建筑,如果要求设计使用年限超过50年,应事先取得相应文件。

注:1 安全性是指结构在正常设计、施工和使用的条件下,应能承受可能出现的各种作用(各种荷载、外加变形,约束变形等);在偶然荷载作用下,或偶然事件(地震、火灾、爆炸等)发生时或发生后,结构应能保持必需的整体稳定性,不致倒塌。

2 适用性是指结构在正常使用时,应能满足预定的使用要求,即其变形、裂缝、振动等不超过规定时限值。

3 耐久性是指结构在正常使用和正常维护的条件下,能够正常使用到规定的使用年限。例如钢材或钢筋不发生危及结构安全的锈蚀、混凝土不能因严重炭化、风化、腐蚀而影响结构的耐久性等等。

1.1.7 防空地下室结构的设计使用年限应与上部结构的设计使用年限相同,但不应少于50年。

1.1.8 加固设计的后续使用年限是加固设计规定的结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定就能达到预期使用目的的期限。有关现有建筑的鉴定加固设计的要求见本分册附录B。

1.1.9 建筑结构的安全等级

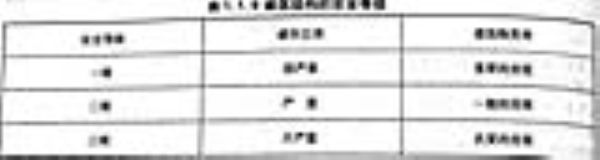

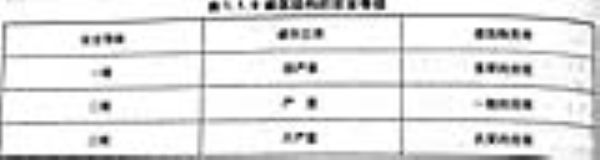

1 建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生的社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.1.9的要求。

注:1 大多数工业与民用建筑的安全等级可分为二级。对特殊的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

2 地基基础设计安全等级及按抗震设计时建筑结构的安全等级,尚应符合国家现行有关规范的规定。

2 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,规范允许对其中部分结构构件采用不同的安全等级,但不得低于三级。

3 现有建筑改扩建或加固后,其安全等级应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性以及改扩建或加固后的使用年限,应由业主和设计单位按实际情况共同商定。

1.1.10 结构重要性系数

1 对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件,不应小于0.9;对设计使用年限为25年的结构构件,应综合考虑材料的性能确定结构重要性系数(《钢结构设计规范》GB 50017-2003规定不应小于0.95)。

2 建筑地基基础设计的结构重要性系数不应小于1.0。

3 抗震设计中不考虑结构重要性系数。

4 对承载能力极限状态,当预应力作为荷载效应参与组合时,预应力效应项的结构重要性系数通常取1.0。

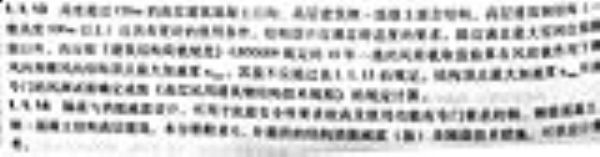

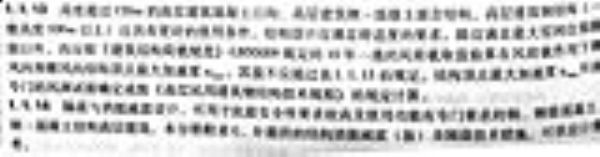

1.1.11 建筑结构地基基础设计时,根据地基复杂程度、建筑规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为甲、乙、丙三个设计等级(见表1.1.11)。结构设计中,地基基础设计等级主要体现在设计的复杂性、计算内容和采用的措施不同。

1.1.12 结构设计应选择类型合理、受力明确、传力简捷的结构体系;概念设计阶段宜采用受力概念明确而简单、直接的计算方法。

1 总 则

1.1 一般规定

1.1.1 本分册适用于建筑结构概念设计及方案确定。参照工程实践经验对建筑结构的设计方法给出设计概念及设计建议,供设计人在具体工程设计中参考。

1.1.2 结构设计应遵守国家现行有关标准、规范、规程和规定(见附录A)及工程所在地的地方标准,并应结合工程实际情况,与建筑专业、设备专业紧密合作,精心设计,做到安全适用、耐久舒适、经济合理、技术先进、确保质量。

1.1.3 结构方案的确定应考虑施工技术、材料供应等条件,做到便于施工,符合实际。

1.1.4 凡本措施未涉及的部分或与规范有出入的内容应遵循国家有关标准、规范和规程的规定。

1.1.5 设计基准期

一般工业与民用建筑结构设计规范采用的设计基准期为50年。当工程要求设计采用高于50年的设计基准期时,必须另行确定在此基准期内荷载及其设计参数的取值,确定可靠度指标。相应地还应确定与结构构件有关的建筑材料乃至设备的性能及其相应的设计参数。有抗震设防要求时,尚应对地震的概率分布以及抗震措施进行专门的研究。

1.1.6 设计使用年限

1 结构设计使用年限又称服务期、服役期等,是在设计时考虑施工完成合格后正常使用、正常维护情况下不需要大修即可完成预定功能要求的使用年限。亦即结构在这期间应具有足够的可靠性(安全性、适用性和耐久性)的功能要求。

2 结构设计使用年限应按表1.1.6采用。一般建筑结构设计使用年限取50年。对于特殊建筑或业主有特殊要求的建筑,如果要求设计使用年限超过50年,应事先取得相应文件。

注:1 安全性是指结构在正常设计、施工和使用的条件下,应能承受可能出现的各种作用(各种荷载、外加变形,约束变形等);在偶然荷载作用下,或偶然事件(地震、火灾、爆炸等)发生时或发生后,结构应能保持必需的整体稳定性,不致倒塌。

2 适用性是指结构在正常使用时,应能满足预定的使用要求,即其变形、裂缝、振动等不超过规定时限值。

3 耐久性是指结构在正常使用和正常维护的条件下,能够正常使用到规定的使用年限。例如钢材或钢筋不发生危及结构安全的锈蚀、混凝土不能因严重炭化、风化、腐蚀而影响结构的耐久性等等。

1.1.7 防空地下室结构的设计使用年限应与上部结构的设计使用年限相同,但不应少于50年。

1.1.8 加固设计的后续使用年限是加固设计规定的结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定就能达到预期使用目的的期限。有关现有建筑的鉴定加固设计的要求见本分册附录B。

1.1.9 建筑结构的安全等级

1 建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生的社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.1.9的要求。

注:1 大多数工业与民用建筑的安全等级可分为二级。对特殊的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

2 地基基础设计安全等级及按抗震设计时建筑结构的安全等级,尚应符合国家现行有关规范的规定。

2 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,规范允许对其中部分结构构件采用不同的安全等级,但不得低于三级。

3 现有建筑改扩建或加固后,其安全等级应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性以及改扩建或加固后的使用年限,应由业主和设计单位按实际情况共同商定。

1.1.10 结构重要性系数

1 对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件,不应小于0.9;对设计使用年限为25年的结构构件,应综合考虑材料的性能确定结构重要性系数(《钢结构设计规范》GB 50017-2003规定不应小于0.95)。

2 建筑地基基础设计的结构重要性系数不应小于1.0。

3 抗震设计中不考虑结构重要性系数。

4 对承载能力极限状态,当预应力作为荷载效应参与组合时,预应力效应项的结构重要性系数通常取1.0。

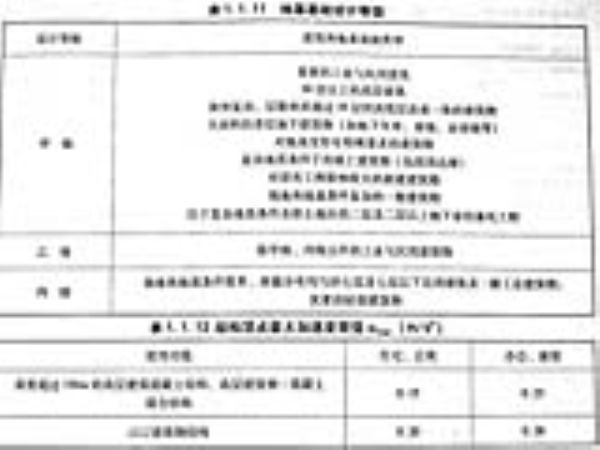

1.1.11 建筑结构地基基础设计时,根据地基复杂程度、建筑规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为甲、乙、丙三个设计等级(见表1.1.11)。结构设计中,地基基础设计等级主要体现在设计的复杂性、计算内容和采用的措施不同。

1.1.12 结构设计应选择类型合理、受力明确、传力简捷的结构体系;概念设计阶段宜采用受力概念明确而简单、直接的计算方法。

1.2 常用结构体系的选择

1.2.1 结构设计应根据建筑功能、材料性能、建筑高度、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、地基及施工等因素,经技术经济和适用条件综合比较,选择安全可靠、经济合理的结构体系。根据规范规定常用结构体系的适用范围见表1.2.1-1~1.2.1-4。对有抗震设防要求的建筑,表中所示的值为可采用的范围,设计时应根据所在地区的抗震设防烈度,按本措施各相应结构分篇的规定选用其确定值。

1.2.4 结构设计应在满足使用功能和建筑造型要求的基础上布置结构竖向构件和水平构件,例如柱(或墙)、梁、板等,使之成为一个整体的空间结构体系,抵抗竖向力和水平力。竖向力主要由建筑物的自重(永久荷载)和其他竖向可变荷载组成,水平荷载主要由风荷载和地震作用组成。

1.2.5 民用建筑中的构件截面尺寸主要由永久荷载控制,因而在方案设计阶段为了估算建筑结构构件的截面尺寸,可将楼面可变荷载转化为永久荷载,将其与永久荷载合并共同作用在建筑结构上,根据每个构件的从属面积,确定其承受的竖向荷载进行估算。

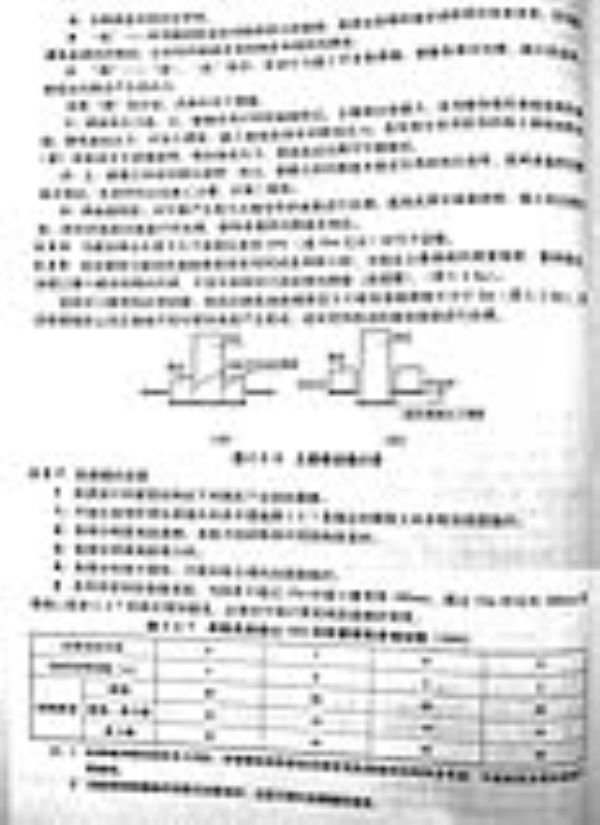

1.2.6 在方案设计阶段,可将由各个结构构件组成的空间结构体系看作一个支承在基础上的竖向悬臂构件,将作用在建筑物上的水平荷载简化成一个作用在建筑物一定高度h(h为力的作用点到基础顶面的距离)处的集中水平力F,水平力引起的倾覆力矩M=Fh由建筑物的重力G平衡。结构平面布置时宜将结构竖向构件布置在远离建筑物中和轴的位置上,以增加抗倾覆力臂,一般控制倾覆力矩产生的偏心距e(e=M/G)不大于B/5(对于一般建筑,B为结构底部竖向构件外边缘的距离),见图1.2.6。对于高层建筑宜满足相关规范规定的房屋结构适用的最大高宽比的要求。

1.2.7 合理地布置抵抗水平力的结构构件(抗剪构件),使结构抗侧力的合力中心尽量与水平力合力作用的投影重合或接近,以减少因它们的偏心对建筑物产生的扭矩(图1.2.7)。单片抗侧力构件不能抵抗扭矩,所以剪力墙应设置两片以上,并宜对称布置。

1.2.8 在正常使用条件下,高层建筑结构应具有足够的刚度,避免产生过大的位移而影响结构的承载力、稳定性和使用要求。

1.2.9 为减少温度、徐变和收缩产生的内力对结构受力的不利影响,当建筑物较长时,框-剪结构中刚度较大的剪力墙不宜布置在建筑物纵向的两端。

1.3 抗震设计基本原则

1.3.1 抗震设计基本规定

1 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设防设计。

2 按照《建筑抗震设计规范》GB 50011进行设计所能达到的抗震设防目标是:“小震不坏,中震可修.大震不倒”。

3 建筑应根据其使用功能的重要性分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类、适度设防类四个抗震设防类别,建筑抗震设防类别的划分见《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008。不同抗震设防类别的抗震设防标准及要求见表1.3.1。

3 适当处理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件屈服以后,其他抗侧力构件仍处于弹性阶段,使“有约束屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。

4 在抗震设计中由于某一部分结构设计过强,可能造成结构的相对薄弱部位,因此在设计中不合理地加强以及在施工中以大代小,改变抗侧力构件的配筋,都需要慎重考虑:

例如,一级抗震框架的梁柱节点处,其柱端弯矩设计值是根据节点左、右梁端按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震作用组合的弯矩设计值之和的较大值乘以放大系数确定。也即,地震时假如发生过大的塑性变形,应当是梁先于柱出铰。若施工中以大代小,加大梁的配筋而柱配筋不变,则可能造成柱先出铰而不是梁先出铰,因此应当避免。

1.3.5 建筑的平面形状及抗侧力构件的布置对建筑物抵抗地震作用的能力影响很大。有抗震设防要求的建筑,其平面和竖向的布置应符合下列要求:

1 建筑平面宜简单、规则(宜采用方形、矩形、圆形等);抗侧力构件宜沿两主轴方向对称布置,两方向的刚度宜接近。

2 竖向宜规则,不宜突变;结构的竖向构件宜连续,沿高度变化均匀,楼层刚度宜沿建筑物竖向不变或自下而上逐渐减小。宜采用的形体为柱体、锥体等。

1.3.6 设计中,特别是高层建筑的设计中,结构工程师应与建筑师协商尽量不采用不规则形状的平面和“头重脚轻”、竖向形状突变的立面。不规则平面和立面的建筑会产生过大的扭转效应,形成应力集中,造成结构设计复杂,增加造价。

1.3.7 多高层钢筋混凝土结构和钢结构的不规则性应按下列要求综合判断:

1 下列情况之一应视为平面不规则:

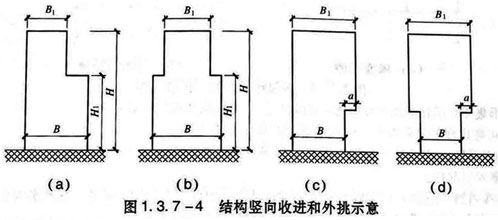

1)扭转不规则

楼层最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。

当结构的质量重心和结构的刚度中心存在偏心时,地震作用下结构将发生扭转。判断扭转不规则需先作结构分析,所得位移值 则为扭转不规则。

则为扭转不规则。 为楼层最大层间位移,

为楼层最大层间位移, 为楼层另一端的位移(图1.3.7-1)。

为楼层另一端的位移(图1.3.7-1)。

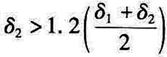

2) 立面局部收进或外挑

当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度 与房屋总高度H之比大于0.2时,除顶层外,上部楼层局部收进后的水平尺寸

与房屋总高度H之比大于0.2时,除顶层外,上部楼层局部收进后的水平尺寸 小于相邻下一楼层水平尺寸B的0.75倍(图1.3.7-4a、b)。

小于相邻下一楼层水平尺寸B的0.75倍(图1.3.7-4a、b)。

高层建筑当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,下部楼层的水平尺寸B小于上部楼层水平尺寸 的0.9倍,或水平外挑尺寸a大于4m(图1.3.7-4c、d)。

的0.9倍,或水平外挑尺寸a大于4m(图1.3.7-4c、d)。

3)竖向抗侧力构件不连续

竖向抗侧力构件(柱、剪力墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递及其他竖向传力不直接的情况。

4)楼层承载力突变

楼层层间抗侧力结构的受剪承载力小于其上一层受剪承载力的80%。

注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。

3 超过个别款且超过不多时为一般不规则;多项均超过或某项超过较多,具有较明显的抗震薄弱部位,并将会引起不良后果即为特别不规则;体型复杂,多项指标均超过指标上限或某项大大超过规定值,具有严重的抗震薄弱环节,地震时将会导致严重破坏即为严重不规则。对于不规则结构应采取相应的设计措施;采用特别不规则方案的高层建筑工程属于超限高层建筑工程,应按建设部《超高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的规定,申报超限高层建筑工程抗震设防专项审查。

注:上海市建设和管理委员会发布的《上海市超限高层建筑抗震设防管理实施细则》(沪建建[2003]702号)和“广州省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)补充规定’’对结构的不规则性进行了量化规定,可作为设计参考。

1.3.8 多层砌体结构应优先采用横墙承重及纵横墙共同承重的结构体系;纵横墙的布置宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀并满足房屋局部尺寸的限制;不应设置转角窗;楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处。

1.3.9 多层砌体结构的规则性的要求应比混凝土结构更加严格,现行规范中没有给出具体规定,建议满足下列要求:当多层砌体结构的平面为L形、U形或T、H、E、F等形时,平面凸出部分的凸出长度宜满足: ≤0.5b和

≤0.5b和 ≤0.3B(图1.3.9),且满足表1.3.9的要求。否则应采取可靠的技术措施或设置防震缝。

≤0.3B(图1.3.9),且满足表1.3.9的要求。否则应采取可靠的技术措施或设置防震缝。

1.4 荷载及作用

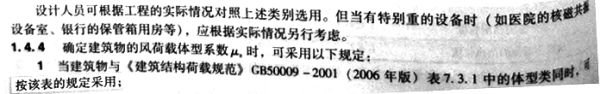

3 当建筑物与《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)表7.3.1中的体形不同且无参考资料可以借鉴时,宜由风洞试验确定;

4 对重要且体型复杂的建筑物应按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002的规定由风洞试验确定;

5 对群集的高层建筑宜考虑风力互相干扰的群体效应。其风荷载体型系数宜由风洞试验确定,也可参考有关规定或类似条件的试验资料确定。

1.4.5 对特别重要的高层建筑(一般情况其高度大于60m)或对风荷载比较敏感的高层建筑,设计时的基本风压应按100年重现期的风压值取用。

1.4.6 设计屋面结构构件时应按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)的规定考虑不均匀积雪分布的不利影响。

1.4.7 计算建筑物地震作用时,应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定在计算中应考虑楼梯构件的影响。

1.4.8 当建筑物体量过大、体型复杂或平面过长时,由于温度变化、材料收缩和徐变、地基不均匀变形等原因可能对结构产生较大的附加作用力,应根据建筑物的实际情况在适当部位采取后浇带、温度伸缩缝、沉降缝等措施,将建筑物分割成若干单元以减少上述原因产生的结构附加内力;也可通过计算手段估算结构中的附加内力并采取相应设计措施。

1.4.9 附录F中列出了一些有关荷载及作用的资料供设计人员参考。必须指出在引用附录G中摘编的欧洲规范EN 1991-1-5有关温度气候作用的计算规定时,应考虑欧洲的温度气候与我国的不同。

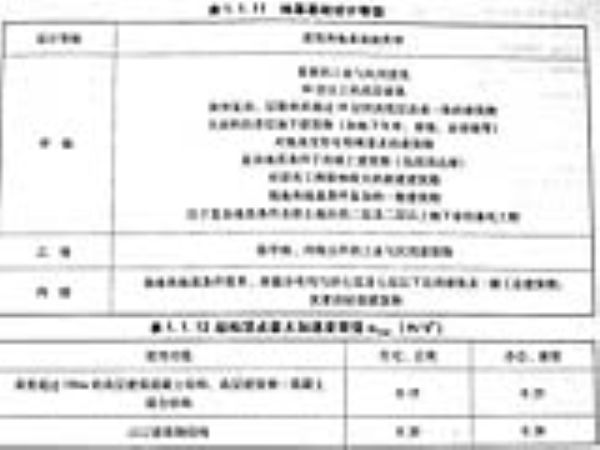

1.4.10 进行结构方案设计时,可参考下列单位楼层面积的平均结构自重数据估算结构总自重标准值或竖向构件承受的结构自重标准值。

1 砌体结构、钢筋混凝土结构多层建筑 9~12kN/

2 钢筋混凝土结构高层建筑 14~16kN/

3 钢结构房屋 6~8kN/

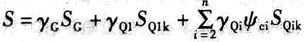

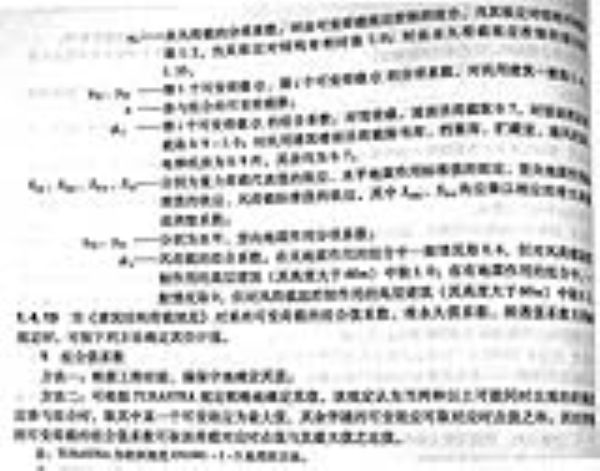

1.4.11 结构构件按承载能力极限状态设计时,应按荷载效应的基本组合进行荷载(效应)组合,并应采用下列表达式进行设计

1 无地震作用时

(1.4.12-1)

(1.4.12-1)

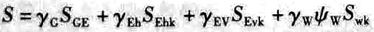

2 有地震作用时

(1.4.12-2)

(1.4.12-2)

式中 ——结构重要性系数;

——结构重要性系数;

S——结构构件荷载效应的基本组合设计值;

R——结构构件抗力的设计值,应按各有关设计规范的规定确定; ——承载力抗震调整系数。

——承载力抗震调整系数。

1.4.12 结构构件荷载效应的基本组合设计值应按下列公式确定

1 无地震作用时

(1.4.13-1)

(1.4.13-1)

2 有地震作用时

(1.4.13-2)

(1.4.13-2)

式中 ——分别为按永久荷载标准值

——分别为按永久荷载标准值 、第1个可变荷载标准值

、第1个可变荷载标准值 、第i个可变荷载标准值

、第i个可变荷载标准值 计算的荷载效应值。其中

计算的荷载效应值。其中 为诸可变荷载标准值效应中起控制作用者;

为诸可变荷载标准值效应中起控制作用者;

2 钢筋混凝土结构

2.1 一般规定

2.1.1 目前国内民用建筑中常用的多层及高层钢筋混凝土结构体系主要有框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱结构、异形柱结构。

2.1.2 高层钢筋混凝土结构的最大适用高度和高宽比分为A级和B级。A级高度是各结构体系比较合适的房屋高度。B级高度高层建筑其受力、变形、整体稳定、承载能力等要求更高,所以其结构的抗震等级、有关计算和构造措施等要求更加严格。

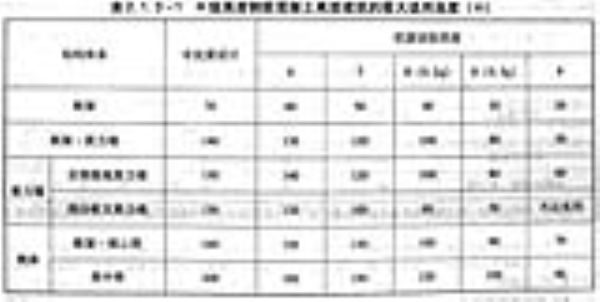

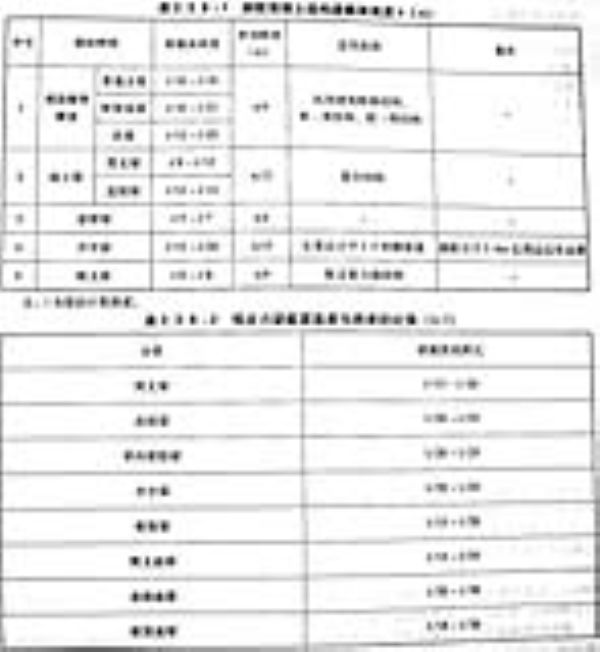

2.1.3 房屋最大适用高度

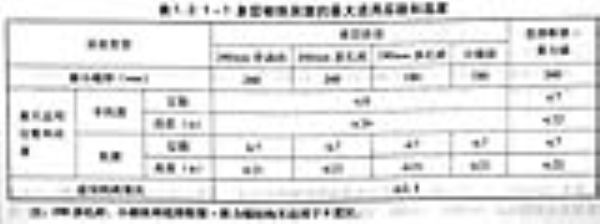

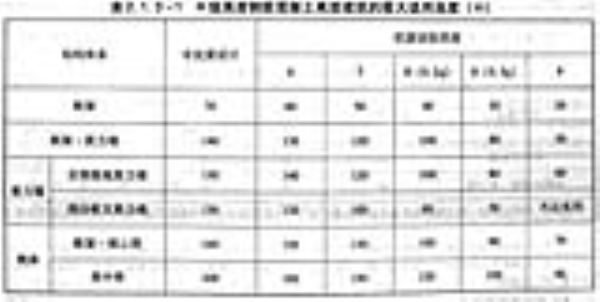

1 A级高度乙类和丙类钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度应符合表2.1.3-1的规定。

2 B级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表2.1.3-2的规定。

3 乙类和丙类钢筋混凝土板-柱结构、板-柱剪力墙结构房屋的最大适用高度应符合表2.1.3-3的规定。

4 乙类和丙类钢筋混凝土异形柱结构房屋的最大适用高度应符合表2.1.3-4的规定。

注:1 表中不含异形柱结构;

2 框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;

3 甲类建筑,6、7,8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求,9度时应专门研究;

4 房屋高度超过本表时,结构设计应有可靠依据,并采取有效措施;

5 7度和8度抗震设计时,剪力墙结构错层高层结构建筑房屋高度分别不宜大于80m和60m;框架-剪力墙结构错层高层建筑房屋高度分别不应大于80m和60m;

6 平面和竖向均不规则的结构或建造于Ⅳ类场地上的结构,最大适用高度应适当降低。

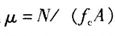

2.1.4 房屋的高宽比

1 A级高度钢筋混凝土高层建筑结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-1的数值。

2 B级高度钢筋混凝土高层建筑结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-2的数值。

3 异形柱结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-3的数值。

4 高层建筑结构高宽比的规定,是对结构整体刚度、抗倾覆能力、整体稳定、承载能力以及经济合理性的宏观控制指标。实际上当满足高规对侧向位移、结构稳定、抗倾覆能力、承载能力等性能的规定时,高宽比的规定可不作为一个必须满足的条件,也不作为判断结构规则与否及超限高层建筑抗震专项审查的一个指标。

5 高层建筑高宽比的计算:

高层建筑的高宽比为房屋的高度H与建筑平面宽度B之比。

房屋的高度H,对不带裙房的塔楼,即为地面以上高度(不计突出屋面机房、水池、塔架等);对带有裙房的高层建筑,当裙房的面积和刚度超过其上部塔楼的面积和刚度2.5和2.0倍时,可取裙房以上部分的高度作为计算高宽比时房屋的高度H。

房屋的宽度B,一般矩形平面按所考虑方向的最小投影宽度计算高宽比,对突出建筑物平面很小的局部结构(如楼梯间、电梯间等),一般不作为建筑物计算宽度。

2.1.5 高层建筑在风荷载、多遇地震作用下,结构楼层水平位移应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》的相关规定。

2.1.6 丙类建筑结构抗震的等级见下列各表。

1 A级高度的高层建筑结构抗震等级见表2.1.6-1。

2 B级高度的高层建筑结构抗震等级见表2.1.6-2。

3 板柱-剪力墙结构抗震等级见表2.1.6-3。

4 异形柱结构的抗震等级见表2.1.6-4。

注:1 对7度(0.15g)时建于Ⅲ、Ⅳ类场地的异型柱框架结构和异型柱框架-剪力墙结构,应采用表中括号内所示的抗震等级。

2 框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。

5 地下结构的抗震等级

1)当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,且不低于四级。地下室中无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或四级。

2)当地下室顶层不能作为上部结构的嵌固部位需嵌固在地下其他楼层时,实际嵌固部位所在楼层及以上的地下室楼层(与地面以上结构对应的部分)的抗震等级,可取为与地上结构相同。嵌固部位以下各层可按1)采用。

3)裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围内不应低于按主楼确定的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级(图2.1.6-1)。

2 钢筋混凝土结构

2.1 一般规定

2.1.1 目前国内民用建筑中常用的多层及高层钢筋混凝土结构体系主要有框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱结构、异形柱结构。

2.1.2 高层钢筋混凝土结构的最大适用高度和高宽比分为A级和B级。A级高度是各结构体系比较合适的房屋高度。B级高度高层建筑其受力、变形、整体稳定、承载能力等要求更高,所以其结构的抗震等级、有关计算和构造措施等要求更加严格。

2.1.3 房屋最大适用高度

1 A级高度乙类和丙类钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度应符合表2.1.3-1的规定。

2 B级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表2.1.3-2的规定。

3 乙类和丙类钢筋混凝土板-柱结构、板-柱剪力墙结构房屋的最大适用高度应符合表2.1.3-3的规定。

4 乙类和丙类钢筋混凝土异形柱结构房屋的最大适用高度应符合表2.1.3-4的规定。

注:1 表中不含异形柱结构;

2 框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;

3 甲类建筑,6、7,8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求,9度时应专门研究;

4 房屋高度超过本表时,结构设计应有可靠依据,并采取有效措施;

5 7度和8度抗震设计时,剪力墙结构错层高层结构建筑房屋高度分别不宜大于80m和60m;框架-剪力墙结构错层高层建筑房屋高度分别不应大于80m和60m;

6 平面和竖向均不规则的结构或建造于Ⅳ类场地上的结构,最大适用高度应适当降低。

2.1.4 房屋的高宽比

1 A级高度钢筋混凝土高层建筑结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-1的数值。

2 B级高度钢筋混凝土高层建筑结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-2的数值。

3 异形柱结构房屋的高宽比不宜超过表2.1.4-3的数值。

4 高层建筑结构高宽比的规定,是对结构整体刚度、抗倾覆能力、整体稳定、承载能力以及经济合理性的宏观控制指标。实际上当满足高规对侧向位移、结构稳定、抗倾覆能力、承载能力等性能的规定时,高宽比的规定可不作为一个必须满足的条件,也不作为判断结构规则与否及超限高层建筑抗震专项审查的一个指标。

5 高层建筑高宽比的计算:

高层建筑的高宽比为房屋的高度H与建筑平面宽度B之比。

房屋的高度H,对不带裙房的塔楼,即为地面以上高度(不计突出屋面机房、水池、塔架等);对带有裙房的高层建筑,当裙房的面积和刚度超过其上部塔楼的面积和刚度2.5和2.0倍时,可取裙房以上部分的高度作为计算高宽比时房屋的高度H。

房屋的宽度B,一般矩形平面按所考虑方向的最小投影宽度计算高宽比,对突出建筑物平面很小的局部结构(如楼梯间、电梯间等),一般不作为建筑物计算宽度。

2.1.5 高层建筑在风荷载、多遇地震作用下,结构楼层水平位移应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》的相关规定。

2.1.6 丙类建筑结构抗震的等级见下列各表。

1 A级高度的高层建筑结构抗震等级见表2.1.6-1。

2 B级高度的高层建筑结构抗震等级见表2.1.6-2。

3 板柱-剪力墙结构抗震等级见表2.1.6-3。

4 异形柱结构的抗震等级见表2.1.6-4。

注:1 对7度(0.15g)时建于Ⅲ、Ⅳ类场地的异型柱框架结构和异型柱框架-剪力墙结构,应采用表中括号内所示的抗震等级。

2 框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。

5 地下结构的抗震等级

1)当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,且不低于四级。地下室中无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或四级。

2)当地下室顶层不能作为上部结构的嵌固部位需嵌固在地下其他楼层时,实际嵌固部位所在楼层及以上的地下室楼层(与地面以上结构对应的部分)的抗震等级,可取为与地上结构相同。嵌固部位以下各层可按1)采用。

3)裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围内不应低于按主楼确定的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级(图2.1.6-1)。

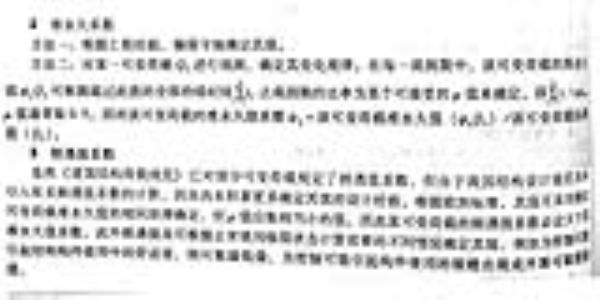

2.2 结构缝的设置

2.2.1 结构缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)的设置,应根据建筑结构平面和竖向布置的情况、地基情况、基础类型、结构刚度以及抗震要求和荷载作用的差异等条件综合考虑确定。

2.2.2 设计中应调整建筑平面尺寸和结构布置,采取必要的构造和施工措施,能不设缝就不设缝,能少设缝就少设缝。当必须设缝时,宜使结构缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)三缝合一,并应按规范要求采取可靠的构造措施和保证必要的缝宽,防止地震时发生碰撞破坏。

2.2.3 伸缩缝的设置

1 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表2.2.3的规定。

2.2.8 结构缝宜沿结构平面直线通过.特别是防震缝,不应采用折线防震缝。沉降缝应贯通基础和上部结构,伸缩缝、防震缝在基础和地下室可不设置。

2.2.9 在有抗震设防要求的情况下,设置伸缩缝或沉降缝时应同时兼作防震缝,即必须同时满足防震缝的有关规定。

2.2.10 非抗震设计时,伸缩缝或沉降缝的最小宽度要求,原则上宜大于缝两侧结构允许的风荷载作用下水平位移之和。当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜适当加大缝的宽度。

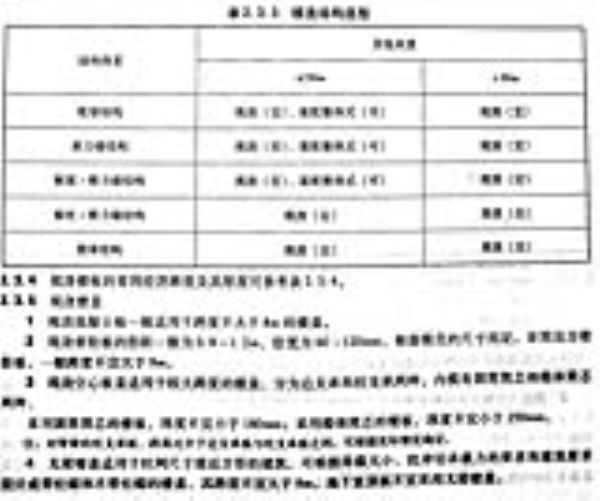

2.3 楼(屋)盖结构

2.3.1 钢筋混凝土结构常用的楼盖结构,按结构受力有:梁板体系(大板楼盖、主次梁楼盖,井字梁楼盖)、平板体系(无梁楼盖、双向密肋楼盖);按施工方法有:现浇楼盖(空心楼盖、实心楼盖),预制装配式楼盖,装配式整体楼盖;按预加应力有:预应力楼盖和非预应力楼盖。

2.3.2 楼(屋)盖在竖向荷载作用下应有足够的承载能力和平面外刚度,在水平荷载作用下应有足够的平面内刚度,能可靠地传递水平力,应使楼(屋)盖具有良好的整体性。应尽可能减轻楼盖自重。楼盖结构的混凝土强度等级按计算确定,但不应低于C20不宜高于C40。

2.3.3 有抗震设防要求的多、高层的混凝土楼、屋盖宜优先采用现浇混凝土板。当采用混凝土预制装配式楼(屋)盖时,应从楼盖体系和构造上采取措施确保各预制板之间连接的整体性。楼盖结构选型可按表2.3.3确定。

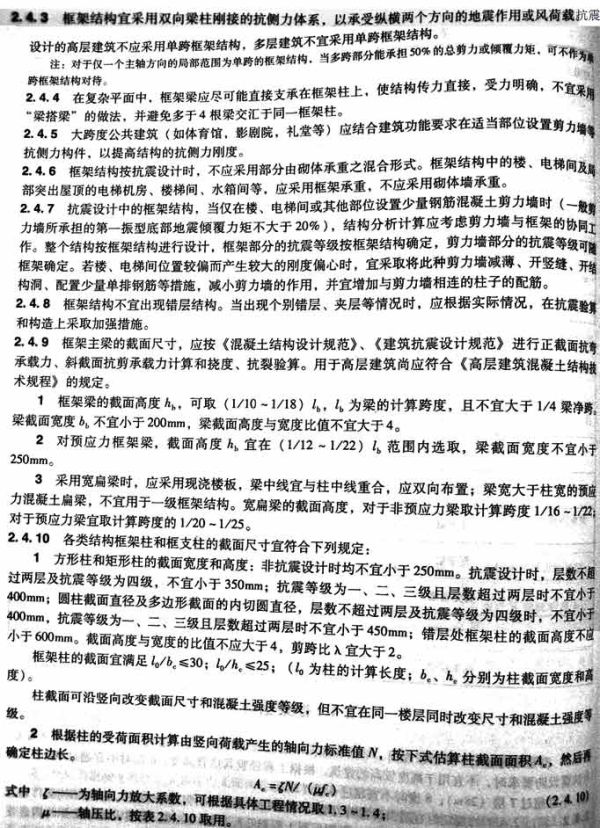

2.4 框架结构

2.4.1 框架结构适用于体型较规则、平面和竖向刚度较均匀的多、高层建筑。由于其抗侧刚度较差,有抗震设防要求时,不宜用于高度较高的建筑。根据工程经验其适宜高度:6度时不宜超过30m;7度时,不宜超过7层(28m);8度时不宜超过6层(22m)。

2.4.2 超过2.4.1的规定时宜适当设置剪力墙或设置其他抗侧力构件以减少侧移。框架结构侧移超过规范限制时,可在部分框架柱间设置钢(型钢混凝土或钢筋混凝土)支撑,抗震设计时支撑的构造要求应比框架提高一个抗震等级,节点应加强。也可按2.4.7的做法。

注:1 轴压比 ,指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值

,指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值 乘积之比值;对可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值;

乘积之比值;对可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值;

2 当混凝土强度等级为C65~C70时,轴压比限值宜按表中数值减小0.05;混凝土强度等级为C75~C80时,轴压比限值宜按表中数值减小0.10;

3  的柱,其轴压比限值应按表中数值减小0.05;对剪跨比

的柱,其轴压比限值应按表中数值减小0.05;对剪跨比 <1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;

<1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;

4 沿柱全高采用井字复合箍,且间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,且螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍,且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时,轴压比限值均可按表中数值增加0.10;上述三种配箍类别的含箍特征值 均应按增大的轴压比由GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》表11.4.17确定;

均应按增大的轴压比由GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》表11.4.17确定;

5 当截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%时,其轴压比限值可按表中数值增加0.05。此项措施与注4同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0.15,但箍筋的配箍特征值 应按轴压比增加0.10的要求确定;

应按轴压比增加0.10的要求确定;

6 柱经采用上述加强措施后,其最终的轴压比限值不应大于1.05;无地震作用组合时不宜大于1.0。

7 剪跨比 。

。

2.4.11 框架梁与柱的中心线宜重合。不能重合时,梁、柱中心线之间的偏心距不应大于柱在该方向截面宽度的1/4,当不能满足时可采用增设梁水平加腋等措施。

2.4.12 框架结构的填充墙、隔墙尽可能选用轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙其布置应符合下列要求:

1 应避免形成上下层刚度差异过大;

2 宜避免形成短柱;

3 平面布置宜均匀、对称,减少因抗侧刚度偏心所造成的扭转。

当实际工程中不可避免时,设计中应当从概念设计出发,从计算和构造两个方面来考虑;

1) 结构分析时,宜根据填充墙、隔墙的实际布置情况,用较为合理的偏心距来反映平面布置的不均匀,用层刚度增大系数来反映竖向布置的不均匀,并取按此计算的结果和不考虑这些因素的计算结果两者中的最不利情况作为设计依据;

2) 对上下层填充墙、隔墙数量变化很大的框架结构,宜考虑按薄弱层设计;

3) 采取切实可靠的构造措施来减小由于填充墙布置的不均匀,不对称而产生的结构偏心或上下层刚度差异过大所造成的不利影响。

4) 当柱上下两端设置的刚性填充墙的约束使框架柱中部形成短柱时,柱剪力设计值应按实际柱净高计算,并应按《建筑抗震设计规范》GB 50011第6.3.10条第3款的规定,柱箍筋应全高加密。

5) 应根据不同的结构类型、不同的材料及填充墙、隔墙数量的多少选用较为符合实际结构刚度的周期折减系数。

2.5 剪力墙结构

2.5.4 剪力墙宜沿结构竖向连续布置,避免刚度突变。剪力墙沿竖向截面尺寸(主要是厚度)和混凝土强度等级宜逐渐减小,截面尺寸和混凝土强度等级不宜在同一层改变,宜相隔1~2层。墙肢长度沿墙高不宜有突变;墙的厚度每次宜减少50~100mm;混凝土强度等级每次宜减小C5~C10。剪力墙结构中屋顶局部突出部分(如水箱间、电梯机房等)不应采用砌体结构。

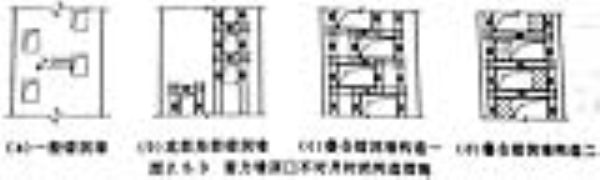

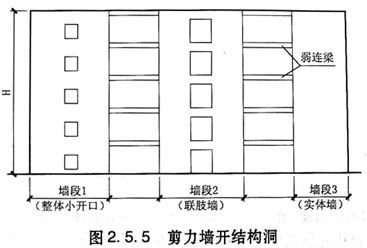

2.5.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用跨高比大于6的连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度(即墙肢长度)之比不宜小于3,墙肢截面高度(即墙肢长度)不宜大于8m(图2.5.5)。

2.5.6 B级高度及9度设防A级高度的高层建筑不应在外墙角部的剪力墙上开设转角窗。

2.5.7 非抗震设计和6度、7度、8度抗震设计的A级高度高层建筑不宜在外墙角部的剪力墙上开设转角窗,必须设置转角窗时,应符合下列要求:

1 洞口应上下对齐,洞口宽度不宜过大,连梁高度不宜过小,并应加强角窗窗台连梁的配筋构造;

2 洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用“T”、“L”、“[”形等带翼墙的截面形式的墙体,墙厚宜适当加大,应沿墙全高设置边缘构件;

3 转角处楼板应局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双向双层的直通受力钢筋,必要时可于转角处板内设置连接两侧墙体的暗梁;

4 若内角墙体开洞,楼板凹进尺寸不应过深,否则应在角部设置拉梁;

5 结构分析时,应考虑扭转的耦联影响,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取1.0。

2.5.8 抗震设计时,剪力墙由于开设门窗洞口等形成的独立小墙肢,其截面高度 不宜小于截面厚度

不宜小于截面厚度 的5倍。当无法避免而在结构中有极少数此种墙肢时,宜按不参与结构抗侧的偏心受压柱进行设计。其重力荷载代表值作用下的轴压比应满足表2.5.8的要求。当

的5倍。当无法避免而在结构中有极少数此种墙肢时,宜按不参与结构抗侧的偏心受压柱进行设计。其重力荷载代表值作用下的轴压比应满足表2.5.8的要求。当 不大于3时,应按框架柱进行截面设计。设计轴力取其从属面积的重力荷载代表值,设计弯矩取设计轴力与此柱所在楼层层间位移限值的乘积,并按此弯矩计算柱子的剪力设计值。其底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1.0%,箍筋宜沿墙肢全高加密。

不大于3时,应按框架柱进行截面设计。设计轴力取其从属面积的重力荷载代表值,设计弯矩取设计轴力与此柱所在楼层层间位移限值的乘积,并按此弯矩计算柱子的剪力设计值。其底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1.0%,箍筋宜沿墙肢全高加密。

相交的楼面梁。

2.6 框架-剪力墙结构

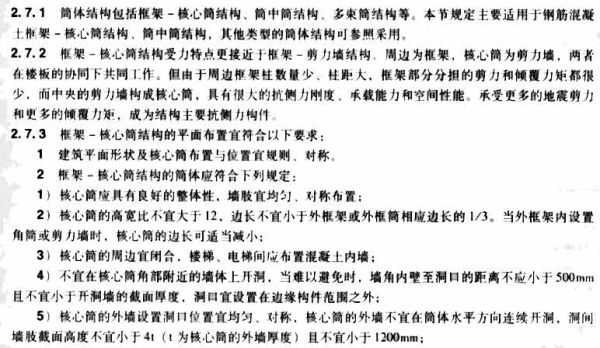

2.7 框架-核心筒结构、筒中筒结构

3 框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。

4 楼盖主梁不宜集中支承在核心筒的转角处墙上,也不宜支承在洞口连梁上。不可避免时,宜采取可靠措施。

5 框架梁、柱宜双向布置,梁、柱的中心线宜重合,如难以实现时,宜在梁端水平加腋,使梁端处中心线与柱中心线接近重合。

6 抗震设计时,框架柱的轴压比限制可采用框架-剪力墙结构的规定。框架梁、柱的截面尺寸可按框架的要求控制。

2.7.4 框架-核心筒结构的竖向布置宜符合以下要求:

1 核心筒宜贯通建筑物全高;

2 核心筒底部加强部位及相邻上一层的墙厚应保持不变,其上部的墙厚及核心筒内部的墙体数量可根据内力的变化及功能要求合理调整,但其侧向刚度应符合竖向规则性的要求;

3 框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。外框、内筒间一般宜设框架梁,也可不设梁做成平板;

4 框架结构沿竖向应保持贯通,不宜在结构中下部抽柱收进;柱截面尺寸沿竖向的变化宜与核心筒墙厚的变化错开。

2.7.5 外框架柱与核心筒外墙的中心距离,非抗震设计大于12m,抗震设计大于10m时,宜采取增设内柱等措施。

2.7.6 核心筒周边墙的截面厚度,对一、二级抗震设计的底部加强部位不应小于层高的1/16及200mm,对其余情况不应小于层高的1/20及200mm;在满足承载力以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不宜小于160mm;

2.7.7 抗震设计时,应根据2.6.7条对框架-核心筒结构的框架部分进行有关内力调整。

2.7.8 筒中筒结构的外筒是由柱距较小的密排柱(一般柱距为4m左右)和跨高比较小的裙梁构成的框筒,内筒则是由剪力墙肢围成的实腹筒。两者都具有很大的抗侧力刚度、承载能力和空间性能。

筒中筒结构适用于高度不低于60m的高层建筑,高宽比不应小于3,宜大于4。

2.7.9 筒中筒结构平面形状宜选用圆形、正多边形、椭圆形或矩形、三角形切角等,内筒宜居中。

2.7.10 内筒边长可为高度的1/12~1/15,有另外的角筒或剪力墙时,内筒平面尺寸可适当减小。内筒宜贯通建筑物全高,竖向刚度宜均匀变化。内筒的墙肢厚度不应小于160mm,且不宜小于楼层高度的1/20;底部加强部位及相邻上一层墙的厚度不应小于200mm,且不宜小于层高的1/16。

2.7.11 采用矩形平面时,其平面长宽比不宜大于2。

2.7.12 采用三角形切角平面时,外筒的切角长度不宜小于相应边长的1/8,其角部可设置刚度较大的角柱或角筒;内筒的切角长度不宜小于相应边长的1/10,切角处的筒壁宜适当加厚。

2.7.13 筒中筒结构的外框筒宜符合以下要求:

1 矩形平面的柱距不宜大于4m;框筒柱的截面长边沿筒壁方向布置,截面大小宜恰当,一般为矩形截面,必要时可采用T形截面;角柱可采用L形截面、十字形截面、正方形截面;

2 洞口面积不宜大于墙面面积的60%,洞口高宽比宜与层高与柱距之比相近;

注:当矩形筒的长宽比不大于2,且洞口面积不大于50%时,外框筒的柱距可适当放宽。

3 外框筒窗裙梁的截面高度可取柱净距的1/4,或根据减小剪力滞后的要求确定梁高;

4 角柱截面面积可取中柱的1~2倍,以保证具有足够的承载力。

2.7.14 筒体结构在底层或底部几层抽柱形成大空间,此时应在其间设置转换层。转换层及其以下各层结构应符合以下要求:

1 9度抗震设计的筒体结构不应采用转换层结构;

2 筒中筒结构和框架-核心筒结构的内筒及核心筒应全部贯通建筑物全高,且转换层以下的筒壁宜加厚;

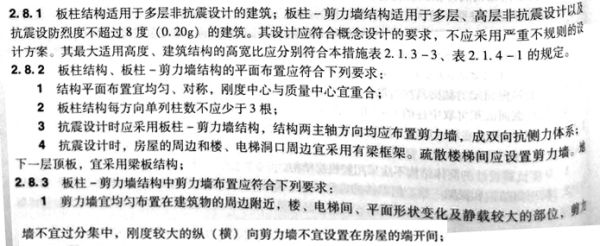

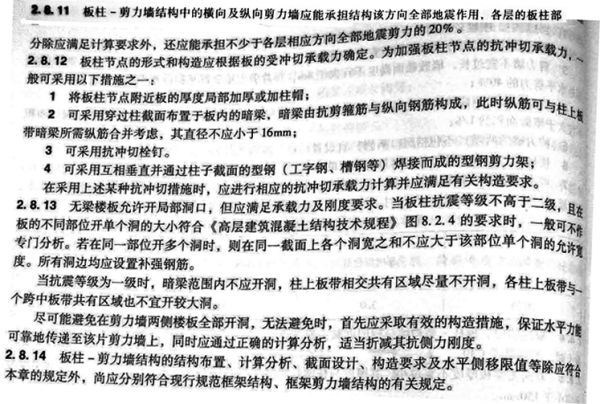

2.8 板柱结构

2 平面形状凸出部分的端部附近宜布置剪力墙;

3 剪力墙不宜过长,墙肢截面高度不宜大于8m。单片剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的40%;

4 剪力墙宜贯通建筑物的全高,宜避免刚度突变;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐,且洞口面积不宜大于墙面面积的1/6;

5 剪力墙的两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱、翼墙或与另一方向的剪力墙相连;

6 楼梯间、电梯间等竖井宜尽量与靠近的抗侧力结构结合布置;

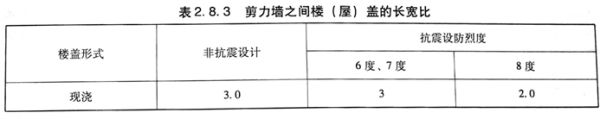

7 剪力墙之间的距离不宜过大。剪力墙之间无大洞口的楼、屋盖长宽比不宜超过表2.8.3的要求,当两墙之间的楼、屋盖有较大开洞时,该段楼、屋盖的平面内刚度更差,墙的间距应适当减小。

2.8.4 板柱结构、板柱-剪力墙结构的混凝土强度等级,对于板不应低于C20,采用无粘结预应力混凝土时,不宜低于C30。

2.8.5 双向无梁板厚度不宜过小,其厚度与柱网长跨之比,不宜小于表2.8.5的规定,平板最小厚度不应小于150mm。

2.8.6 板柱结构、板柱-剪力墙结构不应有错层,不应出现短柱。对楼梯间等局部短柱,应采取切实可靠的加强措施。

2.8.7 板柱结构、板柱-剪力墙结构中柱的截面较小边长不应小于350mm,柱的剪跨比应大于2,柱截面高度与宽度的比值不宜大于3。

2.8.8 板柱-剪力墙结构中带边框剪力墙的截面厚度应符合下列规定:

1 抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位不应小于200mm,且不应小于层高的1/16;

2 除第一项以外的其他情况下不应小于160mm,且不应小于层高的1/20。

2.8.9 无梁板可根据承载力和变形要求采用无柱帽板或有柱帽板,8度抗震设计时宜采用有柱帽或托板的板柱节点。当采用托板式柱帽时,托板的长度和厚度应按计算确定,且托板每主向的长度不宜小于板跨度的1/6,托板的厚度不宜小于1/4无梁板的厚度;抗震设计时,托板或柱帽根部总厚度(包括无梁板的厚度)尚不宜小于16倍柱纵筋直径,托板的边长不宜小于4倍板厚和柱截面对应边长之和。当不满足承载力要求且不允许设计柱帽时,可采用剪力架,此时板的厚度,非抗震设计不应小于150mm,抗震设计是不应小于200mm。当采用柱顶加托板以减少柱顶的负弯矩配筋时,托板尺寸除符合上述要求外,尚须注意托板厚度不得大于1/4托板长度。

2.8.10 采用密肋板时,密肋板的肋净距宜为800~1200mm,肋宽不宜小于80mm,肋高(包括面板厚度)不小密肋板长跨尺寸的1/30,也不宜大于肋宽的3倍。密肋板的面板厚度不应小于40mm,其板柱节点周围应做成实心板,实心板的长度应由计算确定,并满足托板的构造尺寸要求。

2.9 异形柱结构

的剪力墙最大间距宜符合《混凝土异形柱结构技术规程》的有关规定。

注:1 表中B为楼盖的宽度;

2 现浇部分厚度大于60mm的预应力或非预应力叠合楼板可作为现浇楼板考虑。

2.9.6 异形柱结构的竖向布置应符合下列要求:

1 竖向体型应力求规则、均匀,不应有错层,避免有过大的外挑和内收;

2 结构的侧向刚度沿竖向宜均匀变化,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变,竖向抗侧力构件的截面尺寸和混凝土强度等级不宜在同一楼层变化;

3 异形柱框架-剪力墙结构中的剪力墙应上下对齐连续贯通房屋全高。

2.9.7 异形柱结构除应符合现行规范对一般钢筋混凝土结构的有关要求外,还应符合下列规定:

1 异形柱结构不应采用部分由砌体墙承重的混合结构形式;

2 抗震设计时,异形柱结构不应采用大底盘多塔楼、连廊和错层等复杂结构形式,也不应采用单跨框架结构;

3 异形柱结构的楼、电梯间应根据建筑布置及结构抗侧向作用的需要,合理地布置剪力墙或一般框架柱;

4 异形柱结构的柱、梁、剪力墙均应采用现浇结构;

5 不宜在结构平面的一侧设置过大的楼面挑梁。

2.9.8 异形柱结构的填充墙与隔墙应符合下列规定:

1 填充墙与隔墙应优先采用轻质墙体材料,根据不同条件选用非承重砌体或墙板;

2 墙体厚度应与异形柱柱肢厚度协调一致,墙身应满足保温、隔热、节能、隔声、防水和防火等要求;

3 填充墙与隔墙的布置、材料强度和连接构造应符合国家现行标准的有关规定;

4 填充墙与隔墙的设置应避免形成短柱。

2.9.9 不规则的异形柱结构,其抗震设计应符合下列要求:

1 扭转不规则时,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的比值不应大于1.45;

2 楼层承载力突变时,其薄弱层地震剪力应乘以1.20的增大系数;楼层受剪承载力不应小于相邻上—楼层的65%;

3 竖向抗侧力构件不连续(底部抽柱带转换层异形柱结构)时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数;

4 受力复杂部位的异形柱,宜采用一般框架柱。

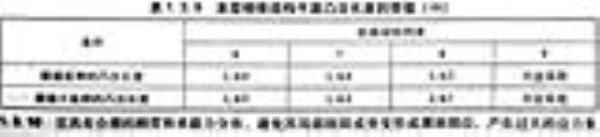

2.9.10 结构基本自振周期应考虑非承重墙体对结构刚度的影响予以折减。折减系数 可按下列规定取值:

可按下列规定取值:

框架结构: =0.6~0.75

=0.6~0.75

框架-剪力墙结构: =0.7~0.85

=0.7~0.85

2.9.11 框架柱的净高与柱截面长边尺寸之比不宜小于4,不应小于3。剪跨比宜大于2,抗震设计时不应小于1.5。

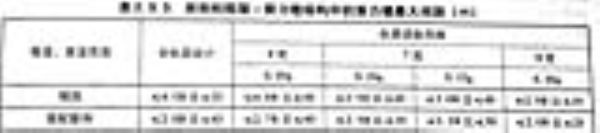

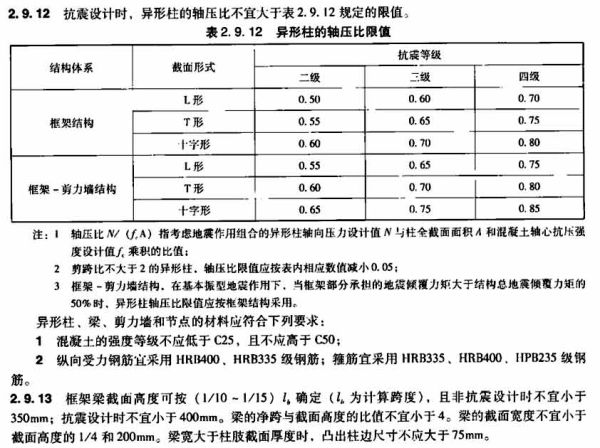

2.9.12 抗震设计时,异形柱的轴压比不宜大于表2.9.12规定的限值。

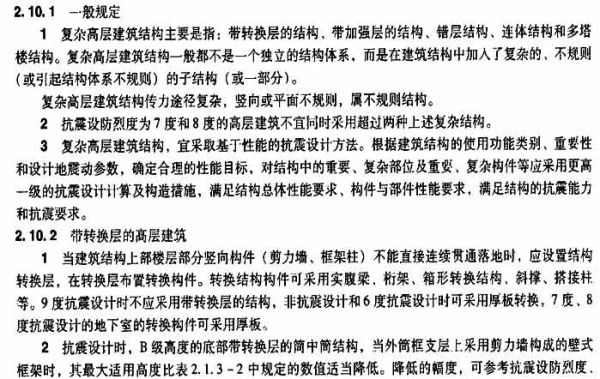

2.10 不规则建筑结构和复杂高层建筑结构

注:N为加强层区间框架柱重力荷载代表值作用轴力设计值, 为加强层区间框架柱混凝土抗压强度设计值。

为加强层区间框架柱混凝土抗压强度设计值。 为加强层区间框架柱水平截面净面积。

为加强层区间框架柱水平截面净面积。

8 加强层所在楼层上下相连楼盖(屋盖)的板厚不宜小于150mm,配筋应适当加强。加强层上、下相邻一层各构件及其节点的刚度和配筋也应适当加强,且核心筒与框架柱间楼板不宜开大洞。

设计中应采取措施减小结构竖向温度变形及轴向压缩变形对加强层内力的影响。

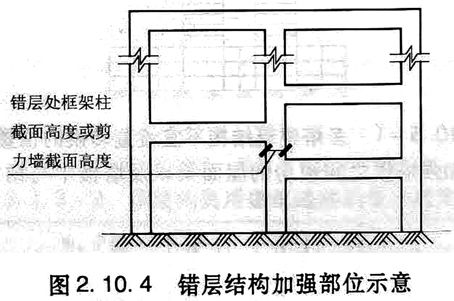

2.10.4 错层高层建筑

1 抗震设计的高层建筑宜避免错层结构。当房屋不同部位因功能不同而使楼层错层时,宜采用防震缝划分为独立的结构单元。

2 抗震设防烈度为9度时不应采用错层结构。7度和8度抗震设计时,错层剪力墙结构的高度分别不宜大于80m和60m,错层框架-剪力墙结构的高度分别不应大于80m和60m。

3 当为满足建筑功能的要求必需设置错层结构时,结构设计宜符合以下要求:

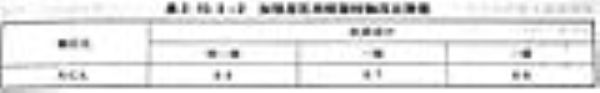

1)错层结构两侧的结构侧向刚度和结构布置应尽量接近,考虑偶然偏心的扭转位移比不宜大于1.4;错层处结构地震剪力增大系数不宜小于3;避免在错层处结构形成薄弱层;

2)当采用错层结构时,错开的楼层不应归并为一层计算楼层侧向刚度,宜按每个错层作为一个楼层考虑;

3)错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密;

4)错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度,非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震等级应提高一级采用;错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%;

5)当错层处混凝土构件(图2.10.4)不能满足设计要求,应采取有效措施,如采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱、剪力墙内设置型钢等。

2.10.5 连体高层建筑

1 抗震设计时,9度抗震设计或B级高度的高层建筑不应采用连体结构,7度、8度抗震设计时,层数和刚度相差悬殊的建筑不宜采用连体结构。

2 连体结构各独立部分宜有相同或相近的体型、平面和刚度。连体结构的整体及各独立部分结构平面布置宜尽可能简单、规则、均匀、对称,减少偏心。抗侧力构件宜沿周边布置。

3 连接体设计应注意以下几点:

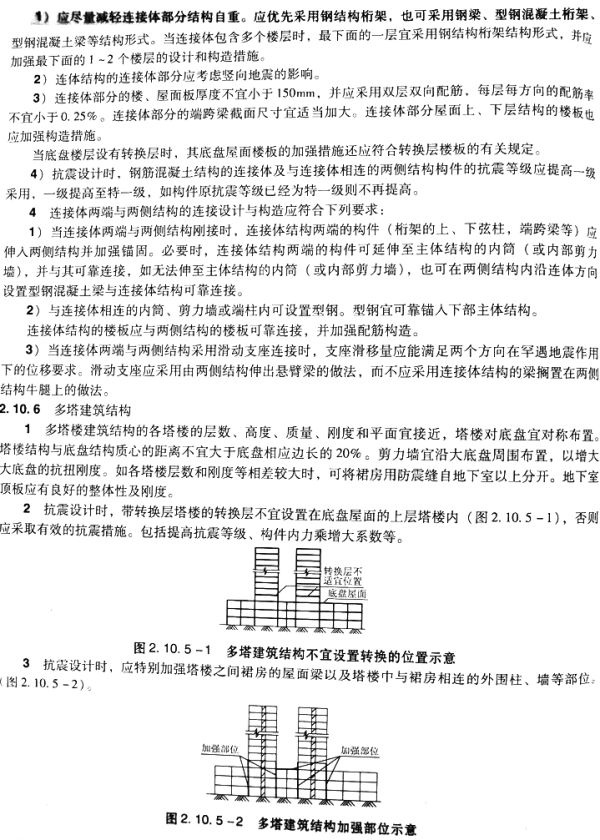

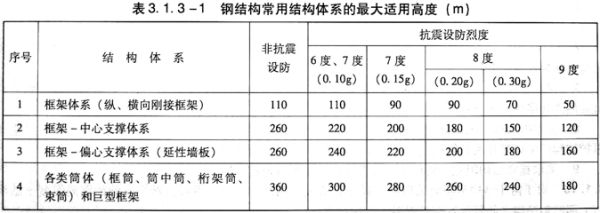

3 多、高层钢结构

3.1 一般规定

3.1.1 钢结构房屋具有材料强度高、自重轻、结构抗震性能好、但耐火性能和耐腐蚀性能差等特点。钢结构承重构件的设计一般均需满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定的要求。

3.1.2 多、高层建筑的钢结构设计,除应遵守现行国家标准、规范、规程相关规定之外,尚应与建筑设计紧密配合,根据所设计房屋的高度和抗震设防烈度,综合考虑其特点和使用功能、荷载性质、材料供应、制作安装、施工条件等因素,选用抗震和抗风性能好且又经济合理的结构体系。

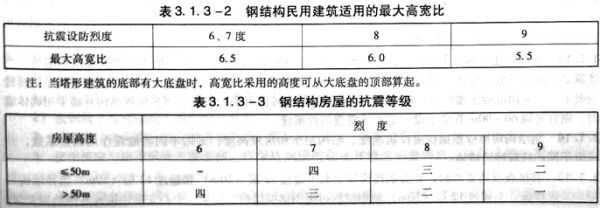

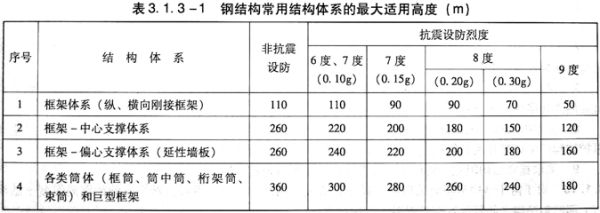

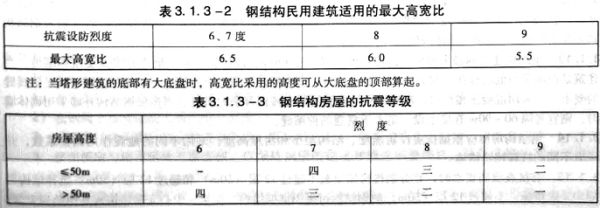

3.1.3 多、高层钢结构房屋,宜按房屋的高度、建筑体型和抗震设防烈度,根据实际需要经方案比较后采用框架体系、框架-中心支撑体系、框架-偏心支撑体系、钢框架-核心筒体系、带伸臂桁架的钢框架-核心筒体系以及筒体体系。各类钢结构体系的最大适用高度应符合表3.1.3-1的要求;高宽比限值不宜超过表3.1.3-2的规定;丙类建筑的抗震等级按表3.1.3-3确定。

注:1 表中适用高度是指规则结构的高度,为从室外地坪至主要屋面板板顶的高度。

2 非地震区可不采用双重抗侧体系。

3 平面和竖向不规则或建造于Ⅳ类场地的钢结构,适用的最大高度应适当降低。

4 超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,并采取有效的加强措施。

超过12层的钢结构房屋,8、9度时,宜采用偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢支撑钢筋混凝土墙板或其它消能支撑及筒体结构。

3.1.16 高度超过12层(50m)的钢结构房屋,宜设置地下室,抗震设防建筑的高层部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。

3.1.17 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时,不宜小于房屋总高度的1/15,当采用桩基时,桩承台埋深不宜小于房屋总高度的1/20。房屋总高度为室外地坪或通长采光井底面至屋顶檐口的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。

3.1.18 多、高层钢结构建筑承重构件的钢材宜采用Q235B、C、D等级的碳素结构钢和Q345B、C、D、E等级的低合金高强度结构钢。其质量标准应分别符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定;对安全等级为一级和抗震设防类别为甲类的承重钢结构的钢材,其质量等级宜不低于C级。在设计中应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能的附加要求。有抗震设防要求时,钢结构构件的钢材应符合下列规定:

1 钢材的的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

2 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;

3 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4 甲、乙类高层建筑钢结构采用的钢材,其屈服点不宜超过其标准值的10%。

注:由于Q390钢(15MnV或15MnVq钢)及桥梁钢的延伸率满足不了上述2款的要求,因而不应在有抗震设防要求的高层钢结构中应用。

3.1.19 采用焊接连接的钢结构,当板厚等于或大于40mm,并承受垂直于板厚方向的拉力作用时,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB 5313规定的受拉试件板厚方向的截面收缩率,并不得小于该标准Z15级规定的容许值。

3.1.20 钢材的物理性能和强度设计值,应按现行国家标准《钢结构设计规范》的规定采用。

3.1.21 处于外露情况和低温环境时,钢材的性能尚应按现行国家有关标准,采用符合耐大气腐蚀和避免低温冷脆要求的钢材。

3.1.22 节点采用的连接材料(焊条、螺栓等),应按现行国家标准《高层民用建筑钢结构设计规程》的规定采用。

3.1.23 多、高层建筑钢结构的墙体(含内隔墙)、楼梯、顶棚及非承重构件(包括装修材料等)宜采用轻质高强材料,以减轻自重与地震作用。

3.1.24 多、高层钢结构应有将墙体和幕墙的风力或地震作用传给主体结构的可靠传力体系或墙骨架体系,同时宜妥善处理围护墙与主体结构构件的连接(例如采用柔性连接),以适应变形的需要,使幕墙不致增大主体结构的刚度。

3 多、高层钢结构

3.1 一般规定

3.1.1 钢结构房屋具有材料强度高、自重轻、结构抗震性能好、但耐火性能和耐腐蚀性能差等特点。钢结构承重构件的设计一般均需满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定的要求。

3.1.2 多、高层建筑的钢结构设计,除应遵守现行国家标准、规范、规程相关规定之外,尚应与建筑设计紧密配合,根据所设计房屋的高度和抗震设防烈度,综合考虑其特点和使用功能、荷载性质、材料供应、制作安装、施工条件等因素,选用抗震和抗风性能好且又经济合理的结构体系。

3.1.3 多、高层钢结构房屋,宜按房屋的高度、建筑体型和抗震设防烈度,根据实际需要经方案比较后采用框架体系、框架-中心支撑体系、框架-偏心支撑体系、钢框架-核心筒体系、带伸臂桁架的钢框架-核心筒体系以及筒体体系。各类钢结构体系的最大适用高度应符合表3.1.3-1的要求;高宽比限值不宜超过表3.1.3-2的规定;丙类建筑的抗震等级按表3.1.3-3确定。

注:1 表中适用高度是指规则结构的高度,为从室外地坪至主要屋面板板顶的高度。

2 非地震区可不采用双重抗侧体系。

3 平面和竖向不规则或建造于Ⅳ类场地的钢结构,适用的最大高度应适当降低。

4 超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,并采取有效的加强措施。

超过12层的钢结构房屋,8、9度时,宜采用偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢支撑钢筋混凝土墙板或其它消能支撑及筒体结构。

3.1.16 高度超过12层(50m)的钢结构房屋,宜设置地下室,抗震设防建筑的高层部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。

3.1.17 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时,不宜小于房屋总高度的1/15,当采用桩基时,桩承台埋深不宜小于房屋总高度的1/20。房屋总高度为室外地坪或通长采光井底面至屋顶檐口的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。

3.1.18 多、高层钢结构建筑承重构件的钢材宜采用Q235B、C、D等级的碳素结构钢和Q345B、C、D、E等级的低合金高强度结构钢。其质量标准应分别符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定;对安全等级为一级和抗震设防类别为甲类的承重钢结构的钢材,其质量等级宜不低于C级。在设计中应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能的附加要求。有抗震设防要求时,钢结构构件的钢材应符合下列规定:

1 钢材的的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

2 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;

3 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4 甲、乙类高层建筑钢结构采用的钢材,其屈服点不宜超过其标准值的10%。

注:由于Q390钢(15MnV或15MnVq钢)及桥梁钢的延伸率满足不了上述2款的要求,因而不应在有抗震设防要求的高层钢结构中应用。

3.1.19 采用焊接连接的钢结构,当板厚等于或大于40mm,并承受垂直于板厚方向的拉力作用时,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB 5313规定的受拉试件板厚方向的截面收缩率,并不得小于该标准Z15级规定的容许值。

3.1.20 钢材的物理性能和强度设计值,应按现行国家标准《钢结构设计规范》的规定采用。

3.1.21 处于外露情况和低温环境时,钢材的性能尚应按现行国家有关标准,采用符合耐大气腐蚀和避免低温冷脆要求的钢材。

3.1.22 节点采用的连接材料(焊条、螺栓等),应按现行国家标准《高层民用建筑钢结构设计规程》的规定采用。

3.1.23 多、高层建筑钢结构的墙体(含内隔墙)、楼梯、顶棚及非承重构件(包括装修材料等)宜采用轻质高强材料,以减轻自重与地震作用。

3.1.24 多、高层钢结构应有将墙体和幕墙的风力或地震作用传给主体结构的可靠传力体系或墙骨架体系,同时宜妥善处理围护墙与主体结构构件的连接(例如采用柔性连接),以适应变形的需要,使幕墙不致增大主体结构的刚度。

3.2 楼(屋)盖板结构及梁、柱截面估算

3.2.1 多层结构的楼(屋)盖

1 对非地震区及7度(含7度)以下抗震设防区宜采用:

1)在压型钢板(或预应力混凝土薄板)上现浇混凝土叠合层形成的组合楼板;

2)在钢梁上现浇混凝土板的组合楼盖。

2 对8度(含8度)以上抗震设防区,宜采用上述2)的组合楼盖。

3 楼面板应与楼面钢梁可靠连接,以保持钢梁的稳定和楼面的整体性。对高度超过50m的钢结构,必要时可设置水平支撑。

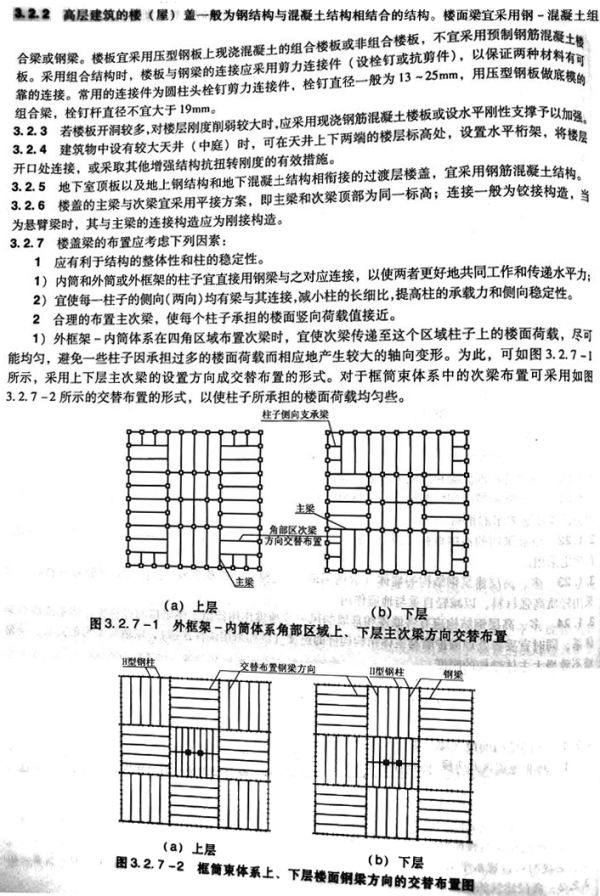

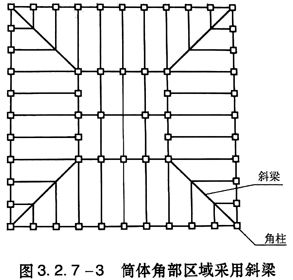

2)外筒体系和筒中筒体系在四角区域的次梁布置,也可采用上述方法,将相邻层次梁方向交替布置。当采用图3.2.7-3所示方式布置,通过加大支承对角线斜梁角柱的轴向压力值,以平衡一部分水平荷载作用下角柱所产生的拉力,应考虑水平荷载作用所产生的轴向力不是拉力而是压力时的不利情况;同时也应考虑斜梁与两端柱子非正交相连时连接构造较复杂的情况,以及由于斜梁承受的荷载和其跨度均较大,斜梁的截面高度过高将减小建筑的有效层高度。

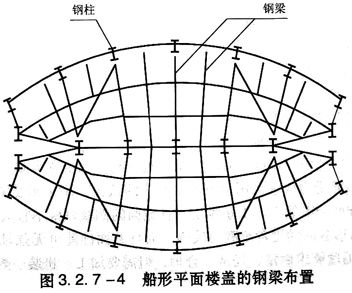

3)船形平面楼盖(图3.2.7-4),除沿楼盖周边布置钢梁外,内部的主梁基本上沿横向布置,使每根框架柱沿纵、横两个主轴方向均有钢主梁与之连接,次梁则是根据楼板的经济跨度布置。

4)三角形平面

①当楼层采用三角形平面时,宜将尖角切去,并向内凹进,以缓解倾覆力矩作用下角桂的高峰轴向应力;

②采用核心式建筑布置方案的三角形楼层平面,核心部分的钢梁采用正交方式布置;外圈则沿周边框架所在轴线布置,核心部位与外圈框架之间的楼面梁沿垂直于外圈框架的方向布置(图3.2.7-5)。

3 应有利于简化次梁两端的连接构造。

1)除一端有悬臂梁外,次梁一般宜与主梁铰接连接,并与楼板形成简支组合梁,以提高梁的承载力和减小梁的挠度。连续的组合梁虽可减小梁的跨中弯距和挠度,但与主梁的连接按受弯节点要求而采用栓焊法或在钢梁上下翼缘设置钢盖板法相连时,将增加较多的焊接工作量。

2)为简化次梁两端与主梁的连接构造,高层建筑钢结构中的楼盖结构不宜采用网格梁或井字梁结构。

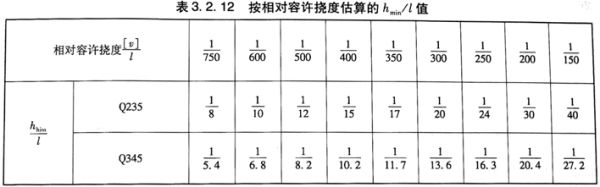

①按容许挠度估算H形钢梁的截面高度

对于常用的承受均布荷载的简支H形钢梁可按表3.2.12初步确定 值。

值。

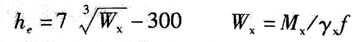

②梁的经济高度 :梁的经济高度可根据梁所受弯矩值

:梁的经济高度可根据梁所受弯矩值 钢材强度设计值f及截面塑性发展系数

钢材强度设计值f及截面塑性发展系数 按下式估算:

按下式估算:

③梁的截面高度需满足建筑净空要求,即容许最大截面高度 。

。

注:1 本表可近似用于跨中有集中荷载作用的简支梁。

2 对于活荷载较小的梁,非简支梁以及不考虑塑性发展的梁, 可按比例减小;对于半跨内截面变化一次的梁,

可按比例减小;对于半跨内截面变化一次的梁, 应增加4%~5%。

应增加4%~5%。

通常取 。

。

2)梁的腹板的高度 及腹板厚度

及腹板厚度 的确定

的确定

腹板的厚度 的确定应考虑抗剪强度、构造要求和经济合理三方面的因素:

的确定应考虑抗剪强度、构造要求和经济合理三方面的因素:

按经济厚度为 估算,并不小于6mm,通常取6~22mm。

估算,并不小于6mm,通常取6~22mm。

3)梁的翼缘宽度b和厚度t的确定

b=(1/6~1/3)h 且不宜小于180mm。

由翼缘面积: 代入b值可求得t值。

代入b值可求得t值。

t值宜取为2mm的倍数。

2 组合梁的总高度h的估算

组合梁的总高度宜为h≥(1/15~1/16) ,一般不小于

,一般不小于 /20。组合梁的总高度中,钢梁高度应不小于0.4h。

/20。组合梁的总高度中,钢梁高度应不小于0.4h。

注:抗震设计时,按结构的抗震等级,框架梁的截面尚应符合《建筑抗震设计规范》对框架梁、柱板件宽厚比的规定。

3.3 框架、框架-支撑结构体系

3.3.1 框架结构体系是指房屋的纵向和横向均采用框架作为承重和抵抗侧力的主要构件所形成的结构体系。该体系刚度分布均匀、延性大、侧向刚度小,在水平力作用下的侧移较大,适用于30层以下房屋的框架结构。

3.3.2 柱距宜控制在6~12m、次梁间距2.5~3.5m。

3.3.3 非抗震设计的多层钢结构可采用纯框架体系,柱与梁均采用刚接,当框架计算方向的柱子数较多时,可采用部分铰接。

3.3.4 非抗震设计的多层钢结构,也可采用梁柱均铰接的框架体系,但宜在部分柱间设置中心支撑组成支撑框架。

3.3.11 支撑框架在两个方向的布置宜基本对称,同一方向两相邻支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3。支撑框架的数量一般满足规范规定的水平位移限值即可。

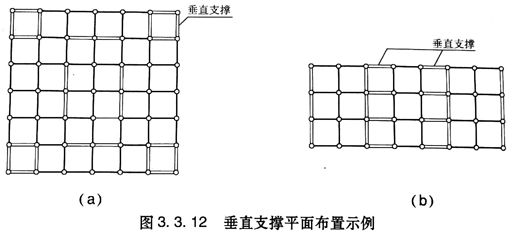

3.3.12 当建筑平面为方形或接近方形时,支撑宜布置在建筑物中部和四角(图3.3.12a);当为狭长形柱网时,宜在横向(短边)的两端及中部布置,纵向(长边)宜布置在柱网中部(图3.3.12b),以避免温度变形受到限制。

3.3.13 支撑的斜杆与框架横梁之间的夹角宜保持在35。~60。之间。

3.3.14 支撑框架沿结构竖向应连续布置,以使层间刚度变化均匀。设有地下室时,支撑框架应延伸至基础,框架柱应至少延伸至地下一层。

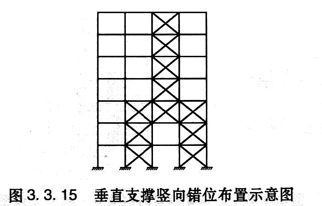

3.3.15 竖向支撑在竖向宜采用同一种形式,当竖向支撑无法连续贯通时,应移到相邻柱间,且上下支撑至少应互相搭接一个楼层(图3.3.15)。

3.3.16 对非抗震设计或设防烈度为6度的地区,顶部贯通设置支撑有困难时,可不设支撑而采用梁柱为刚接的框架。

3.3.17 垂直支撑可在地下室顶板处与钢筋混凝土剪力墙连接,其两侧的钢柱与型钢温凝土柱相连后过渡至基础。

3.3.18 框架柱一般采用热轧或焊接宽翼缘H型钢,并使其强轴(惯性矩较大的轴)对应于柱弯矩或柱计算长度较大的方向;框架柱在纵、横两个方向均与梁刚接时,宜采用箱形截面。

3.3.19 框架梁宜采用热轧窄翼缘H型钢或焊接工字形钢;大跨度梁、承受扭矩的梁以及要求具有很大抗弯刚度的框架梁,宜采用焊接箱形截面。

3.3.20 支撑斜杆宜采用焊接H型钢或轧制H型钢。

3.3.21 框架-支撑体系可将其中的支撑用延性剪力墙板代替,构成框架-剪力墙板结构体系,剪力墙承受水平荷载。延性墙板有以下几种类型:

1 带纵、横肋的钢板;

2 内埋人字形钢板支撑的钢筋混凝土墙板;

3 带竖缝的钢筋混凝土墙板。

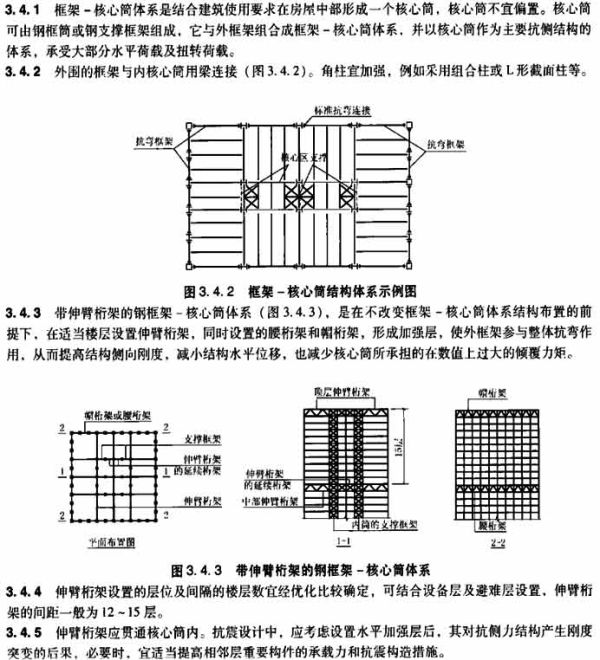

3.4 钢框架-核心筒和带伸臂桁架的框架-核心筒体系

3.5 筒体结构体系

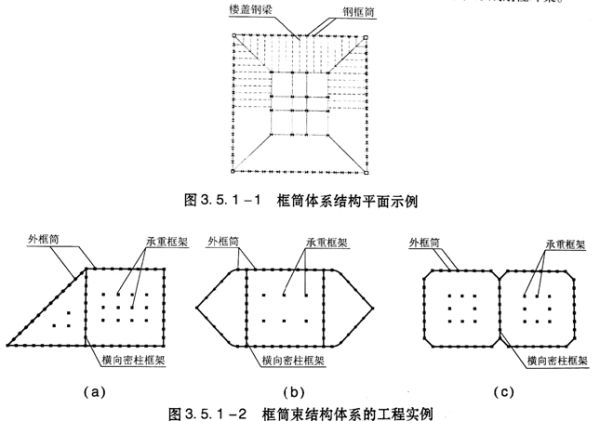

3.5.1 筒体结构体系有以下几种:框筒结构体系、筒中筒结构体系、框筒束结构体系,它们的结构构成不完全相同,但其中筒体的设计要求和构造基本相同。

1 框筒结构体系是由密柱深梁(较大刚度的窗裙梁)构成的外框筒结构和梁柱铰接相连的内部结构构成的体系(3.5.1-1)。外筒承担全部水平荷载,内部结构仅承受竖向荷载,不承担水平荷载。整个结构无须设置支撑等其他抗侧力构件。筒体平面的角部宜做成切角。

2 筒中筒体系是在建筑的内圈和外圈布置间距较小的钢柱,形成同心的内、外框筒,共同承受水平力的结构体系。

3 框筒束体系是由两个以上的框筒连成一体的框筒束及其内部承重框架所组成的结构体系,或在一个大框筒平面内布置一道或多道纵横腹板密柱框架,形成多个框筒成束布置共同承担水平剪力的结构体系(图3.5.1-2)。任何一个框筒单元可以根据各层楼面的实际需要,在任何高度处终止,而不影响整个结构的体系完整性,在中止的框筒单元的顶层应沿框筒的周边设置圈桁架,形成刚性环梁。

3.5.2 筒体(包括框筒束体系中的子框筒)的平面形状可以是圆形、矩形、三角形、多边形或其它任何适应使用功能要求的形状(对框筒束的筒体还可以是半圆形、弧形),边长不应超过45m。筒体的抗侧力构件是沿周边布置,具有很大的抗倾覆能力和抗扭能力。

3.5.3 筒体的平面尺寸尚应符合下列要求:

1 核心区宽度与总宽度之比一般取1/3~1/2;内外筒之间的跨度一般取8~12m,不宜大于16m;

2 筒体的边长不应超过45m,矩形筒平面的长宽比不宜大于1.5,否则,筒体将因剪力滞后效应过于严重,而不能发挥其立体构件的功效;

3 框筒的高宽比不应小于4,过于矮胖就不能形成有效的抗侧力立体构件;

4 框筒应采用密排柱方案,较为适宜的柱矩为3~4.5m;

5 钢柱的强轴方向应位于所在框架的平面内。

3.5.4 框筒应采用截面较高的实腹式窗裙梁(外筒)或深梁(内筒),以保证框筒各层钢梁具有足够的竖向抗弯刚度。梁高一般可取0.9~1.5m。

3.5.5 外框筒立面的开洞率一般可取30%左右。开洞率过大,不能充分发挥构件的立体工作性能,且加重剪力滞后效应;开洞率过小,虽有利于减小剪力滞后效应,但可能影响建筑使用功能,也可能因墙面较大,增加不必要的用钢量,不经济。

3.5.6 内外筒之间的跨度或内筒与外筒或外框架之间的跨度一般可取8~12m,且不宜大于16m。办公建筑可采用较大的跨度,旅馆及公寓建筑不宜采用进深太大的跨度。对于上部为旅馆或公寓、下部为办公的多功能建筑,更宜综合各方面因素,合理地确定内外筒之间的跨度,避免出现上部的外柱向里收缩或改变内筒柱位置的情况。

3.5.7 一般情况下,筒体结构外筒的平面尺寸比较大,为增强结构的整体性,使内、外筒共同工作减小剪力滞后效应,结构设计宜根据具体情况,在建筑的顶层设置周边桁架(帽桁架)和腰桁架加强内外筒的连接 。采用矩形平面时,当楼层平面长宽比超过1.5,除顶部设计帽桁架外,尚宜沿建筑高度每隔15层左右(例如在避难层或设备层),顺内框筒的若干榀横向桁架所在平面,各设一道刚性伸臂桁架(钢臂),与外框筒的钢柱相连接,增加整个体系的抗弯能力。

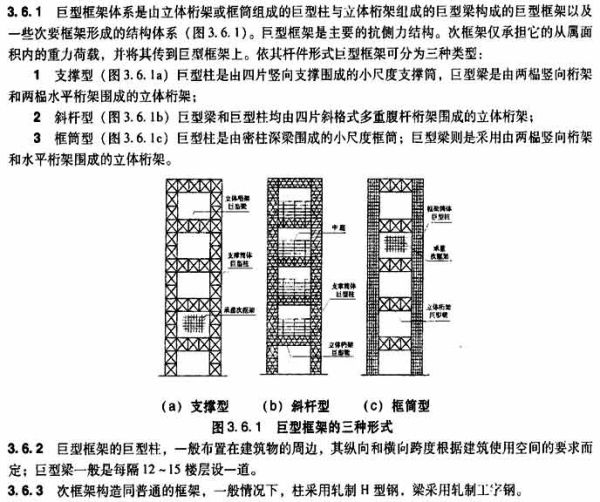

3.6 巨型框架结构体系

4 钢-混凝土混合结构

4.1 一般规定

4.1.1 混合结构是指由钢、钢筋混凝土、组合构件三类构件中,任意两种或两种以上构件组成的结构。多层及高层建筑中采用混合结构的主要结构形式有:

1 混合框架结构,包括钢梁-型钢(钢管)混凝土柱混合框架结构、型钢混凝土梁-型钢(钢管)混凝土柱混合框架结构;

2 框架-剪力墙混合结构,包括钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构和混合框架-钢筋混凝土剪力墙;

3 框架-核心筒混合结构,包括钢框架-钢筋混凝土核心筒结构和混合框架-钢筋混凝土核心筒结构;

4 筒中筒混合结构,包括钢框筒-钢筋混凝土内筒结构和混合框筒-钢筋混凝土内筒结构。

4.1.2 筒中筒结构体系中的外周的筒体形式可采用框筒、桁架支撑筒或交叉网格筒,钢筋混凝土核心筒也可采用型钢混凝土筒体,以增加其延性。混合框架和型钢混凝土核心筒中的型钢或钢管的延伸高度不应小于结构总高度的60%,为减少柱子尺寸或增加延性而在混凝土柱中设置型钢,而框架梁仍为混凝土梁时,该体系不宜视为混合结构,此外对于体系中局部构件(如框支梁柱)采用钢梁钢柱(型钢混凝土梁柱)也不应视为混合结构。

4.1.3 钢-混凝土混合结构兼有混凝土结构刚度大、材料及施工成本较低、抗火性能好的特点及钢结构自重轻、构件截面尺寸小、抗震性能好、施工进度快的特点。混合结构中的型钢混凝土竖向构件中的型钢及钢管混凝土的钢管宜采用强度较高的Q345级及以上的钢材,型钢梁宜采用Q235级和Q345级钢材;型钢混凝土构件的纵向钢筋宜采用HRB335级、HRB400级和HRB500级,梁柱箍筋宜采用HRB335级和HRB400级钢筋,柱子及剪力墙的混凝土宜采用强度等级不低于C30的高性能混凝土,混凝土的强度等级也不宜大于C60(钢管混凝土除外);如条件容许,楼面宜采用轻质混凝土,其强度等级不宜低于LC20;高层建筑钢-混凝土混合结构的内部隔墙应采用轻质隔墙。

4.1.4 在选择钢-混凝土混合结构体系时,除考虑建筑功能要求、结构体系的受力特点和经济性的因素外,还应考虑型钢混凝土梁柱节点及钢管混凝土梁柱节点的受力可靠性、施工便捷性和质量检测的可行性。

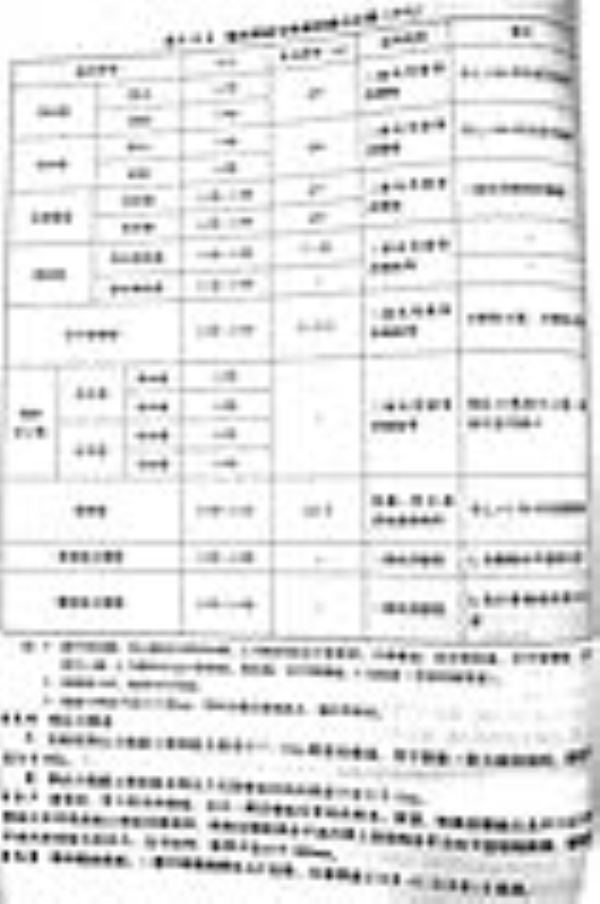

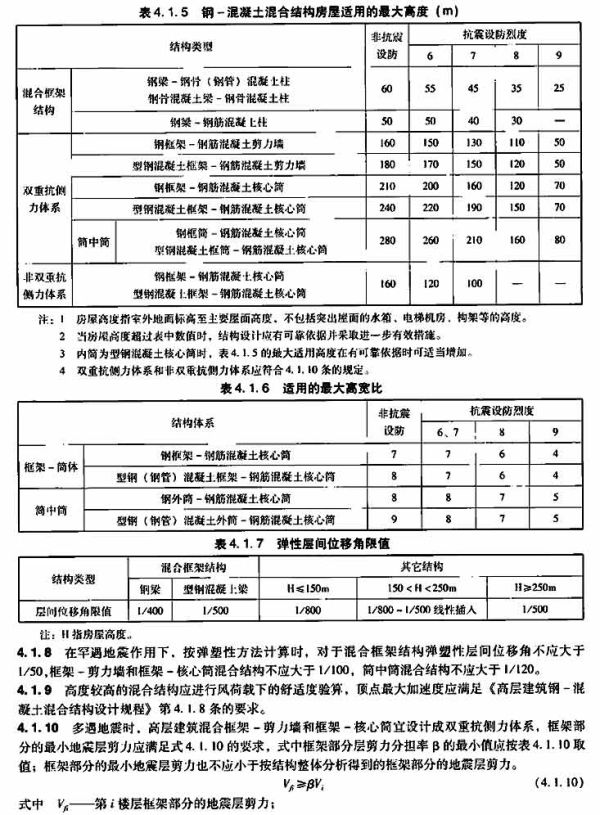

4.1.5 钢-混凝土混合结构高层建筑适用的最大高度宜符合表4.1.5的要求。

4.1.6 钢-混凝土混合结构高层建筑的高宽比不宜大于表4.1.6的规定。

4.1.7 钢-混凝土混合结构在风荷载及多遇地震作用下,按弹性方法计算的最大层间位移角限值不宜超过表4.1.7的规定。

——第i楼层总地震层剪力;

——第i楼层总地震层剪力;

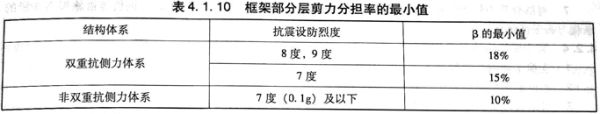

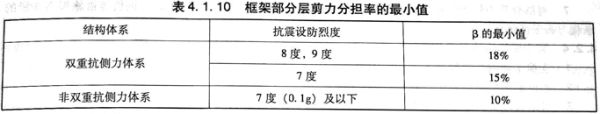

——框架部分的地震层剪力分担率,见表4.1.10。

——框架部分的地震层剪力分担率,见表4.1.10。

当框架部分的地震层剪力按式4.1.10调整时,由地震作用产生的该楼层各构件的剪力、弯矩和轴力标准值均应进行相应调整。

4.1.11 非双重抗侧力体系中,剪力墙或核心筒应承担100%的地震剪力。

4 钢-混凝土混合结构

4.1 一般规定

4.1.1 混合结构是指由钢、钢筋混凝土、组合构件三类构件中,任意两种或两种以上构件组成的结构。多层及高层建筑中采用混合结构的主要结构形式有:

1 混合框架结构,包括钢梁-型钢(钢管)混凝土柱混合框架结构、型钢混凝土梁-型钢(钢管)混凝土柱混合框架结构;

2 框架-剪力墙混合结构,包括钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构和混合框架-钢筋混凝土剪力墙;

3 框架-核心筒混合结构,包括钢框架-钢筋混凝土核心筒结构和混合框架-钢筋混凝土核心筒结构;

4 筒中筒混合结构,包括钢框筒-钢筋混凝土内筒结构和混合框筒-钢筋混凝土内筒结构。

4.1.2 筒中筒结构体系中的外周的筒体形式可采用框筒、桁架支撑筒或交叉网格筒,钢筋混凝土核心筒也可采用型钢混凝土筒体,以增加其延性。混合框架和型钢混凝土核心筒中的型钢或钢管的延伸高度不应小于结构总高度的60%,为减少柱子尺寸或增加延性而在混凝土柱中设置型钢,而框架梁仍为混凝土梁时,该体系不宜视为混合结构,此外对于体系中局部构件(如框支梁柱)采用钢梁钢柱(型钢混凝土梁柱)也不应视为混合结构。

4.1.3 钢-混凝土混合结构兼有混凝土结构刚度大、材料及施工成本较低、抗火性能好的特点及钢结构自重轻、构件截面尺寸小、抗震性能好、施工进度快的特点。混合结构中的型钢混凝土竖向构件中的型钢及钢管混凝土的钢管宜采用强度较高的Q345级及以上的钢材,型钢梁宜采用Q235级和Q345级钢材;型钢混凝土构件的纵向钢筋宜采用HRB335级、HRB400级和HRB500级,梁柱箍筋宜采用HRB335级和HRB400级钢筋,柱子及剪力墙的混凝土宜采用强度等级不低于C30的高性能混凝土,混凝土的强度等级也不宜大于C60(钢管混凝土除外);如条件容许,楼面宜采用轻质混凝土,其强度等级不宜低于LC20;高层建筑钢-混凝土混合结构的内部隔墙应采用轻质隔墙。

4.1.4 在选择钢-混凝土混合结构体系时,除考虑建筑功能要求、结构体系的受力特点和经济性的因素外,还应考虑型钢混凝土梁柱节点及钢管混凝土梁柱节点的受力可靠性、施工便捷性和质量检测的可行性。

4.1.5 钢-混凝土混合结构高层建筑适用的最大高度宜符合表4.1.5的要求。

4.1.6 钢-混凝土混合结构高层建筑的高宽比不宜大于表4.1.6的规定。

4.1.7 钢-混凝土混合结构在风荷载及多遇地震作用下,按弹性方法计算的最大层间位移角限值不宜超过表4.1.7的规定。

——第i楼层总地震层剪力;

——第i楼层总地震层剪力;

——框架部分的地震层剪力分担率,见表4.1.10。

——框架部分的地震层剪力分担率,见表4.1.10。

当框架部分的地震层剪力按式4.1.10调整时,由地震作用产生的该楼层各构件的剪力、弯矩和轴力标准值均应进行相应调整。

4.1.11 非双重抗侧力体系中,剪力墙或核心筒应承担100%的地震剪力。

4.2 结构布置

4.2.1 钢-混凝土混合结构的平面布置宜符合下列原则:

1 混合结构房屋的平面宜简单规则,宜采用方形、矩形、多边形、圆形、椭圆形等规则对称的平面,建筑的开间、进深宜统一,减少构件的规格,有利于制作和施工;

2 结构的抗侧力中心与水平合力中心宜接近,在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移不应大于该楼层平均值的1.4倍,以扭转为主的最大周期与以平动为主的最大周期之比不应大于0.85;

3 筒中筒结构体系中,当采用H形截面柱时,宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内;角柱宜采用方形、十字型或圆形截面;

4 混合结构宜选用风压较小的平面形状,并应考虑邻近高层建筑对该建筑物风压的影响,在体型上宜避免在设计风速范围内出现横风向共振;

5 跨度较大的楼面梁不宜支承在核心筒连梁及剪力墙连梁上,如必须设置时,应在楼面标高墙中设置暗梁或明梁。

4.2.2 钢-混凝土混合结构的竖向布置宜符合下列原则:

1 结构的刚度、质量和承载力沿高度变化宜均匀,避免出现软弱层和薄弱层;

2 混合结构沿高度可由钢筋混凝土、型钢混凝土、钢管混凝土和钢结构等不同材料组成,不同材料的框架柱连接处,应设置过渡层;

3 对于刚度突变的楼层,如:转换层、加强层、空旷的顶层、顶部突出部分、型钢混凝土与钢筋混凝土结构的交接层及邻近楼层应采取可靠的过渡加强措施;

4 钢框架部分采用支撑时,支撑宜连续布置,且在相互垂直的两个方向均宜布置,并互相交接;框架支撑在地下室部分宜延伸至基础或采用型钢混凝土结构进行过渡,且延伸至基础;

4.2.3 钢筋混凝土筒体的布置宜符合下列原则:

1 高层建筑框架-核心筒混合结构中,核心筒高宽比不宜大于15;

2 筒体应具有良好的整体性,宜居中布置;周边墙体宜厚一些,而核心筒内部的墙体尽可能采用较薄的墙体,一般情况下,中部墙体不宜大于300,建筑高度较高时,在重力荷载作用下核心筒墙肢的轴压比应控制在0.5以下;

3 宜保证筒体角部的完整性,筒体角部附近宜避免开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不宜小于500和开洞墙截面厚度;

4 8、9度抗震时,应在楼面钢梁或型钢混凝土梁与混凝土筒体交接处及混凝土筒体四角设置型钢柱;7度抗震时,宜在上述部位设置型钢柱;

4.2.9 高度较高的框架-核心筒结构可采用外伸臂桁架加强层以进一步减少结构的侧移,为增强外伸臂桁架的抗侧力效果,周边最好配合布置带状桁架,并可减少周边柱子的竖向变形差异,筒中筒结构也可仅布置周边带状桁架,外伸臂桁架和周边带状桁架的布置宜符合下列要求:

1 外伸臂桁架和周边带状桁架宜采用钢桁架;

2 外伸臂桁架高度一般取2~3个标准层高,周边带状桁架可取设备层层高;

3 外伸臂桁架沿竖向宜均匀布置,其刚度不宜过大,结构设计时应根据设备层的布置情况优化外伸臂桁架和周边带状桁架的数量,以避免加强层范围产生过大的刚度和内力突变;

4 外伸臂桁架应与抗侧力墙体刚接且宜伸入并贯通抗侧力墙体,并在与外伸臂桁架连接部位的混凝土墙体内设置竖向型钢,外伸臂桁架与外围框架柱的连接宜采用铰接或半刚接,周边带状桁架与外框架柱的连接宜采用刚性连接;

5 当布置有外伸臂桁架加强层时,应采取有效措施,减少由于外柱与混凝土筒体竖向变形差异引起的桁架杆件内力的变化;在施工期间,可采取斜杆上设长圆孔、斜杆后装等应力释放措施使外伸臂桁架的杆件能适应外围构件与内筒在施工期间的竖向变形差异;

6 抗震设计时,应提高加强层及加强层上、下相邻层的竖向构件的抗震能力,加强层及加强层上、下相邻层的构件的抗震等级应较一般楼层提高一级;

7 在高烈度设防区,当在较高或特别不规则的高层建筑中设置加强层时,可采用其构件和相邻构件在中震下弹性或中震不屈服等性能设计措施,保证在中震或大震下的安全。

4.2.10 无地下室的钢-混凝土混合结构,钢柱的柱脚应采用埋入式柱脚,型钢混凝土柱的柱脚宜采用埋入式柱脚。柱脚埋入深度不宜小于型钢柱截面高度的3倍。

4.3 结构设计

4.3.1 混合结构的混凝土强度等级不应低于C30,型钢宜采用Q345级及Q235级钢材。在抗震设防要求时,型钢的含钢率不宜大于15%,特一级不宜小于6%,一、二、三级不宜小于4%,四级不宜小于2%。

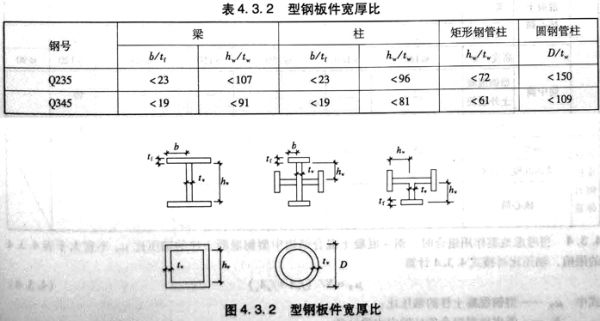

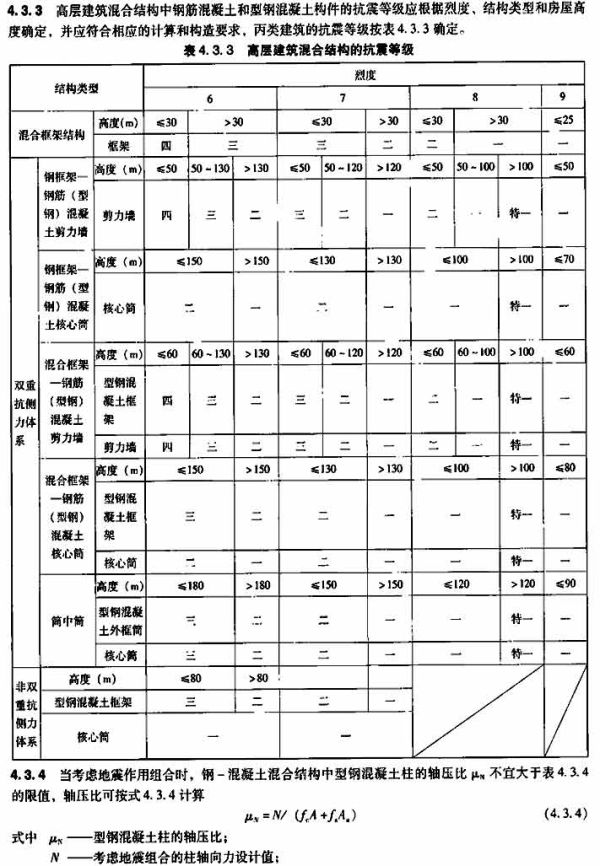

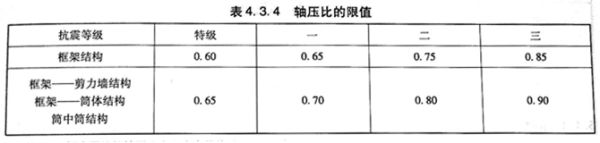

4.3.2 完全包覆于混凝土中的型钢板件的宽厚比宜满足表4.3.2的要求。

——混凝土的轴心抗压强度设计值;

——混凝土的轴心抗压强度设计值; ——型钢的抗压强度设计值;

——型钢的抗压强度设计值;

Aa——型钢的截面面积。

注:1 框支层柱的轴压比应比表中数值减少0.10采用;

2 剪跨比不大于2的柱,其轴压比应比表中数值减少0.05采用;

3 当采用C60以上混凝土时,轴压比宜减少0.05;

4 钢管混凝土柱可不受本表的轴压比限制。

5 砌体结构

5.1 一般规定

5.1.1 砌体结构可采用粘土类实心砖和多孔砖、非黏土类(煤矸石、页岩、粉煤灰类)实心砖和多孔砖蒸压类砖(蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖)以及混凝土大小型空心砌块。多孔砖分KP1型砖和M型砖,规格分别为240mm×115mm×90mm和190mm×190mm×90mm。混凝土小型空心砌块的主规格为390mm×190mm×190mm和与之相配套的辅助砌块。

注:为保护土地资源,在我国部分地区粘土砖已被限用,设计中宜采用新型砌体材料。

5.1.2 砌体块材的强度等级,砖不应小于MU10;砌块不应小于MU7.5;砖砌体可采用普通水泥砂浆或混合砂浆;混凝土砌块应采用专用砂浆,其强度应与砌块匹配,采用Mb5.0以上的砂浆。

注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,墙、柱所用的材料的最低强度等级应至少提高一级。

5.1.3 砌体房屋根据刚性横墙的布置间距,可分为刚性、弹性和刚弹性三种构造方案,有条件时,设计宜优先采用刚性构造方案。

5.1.4 采用刚性或刚弹性构造方案时,房屋的横墙应符合下列要求:

1 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50%;

2 横墙的最小厚度不宜小于180mm;

3 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)。

注:1 当横墙不能同时满足上述要求时,应对横墙的刚度进行验算;若其最大水平位移值 ≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

2 凡符合注1刚度要求的一般横墙或其他结构构件,也可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

5 砌体结构

5.1 一般规定

5.1.1 砌体结构可采用粘土类实心砖和多孔砖、非黏土类(煤矸石、页岩、粉煤灰类)实心砖和多孔砖蒸压类砖(蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖)以及混凝土大小型空心砌块。多孔砖分KP1型砖和M型砖,规格分别为240mm×115mm×90mm和190mm×190mm×90mm。混凝土小型空心砌块的主规格为390mm×190mm×190mm和与之相配套的辅助砌块。

注:为保护土地资源,在我国部分地区粘土砖已被限用,设计中宜采用新型砌体材料。

5.1.2 砌体块材的强度等级,砖不应小于MU10;砌块不应小于MU7.5;砖砌体可采用普通水泥砂浆或混合砂浆;混凝土砌块应采用专用砂浆,其强度应与砌块匹配,采用Mb5.0以上的砂浆。

注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,墙、柱所用的材料的最低强度等级应至少提高一级。

5.1.3 砌体房屋根据刚性横墙的布置间距,可分为刚性、弹性和刚弹性三种构造方案,有条件时,设计宜优先采用刚性构造方案。

5.1.4 采用刚性或刚弹性构造方案时,房屋的横墙应符合下列要求:

1 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50%;

2 横墙的最小厚度不宜小于180mm;

3 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)。

注:1 当横墙不能同时满足上述要求时,应对横墙的刚度进行验算;若其最大水平位移值  ≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

2 凡符合注1刚度要求的一般横墙或其他结构构件,也可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

5.2 砌体结构的非抗震设计

5.2.1 砌体房屋的结构布置宜合理并应符合下列要求:

1 受力明确,传力直接,在满足建筑功能要求的同时,应具有足够的承载力、较好的整体刚度和稳定性。

2 墙体的平面布置宜均匀对称,避免有过多的凹进与凸出;应避免采用只设置两道纵墙的结构方案;

3 多层砌体房屋各层的结构布置宜均匀一致,墙体在竖向宜连续,门窗洞口宜贯通对齐;

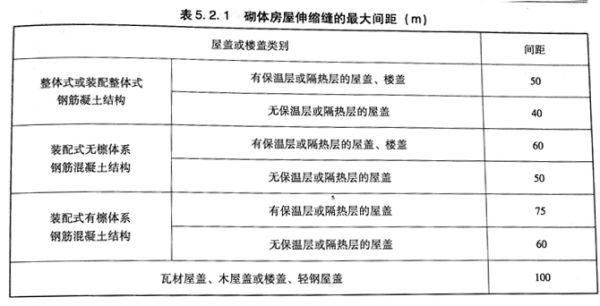

4 为防止或减少房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,砌体结构应在墙体中设置温度伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的部位。伸缩缝间距可按表5.2.1采用。

注:1 对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;

2 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;

3 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;

4 对温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋,表中数值应适当减小。

5.2.2 为防止地基不均匀沉降或结构各部分之间高度、荷载差异过大引起墙体开裂或损坏,应在差异部位设置沉降缝,沉降缝和温度伸缩缝宜合并设置,并应保证缝隙的伸缩作用。

5.2.3 为防止在砌体房屋顶层、底层以及一些裂缝敏感部位墙体开裂,结构设计应按《砌体结构设计规范》第6.3节的规定采取必要的防止裂缝或加强构造的措施。在寒冷地区,当外墙采用夹心墙作法时,应在夹心墙构造中设置控制缝,防止内、外叶墙之间因温差引起的裂缝,控制缝宽不宜大于14mm,间距不宜超过9m,且可做成隐蔽式。

5.2.4 为增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,结构设计应按《砌体结构设计规范》第7.1节的有关规定,在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。有错层的多层砌体房屋,也应在错层处设置圈梁。

5.2.5 为增强砌体结构房屋的整体性,宜根据房屋层数、高度和布置等具体情况在墙体中设置构造柱。对于采用混凝土小砌块的房屋,应在墙体中的下列部位设置芯柱:

1 在外墙转角、楼梯间四角的纵横交接处的三个砌块孔洞,设置素混凝土芯柱。

2 五层和五层以上的房屋应在上述部位设置钢筋混凝土芯柱。

3 受力较大的小墙肢、外伸墙的墙端、阳台外挑梁的支承处等部位宜设置钢筋混凝土芯柱。

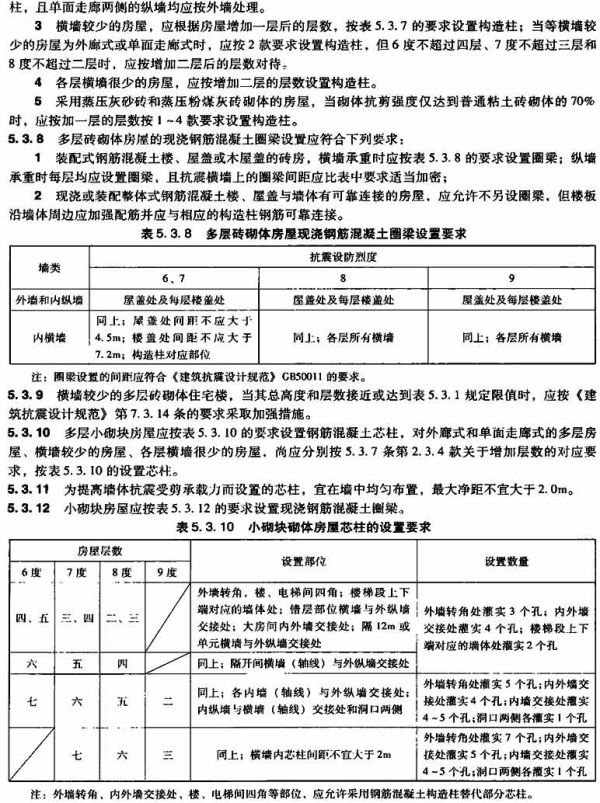

5.3 多层砌体结构的抗震设计

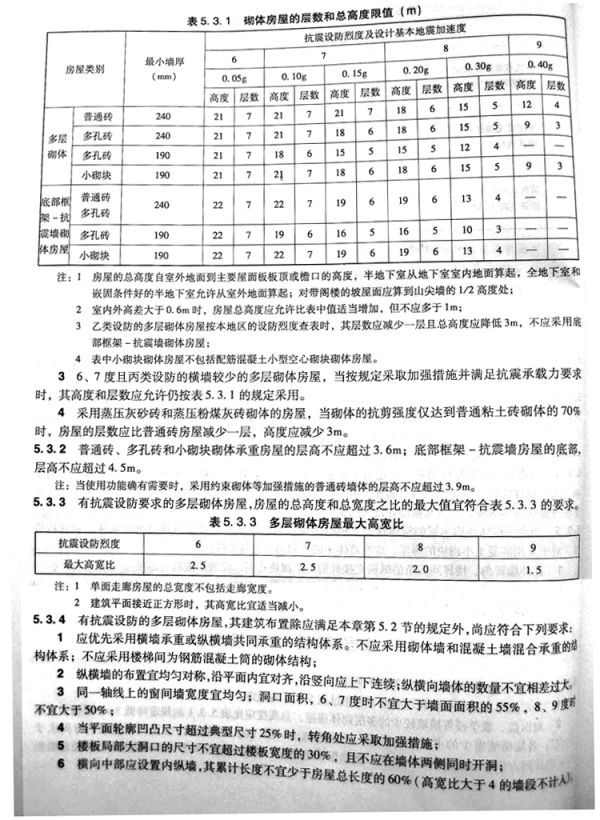

5.3.1 多层房屋的层数和高度应符合下列要求:

1 多层砌体房屋的层数和总高度不应超过表5.3.1的规定。

2 对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表5.3.1的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层(注:横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积40%~80%;横墙很少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积80%以上)。

7 在同一结构单元内,宜避免出现错层、夹层等情况;

8 楼梯间不宜设置在房屋尽端及转角处;

9 不应在房屋转角处设置转角窗;

10 教学楼、医院等横墙较少、跨度较大的房屋,宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖;

11 有条件时宜设置地下室,但不宜采用局部地下室;

12 不宜采用底层为开敞大房间的布置方案,当必须采用时,应采用底部框架-抗震墙结构;

13 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体,若被削弱,应对墙体采取加强措施;不应采用无竖向配筋及无基础的附墙烟囱和屋面烟囱。

14 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。8、9度时不应采用预制阳台。

5.3.5 房屋有下列情况之一时应设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据设防烈度和房屋高度确定,一般可采用70~100mm:

1 房屋立面高差超过6m或层数相差2层以上;

2 房屋有错层,且楼板高差大于层高的1/4;

3 同一房屋内,采用不同结构类型,其刚度、质量截然不同或材料差异很大的各部分;

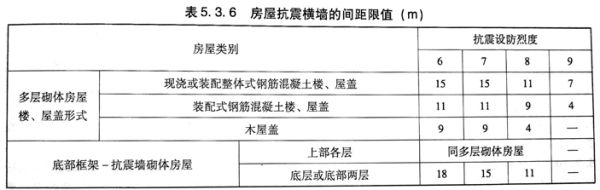

5.3.6 多层砌体房屋抗震横墙的间距不应超过表5.3.6的限值

注:1 多层砌体房屋顶层(除木屋盖外)横墙的间距应允许适当放宽,但应采取相应的加强措施;

2 多孔砖抗震横墙厚度为190mm时,最大横墙间距应比表中数值减少3m。

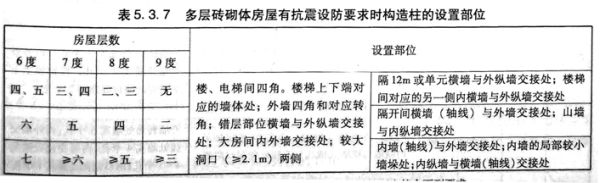

5.3.7 有抗震设防要求的多层砖砌体房屋设置构造柱的原则,凡墙体的两端均应设置构造柱;在墙体的交接处,包括内外墙的交接处,内墙与外墙、外墙与外墙交接处,特别是一些地震作用不利的墙段,如楼梯间墙、大房间墙、错层墙的墙端,均应设置构造柱。

1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表5.3.7的要求。

注:房屋高度和层数接近本节表5.3.1的限值时,纵横墙内的构造柱间距应符合下列要求:

1 横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

2 当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表5.3.7的要求设置构造

5.4 底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震设计

5.4.1 底部框架-抗震墙砌体结构房屋的层数和总高度不应超过表5.3.1的规定,其平面布置宜规则、对称,避免有转角和凹凸形状。不规则的平面宜采用防震缝分为规则的独立单元。

5.4.2 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置应符合下列要求:

1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间等处的个别墙段外均应对齐;

2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力进行底部抗震验算,且不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙;

3 底部框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度不应大于2.5,8度不应大于2.0,且均不应小于1.0;

4 底部两层框架-抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度不应大于2.0,8度不应大于1.5,且均不应小于1.0;

5 底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基。

5.4.3 底部框架-抗震墙砌体房屋结构的底部抗震墙宜采用钢筋混凝土墙,墙体周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。墙板厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;墙体宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。墙体的边缘构件,可按多层混凝土结构的一般部位的规定设置。

5.4.4 底部框架-抗震墙砌体房屋的底部采用约束砖砌体时,砖墙厚不应小于240mm。墙长大于4m时和洞口两侧,应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。

5.4.5 底部框架-抗震墙砌体房屋的底部采用约束小砌块砌体时,墙厚不应小于190mm。门、洞口两侧应设置芯柱,墙长大于4m时,应在墙内增设芯柱,其余位置,宜采用钢筋混凝土构造柱代替芯柱。

5.4.6 底部框架-抗震墙砌体房屋的过渡层底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应设置边梁。

5.4.7 过渡层应在底部框架柱、混凝土墙或约束砌体的构造柱所对应处设置构造柱或芯柱;墙体内的构造柱间距不宜大于层高;芯柱除按表5.3.10设置外,最大间距不宜大于1m。过渡层的砌体墙体应落在框架梁或底部抗震墙上,对部分无法落在此类构件上的墙体,应在其下设置钢筋混凝土托墙梁,托墙梁的截面宽度不应小于300mm,高度不应小于跨度的1/10。

5.4.8 底部框架-抗震墙砌体房屋的上部应设置构造柱,并应符合下列要求:

1 构造柱的布置应根据房屋的总层数按本章表5.3.7的规定设置。过渡层尚应在底部框架柱对应位置处设置构造柱;

2 构造柱应与每层圈梁连接,或与现浇楼板可靠拉结。

6 门式刚架轻型房屋钢结构

6.1 一般规定

6.1.1 门式刚架轻型房屋钢结构,必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能抵抗来自屋面、墙面、吊车设备、地震作用等各种竖向及水平荷载的作用。门式刚架体系是由门式刚架、屋盖体系、支撑体系等组成系。

6.1.2 门式钢架轻型房屋钢结构适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架、具有轻型屋盖和外墙、无桥式吊车或起重量不大于20t、工作等级为A1~A5(即轻、中级工作制等级)的桥式或梁式起重机或3t悬挂吊车的单层工业厂房和公共建筑。它不适用于强侵蚀性介质作用的房屋。

6.1.3 门式刚架分为单跨、双跨、多跨以及带毗屋的刚架。其房屋宜采用双坡或单坡屋盖。以利于排水。对于多跨刚架房屋必要时可采用由多个双坡组成的多脊多坡屋盖。单脊双坡多跨刚架的中间柱与斜梁的连接可采用铰接。

6.1.4 门式刚架的跨度,宜采用9~36m。其跨度应取横向刚架柱轴线间的距离,公共建筑的柱轴线可取通过柱下端(较小端)中心的竖向轴线;工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮。当柱宽度不等时,其外侧应对齐。

6.1.5 门式刚架的平均高度,宜采用4.5~9.0m;当有桥式吊车时不宜大于12m。门式刚架的高度应取地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度。高度应根据使用要求的室内净高确定;有吊车大厂房尚应根据轨顶标高和吊车净空要求确定。

6.1.6 门式刚架的柱距宜采用6~9m,最大不宜超过12m;跨度不大于18m时,宜为6.0m,跨度大于18m时,宜为7.5m;跨度较小时,也可采用4.5m。

6.1.7 挑檐长度可根据使用要求确定,宜采用0.5~1.2m。其上翼缘坡度宜与斜梁坡度相同。

6.1.8 门式刚架轻型房屋的屋面坡度,宜取1/8~1/20,多雨地区可取其中较大值。设计中应计入外荷载作用下斜梁产生的挠度的影响,挠度对斜梁坡度的减少量不宜大于坡度的1/3。

6.1.9 根据跨度、高度和荷载不同,门式刚架的柱可采用变截面或等截面实腹式焊接工字形截面或轧制H型截面。设有桥式或梁式吊车时,柱宜采用等截面构件。变截面柱通常通过改变腹板的高度,做成渐变截面楔形构件,其最大截面高度宜取最小截面高度的2~3倍,最小高度不宜小于200mm。

6.1.10 门式刚架横梁的截面高度,当为实腹式时,可取跨度的1/30~1/40;当为格构式时,可取跨度的1/15~1/25。其横梁可采用等高截面(跨度较小时)或变高截面形式,必要时,宜在节点处或弯矩较大处加腋。

6.1.11 在门式刚架斜梁和钢柱的翼缘板或腹板中,相邻板厚度级差变化一般以2mm至4mm为宜。

6.1.12 工字形截面构件腹板的受剪板幅,当腹板的高度变化不超过60mm/m时,可考虑屈曲后强度;当利用腹板屈曲后抗剪强度时,横向加劲肋的间距宜取腹板计算高度hw的1.0~2.0倍。

6.1.13 横梁腹板应在与中间柱连接处、较大集中荷载作用处和翼缘转折处设置横向加劲肋。

6.1.14 门式刚架轻型房屋钢结构的湿度区段长度(伸缩缝间距)以及缝的构造,应符合下列规定(不超过下列规定时,可不考虑温度应力和温度变形的影响):

1 纵向温度区段(垂直刚架跨度方向)不宜大于220m;

2 对柱底铰接的横向温度区段(沿刚架跨度方向)不大于150m;

3 对全刚接刚架的横向温度区段(沿刚架跨度方向)不大于120m;

4 采暖地区的非采暖房屋,以上温度区段宜降低15%;有可靠计算依据时,温度区段可适当加大;

5 纵向伸缩缝处可设置双排刚架,或者将在伸缩缝处的檩条、吊车梁等构件与主体结构的连接采用长圆孔的螺栓连接方案,此时应允许屋面板在构造上有涨缩的可能。不论采用何种方案,构件间均应留有足够的伸缩余量。

6.1.15 在多跨刚架局部抽掉中间柱或边柱处,宜布置托梁或托架。

6.1.16 山墙处宜设刚架,非抗震设计可由斜梁、抗风柱、墙架及其支撑组成的山墙墙架代替。

6.1.17 门式刚架柱脚通常采用铰接柱脚,地脚螺栓的数量视柱脚大小而定,可以是一对或两对。高度较高的门式刚架以及设有吊车的工业厂房或抽柱的房屋,宜采用刚接柱脚,也可将柱脚直接埋入基础中,成为埋入式柱脚。

6.1.18 门式刚架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等宜采用Q235B或Q345A以上等级的钢材;非焊接构件可采用Q235A级钢;压型钢板应根据板型规定选用钢材;用于承重的冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢和钢板,应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T 1951规定的Q345钢。

6.1.19 跨高比 /h不大于4的门式刚架应按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)计算风荷载标准值

/h不大于4的门式刚架应按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)计算风荷载标准值 及风荷载体形系数

及风荷载体形系数 ,不考虑风振系数

,不考虑风振系数 ,但当跨高比

,但当跨高比 /h大于4的门式刚架及房屋所有围护结构的风荷载标准值

/h大于4的门式刚架及房屋所有围护结构的风荷载标准值 及风荷载体形系数

及风荷载体形系数 ,宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002取用。

,宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002取用。

6.1.20 悬挂在刚架上的附加永久物体重量:如喷淋系统、机械设备、电力系统和吊顶等悬挂荷载应视为恒载,按实际情况取用。

6.1.21 竖向荷载通常是设计的控制荷载,但当风荷载较大、房屋较高或轻屋面的屋面坡度小时,尤其是部分封闭式建筑,风荷载的作用不应忽视。对于屋面檩条在上吸风力的作用下,应考虑其下翼缘可能因受压而失稳,应对其进行验算。其次,在轻屋面门式刚架中,设防烈度为7度及以下,地震作用一般不起控制作用。当连有一层以上的附属建筑时,应进行抗震验算。

6.1.22 轻型钢结构房屋对雪荷载十分敏感,尤其是严寒地区和雪荷载较大的地区。门式刚架的设计应考虑雪荷载的不均匀分布、半跨堆载和高大女儿墙处雪的堆积以及多跨门式刚架天沟处雪的堆积引起的雪荷载的增大。

6 门式刚架轻型房屋钢结构

6.1 一般规定

6.1.1 门式刚架轻型房屋钢结构,必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能抵抗来自屋面、墙面、吊车设备、地震作用等各种竖向及水平荷载的作用。门式刚架体系是由门式刚架、屋盖体系、支撑体系等组成系。

6.1.2 门式钢架轻型房屋钢结构适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架、具有轻型屋盖和外墙、无桥式吊车或起重量不大于20t、工作等级为A1~A5(即轻、中级工作制等级)的桥式或梁式起重机或3t悬挂吊车的单层工业厂房和公共建筑。它不适用于强侵蚀性介质作用的房屋。

6.1.3 门式刚架分为单跨、双跨、多跨以及带毗屋的刚架。其房屋宜采用双坡或单坡屋盖。以利于排水。对于多跨刚架房屋必要时可采用由多个双坡组成的多脊多坡屋盖。单脊双坡多跨刚架的中间柱与斜梁的连接可采用铰接。

6.1.4 门式刚架的跨度,宜采用9~36m。其跨度应取横向刚架柱轴线间的距离,公共建筑的柱轴线可取通过柱下端(较小端)中心的竖向轴线;工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮。当柱宽度不等时,其外侧应对齐。

6.1.5 门式刚架的平均高度,宜采用4.5~9.0m;当有桥式吊车时不宜大于12m。门式刚架的高度应取地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度。高度应根据使用要求的室内净高确定;有吊车大厂房尚应根据轨顶标高和吊车净空要求确定。

6.1.6 门式刚架的柱距宜采用6~9m,最大不宜超过12m;跨度不大于18m时,宜为6.0m,跨度大于18m时,宜为7.5m;跨度较小时,也可采用4.5m。

6.1.7 挑檐长度可根据使用要求确定,宜采用0.5~1.2m。其上翼缘坡度宜与斜梁坡度相同。

6.1.8 门式刚架轻型房屋的屋面坡度,宜取1/8~1/20,多雨地区可取其中较大值。设计中应计入外荷载作用下斜梁产生的挠度的影响,挠度对斜梁坡度的减少量不宜大于坡度的1/3。

6.1.9 根据跨度、高度和荷载不同,门式刚架的柱可采用变截面或等截面实腹式焊接工字形截面或轧制H型截面。设有桥式或梁式吊车时,柱宜采用等截面构件。变截面柱通常通过改变腹板的高度,做成渐变截面楔形构件,其最大截面高度宜取最小截面高度的2~3倍,最小高度不宜小于200mm。

6.1.10 门式刚架横梁的截面高度,当为实腹式时,可取跨度的1/30~1/40;当为格构式时,可取跨度的1/15~1/25。其横梁可采用等高截面(跨度较小时)或变高截面形式,必要时,宜在节点处或弯矩较大处加腋。

6.1.11 在门式刚架斜梁和钢柱的翼缘板或腹板中,相邻板厚度级差变化一般以2mm至4mm为宜。

6.1.12 工字形截面构件腹板的受剪板幅,当腹板的高度变化不超过60mm/m时,可考虑屈曲后强度;当利用腹板屈曲后抗剪强度时,横向加劲肋的间距宜取腹板计算高度hw的1.0~2.0倍。

6.1.13 横梁腹板应在与中间柱连接处、较大集中荷载作用处和翼缘转折处设置横向加劲肋。

6.1.14 门式刚架轻型房屋钢结构的湿度区段长度(伸缩缝间距)以及缝的构造,应符合下列规定(不超过下列规定时,可不考虑温度应力和温度变形的影响):

1 纵向温度区段(垂直刚架跨度方向)不宜大于220m;

2 对柱底铰接的横向温度区段(沿刚架跨度方向)不大于150m;

3 对全刚接刚架的横向温度区段(沿刚架跨度方向)不大于120m;

4 采暖地区的非采暖房屋,以上温度区段宜降低15%;有可靠计算依据时,温度区段可适当加大;

5 纵向伸缩缝处可设置双排刚架,或者将在伸缩缝处的檩条、吊车梁等构件与主体结构的连接采用长圆孔的螺栓连接方案,此时应允许屋面板在构造上有涨缩的可能。不论采用何种方案,构件间均应留有足够的伸缩余量。

6.1.15 在多跨刚架局部抽掉中间柱或边柱处,宜布置托梁或托架。

6.1.16 山墙处宜设刚架,非抗震设计可由斜梁、抗风柱、墙架及其支撑组成的山墙墙架代替。

6.1.17 门式刚架柱脚通常采用铰接柱脚,地脚螺栓的数量视柱脚大小而定,可以是一对或两对。高度较高的门式刚架以及设有吊车的工业厂房或抽柱的房屋,宜采用刚接柱脚,也可将柱脚直接埋入基础中,成为埋入式柱脚。

6.1.18 门式刚架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等宜采用Q235B或Q345A以上等级的钢材;非焊接构件可采用Q235A级钢;压型钢板应根据板型规定选用钢材;用于承重的冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢和钢板,应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T 1951规定的Q345钢。

6.1.19 跨高比  /h不大于4的门式刚架应按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)计算风荷载标准值

/h不大于4的门式刚架应按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)计算风荷载标准值  及风荷载体形系数

及风荷载体形系数  ,不考虑风振系数

,不考虑风振系数  ,但当跨高比

,但当跨高比  /h大于4的门式刚架及房屋所有围护结构的风荷载标准值

/h大于4的门式刚架及房屋所有围护结构的风荷载标准值  及风荷载体形系数

及风荷载体形系数  ,宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002取用。

,宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002取用。

6.1.20 悬挂在刚架上的附加永久物体重量:如喷淋系统、机械设备、电力系统和吊顶等悬挂荷载应视为恒载,按实际情况取用。

6.1.21 竖向荷载通常是设计的控制荷载,但当风荷载较大、房屋较高或轻屋面的屋面坡度小时,尤其是部分封闭式建筑,风荷载的作用不应忽视。对于屋面檩条在上吸风力的作用下,应考虑其下翼缘可能因受压而失稳,应对其进行验算。其次,在轻屋面门式刚架中,设防烈度为7度及以下,地震作用一般不起控制作用。当连有一层以上的附属建筑时,应进行抗震验算。

6.1.22 轻型钢结构房屋对雪荷载十分敏感,尤其是严寒地区和雪荷载较大的地区。门式刚架的设计应考虑雪荷载的不均匀分布、半跨堆载和高大女儿墙处雪的堆积以及多跨门式刚架天沟处雪的堆积引起的雪荷载的增大。

6.2 屋盖和墙体

6.2.1 门式刚架轻型房屋钢结构的屋盖宜采用压型钢板屋面板和冷弯薄壁型钢檩条。檩条可以设计成简支或连续构件。檩条间宜设置拉条或撑杆,檩条跨度大于4m设一道,跨度大于6m,应在三分点处各设一道。

6.2.2 檩条设计应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002的规定。檩条宜采用实腹式构件,也可采用空腹式构件;跨度大于9m时宜采用格构式构件。实腹式檩条宜采用卷边槽形或斜卷边Z形冷弯薄壁型钢,也可采用直卷边的z形冷弯薄壁型钢。

6.2.3 格构式檩条可采用平面桁架式、空间桁架式或下撑式构件。

6.2.4 檩条布置应考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料等因素的影响。

6.2.5 门式刚架轻型房屋的外墙,当抗震设防烈度为7度、8度时,可采用轻型钢墙板或非嵌砌砌体,9度时,宜采用轻质钢墙板或与柱柔性连接的轻质墙板。非抗震设计或抗震设防烈度为6度时,也可以采用砌体外墙或底部为砌体、上部为轻质材料的外墙。

6.2.6 侧墙墙架构件的布置应考虑布置门窗、挑檐、雨蓬等要求。

6.2.7 门式刚架轻型房屋可采用隔热卷材作屋面隔热层和保温层,也可采用带隔热层的板材作屋面。

6.3 支撑布置

6.3.1 门式刚架轻型房屋钢结构,每个温度区段应分别设置支撑体系,使之成为独立的稳定结构体系。

6.3.2 柱间支撑宜设置在每个端部第一开间,当设置在第二开间时,应在第一开间设置刚性系杆。

6.3.3 跨度大于15m或有抗震设防要求时,应按规范规定设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系,在屋盖横向交叉支撑之间应设直的刚性系杆。

6.3.4 单跨门式刚架的边柱和多跨门式刚架的边柱和内柱均宜设柱间支撑。当温度区段较长时,除两端柱间支撑外,尚宜在区段中部设柱间支撑。柱间支撑的间距应根据房屋长度、受力情况和安装条件确定,一般宜取30~45m。

6.3.5 边柱柱顶、屋脊以及多跨门式刚架中间柱柱顶应沿房屋全长设置刚性系杆。

6.3.6 刚性系杆可由檩条兼作,此时檩条应满足对压弯杆的刚度和承载力要求,并使其长细比 ≤200。

≤200。

6.3.7 无吊车的房屋,可采用单层柱间支撑;有吊车的厂房,两端可采用单层柱间支撑,布置在吊车梁以上部位,厂房中部宜采用双层(上、下层)柱间支撑。当房屋高度相对于柱距较大时,宜采用双层柱间支撑。

6.3.8 一般情况下,柱间支撑可做成单片式,支撑构件可采用型钢或十字交叉圆钢支撑,十字交叉圆钢支撑宜配置花篮螺丝或可张紧装置。支撑与主体构件间的夹角宜接近45°,不超出30°~60°范围。

6.3.9 当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,支撑宜采用型钢;当桥式吊车起重量大于等于10t时,下柱支撑宜设计成双片式;有抗震设防要求时,柱间支撑应符合《建筑抗震设计规范》的要求。

6.3.10 当使用要求不允许在柱间设置交叉支撑时,应设置其它形式的非交叉支撑或设置纵向框架代替支撑。

6.3.11 设有托梁或托架的多跨门式刚架房屋,应在其中一跨斜梁两端沿托架或托梁布置纵向水平支撑。

7 大跨度钢结构

7.1 网架结构

7.1.1 网架结构是由许多杆件按照一定规律布置,通过节点连接成的网格状结构体系。它具有空间受力的性能,是高超静定的空间铰接杆系结构体系。网架结构用钢量省、刚度大、抗震性能好、施工安装方便、产品可标准化生产。

7.1.2 网架结构适用于各种建筑平面,常用的平面形式有方形、矩形、多边形、圆形,也可采用不规则的建筑平面。适用跨度为20~100m。

7.1.3 网架的支承可采用以下几种方式:

1 周边支承。网架四周全部或部分边界节点直接支承在周边的柱上,这时网架的网格布置应和柱距相匹配,也可支承在由柱子或外墙支承的圈梁上。

2 多点支承。将网架支承在若干个独立的柱子上,柱子数量一般为4~8根。此时网架周边宜有适当的悬挑,以减小跨中的杆件内力和挠度。悬挑长度一般取跨度的1/4~1/3。当四点支承时,不宜将柱子设置在四角。

3 三边支承,一边自由。由于使用要求(设大门),或以后扩建需要,一些矩形网架需要采取这种支承方式。此时应采取措施加强其开口边的刚度,可采取以下措施:

1)设置边桁架;

2)局部加大杆件截面;

3)跨度较大或平面比较狭长时,可增加开口边附近的几榀网架的层数,形成多层网架;

4)跨度较小时,可适当加大整个网架的高度。

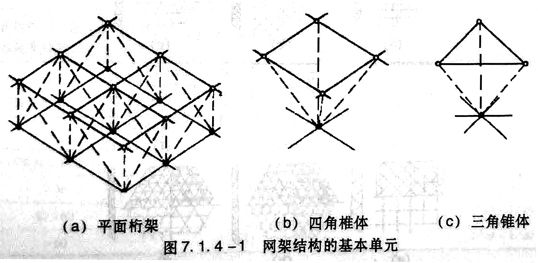

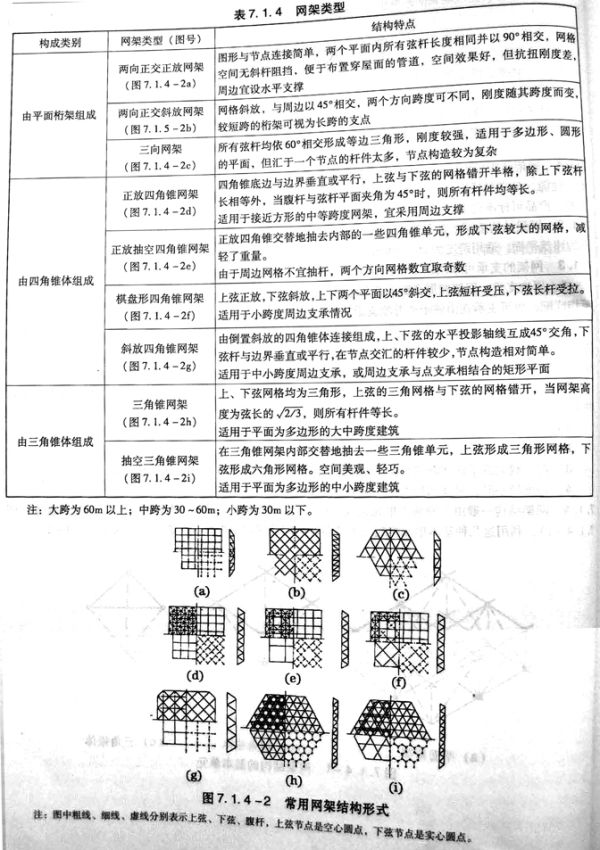

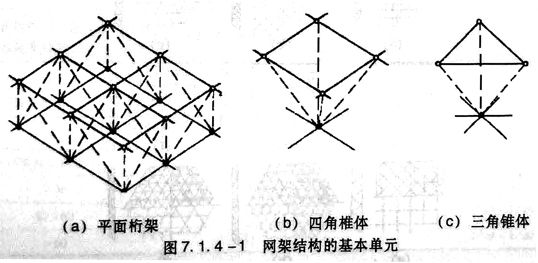

7.1.4 网架结构一般由三种基本单元组成,即(a)平面桁架, (b)四角锥体, (c)三角锥体(图7.1.4-1),利用这几种基本单元构成三大类多种不同的网架结构方案(表7.1.4和图7.1.4-2)。

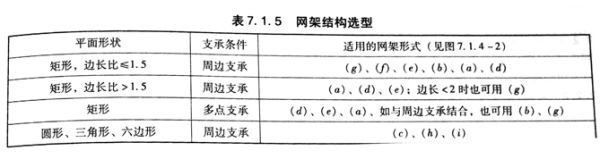

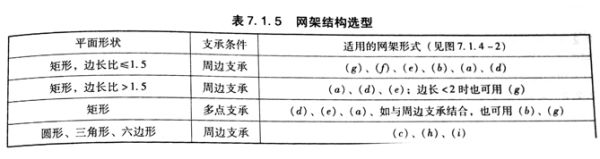

7.1.5 结构设计宜根据建筑平面布置,使用要求、安装方法、荷载情况、刚度要求等因素,经过结构优化以及用钢量和造价比较后确定网架的选型。表7.1.5可供参考。

注:1 表中网架形式的顺序基本上是按造价与用钢量排列的。

2 平面形状为矩形,三边支承一边开口的网架可按表中周边支承条件选型,其开口边应有足够的刚度,可采用本章7.1.3条的方法处理。

3 跨度不大于40m的多层建筑楼盖及跨度不大于60m的屋盖,可采用以钢筋混凝土板代替上弦的组合网架。网架宜采用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架、斜放四角锥网架和抽空三角锥网架。

7.1.6 常用的网架节点有板节点和球节点两种,球节点又分螺栓球节点和焊接球节点两种。当采用角钢杆件时,应采用板节点。板节点整体性好、刚度大、构造简单、用钢量低。当采用钢管杆件时,应采用球节点。这种节点传力明确、轻巧美观,适用于各种类型的网架。螺栓球节点可以系列化并适合在工厂加工,安装拆卸方便,但构造复杂、加工精度要求高、用钢量大。焊接球结点能连接各个方向的杆件,不产生偏心,但加工需要专门设备,用钢量大(占整个网架用钢量的20%~25%)。当网架的跨度大于70m或悬挂有10t以上的吊车时,宜采用焊接球结点。

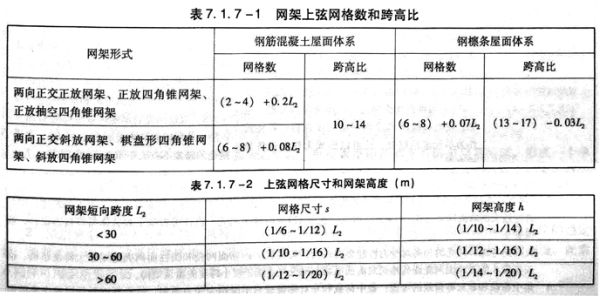

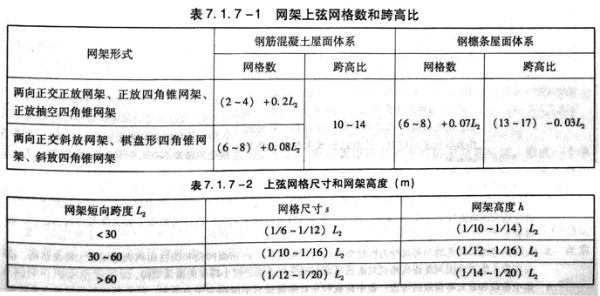

7.1.7 网格尺寸和网架高度与网架跨度、支承情况、建筑平面、曲面材料及荷载大小等因素有关。当为无檩体系并采用钢筋混凝土板时,网格尺寸不宜超过3m,当为有檩体系时,网格尺寸应为檩距的倍数并不宜超过6m。网架上弦网格数和跨高比可参考表7.1.7-1选用,或按经验取值参考表7.1.7-2选用。

注:1 当跨度在18m以下时,网格数可适当减少。

2 荷载较大时,最优高度宜增加5%~10%。

3 轻屋面的网格数宜取较大值。

7 大跨度钢结构

7.1 网架结构

7.1.1 网架结构是由许多杆件按照一定规律布置,通过节点连接成的网格状结构体系。它具有空间受力的性能,是高超静定的空间铰接杆系结构体系。网架结构用钢量省、刚度大、抗震性能好、施工安装方便、产品可标准化生产。

7.1.2 网架结构适用于各种建筑平面,常用的平面形式有方形、矩形、多边形、圆形,也可采用不规则的建筑平面。适用跨度为20~100m。

7.1.3 网架的支承可采用以下几种方式:

1 周边支承。网架四周全部或部分边界节点直接支承在周边的柱上,这时网架的网格布置应和柱距相匹配,也可支承在由柱子或外墙支承的圈梁上。

2 多点支承。将网架支承在若干个独立的柱子上,柱子数量一般为4~8根。此时网架周边宜有适当的悬挑,以减小跨中的杆件内力和挠度。悬挑长度一般取跨度的1/4~1/3。当四点支承时,不宜将柱子设置在四角。

3 三边支承,一边自由。由于使用要求(设大门),或以后扩建需要,一些矩形网架需要采取这种支承方式。此时应采取措施加强其开口边的刚度,可采取以下措施:

1)设置边桁架;

2)局部加大杆件截面;

3)跨度较大或平面比较狭长时,可增加开口边附近的几榀网架的层数,形成多层网架;

4)跨度较小时,可适当加大整个网架的高度。

7.1.4 网架结构一般由三种基本单元组成,即(a)平面桁架, (b)四角锥体, (c)三角锥体(图7.1.4-1),利用这几种基本单元构成三大类多种不同的网架结构方案(表7.1.4和图7.1.4-2)。

7.1.5 结构设计宜根据建筑平面布置,使用要求、安装方法、荷载情况、刚度要求等因素,经过结构优化以及用钢量和造价比较后确定网架的选型。表7.1.5可供参考。

注:1 表中网架形式的顺序基本上是按造价与用钢量排列的。

2 平面形状为矩形,三边支承一边开口的网架可按表中周边支承条件选型,其开口边应有足够的刚度,可采用本章7.1.3条的方法处理。

3 跨度不大于40m的多层建筑楼盖及跨度不大于60m的屋盖,可采用以钢筋混凝土板代替上弦的组合网架。网架宜采用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架、斜放四角锥网架和抽空三角锥网架。

7.1.6 常用的网架节点有板节点和球节点两种,球节点又分螺栓球节点和焊接球节点两种。当采用角钢杆件时,应采用板节点。板节点整体性好、刚度大、构造简单、用钢量低。当采用钢管杆件时,应采用球节点。这种节点传力明确、轻巧美观,适用于各种类型的网架。螺栓球节点可以系列化并适合在工厂加工,安装拆卸方便,但构造复杂、加工精度要求高、用钢量大。焊接球结点能连接各个方向的杆件,不产生偏心,但加工需要专门设备,用钢量大(占整个网架用钢量的20%~25%)。当网架的跨度大于70m或悬挂有10t以上的吊车时,宜采用焊接球结点。

7.1.7 网格尺寸和网架高度与网架跨度、支承情况、建筑平面、曲面材料及荷载大小等因素有关。当为无檩体系并采用钢筋混凝土板时,网格尺寸不宜超过3m,当为有檩体系时,网格尺寸应为檩距的倍数并不宜超过6m。网架上弦网格数和跨高比可参考表7.1.7-1选用,或按经验取值参考表7.1.7-2选用。

注:1 当跨度在18m以下时,网格数可适当减少。

2 荷载较大时,最优高度宜增加5%~10%。

3 轻屋面的网格数宜取较大值。

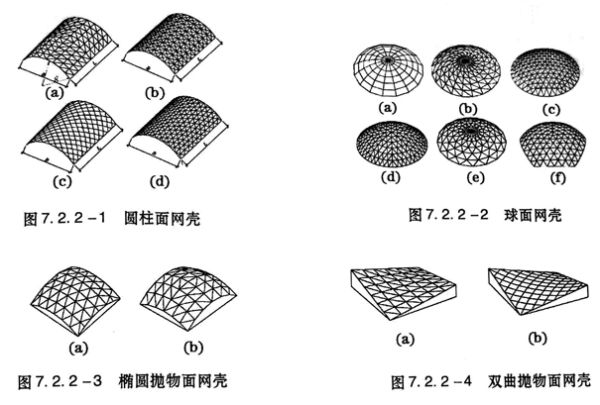

7.2 网壳结构

7.2.3 网壳结构的网格在构造上可采用以下尺寸:当跨度小于50m时,取1.5~3.0m;当跨度为50~100m时,取2.5~3m;当跨度大于100m时,取3.0~4.5m。网壳相邻杆件间的夹角宜大于30°。

7.3 悬索结构

7.3.1 悬索结构是以受拉钢索为主要承重构件的结构体系,通常由按一定规律组成不同形式的钢索系统、屋面系统、边缘构件和支承系统组成。其特点是钢索只承受拉力,因而能充分发挥钢材的优越性,减轻自重。它适用于不超过300m跨度、多种多样的平面和立面图形的建筑,并能充分满足建筑造型的要求。圆形边缘构件较省,其他平面形式边缘构件相对用料较多,宜优先采用圆形或椭圆形。

7.3.2 悬索结构中的钢索抗弯刚度很小,变形大,对集中荷载、不均匀分布荷载以及风、地震等动力荷载比较敏感,设计中应采取措施,使屋盖具有一定的竖向刚度。

7.3.3 悬索结构均设有支承在下部结构上的边缘构件,它是拉索的锚支,除承受竖向力外还承受拉索传来的横向力。边缘构件的不大变形,可引起接索内力的显著变化,因此要求它具有较强的横向刚度。

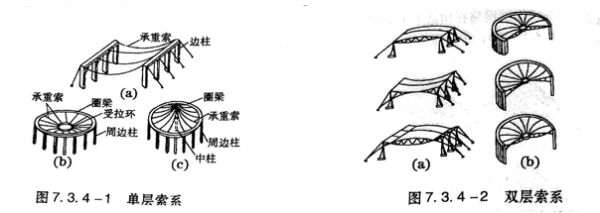

7.3.4 屋盖上常用的悬索结构体系有四大类:单层索系、双层索系、横向加劲索系和索网。

1 单层索系(图7.3.4-1)。当平面为矩形时,单层索系由许多平行的单层索构成,形成一个单曲面下凹屋面,悬索挂在水平刚度较大的横梁上(图7.3.4-1a),也可以直接支承在柱上。当为圆形平面时,拉索按辐射状布置,形成一碟形屋面,拉索的周边支承在受压圈梁上,中心或设受拉环(图7.3.4-1b)或设支柱,形成扇形悬索结构(图7.3.4-1c)。

2 双层索系(图7.3.4-2)。其特点是除单层索系所具有的承重索外,还有曲率与之相反的稳定索,两索之间用拉索或受压撑杆相连,其优点是可以对上下索施加预应力,从而提高屋盖的刚度。此索系同样可用于矩形平面(图7.3.4-2a)和圆形平面(图7.3.4-2b),屋面可上凸或下凹。

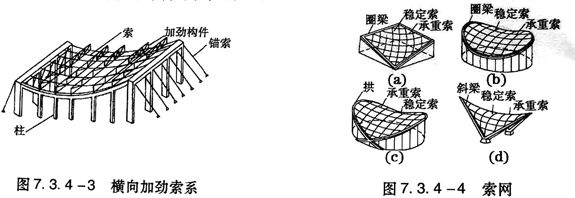

3 横向加劲索系。为了加强单层索系的屋面刚度,以承受不对称荷载或动荷载,可在单层悬索上设置横向加劲构件(桁架或梁),加劲构件与索垂直相交(图7.3.4-3)。安装时,先将桁架浮搁在索上,两端支座与下面支承柱空开一些距离,然后将其向下压产生强迫位移,从而在索中建立预应力。这种体系特别适合于纵向两端支承结构的水平刚度大,而横向两端支承结构的刚度弱的情况。

4 索网也称鞍形悬索。由两组正交的、曲率相反的拉索直接叠交而成,其中下凹的一组是承重索,上凸的一组是稳定索。通常对稳定索施加预应力,从而使承重索张紧,提高屋面刚度。其曲面大都是双曲抛物面,适用于各种形状的建筑平面,为了锚固索网,沿屋盖周边应设置强大的边缘构件(图7.3.4-4)。

7.3.5 悬索结构的设计要点:

1 悬索结构是通过预应力来保证其结构的形状稳定性,因此预应力就不能随意确定,它必须通过找形来确定其大小。确定预应力值时,应计及温度效应的影响,特别是正温差效应。温差效应产生的应力有可能削弱结构中维持的预应力值,从而降低结构的刚度,增加结构的变形。预应力索的安全系数可取2.5~3.0(荷载和材料极限抗拉强度均取其标准值)。结构设计应明确规定索的制作和防护措施。

2 根据已建工程的实践经验,悬索结构的垂跨比和矢跨比一般控制在0.05~0.10之间。

3 由于悬索的体形往往复杂多样,风荷载下重要悬索结构的体形系数宜通过风洞试验确定,同时尚应考虑周边环境的影响和风振效应。根据国内设计经验,除非跨度不大(短向跨度不大于60m),基本风压较小(不大于0.5 ),采用轻屋面的双层悬索屋盖或马鞍形索网,只要承重索的垂跨比大于0.05,可以不考虑结构的风振效应。

),采用轻屋面的双层悬索屋盖或马鞍形索网,只要承重索的垂跨比大于0.05,可以不考虑结构的风振效应。

4 考虑到悬索屋盖的曲面形状多种多样,雪压分布系数除规范有规定外,应按所在地区雪荷载的具体情况慎重取值,同时应考虑雪荷载不均匀分布的不利影响。

5 悬索结构的内力分析宜采用有限单元法。

6 悬索结构的承重索跨中竖向位移与其跨度之比不宜超过以下限值:

单层悬索体系:1/200;

双层悬索体系、索网、横向加劲索系1/250(自预应力状态,即结构施加预应力后所维持的平衡状态算起)。

7 索结构的节点构造,包括索与索的连接、索的锚固端头构造、索与刚性连杆的连接、索与檀条以及屋面板的连接等构造,应符合结构分析的基本假定和计算简图,并应力求使其构造简洁、传力明确、便于施工和经济合理。

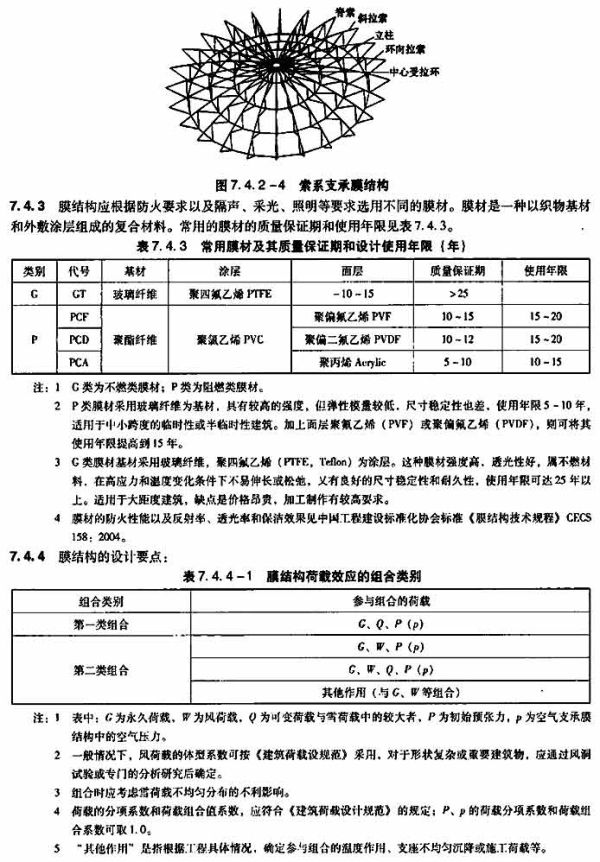

7.4 膜结构

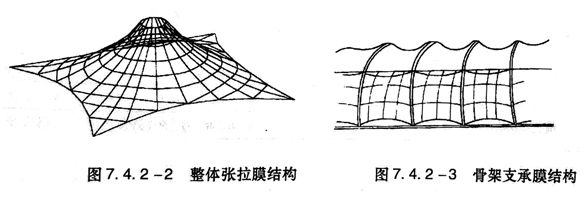

7.4.1 膜结构是以性能优良的织物为材料,或是向膜内充气,由空气压力支撑膜面,或是利用柔性钢索或刚性骨架将膜面绷紧,从而形成具有一定刚度并能覆盖跨度不超过300m的结构体系。其自重轻、造型丰富、透光性好、具有自洁性。但耐久性差、施工较复杂,造价高、保温节能差。各类膜结构以圆形平面最经济,支座受压,环梁用料少。

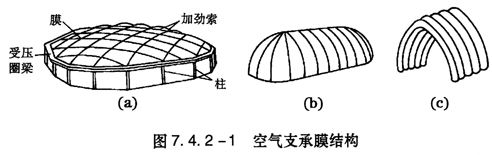

7.4.2 膜结构按其支承方式不同,分为:空气支承膜结构(充气结构)、整体张拉式膜结构,骨架支承膜结构和索系支承式膜结构。

1 空气支承膜结构系向气密性好的膜材所覆盖的空间输送空气,利用内外空气的压力差,使膜处于受拉状态,结构就具有一定刚度来承受外荷载。空气支承膜结构又分气承式和气胀式两种,两者的区别在于,前者是向膜所覆盖的建筑空间充气(图7.4.2-1a),后者是向膜所形成的封闭体充气(图7.4.2-1b、c)。气承式可用于跨度较大的建筑,气胀式主要用于跨度较小的临时性建筑。

2 整体张拉式膜结构一般采用独立的桅杆或拱作为支承结构将钢索与膜材悬挂起来,然后利用钢索向膜面施加张力将其绷紧,形成有一定刚度的屋盖结构(图7.4.2-2)。

3 骨架支承膜结构是以钢骨架作为膜的支撑结构,然后在骨架上敷设膜材并将其绷紧(图7.4.2-3)。骨架可按建筑要求选用拱、网壳等类型的结构。

4 索系支承膜结构,是由钢索、膜材及少量的受压杆件组成,主要用于圆形或椭圆形多边形平面的大跨建筑(目前最大跨度已达200m以上)(图7.4.2-4)。

7.5 张弦梁结构

7.5.1 张弦梁结构是用撑杆连接抗弯受压构件和抗拉构件而形成的自平衡体系,由三类基本构件组成:上弦为可承受弯矩和压力的刚性构件(通常为梁、拱或桁架)、下弦为高强度拉索以及连接两者的撑杆。其受力特点是通过张拉下弦高强度拉索使撑杆产生向上的分力,导致上弦压弯构件产生与外荷载作用下相反的内力和挠度,从而减少结构的变形。而撑杆对上弦提供弹性支承,改善了上弦构件的受力性能。从整体上提高了结构的跨越能力,适用于大跨度轻型屋盖的建筑结构。

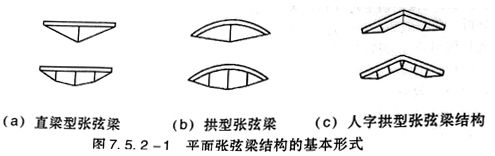

7.5.2 张弦梁结构分为平面张弦梁结构和空间张弦梁结构。

1 平面张弦梁结构为以平面受力为主的结构,其结构构件位于同一平面内。平面张弦梁根据上弦;构件的形状可分为三种基本形式:直梁型张弦梁、拱形张弦梁和人字拱型张弦梁结构(图7.5.2)。上弦杆件通常采用实腹式构件、格构式或桁架式(平面或立体)构件。实际工程中平面张弦梁结构用的较多,原因是形式简洁受力明确、安装方便。

1)直梁型张弦梁结构的上弦构件为直线(图7.5.2-1a),通过拉索和撑杆提供弹性支承,从而减少上弦杆的弯矩,主要用于楼板结构和小坡度的屋盖结构;

2)拱形张弦梁结构(7.5.2-1b)除了拉索和撑杆为上弦提供弹支承,减少拱上弯矩的特点外,拉索拉力可以与拱推力平衡,因此,一方面充分发挥了上弦拱的受力优势,同时也充分利用了拉索抗拉强度高的特点,更适用于大跨度甚至超大跨度的屋盖;

3)人字拱型张弦梁结构(7.5.2-1c),主要用下弦拉索来平衡拱两端的推力,因屋脊处起拱较高,室内空间较大通常用于跨度较小的双坡屋盖结构。

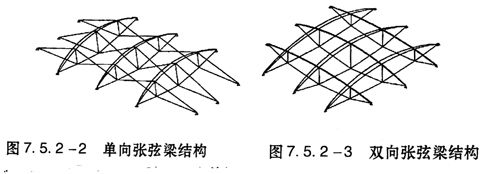

2 空间张弦梁结构是以平面张弦梁结构作为基本的组成单元,通过不同的空间布置,形成的以空间受力为主的张弦梁结构。它又可分为下列几种形式:

1)单向张弦梁结构(图7.5.2-2),是在平行布置的单榀平面张弦梁之间设置纵向支承索形成的空间结构体系。纵向支承索的作用,一方面可提高整体结构的纵向稳定,保证每榀平面张弦梁的平面外稳定,同时通过对纵向支撑索进行张拉,为平面张弦梁提供弹性支承,形成空间受力体系。此结构适用于大跨度的矩形平面的屋盖。

2)双向张弦梁结构(图7.5.2-3),是由单榀平面张弦梁沿纵横方向交叉布置而成。两个方向的交叉平面张弦梁相互提供弹性支承,因此该体系属纵横向受力的空间结构体系。此体系适用于矩形、圆形及椭圆形等多种大跨度建筑平面的屋盖结构。

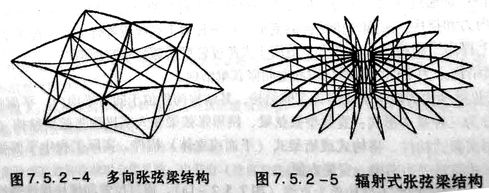

3)多向张弦梁(图7.5.2-4)是将平面张弦梁结构沿多个方向交叉布置而成,适用于圆形和多边形平面建筑的屋盖。

4)辐射式张弦梁结构(图7.5.2-5)由中央按辐射状放置上弦梁(拱),梁下设置撑杆,撑杆用环向索或斜索连接。改进结构形式适用于圆型或椭圆形平面的屋盖。

7.5.3 张弦梁结构的一般设计原则:

1 张弦梁结构的外形可根据建筑功能、美观和受力的要求自由选择,上弦矢高和下弦垂度的大小是结构设计需要考虑的重要问题,通常矢跨比之和(矢高与垂度之和与跨度之比)可取为1/9~1/14。但是结构受荷后的形状和房屋的净高应能满足建筑设计的要求。

2 充分发挥拉索材料的抗拉强度,拉索的强度安全系数一般取2.5~3.0。合理地确定拉索的预应力值,拉索的预应力有利于改善上弦杆件的受力性能,在任何外荷载作用下,特别是风吸力和竖向地震作用下,拉索都应保持一定的拉力,不能松弛,以保证结构的安全。不宜为单纯克服吸力而加大预应力值,在没有吸力的工况下,过高的预应力会使得上弦构件的轴力增加,造成不经济。这种情况下,设计中宜考虑加大屋面的恒荷载。

3 撑杆的间距对上弦杆件的受力状态以及拉索的成形有影响,过密可能不经济,过稀将增大上弦杆件的局部弯矩,其截面增大,同时不利于拉索形成光滑的曲线。根据一些学者的研究和工程经验,撑杆间距可取4.5~9.0m。

4 采用平面张弦梁结构时,由于其跨度较大,上弦构件存在较大的压力,应采取措施保证上弦杆构件平面外的稳定,为此可采用平面外刚度大的上弦杆,宜沿上弦周边设置封闭的水平支撑。例如采用格构式构件或立体桁架等,同时在屋盖平面上布置必要的上弦水平交叉支撑。

5 当前张弦梁结构在脉动风作用下结构风振效应的影响、大跨度拉索的出平面外的稳定性以及抗震设计的研究工作尚在进行中,结构设计应给予充分重视,必要时应进行试验和论证,以确保结构的安全。

附录A 常用国家标准、规范、规程

1 砌体结构设计规范(GB 50003-2001)

2 木结构设计规范(GB 50005-2003)

3 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)(正在修编)

4 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)2006年版

5 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)(正在修编)

6 建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)2008年版(正在修编)

7 建筑设计防火规范(GB 50016-2006)

8 钢结构设计规范(GB 50017-2003)

9 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)

10 岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)

11 建筑抗震鉴定标准(GB 50023-2009)

12 湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)

13 人民防空地下室设计规范(GB 50038-2005)

14 高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)

15 工业建筑防腐蚀设计规范(GB 50046-2008)

16 建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001)

17 建筑结构设计术语和符号标准(GB/T 50083-97)

18 人民防空工程设计防火规范(GB 50098-98)2001年版

19 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008)

20 膨胀土地区建筑技术规范(GBJ 112-87)

21 钢筋混凝土升板结构技术规范(GBJ 130-90)

22 人民防空工程施工及验收规范(GB 50134-2004)

23 高耸结构设计规范(GB 50135-2006)

24 工程结构可靠性设计统一标准(GB 50153-2008)

25 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)

26 砌体工程施工质量验收规范(GB 50203-2002)

27 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)

28 钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001)

29 木结构工程施工质量验收规范(GB 50206-2002)

30 地下防水工程质量验收规范(GB 50208-2002)

31 建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB 50212-2002)

32 建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008)

33 人民防空工程设计规范(GB 50225-2005)

34 地基动力特性测试规范(GB/T 50269-97)

35 民用建筑可靠性鉴定标准(GB 50292-1999)

36 建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2002)

37 混凝土结构加固设计规范(GB 50367-2006)

38 混凝土结构耐久性设计规范(GB/T 50476-2008)

39 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)(正在修编)

40 高层建筑箱形与筏形基础设计规范(JGJ 6-99)

41 网架结构设计与施工规程(JGJ 7-91)

42 建筑变形测量规范(JGJ 8-2007)

43 轻骨料混凝土结构技术规程(JGJ 12-2006)

44 混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JGJ/T 14-2004)

45 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003)

46 钢筋混凝土薄壳结构设计规程(JGJ/T 22-98)

47 轻骨料混凝土技术规程(JGJ 51-2002)

48 网壳结构技术规程(JGJ 61-2003)

49 高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72-2004)

50 建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2002)

51 建筑钢结构焊接技术规程(JGJ 81-2002)

52 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规范(JGJ 82-91)

53 软土地区工程地质勘察规范(JGJ 83-91)

54 无粘结预应力混凝土结构技术规程(JGJ 92-2004)

55 建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008)

56 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程(JGJ 95-2003)

57 高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ 99-98)

58 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003)

59 建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)

60 钢筋机械连接通用技术规程(JGJ 107-2003)

61 钢筋焊接网混凝土结构技术规程(JGJ 114-2003)

62 建筑抗震加固技术规程(JGJ 116-2009)

63 冻土地区建筑地基基础设计规范(JGJ 118-98)

64 建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)

65 既有建筑地基基础加固技术规范(JGJ 123-2000)

66 金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ 133-2001)

67 载体桩设计规程(JGJ 135-2007)

68 多孔砖砌体结构技术规范(JGJ 137-2001)

69 型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ 138-2001)

70 预应力混凝土结构抗震设计规程(JGJ 140-2004)

71 混凝土结构后锚固技术规程(JGJ 45-2004)

72 混凝土异形柱结构技术规程(JGJ 149-2006)

73 镇(乡)村建筑抗震技术规程(JGJ 161-2008)

74 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS 24:90)

75 钢管混凝土结构设计与施工规程(CECS 28:90)

76 钢纤维混凝土结构设计及施工规程(CECS 38:92)

77 铜结构加固技术规范(CECS 77:96)

78 砖混结构房屋加层技术规范(CECS 78:96)

79 钢筋混凝土承台设计规程(CECS 88:97)

80 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)

81 高强混凝土结构技术规程(CECS 104:99)

82 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程(CECS 146:2003)

83 户外广告设施钢结构技术规程(CECS 148:2003)

84 膜结构技术规程(CECS 158:2004)

85 矩形钢管混凝土结构技术规程(CECS 159:2004)

86 建筑工程抗震性态设计通则(试用)(CECS 160:2004)

87 喷射混凝土加固技术规程(CECS 161:2004)

88 建筑钢结构防火技术规范(CECS 200:2006)

89 预应力钢结构技术规程(CECS 212:2006)

附录B 鉴定加固

B.1 一般规定

B.1.1 本附录适用现有建筑的鉴定与加固。

B.1.2 本附录主要依据以下标准规范编写:

1 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999;

2 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009;

3 《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89、GB 50011-2001及2008年版;

4 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006;

5 《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009。

B.1.3 现有建筑的鉴定应由具有相应设计资质或鉴定资质的单位进行,鉴定中如需对原结构进行必要的检测,应委托具有检测资质的机构完成,加固设计应由具有相应设计资质和设计经验的单位进行。

附录B 鉴定加固

B.1 一般规定

B.1.1 本附录适用现有建筑的鉴定与加固。

B.1.2 本附录主要依据以下标准规范编写:

1 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999;

2 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009;

3 《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89、GB 50011-2001及2008年版;

4 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006;

5 《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009。

B.1.3 现有建筑的鉴定应由具有相应设计资质或鉴定资质的单位进行,鉴定中如需对原结构进行必要的检测,应委托具有检测资质的机构完成,加固设计应由具有相应设计资质和设计经验的单位进行。

B.2 现有建筑的安全性鉴定

B.2.1 适用条件

在下列情况下,应对现有建筑进行安全性鉴定:

1 建筑物大修前的安全检查;

2 重要建筑物的定期安全检查;

3 建筑物改造前(改变用途或使用条件)的安全检查;

4 建筑物超过设计使用年限继续使用的鉴定;

5 为制订建筑群维修改造规划而进行的普查;

6 危房鉴定及各种涉及结构安全问题的应急鉴定。

B.2.2 安全性鉴定的层次划分、等级划分

安全性的鉴定评级,应按构件、子单元和鉴定单元三个层次,从第一层开始,分层进行,每一层次分为四个安全性等级。层次、等级划分及工作内容见表B.2.2。

1 根据构件各检查项目评定结果,确定单个构件等级;

2 根据子单元各检查项目及各种构件的评定结果,确定子单元等级;

3 根据各子单元的评定结果,确定鉴定单元等级。

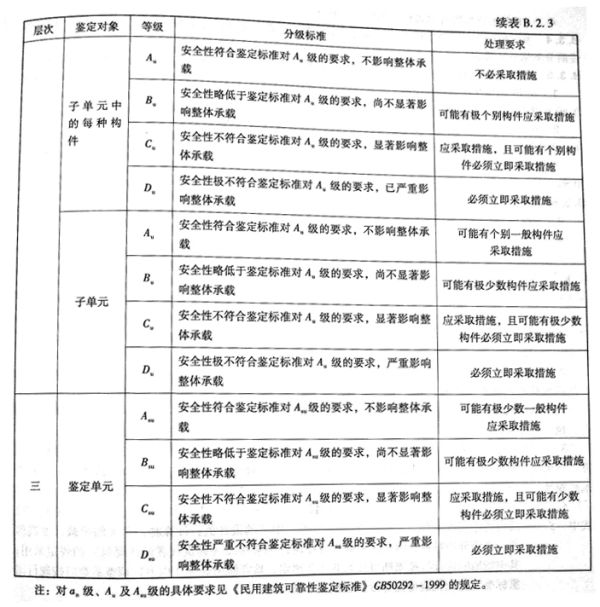

B.2.3 鉴定评级标准

民用建筑安全性鉴定评级的各层次分级标准按表B.2.3的规定采用。

B.3 现有建筑的抗震鉴定

B.3.1 本节适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑的抗震鉴定。

B.3.2 下列情况下的现有建筑需进行抗震鉴定:

1 接近或超过设计使用年限需继续使用的建筑;

2 原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高了的建筑;

3 需要改变结构用途和使用环境的建筑。

B.3.3 现有建筑的抗震鉴定依据以下国家标准:

1 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009;

2 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001;

3 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008;

B.4 现有建筑的加固

B.4.1 本节适用于抗震设防烈度为6~9度地区现有建筑的加固。

B.4.2 本节主要依据的国家标准见B.1.2和B.3.3。

8.4.3 下列情况下的现有建筑需进行加固:

1 依据《民用建筑可靠性标准》GB 50292鉴定需要进行加固的房屋;

2 依据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023鉴定需要进行抗震加固的房屋。

B.4.4 加固设计原则

1 房屋建筑加固前应按现行国家标准规范进行安全性鉴定、抗震鉴定,并综合安全性鉴定和抗震鉴定的结论确定加固方案,以整体性加固、概念加固为主,构件加固为辅。加固方案应符合安全、适用、经济的原则。

2 加固设计时应对结构进行整体分析,结构的计算简图应根据加固后的荷载、地震作用和实际受力状况确定;结构构件的计算截面面积,应采用实际有效的截面面积;构件的强度等级应采用实际达到的强度等级;结构构件承载力验算时,应计入实际荷载偏心、结构构件变形等造成的附加内力,并应计入加固后的实际受力程度、新增部分的应变滞后和新旧部分协同工作的程度对承载力的影响;加固后结构刚度和重力荷载代表值的变化分别不超过原来的10%和5%时,可不计入地震作用变化的影响。

3 抗震加固设计时的抗震设防烈度应根据抗震设防类别按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》确定。

4 抗震加固验算可采用楼层综合抗震能力指数进行验算,加固后楼层综合抗震能力指数应大于1.0;也可采用《建筑抗震设计规范》方法进行构件承载力验算,验算时承载力调整系数与抗震鉴定用的承载力调整系数一致;抗震设防烈度为6度时,可不进行抗震验算。

5 加固或新增构件的布置,宜使加固后结构质量和刚度分布较均匀、对称,应避免局部加强导致结构刚度或强度突变。加固后的楼层综合抗震能力指数或抗震受剪承载力不宜超过下一楼层的20%,当超过时应同时增强下一楼层的抗震能力。

B.4.5 加固所用的砌体块材、砂浆和混凝土强度等级,钢筋、钢材的性能指标,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定,其他各种加固材料和胶粘剂的性能指标应符合国家现行相关标准、规范的要求。加固材料的强度等级不应低于原构件材料实际的强度等级。

附录C 消能减震(振)

建筑结构消能减震(振)设计是把结构的某些抗侧力构件(支撑、连接件等)设计成消能构件,或在结构的某些部位(层间、节点、连接缝等)设置消能部件,使该建筑在地震或风荷载作用下,随着结构响应的增大,通过消能构件或消能器相对变形或相对速度提供附加阻尼,大量消耗输入主体结构的地震或风振能量,达到预期防震(振)要求。

消能减震(振)的概念设计主要包括:(1)消能减震(振)结构的适用范围和设防目标;(2)消能器的选择;(3)消能部件的布置原则;(4)消能减震(振)结构和消能减震(振)部件的性能标准和基本要求;(5)消能减震(振)结构设计计算要点。

C.1 消能减震(振)结构的适用范围

消能减震(振)结构主要适用范围如下:

C.1.1 消能减震(振)设计适用于钢、钢筋混凝土、钢-混凝土混合等结构类型的房屋;

C.1.2 对于抗震结构:消能减震结构主要适用于抗震安全性较高及使用功能有专门要求的建筑,同时应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类型、建筑结构方案和使用要求,并与采用抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定是否采用消能减震(振)设计方案;

C.1.3 对于抗风结构:消能减振结构主要适用于在风荷载作用下不满足位移或舒适度要求的高柔结构,用于减小结构的位移和加速度响应;

C.1.4 用于钢、钢筋混凝土、钢-混凝土混合等结构类型的现有建筑的减震(振)加固。

C.2 消能减震(振)结构的设防目标

C.2.1 地震作用下建筑结构消能减震(振)设计的设防目标

采用消能减震(振)设计的建筑,当遭遇本地区的多遇地震影响、抗震设防烈度地震影响和罕遇地震影响时,其抗震设防目标可高于未采用消能减震设计的建筑的抗震设防目标,具体的设防标准可采用建筑抗震性能化设计。

C.2.2 风荷载作用下建筑结构消能减震(振)设计的设防目标

在风荷载作用下,无论是新建建筑还是现有建筑,其采用消能减震(振)设计的设防目标皆要满足现行有关设计规范规定的位移和舒适度要求。

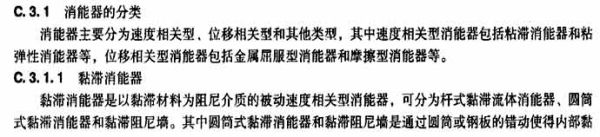

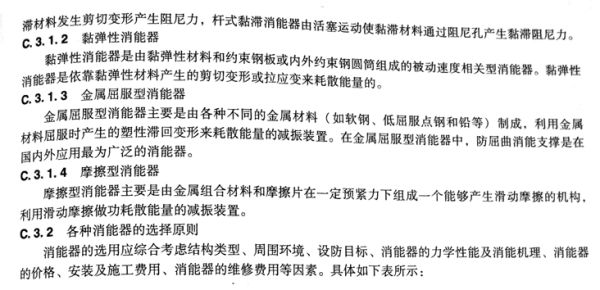

C.3 消能器的分类及其选择原则

C.4 消能部件的布置原则

C.5 消能减震(振)主体结构的性能标准和基本要求

C.5.1 消能减震(振)主体结构应具备必要的抗震和抗风承载力,良好的变形能力和耗能能力。

C.5.2 与消能部件相连接的主体结构构件与节点应满足消能器最大输出阻尼力作用下仍处于不屈服状态。

C.5.3 对于抗震设防的新建建筑,在设置消能部件后,主体结构尚应根据其结构类型分别符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008年版)的设计要求。

C.5.4 对于抗震设防的新建建筑和既有建筑,当设置消能部件后其抗震性能明显提高时,主体结构的抗震构造要求可适当降低。

C.5.5 消能减震(振)结构的层间弹塑性位移角限值宜满足现行有关规范规定的限值。

C.5.6 与消能部件相连的主体结构构件,应计入消能部件传递的附加内力,并将其传递到基础。

C.6 消能部件的性能标准和基本要求

C.6.1 强度要求:与消能器相连的支撑应保证在消能器最大输出阻尼力作用下处于弹性状态,同时与主体相连的预埋件、节点板等也应处于弹性状态,不得发生滑移、拔出等破坏。

C.6.2 稳定性要求:消能部件应保证在消能器最大阻尼力作用下不发生平面内、外整体失稳,同时连接支撑和连接节点不得发生局部失稳。

C.6.3 刚度要求:与消能器相连的支撑应具有足够刚度,以保证减震(振)装置中的变形绝大部分发生在消能器上,消能器支撑的刚度应根据计算确定。

C.6.4 消能器与连接支撑、主体结构之间的连接节点,应符合钢构件连接、或钢与混凝土构件连接、或钢与钢-混凝土组合构件连接的构造要求,并能承担消能器施加给连接节点的最大作用力。

C.6.5 消能器的性能及检测标准应满足相应产品标准及《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008年版)的相关规定。

C.6.6 消能器的极限位移应不小于罕遇地震或设计风荷载下消能器最大位移的1.2倍;对于速度相关型消能器,消能器的极限速度应不小于罕遇地震或设计风荷载作用下消能器最大速度的1.2倍,且消能器应满足在此极限速度下的强度要求。消能器的极限位移同时还应考虑消能器制造及施工安装偏差。

C.6.7 消能部件的设计应便于消能器的安装、维护和更换。

C.6.8 消能部件应具有良好的耐久性能和环境适应性。

C.7 消能减震(振)结构设计计算要点

附录D 隔震

D.1 一般规定

附录D 隔震

D.1 一般规定

D.2 隔震体系设计要点

D.3 隔震层的设计要求

附录E 偏心率的估算

附录F 荷载参考资料

附录G 温度气候作用

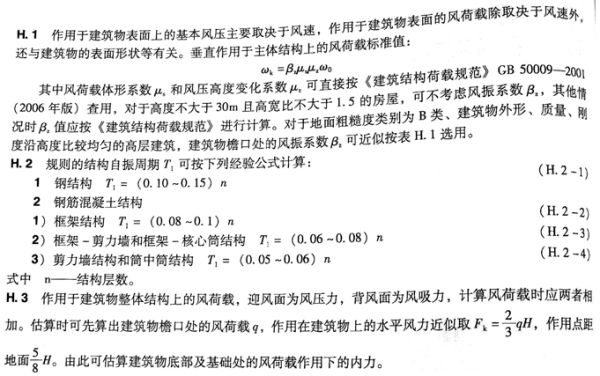

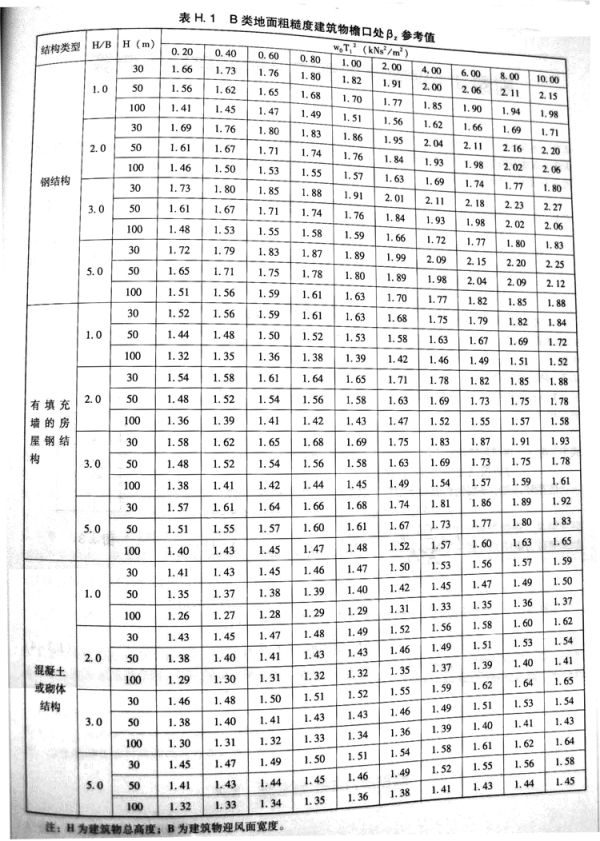

附录H 水平风荷载的估算

附录J 使用底部剪力法时地震作用估算

附录K 钢筋混凝土结构抗连续倒塌设计

对于可能遭遇爆炸、撞击和地震等不确定意外事件的钢筋混凝土结构,宜进行抗连续倒塌设计。当无法确定前述意外事件在结构中产生的荷载效应时,概念设计阶段抗连续倒塌设计主要是通过增加结构的延性、整体性和冗余度,从而提高结构的整体牢固性,防止出现连续倒塌。

K.1 基本要求

K.2 抗连续倒塌构造措施

K.2.1 钢筋混凝土框架梁

梁的纵向钢筋配置,应符合下列各项要求:

1 框架结构平面应沿周边布置闭合的框架梁,除周边以外的框架梁宜在两个主轴方向上分别贯通。

2 框架梁应布置以下贯通钢筋:顶面不少于梁顶面纵向配筋中较大截面积的1/4,且不小于2 14;底面不少于梁底面纵向配筋中截面面积的1/2, 且不少于2

14;底面不少于梁底面纵向配筋中截面面积的1/2, 且不少于2 14;上部钢筋应在接近跨中的地方搭接,下部钢筋应在接近支座的地方搭接;其连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定。

14;上部钢筋应在接近跨中的地方搭接,下部钢筋应在接近支座的地方搭接;其连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定。

K.2.2 钢筋混凝上框架柱

1 柱轴压比不宜超过0.6(轴压比指柱重力荷载作用下的轴力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值)。

2 柱的钢筋配置,应至少有四根纵筋沿全高(从基础顶面到屋顶)贯通,如贯通钢筋是四根应设在柱的四角,贯通钢筋的直径不小于 16,贯通钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定。

16,贯通钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定。

K.2.3 钢筋混凝土剪力墙

1 剪力墙在重力荷载作用下墙肢的轴压比不宜超过0.5。

2 对于各类结构中的剪力墙连梁,当跨高比 ≤2.0,且连梁截面宽度不小于200mm时,除普通箍筋外,宜另设斜向交叉构造钢筋。

≤2.0,且连梁截面宽度不小于200mm时,除普通箍筋外,宜另设斜向交叉构造钢筋。

3 剪力墙的两端应设置端柱(或暗柱、翼柱);在每层楼板位置处应设置梁(或暗梁),且沿结构平面两个主轴方向宜贯通设置。

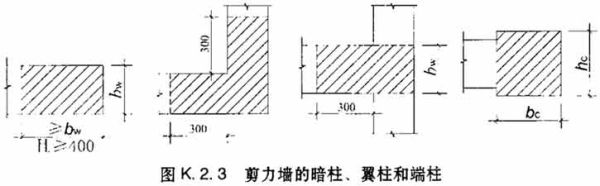

1)端柱(或暗柱、翼柱)设置要求见图K.2.3,端柱(或暗柱、翼柱)的范围和计算纵向钢筋用量的截面面积宜取图中的阴影部分;其纵向钢筋除应满足受弯承载力要求外,其最小配筋应满足:纵向钢筋的最小用量,取0.008 和6

和6 14的较大值,且柱角部至少有4根纵筋从基础顶面贯穿到屋顶,直径不小于

14的较大值,且柱角部至少有4根纵筋从基础顶面贯穿到屋顶,直径不小于 14,通长钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定;最小箍筋直径8mm,最大间距150mm。箍筋的无支长度不应大干300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。当剪力墙端部为端柱时,端柱中纵向钢筋及箍筋宜按框架柱的构造要求配置。

14,通长钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定;最小箍筋直径8mm,最大间距150mm。箍筋的无支长度不应大干300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。当剪力墙端部为端柱时,端柱中纵向钢筋及箍筋宜按框架柱的构造要求配置。

2)暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置,其纵筋的最小总配筋率应取0.8和160 的较大值,梁顶面及底面应至少各有两根纵筋贯通,通长钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定;箍筋间距可取150mm和其截面高度的1/4的较小者,箍筋直径不小于

的较大值,梁顶面及底面应至少各有两根纵筋贯通,通长钢筋的连接应采用机械连接或者焊接,并应符合国家现行有关标准的规定;箍筋间距可取150mm和其截面高度的1/4的较小者,箍筋直径不小于 8。

8。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

『GB50038-2005』人民防空地下室设计规范

中华人民共和国国家标准人民防空地下室设计规范CodefordesignofcivilairdefencebasementGB50038-2005主编部门:国家人民防空办公室批准部门:中华人民共和国建设部施...

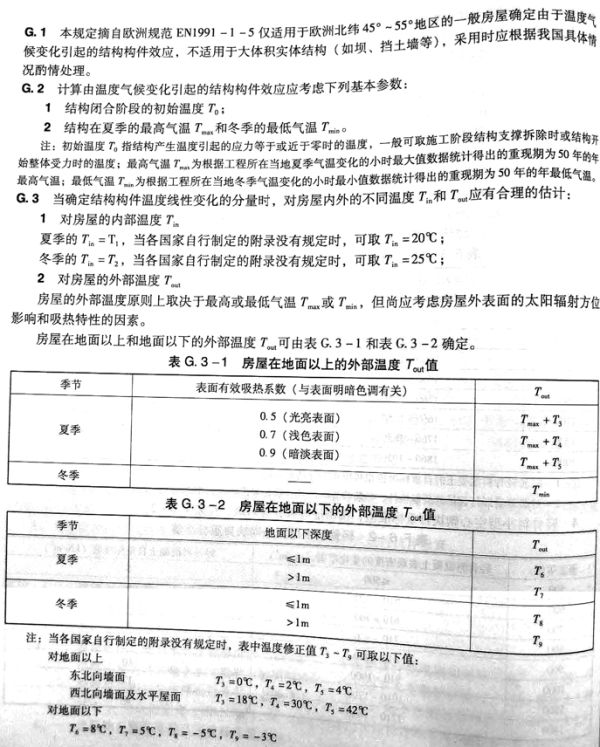

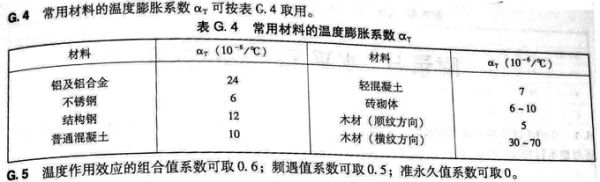

2025-05-19