欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中国工程建设协会标准

民用建筑新风系统工程技术规程

Technical specification for fresh air system of civil buildings

CECS 439:2016

主编单位:辽宁省建筑节能环保协会

北京建筑节能与环境工程协会

批准单位:中国工程建设标准化协会

施行日期:2016年10月1日

中国工程建设标准化协会公告

第246号

关于发布《民用建筑新风系统工程技术规程》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2014]028号)的要求,由辽宁省建筑节能环保协会和北京建筑节能与环境工程协会等单位编制的《民用建筑新风系统工程技术规程》,经本协会建筑环境与节能专业委员会组织审查,现批准发布,编号为CECS 439:2016,自2016年10月1日起施行。

中国工程建设标准化协会

二〇一六年六月十七日

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2014]028号)的要求,规程编制组开展了广泛的调查研究,认真总结了近年来的实践经验,参考了国内外有关标准,开展了多项专题研究,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。

本规程共分5章和3个附录.主要内容包括:总则,术语,设计,施工,调试与验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会管理,由辽宁省建筑节能环保协会负责具体技术内容的解释。在执行本规程的过程中,如有意见和建议,请寄送辽宁省建筑节能环保协会(地址:沈阳市浑南新区浑南四路一号富腾国际大厦B1430房间,邮政编码:110180)。

主编单位:辽宁省建筑节能环保协会

北京建筑节能与环境工程协会

参编单位:沈阳建筑大学市政与环境工程学院

中国新风行业联盟

中国清洁能源建筑应用技术联盟

国家空调设备质量监督检验中心

上海兰舍空气技术有限公司

广东松下环境系统有限公司

山东中嘉环保科技有限公司

深圳市悦享电器有限公司

辽宁康泰塑胶科技有限公司

辽宁盼盼新风科技有限公司

六星空气净化技术(湖南)有限公司

宁波东大空调设备有限公司

北京环都人工环境科技有限公司

恩科(苏州)通风系统有限公司

涡风通风系统(常州)有限公司

森德(中国)暖通设备有限公司

百朗楼宇电气用品(惠州)有限公司

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

沈阳东暖节能设备有限公司

辽宁绿建实业有限公司

主要起草人:冯国会 曹阳 朱伟 李志新 宋怀亮 金继宗 谷亚新 王静国 章佳荣 于水 黄凯良 李慧星 刘运学 刘恩远 宋磊 何森 刘奉利 陈刚 张文霖 王子文 张忠 邵安春 徐国庆 孙本启 袁俊 郭占庚 何支峻 金毅诚 林彦 金正守

主要审查人:李德英 李念平 王庆辉 郭冬梅 郝文阁 侯鸿章 郭晓朝

1 总 则

1.0.1 为规范我国民用建筑新风系统工程的设计、施工及验收,达到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保、保证工程质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的民用建筑新风系统的设计、施工及验收。

1.0.3 民用建筑新风系统工程的设计、施工及验收除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 新风系统 fresh air system

为满足卫生要求、补充排风或维持空调房间正压而向房间供应经处理的室外空气的系统。

2.0.2 空气-空气能量回收装置 air to air energy recovery device

以能量回收芯体为核心,通过通风换气实现排风能量回收功能的设备组合。

2.0.3 新风量 outdoor air flow rate

单位时间内引入房间或系统的新鲜空气量。

2.0.4 最小新风量 minimum fresh air volume

为满足卫生方面的最低需要,单位时间内引入房间或系统的新鲜空气量,单位为m3/h。

2.0.5 排风量 exhaust air flow rate

单位时间内从室内排出的风量。

2.0.6 气流组织 air distribution

对室内空气的流动和分布进行合理组织,以满足房间对空气温度、湿度、流速、洁净度以及舒适感等方面的要求。

2.0.7 换气次数 air changes

单位时间内室内空气的更换次数,即新风量与房间容积的比。

2.0.8 通风管道 ventilating duct

新风系统中用于输送空气的各种风管和风道的统称。

2.0.9 室外排风口 exhaust outlet

将排风系统中的空气排入室外大气的风口。

2.0.10 室外新风口 outdoor fresh air outlet

新风系统中采集室外空气的风口。

2.0.11 室内新风口 indoor fresh air inlet

新风系统中将处理的室外新鲜空气送入各房间的风口。

2.0.12 室内排风口 indoor exhaust air outlet

排风系统中将房间内空气排出的风口。

2.0.13 单向流新风系统 fresh air system of unidirectional flow

只有新风或只有排风的单向换气系统。

2.0.14 双向流新风系统 fresh air system of double direc-tional flow

既有新风又有排风的双向换气系统。

2.0.15 新风主机 fresh air main equipment

新风系统中用于处理室外空气、能量回收的含有通风机的机组。

3 设 计

3.1 一般规定

3.1.1 当符合下列条件之一时,宜设置民用建筑新风系统。

1 居住建筑中为满足房间内空气品质要求,但条件限制不能采用自然通风时;

2 公共建筑中有人员长期停留且未设置有组织集中送新风的空调房间。

3.1.2 民用建筑新风系统可分为单向流新风系统、双向流新风系统。

3.1.3 双向流新风系统经技术经济比较合理时,宜设置空气-空气能量回收装置。

3.1.4 设计文件应满足施工图纸标准编制深度要求。

3 设 计

3.1 一般规定

3.1.1 当符合下列条件之一时,宜设置民用建筑新风系统。

1 居住建筑中为满足房间内空气品质要求,但条件限制不能采用自然通风时;

2 公共建筑中有人员长期停留且未设置有组织集中送新风的空调房间。

3.1.2 民用建筑新风系统可分为单向流新风系统、双向流新风系统。

3.1.3 双向流新风系统经技术经济比较合理时,宜设置空气-空气能量回收装置。

3.1.4 设计文件应满足施工图纸标准编制深度要求。

3.2 新风量

3.2.1 民用建筑新风系统设计新风量应按最小新风量并在结合室内污染物释放总量的基础上确定。

3.2.2 最小新风量的设计应符合下列规定:

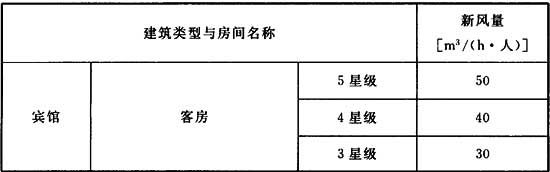

1 公共建筑最小新风量应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 公共建筑每人所需最小新风量[m3/(h·人)]

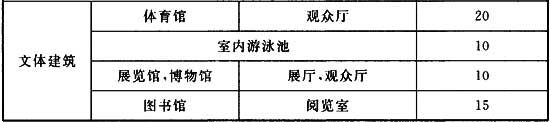

2 居住建筑最小新风量宜按换气次数确定,每小时换气次数宜符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 居住建筑每小时换气次数

3.3 新风处理

3.3.1 对进入室内的室外空气应根据室外空气参数和室内使用功能进行净化、加热、冷却、加湿、除湿等处理。

3.3.2 新风的加热、冷却宜选用建筑物已有的冷、热源。

3.3.3 选配的加湿装置性能应符合现行国家标准《空调设备用加湿器》GB/T 29736的有关规定。

3.3.4 选配的空气过滤器性能应符合现行国家标准《空气过滤器》GB/T 14295的有关规定,过滤器宜设置过滤器更换报警装置。

3.3.5 选配的除湿装置应满足设计要求。

3.3.6 新风净化装置的使用,不应产生新的污染源。

3.4 新风主机选型

3.4.1 新风主机的功能和类型应根据建筑物的使用要求、地域条件、大气污染水平、节能标准、现场的安装条件等因素确定。

3.4.2 新风主机的风量宜按漏风、混风等因素附加5%~10%。

3.4.3 新风主机台数的确定应考虑使用功能、主机的尺寸、安装位置的空间尺寸、检修空间、噪声控制等因素。

3.4.4 符合下列情况之一的区域,宜分别设置新风主机。

1 使用功能不同;

2 使用时间、频次不同;

3 温湿度基数和允许波动范围不同;

4 空气洁净度标准要求不同;

5 噪声要求标准不同;

6 面积较大的公寓、别墅应分成若干区域,每个区域设置一台主机,单台主机不宜跨楼层使用。

3.4.5 新风主机风压应符合设计要求。

3.4.6 新风主机应采取保温措施,防止能量损失或结露。

3.4.7 空气-空气能量回收装置的选用及系统的设计应符合下列规定:

1 能量回收装置在规定工况下的交换效率,应符合现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087的有关规定。

2 采用空气-空气热回收装置时,应对热回收装置的排风侧有无结霜或结露现象进行核算。当出现结霜或结露时,应采取预热等保温防冻及冷凝水收集排放措施,并应符合本规程附录A的规定。

3 冬季需除湿的新风系统,应采用显热回收装置。

4 夏热冬暖地区空气湿度大,应选用全热回收装置;严寒地区气候干燥,宜选用显热回收装置;其他地区宜选用全热回收装置。

5 排风进入空气能量回收装置前应设置过滤器。

3.5 风管设计

3.5.1 风管的设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

3.5.2 风管材料选择应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.5.3 新风系统风管的设计应符合下列规定:

1 风管宜采用圆形、扁圆形或矩形,矩形风管长短边比不宜大于4,且不应超过10。

2 风管改变方向、变径及分路时,不宜使用矩形箱式管件代替弯管、变径管、三通等管件;必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不宜大于1.5m/s。

3 风管的变径管应做成渐扩或渐缩形,其每边扩大收缩角度不宜大于30°。

4 弯头、三通、调节阀、变径管等管件之间管段长度,不宜小于5倍~10倍当量管径。

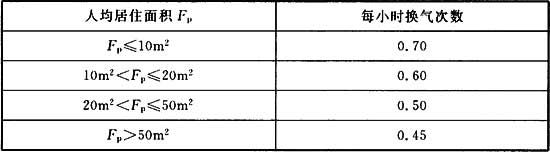

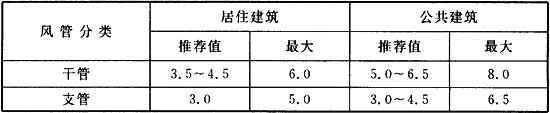

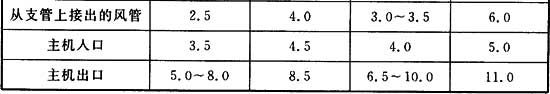

5 风管内的空气流速应符合表3.5.3-1的规定。当有消声要求时,风管内的空气流速应符合表3.5.3-2的规定。

6 主机的进风或出风口处应设置与主机自动连锁启闭的电动密闭风阀。

7 风管内设有电加热装置时,电加热装置前后各800mm范围内的风管、穿过设有火源等容易起火房间的风管及其保温材料均应采用难燃材料,并应符合相关电气安全及消防标准的规定。

8 当风管内可能产生结露时,风管应设置大于或等于5‰的坡度,并在风管的最低点和主机的底部设排水装置。

9 风管应根据实际情况进行保温处理。

10 选择有加湿装置时,风管应考虑材料的耐腐蚀性。

表3.5.3-1 风管内的空气流速(m/s)

表3.5.3-2 有消声要求风管内的空气流速(m/s)

| 室内允许噪声等级dB(A) | 干管风速 | 支管风速 |

| 25~35 | 3~4 | ≤2 |

| 35~50 | 4~7 | 2~3 |

3.6 气流组织

3.6.1 气流组织设计,应根据建筑物的用途对送风区域内温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量及空气分布特性指标的要求,结合建筑物特点、内部装修或家具布置等进行设计、计算。

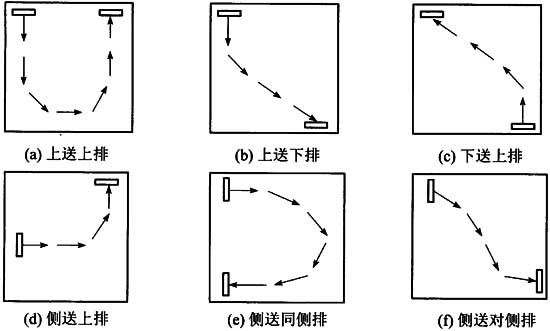

3.6.2 送、排风方式可分为上送上排、上送下排、下送上排、侧送上排、侧送同侧排、侧送对侧排六种形式。

3.6.3 室内新风口的风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等确定。当消声要求较高时,室内新风口的风速宜采用2m/s~3m/s。室内新风口应设置调节风量装置。

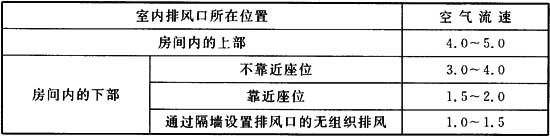

3.6.4 室内排风口不应设在送风射流区内和人员经常停留的地方,室内排风口的空气流速宜按表3.6.4选用。

表3.6.4 室内排风口的空气流速(m/s)

4 施 工

4.1 一般规定

4.1.1 施工前应具备下列条件:

1 设计文件齐备,且已审查通过。

2 施工组织设计及施工方案已经批准。

3 施工场地符合施工组织设计和安全生产要求。

4 现场条件满足正常施工需要。

5 预留基础、孔洞、设施符合设计图纸要求。

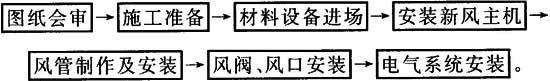

4.1.2 新风系统宜按下列流程进行施工:

4 施 工

4.1 一般规定

4.1.1 施工前应具备下列条件:

1 设计文件齐备,且已审查通过。

2 施工组织设计及施工方案已经批准。

3 施工场地符合施工组织设计和安全生产要求。

4 现场条件满足正常施工需要。

5 预留基础、孔洞、设施符合设计图纸要求。

4.1.2 新风系统宜按下列流程进行施工:

4.2 施 工

4.2.1 主机宜设置在机房内或安装在对噪音要求不高的场所的吊顶内,并应方便维护和维修。

4.2.2 主机应固定牢固,宜设置抗震支吊架。

4.2.3 民用建筑新风系统的风管系统属于低压风管系统,系统的安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

4.2.4 民用建筑新风系统严密性检测应采用漏光法检测合格,并应符合本规程附录B的规定。

4.2.5 室外风口、风帽的安装应做好防水和密封处理。

4.2.6 电源线应根据主机附带的安全说明、输入功率、电压等参数进行配置。

4.2.7 电源应独立供给,接线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好,不得裸露在外面;新风主机应有独立的控制回路及开关装置。

4.2.8 管道施工过程中和施工完毕后应保持管道系统的封闭,避免杂物和灰尘进入。

4.2.9 带加湿功能的新风系统,水系统应配置手动检修阀门。

4.2.10 产生冷凝水或排水部位应设置排水口及水封装置。冷凝水管道应采取保湿措施。

5 调试与验收

5.1 系统调试

5.1.1 系统调试所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定要求,并应符合国家计量法规及检定规程的规定。

5.1.2 系统安装完毕,应进行系统调试和试运转,且连续试运转时间不应小于2h。

5.1.3 系统试运转及调试应符合下列规定:

1 主机中的风机、叶轮旋转方向正确,运转平稳,无异常振动与声响,电机运行功率应符合主机设备技术文件规定。

2 主机运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值。

3 主机总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

4 新风系统经平衡调整,各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

5 房间内噪声应满足设计要求。

6 系统工程的控制与检测设备,应能与系统的检测原件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

5 调试与验收

5.1 系统调试

5.1.1 系统调试所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定要求,并应符合国家计量法规及检定规程的规定。

5.1.2 系统安装完毕,应进行系统调试和试运转,且连续试运转时间不应小于2h。

5.1.3 系统试运转及调试应符合下列规定:

1 主机中的风机、叶轮旋转方向正确,运转平稳,无异常振动与声响,电机运行功率应符合主机设备技术文件规定。

2 主机运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值。

3 主机总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

4 新风系统经平衡调整,各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

5 房间内噪声应满足设计要求。

6 系统工程的控制与检测设备,应能与系统的检测原件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

5.2 竣工验收

5.2.1 系统工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,并按本规程附录C填写相关记录。合格后应办理竣工验收手续。

5.2.2 系统工程的竣工验收时,应检查竣工验收的资料,宜包括下列文件及记录:

1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。

2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。

3 隐蔽工程检查验收记录。

4 风管系统安装及检验记录。

5 新风系统试运转与调试记录。

6 感官质量综合检查记录。

5.2.3 系统自竣工验收合格日起保修期2年,在保修期内发生施工质量问题的,施工企业应履行保修职责,责任方承担相应的经济责任。

附录A 空气能量回收装置冬季防结露校核计算

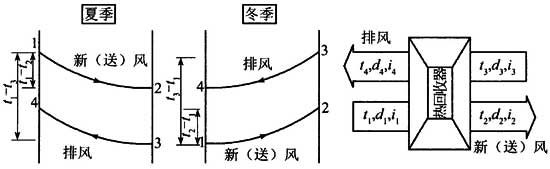

A.0.1 判断空气能量回收装置排风出口空气相对湿度φ是否大于或等于100%,应计算设计工况时的排风出口空气实际含湿量d4(假设不结露),并与该工况时空气的饱和含湿量d4b进行比较。如果d4≥d4b,则判断φ≥100%。空气能量回收装置冬季性能参数变化如图A.0.1所示。

图A.0.1 空气能量回收装置冬季性能参数变化示意

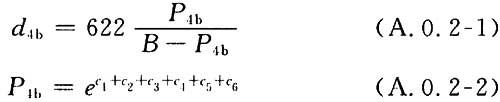

A.0.2 排风出口空气饱和含湿量d4b,可按下列公式计算:

式中:d4b——排风出口空气饱和含湿量(g/kg干空气);

P4b——排风出口空气饱和水蒸气分压力(Pa);

B——当地大气压(Pa),北京地区取B=105Pa;

c1=—5800.2206/(273.15+t4);

c2=1.3914993;

c3=—0.04860239(273.15+t4);

c4=0.41764768×10-4(273.15+t4)2;

c5=0.14452093×10-7(273.15+t4)3;

c6=6.5459673ln(273.15+t4)2。

t4——排风出口空气干球温度(℃),可按公式(A.0.3-3)计算得出。

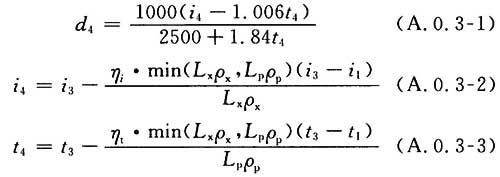

A.0.3 已知设备的温度(显热回收)效率和焓(全热回收)效率,排风出口空气含湿量d4可按下列公式计算:

式中:d4——排风出口空气含湿量(g/kg干空气);

i4——排风出口空气焓值(kJ/kg干空气);

ηi——全热回收效率,近似按产品技术资料提供的冬季规定工况效率确定;

ηt——温度(显热)效率(%),近似按产品技术资料提供的冬季的规定工况效率确定;

i3——排风进口空气焓值(kJ/kg干空气),根据室内空气的设计工况确定;

i1——新风进口空气始值(kJ/kg干空气);

t3——排风进口干球温度(℃),根据室内设计工况确定;

t1——新风进口干球温度(℃);

Lx——新风量(m3/h);

Lp——排风量(m3/h)

ρx——设计工况新风空气密度(kg/m3),北京地区ρx取1.3kg/m3;

ρp——排风空气密度(kg/m3),ρp宜取1.2kg/m3。

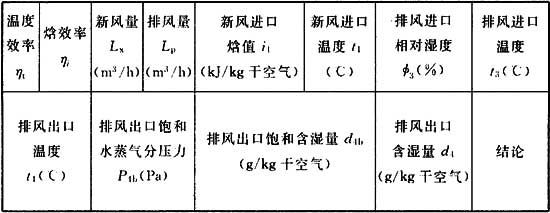

A.0.4 空气能量回收装置冬季防结露校核可按表A.0.4进行计算。

表A.0.4 空气能量回收装置冬季防结露校核计算

附录B 漏光法检测

B.0.1 漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。

B.0.2 检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。

B.0.3 系统风管采用漏光法检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一旁进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。

B.0.4 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以长管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

B.0.5 漏光法检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。

附录C 民用建筑新风系统工程用表

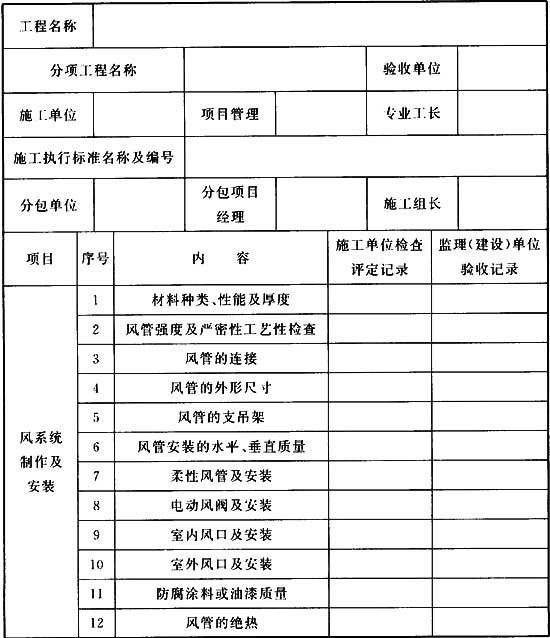

C.0.1 民用建筑新风系统质量验收应按表C.0.1进行记录。

表C.0.1 民用建筑新风系统质量验收记录

C.0.2 风管漏光法检测应按表C.0.2进行记录。

表C.0.2 风管漏光法检测记录

C.0.3 隐蔽工程检查验收应按表C.0.3进行记录。

表C.0.3 隐蔽工程检查验收记录

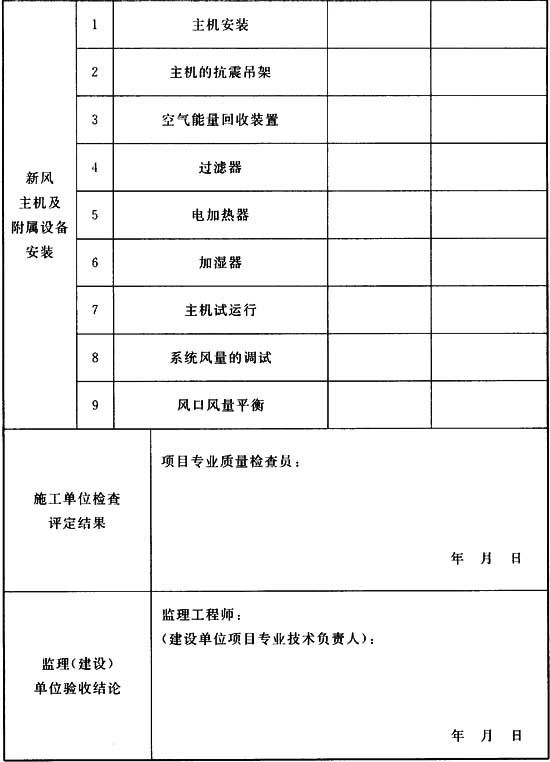

C.0.4 新风系统联合试运转及调试应按表C.0.4进行记录。

表C.0.4 新风系统联合试运转及调试记录

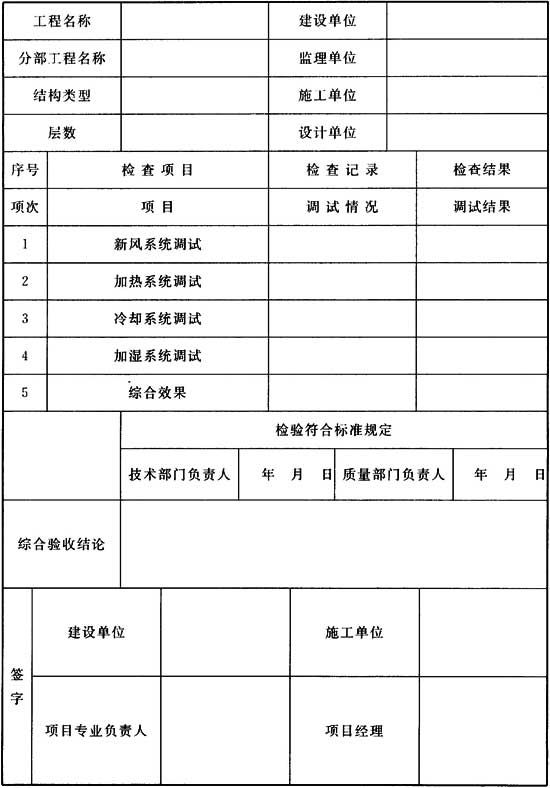

C.0.5 新风系统观感质量验收应按表C.0.5进行记录。

表C.0.5 新风系统观感质量验收记录

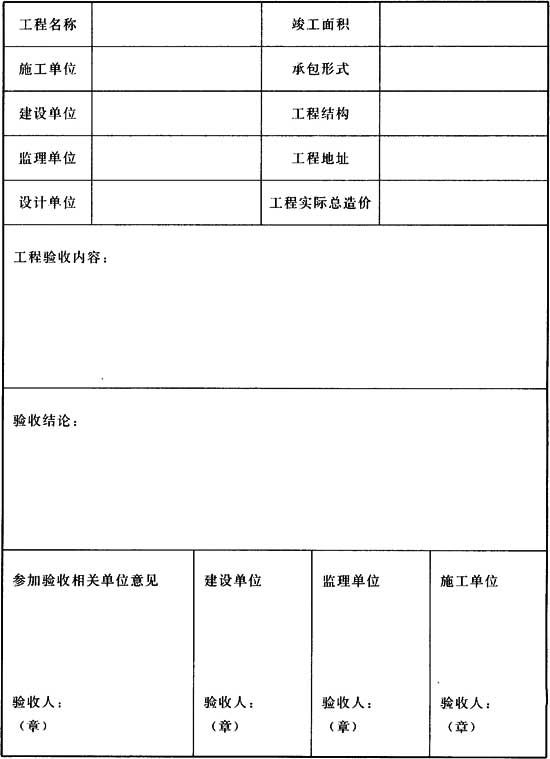

C.0.6 工程竣工验收报告应按表C.0.6格式填写。

表C.0.6 工程竣工验收报告

年 月 日

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB 50016

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《空气过滤器》GB/T 14295

《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087

《空调设备用加湿器》GB/T 29736

中国工程建设协会标准

民用建筑新风系统工程技术规程

CECS 439:2016

条文说明

1 总 则

1.0.2 房屋建筑一般划分为民用建筑和工业建筑。民用建筑又分居住建筑和公共建筑。居住建筑包含的基本类型:住宅、公寓、宿舍、别墅;公共建筑包含的基本类型:办公建筑(行政办公楼、写字楼等)、旅馆建筑(宾馆、度假村、招待所等)、商场建筑(百货商场、综合商厦、购物中心、超市、菜市场、家居卖场、专业商店、餐饮建筑等)、文教建筑(大学、中小学、培训学校等)、医疗建筑(综合医院、专科医院、疗养院、妇幼保健院等)、观演建筑(剧场、音乐厅、电影院、礼堂等)、交通建筑(铁路、公路、水路客运站,航空港等)、体育建筑(体育场、综合体育馆、游泳馆、跳水馆和其他单项体育馆等)、博览建筑(会展中心、博物馆、展览馆、美术馆、纪念馆科技馆等)、其他建筑(计算中心、文化宫、少年宫、宗教建筑等)。

2 术 语

2.0.1 这里的新风处理没有提到“集中处理”是考虑到居住建筑或房间数量不多的新风系统的室外空气并没经过集中处理。

2.0.9~2.0.12 针对新风系统风口分为室内侧风口与室外侧风口。室内侧新风口即新风口,室内侧排风口即排风口。

3 设 计

3.1 一般规定

3.1.1 符合下列条件之一时,宜设置民用建筑新风系统:

1 由于室外空气污染、噪声、冷热损失、安全等因素,居住建筑不具备自然通风条件,而需改善室内空气品质时设置的有组织通风系统。

2 所谓“人员长期停留的房间”,一般是指连续使用超过3h及以上的房间。“未设置有组织集中送新风的空调区”,指这些区域或房间采用了对室内空气进行冷/热循环处理的末端设备(风机盘管、多联机系统的室内机、分体空调等)进行空气调节,但不设置经过冷热处理的集中新风系统,拟依靠门窗进行自然通风。这类工程的实际使用经验证明,空调房间依靠门窗进行自然通风的风量不确定性导致新风量过大或不能满足卫生要求,因此,工程设计不提倡空调时采用无组织的自然通风方式。

还有一种情况,由于工程规模较小、建设方对设计标准要求较低等原因,工程设计时整体不设置有组织集中送新风的空调系统。无论房间的多少、工程规模的大小,均推荐所有房间“宜”采用双向流新风系统。

3.1.2 单向流新风系统由于造价低、施工简单等原因常在居住建筑中使用,但由于产生负压、舒适性差等原因限制了应用范围。

3.1.3 为达到节能标准或经济条件允许,双向流新风系统宜设置空气-空气能量回收装置,在能量回收的同时也大大地提高了新风的舒适性。

3 设 计

3.1 一般规定

3.1.1 符合下列条件之一时,宜设置民用建筑新风系统:

1 由于室外空气污染、噪声、冷热损失、安全等因素,居住建筑不具备自然通风条件,而需改善室内空气品质时设置的有组织通风系统。

2 所谓“人员长期停留的房间”,一般是指连续使用超过3h及以上的房间。“未设置有组织集中送新风的空调区”,指这些区域或房间采用了对室内空气进行冷/热循环处理的末端设备(风机盘管、多联机系统的室内机、分体空调等)进行空气调节,但不设置经过冷热处理的集中新风系统,拟依靠门窗进行自然通风。这类工程的实际使用经验证明,空调房间依靠门窗进行自然通风的风量不确定性导致新风量过大或不能满足卫生要求,因此,工程设计不提倡空调时采用无组织的自然通风方式。

还有一种情况,由于工程规模较小、建设方对设计标准要求较低等原因,工程设计时整体不设置有组织集中送新风的空调系统。无论房间的多少、工程规模的大小,均推荐所有房间“宜”采用双向流新风系统。

3.1.2 单向流新风系统由于造价低、施工简单等原因常在居住建筑中使用,但由于产生负压、舒适性差等原因限制了应用范围。

3.1.3 为达到节能标准或经济条件允许,双向流新风系统宜设置空气-空气能量回收装置,在能量回收的同时也大大地提高了新风的舒适性。

3.2 新风量

3.2.2 不同环境下人的最小新风量选取是按照二氧化碳浓度达到不同标准值的计算结果。换气次数则是考虑建筑室内最大污染源的污染释放情况给出的数值。目前,建筑室内装修材料的污染总释放量情况未能得到有效控制,因此使用本条换气次数不一定能保证空气质量达到国家标准规定数值,只能是一个限定最小新风量的数值,而只有在明确了污染释放总量的基础上,才能计算出能达到国家标准浓度需要的新风量。

3.3 新风处理

3.3.4 国家标准《空气过滤器》GB/T 14295-2008中规定:粗效过滤器的初阻力小于或等于50Pa(粒径大于或等于2.0μm,效率不大于50%且不小于20%);终阻力小于或等于100Pa。中效过滤器的初阻力小于或等于80Pa(粒径大于或等于0.5μm,效率不大于70%且不小于20%);终阻力小于或等于160Pa。过滤器报警装置的设置能及时提醒更换过滤器,保障正常的新风量。

3.4 新风主机选型

3.4.1 主机的类型有:单向流、双向流;主机的功能有:是否设置能量回收、加热、冷却、加湿、除湿装置。

3.4.5 除了风量、台数,新风主机的出口余压是要通过新风系统的水力计算来确定的主要参数。

3.4.7 本条是对空气-空气能量回收装置的选用及系统设计的相关规定。

1 国家标准《空气-空气能量回收装置》GB 21087-2007中,对其交换效率规定如表1:

表1 交换效率

| 类型 | 交换效率(%) | |

| 制冷 | 制热 | |

| 焓效率 | >50 | >55 |

| 温度効率 | >60 | >65 |

其中焓效率适合全热回收装置,温度效率适合于显热回收装置,规定工况为:

(1)制冷工况:排风进风干球温度27℃、温球温度19.5℃。新风进风干球温度35℃,温球温度28℃;

(2)制热工况:排风进风干球温度21℃、温球温度13℃。新风进风干球温度5℃,温球温度2℃;

(3)排风量与新风量的比值R=1。

设计人应优先选用效率高的能量回收装置,并根据处理风量、新排风中显热量和潜热量的构成,以及排风中污染物种类等因素确定能量回收装置的类型。国家建设标准设计图集《空调系统热回收装置选用与安装》06K 301-2对常用能量回收装置性能(包括效率和内部漏风率范围等)、适用对象、构造等有详细介绍。

2 在寒冷的冬季如果结露会出现结霜危险,影响系统工作,尤其在R偏小时更容易出现结露结霜现象。例如经过计算,北京城区散湿量一般的空调区(例如t=20℃、φ=30%),在冬季设计工况下,R=1时如采用全热能量回收装置,一般不会结露;采用显热能量回收装置则有可能结露,此时可适当减少参与能量回收的新风量(不参与热回收的新风不经过热回收装置或另外设置新风处理机组),新风量减少以R=1.33为限,否则热回收效率降低过多,R=1.33时一般散湿量的空调区在设计工况下都可以避免冬季结露。对于散湿量较大的空调区,例如游泳馆等,即使R=1.33仍然有冬季结露危险。运行中常采用避免结露的控制措施:有旁通的系统可关闭热回收支路,打开旁通支路;如果工程允许可暂时停止送排风机的运行等。但产生霜冻取决于低温持续时间、空气流量、空气温湿度、热回收器芯体温度和传热效率等多种因素,防霜冻温度取值较难确定,而且停止风机运行也影响使用。为了保证空调系统在绝大部分时间能够正常工作,规定应通过防结露校核计算,如果排风出口空气相对湿度计算值大于或等于100%,应设置预热装置。

3 “冬季需除湿”,系指如游泳馆等室内有大量散湿量的空调区域。

3.5 风管设计

3.5.3 本条的规定是针对许多工程都未能按要求设计、施工,出现问题的情况很普遍甚至很严重的现象提出来的。有的新风系统阻力很大,风机能耗很大,有的未详细进行阻力计算,尤其是对局部阻力估计不足,所选新风主机压头过小使系统风量不足,出现这些问题的原因主要有两点:

(1)未能认真进行风管设计或施工单位未按设计施工,例如,滥用断面风速很大的矩形箱式管件(所谓的“静压箱”)代替弯管、变径管、三通等管件,使局部阻力巨大。

(2)主机布局或新风采风口、排风口位置不合理,致使通风管道过长;或未能为其他管道提供合理的布置空间,出现风管长短边比过大、管件尺寸和连接不符合规定、风速过大等不合理现象。

因此,应通过设计单位、施工单位、建设单位的共同努力,尽量按本条中的各项规定进行风管设计和施工。

本条推荐风速来源于国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,主要基于经济流速和防止气流在风管中产生再噪声等因素,控制风速对于减少系统阻力也是关键措施,因此在本规程中做出规定。

与风机连锁的密闭风阀主要作用是防止室外冷、热空气侵入,新风系统即使在夜间停用,严寒及寒冷地区室内外空气的温湿度仍相差较大,受压力作用,空气流入或流出室外都将造成大量冷热损失,严重时还会在主机处结露或结冰。为减少冷热损失和防冻,本条规定应采用电动密闭风阀(不采用不严密的机械式防回流阀),密闭风阀的漏风量不大于0.5%。

3.6 气流组织

3.6.2 民用建筑新风系统送、排风方式可分为上送上排、上送下排、下送上排、侧送上排、侧送同侧排、侧送对侧排六种形式(图1)。

图1 新风系统送、排风方式

3.6.3 室内新风出口的出口风速,应根据不同情况通过计算确定,本条推荐的风速范围,是基于常用的送风方式制定的。

3.6.4 确定排风口的吸风速度(即面风速)时,主要考虑了三个因素:一是避免靠近排风口处的风速过大,防止对排风口附近经常停留的人员造成不舒适的感觉;二是不要因为风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能缩小风口断面,以节约投资。

4 施 工

4.2 施 工

4.2.1 民用建筑中对噪音要求不高的场所是指走廊等人员短期停留场所;居住建筑中对噪音要求不高的场所是指厨房、卫生间等部位。

5 调试与验收

5.2 竣工验收

5.2.1 系统工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过新风系统的运转与调试和观感质量的检查,按本规程的要求将质量合格的新风系统工程移交建设单位的验收过程。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

建筑用真空绝热板应用技术规程 JGJ T 416-2017

中华人民共和国行业标准建筑用真空绝热板应用技术规程TechnicalspecifieationforapplicationofvacuuminsulationpanelsforbuildingsJGJ/T416-2017发布日期:2017年0...

2025-05-19