欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中国工程建设标准化协会标准

钢筋混凝土深梁设计规程

CECS 39:92

主管部门:华南理工大学

批准部门:中国工程建设标准化协会

批准日期:1992年6月4日

前言

本规程是根据中国工程建设标准化协会(88)建标字第10号文的通知,由华南理工大学主编,武汉水利电力学院、郑州工学院、上海城市建设学院和浙江大学等单位参加,共同编制而成。

本规程在编制过程中,认真总结了我国近年来在钢筋混凝土深梁方面的科研成果和工程实践经验,广泛征求了有关单位的意见,最后由全国钢筋混凝土结构标准技术委员会审查定稿。

本规程分七章和五个附录。主要是对《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)中的深梁设计方法作了补充并增加开洞深梁、承受间接荷载的深梁和变高度简支深梁的设计规定。

鉴于本规程系初次编制,在应用本规程过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料。如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交广东省广州市石牌华南理工大学建工系,以供今后修订。

中国工程建设标准化协会

1992年6月4日

主要符号

材料性能

Es——钢筋弹性模量;

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;

ftk——混凝土轴心抗拉强度标准值;

fy——钢筋抗拉强度设计值;

作用和作用效应

Fl——局部荷载设计值或集中反力设计值;

M——弯矩设计值;

Ms、Vs——按荷载的短期效应组合计算的弯矩值、剪力值;

V——剪力设计值;

σ——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力;

σss——按荷载的短期效应组合计算的纵向受拉钢筋应力;

σsv——承受间接荷载的附加钢筋的应力;

Fs、qs——按荷载短期效应组合计算的集中荷载值、均布荷载值;

几何参数

a——集中荷载作用中心至靠近该荷载的支座中心的距离;

b、bc——梁、柱的截面宽度;

bh、hh——孔洞的宽度、高度;

br、hr——传递集中荷载构件(挑耳)的宽度、高度;

c——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离;

d——钢筋直径或孔洞直径;

h、hs——深梁的跨中截面、支座截面的高度;

h1——传递集中荷载构件底面至深梁底面的距离;

hu、h1——孔洞的上边至深梁上边缘、孔洞的下边至深梁下边缘的距离;

l0——计算跨度;

ln——净跨度;

lc——深梁支座中心线之间的距离;

ls——深梁支座的支承长度;

la——深梁纵向受拉钢筋的最小锚固长度;

s——间接钢筋网之间的竖向间距或附加竖向吊筋的布置范围;

sh——竖向分布钢筋的水平间距;

sv——水平分布钢筋的竖向间距;

ωmax——深梁按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合影响的最大裂缝宽度;

z——深梁的内力臂,即纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离;

As——纵向受拉钢筋的截面面积;

Ash——间距为sv的一层水平分布钢筋的截面面积;

Asv——间距为sb的一排竖向分布钢筋的截面面积;

A1——混凝土局部受压面积;

Ab——局部受压时的计算底面积;

W——混凝土截面受拉边缘的弹性抵抗矩。

计算系数及其他

αv——孔洞对深梁受剪承载力的影响系数;

β——混凝土局部受压时的强度提高系数;

βcor——配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数;

γ——受拉区混凝土塑性影响系数;

ζ——孔洞对混凝土塑性的影响系数;

η——变高度深梁受剪承载力修正系数;

λ——深梁的剪跨比;

υ——纵向受拉钢筋表面特征系数;

ρ——纵向受拉钢筋配筋率;

ρsh、ρsv——水平分布钢筋、竖向分布钢筋配筋率;

ρv——间接钢筋的体积配筋率;

ρtc——以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数。

第一章 总则

第1.0.1条 为了在钢筋混凝土深梁(以下简称深梁)设计中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规程。

第1.0.2条 本规程适用于工业与民用房屋和一般构筑物中以承受竖向静力荷载为主的深梁设计。水利、港口等工程结构中的深梁设计可参照使用。

对跨高比l0/h≤2的简支梁和跨高比l0/h≤2.5的连续梁,应按深梁设计。

第1.0.3条 本规程根据《建筑结构设计统一标准》GBJ 68-84的原则和《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ 83-85的规定编制。

第1.0.4条 按本规程设计深梁时,尚应遵守《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89和《建筑结构荷载规范》GBJ 9-87的规定,并应符合其他有关现行标准的要求。

第二章 承载能力极限状态计算

第一节 内力计算

第2.1.1条 简支深梁的内力可按一般简支梁计算。

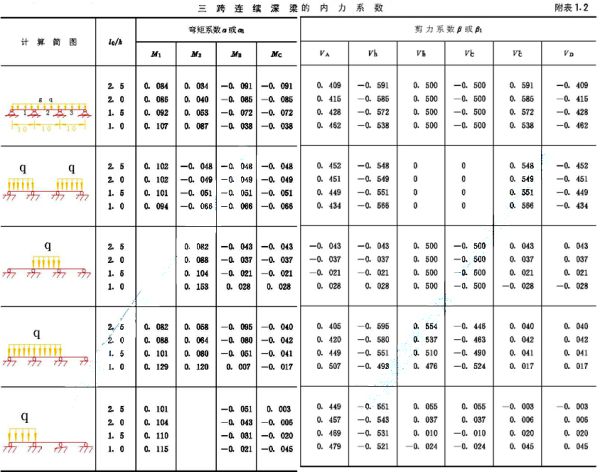

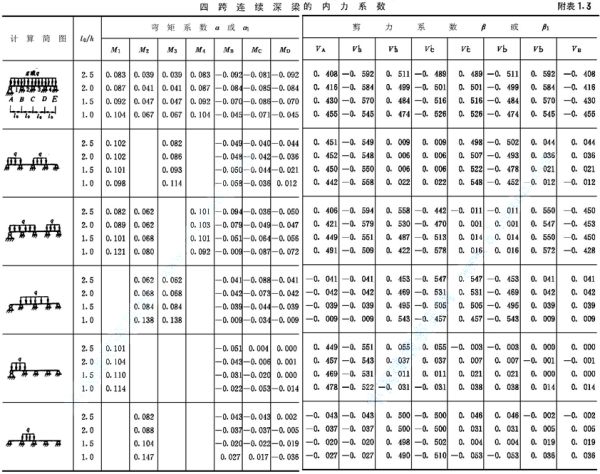

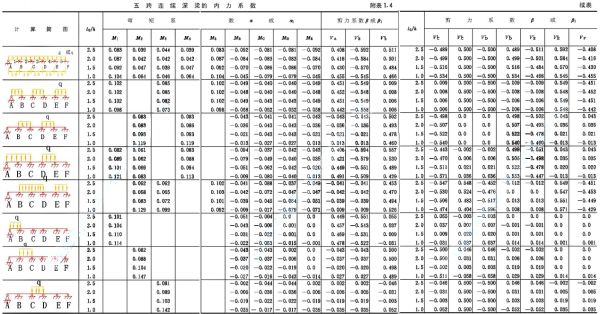

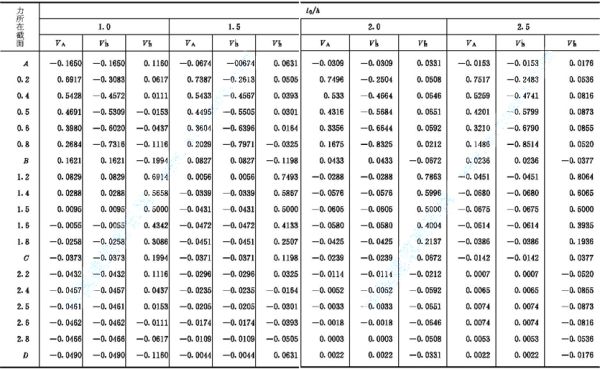

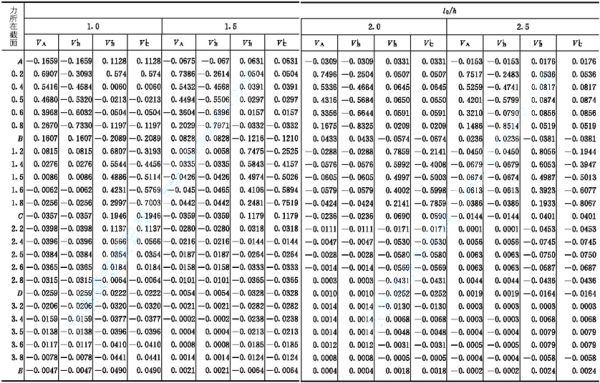

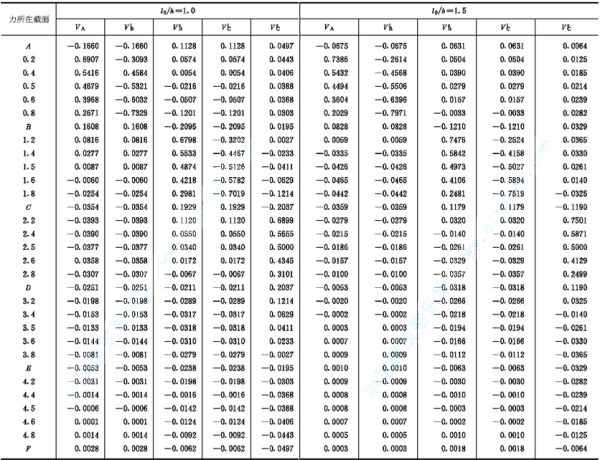

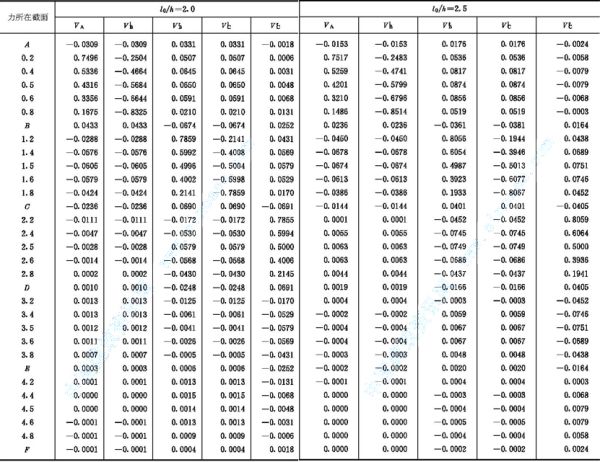

第2.1.2条 连续深梁的内力应按弹性力学平面问题计算。对矩形等截面等跨连续深梁的内力可采用本规程附录一至附录三的图表或公式计算。

第二章 承载能力极限状态计算

第一节 内力计算

第2.1.1条 简支深梁的内力可按一般简支梁计算。

第2.1.2条 连续深梁的内力应按弹性力学平面问题计算。对矩形等截面等跨连续深梁的内力可采用本规程附录一至附录三的图表或公式计算。

第二节 正截面受弯承载力计算

第2.2.1条 深梁的正截面受弯承载力应按下列公式计算:

M≤fyAsz (2.2.1-1)

内力臂z按下列规定取用:

一、对简支深梁和连续深梁的跨中截面

z=0.1(l0+5.5h) (2.2.1-2)

当l0<h时,取z=0.65l0。

二、对连续深梁的支座截面

z=0.1(l0+5h) (2.2.1-3)

当l0<h时,取z=0.6l0。

式中:As——纵向受拉钢筋的截面面积;

z——深梁的内力臂,即纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离;

h——深梁的截面高度;

l0——深梁的计算跨度,可取lc和1.15ln两者中的较小值。此处,lc为支座中心线之间的距离,ln为深梁的净跨。

第三节 斜截面受剪承载力计算

第2.3.1条 深梁受剪截面应符合下列公式要求:

当h/b≤4时

V≤0.2fcbh (2.3.1-1)

当h/b≥8时

V≤0.15fcbh (2.3.1-2)

当4<h/b<8时,按直线内插法取用。

式中:V——深梁的剪力设计值;

b——矩形截面宽度或T形、I形截面的腹板宽度。

第2.3.2条 深梁斜截面的受剪承载力应按下列公式计算:

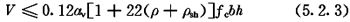

V≤0.12[1+22(ρ+ρsh)]fcbh (2.3.2)

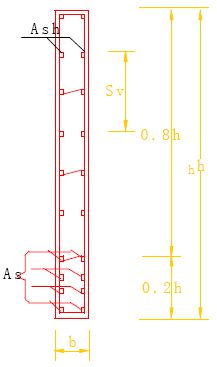

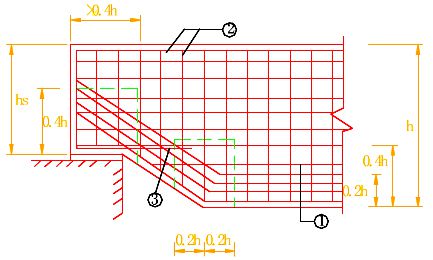

式中:ρ——跨中纵向受拉钢筋配筋率,ρ=As/bh,此处,As为深梁底部0.2h范围内的纵向受拉钢筋截面面积(图2.3.2);

ρsh——水平分布钢筋配筋率,ρsh=Ash/bsv,当ρsh>0.75%时,取ρsh=0.75%,此处,Ash为深梁上部0.8h范围内一层水平分布钢筋截面面积,sv为水平分布钢筋的竖向间距(图2.3.2),当ρsh沿截面高度方向变化时,取各段的加权平均值。

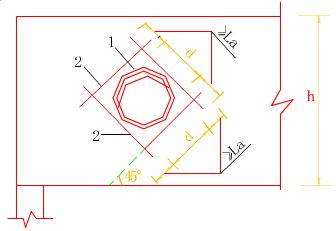

图2.3.2 As和Ash的取值

第2.3.3条 深梁符合下列公式要求时:

V≤0.13fcbh (2.3.3)

可不进行斜截面受剪承载力计算,而仅需根据本规程第4.3.1条、第4.3.2条和第4.3.3条的规定,按构造要求配置分布钢筋。

第四节 局部受压承载力计算

第2.4.1条 在局部荷载或集中反力作用下,深梁应进行局部受压承载力计算。

若深梁的支承长度ls满足下列条件,可不进行支座局部受压承载力计算。

一、边支座:当V≤0.15fcbh时,ls≥0.15h;

当0.15fcbh<V≤0.2fcbh时,ls≥0.2h;

二、中间支座:当V≤0.15fcbh时,ls≥0.25h;

当0.15fcbh<V≤0.2fcbh时,ls≥0.35h。

第2.4.2条 深梁的局部受压承载力应按下列公式计算:

在局部受压面上仅有局部荷载作用时

F1≤βfcA1(2.4.2-1)

在局部受压面上尚有非局部荷载作用时

F1≥β(fc-σ)A1(2.4.2-2)

混凝土局部受压时的强度提高系数β按下列公式计算:

(2.4.2-3)

(2.4.2-3)

式中:F1——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;

A1——局部受压面积;

σ——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力;

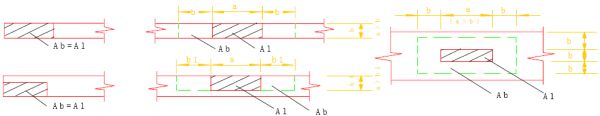

Ab——局部受压时的计算底面积,可根据A1和Ab同心对称的原则确定,一般可按图2.4.2取用。

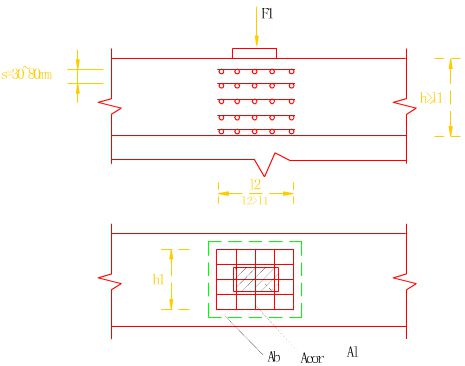

第2.4.3条 当局部受压承载力不满足第2.4.2条的要求时,可在深梁的局部受压部位配置方格网式间接钢筋(图2.4.3),局部受压区的截面尺寸应符合下列公式要求:

F1≤1.5βfcA1(2.4.3-1)

当核芯面积Acor≥A1时,局部受压承载力应按下列公式计算:

F1=(βfc+2ρvβcorfy)A1(2.4.3-2)

图2.4.2 确定局部受压计算底面积Ab

图2.4.3 局部受压配筋

此时,在钢筋网两个方向的单位长度内,钢筋截面面积的较大值与较小值之比不应大于1.5。

式中:βcor——配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数,仍按公式(2.4.2-3)计算,但以Acor代替Ab;

Acor——配置间接钢筋范围内的混凝土核芯面积,但不应大于Ab,且其重心应与A1的重心相重合;

ρv——间接钢筋的体积配筋率(核芯面积Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋体积);

n1、As1——方格网沿l1方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;

n2As2——方格网沿l2方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;

s——间接钢筋网的竖向间距。

第三章 正常使用极限状态验算

第3.0.1条 一般要求不出现垂直裂缝的深梁,应满足下列公式的要求:

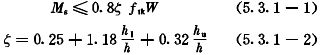

Ms≤0.8ftkW (3.0.1-1)

=1.15+0.08(l0/h) (3.0.1-2)

当l0/h<1时,取l0/h=1。

式中:Ms——按荷载的短期效应组合计算的弯矩值;

ftk——混凝土轴心抗拉强度标准值;

W——混凝土截面受拉边缘的弹性抵抗矩,对矩形截面,W=bh2/6;

γ——受拉区混凝土塑性影响系数。

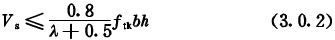

第3.0.2条 一般要求不出现斜裂缝的深梁,应满足下列公式的要求:

式中:Vs——按荷载的短期效应组合计算的剪力值;

λ——验算截面的剪跨比;当集中荷载作用时,取λ=a/h,a为集中荷载作用点至支座中心线的水平距离;当均布荷载作用时,取λ=l0/4h;当集中荷载和均布载共同作用,且集中荷载对支座截面所产生的剪力值占总剪力值的75%以上时,取λ=a/h;上述λ>1.1时,取λ=1.1;λ<0.3时,取λ=0.3。

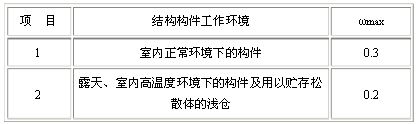

第3.0.3条 在使用阶段允许出现垂直裂缝的深梁,应验算裂缝宽度。按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响所求得的最大裂缝宽度ωmax不应超过表3.0.3的规定。

表3.0.3 深梁最大裂缝宽度允许值(mm)

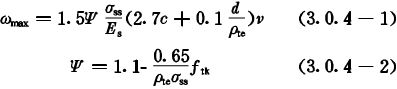

第3.0.4条 在深梁中考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合的影响,其最大垂直裂缝宽度可按下列公式计算:

式中:Ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,当Ψ<0.4时,取Ψ=0.4;当Ψ>1.0时,取Ψ=1.0;当直接承受重复荷载时,取Ψ=1.0;

σss——按荷载的短期效应组合计算的深梁纵向受拉钢筋的应力,σss=Ms/zAs,z为纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离,可按本规程公式(2.2.1-2)计算;

c——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm);

d——钢筋直径(mm);当用不同直径的钢筋时,d取用换算直径4As/μ,此处μ为纵向受拉钢筋截面总周长;

Pte——以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率,Pte=As/Ate,Ate为有效受拉混凝土截面面积,可取Ate=0.4bh;

υ——纵向受拉钢筋表面特征系数,对变形钢筋,取υ=0.7;对光面钢筋,取υ=1.0。

第3.0.5条 深梁可不进行变形验算。

第四章 构造规定

第一节 一般规定

第4.1.1条 深梁的腹板宽度b不应小于140mm。当跨高比l0/h≥1时,其高宽比h/b不宜大于25;当跨高比l0/h<1时,其跨宽比l0/b不宜大于25。深梁侧向宜与其他构件(如楼盖、屋盖)有可靠连接。

第4.1.2条 深梁应采用Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级钢筋,混凝土强度等级不宜低于C20。

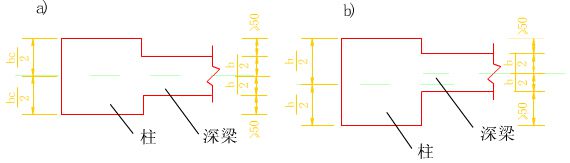

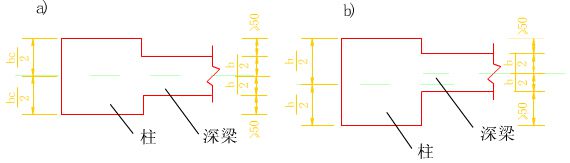

第4.1.3条 支承深梁的柱宜延伸到梁顶以形成加劲肋。深梁中心线宜与柱中心线重合;当不能重合时,深梁任一侧边离柱边的距离不宜小于50mm(图4.1.3)。

图4.1.3 深梁与支柱连接平面

a)梁柱中心线重合;b)梁柱中心线不重合

第四章 构造规定

第一节 一般规定

第4.1.1条 深梁的腹板宽度b不应小于140mm。当跨高比l0/h≥1时,其高宽比h/b不宜大于25;当跨高比l0/h<1时,其跨宽比l0/b不宜大于25。深梁侧向宜与其他构件(如楼盖、屋盖)有可靠连接。

第4.1.2条 深梁应采用Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级钢筋,混凝土强度等级不宜低于C20。

第4.1.3条 支承深梁的柱宜延伸到梁顶以形成加劲肋。深梁中心线宜与柱中心线重合;当不能重合时,深梁任一侧边离柱边的距离不宜小于50mm(图4.1.3)。

图4.1.3 深梁与支柱连接平面

a)梁柱中心线重合;b)梁柱中心线不重合

第二节 纵向受拉钢筋

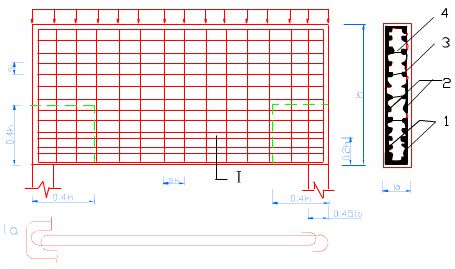

第4.2.1条 深梁的纵向受拉钢筋宜采用较小的直径,并应按下列规定布置:

一、深梁的下部纵向受拉钢筋应均匀地布置在梁下边缘以上0.2h的范围内(图4.2.1-1,图4.2.1-2);

图4.2.1-1 简支深梁钢筋布置图

1—下部纵向受拉钢筋;2—水平分布钢筋;3—竖向分布钢筋;4—拉筋

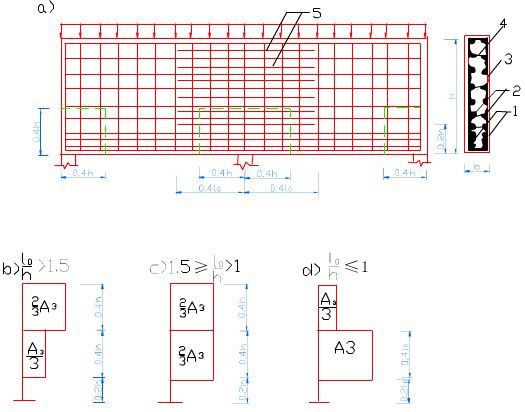

图4.2.1-2 连续深梁钢筋布置图

a)钢筋的布置;b)、c)、d)不同跨高比时,中间支座截面纵向受拉钢筋的配筋比例和布置范围。

1—下部纵向受拉钢筋;2—水平分布钢筋;3—竖向分布钢筋;4—拉筋;5—附加水平钢筋

二、连续深梁中间支座的上部纵向受拉钢筋应按图4.2.1-2规定的分段范围和比例,在各段内均匀布置,并利用水平分布钢筋作为纵向受拉钢筋。当该段计算的配筋率大于水平分布钢筋最小配筋率时,超出部分应配置附加水平钢筋。

对于l0/h≤1.0的连续深梁,在中间支座以上0.2l0至0.6l0高度范围内的配筋率尚不得小于0.5%,不足部分应配置附加水平钢筋。

上述附加水平钢筋可均匀配置在该段支座两边离支座中点距离为0.4l0的范围内(图4.2.1-2a)。

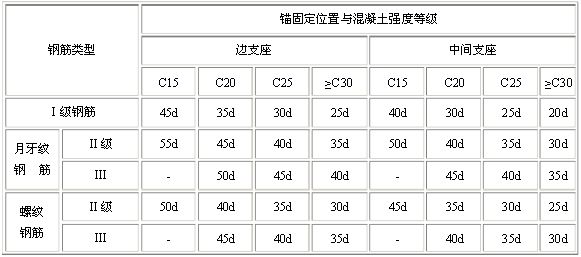

第4.2.2条 深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸入支座,不得在跨中弯起或截断,伸入支座的锚固长度,从支座边缘算起不应小于表4.2.2的规定。对边支座,纵向受拉钢筋应伸至梁端,并在端部沿水平方向弯折锚固;伸入支座的直线段长度不应小于0.45la(图4.2.1-1)。连续深梁的下部纵向受拉钢筋宜贯通全跨;当必须截断时,应伸过中间支座的中心线。

表4.2.2 深梁纵向受拉钢筋的最小锚固长度la

注:①当月牙纹或螺纹钢筋直径大于25mm时,表中la应增加5d采用;

②当混凝土在凝固过程中易受扰动时(如滑模施工),受力钢筋锚固长度宜适当增加;

③在任何情况下,锚固长度不应小于250mm。

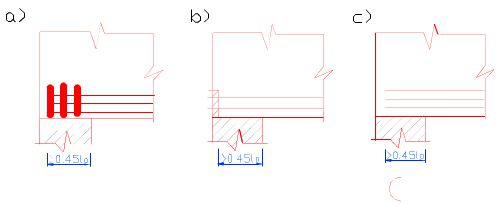

第4.2.3条 当深梁的纵向受拉钢筋在支座的锚固长度不能满足第4.2.2条的规定时,应采取在纵向受拉钢筋上加焊横向短筋(图4.2.3a),或将纵向受拉钢筋可靠地焊在锚固钢板上(图4.2.3b),或将纵向受拉钢筋末端搭接焊成环形(图4.2.3c)等有效锚固措施。

图4.2.3 锚固措施

a)加焊横向短筋;b)加焊锚固钢板;c)搭接焊

第4.2.4条 深梁的纵向受拉钢筋的配筋率ρ=As/bh对于Ⅰ级钢筋应不小于0.2%;对于Ⅱ级或Ⅲ级钢筋应不小于0.15%。

第三节 水平和竖向分布钢筋

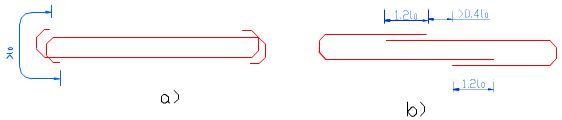

第4.3.1条 深梁应配置不少于两肢的水平和竖向分布钢筋(图4.2.1-1)。水平分布钢筋宜在端部弯折锚固(图4.3.1a)或在中部错位搭接(图4.3.1b);分布钢筋搭接接头面积的百分率应符合有关规范规定。分布钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm,也不宜小于100mm。

图4.3.1 分布钢筋的搭接

a)在端部弯折锚固;b)在中部错位搭接

第4.3.2条 在分布钢筋的最外排两肢之间应设置拉筋。拉筋沿水平和竖直两个方向的间距均不宜大于600mm。在支座处高度与宽度各为0.4h的范围内(图4.2.1-1和图4.2.1-2虚线范围内),拉筋的水平和竖向间距不宜大于300mm。

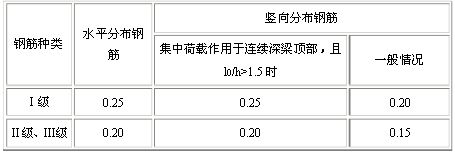

第4.3.3条 水平分布钢筋的配筋率ρsh和竖向分布钢筋的配筋率ρsv不应小于表4.3.3的规定。此处ρsh按本规程第2.3.2条的规定计算;ρsv=Asv/bsh,Asv,为水平截面内间距sh之间的竖向分布钢筋全部截面面积。

表4.3.3 分布钢筋的最小配筋百分率(%)

注:当b≥300mm或有实践经验时,表中数值可相应降低0.05。

第五章 开洞深梁

第一节 一般规定

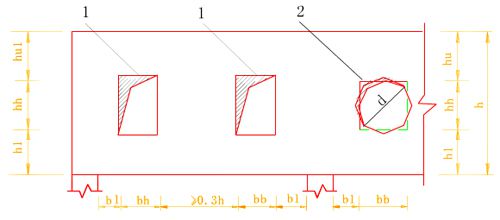

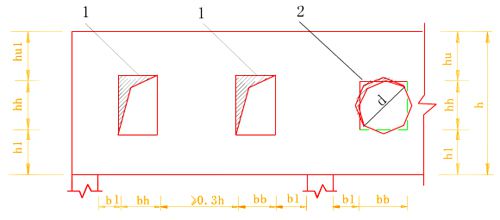

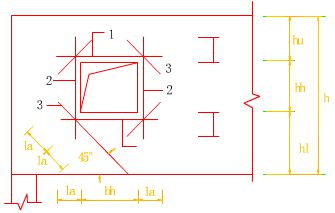

第5.1.1条 在深梁腹板内开有矩形孔洞时,其尺寸和位置应符合下列规定(图5.1.1):

一、孔洞尺寸

bh≤0.5h,hh≤0.5h;

二、孔调位置

hu≥0.2h,h1≥0.2h,h1≥0.15h,且不小于500mm。

此处:bh、hh——孔洞的宽度、高度;

hu、h1——孔洞的上边至深梁的上边缘、孔洞的下边至深梁的下边缘的距离;

b1——支座边缘至孔洞近边的距离;

h——开洞深梁的截面高度,当,h>l0时,上述规定中的h应以l0代替;

三、当一跨内开有二个孔洞时,应对称布置,且水平净间距不应小于0.3h。

图5.1.1 孔洞的尺寸和位置

1—矩形孔洞;2—圆形孔洞化为等效正方形孔洞

第5.1.2条 圆形孔洞可按形心位置和面积不变的原则换算为正方形孔洞,可近似取bh=hh=0.9d,并应符合第5.1.1条的规定(图5.1.1)。

第五章 开洞深梁

第一节 一般规定

第5.1.1条 在深梁腹板内开有矩形孔洞时,其尺寸和位置应符合下列规定(图5.1.1):

一、孔洞尺寸

bh≤0.5h,hh≤0.5h;

二、孔调位置

hu≥0.2h,h1≥0.2h,h1≥0.15h,且不小于500mm。

此处:bh、hh——孔洞的宽度、高度;

hu、h1——孔洞的上边至深梁的上边缘、孔洞的下边至深梁的下边缘的距离;

b1——支座边缘至孔洞近边的距离;

h——开洞深梁的截面高度,当,h>l0时,上述规定中的h应以l0代替;

三、当一跨内开有二个孔洞时,应对称布置,且水平净间距不应小于0.3h。

图5.1.1 孔洞的尺寸和位置

1—矩形孔洞;2—圆形孔洞化为等效正方形孔洞

第5.1.2条 圆形孔洞可按形心位置和面积不变的原则换算为正方形孔洞,可近似取bh=hh=0.9d,并应符合第5.1.1条的规定(图5.1.1)。

第二节 承载力计算

第5.2.1条 开洞深梁正截面受弯承载力可按第2.2.1条计算。

第5.2.2条 开洞深梁受剪截面应满足下列公式的要求:

当h/b≤4时,V≤0.2αvfcbh (5.2.2-1)

当h/b≥8时,V≤0.15αvfcbh (5.2.2-2)

当4<h/b<8时,按直线内插法取用。

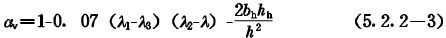

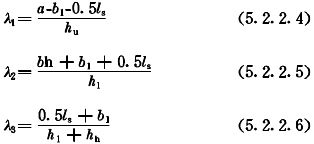

孔洞对深梁受剪承载力的影响系数αv可按下列公式计算:

当αv>1时,取αv=1。

式中:λ——剪跨比,λ=a/h,当均布荷载作用时,取λ=l0/4h0。

与孔洞位置有关的系数λ1、λ2、λ3可按下列公式计算(图5.2.2):

图5.2.2 孔洞尺寸及位置

λ=ctgφ;λ1=ctgφ1;λ2=ctgφ2;λ3=ctgφ3

第5.2.3条 开洞深梁的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

第5.2.4条 开洞深梁如符合下列公式要求时:

V≤0.13αvfcbh (5.2.4)

可不进行斜截面受剪承载力计算,而仅需根据本规程第4.3.1条、第4.3.2条和第4.3.3条的规定,按构造要求配置分布钢筋。

第三节 正常使用极限状态验算

第5.3.1条 一般要求不出现垂直裂缝的跨中开洞深梁,应满足下列公式的要求:

式中:Ms——按荷载的短期效应组合计算的弯矩值;

ζ——孔洞对混凝土塑性的影响系数,当ζ>1时,取ζ=1;

γ——受拉区混凝土塑性影响系数,按(3.0.1-2)式计算;

W——不扣除孔洞的混凝土截面受拉边缘弹性抵抗矩,对矩形截面,W=bh2/6。

第5.3.2条 一般要求不出现斜裂缝的开洞深梁,应满足下列公式的要求:

式中:Vs——按荷载的短期效应组合计算的剪力值。

第5.3.3条 开洞深梁可不进行变形验算。

第四节 构造规定

第5.4.1条 开洞深梁除应符合本规程第四章的构造规定外,尚应满足本节的要求。矩形孔洞的四角宜做成圆角。

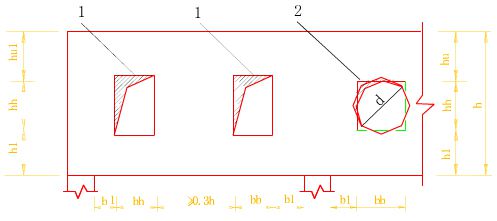

第5.4.2条 当矩形孔洞的长边不大于800mm时,应按下列规定在孔洞四周配置附加钢筋(图5.4.2):

一、孔洞一边的水平附加钢筋截面面积不应小于0.003bhh,或被孔洞切断的水平分布钢筋截面面积的一半,并取二者中的较大值,且不应少于2Φ12;

图5.4.2 长边不大于800mm矩形孔洞配置的附加钢筋

1—水平附加钢筋;2—竖向附加钢筋;3—角部附加钢筋

二、孔洞一边的附加竖向钢筋截面面积不应小于被孔洞切断的竖向分布钢筋截面面积的一半,且不应少于2Φ12;

三、孔洞角部斜向附加钢筋不应少于2Φ12。

附加钢筋的锚固长度la不应小于表4.2.2中的中间支座的最小锚固长度。

第5.4.3条 当矩形孔洞的长边大于800mm时,应在孔洞周边设置暗梁与暗柱(图5.4.3)。水平附加钢筋和竖向附加钢筋可按第5.4.2条的规定取用,但不应少于4Φ12;箍筋间距不应大于200mm,直径不应小于6mm。角部斜向附加钢筋不应少于2Φ16。

图5.4.3 长边大于800mm矩形孔洞配置的附加钢筋

1—水平附加钢筋;2—竖向附加钢筋;3—角部附加钢筋

第5.4.4条 当圆形孔洞的直径不大于900mm时,周边应设置不少于2Φ12的环形附加钢筋及斜向附加钢筋。每侧斜向附加钢筋截面面积不应小于0.0025bd(d为孔洞直径)、或被孔洞切断的水平与竖向分布钢筋截面面积之和的1/4,并取二者中的较大值,且不应少于2Φ12(图5.4.4)。

图5.4.4 直径不大于900mm图形孔洞周边的附加钢筋

1—环向附加钢筋;2—斜向附加钢筋

第5.4.5条 直径大于900mm圆形孔洞周边的附加钢筋可参照第5.4.3条的要求配置。

第六章 承受间接荷载的深梁

第6.0.1条 位于深梁下部或在深梁截面高度范围内的两侧对称集中荷载与均布荷载应全部由附加竖向吊筋或斜向吊筋承担,并宜优先采用封闭形式的竖向吊筋。附加吊筋应伸至梁顶,当l0/h<1时,则可伸至高度等于l0之处。

第6.0.2条 附加吊筋的总截面面积应按下列公式计算:

集中荷载

均布荷载

式中:Asv——承受集中荷载或均布荷载所需附加钢筋的总截面面积;

Fs、qs——按荷载的短期效应组合计算的集中荷载值、均布荷载值;

α——附加吊筋与梁轴线间的夹角;

σsv——附加吊筋的应力:对Ⅰ级钢筋,不应大于130N/mm2,对Ⅱ、Ⅲ级钢筋,不应大于190N/mm2。

第6.0.3条 承受均布荷载所需的附加竖向吊筋应沿梁的全跨均匀布置,间距不应大于200mm。

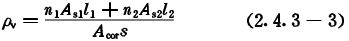

承受集中荷载所需附加竖向吊筋的布置范围应满足下列公式要求:

当h1>hr/2时,s=br+2h1 (6.0.3-1)

当h1≤hr/2时,s=br+hr(6.0.3-2)

且s不大于4br(图6.0.3a)。

式中:s——附加竖向吊筋的布置范围;

br——传递集中荷载的构件(挑耳)宽度;

hr——传递集中荷载的构件高度;

h1——传递集中荷载的构件底面至深梁底面的距离。

承受集中荷载所需的附加斜向吊筋可按图6.0.3b的要求布置。

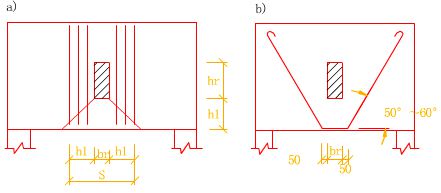

图6.0.3 在深梁截面高度范围内有集中荷载作用时附加吊筋的布置

a)附加竖向吊筋;b)附加斜向吊筋

第6.0.4条 承受间接荷载的挑耳,当荷载作用点到梁侧面的距离小于挑耳高度时,可按牛腿设计;当大于挑耳高度时,可按悬臂梁设计。

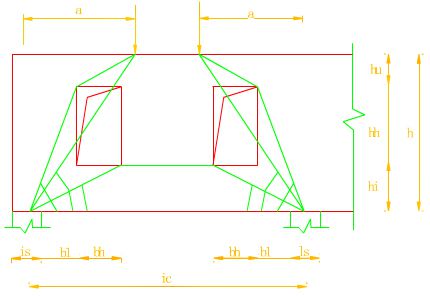

第七章 变高度简支深梁

第一节 一般规定

第7.1.1条 对于矩形截面简支深梁,当梁端的截面高度沿梁轴线方向呈直线变化,且符合l0/h≤2的条件和第7.1.2条的规定时,可按本章设计。此处,h为变高度深梁跨中截面高度,l0为计算跨度,可按第2.2.1条规定取用。

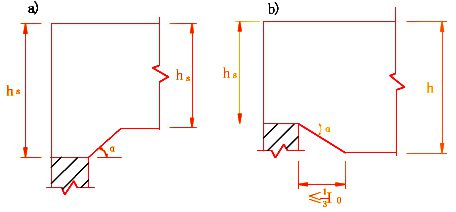

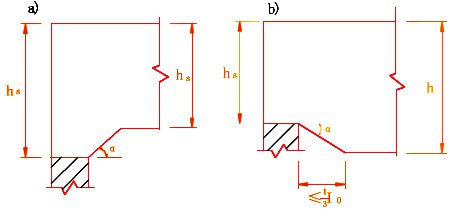

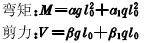

第7.1.2条 变高度深梁分为加腋深梁与下折式深梁两类(图7.1.2),其尺寸应符合下列要求:

图7.1.2 两类变高度深梁

a)加腋深梁;b)下折式深梁

一、加腋深梁(hs>h)

V≤0.18fcbh (7.1.2-1)

hs≤1.4h (7.1.2-2)

tgα≤0.8 (7.1.2-3)

二、下折式深梁(hs>h)

V≤0.15fcbh (7.1.2-4)

hs≥0.7h (7.1.2-5)

tgα≤0.7 (7.1.2-6)

且受拉边缘弯起点至支座边的距离不应大于l0/3。

式中:hs——变高度深梁支座截面的高度;

α——变高度深梁的倾斜受拉边与水平线之间的夹角。

第7.1.3条 变高度简支深梁的内力可按一般简支梁计算。

第七章 变高度简支深梁

第一节 一般规定

第7.1.1条 对于矩形截面简支深梁,当梁端的截面高度沿梁轴线方向呈直线变化,且符合l0/h≤2的条件和第7.1.2条的规定时,可按本章设计。此处,h为变高度深梁跨中截面高度,l0为计算跨度,可按第2.2.1条规定取用。

第7.1.2条 变高度深梁分为加腋深梁与下折式深梁两类(图7.1.2),其尺寸应符合下列要求:

图7.1.2 两类变高度深梁

a)加腋深梁;b)下折式深梁

一、加腋深梁(hs>h)

V≤0.18fcbh (7.1.2-1)

hs≤1.4h (7.1.2-2)

tgα≤0.8 (7.1.2-3)

二、下折式深梁(hs>h)

V≤0.15fcbh (7.1.2-4)

hs≥0.7h (7.1.2-5)

tgα≤0.7 (7.1.2-6)

且受拉边缘弯起点至支座边的距离不应大于l0/3。

式中:hs——变高度深梁支座截面的高度;

α——变高度深梁的倾斜受拉边与水平线之间的夹角。

第7.1.3条 变高度简支深梁的内力可按一般简支梁计算。

第二节 承载力计算

第7.2.1条 变高度深梁的正截面受弯承载力可按第2.2.1条的规定计算,但公式中的h应取跨中截面高度。

第7.2.2条 变高度深梁的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

V≤0.12[η+22(ρ+ρsh)]fcbh (7.2.2-1)

受剪承载力修正系数η按下列规定采用:

一、加腋深梁

η=1.25(hs/h)-0.25 (7.2.2-2)

二、下折式深梁

η=hs/h+25ρsinα 且η≤1 (7.2.2-3)

式中,ρ和ρsh均为跨中截面的配筋率,并应按第2.3.2条的规定计算。

第7.2.3条 变高度深梁应按第二章第四节的规定验算支座和集中荷载作用处的局部受压承载力。

第三节 正常使用极限状态验算

第7.3.1条 一般要求不出现裂缝的变高度深梁可按第3.0.1条和第3.0.2条进行抗裂验算。公式中的h取跨中截面高度。

第7.3.2条 在使用阶段允许出现裂缝的变高度深梁,可按第3.0.3条和第3.0.4条进行裂缝宽度验算,验算时h均取跨中截面高度。

第7.3.3条 变高度深梁可不进行变形验算。

第四节 构造规定

第7.4.1条 变高度深梁除应符合本规程第四章的构造规定外,尚应满足本节的构造要求。

第7.4.2条 加腋深梁的纵向受拉钢筋应均匀布置在下部0.2h范围内,并全部伸入支座,不得弯起或向下弯护(图7.4.2)。在支座处的锚固应符合第4.2.2条和第4.2.3条的规定。

图7.4.2 加腋深梁的钢筋配置

第7.4.3条 在加腋深梁中,沿梁端受拉边应设置不少于2Φ12的构造钢筋(图7.4.2)。在支座区的高度和宽度各为0.4hs的范围内(图7.4.2中虚线范围内),分布钢筋之间的拉筋应按第4.3.2条的规定加密。

第7.4.4条 下折式深梁的纵向受拉钢筋应均匀布置在下部0.2h范围内,且全部在变高度处沿倾斜面弯起和伸入支座(图7.4.4),其锚固要求应符合第4.2.2条和第4.2.3条的规定。

第7.4.5条 在下折式深梁的梁端下部应设置水平拉结钢筋(图7.4.4中的钢筋③),其截面面积应按下列公式计算:

As≥(1.1V/fy)tgα (7.4.5)

图7.4.4 下折式深梁的钢筋配置

①—纵向受拉钢筋;②—水平和竖向分布钢筋;③—水平拉结钢筋

水平拉结钢筋不应少于2Φ12,两端应沿水平方向弯折锚固,从支座边缘算起的两边的锚固长度均应符合第4.2.2条的规定。

第7.4.6条 下折式深梁的支座区和纵向受拉钢筋弯起处的高度和宽度各为0.4h的范围内(图7.4.4中虚线范围内),分布钢筋之间的拉筋均应按第4.3.2条的规定加密。

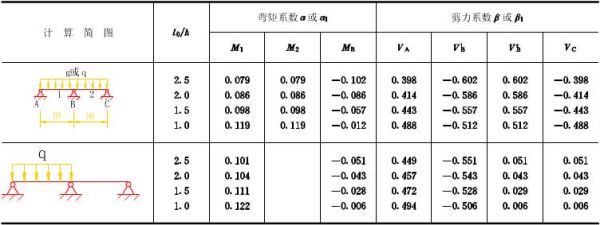

附录一 等跨等截面连续深梁在均布荷载作用下的内力系数

两跨连续深梁的内力系数 附表1.1

附录二 等跨等截面连续深梁在集中荷载作用下的内力系数

剪力:V=βF

弯矩:按表列系数求剪力后,根据求得的剪力计算弯矩

两跨连续深梁的内力系数 附表2.1

三跨连续深梁的内力系数 附表2.2

四跨连续深梁的内力系数 附表2.3

五跨连续深梁的内力系数 附表2.4

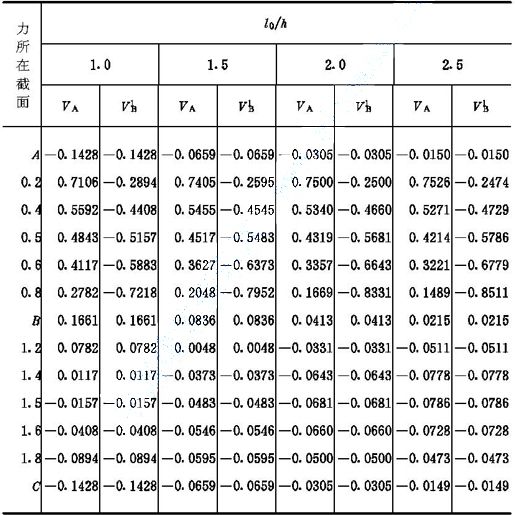

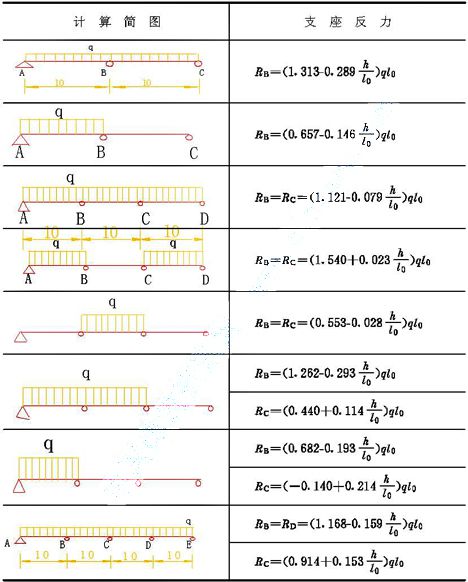

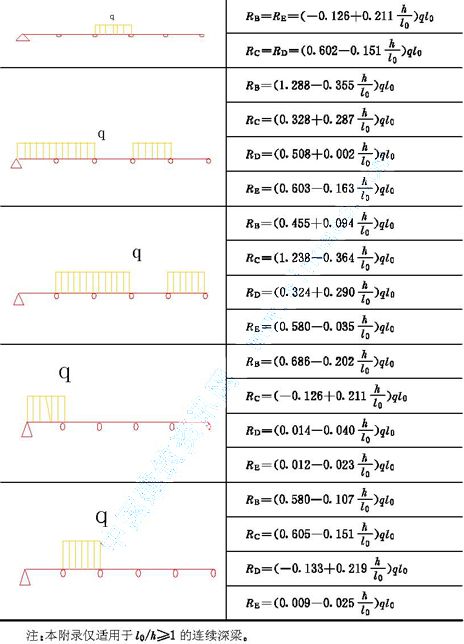

附录三 等跨等截面连续深梁支座反力计算公式

均布荷截作用下的支座反力计算公式 附表3.1

集中荷载作用下的支座反力计算公式 附表3.2

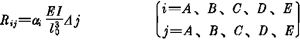

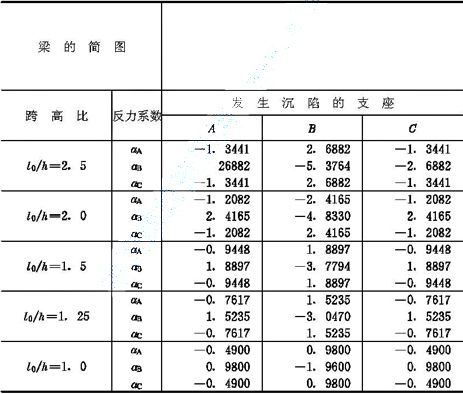

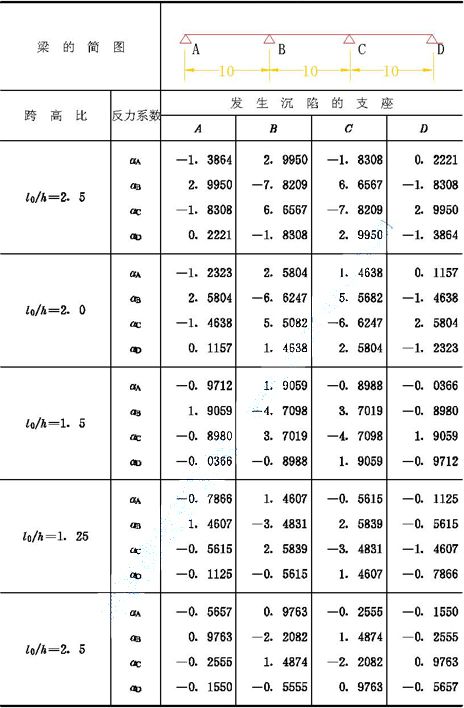

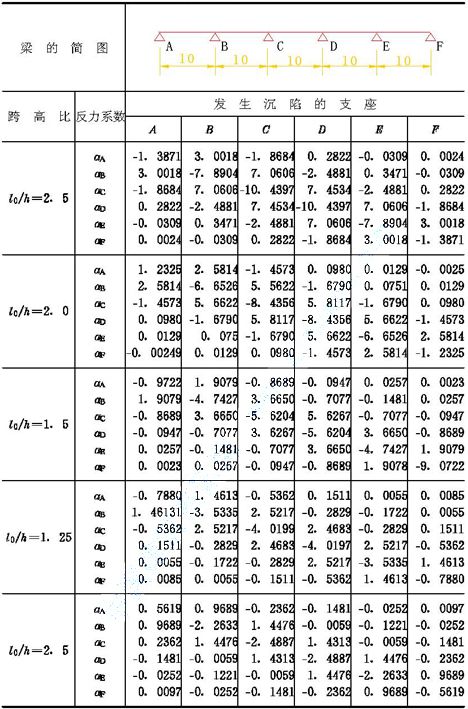

附录四 等跨等截面连续深梁在支座沉陷影响下的反力系数

支座反力

式中:Rij——第i个支座沉陷△j引起第i个支座的反力值,向上为正,向下为负;

αi——第i个支座的反力系数;

△j——第j个支座的沉陷量,向下为正,向上为负;

E——混凝土的弹性模量;

I——深梁截面的惯性矩,对矩形截面, ;

;

l0——计算跨度。

两跨连续深梁的反力系数 附表4.1

三跨连续深梁的反力系数 附表4.2

四跨连续深梁的反力系数 附表4.3

五跨连续深梁的反力系数 附表4.4

本规程用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1.表示很严格,非这样作不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样作的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3.对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的:

正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。

附加说明 本规程主编单位、参加单位和主要起草人名单

主编单位:华南理工大学

参加单位:武汉水利电力学院

郑州工学院

上海城市建设学院

浙江大学

主要起草人:陈止戈 钱国梁 龚绍熙 刘岳 刘立新 朱暾 黄小许

审查单位:全国钢筋混凝土标准技术委员会

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

『GB50038-2005』人民防空地下室设计规范

中华人民共和国国家标准人民防空地下室设计规范CodefordesignofcivilairdefencebasementGB50038-2005主编部门:国家人民防空办公室批准部门:中华人民共和国建设部施...

2025-05-19

『CJJ32-2011』含藻水给水处理设计规范

...

2025-05-19

呼伦贝尔建筑市场不良行为记录公示第一期

2住房城乡建设部调研江苏省老旧街区更新改造工作

3宿松县住建局开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课

4广东省交通运输厅关于征求《近零碳高速公路服务区技术指南 建设要求与运营期评价(送审稿)》意见的通知

5襄阳2025年第二十五批施工劳务企业备案信息公开表

6台州市房管与征收事务中心(台州市城建档案馆)编外用工面试成绩公布

7关于公开征求《遂昌县医疗保障局 遂昌县卫生健康局 遂昌县民政局 遂昌县残疾人联合会 关于组建遂昌县“多评合一”评估专家库的通知(征求意见稿)》意见公告的采集情况

8广东省交通运输厅关于2025年第六批公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审专家意见的公示