欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中国工程建设协会标准

数据中心网络布线技术规程

Technical specification for generic cabling system of data

center infrastructure

T/CECS 485-2017

主编单位:中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会

批准部门:中国工程建设标准化协会

施行日期:2017年12月1日

中国工程建设标准化协会公告

第306号

关于发布《数据中心网络布线技术规程》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2013年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2013]119号)的要求,由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会等单位编制的《数据中心网络布线技术规程》,经本协会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS 485-2017,自2017年12月1日起施行。

中国工程建设标准化协会

二〇一七年十月二十日

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2013年第二批工程建设协会标准制定、修订计划>的通知》(建标协字[2013]119号)要求,由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会会同有关单位组成的编制组,在经过广泛调查研究,认真总结国内数据中心综合布线技术实际应用经验,根据国内数据中心综合布线的技术特点,参考国内外相关的技术标准,并在公开征求意见的基础上,制定本规程。

本规程共分7章,主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,设计,路由与空间设计,网络布线管理,施工与测试验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会(CECS/TC 13)负责日常管理并负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会综合布线工作组(地址:北京市西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦A座4层B-C室,邮政编码:100044)。

主编单位:中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会

参编单位:3M(中国)有限公司、TCL——罗格朗国际电工(惠州)有限公司、北京真视通科技股份有限公司、泛达网络产品国际贸易(上海)有限公司、福禄克测试仪器(上海)有限公司、罗森伯格亚太电子有限公司、美国康宁公司、美国康普公司、美国西蒙公司、莫仕商贸(上海)有限公司、耐克森凯讯(上海)电缆有限公司、瑞特科技有限公司、上海天诚通信技术有限公司、深圳市纬海技术有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、泰科电子(上海)有限公司、同方股份有限公司、长飞光纤光缆有限公司

主要起草人:吴健、陈宇通、尹岗、许楠、孙慧永、王君原、程新生、房毅、刘界民、王为、姜惠芬、柴武、刘凌云、阎传文、李刚、杨艳红、郑巍、黎镜锋、林帆、梁俊

主要审查人:钟景华、朱立彤、焦建欣、操明立、董青、曲来莹、王志强、张文才、孔令军

1 总则

1.0.1 为规范数据中心的网络布线工程,确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行,做到技术先进、经济合理,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、网络布线改建和扩建的数据中心网络布线工程。

1.0.3 数据中心的网络布线工程除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 进线间(ER) entrance room

提供数据中心与外部网络的互联。进线间可以看作是数据中心内与外部网络布线系统的接入点。

2.0.2 主配线区(MDA) main distribution area

网络布线系统的汇集中心。

2.0.3 水平配线区(HDA) horizontal distribution area

HDA用于服务一个或者多个EDA。HDA可包含水平交叉连接配线至EDA。

2.0.4 中间配线区(IDA) intermediate distribution area

位于MDA和HDA之间的配线区。

2.0.5 设备配线区(EDA) equipment distribution area

EDA是分配给终端设备的配线区域或者空间。

2.0.6 区域配线区(ZDA) zone distribution area

ZDA是在水平交叉连接和终端设备出口之间设置的集合点。

2.0.7 置顶模型(TOR)(top of rack)

交换机位于每个服务器机柜的顶端。

2.0.8 列中模型(MOR)(middle of rack)

交换机位于每排/列服务器机柜的中间。

2.0.9 列头模型(EOR)(end of rack)

交换机位于每列服务器机柜的末端。

2.0.10 光时域反射计(OTDR) opitical time domain reflectometer

通过光时域反射技术测试光纤的仪器。

3 基本规定

3.0.1 数据中心网络系统应根据用户需求和技术发展状况进行规划和设计。

3.0.2 数据中心综合布线系统设计中辅助区、支持区和行政管理区布线系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。

3.0.3 数据中心综合布线系统应根据网络架构进行设计。

4 设计

4.1 一般规定

4.1.1 数据中心网络布线设计应满足开放性、灵活性、可靠性的要求。

4.1.2 设计流程宜满足下列要求:

1 确定数据中心的等级,确定冗余性要求。

2 分析关键设备数量及连接方式,进行分区。

3 初步规划网络布线拓扑结构,选择合理的网络布线结构。

4 确定技术等级应用特性,应包括选择线缆和敷设方式。

5 完成系统设计方案和平面图。

4.2 设计要求

4.2.1 数据中心的网络架构及网络布线构架应采用分层的体系结构。

4.2.2 进线间设置应在主机房之外。

4.2.3 主配线区域宜设置在主机房内。

4.2.4 HDA可合并到MDA中。

4.2.5 数据中心中铜缆应支持小于15m的短链路应用。

4.2.6 EDA不应替代ER、MDA、HDA的服务功能。

4.2.7 IDA可提高HDA与设备间配置灵活性的大型机房中。

4.2.8 ZDA仅设置无源设备,并且与HDA间至少应分隔15m。

4.3 系统结构

4.3.1 基本结构应含有一个或多个进线间,一个或多个MDA以及一个或多个HDA。

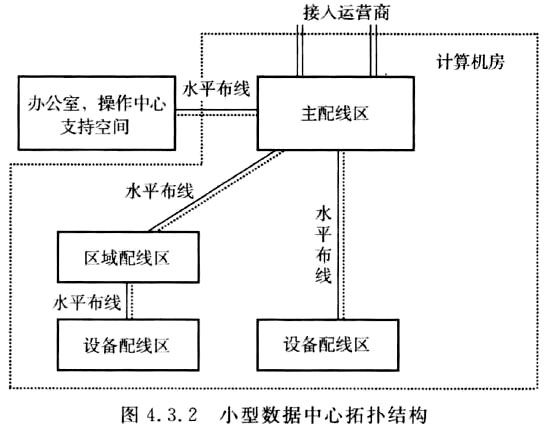

4.3.2 集中式数据中心宜将主交叉连接、水平交叉连接集中到单独的MDA中,网络设备宜位于主配线区(图4.3.2)。

4.3.3 大型数据中心宜采用分布式的结构(图4.3.3)。

4.3.4 冗余设计应根据不同的应用级别在MDA、HDA、IDA、EDA间完成。

4.3.5 不同级别的冗余要求应符合表4.3.5的规定。

4.3.6 在矩阵构架中宜考虑40G/100G的水平接入能力和TOR应用(图4.3.5)。

4.4 基本设计方法

4.4.1 基本设计方法应根据规模采用集中式设计和分布式设计。

4.4.2 TOR交换机或机架交换机应安装在服务器机柜的顶端。

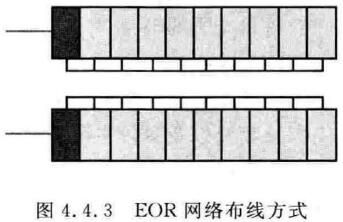

4.4.3 EOR网络布线方式应将网络设备和配线架集中部署在每列的一侧或两侧位置(图4.4.3)。

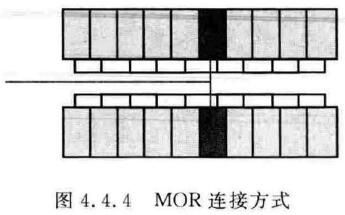

4.4.4 MOR应将网络设备和配线架部署在每列的中间位置(图4.4.4)。

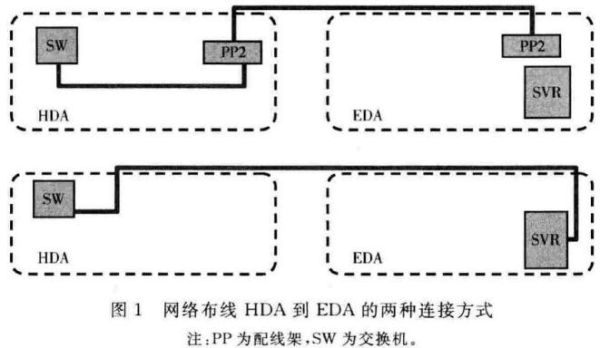

4.4.5 分布式网络布线方式中,HDA与EDA之间可采用结构化布线或直接连接。

4.4.6 在数据中心可混合使用集中式、TOR、MOR和EOR四种布线方式。

4.4.7 服务器机柜内布线设计应了解下列信息:

1 第一排服务器机柜的数量及服务器机柜的总排数;

2 主机房内服务器机柜的位置;

3 服务器机柜的高度、宽度和深度;

4 每个机柜的铜缆和光缆的数量;

5 铜缆及光缆布线的等级。

4.4.8 存储机柜内布线设计应了解下列信息:

1 每列SAN交换机连接存储机柜的数量;

2 存储机柜的列数;

3 主机房内存储机柜所处的位置;

4 每个机柜的铜缆和光缆的数量;

5 铜缆及光缆布线的等级。

4.4.9 网络机柜内布线设计应了解下列信息:

1 每排网络机柜的数量以及每排中网络机柜的位置;

2 网络机柜的长宽高尺寸;

3 交接机的位置及数量;

4 每个网络机柜铜缆连接点的数量以及上联的光连接数量;

5 铜缆及光缆布线的等级。

4.4.10 配线机柜内布线设计应了解下列信息:

1 每个配线机柜内铜缆与光纤的数量;

2 配线柜的数量与位置;

3 配线柜的长宽高尺寸;

4 铜缆及光缆布线的等级。

4.4.11 布线设计应根据应用类型及布线方式确定等级与数量。

4.5 传输性能要求

4.5.1 网络布线线缆等级与对应的传输性能应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311中的有关规定。

4.5.2 光纤连接器可采用双工LC、MPO连接器。当采用MPO连接器时,应综合考虑极性、可升级性。

4.5.3 承担数据业务的主干子系统应采用OM3/OM4多模光缆、单模光缆或6A类及以上对绞电缆,传输介质各组成部分的等级应保持一致,并应采用冗余配置。

4.5.4 A级机房应采用CMP铜缆和OFNP光缆。

5 路由与空间设计

5.1 一般规定

5.1.1 数据中心宜采用上走线方式。

5.1.2 数据中心宜采用开放式布线。

5.1.3 配线较密集区域宜采用开放式机架。

5.2 机柜机架设计

5.2.1 机柜或机架应面对面、背对背排列以形成热通道和冷通道。

5.2.2 在配线集中区域,机柜与机架中应留有足够的理线空间。

5.2.3 地板上应按实际使用需要开出线口,出线口周边应套装索环或固定扣,减振器或毛刷可安装在开口处阻塞气流。

5.2.4 机柜机架的摆放应满足下列要求:

1 机柜和机架的摆放位置应与照明设施的安装位置相协调,应保持机柜门前端与后端有充足的照明进行作业。

2 机架和机柜的高度不应超过2.4m。

3 机柜中应在设备与门之间保留1m及以上的自由空间。

4 当采用角型配线架时,应调整机柜门与设备安装平面之间的距离。

5 机柜和机架设置时,前面或后面边缘应沿地板板块边缘对齐排列。

5.3 线槽和路由设计

5.3.1 网络布线初次安装线缆填充率应小于40%。

5.3.2 网络布线数据线缆与电力线缆的间距要求应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。

5.3.3 主机房地面设计应满足使用功能要求,当铺设防静电活动地板时,活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定,并应符合下列规定:

1 活动地板下的空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于250mm。

2 活动地板下的空间既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于500mm。

5.3.4 铜缆线路宜和光纤线路分开线槽敷设。在光纤数量较多时,或光纤跳线跨越机柜跳线时,宜采用专用光纤线槽。

5.3.5 线缆管槽不得阻挡消防设施的正常工作。

5.4 屏蔽与接地

5.4.1 网络布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V/m时,宜采用屏蔽网络布线系统进行防护。

5.4.2 用户对电磁兼容性有较高的要求时,宜采用屏蔽网络布线系统。

5.4.3 网络布线数据中心中所有屏蔽系统应双端接地。不得只做单端接地。

5.4.4 屏蔽网络布线系统采用的电缆、连接器件、跳线、设备电缆都应是屏蔽的,并应保持屏蔽层的连续性。

5.4.5 采用屏蔽网络布线系统时,应有良好的接地系统。保护地线的接地电阻值,单独设置接地装置时,不应大于4Ω;采用共用接地装置时,不应大于1Ω。

6 网络布线管理

6.1 一般规定

6.1.1 标识管理应符合下列规定:

1 网络布线的每一组件都应有唯一的标识符,并设置标签。

2 网络布线的标识应清晰可见,不宜脱落。

3 对于缆线走向的信息宜采用统一的规定。

6.1.2 不同用途的配线区宜采用色标进行区分。

6.1.3 文档记录与保存宜采用计算机进行。

6.2 智能布线设计

6.2.1 A级机房宜采用智能布线设计。

6.2.2 智能布线的设计中宜采用双端交叉配线设计。

7 施工与测试验收

7.1 一般规定

7.1.1 数据中心的网络布线的施工应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312和《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462的有关规定。

7.1.2 智能系统安装应符合厂家安装手册要求。

7.1.3 捆扎中宜采用尼龙扎带。

7.1.4 线缆安装施工过程中,应符合下列规定:

1 多根线缆一捆,每根线缆都应理直。

2 单根线缆应无打结、无扭曲、无破皮。

3 线缆间不得相互绞缠、交叉。

4 桥架应全程理线。

5 线缆扎应整齐,每个扎带之间应保持等距。

6 桥架下线处应有下线板。

7 未完工线缆端头应有保护。

8 标签应按统一位置粘贴,无起翘、无倾斜。

7.2 预端接系统安装

7.2.1 敷设前应根据现场机柜摆布及线槽路由逐条核算线缆长度。

7.2.2 MPO连接接续时,应正确了解MPO带针与不带针的正确匹配关系。

7.2.3 MPO系统中各组件应采用统一的极性方法。

7.2.4 预端接光缆在安装过程中,应具备光缆接头及端面的查看工具及清洁工具。

7.2.5 施工中应注意MPO光纤连接器和MPO插孔的洁净度保护,防止灰尘进入。连接器在插入适配器之前应进行清洁。

7.3 测试对象

7.3.1 测试前应确定测试方式及测定目标。

7.3.2 数据中心中的光纤测试应采用双向双波长测试。

7.3.3 测试前应做好仪表校准和参考值的设定。

7.4 测试参数

7.4.1 测试参数应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。

7.4.2 光纤系统应采用二级测试标准。

7.4.3 光缆测试参数应包括插入损耗、长度、连接点损耗、回波损耗和端面质量评估。

7.5 仪器基本要求

7.5.1 测试仪器应为数字线缆分析仪。仪器测试频率覆盖范围不应少于Cat6 1MHz-250MHz;Cat6A 1MHz-500MHz;Cat7 1MHz-600MHz;Cat7A 1MHz-1000MHz;Cat8 1MHz-2000MHz。

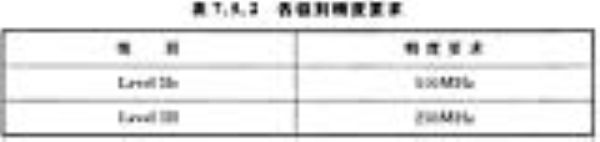

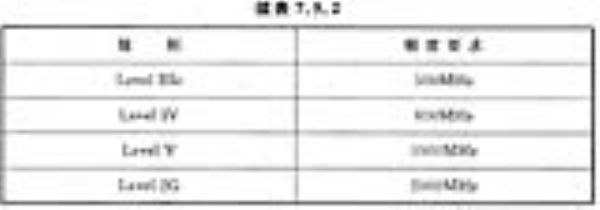

7.5.2 精度应符合以下规定:

1 电缆Cat7/Class FA及其以下精度V级,Cat8精度2G级。

2 光纤OTDR事件盲区不应大于1m。

3 各级别精度要求应符合表7.5.2的规定。

7.5.3 仪器应支持居中性/兼容性鉴定。

7.5.4 仪器应支持国家现行相关标准。

7.5.5 光纤测试仪器应支持EF光源。

7.5.6 铜缆测试仪器应支持外部串扰测试能力。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《综合布线系统工程验收规范》GB 50312

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462

中国工程建设协会标准

数据中心网络布线技术规程

T/CECS 485-2017

条文说明

1 总则

1.0.1 数据中心综合布线系统是数据中心最基础的物理连接系统,没有这个最基础的物理连接系统,那么一切数据交换都是空谈。本规程是国家现行标准中主机房布线设计部分和《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462的深化。

2 术语

2.0.1 进线间管理着外部网络与数据中心网络布线系统的接口,这里设置用于分界的硬件。

2.0.2 设置在数据中心的核心管理区域,MDA包含核心路由器,核心局域网交换机和核心存储网交换机等核心网络设备,同时还包括作为数据中心结网络布线的主交叉连接。

4 设计

4.1 一般规定

4.1.2 根据模块化特征进行分区,根据空间或功率的高密度、中密度、低密度的应用,建立不同类型的网络布线模型。

4.2 设计要求

4.2.1 分层构架优点在于可扩展、高性能、冗余、易于管理、安全、方便维护。

4.2.2 根据冗余级别或层次要求的不同,进线间需要两个。数据中心可以包含多个进线间,以提供额外的备份和容错。

4.2.3 当数据中心分布在建筑中的多个楼层时,MDA是网络布线的汇集点。MDA应包括主交叉连接。对于多租户的数据中心MDA可以位于一个单独的房间。

4.3 系统结构

4.3.3 大型数据中心可占用多个楼层或多个房间,宜在每个楼层或每个房间设立中间配线区域IDA。当线路的长度受到限制时,可设置额外的进线间。

4.3.6 矩阵构架是二层或一层的网络构架,可为任意两个交换机节点提供低延迟和高带宽的通信。

4.4 基本设计方法

4.4.1 小型数据中心宜采用集中式直连式网络布线,集中式网络构架采用直连方式,EDA线缆直接连到MDA。大型数据中心宜采用分布式网络布线。分布式的布线系统架构有EOR、MOR和TOR三种网络布线。

4.4.2 TOR交换机和服务器在机柜内跳线可直接连接。

4.4.3 有冗余和容错设计的数据中心EOR设计,宜在服务器机柜列设置多个列头柜。

4.4.5 HDA与EDA间的结构化布线和直接连接的设计如图1。

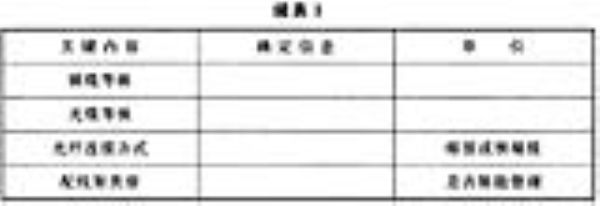

4.4.11 等级与数量确定可通过表1完成。

4.5 传输性能要求

4.5.3 此条规定是为保证网络系统运行稳定可靠。传输介质主要是指设备缆线、跳线和配线设备。冗余配置的要求主要针对A级和B级数据中心的布线,对于C级电子信息系统机房的布线,可根据具体情况确定。主干布线应具备支持10Gbps、40Gbps和100Gbps网络的能力。

5 路由与空间设计

5.1 一般规定

5.1.1 采用上走线方式时,有利于地板下空间的空气流动。当采用地板下走线时,线缆路由宜设计在热通道下方。

5.2 机柜机架设计

5.2.1 在没有满设备安装的机柜中,宜采用空白挡板以防止“热通道”气流进入“冷通道”造成迂回气流。

5.2.2 机柜深度要求足够安放计划好的设备,包括在设备前面和后面预留足够的网络布线空间、装有方便走线的线缆管理器、电源插座、接地装置和电源线。

5.3 线槽和路由设计

5.3.3 防静电活动地板的铺设高度,应根据实际需要确定,当仅敷设电缆时,其高度宜为250mm左右;当既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,可根据风量计算其高度,并应考虑布线所占空间,不宜小于500mm。当机房面积较大时,线缆较多时,应适当提高活动地板的高度。当电缆敷设在活动地板下时,为避免电缆移动导致地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨;当同时兼作空调静压箱时,为减少空气的含尘浓度,地面和四壁应选用不易起尘和积灰、易于清洁且具有表面静电耗散性能的饰面涂料。

5.4 屏蔽与接地

5.4.4 采用屏蔽网络布线系统时,各个网络布线链路的屏蔽层在整个网络布线链路上应保持连续性。屏蔽网络布线系统中所选用的信息插座、对绞电缆、连接硬件、跳线等网络布线器件组成的网络布线链路均应具有良好的屏蔽及导通特性。

6 网络布线管理

6.2 智能布线设计

6.2.1 智能布线需要相应的硬件和软件支持,硬件应包括电子配线架和相应的管理器。

6.2.2 在交叉连接区域,采用双端配线架的设计,可以将智能管理的自动化程度充分发挥出来。智能系统的硬件可布置于HDA和MDA等需要对跳线连接集中管理的交叉连接区域中。在区域化构架及混合构架中,智能网络布线系统的硬件可布置于任何需要对跳线连接集中管理的连接区域中。

7 施工与测试验收

7.2 预端接系统安装

7.2.3 MPO有不同的极性管理方法,包括A、B和C三种标准方法。同一机房中应采用同一极性管理方法。

7.3 测试对象

7.3.1 测试对象分元件级、链路级和应用级测试。典型的数据中心测试对象是配线架到配线架的链路级测试。

7.4 测试参数

7.4.1 铜缆测试标准除了常规参数外,可增加以下要求:

(1)屏蔽层接地宜两端测试;

(2)10G及以上高速链路可增加外部串扰测试、TCL、ELTCL等参数;

(3)屏蔽层接地测试要求能识别链路虚接地;

(4)POE供电链路需要增加电阻不平衡参数;

(5)不平衡电阻,横向转换损耗TCL和等效横向转换传输损耗ELTCTL等参数。

7.4.2 数据中心对链路总损耗、各连接点的损耗及其回波损耗、异质光纤混用等比较敏感,应采用光纤二级测试标准,二级测试包括了损耗测试和OTDR测试。

7.4.3 光纤基本测试是一级测试,是指用光源和光功率计来测量光纤的损耗;

光纤扩展测试是二级测试,在一级测试基础上增加了OTDR测试,并判断事件是否合格。

光纤测试参数见表2。

7.5 仪器基本要求

7.5.3 永久链路测试适配器要求参数居中、稳定、离散性小,以便支持Cat6/6A永久链路的居中性和可重复性测试。跳线测试适配器含离散度小的支持居中性认证的测试插座,以便支持认证Cat6/6A跳线互换。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

建筑用真空绝热板应用技术规程 JGJ T 416-2017

中华人民共和国行业标准建筑用真空绝热板应用技术规程TechnicalspecifieationforapplicationofvacuuminsulationpanelsforbuildingsJGJ/T416-2017发布日期:2017年0...

2025-05-19

『GB T18802.21-2016』低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法

中华人民共和国国家标准低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法Low-voltagesurgeprotectivedevices—Part21:Surgeprotective...

2025-05-19

『JGJ128-2010』建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

中华人民共和国行业标准建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范TechnicalcodeforsafetyofframescaffoldingswithsteeltubulesinconstructionJGJ128-2010批准部门:中华...

2025-05-19