欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

疫源地消毒剂通用要求

General requirements on disinfectant for infectious focus

GB 27953-2020

发布日期:2020-04-09

实施日期:2020-11-01

发布部门:国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

前言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 27953-2011《疫源地消毒剂卫生要求》。本标准与GB 27953-2011相比,主要技术变化如下:

——增加了规范性引用文件(见第2章);

——增加了“随时消毒”“终末消毒”等术语和定义(见第3章);

——增加了原料要求(见第4章);

——增加了杀灭病原微生物的范围(见7.1.1.1、7.1.1.3、7.1.1.4、7.1.1.5、7.1.1.6);

——增加了经血传播传染病病原体和特殊传染病病原体污染物的消毒剂选择要求(见7.1.1.5、7.1.1.6);

——将标签说明书要求和注意事项纳入第8章,修改了注意事项(见8.1、8.2);

——删除了附录A,对其消毒剂量进行修改、增加对朊病毒污染物消毒处理方法后纳入正文(见7.2,2011年版的附录A);

——删除了生活饮用水、果蔬、手和皮肤消毒的内容(见2011年版的5.2.3、5.2.4、5.2.6)。

本标准由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本标准起草单位:河北省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国人民解放军疾病预防控制中心、江苏省卫生监督所、山东省疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、浙江省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人:陈素良、韩艳淑、张流波、孙印旗、班海群、崔玉杰、孙克勤、王茜、张海霞、王金燕、姚楚水、李新武、顾健、崔树玉、朱仁义、胡国庆、孙惠惠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 27953-2011。

1 范围

本标准规定了用于传染病疫源地消毒的消毒剂原料要求、技术要求、检验方法、使用方法、标签和说明书。

本标准适用于对传染病疫源地消毒或对有传染病病原体污染场所环境消毒的消毒剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 19193 疫源地消毒总则

WS/T 367 医疗机构消毒技规范

消毒技术规范(2002年版)[卫生部(卫法监发[2002]282号)]

消毒产品生产企业卫生规范(2009年版)[卫生部(卫监督发[2009]53号)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 疫源地 infectious focus

现在存在或曾经存在传染源的场所或传染源可能播散病原体的范围。

3.2 疫源地消毒 disinfection for infectious focus

对疫源地内污染的环境和物品的消毒。

注:包括随时消毒和终末消毒。

3.3 随时消毒 concurrent disinfection

疫源地内有传染源存在时进行的消毒。

3.4 终末消毒 terminal disinfection

传染源离开疫源地后,对疫源地进行的一次彻底消毒。

3.5 疫源地消毒剂 disinfectant for infectious focus

疫源地消毒所使用的并能达到消毒要求的消毒剂。

4 原料要求

主要杀菌成分及辅料的原料应符合国家相关标准的规定,其中生产用水应符合《消毒产品生产企业卫生规范》(2009年版)的要求。

5 技术要求

5.1 消毒剂的有效成分含量应在标识值±10%范围内,在产品有效期内有效成分含量下降率不得超过10%且不得低于企业标准的下限值,pH值应在标识中心值±1.0范围内。在使用范围中对金属腐蚀性和重金属含量有限制要求的消毒剂,应符合国家标准及相关规定。

5.2 消毒剂的实验室杀灭微生物效果应达到《消毒技术规范》(2002年版)、国家标准及相关规定要求,并应满足杀灭传染病疫源地中目标微生物的要求。

5.3 现场随时消毒和终末消毒后,自然菌和目标微生物应符合GB 19193的评价要求。

5.4 消毒剂的毒理学安全性应符合《消毒技术规范》(2002年版)、国家标准及相关规定。采取有效防护措施后,对使用者的健康不得产生危害。

6 检验方法

6.1 理化指标

按《消毒技术规范》(2002年版)和/或相关标准规定的方法检测。

6.2 杀灭微生物效果

按《消毒技术规范》(2002年版)和/或相关标准规定的方法检测。传染病目标微生物的检测方法参照相关标准或检测技术规范。

6.3 毒理学检验

按《消毒技术规范》(2002年版)和/或相关标准规定的方法检测。

7 使用方法

7.1 常用消毒剂的选择

7.1.1 根据污染病原体的种类与抗力确定常用的消毒剂

7.1.1.1 朊病毒污染物:选择含氯消毒剂或氢氧化钠,配合压力蒸汽灭菌方法。

7.1.1.2 芽孢污染物(如炭疽杆菌芽孢、破伤风杆菌芽孢污染物等):选择含氯类、过氧化物类、含溴类和甲醛等消毒剂。

7.1.1.3 分枝杆菌(如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌)、亲水病毒(如脊髓灰质炎病毒、诺如病毒、腺病毒、轮状病毒、甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒及引起手足口病病原体)、支原体、衣原体、立克次体等病原体的污染物:选择含氯类、含类、过氧化物类、醛类和含碘类等消毒剂。

7.1.1.4 细菌繁殖体(如霍乱弧菌、痢疾杆菌、白喉棒状杆菌、伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌、布鲁氏杆菌、淋病奈瑟菌等)、亲脂病毒(如流感病毒、麻疹病毒、汉坦病毒等)及螺旋体等病原体的污染物:选择含氯类、含溴类、过氧化物类、醛类、含碘类、醇类、胍类、季铵盐类等消毒剂。

7.1.1.5 一些易受到有机物影响且引发严重疾病的病原体(如乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒等)的污染物,宜选用高水平消毒剂,如含氯类、含溴类、过氧化物类等消毒剂。

7.1.1.6 特殊传染病病原体(如SARS-冠状病毒、MERS-冠状病毒、埃博拉病毒、高致病性禽流感病毒、H7N9禽流感病毒、鼠疫耶尔森菌和狂犬病病毒等病原体)的污染物,按照国家制定的相应指南进行。

7.1.1.7 未查明病原体的污染物,按照7.1.1.2确定适用的消毒剂。

7.1.2 根据病原体污染的消毒对象确定的常用消毒剂

7.1.2.1 常用的物体表面消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂等。

7.1.2.2 常用的空气消毒剂:过氧化物类消毒剂(如过氧乙酸、二氧化氯、过氧化氢、臭氧等)。

7.1.2.3 常用的污水消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂。

7.1.2.4 常用的餐饮具消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂。

7.1.2.5 常用的排泄物、分泌物及尸体消毒剂:含氯类和过氧化物类消毒剂。

7.1.3 根据环境保护要求确定的常用消毒剂

在确保消毒效果的情况下,推荐选择过氧化物类消毒剂(如过氧化氢、过氧乙酸、二氧化氯)、季铵盐类消毒剂等对环境影响较小的消毒产品。

7 使用方法

7.1 常用消毒剂的选择

7.1.1 根据污染病原体的种类与抗力确定常用的消毒剂

7.1.1.1 朊病毒污染物:选择含氯消毒剂或氢氧化钠,配合压力蒸汽灭菌方法。

7.1.1.2 芽孢污染物(如炭疽杆菌芽孢、破伤风杆菌芽孢污染物等):选择含氯类、过氧化物类、含溴类和甲醛等消毒剂。

7.1.1.3 分枝杆菌(如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌)、亲水病毒(如脊髓灰质炎病毒、诺如病毒、腺病毒、轮状病毒、甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒及引起手足口病病原体)、支原体、衣原体、立克次体等病原体的污染物:选择含氯类、含类、过氧化物类、醛类和含碘类等消毒剂。

7.1.1.4 细菌繁殖体(如霍乱弧菌、痢疾杆菌、白喉棒状杆菌、伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌、布鲁氏杆菌、淋病奈瑟菌等)、亲脂病毒(如流感病毒、麻疹病毒、汉坦病毒等)及螺旋体等病原体的污染物:选择含氯类、含溴类、过氧化物类、醛类、含碘类、醇类、胍类、季铵盐类等消毒剂。

7.1.1.5 一些易受到有机物影响且引发严重疾病的病原体(如乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒等)的污染物,宜选用高水平消毒剂,如含氯类、含溴类、过氧化物类等消毒剂。

7.1.1.6 特殊传染病病原体(如SARS-冠状病毒、MERS-冠状病毒、埃博拉病毒、高致病性禽流感病毒、H7N9禽流感病毒、鼠疫耶尔森菌和狂犬病病毒等病原体)的污染物,按照国家制定的相应指南进行。

7.1.1.7 未查明病原体的污染物,按照7.1.1.2确定适用的消毒剂。

7.1.2 根据病原体污染的消毒对象确定的常用消毒剂

7.1.2.1 常用的物体表面消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂等。

7.1.2.2 常用的空气消毒剂:过氧化物类消毒剂(如过氧乙酸、二氧化氯、过氧化氢、臭氧等)。

7.1.2.3 常用的污水消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂。

7.1.2.4 常用的餐饮具消毒剂:含氯类、含溴类和过氧化物类消毒剂。

7.1.2.5 常用的排泄物、分泌物及尸体消毒剂:含氯类和过氧化物类消毒剂。

7.1.3 根据环境保护要求确定的常用消毒剂

在确保消毒效果的情况下,推荐选择过氧化物类消毒剂(如过氧化氢、过氧乙酸、二氧化氯)、季铵盐类消毒剂等对环境影响较小的消毒产品。

7.2 常用消毒剂的使用方法

7.2.1 朊病毒所使用的消毒剂的消毒方法

按照GB 19193和WS/T 367规定的方法。

7.2.2 含氯消毒剂的使用方法

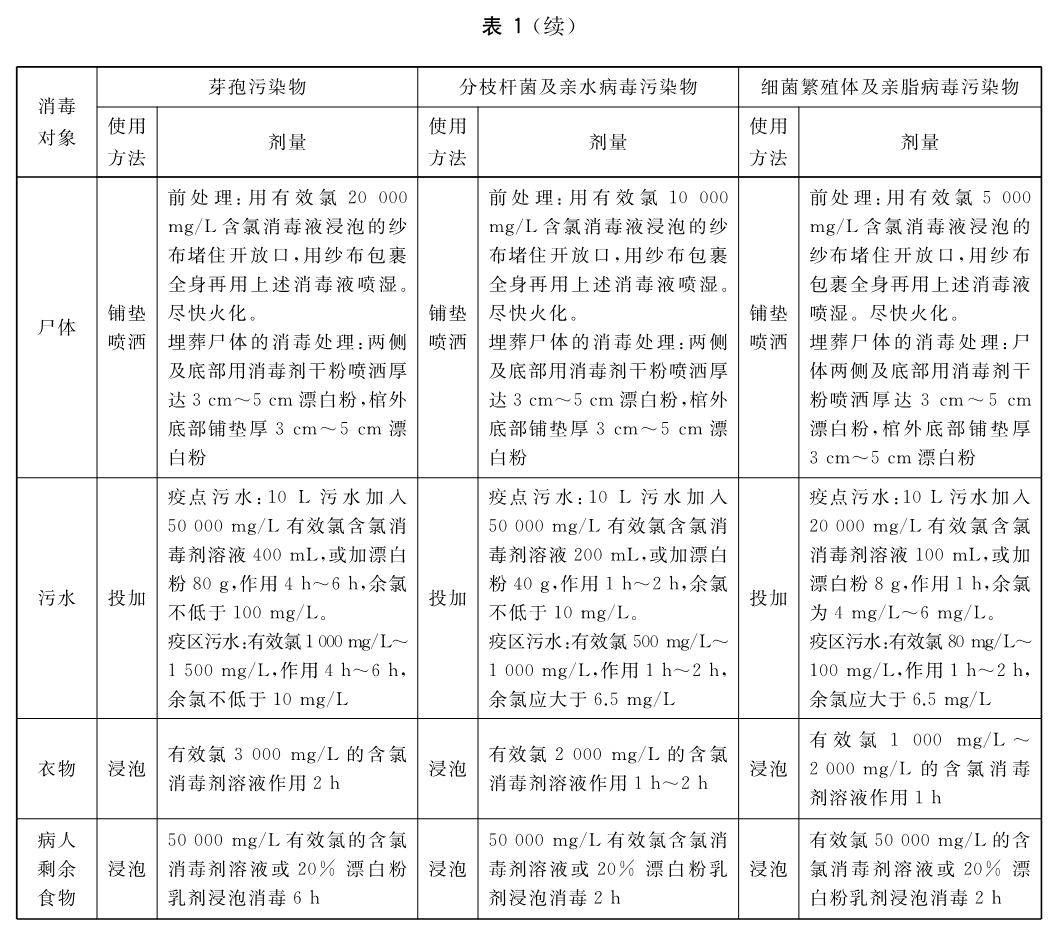

含氯消毒剂的使用方法见表1。

7.2.3 过氧化物消毒剂的使用方法

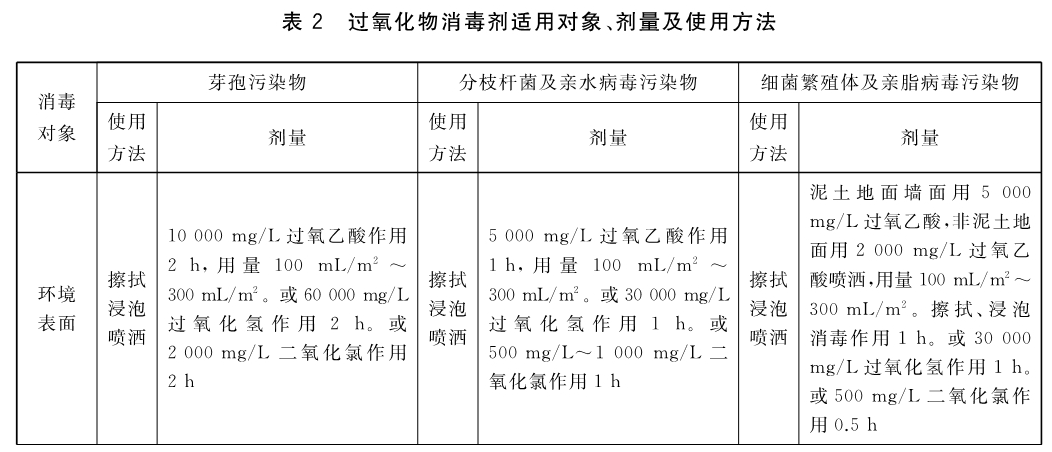

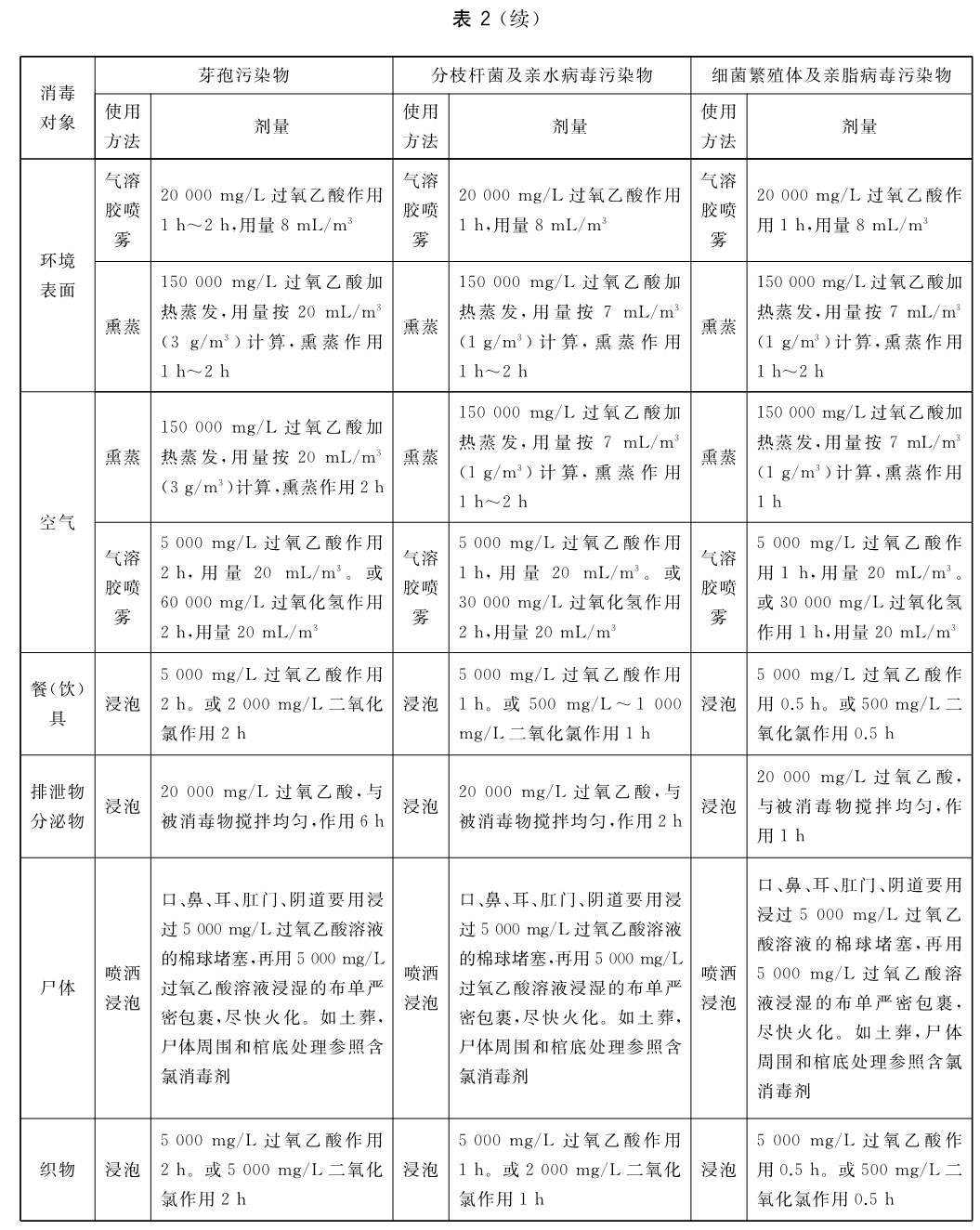

过氧化物消毒剂的使用方法见表2。

7.2.4 含溴消毒剂的使用方法

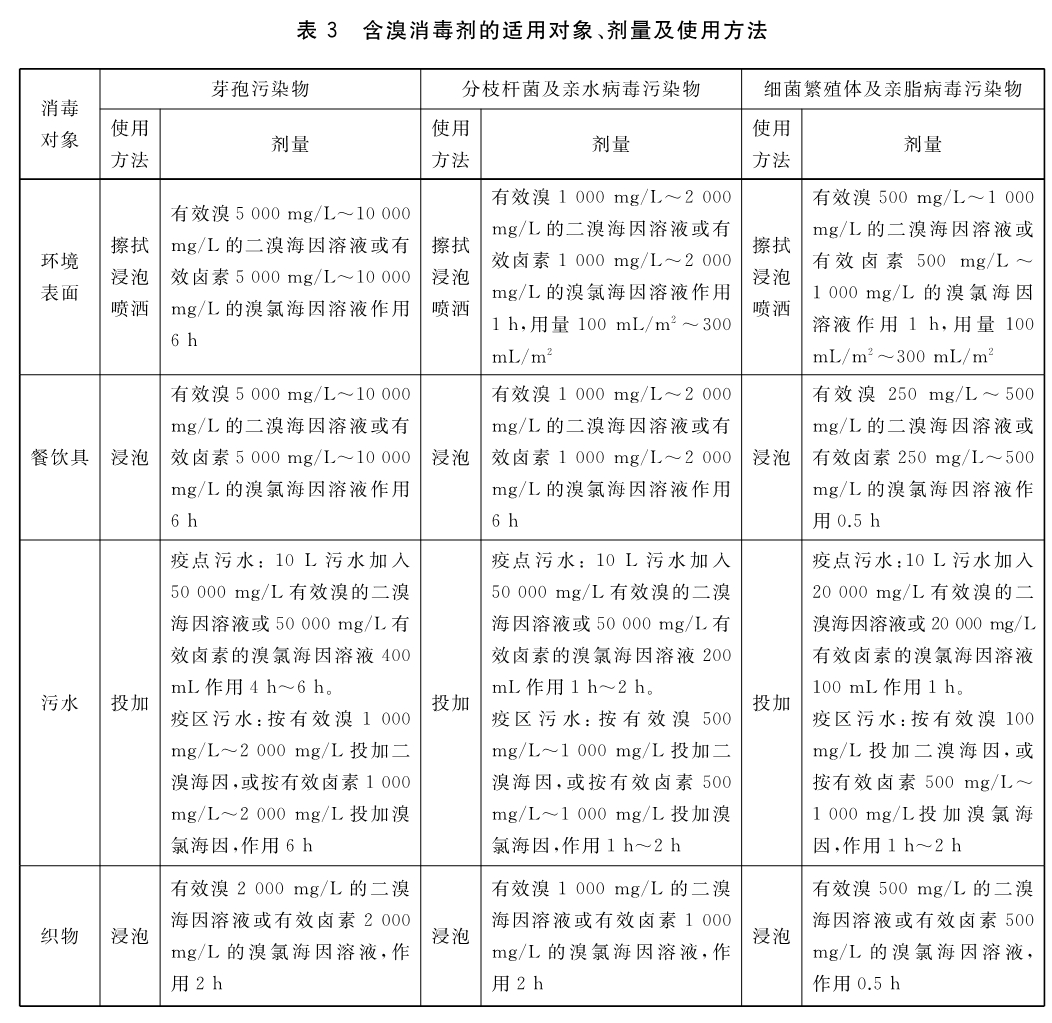

含溴消毒剂的使用方法见表3。

7.2.5 季铵盐类消毒剂的使用方法

季铵盐类消毒剂可用于细菌繁殖体污染的物体表面的消毒处理。

擦拭、浸泡、冲洗的使用剂量为400mg/L~1200mg/L,作用5min~20min;喷雾的使用剂量为1000mg/L~2000mg/L,作用时间为10min~20min。

7.2.6 胍类消毒剂的使用方法

胍类消毒剂可用于细菌繁殖体污染的物体表面的消毒处理。

擦拭或浸泡消毒的使用剂量为2000mg/L~45000mg/L,作用时间应大于或等于10min。

7.2.7 甲醛熏蒸的使用方法

7.2.7.1 概述

甲醛熏蒸消毒方法可用于被污染设施和大型设备的消毒处理。

7.2.7.2 加热熏蒸法

7.2.7.2.1 适用于细菌芽孢、分枝杆菌及亲水病毒污染物的熏蒸消毒处理:在温度≥18℃,相对湿度≥70%,密闭的条件下,用量为25mL/m3~50mL/m3的甲醛,加热熏蒸12h~24h。

7.2.7.2.2 适用于繁殖体及亲脂病毒污染物的熏蒸消毒处理:在温度≥18℃,相对湿度≥70%的条件下,用量为12.5mL/m3~25mL/m3的甲醛,加热熏蒸12h~24h。

7.2.7.3 化学熏蒸法

适用于细菌芽孢、分枝杆菌及亲水病毒污染物、繁殖体及亲脂病毒污染物的熏蒸消毒处理:在温度≥18℃,相对湿度≥70%,密闭的条件下,40mL/m3的甲醛与30g/m3的高锰酸钾混合,熏蒸12h~24h。

8 标签和说明书

8.1 标签和说明书要求

按消毒产品标签和说明书有关规范和标准的规定执行,并符合产品质量标准的有关规定。

8.2 注意事项

8.2.1 应认真阅读产品使用说明书,了解有效成分及含量、适用范围和使用方法、产品有效期和注意事项。

8.2.2 应采取措施防止消毒剂对使用者的损伤,如甲醛熏蒸消毒应做好呼吸道和皮肤防护,消毒后应充分开窗通风。进入疫源地消毒的人员应有相应级别的个人生物防护措施。对不明原因的传染病,应采取最高级别的防护措施。

8.2.3 应熟悉消毒剂消毒效果的影响因素,消毒剂量应充分考虑消毒现场的环境和消毒对象的物理化学因素,确保消毒剂的使用效果。如对朊病毒传染性材料、复用工具和其他材料,在消毒前应保持湿润。

8.2.4 消毒剂的选择应兼顾对环境污染较轻、对消毒对象损害较小、且能保证消毒效果三个因素。

8.2.5 应选择理化性质稳定的消毒剂作为储备用消毒剂,稳定性较差和稀释使用的消毒剂宜现用现配。

8.2.6 季铵盐类消毒剂、胍类消毒剂不得与肥皂或其他阴离子洗涤剂合用,也不得与含碘消毒剂或过氧化物类消毒剂(如过氧化氢)、高锰酸钾、磺胺粉等同用。

8.2.7 消毒剂的规格和包装宜便于现场消毒的应用。

8.2.8 对易燃、易爆、易挥发、易腐蚀的消毒剂应采取防燃、防爆、防挥发和防腐蚀措施。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

『GB T19837-2005』城市给排水紫外线消毒设备

...

2025-05-19

『JG T484-2015』室内外陶瓷墙地砖通用技术要求

中华人民共和国建筑工业行业标准室内外陶瓷墙地砖通用技术要求GeneraltechnicalrequirementsforindoorandoutdoorceramicwallandfloortilesJG/T484-2015发布部门:...

2025-05-18

『CJ T388-2012』给水排水用滗水器通用技术条件

中华人民共和国城镇建设行业标准给水排水用滗水器通用技术条件GeneraltechnologicalspecificationofdecanterforsewagetreatmentCJ/T388-2012发布部门:中华人民共...

2025-05-09

『GB T32503.1-2016』家用和类似用途变频控制器的安全 第1部分:通用要求

中华人民共和国国家标准家用和类似用途变频控制器的安全第1部分:通用要求Householdandsimilaradjustablefrequencyconvertersafety-Part1:GeneralrequirementsGB/T32...

2025-05-05

『JG T482-2015』建筑用光伏遮阳构件通用技术条件

中华人民共和国建筑工业行业标准建筑用光伏遮阳构件通用技术条件GeneralrequirementsforPVshadingcomponentofbuildingJG/T482-2015发布日期:2015年11月13日实施日...

2025-05-04

『CJ T481-2016』城镇给水用铁制阀门通用技术要求

中华人民共和国城镇建设行业标准城镇给水用铁制阀门通用技术要求GeneralspecificationsofductuleironvalvesforwatersupplyCJ/T481-2016发布部门:中华人民共和国住...

2025-05-03

呼伦贝尔建筑市场不良行为记录公示第一期

2住房城乡建设部调研江苏省老旧街区更新改造工作

3宿松县住建局开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课

4广东省交通运输厅关于征求《近零碳高速公路服务区技术指南 建设要求与运营期评价(送审稿)》意见的通知

5襄阳2025年第二十五批施工劳务企业备案信息公开表

6台州市房管与征收事务中心(台州市城建档案馆)编外用工面试成绩公布

7关于公开征求《遂昌县医疗保障局 遂昌县卫生健康局 遂昌县民政局 遂昌县残疾人联合会 关于组建遂昌县“多评合一”评估专家库的通知(征求意见稿)》意见公告的采集情况

8广东省交通运输厅关于2025年第六批公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审专家意见的公示