欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

中华人民共和国国家标准

公共建筑光纤宽带接入工程技术标准

Technical standard for engineering of optical fiber broadband access for public buildings

GB 51433-2020

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2021年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2020年 第157号

住房和城乡建设部关于发布国家标准《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》的公告

现批准《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》为国家标准,编号为GB 51433-2020,自2021年3月1日起实施。其中,第1.0.3、1.0.4、1.0.5条为强制性条文,必须严格执行。

本标准在住房和城乡建设部门户网站公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社有限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2020年6月9日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划〉的通知》(建标〔2016〕248号)的要求,由中国移动通信集团设计院有限公司会同有关单位共同编制完成。

本标准在编制过程中,为了更有效地贯彻国家关于推进公共建筑光纤宽带网络建设、资源共享等方针政策,编制组进行了深入的调查研究,认真总结实践经验,并参考国内外有关的标准,广泛征求国内有关单位和专家的意见,经反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。

本标准的主要技术内容是:总则、术语和缩略语、基本规定、通信设施选择、通信设施安装设计、传输指标、工艺设计、施工前检查、管道及管网施工、光缆敷设、配线设备安装、性能测试、工程验收等。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街甲16号,邮编:100080)。

本标准主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司

本标准参编单位:中邮建技术有限公司

吉林吉大通信设计院股份有限公司

福建省建筑设计研究院

河南省城乡规划设计研究总院有限公司

中国通信建设集团有限公司

华信咨询设计研究院有限公司

广东省电信规划设计院有限公司

中通海科技有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

本标准主要起草人员:封铎张晓微顾欣吕红卫 李昶李晨沈敬忠任长宁 陈汉民张军旗王海云沈梁 叶胤蒋小进王建明郑君浩

本标准主要审查人员:朱立彤郭丙峰张宜陈琪 冯岭李家京毛宇刘达 冯妍杨铁荣詹叶青

1 总 则

1.0.1 为规范公共建筑光纤宽带接入工程的建设,实现资源共享,避免重复建设,满足用户对通信业务的需求,保障用户的合法权益,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于采用光纤到用户单元方式实现光纤宽带接入的公共建筑新建及改建、扩建工程。

1.0.3 当公共建筑内设置用户单元时,光纤宽带接入工程应采用光纤到用户单元的方式建设。

1.0.4 公共建筑光纤宽带接入工程应满足多家电信业务经营者平等接入、用户自由选择电信业务经营者的要求。

1.0.5 公共建筑光纤宽带接入工程的地下通信管道、配线管网、进线间、电信间、设备间等通信设施,应与建筑工程同步设计、同步施工、同时验收。

1.0.6 公共建筑光纤宽带接入工程应采用符合国家要求的定型产品。不合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。

1.0.7 公共建筑光纤宽带接入工程应贯彻执行国家的技术经济政策,并应做到安全可靠、技术先进、经济合理、整体美观、维护管理方便。

1.0.8 公共建筑光纤宽带接入工程的设计、施工及验收,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和缩略语

2.1 术 语

2.1.1 公共建筑光纤宽带接入通信设施optical fiber broadband access communication facilities for public buildings

公共建筑规划用地红线内的地下通信管道、建筑物内管槽及通信光缆、配线设备、用户单元信息配线箱等设施及进线间、设备间、电信间等设备安装空间。

2.1.2 地下通信管道underground communication duct

敷设通信线缆的一种地下通道。由管道、人(手)孔、室外引上管等组成。

2.1.3 配线设备wiring facilities

连接通信线缆的配线机柜(架)、配线箱的统称。

2.1.4 配线管网wiring pipeline networks

由公共建筑外线引入管、建筑物内的竖井、导管、槽盒等组成的管网。

2.1.5 用户接入点 access point for subscriber

多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位,是供用户自由选择电信业务经营者的部位。

2.1.6 用户单元 subscriber unit

公共建筑内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的、需要直接与公用电信网互联互通的用户区域。

2.1.7 配线光缆 wiring optical fiber cable

用户接入点至公用通信配线设备或与公用通信管道互通的人(手)孔之间连接的光缆。

2.1.8 用户光缆 subscriber optical fiber cable

用户接入点至用户单元信息配线箱之间连接的光缆。

2.1.9 户内线缆 indoor cable

用户单元信息配线箱至用户单元区域内信息插座之间连接的线缆。

2.1.10 进线间 cable room

建筑物外部信息通信网络管线引入及入口设施的安装场地。

2.1.11 设备间equipment room

建筑物内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的专用房间。

2.1.12 光缆分纤箱optical fibre cable distribution box

用于用户光缆中大芯数光缆分纤并与入户光缆进行接续的箱体。

2.1.13 信息配线箱information distribution box

安装于用户单元区域内,完成信息互通与通信业务接入的配线箱体。

2.1.14 尾纤 tail fiber

一根一端带有光纤插头的光缆组件。

2.1.15 光跳纤 optical fiber jumper

一根两端均带有光纤插头的光缆组件。

2.1.16 光纤适配器optical fiber adaptor

使光纤插头与插头之间实现光学连接的器件。

2.1.17 光纤连接器optical fiber connector

与光纤插头匹配的适配器。

2 术语和缩略语

2.1 术 语

2.1.1 公共建筑光纤宽带接入通信设施optical fiber broadband access communication facilities for public buildings

公共建筑规划用地红线内的地下通信管道、建筑物内管槽及通信光缆、配线设备、用户单元信息配线箱等设施及进线间、设备间、电信间等设备安装空间。

2.1.2 地下通信管道underground communication duct

敷设通信线缆的一种地下通道。由管道、人(手)孔、室外引上管等组成。

2.1.3 配线设备wiring facilities

连接通信线缆的配线机柜(架)、配线箱的统称。

2.1.4 配线管网wiring pipeline networks

由公共建筑外线引入管、建筑物内的竖井、导管、槽盒等组成的管网。

2.1.5 用户接入点 access point for subscriber

多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位,是供用户自由选择电信业务经营者的部位。

2.1.6 用户单元 subscriber unit

公共建筑内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的、需要直接与公用电信网互联互通的用户区域。

2.1.7 配线光缆 wiring optical fiber cable

用户接入点至公用通信配线设备或与公用通信管道互通的人(手)孔之间连接的光缆。

2.1.8 用户光缆 subscriber optical fiber cable

用户接入点至用户单元信息配线箱之间连接的光缆。

2.1.9 户内线缆 indoor cable

用户单元信息配线箱至用户单元区域内信息插座之间连接的线缆。

2.1.10 进线间 cable room

建筑物外部信息通信网络管线引入及入口设施的安装场地。

2.1.11 设备间equipment room

建筑物内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的专用房间。

2.1.12 光缆分纤箱optical fibre cable distribution box

用于用户光缆中大芯数光缆分纤并与入户光缆进行接续的箱体。

2.1.13 信息配线箱information distribution box

安装于用户单元区域内,完成信息互通与通信业务接入的配线箱体。

2.1.14 尾纤 tail fiber

一根一端带有光纤插头的光缆组件。

2.1.15 光跳纤 optical fiber jumper

一根两端均带有光纤插头的光缆组件。

2.1.16 光纤适配器optical fiber adaptor

使光纤插头与插头之间实现光学连接的器件。

2.1.17 光纤连接器optical fiber connector

与光纤插头匹配的适配器。

2.2 缩略语

ONU(Optical Network Unit) 光网络单元

SC(Square Connector) 方形连接器

FC(Ferrule Connector) 金属套圈连接器

3 基本规定

3.1 用户接入点设置

3.1.1 用户接入点应设置在设备间或共用型光缆交接箱。

3.1.2 用户光缆和配线光缆应在用户接入点进行交叉连接。

3.1.3 配线管理应仅在用户接入点处进行。

3.1.4 用户接入点设置位置应符合下列规定:

1 当一个建筑群有多栋建筑时,每栋建筑应至少设置一个用户接入点。

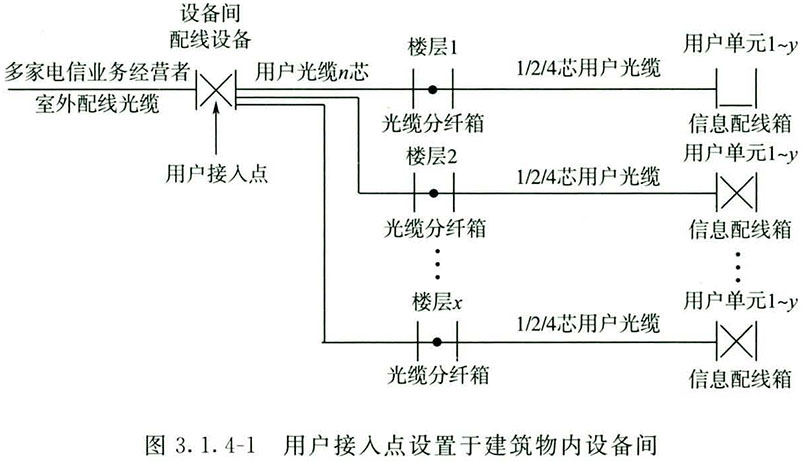

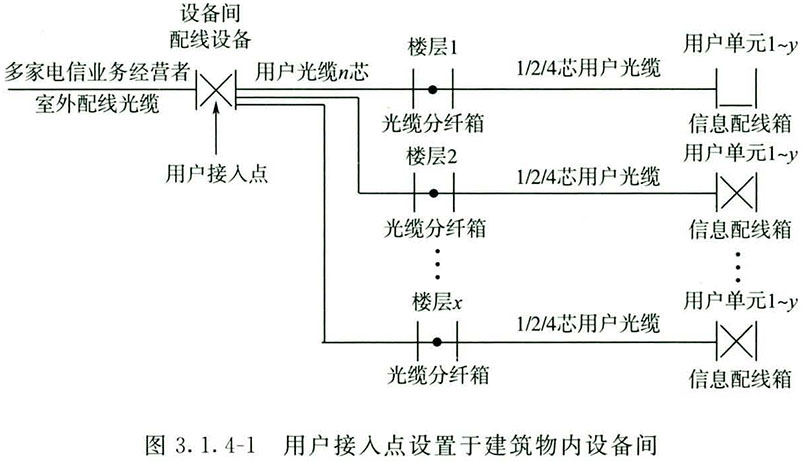

2 当一栋建筑物仅设置一个设备间时,用户接入点应设于本建筑物设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图 3.1.4-1)。

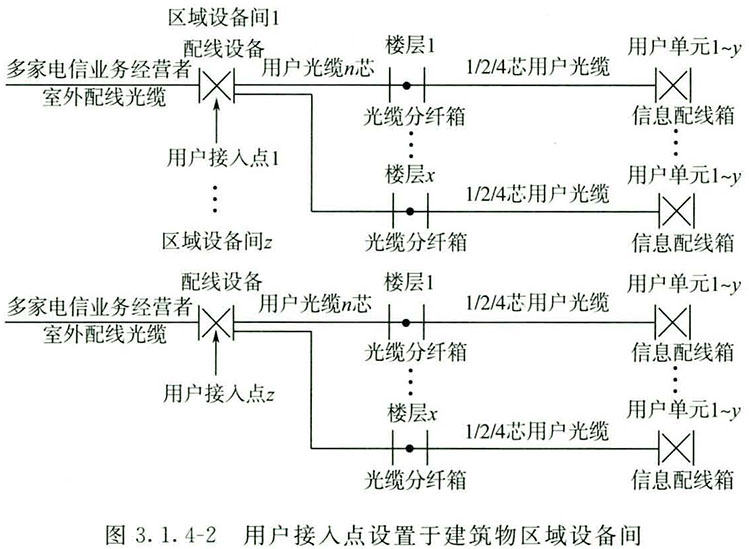

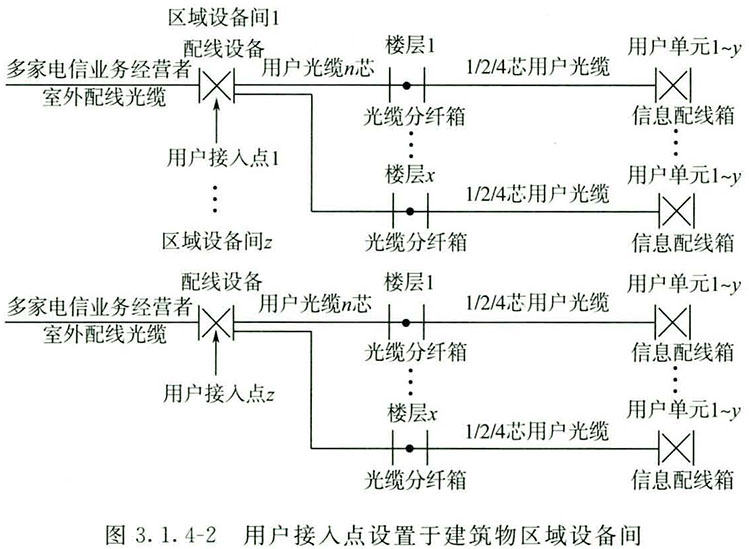

3 当一栋建筑物设置多个设备间时,用户接入点应按用户单元分布情况设于建筑物的区域设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图3.1.4-2)。

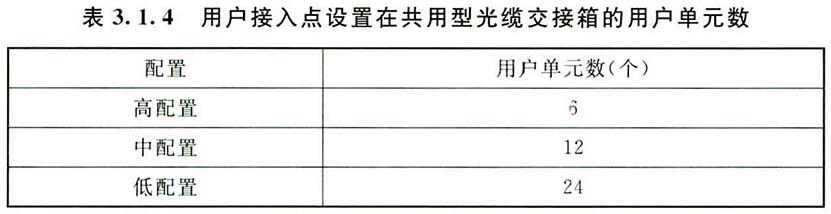

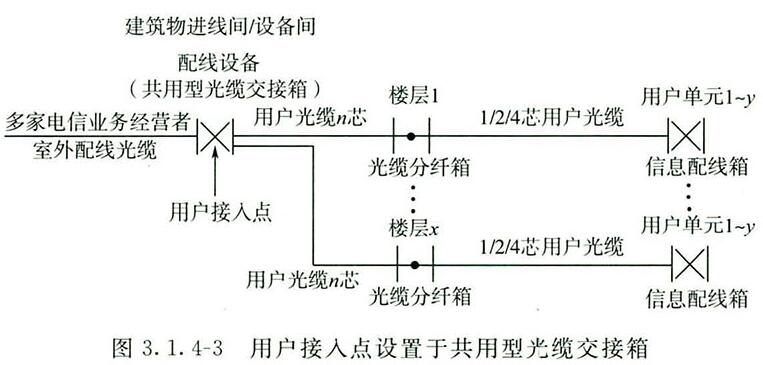

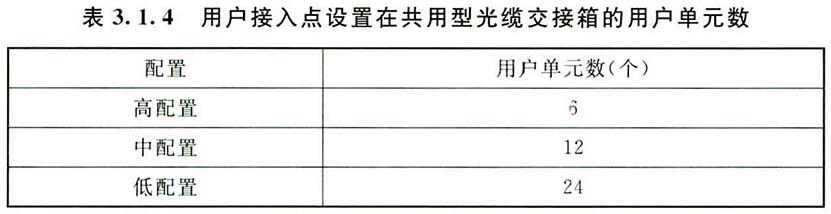

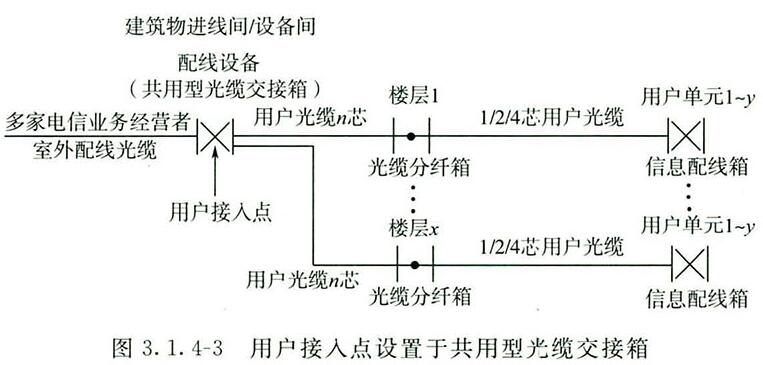

4 当一栋建筑物内用户单元数量不大于表3.1.4中规定数量时,可在设备间或建筑物内公共区域安装共用型光缆交接箱,用户接入点可设置在共用型光缆交接箱内(图3.1.4-3)。

3 基本规定

3.1 用户接入点设置

3.1.1 用户接入点应设置在设备间或共用型光缆交接箱。

3.1.2 用户光缆和配线光缆应在用户接入点进行交叉连接。

3.1.3 配线管理应仅在用户接入点处进行。

3.1.4 用户接入点设置位置应符合下列规定:

1 当一个建筑群有多栋建筑时,每栋建筑应至少设置一个用户接入点。

2 当一栋建筑物仅设置一个设备间时,用户接入点应设于本建筑物设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图 3.1.4-1)。

3 当一栋建筑物设置多个设备间时,用户接入点应按用户单元分布情况设于建筑物的区域设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图3.1.4-2)。

4 当一栋建筑物内用户单元数量不大于表3.1.4中规定数量时,可在设备间或建筑物内公共区域安装共用型光缆交接箱,用户接入点可设置在共用型光缆交接箱内(图3.1.4-3)。

3.2 工程界面

3.2.1 电信业务经营者和公共建筑建设方应各自承担相关的工程量,工程分工界面应符合下列规定:

1 公共建筑规划红线范围内地下通信管道及建筑物内的配线管网应由公共建筑建设方负责建设。

2 公共建筑群及建筑物内光纤宽带接入通信设施的安装空间应由公共建筑建设方负责提供。

3 配线光缆及相应配线设施应由电信业务经营者负责建设,用户光缆及相应配线设施应由公共建筑建设方负责建设。

4 用户接入点处的配线设施建设分工应符合下列规定:

1)当用户接入点处采用共用型光缆交接箱时,箱体应由公共建筑建设方提供并安装,箱体内连接配线光缆的配线模块应由电信业务经营者提供并安装,连接用户光缆的配线模块应由公共建筑建设方提供并安装;

2)当电信业务经营者和公共建筑建设方分别设置机柜(架)时,应各自负责机柜(架)及机柜(架)内光纤配线模块的提供并安装;

3)连接配缆光缆的配线模块与用户光缆的配线模块的光跳线应由电信业务经营者提供并安装。

5 光分路器应由电信业务经营者提供。

6 用户单元信息配线箱应由公共建筑建设方负责建设。

7 用户单元区域内的配线设施、信息插座、户内线缆应由公共建筑建设方或用户负责建设。

3.3 配置原则

3.3.1 公共建筑规划红线范围内敷设配线光缆所需的室外通信管道管孔与建筑物内配线管网的容量、用户接入点的配线设备安装空间、进线间及设备间的面积均应满足不少于3家电信业务经营者光纤宽带接入的需要。

3.3.2 公共建筑光纤宽带接入工程所需的地下通信管道与建筑物内配线管网的总容量与类型应根据光缆敷设方式及终期容量确定,并应符合下列规定:

1 地下通信管道的管孔型式应根据敷设的光缆种类及数量选用。

2 每一条光缆应单独占用多孔管中的一个管孔或单孔管内的一个子管。

3 地下通信管道应预留一个到两个备用管孔。

4 配线管网导管与槽盒尺寸应满足敷设的配线光缆与用户光缆规格、数量及管槽利用率的要求。

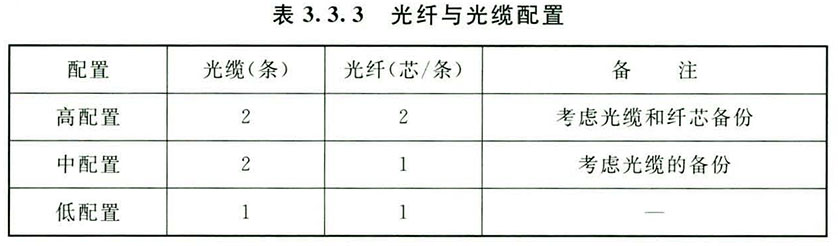

3.3.3 用户光缆的类型与光纤芯数应根据光缆敷设的位置、方式及所辖用户单元数确定,并应符合下列规定:

1 用户单元配置等级应根据用户单元用户对通信业务的需求确定,光缆分纤箱至用户单元信息配线箱的光缆光纤芯数配置应符合表3.3.3的规定。

2 用户接入点至楼层光缆分纤箱之间应采用多芯光缆,光纤容量应满足用户光缆总容量需要,并应根据光缆的规格预留不少于10%的余量。

3.3.4 用户接入点交换局侧光纤配线模块类型与容量应按配线光缆的类型及光纤芯数配置。

3.3.5 用户接入点用户侧光纤配线模块类型与容量应按用户光缆的类型及光纤芯数配置。

3.3.6 进线间的设置应符合下列规定:

1 公共建筑应至少设置一个进线间。

2 进线间宜设置在建筑物外部通信网络管线的入口部位。

3 进线间可单独设置,也可与设备间合设。

3.3.7 设备间的设置应符合下列规定:

1 每一栋公共建筑应至少设置一个设备间。

2 当一栋公共建筑内具有不同业态时,每种业态可单独设置设备间。

3.3.8 电信间的设置应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定,并应满足光纤宽带接入设施安装空间要求。

3.3.9 每一个用户单元应设置一个信息配线箱。

4 通信设施选择

4.1 光缆及连接器选择

4.1.1 光缆采用的光纤选择应符合下列规定:

1 用户接入点至光缆分纤箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤。

2 光缆分纤箱至用户单元信息配线箱之间的用户光缆应采用模场直径与G.652D单模光纤匹配的G.657单模光纤。

4.1.2 光缆类型的选择应符合下列规定:

1 建筑园区内通信管道内宜采用具有防潮层及聚乙烯外护层的光缆;建筑物外引入进线室宜采用具有阻水层及聚乙烯外护层的全介质结构光缆。

2 建筑物内用户接入点至光缆分纤箱的垂直布线系统宜采用具有紧套光纤及阻燃外护层的干式光缆;水平布线系统宜采用具有非阻燃外护层的干式光缆。

3 与用户单元信息配线箱连接的光缆宜采用接入网用通信引入光缆。光缆选型应符合现行行业标准《通信用引入光缆 第1部分:蝶形光缆》YD/T 1997.1及《通信用引入光缆 第2部分:圆形光缆》YD/T 1997.2的有关规定。

4.1.3 光缆燃烧性能等级的选择应根据建设工程防火安全的实际需要确定。

4.1.4 光纤连接器宜采用SC或FC类型。

4 通信设施选择

4.1 光缆及连接器选择

4.1.1 光缆采用的光纤选择应符合下列规定:

1 用户接入点至光缆分纤箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤。

2 光缆分纤箱至用户单元信息配线箱之间的用户光缆应采用模场直径与G.652D单模光纤匹配的G.657单模光纤。

4.1.2 光缆类型的选择应符合下列规定:

1 建筑园区内通信管道内宜采用具有防潮层及聚乙烯外护层的光缆;建筑物外引入进线室宜采用具有阻水层及聚乙烯外护层的全介质结构光缆。

2 建筑物内用户接入点至光缆分纤箱的垂直布线系统宜采用具有紧套光纤及阻燃外护层的干式光缆;水平布线系统宜采用具有非阻燃外护层的干式光缆。

3 与用户单元信息配线箱连接的光缆宜采用接入网用通信引入光缆。光缆选型应符合现行行业标准《通信用引入光缆 第1部分:蝶形光缆》YD/T 1997.1及《通信用引入光缆 第2部分:圆形光缆》YD/T 1997.2的有关规定。

4.1.3 光缆燃烧性能等级的选择应根据建设工程防火安全的实际需要确定。

4.1.4 光纤连接器宜采用SC或FC类型。

4.2 配线设备选择

4.2.1 共用型光缆交接箱选择应符合下列规定:

1 箱体孔洞应满足进出光缆管孔的需求。

2 箱体内宜配置熔接配线一体化模块,适配器或连接器宜采用SC或FC类型。

3 应有光分路器的安装位置。

4 有光缆终接、保护及光跳纤的位置。

5 箱门板内侧应有存放资料记录卡片的装置。

6 应设置固定光缆的保护装置和接地装置。

7 箱体应良好通风,光缆进出入口处应采取密封防潮措施。

8 箱体应具有良好的抗腐蚀、耐老化、抗冲击损坏性能及防破坏功能,门锁应为防盗结构。

4.2.2 19英寸机柜应符合下列规定:

1 应满足光跳纤管理。

2 可安装各类光纤模块。

3 应配置光缆水平与垂直理线器。

4 应具备接地端子板。

4.2.3 光缆分纤箱应符合下列规定:

1 结构应满足下列要求:

1)箱体应有光纤盘留空间及空余纤芯放置空间;

2)紧固件联结应牢固可靠;

3)箱门开启角度不应小于120°;

4)密封条黏结应平整牢固,门锁启闭应灵活可靠。

2 功能应满足下列要求:

1)应有可靠的光缆固定与保护装置;

2)光纤熔纤盘内接续部分应有保护装置;

3)光纤熔纤盘的基本容量宜为12芯;

4)应具有接地装置;

5)容量应根据成端光缆的芯数配置,不宜超过36芯。

3 应具有抗腐蚀、耐老化性能及防破坏功能,门锁应为防盗结构。

4 标识记录应满足下列要求:

1)箱门内侧应具有完善的标识和记录装置;

2)记录装置应易于识别、修改和更换。

4.2.4 用户单元信息配线箱应根据安装方式、线缆数量、模块容量和应用功能成套配置,并应符合下列规定:

1 结构应满足下列要求:

1)所有紧固件联结应牢固可靠;

2)箱门开启角度不应小于110°;

3)箱体门锁的启闭应灵活可靠;

4)箱体内应有线缆的盘留空间;

5)箱体内应有不小于1m光缆的盘置空间;

6)箱体宜为ONU、路由器等提供安装空间;

7)当箱体内安装ONU时,箱体门开孔率不宜低于40%。

2 功能应满足下列要求:

1)应有可靠的线缆固定与保护装置;

2)应具备通过跳接实现调度管理的功能;

3)应具有接地装置;

4)应具备固定装置;

5)应具有良好的抗腐蚀、耐老化性能;

6)当箱体内需安装家用无线通信设备时,箱体门应采用非金属材质。

3 标识记录应满足下列要求:

1)箱门内侧应具有完善的标识和记录装置;

2)记录装置应易于识别、修改和更换。

4.2.5 光纤配线架应符合现行行业标准《光纤配线架》YD/T 778的有关规定。

4.2.6 墙体内预埋的光缆分纤箱和过路箱应防潮、防尘,箱体的防护性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208中IP53级的规定。

5 通信设施安装设计

5.1 地下通信管道

5.1.1 地下通信管道设计应符合公共建筑所在园区的通信管道及通道规划的规定,还应符合城市通信管道及通道规划的规定。

5.1.2 地下通信管道宜设置两个不同路由与同一建筑物相连。

5.1.3 地下通信管道引入公共建筑建筑物内应采用直接由地下引入的方式。

5.1.4 地下通信管道的设计应与公共建筑其他设施的地下管线整体布局相结合,应与所在园区的道路同步建设,并应符合下列规定:

1 应与公用通信网管道互通的人(手)孔相衔接。

2 应避开易受到强烈震动的地段。

3 应敷设在良好的地基上。

5.1.5 地下通信管道可根据光缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。

5.1.6 地下通信管道宜采用硬质或半硬质聚乙烯或聚氯乙烯塑料管,当有下列情况时,地下通信管道宜采用钢管:

1 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,或其他需要悬空布线的地段。

2 管群跨越主要道路,不具备包封条件的地段。

3 建筑物引入管道或引上管道的暴露部分。

5.1.7 地下通信管道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5.1.8 地下通信管道的埋深应根据场地条件、管材强度、外部荷载、土壤状况、与其他管道交叉、地下水位高低、冰冻层厚度等因素确定,并应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5.1.9 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不宜小于400mm,管道顶部距人孔上覆底部的净距不应小于300mm,进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部不宜小于200mm。

5.1.10 敷设塑料管道应根据管材与管型,采取相应的固定组群措施。

5.1.11 塑料管道弯管道的曲率半径不应小于10m,同一段管道不应有反向弯曲或弯曲部分中心夹角小于90°的弯管道。

5.1.12 地下通信管道敷设应有坡度,坡度宜为3.0‰~4.0‰,不得小于2.5‰。

5.1.13 引入建筑物内的地下通信管道不应穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝及抗震缝。

5.1.14 引入建筑物内的地下通信管道应伸出外墙,且不应小于2m,并应向人(手)孔方向倾斜,坡度不应小于4.0‰。

5.1.15 地下通信管道进入建筑物处应采取防渗水措施。

5.1.16 人(手)孔位置的选择,应符合下列规定:

1 在管道拐弯处、管道分支点、交叉路口、道路坡度较大的转折处、建筑物引入处、采用特殊方式过路的两端等场合,宜设置人(手)孔。

2 人(手)孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆管、排水管等地下管线的检查井相互错开,其他地下管线不得在人(手)孔内穿过。

3 交叉路口的人(手)孔位置宜选择在人行道上。

4 人(手)孔位置不应设置在建筑物的主要出入口、货物堆积、低洼积水等处。

5 与公用通信网管道相通的人(手)孔位置,应便于与电信业务经营者的管道衔接。

5.1.17 人(手)孔的选用应符合下列规定:

1 当远期管群容量大于6孔时,宜采用人孔。

2 当远期管群容量不大于6孔时,宜采用手孔。

3 当采用暗式渠道时,宜采用手孔。

4 管道引上处宜采用手孔。

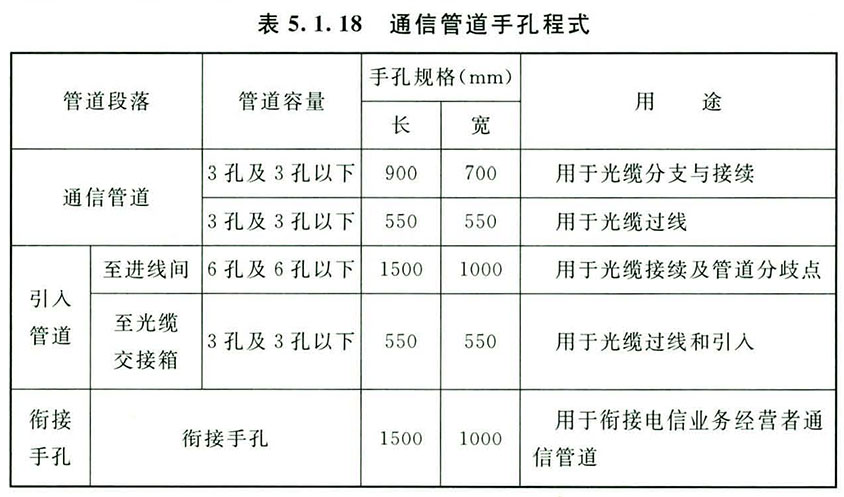

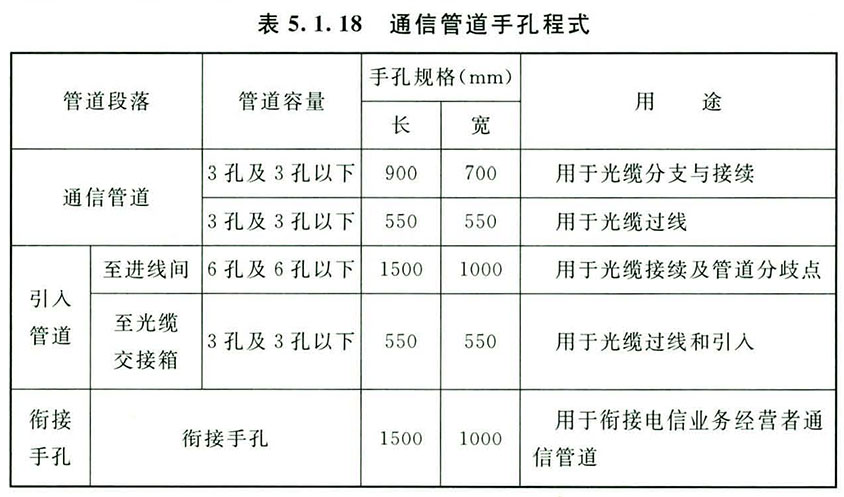

5.1.18 通信管道手孔程式应根据管段的用途及容量选择,通信管道手孔程式可按表5.1.18确定。

5.1.19 对于管道容量大于6孔的段落,应按现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178、《通信管道横断面图集》YD/T 5162的有关规定选择人孔程式。

5.1.20 人(手)孔的制作应符合下列规定:

1 当人(手)孔设置在地下水位以下时,应采取防渗水措施;当设置在地下冰冻层以内时,应采用钢筋混凝土人孔,并应采取防渗水措施。

2 人(手)孔应有混凝土基础,当遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设渣石基础或采用钢筋混凝土基础。

3 人(手)孔的盖板可采用钢筋混凝土或钢纤维材料预制,厚度不宜小于100mm。手孔盖板数量应根据手孔长度确定。

4 人(手)孔制作应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5 通信设施安装设计

5.1 地下通信管道

5.1.1 地下通信管道设计应符合公共建筑所在园区的通信管道及通道规划的规定,还应符合城市通信管道及通道规划的规定。

5.1.2 地下通信管道宜设置两个不同路由与同一建筑物相连。

5.1.3 地下通信管道引入公共建筑建筑物内应采用直接由地下引入的方式。

5.1.4 地下通信管道的设计应与公共建筑其他设施的地下管线整体布局相结合,应与所在园区的道路同步建设,并应符合下列规定:

1 应与公用通信网管道互通的人(手)孔相衔接。

2 应避开易受到强烈震动的地段。

3 应敷设在良好的地基上。

5.1.5 地下通信管道可根据光缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。

5.1.6 地下通信管道宜采用硬质或半硬质聚乙烯或聚氯乙烯塑料管,当有下列情况时,地下通信管道宜采用钢管:

1 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,或其他需要悬空布线的地段。

2 管群跨越主要道路,不具备包封条件的地段。

3 建筑物引入管道或引上管道的暴露部分。

5.1.7 地下通信管道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5.1.8 地下通信管道的埋深应根据场地条件、管材强度、外部荷载、土壤状况、与其他管道交叉、地下水位高低、冰冻层厚度等因素确定,并应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5.1.9 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不宜小于400mm,管道顶部距人孔上覆底部的净距不应小于300mm,进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部不宜小于200mm。

5.1.10 敷设塑料管道应根据管材与管型,采取相应的固定组群措施。

5.1.11 塑料管道弯管道的曲率半径不应小于10m,同一段管道不应有反向弯曲或弯曲部分中心夹角小于90°的弯管道。

5.1.12 地下通信管道敷设应有坡度,坡度宜为3.0‰~4.0‰,不得小于2.5‰。

5.1.13 引入建筑物内的地下通信管道不应穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝及抗震缝。

5.1.14 引入建筑物内的地下通信管道应伸出外墙,且不应小于2m,并应向人(手)孔方向倾斜,坡度不应小于4.0‰。

5.1.15 地下通信管道进入建筑物处应采取防渗水措施。

5.1.16 人(手)孔位置的选择,应符合下列规定:

1 在管道拐弯处、管道分支点、交叉路口、道路坡度较大的转折处、建筑物引入处、采用特殊方式过路的两端等场合,宜设置人(手)孔。

2 人(手)孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆管、排水管等地下管线的检查井相互错开,其他地下管线不得在人(手)孔内穿过。

3 交叉路口的人(手)孔位置宜选择在人行道上。

4 人(手)孔位置不应设置在建筑物的主要出入口、货物堆积、低洼积水等处。

5 与公用通信网管道相通的人(手)孔位置,应便于与电信业务经营者的管道衔接。

5.1.17 人(手)孔的选用应符合下列规定:

1 当远期管群容量大于6孔时,宜采用人孔。

2 当远期管群容量不大于6孔时,宜采用手孔。

3 当采用暗式渠道时,宜采用手孔。

4 管道引上处宜采用手孔。

5.1.18 通信管道手孔程式应根据管段的用途及容量选择,通信管道手孔程式可按表5.1.18确定。

5.1.19 对于管道容量大于6孔的段落,应按现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178、《通信管道横断面图集》YD/T 5162的有关规定选择人孔程式。

5.1.20 人(手)孔的制作应符合下列规定:

1 当人(手)孔设置在地下水位以下时,应采取防渗水措施;当设置在地下冰冻层以内时,应采用钢筋混凝土人孔,并应采取防渗水措施。

2 人(手)孔应有混凝土基础,当遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设渣石基础或采用钢筋混凝土基础。

3 人(手)孔的盖板可采用钢筋混凝土或钢纤维材料预制,厚度不宜小于100mm。手孔盖板数量应根据手孔长度确定。

4 人(手)孔制作应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373的有关规定。

5.2 建筑物内配线管网

5.2.1 建筑物内配线管网应符合下列规定:

1 建筑物内配线管网宜为树形拓扑结构。

2 建筑物内配线管网布局设计应满足进线间、设备间、电信间、光缆分纤箱、用户单元区域光纤配线设施之间互通的要求。

5.2.2 当导管或槽盒在穿越防火分区楼板、墙壁、天花板、隔墙等建筑构件时,空隙或空闲的部位应按建筑构件耐火等级的规定封堵。

5.2.3 布线导管或槽盒暗敷设于楼板时不应穿越机电设备基础。

5.2.4 暗敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的布线导管或槽盒最大外径宜为楼板厚的1/4~1/3。

5.2.5 当建筑物内采用导管敷设光缆时,导管应符合下列规定:

1 应采用可弯曲金属电气导管。

2 当导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,应采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢管或包塑金属软管。

3 当导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或可弯曲金属导管。

4 当在多层建筑砖墙或混凝土墙内竖向暗敷导管时,导管外径不应大于50mm。

5 由楼层水平金属槽盒引入用户信息配线箱或过路箱的导管,宜采用外径20mm~25mm钢导管。

6 当在电信间内钢筋混凝土楼板上敷设导管时,应按竖向导管数量及规格预留楼板孔洞或预埋外径不小于89mm的竖向金属套管群。

7 导管的连接宜采用专用附件。

5.2.6 建筑物内配线管网的其他要求,应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

5.3 其他配线设备

5.3.1 机柜(架)安装设计应符合下列规定:

1 机柜(架)单排安装时,柜前净空不应小于800mm,后面及侧面净空不应小于600mm。

2 机柜(架)正面相对排列时,净距离不应小于1000mm。

3 机柜(架)安装宜采用螺栓对地固定,并应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。

5.3.2 光缆分纤箱安装设计应符合下列规定:

1 光缆分纤箱应安装在楼层电信间内,宜采用壁挂式安装。

2 当采用壁挂式安装时,箱体底边距地高度不宜小于1200mm,光缆分纤箱正面操作空间距离不应小于1000mm;当采用壁嵌式安装时,箱体底边距地高度不宜小于1200mm,光缆分纤箱正面操作空间距离不应小于800mm。

3 当采用壁挂式安装在公共区域时,箱体底边距地高度不宜小于1800mm。

5.3.3 用户单元信息配线箱安装设计应符合下列规定:

1 用户单元信息配线箱宜安装在柱子或承重墙等不被变更的建筑物部位,当采用暗装时,箱体底边距地高度宜为300mm;当采用明装时,箱体底边距地高度不宜小于1800mm。

2 当用户单元信息配线箱引入交流220V电源时,应在箱体内采取强、弱电安全隔离措施。

5.3.4 过路箱底边与地面的距离不宜小于300mm,侧面与墙面的距离不宜小于500mm。

5.3.5 建筑物内配线设备的金属部件应进行等电位联结。

5.4 光 缆

5.4.1 建筑物内光缆的敷设方式应符合下列规定:

1 当在吊顶内敷设光缆时,宜采用金属槽盒的方式敷设。

2 当光缆从吊顶或地板下引入至用户单元信息配线箱时,宜采用导管方式敷设。

3 当在墙体内敷设光缆时,应采用导管方式敷设。

5.4.2 当光缆垂直敷设时,应采用封闭式金属槽盒或金属导管内敷设。当采用封闭式金属槽盒敷设时应在光缆上端和每隔1.5m处固定;当水平敷设时应在光缆的首、尾、转弯以及每隔5m~10m处固定。

5.4.3 配线光缆及用户光缆成端宜分别设置于不同的机柜(架)中。

5.4.4 用户光缆的敷设应符合下列规定:

1 应选择距离较短、安全和经济的路由。

2 穿越墙体时应套保护管。

3 当采用线卡沿墙体、顶棚、建筑物构件表面直接敷设时,线卡应与光缆外径匹配,线卡固定间距宜为500mm±50mm,转弯两侧的线卡间距宜为150mm~250mm。

4 光缆金属加强芯应接地。

5.4.5 用户光缆敷设的管径利用率应符合下列规定:

1 当穿放4芯以上光缆时,直线管的管径利用率应为50%~60%,弯曲管的管径利用率应为40%~50%。

2 当穿放4芯及4芯以下光缆时,导管截面利用率应为25%~30%,槽盒内的截面利用率应为30%~50%。

5.4.6 用户光缆路由中不应采用活动光纤连接器的连接方式。

5.4.7 用户光缆接续、成端应符合下列规定:

1 用户光缆接续宜采用熔接方式。

2 在用户接入点配线设备及信息配线箱内宜采用熔接尾纤方式成端。

3 在成端处纤芯应做标识。

5.4.8 用户光缆预留长度应符合下列规定:

1 用户光缆在机柜(架)处预留长度应为3m~5m。

2 用户光缆在光缆分纤箱处光纤预留长度应为1m~2m。

3 用户光缆在用户单元信息配线箱成端时预留长度不应小于0.5m。

6 传输指标

6.0.1 用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路全程衰减不应包含在线路两端进行活动连接时引入的衰减。

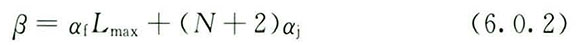

6.0.2 用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路全程衰减不应大于按下式计算所得数值,当按下式计算所得数值大于0.8dB时,则应按0.8dB取定。

式中:β——用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路衰减(dB);

αf——光纤衰减常数(dB/km),在1550nm波长窗口时,当采用G.652D光纤时按0.24dB/km取定,当采用G.657光纤时按0.30dB/km取定;

Lmax—— 用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路最大长度(km);

N——用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路中熔接的接头数量;

2——用户光缆两端成端接头数;

αj——光纤熔接损耗系数,按0.12dB/个取定。

7 工艺设计

7.0.1 设备间的设置场所应符合下列规定:

1 设备间宜设在建筑物的首层或以上的房间,当有多层地下室时,也可设在地下一层。

2 设备间宜靠近建筑物光缆敷设的竖井位置。

3 设备间不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻。

4 设备间应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。

5 设备间应远离强振动源和强噪声源的场所,当不能避免时,应采取有效的隔振、消声和隔声措施。

7.0.2 无关的管道不宜穿过设备间。

7.0.3 穿墙及楼板孔洞处应采用防火材料封堵,并应做防水处理。

7.0.4 设备间场地环境条件应符合下列规定:

1 装修应采用不燃烧、不起灰、耐久的环保材料。

2 应防止有害气体侵入,并应采取防尘措施。

3 梁下净高不应小于2.5m。

4 地面等效均布活荷载不应小于6.0kN/m2。

5 设备间宜采用防火外开双扇门,门宽不应小于1.2m;电信间宜采用丙级防火外开单扇门,门宽不应小于1.0m。

6 一般照明的水平面照度不应小于150 lx。

7 设备间和电信间应设置等电位接地端子板。

7.0.5 设备间应设置不少于2个单相交流220V/10A电源插座,每个电源插座的配电线路均应装设保护电器。

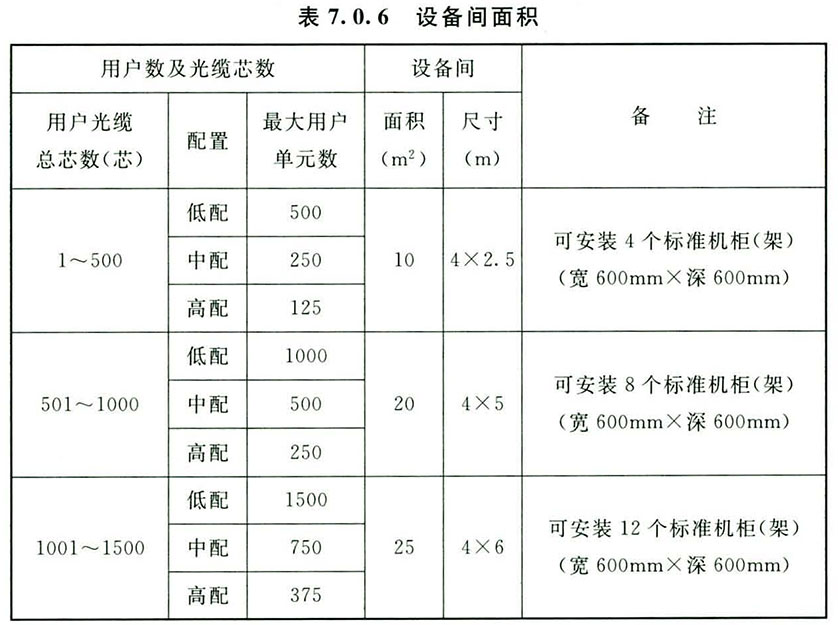

7.0.6 设备间面积不应小于表7.0.6中的规定:

注:当采用共用型光缆交接箱时,设备间面积应按共用型光缆交接箱尺寸确定。

8 施工前检查

8.1 安装环境检查

8.1.1 电信间、设备间、进线间的土建工程应已全部竣工。

8.1.2 电信间、设备间、进线间应无水管、燃气管、供暖设备、消防喷淋设施等。

8.1.3 电信间、设备间、进线间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温度、湿度等应符合设计要求。

8.1.4 电信间、设备间、进线间应提供可靠的等电位联结接地装置,接地导线规格应符合设计要求。

8.1.5 房屋地面应平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。

8.1.6 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。

8.1.7 建筑物内槽盒、导管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸以及安装方式应符合设计要求。

8 施工前检查

8.1 安装环境检查

8.1.1 电信间、设备间、进线间的土建工程应已全部竣工。

8.1.2 电信间、设备间、进线间应无水管、燃气管、供暖设备、消防喷淋设施等。

8.1.3 电信间、设备间、进线间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温度、湿度等应符合设计要求。

8.1.4 电信间、设备间、进线间应提供可靠的等电位联结接地装置,接地导线规格应符合设计要求。

8.1.5 房屋地面应平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。

8.1.6 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。

8.1.7 建筑物内槽盒、导管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸以及安装方式应符合设计要求。

8.2 器材检查

8.2.1 设备及器材的外包装应完整、无明显缺陷,其规格、型号、数量、质量应符合设计要求。

8.2.2 对地下通信管道使用器材的检查应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定。

8.2.3 对建筑物内管网使用的槽盒、导管等设施的检查应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。

8.2.4 光缆单盘检查应符合下列规定:

1 光缆盘包装完整,光缆外护套应无损伤或变形,光缆端头封装应完好,随盘资料应齐全。

2 应对该盘光缆进行光纤性能指标测试,测试内容应包括光纤传输特性及长度。

8.2.5 机柜、共用型光缆交接箱、光缆分纤箱、用户单元信息配线箱应符合本标准第4.2节的有关规定。

9 管道及管网施工

9.1 地下通信管道

9.1.1 地下通信管道的路由、位置、坐标和标高应符合设计要求,并应按设计要求设置标识。

9.1.2 地下通信管道的管孔数量、规格、材质、管孔断面,人(手)孔的位置、类型、规格应符合设计要求。

9.1.3 地下通信管道的管道沟开挖、地基处理、基础规格、包封规格、段落、混凝土标号应符合设计要求。

9.1.4 管道的敷设应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定。

9 管道及管网施工

9.1 地下通信管道

9.1.1 地下通信管道的路由、位置、坐标和标高应符合设计要求,并应按设计要求设置标识。

9.1.2 地下通信管道的管孔数量、规格、材质、管孔断面,人(手)孔的位置、类型、规格应符合设计要求。

9.1.3 地下通信管道的管道沟开挖、地基处理、基础规格、包封规格、段落、混凝土标号应符合设计要求。

9.1.4 管道的敷设应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定。

9.2 人(手)孔

9.2.1 人(手)孔的地基处理、外形、尺寸、净高等,应符合设计要求。

9.2.2 管道进入人(手)孔的位置应符合设计要求,并应符合下列规定:

1 引上管进入人孔处宜在上覆顶下200mm~400mm,并应与管道进入的位置错开。

2 人(手)孔内相对管孔高差不宜大于500mm。

9.2.3 人(手)孔的施工及质量检查,应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定。

9.3 建筑物内配线管网

9.3.1 建筑物内配线管网的导管、槽盒的位置、规格、材质、安装方式等应符合设计要求。

9.3.2 当导管或槽盒在穿越建筑结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝时,应采取补偿措施。

9.3.3 建筑物内预埋敷设的导管或槽盒应便于线缆布放,并应符合下列规定:

1 当导管或槽盒直线敷设路由较长时应加装过路箱,并应安装在建筑物的公共部位。

2 当导管弯曲敷设时,路由长度不应大于15m,且该段内不得有S弯。当连续弯曲超过两次时,应加装过路箱。

3 导管的弯曲部位应安排在管路的端部,管路夹角不得小于90°。

4 引入线导管弯曲半径不得小于该管外径的6倍,其他导管弯曲半径不应小于该管外径的10倍。

5 导管管口应光滑,并应有管口保护,管口伸出部位不宜短于25mm。

6 至进线间、设备间、电信间导管的管口或槽盒应排列有序。

7 导管或槽盒内应安置带线。

8 在墙壁内应按水平和垂直方向敷设导管或槽盒,不得斜穿敷设。

9 导管或槽盒与其他设施管线最小净距应符合设计要求。

9.3.4 槽盒的直线连接、转角、分支及终端处宜采用专用附件连接。

9.3.5 在明装槽盒的路由中应设置吊架或支架,吊架或支架宜设置在下列位置:

1 直线段每3m处。

2 直线段接头处。

3 首尾端及进出接线盒0.5m处。

4 转角处。

9.3.6 布线路由中每根暗管的转弯角不应多于2个,且弯曲角度应大于90°。

9.3.7 导管管口伸出地面部分应为25mm~50mm。

9.3.8 金属槽盒和导管应良好接地。

9.3.9 建筑物内导管及槽盒等设施的安装和保护,应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。

10 光缆敷设

10.1 一般规定

10.1.1 光缆的规格、数量、敷设路由、敷设方式及布放间距应符合设计要求。

10.1.2 敷设光缆时牵引力应限定在光缆允许的范围内。

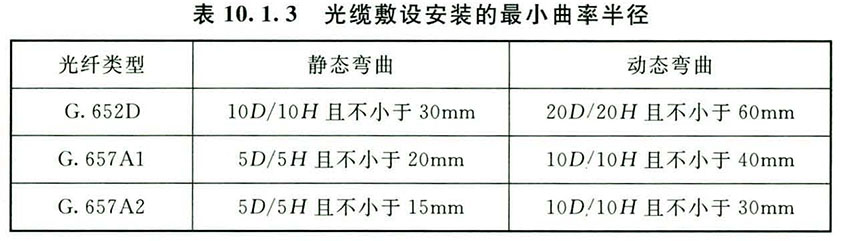

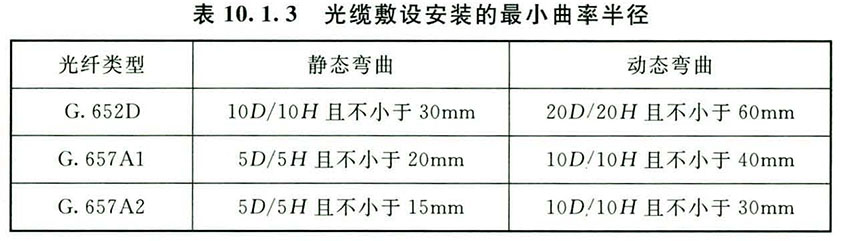

10.1.3 光缆敷设安装的最小曲率半径应符合表10.1.3的规定。

注:D为缆芯处圆形护套外径,H为缆芯处扁形护套短轴的高度,单位为mm。

10.1.4 建筑物内光缆与其他设施管线的最小净距应符合设计要求。

10.1.5 光缆敷设后应设置清晰永久的标识。

10.1.6 当光缆敷设完毕后,占用的管孔、子管或槽盒等两端出线处应进行封堵。

10 光缆敷设

10.1 一般规定

10.1.1 光缆的规格、数量、敷设路由、敷设方式及布放间距应符合设计要求。

10.1.2 敷设光缆时牵引力应限定在光缆允许的范围内。

10.1.3 光缆敷设安装的最小曲率半径应符合表10.1.3的规定。

注:D为缆芯处圆形护套外径,H为缆芯处扁形护套短轴的高度,单位为mm。

10.1.4 建筑物内光缆与其他设施管线的最小净距应符合设计要求。

10.1.5 光缆敷设后应设置清晰永久的标识。

10.1.6 当光缆敷设完毕后,占用的管孔、子管或槽盒等两端出线处应进行封堵。

10.2 室外通信光缆敷设

10.2.1 地下通信管道的光缆敷设应符合下列规定:

1 光缆的占孔位置应符合设计要求。当设计未做要求时,孔位的选择应从下而上,从两侧往中间,逐层使用。光缆在各相邻管道段所占用的孔位应相对一致。

2 光缆在出管孔150mm以内不应做弯曲处理。

3 敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤,并应保持自然状态,不得拉紧受力。

4 光缆在管道出口处应采取避免损伤光缆外护层的保护措施,空闲的管孔及子管管孔应及时封堵。

5 光缆在管道人(手)孔内应紧靠孔壁、固定牢靠、排列整齐,并应采取保护措施。

10.2.2 在地下通信管道管孔内敷设光缆时,应采用子管进行保护。

10.2.3 引入建筑物光缆应符合下列规定:

1 光缆引入建筑物时应设置标识并加装引入保护管。

2 沿建筑物外墙引入的光缆宜采用钢管保护。

3 引入光缆敷设完成后,在引入管两端应采取封堵措施。

10.2.4 室外光缆敷设安装的增长及预留长度应符合设计要求。

10.3 建筑物内通信光缆敷设

10.3.1 建筑物内光缆的敷设方式、布放间距应符合设计要求。

10.3.2 光缆分纤箱至用户单元的通信光缆宜一次性布放,光缆的布放路由中不得出现接头。

10.3.3 当在槽盒中敷设光缆时应符合下列规定:

1 光缆的布放应自然顺直、不交叉,在光缆进出槽盒的部位、转弯处应绑扎固定。

2 光缆的固定间距应符合设计要求。

3 光缆在建筑物内易触及部分、易受外力损伤处、绑扎固定处,应加装保护措施。

10.3.4 当在预埋槽盒及导管中敷设光缆时,应符合下列规定:

1 应在槽盒或导管两端对敷设的光缆进行标识。

2 导管中穿放的光缆应涂抹无机润滑剂或专用润滑油。

3 当使用导管内的带线敷设光缆时,应将带线和光缆的加强构件相连。

10.3.5 光缆的预留长度应符合设计要求。

10.4 光缆接续与成端

10.4.1 光缆接续应符合下列规定:

1 接续前应核对光缆的端别、纤序,不得出现纤序错接。

2 切割光缆、剥除光缆外护套应使用专用工具,并应避免损伤光纤。

3 光缆端别及纤序应做永久性标识。

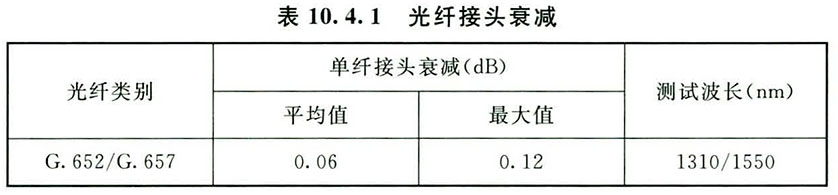

4 光纤熔接接头损耗衰减值应符合设计要求并不应超过表10.4.1的规定。

注:单纤平均值的统计域为中继段光纤链路的全部光纤接头损耗。

10.4.2 光缆(纤)接头的封装应符合下列规定:

1 光缆接头盒的型号、规格应符合设计要求。

2 光缆加强芯在接头盒内应固定,金属构件在接头处应成电气断开状态。

3 当光纤在接头盒内盘绕时,曲率半径不应小于30mm,且盘绕方向应一致,并应无挤压、松动。

4 接头盒密封后应保持水密性和气密性。

5 光缆接头盒的安装方式和安装位置应符合设计要求,应有保护和固定措施,接续后的光缆余长应按设计要求盘放并固定,光缆盘绕曲率半径不应小于本标准表10.1.3的规定。

6 人(手)孔内的光缆接头盒应安装在常年积水水位线以上位置,并应采用保护托架等方式进行承托。

7 光缆接头盒的标识或标牌应符合设计要求。

10.4.3 光缆的成端应符合下列规定:

1 光缆的光纤连接方式及纤序应符合设计要求。

2 光纤成端后应有标识,并应与用户标识相对应。

3 尾纤盘绕曲率半径不应小于本标准表10.1.3的规定。

4 未使用的光纤插头应盖上防尘帽。

11 配线设备安装

11.0.1 配线设备安装应符合下列规定:

1 配线设备应安装牢固,并应按抗震设计要求加固。

2 配线设备各部件应完整并安装就位,标识应齐全、清晰、耐久可靠,安装螺丝应拧紧,门锁的启闭应灵活可靠,面板应保持在一个平面上。

3 机柜(架)、光缆交接箱、配线箱应就近良好接地。

11.0.2 机柜(架)安装应符合下列规定:

1 有架空活动地板时,架空地板不应承受机柜(架)重量,应按设备机柜(架)的底平面尺寸制作底座,底座应直接与地面固定,机柜(架)应固定在底座上,底座水平误差每米不应大于2mm。

2 机柜(架)垂直偏差不应大于3mm。

3 机柜(架)的主要维护操作侧的净空不应小于800mm。

4 安装完成后,标识设置应符合设计要求。

11.0.3 光缆分纤箱安装应符合下列规定:

1 壁嵌式箱体应预装于墙体内,并应在建筑建造时同步完成;明装箱体安装位置应符合设计要求。

2 箱体应采用膨胀螺栓对墙固定,箱体安装应牢靠、稳固,并应无明显歪斜。

3 箱体内的通信设备与配线模块应安装牢固。

4 引入线缆应在配线箱终接,连接端子应标识清晰、准确。

5 箱内线缆应排列整齐、绑扎松紧适度。

12 性能测试

12.0.1 用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路施工完成后,应测试每条链路的全程衰减指标。

12.0.2 光纤链路衰减指标应符合本标准第6.0.2条规定。

12.0.3 光纤链路衰减指标宜采用插入损耗法,并宜分别测试1310nm和1550nm波长的衰减。

12.0.4 仪表的现场校准与光纤链路衰减测试方法应符合本标准附录A的有关规定。

12.0.5 性能测试结果应有记录,测试记录可采用自制表格、电子表格或仪表自动生成的报告文件等记录方式,测试报告应作为竣工文档资料的一部分。

13 工程验收

13.0.1 竣工技术资料应内容齐全、数据准确,并应包括下列内容:

1 安装工程量;

2 工程说明;

3 设备、器材明细表;

4 竣工图纸;

5 测试记录;

6 工程变更、检查记录及施工过程中的洽谈记录;

7 随工验收记录;

8 隐蔽工程签证;

9 工程决算。

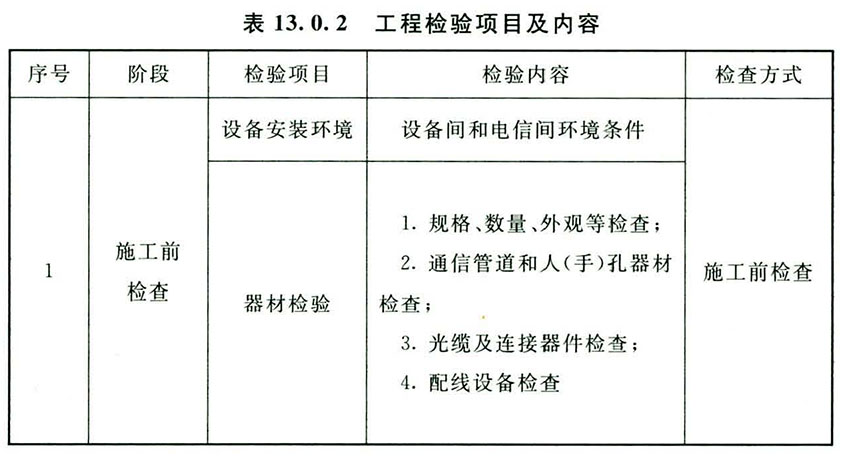

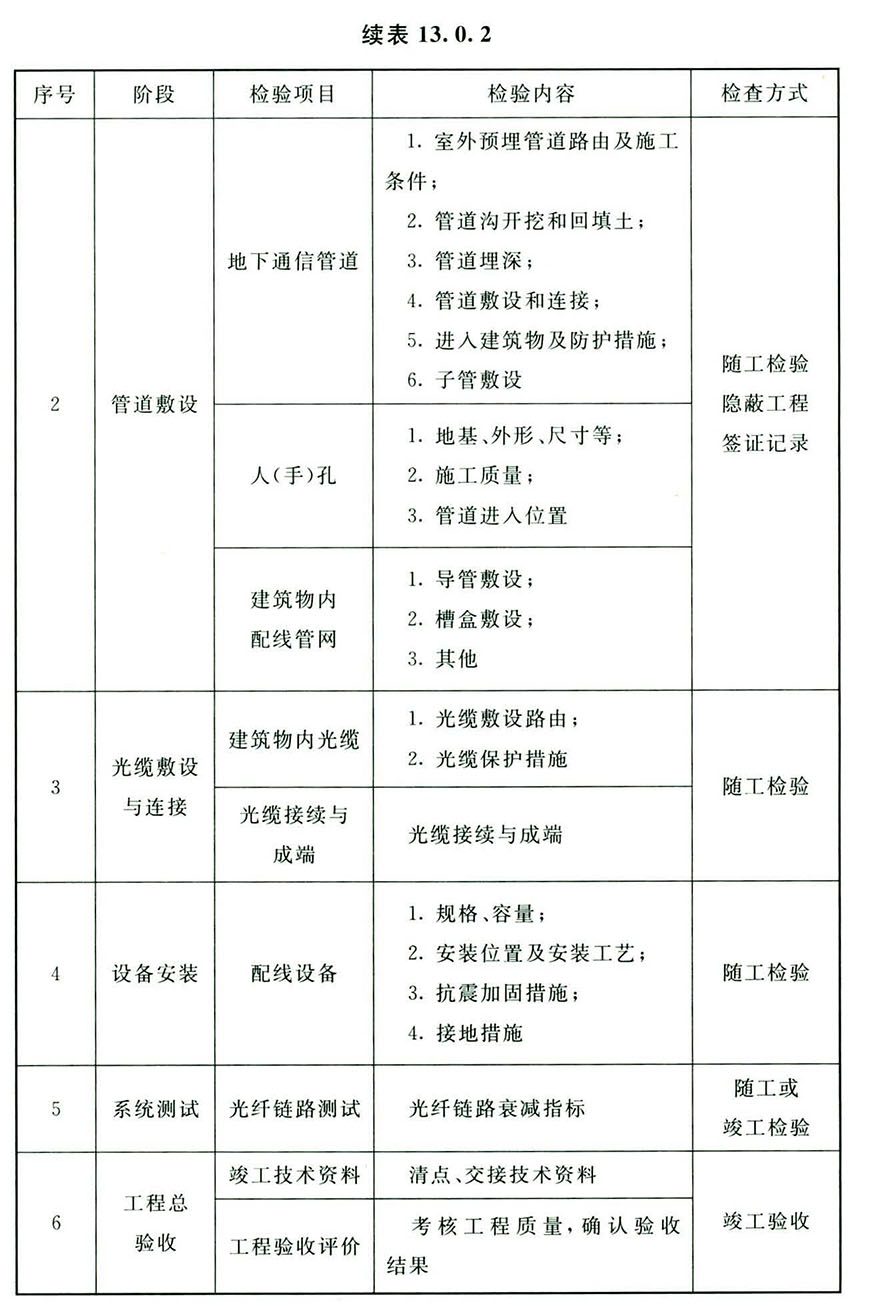

13.0.2 公共建筑光纤宽带接入工程检验项目、内容及检查方式宜按表13.0.2确定,检验结果应作为工程竣工资料的组成部分。

13.0.3 公共建筑光纤宽带接入工程的质量评判应符合下列规定:

1 地下通信管道的管孔试通应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374的有关规定,当竣工验收需抽验时,抽样比例应由验收小组确定。

2 工程安装质量应按10%的比例抽查,当符合设计要求时,被检项检查结果应为合格。被检项的合格率为100%时,工程安装质量应判为合格。

3 竣工验收需对光纤链路抽验时,抽样比例不应低于10%。当全部检测或抽样检测的结果符合本标准第6.0.2条规定时,整体光纤链路质量应判为合格。当有光纤链路检测结果不符合本标准第6.0.2条规定时,应对该光纤链路进行修复并重新检测,当修复后符合本标准第6.0.2条规定时,可判为合格。当采用抽验方式并有光纤链路检测结果不符合本标准第6.0.2条规定时,应对全部光纤链路进行检测,当全部光纤链路检测结果符合本标准第6.0.2条规定时,可判为合格。

4 当公共建筑光纤宽带接入工程检验项目全部合格时,工程质量应判定为合格。

附录A 测试仪表的校准及光纤链路衰减测试方法

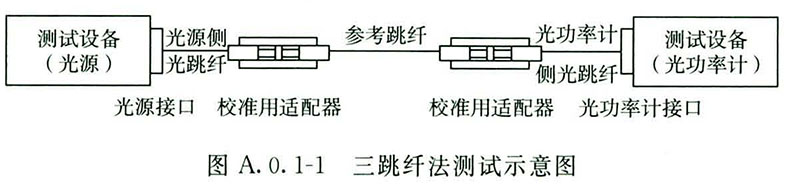

A.0.1 三跳纤法校准及测试应符合下列规定:

1 当被测光纤链路的两端均为插头时,应采用三跳纤法对仪表进行校准。

2 采用三跳纤法校准时,应将测试设备光源与光功率计经“光源侧光跳纤”“校准用适配器”“参考跳纤”“光功率计侧光跳纤”相连,并应启动仪表校准按钮完成对仪表的校准(图A.0.1-1)。

3 完成校准后,应将校准用“参考跳纤”取下,参与校准的测试光跳纤应分别保留在光源和光功率计上,并应用防尘帽保护。

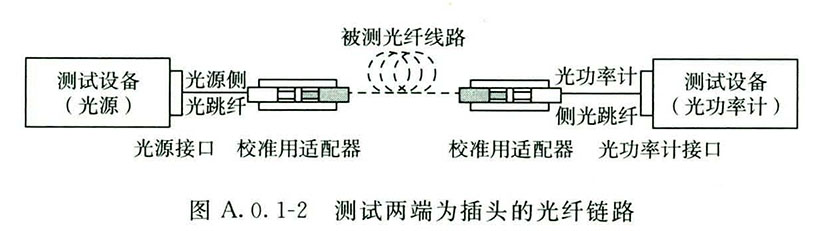

4 测试时应分别将用户接入点和用户单元信息配线箱处被测光纤链路的插头与测试跳纤上的光纤连接器连接,并应启动仪表测试按钮进行测试。测试完成后应记录读数(图A.0.1-2)。

5 三次测试读数的平均值不应大于本标准第6.0.2条规定的衰减值。

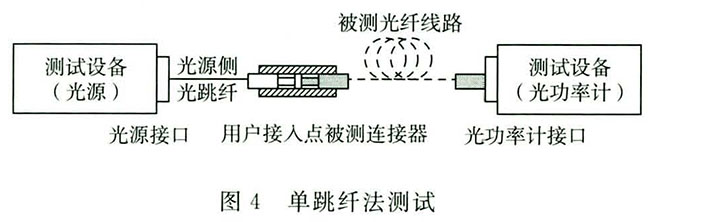

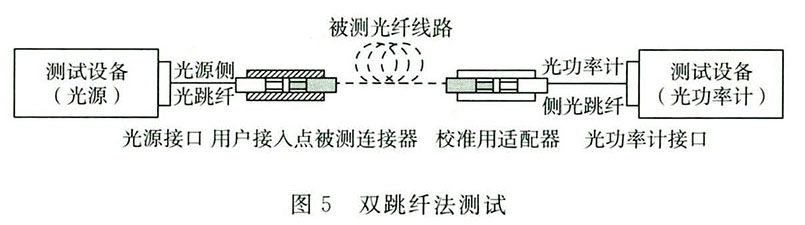

A.0.2 双跳纤法校准及测试应符合下列规定:

1 当被测光纤链路用户接入点一端为光纤连接器,用户单元信息配线箱一端为插头时,应采用双跳纤法对仪表进行校准。

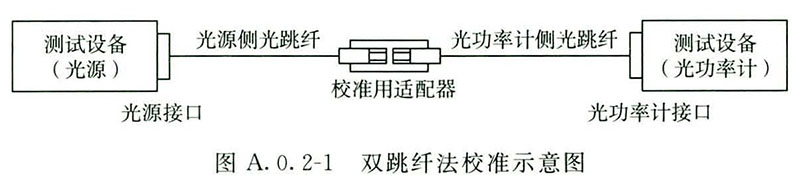

2 采用双跳纤法校准时,应将测试设备光源与光功率计经“光源侧光跳纤”“校准用适配器”“光功率计侧光跳纤”相连,并应启动仪表校准按钮完成对仪表的校准(图A.0.2-1)。

3 完成校准后,应将校准用适配器保留在后续与被测插头相连接的仪表一侧,并应用防尘帽对插头和连接器进行保护。

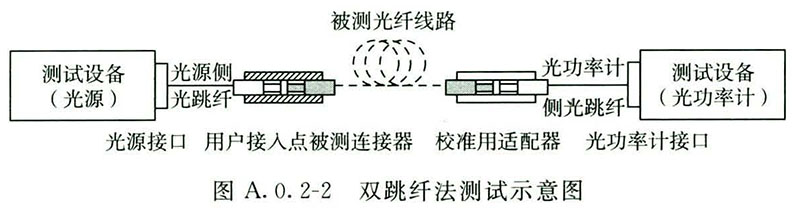

4 测试时应在用户接入点一侧将测试光跳纤插头与被测光纤连接器连接,同时应在用户单元信息配线箱一侧通过校准用适配器与被测光纤链路的插头连接,并应启动仪表测试按钮进行测试。测试完成后应记录读数(图A.0.2-2)。

5 三次测试读数的平均值减去0.5dB所得数值不应大于本标准第6.0.2条规定的衰减值。

6 当对双跳纤测试结果有疑义时,应将用户接入点侧插头从适配器上取下,并应采用三跳纤法复测。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373

《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208

《光纤配线架》YD/T 778

《通信用引入光缆 第1部分:蝶形光缆》YD/T 1997.1

《通信用引入光缆 第2部分:圆形光缆》YD/T 1997.2

《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059

《通信管道横断面图集》YD/T 5162

《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178

中华人民共和国国家标准

公共建筑光纤宽带接入工程技术标准

GB 51433-2020

条文说明

编制说明

《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》GB 51433-2020,经住房和城乡建设部2020年6月9日以第157号公告批准发布。

为了适应城市建设与信息网络的发展,加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,落实“宽带普及提速工程”并加快光纤宽带网络建设,本标准主要针对采用无源光网络(PON)技术实现光纤宽带接入的公共建筑,并对其提出工程设计要求。

本标准主要针对公共建筑光纤宽带接入工程,是对《综合布线系统工程设计规范》GB 50311和《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312两项国标的有益补充,不仅涵盖了商住楼宇等办公建筑光纤宽带接入工程,同时扩展到了所有设置“用户单元”的公共建筑,与针对居住建筑的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846和《住宅和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847两项国家标准一起,对民用建筑光纤宽带接入工程实现了“全覆盖”。

为便于广大设计、施工等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》编写组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 则

1.0.2 公共建筑实现光纤宽带接入有多种方式,光纤到用户单元是其中一种宽带接入方式,目前公共建筑内光纤到用户单元主要是采用基于无源光网络(PON,Passive Optical Network)的FTTX[光纤到X,Fiber To The X(包括光纤到楼FTTB、光纤到路边FTTC、光纤到户FTTH、光纤到节点FTTN等)]技术。除了FTTX,公共建筑实现光纤宽带接入还有其他方式,如点对点的专线接入方式等。当采用其他光纤宽带接入方式时,具体实现应根据用户自身需求及电信业务经营者的服务及技术特性确定,不宜进行具体限定。

1.0.3 本条为强制性条文,必须严格执行。本条是根据网络强国战略的目标要求,为加速推进宽带网络建设并保障工程的有效实施而提出的。许多公共建筑内会有一些空间或区域具有公共属性,而这些公共区域的使用面积、空间划分、区域功能等需求经常会随着使用者的变化而发生改变。为避免重复布线带来的浪费,同时保证用户的自由选择权,要求在这些公共区域采用“光纤到用户单元”的方式建设通信设施。既能够满足用户对高速率、大带宽的数据及多媒体业务的需要,适应现阶段及将来通信业务需求的快速增长,又可以有效地避免对通信设施进行频繁的改建及扩建;同时为用户自由选择电信业务经营者创造便利条件。

应该注意的是,由于公共建筑内通常有专用的区域或空间,这些专用区域不具备公共属性,因此其用户基本不会发生变化,这时用户可以根据自己的需求,自主选择光纤宽带接入形式,因此这些专用区域不在本标准的适用范围内。

1.0.4 本条为强制性条文,必须严格执行。党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》,明确提出实施网络强国战略以及与之密切相关的“互联网+”行动计划,而宽带网络作为国家公共网络基础设施,在网络强国战略中具有举足轻重的地位。为规范宽带网络市场竞争行为,保障公共服务区域的电信业务经营者的公平进入,保障用户自由选择电信业务经营者的权力,需要将宽带网络建设纳入各地城乡规划、土地利用总体规划,加强宽带网络设施与城市其他通信管线、居住区、公共建筑等管线的协调等政策的实施,加强战略引导和总体部署。

同时,根据原信息产业部和原建设部联合发布的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》(信部联规〔2007〕24号)的要求,“房地产开发企业、项目管理者不得就接入和使用住宅小区和商住楼内的通信管线等通信设施与电信运营企业签订垄断性协议,不得以任何方式限制其他电信运营企业的接入和使用,不得限制用户自由选择电信业务的权利”。

1.0.5 光纤到用户单元通信设施作为基础设施,工程建设由电信业务经营者与建筑建设方共同承建。为了保障通信设施工程质量,由建筑建设方承担的通信设施工程建设部分,在工程建设前期应与土建工程统一规划、设计,在施工、验收阶段做到同步实施,以避免多次施工对建筑和用户造成的影响。本条为强制性条文,必须严格执行。

1.0.6 公共建筑光纤宽带接入工程中要用到诸多通信设施,如共用型光缆交接箱、配线设备、用户单元信息配线箱等,这些设备都应符合国家相关标准,而在公共建筑光纤宽带接入工程中经常要用到的主要材料包括通信光缆、建筑物内管槽等,也应符合相关标准的要求。

2 术语和缩略语

2.1 术 语

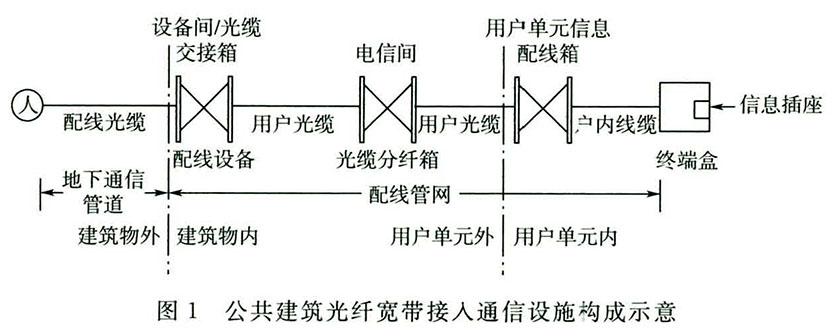

2.1.1 公共建筑光纤宽带接入通信设施是指公共建筑规划红线范围内所包括的光纤宽带接入通信相关的设备和设施,具体如图1所示。

2.1.6 用户单元设置的区域是公共建筑内公共区域,其使用者为非特定用户,其占用的面积也会发生变化,同时,不同的使用者对于语音、数据、视频等业务要求也各有不同,因此,空间、使用者和使用业务都会随着租约而发生变化。

3 基本规定

3.1 用户接入点设置

3.1.1 用户接入点一般情况下均设置在设备间,但在改造工程中,受限于场地空间等原因,或当用户数较少时,可将用户接入点设置在共用型光缆交接箱。当用户接入点设置在设备间时,一般采用机柜形式。光纤宽带接入宜与无线通信室内覆盖系统进行衔接,相应设施可考虑共用,电信业务经营者提供的机柜也可适当考虑无线通信室内覆盖系统的需求。

3.1.3 用户接入点设置在距用户最近的光分路器处,即用户接入点之后不应有光分路器,用户接入点后的分纤箱等处光缆应进行熔接,所以无法在分纤箱进行配线管理,因此配线管理只能在用户接入点进行。

3.1.4 —般情况下一个楼层设置一个光缆分纤箱;当一个楼层用户单元数较多时,同一楼层可设置多个光缆分纤箱;当邻近楼层用户单元数均较少时,可以几个楼层合设一个光缆分纤箱。

3 基本规定

3.1 用户接入点设置

3.1.1 用户接入点一般情况下均设置在设备间,但在改造工程中,受限于场地空间等原因,或当用户数较少时,可将用户接入点设置在共用型光缆交接箱。当用户接入点设置在设备间时,一般采用机柜形式。光纤宽带接入宜与无线通信室内覆盖系统进行衔接,相应设施可考虑共用,电信业务经营者提供的机柜也可适当考虑无线通信室内覆盖系统的需求。

3.1.3 用户接入点设置在距用户最近的光分路器处,即用户接入点之后不应有光分路器,用户接入点后的分纤箱等处光缆应进行熔接,所以无法在分纤箱进行配线管理,因此配线管理只能在用户接入点进行。

3.1.4 —般情况下一个楼层设置一个光缆分纤箱;当一个楼层用户单元数较多时,同一楼层可设置多个光缆分纤箱;当邻近楼层用户单元数均较少时,可以几个楼层合设一个光缆分纤箱。

3.3 配置原则

3.3.6 本条对进线间的设置做出了规定。

1 公共建筑有多种形态,有些由一栋建筑组成,有些由多栋建筑组成,但无论是一栋建筑还是多栋建筑,一个公共建筑或公共建筑群均应至少设置一个进线间。

3.3.7 本条对设备间的设置做出了规定。

2 很多公共建筑内包含多种业态,比如同时包含办公、商店、旅馆等多种业态的商业建筑综合体,同时包含商店的交通场站建筑。当一栋公共建筑内包含多种业态时,基于安全等考虑,可为每一业态设置单独的设备间。

3.3.8 公共建筑一般设置楼层弱电间,在空间能够保证的情况下,光纤宽带接入所需的电信间可以考虑与弱电间合并设置。

4 通信设施选择

4.2 配线设备选择

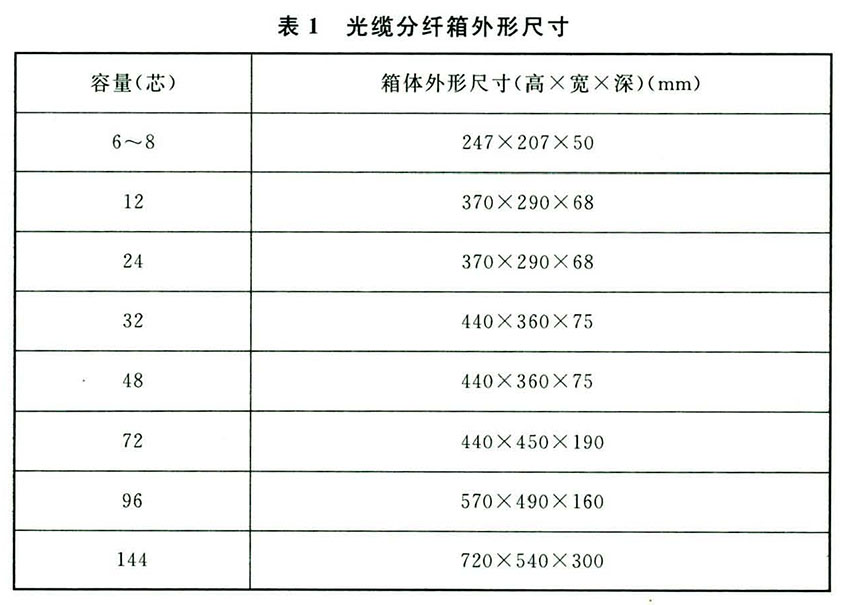

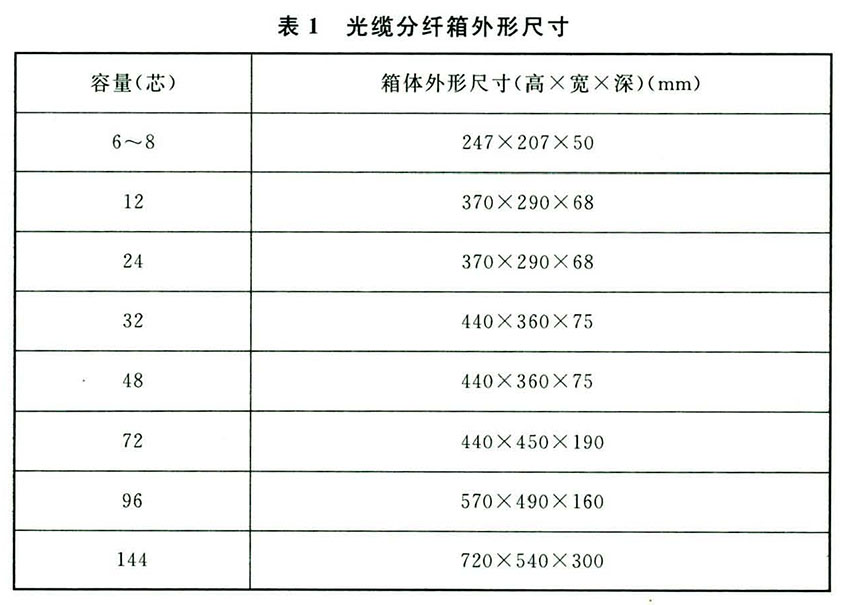

4.2.3 光缆分纤箱外形尺寸可按表1要求。

4 通信设施选择

4.2 配线设备选择

4.2.3 光缆分纤箱外形尺寸可按表1要求。

5 通信设施安装设计

5.1 地下通信管道

5.1.1 公共建筑地下通信管道指公共建筑与城市通信管道网相连接的通信管道,以及相邻建筑之间的通信管道。

5.1.3 直接由地下引入的方式对公共建筑物外观美化影响小,但对防火、防水、防有害气体措施要求高;先室外引上后引入的方式对公共建筑物外观美化影响大,但对防火、防水、防有害气体措施要求低。

5 通信设施安装设计

5.1 地下通信管道

5.1.1 公共建筑地下通信管道指公共建筑与城市通信管道网相连接的通信管道,以及相邻建筑之间的通信管道。

5.1.3 直接由地下引入的方式对公共建筑物外观美化影响小,但对防火、防水、防有害气体措施要求高;先室外引上后引入的方式对公共建筑物外观美化影响大,但对防火、防水、防有害气体措施要求低。

5.3 其他配线设备

5.3.1 本条对机柜(架)安装设计做出了规定。

1 这里的机柜(架)单排安装,指的是机房内只安装一排机柜(架),预留净空是为了后期操作维护的便利性,以开门不受限及操作维护人员方便操作为宜。由于放置在机柜(架)内的光纤宽带接入工程相关通信设施、设备一般不需要后维护,因此对于柜后净空没有要求。但要注意的是,当机房合设时,即光纤宽带接入工程所用机柜跟其他弱电用机柜共用机房时,机柜相关空间要求应统一考虑,同时,也应按照要求统一考虑柜后净空,以保证机房内设备搬运通道的通畅。

6 传输指标

6.0.1 本条明确和强调公共建筑光纤宽带接入工程建设方负责的传输指标所涉及范围,即用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路端到端的衰减值,不包括两端进行活动连接时引入的衰减。因测试方法而引入的适配器衰减,应进行必要的数据处理后再予以记录。

6.0.2 公式(6.0.2)中,αfLmax表示光纤的衰减,按光纤宽带工程所在的公共建筑内最长的光纤链路计算衰减值;(N+2)αj表示接头的衰减,其中包括用户光缆两端成端的接头。

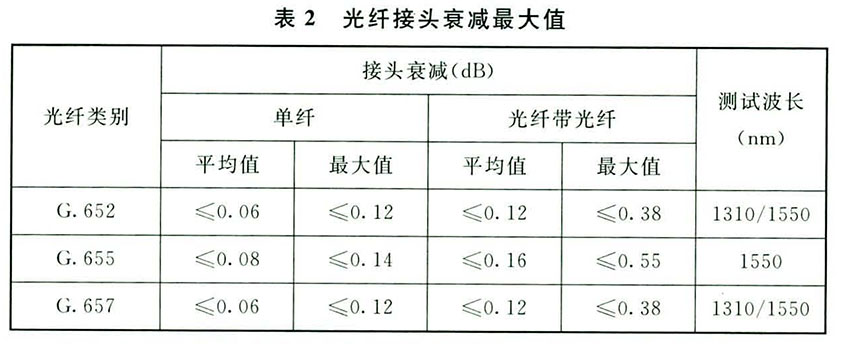

αj光纤熔接损耗系数,是根据国家标准《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016中表10.2.3(见表2)中的单纤最大值数据取定:

注:1 单纤平均值的统计域为中继段光纤链路的全部光纤正反向接头损耗。

2 光纤带光纤的平均值统计域为中继段内全部光纤正反向接头损耗。

3 单纤冷接衰减应不大于0.2dB/个。

4 最大值为统计域内光纤接头损耗的平均值+2δ值,即统计域内有95%的接头损耗包含在最大值以内。

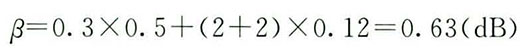

一般情况下,公共建筑用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱光纤链路长度不会超过500m,在1550nm波长窗口时,当采用衰减较大的G.657光纤时按单位衰减0.30dB/km取定;同时光纤链路中除用户光缆两端成端接头外,仅应在光缆分纤箱有一个熔接的接头,考虑公共建筑的复杂性,适当放宽到允许光纤链路除两端成端外有2个接头,即N=2,这样,按公式(6.0.2)计算:

即当用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱500m的光纤链路中有4个接头(包括两端成端)时,总衰减最大不应该超过0.63dB,再将此值适当放大,即一般情况下用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息的光纤链路全程衰减不应超过0.8dB,并且用户光缆小于0.8dB的衰减才能保证光纤宽带接入系统正常工作。

7 工艺设计

7.0.4 本条对设备间场地环境条件做出了规定。

4 当场地摆放其他通信设备时,应符合其他通信设备荷载要求。

7.0.6 一个标准机柜(架)内空间可安装八个融纤子框,实际安装七个融纤子框,预留一个融纤子框的空间用来盘纤,每一融纤子框可融接72芯,一个标准机柜(架)共计可容纳72×7=504(芯),为便于计算,这里取整为500芯,以此类推。

12 性能测试

12.0.3 公共建筑光纤宽带接入所采用的无源光网络(PON)技术属于单纤双向波分复用技术,上下行采用不同波长。考虑工程常用测试设备成本、仪表操作便利程度,以及光纤衰减特性,本条提出了具体规定。

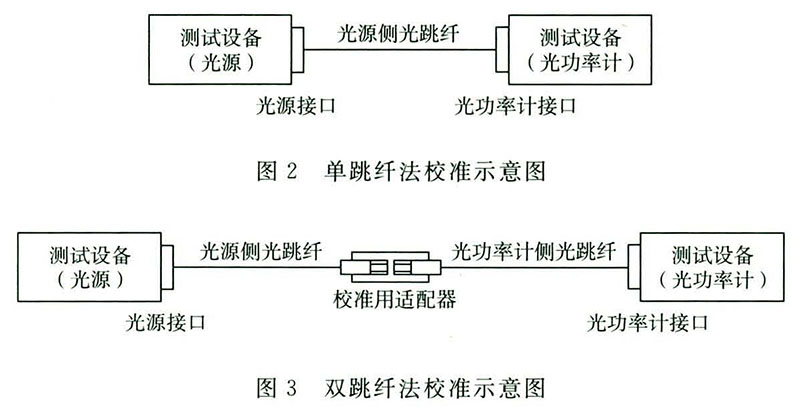

附录A 测试仪表的校准及光纤链路衰减测试方法

测试仪表的校准及光纤链路衰减测试有三种常用方法:三跳纤法、双跳纤法和单跳纤法。本标准推荐使用“三跳纤法”,可选择使用“双跳纤法”,但不建议使用“单跳纤法”。“单跳纤法”与“双跳纤法”相比的区别在于:被测光纤插头是直接与仪表接口连接,还是与校准适配器连接。由于被测光纤插头直接与仪表接口连接,容易对仪表接口造成污染和磨损,因此不建议在现场使用“单跳纤法”。

虽然本标准不推荐采用“单跳纤法”进行测试仪表的校准和光纤链路的衰减测试,但还是将“单跳纤法”进行说明并与“双跳纤法”进行对比,以供鉴别。

“单跳纤法”校准(图2)时省去了校准适配器和一根跳纤。如图3显示的是省去了功率计一侧跳纤的情形。如果去掉光源一侧跳纤,只保留功率计一侧跳纤,则效果是一样的。

测试时,需将校准跳纤的一端插头从设备接口上取下(例如从光功率计接口取下),接入被测光纤的连接器。被测光纤另一端的插头直接接入仪表接口,如图4、图5所示。

免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;

法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告

朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...

2025-05-19

『JGJ T351-2015』建筑玻璃膜应用技术规程

中华人民共和国行业标准建筑玻璃膜应用技术规程TechnicalspecificationforapplicationofbuildingglassfilmandcoatingJGJ/T351-2015批准部门:中华人民共和国住房和...

2025-05-19

『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范

中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...

2025-05-19

『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程

中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...

2025-05-19

『CECS334:2013』集装箱模块化组合房屋技术规程

中国工程建设协会标准集装箱模块化组合房屋技术规程TechnicalspecificationformodularfreightcontainerbuildingCECS334:2013主编单位:中国钢结构协会中国国际海运...

2025-05-19

建筑用真空绝热板应用技术规程 JGJ T 416-2017

中华人民共和国行业标准建筑用真空绝热板应用技术规程TechnicalspecifieationforapplicationofvacuuminsulationpanelsforbuildingsJGJ/T416-2017发布日期:2017年0...

2025-05-19